Полная версия

Полная версияОглянись и будь счастлив

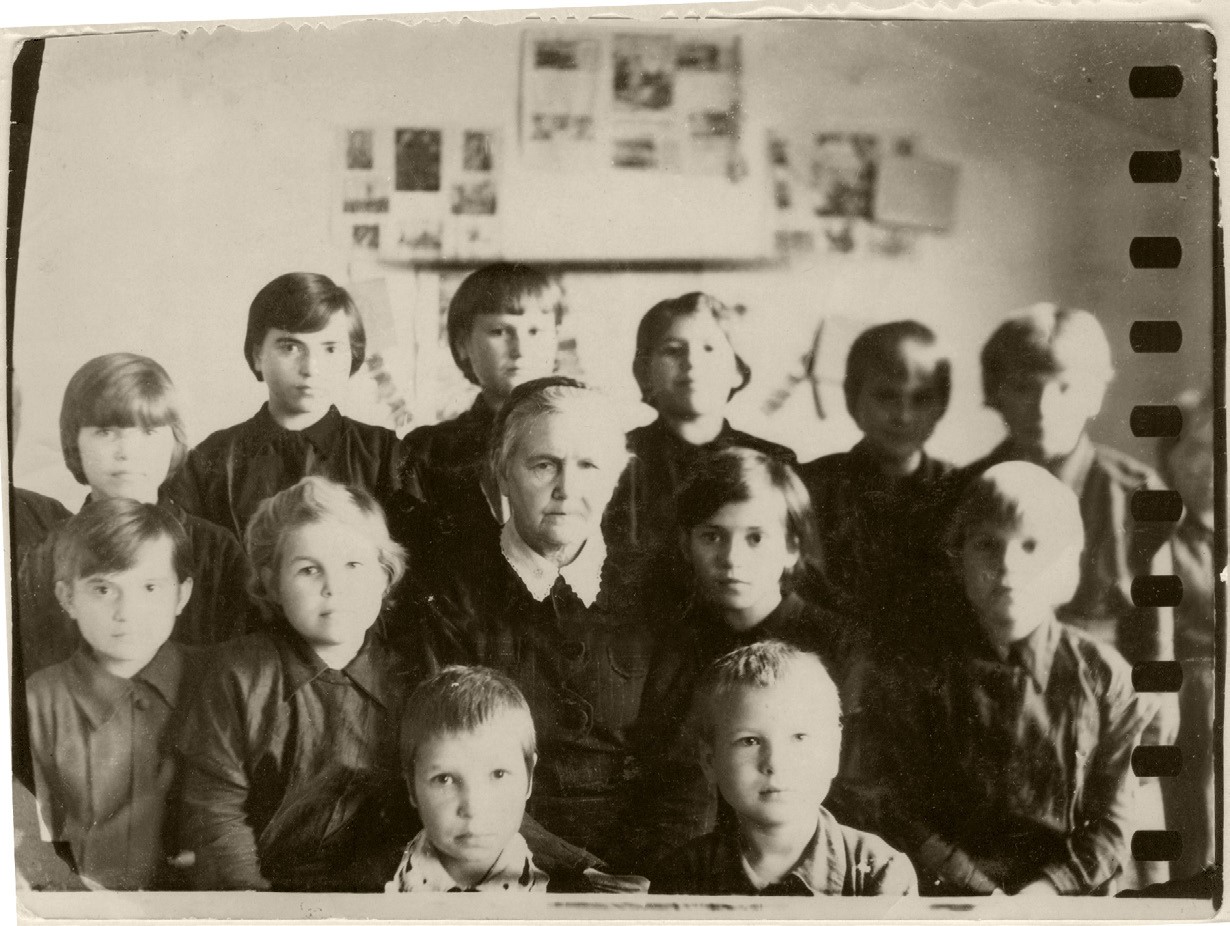

1948г, 3 октября, Н.Асбест детский дом, группа Марии Харисимовны Дмуховской.

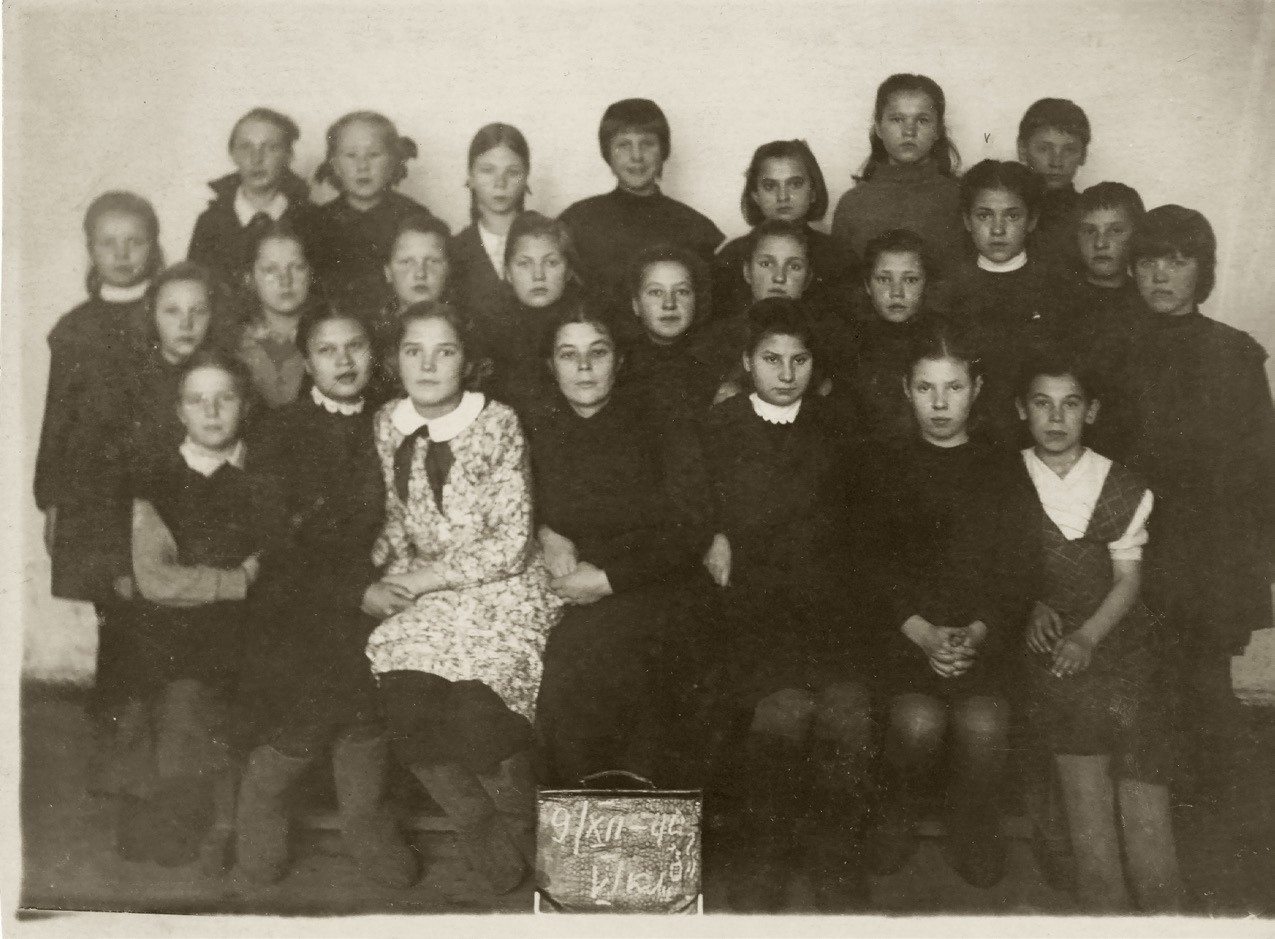

1949-1950г, Н.Асбест, Детский дом. 6й класс, Ольга Фёдоровна, классный руководитель (учитель истории).

1955г, 4й курс педучилища, Дом отдыха Шишим.

Талица, Свердловская обл, педучилище, 1951-1955 год

1951г, Талица, 1й курс, классный руководитель Владимир Макарович Вельгус.

1952г, Педучилище, наша комната 2й курс, Тома Аксёнова, Валя Цыганова, Люба Дубец, Вера Шутегова, Лена Балбашова, Маша Акишева

Весна 1952 г, г.Талица, Свердловская обл., 2й курс.

1953 год, Талица, 2й курс с Томой Аксёновой.

Август 1954 год. Брату Анатолию 11 лет.

30 августа 1954 года, г.Свердловск, каникулы, с сестрёнкой Валей.

5 июня 1953г, Талица, 3й курс педучилища.

Июль 1955 год после окончания педучилища Н.Асбест Свердловская обл.С учителями и воспитателями детского дома. Анастасия Афанасьевна Медведева – директор.

Дом отдыха “Актай”г.Верхотурье. С Лидой Мордвиновой.

Дорогому другу моей жизни Тасеньке, милой подружке-уралочке, от Тамары, вредного и противного человека. 2 сентября 1956г. Комсомольск на Амуре. (вместе за партой в детском доме и педучилище, в центре).

Заимка, май 1957г, в саду.

Лето 1958 года, г.Верхотурье. Группа воспитателей на карусели.

Сентябрь 1958г, Н.Тагил, в отпуске.

1958 год. Младшая группа.

Июль 1959 Н.Асбест. После окончания училища. Встреча выпускников детского дома.

21.01.1959г, Толя Гужбин 15 лет. Фото на память.

1960год. От сестрички – Валечки.

Новый 1960 год, сотрудники детского дома, Н.Тагил, п.Висим.

Анатолий погиб в 1964-м под

Ташкентом.

5 февраля 1961г, г.Свердловск. Перед отъездом в Белоруссию к Мише.

Глава 2. Счастье жить на земле.

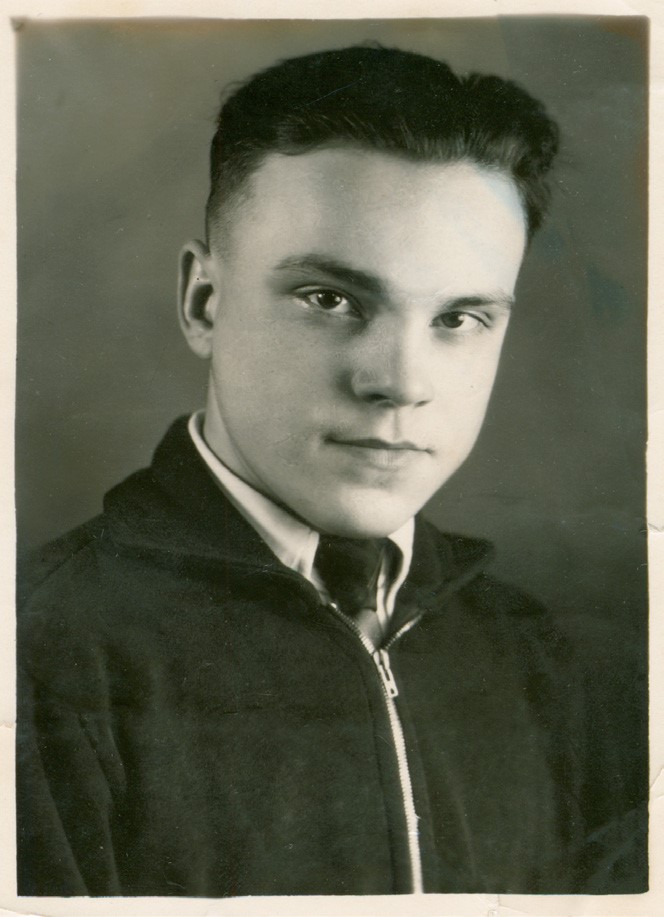

Никита.

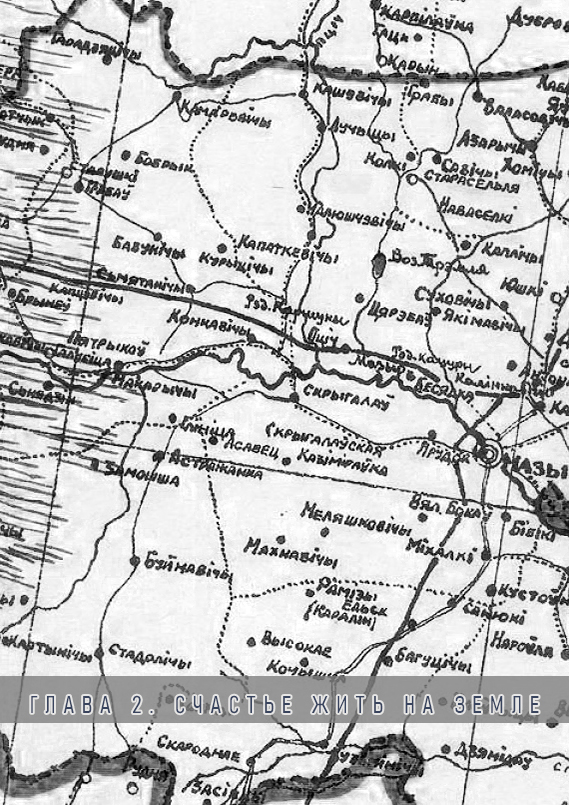

Давно жили его деды на этой земле: и при Киевских князьях, и при Туровских, и при Литве; кучно жили в древней деревне Мехедовичи. Целый посёлок (улица) звалась Глушки, по фамилии его рода – Глушко. Старый дед из их рода говаривал, что пришли их предки со стороны Черниговского Бахмача. А другие рассказывали о селе с названием Глушское (Глушковское), находилось оно раньше в Королевстве Польском, в Киевском воеводствеОвручском повете и звалось на польский манер «Hluszkiewicze» – Глушковичи. Через Глушковичи проходила межевая просека между Мозырским (к Литве) и Овручским (к Польше) поветам. Но уже больше нескольких десятилетий село – в Туровском казённом поместье, а в 1806 году присоединили приход Глушковичской церкви из унии к православию. Поселение это глухое, вдали от дорог, глухомань, добраться до него очень трудно, непроходимые болота, леса вокруг. Только с юга можно было проникнуть, со стороны Киева. А фамилия у людей такая же, как у нас. Удивительно!

Теперь мы зовёмся Северо-Западным краем Российской империи. Мы православные, мы – русские. При поляках жилось тяжелее. Они ни в грош нас не ставили. Они – паны, мы – мужики. Сейчас (с 1840 года) действует общероссийское законодательство. Только своей земли мало. Барщина составляет шесть человеко-дней с крестьянского двора в неделю. Паны стали зваться на русский манер Дворянами, Помещиками. Как были Бискупский или Измайловский панами, так и остались панами-богатеями, перекупали друг у друга десятины земель в окрестностях Мехедовичей Первых, Мехедовичей Вторых, Бабыничей. (Или, как сейчас говорят, Бабуничей). Русский царь уважал православных магнатов и польскую шляхту, сохранил их права и привилегии. Шляхтичи присягнули на верность России, но православными, родными, не стали. Говаривали, что граф Ходкевич изначально исповедовал православие, но во второй половине 16 века, так же как Радзивиллы, перешёл в кальвинизм. Однако в 17 веке протестанты были ограничены в правах, и Ходкевич вынуждено перешёл в католичество. Знатные «графья на Мыше, Шклове, Ляховичах, Глуске, Чернобыле и Петрикове» были! Небывалые ярмарки в Петрикове на Покров проводили!

Около ста лет, после Второго раздела Речи Посполитой, с 1795 г. Земли вокруг Бабуничей находятся в аренде у стражника Антония Юрьевича Мазаранского. А ещё русский царь разрешил обедневшей шляхте переселяться с западных земель к нам, на Полессье. У леса на восток от Бабуничей новая деревня выросла (17 дворов, 116 жителей) – Боричев. Шляхтичи. Не смотря на бедность и «пузо голое, але ж сабля» сбоку весит, значит Пан. Фамилия почти у всех – Некрашевич. В 1857 году дворянин Некрашевич владел в деревне 175 десятинами земли.

Южнее Бабуничей и Боричева – деревня староверов Сотничи. Ох, и знатную же церковь деревянную сами староверы построили, освещена была в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Поляки выжили староверов-православных из деревни, а церковь в 1746 году передали униатам?! Недавно, в 1836 году церковь из Сотничей перевезли в Петриков (Петриковичи) – центр волости Мозырского уезда Минской губернии. Хоть и считается Петриков православным, но больше всего там живёт евреев, немного панов. Живут в Петрикове и окрестных деревнях семьи с русскими фамилиями Тимошишины, Клевцовы (может быть это старообрядцы, беженцы от преследования после царской реформы в России в 1667 году); татары, поселённые Ходкевичем в 17 веке. Не известно точно, какие это татары: потомки сбежавших из Золотой Орды в Литву вместе с ханом Тохтамышем, или воины, поступившие на службу к литовским князьям, выходцы из Крымского ханства – Липки. В базарный день в Петрикове много наших братьев-полешуков. А бегают между христианами, иудеями и мусульманами черноволосые дети цыган. Ох, и много их, только и гляди, чтобы ничего не стянули.

Менялись правила владения землёй. Но крестьяне не получали землю. Земля оставалась собственностью помещиков. Крестьяне жили общинами. Даже те крестьяне, которые задумывали по новому закону выкупить землю, считались временно-обязанными (49,5 лет) и должны были за пользование наделом земли, как и раньше, отрабатывать барщину или платить помещику денежный оброк.

Но у русского царя было много земли. Все посмеивались над старым, хотя какой он старый, «перекошенный» от работы, дедом, который говаривал: «Вы знаете сколько у нашего царя земли? Вся вокруг, и даже за Житковичами. Вся земля русского царя».

***

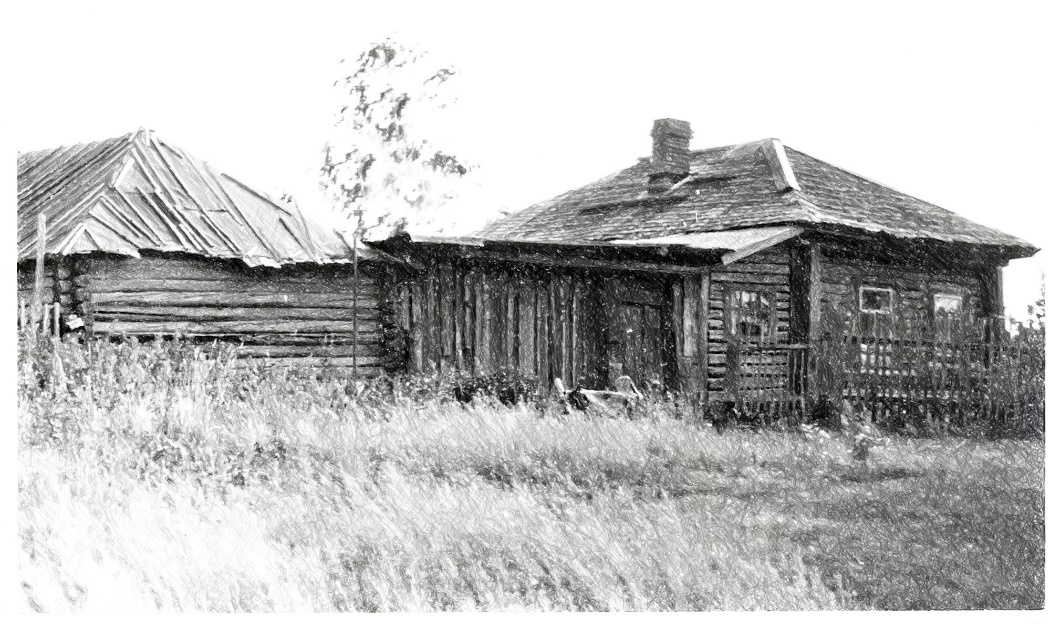

Новоиспечённому женатику Василию не досталось земли в Бабуничах. Решил воспользоваться правом взять земельный надел в паре километров от Бабуничей, южнее леса на пригорке. Земля здесь хоть и песчаная, но не истощённая, не вымученная многолетними посевами. И из тёсаных брёвен поставил хату. И жил с молодой женой по закону Божьему и по Российскому гражданскому: «Муж обязан любить свою жену, как собственное тело, жить с нею в согласии, уважать, защищать, извинять её недостатки и облегчать ей немощи». Жизнь мужа и «жёнки» проходила по христианскому учению, согласно которому жена сотворена после мужа – создана для мужа, не только помощница для мужа, но помощница «подобная ему». Общепринято было среди православных считать женщину неполноценным человеком: слабым от природы и менее умной, поэтому подчинённой с непререкаемой властью мужа.

Молодой муж с мужиками после возведения стен из сухих сосновых брёвен, поставили несколько «крокваУ» (стропил). Затем поверх стропил крышу ладили длинными тонкими жердями – «латамi». А уж потом крыли крышу «драницами». Добротная получилась хата-пятистенок: углы на дубовых колодах, пол – деревянный из колотых пополам брёвен. Мастер выложил печь, как полагается, на раме из брусков с опорой на дубовый столбик, с «привалком». Молодая хозяйка сама обмазывала печь-кормилицу и грубу белой глиной; радовалась, что своё! В этом доме родились у молодой пары пятеро сыновей: Михаил, Никифор, Иван, Никита, Исаак. Всех сыновей, так же ка и их отца, по-деревенски кликали Шаперины. Не то деда, не то прадеда их дразнили Шаперя.

Хутор расширялся, и в начале следующего века, двадцатого, стал называться Подконоплище.

Жили как все: вставали рано, ложились поздно, весь световой день работали, всегда хотели есть. Была мечта: «Хлеба досыта поесть». Хлеб из ржаной муки, очень вкусный и здоровый. Хлеб был, но мало. Были огурцы, капуста с огорода, была корова и, как следствие, молоко, грибы придавали особенный аромат еде. Сало слоями хранилось в кадке пересыпанное солью. Им приправлялись все кушанья.

Тяжело было молодице Прасковье управляться с пятью сыновьями. Но она была красавица: круглолицая, румяная, с васильковыми глазами, ни одной морщинки на лице. Когда поправляла платочек, то видны были волнистые пряди русых волос. Чуть выше среднего роста, широкоплечая, плотного сложения. Сильная и здоровая! Больше всех в неё удался Никита: расторопный, злой до работы, на все руки мастер: с ранних лет и косил, и пахал, и ложку, и миску вырежет, и кадку, и стол, и лавку изладит. Зимой ходил в школу в Бабуничи. Легко ему давалась наука: и считал, и читал, а особенно хорошо красиво писал. Читал и хорошо знал Слово Божье, Евангелие. Всей семьёй на большие праздники ходили в церковь в Бабуничи (с 1897 года). Среди прихожан, большинства местных мужиков не утихали рассказы о Киеве. Церкви, соборы там знатные, и мастера-кудесники разных ремёсел творят, и купить можно всё что душе угодно. Очень хотел увидеть древний Киев Никита, да и наковальня очень в хозяйстве нужна.

Глубока была Вера в душе Никиты. Духовная жажда к истории древней обители и её Печерским чудотворцам, нетленно почивающим мощам на месте их духовного подвига позвала Никиту в паломничество. Путь пролегал через Петриков, по Припяти – в Мозырь, дальше Наровля, Вышгород. И вот «Мать городов русских» – Киев. Богатые рынки: чего только нет: невиданные ткани, платки, в кузнечных рядах глаза разбегаются. Но нужна наковальня. Тяжёлая, но и Никита не слабый. После знатного приобретения (точнее вместе с ним) поклонился Никита Андреевской церкви, Святой Софии и Великой церкви – Собору Успения Пресвятой Богородицы Киево-Печерской лавры.

Взрослели братья. Старший брат Михаил собирался жениться. Ему – и дом, и полосу земли и родном Подконоплище. «А вы, сынки, сами шевелитесь», – положение в семье, где пятеро сыновей было очевидным: на пять частей родительский надел делить бессмысленно. Надо устраиваться в жизни каждому из четырёх младших братьев самостоятельно. Пока работали с отцом и матерью.

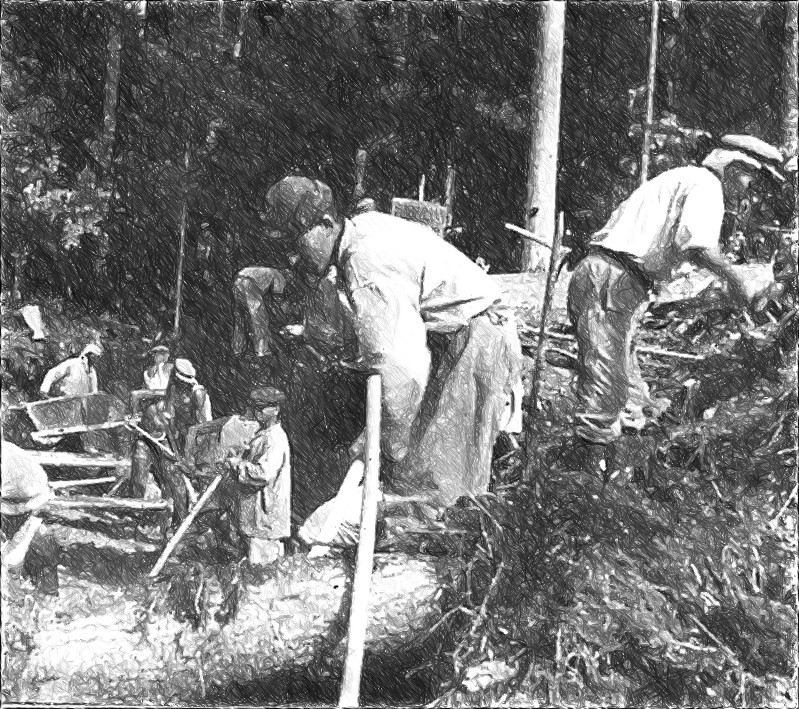

Все местные крестьяне считали окрестные земли графскими, и нанимались на работу к Графу. В конце весны Никита нанялся на лесоповал. Собственно говоря, сосну заготавливали зимой во время сокостояния. Если срубить сосну «в сок», то материал будет как «пареная репа». После вырубки деревья вылёживались в лесу, приобретая особенную крепость. Зимой лес доставляли к Бобрику и Припяти. Предстояло снести брёвна к реке, связать плоты, и оттуда через Припять до Пинска, а затем через Огинский и Днепро-Бугский канал по Неману, Западному Бугу, Висле на Мемель и Данциг. Говаривали, что много сосны покупали немцы и даже англичане для шпал! Или отправляли сосну в низовые губернии: Киевскую, Екатеринославскую, Херсонскую. Вниз – по Припяти, а там – по Днепру.

Солнце стояло в зените, было жарко, пот заливал глаза, мошка лезла в нос, рот. Хлопцы уже несколько часов носили брёвна к реке. Незнакомые мужики подхватили передний край бревна, Никита схватился за нижний край, но мошка вонзилась в веко, руки вздрогнули и край бревна врезался в песок. Одновременно жгучая, ледяная боль пронзила всю спину. Никита аж присел, чёрные круги пошли перед глазами. Это надсмотрщик плетью хлестнул Никиту. Льняная рубаха разорвалась, и на спине проявилась кроваво-красная, сине-бордовая змея. Не испугался Никита. Собрал в кулак последние силы, обиду, перешедшую в звериную злость, стыд от намокших портков, ненависть к панам, графам, помещикам и носил брёвна до темноты. К унижениям крестьянские дети привыкли. Добро бы от графа, а то от такого же нищего, но зарвавшегося высокомерного шляхтича. Заработал Никита копеечку: тяжёлую, злую, больную.

Но уже на пороге стояли более суровые испытания для обитателей полесских (и не только) земель.

«МИНСКIЙ ГУБЕРНАТОР.

Iюля 19 дня 1914 г.

Начальникам Полицiи Минской губернiи.

18-го iюля Минская губернiя, в полномъ ея составъ, объявлена на военномъ положенiи… Губернаторъ (подписалъ) Гирсъ».

«18.07.1914 г. Указ Сената о начале проведения всеобщей мобилизации»: «I. Призвать на дъйствительную службу, согласно дъйствующему мобилизацiонному расписанiю 1910 годанижнихъ чиновъ запаса и поставить въ войска лошадей, повозки и упряжъ от населенiя».

30 июля 1914 года за два дня до вступления в войну Россия объявила всеобщую мобилизацию – размер русской армии увеличился до 5,3 миллионов человек.

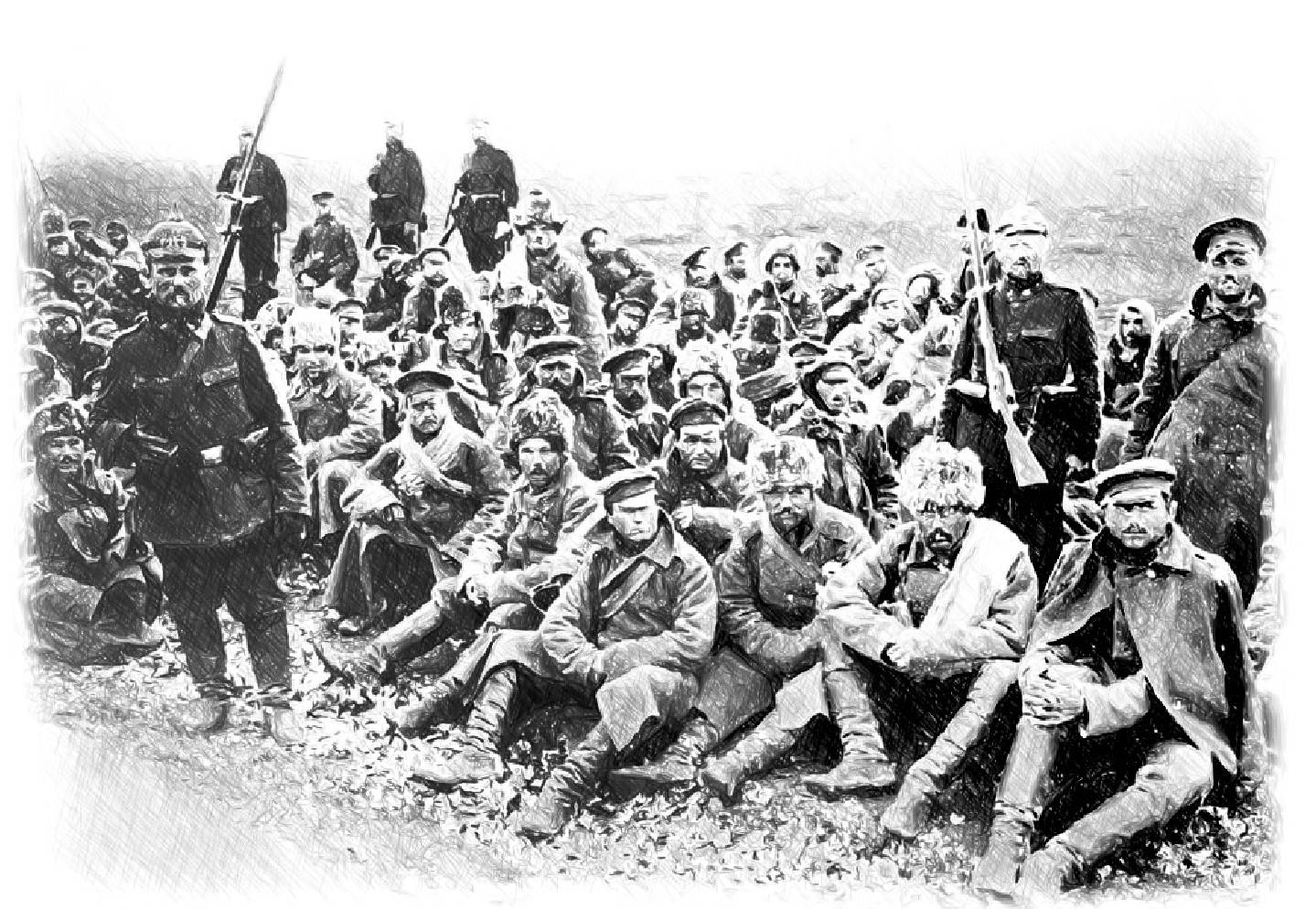

И одним из солдат в этих миллионах был Никита. Поменял льняную домотканую рубаху и штаны на хлопковые шаровары грязно-зелёного цвета и такого же цвета гимнастёрку, очень похожую на крестьянскую рубаху. И шёл он вместе с тысячами таких же обвешанных кожаными ремнями с бляхой, патронными сумками, сухарными сумками, флягами, котелками, нагрудными патронташами, вещевыми мешками, шинелями в скатке, винтовками, но в сапогах. Наступали, отступали, вели ожесточённые бои. В октябре перешли Вислу, в ноябре отстояли Лодзь и Варшаву. Отличился в бою и Никита. Смелый, дерзкий, ловкий, сильный был. Награждён орденом Св. Георгия 4 степени, вскоре выслужился до унтер-офицера. Летом 1915 года войска плотно занимали весь фронт. А в марте 1916 года под снегом, дождём по непроходимому озёрно-болотному краю между озёрами Вишневское и Нарочь приказали наступать. (5 – 17 марта 1916 г.). день за днём шли, прятались, целились и стреляли.

В один из вечеров сзади послышалась немецкая речь. Патроны кончились. Как германцы смогли окружить, Никита не понимал. Жизнь завертелась, как в колесе. Не только его взяли в плен. Хорошо, что Георгиевский крест не сорвали…

Германия или Пруссия…

Длинный барак с нарами. Руки связывали сзади и били, но не убивали. Били, чтобы болело, чтобы мучился. Свои ребята, которые давно в плену, не давали умереть.

Через несколько дней Никиту вместе с остальными стали гонять на работу к бюргеру. Бюргер – название немецкое, а по сути, это тот же крестьянин. Хозяин он добрый, хозяйство большое. Никита в глубине души соскучился по крестьянской работе. Работать он умел: что пахать, что сеять, что в коровнике, что в конюшне управляться. Хозяин с недоверием присматривался к пленному русскому, но выполненную работу оценил по достоинству: то хлеба кусок даст, то молока. Летом несколько раз разрешал оставаться ночевать на сеновале. Никита и резчиком замечательным был. Не только ложку или свистульку, но и ставни резные мог выточить. Язык, немецкий язык, чужой язык стал понимать, запоминать. Почти год Никита был в плену, в рабстве у немца. «Сколько можно на немцев работать? Надо бежать». Несколько человек сбежало утром. Разбежались в разные стороны, не знали куда бежать. Никита спрятался в крестьянском доме за каминной трубой. Вскоре в дом вошёл хозяин, а за ним посланные на поиски сбежавших пленных. Хозяин заметил человека за трубой и всё понял, но выдавать не стал, сказал, что никого не видел и здесь, в доме, никого нет. Немецкий солдат заглянул за камин справа, Никита, не дыша, отклонился влево; солдат наклонил голову влево, Никита – вправо. Старый немец надеялся, что русский пленный поможет ему в работе по хозяйству. Никита оправдал его надежды, но через несколько дней старик испугался, что власти его осудят за укрывательство пленного и предложил Никите уйти. Недалеко Никита отошёл от хутора. Немцы поймали всех сбежавших и вернули в барак. Охрану усилили. Водили на работы на железнодорожную станцию: разгружали и шпалы, и щебень, и рельсы. Можно сказать, строили железную дорогу. Каторжный труд. Часто пленных били.

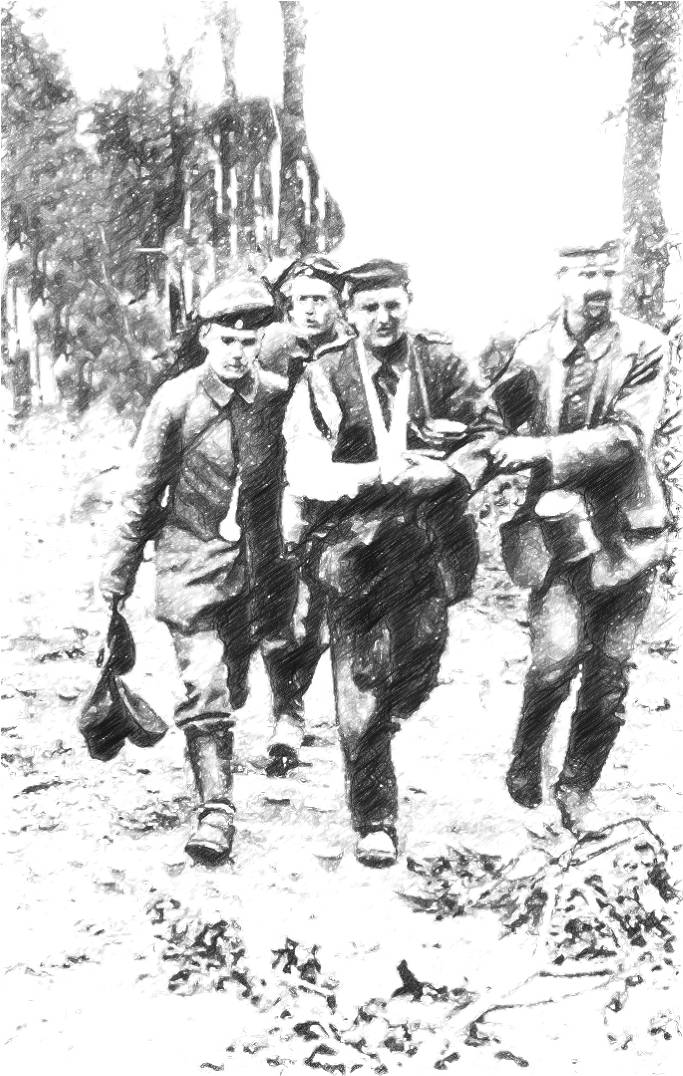

Гордые, своенравные молодые крестьяне (солдатами и пленными их сделала война) мечтали о побеге. Как-то Никита понял, что под его настилом земля. Пригляделся, поразмыслил. Стал палкой копать, а землю – в карманы лагерной куртки. Выносил, выбрасывал. Рядом оказались верные хлопцы. Стали рыть подкоп по очереди. Никита в тот вечер уже глубоко спустился в яму. Неожиданно вошли надзиратели. Пленные стеной встали на проходе перед немцами. Товарищ метнулся к яме, чтобы вытащить Никиту. Всё быстро замаскировали. Но нашёлся человек с гнилой душонкой, указал на Никиту, как на зачинщика побега. Лаз засыпали. Никиту за связанные руки повесили на крюк на стене барака и били. Глубокой ночью свои ребята сняли и уложили на нары едва живого Никиту. Оклемался. Силы вернулись к нему ещё с большей ненавистью и злостью. Работал спокойно. Осень – в самом разгаре. Пасмурно. Разгружали брёвна с открытых платформ. Часовой лениво прохаживался вдоль состава. Никита и ещё двое пленных подавали брёвна сверху, двое принимали внизу. Надёжные хлопцы. Перешли на разгрузку нового вагона. Никита наверху прикинул: «Толкни одно бревно, и брёвна завалят весь пирон и …». Часовой поравнялся с его вагоном, Никита толкнул то самое крепёжное бревно, и все остальные в момент полетели вниз, сбивая с ног и накрывая часового. Но Никита не всматривался в происходящее, перемахнул на другую сторону вагона, спрыгнул вниз, часовых не видно. Бегом – к лесу. Пленные – врассыпную. Бежал долго.

Остановился перевести дух, прислушаться и оглядеться. Сзади доносился шум, хруст сучьев. Никита прислонился спиной к старой широкой сосне, пытался успокоить дыхание и вырывающееся из груди сердце. В нескольких метрах от Никиты между деревьями мелькнула куртка пленного, через короткий промежуток – ещё одна. Собрались они, сбежавшие и непойманные, впятером. Никита, знаток леса, сориентировался: где-то там на юго-востоке – их родина, их дом. Шли пока не стемнело. Переночевали в сухой ложбине. Потом шли, шли, удаляясь от лая собак, обходя деревни, городки. Осень, ночью холодно. Удалось на хуторе стянуть головку вялившегося сыра и переночевать на сеновале. Надо торопиться, а одному из товарищей становилось всё хуже и хуже, давало о себе знать ранение. Тяжело было идти по непроходимому лесу под дождём. Беглецы по очереди вели под руки или несли на себе друга. После очередной ночёвки тело пленного солдата обнаружили бездыханным. Надо торопиться, возможно по их следу идут немцы. В ложбине четверо беглецов забросали опавшей листвой горемыку пленного солдата, и пошагали быстрее дальше. Никита хотел было про себя прочитать поминальную молитву, но никак не мог сосредоточиться. Уже в темноте подошли к какому-то селению. Послышались голоса, интонация не немецкая, а знакомая… «Наверное, мы уже в Польше. Вот и стожок, родной, как у нас на Полесье. Никита стал впадать в сон-забытьё, глаза сами закрылись. И тут перед глазами возник он – вчерашний друг по несчастью. «Никита, Никита, – стонал покойный солдат, – Никита, холодно мне. Никита, похорони меня, холодно мне». Никита проснулся. Глубокая ночь. Накрапывает дождик. Рядом спят товарищи. Никита закрыл глаза, попытался уснуть, и опять: «Никита, похорони меня». Незадолго до рассвета Никита разбудил беглецов, рассказал о просьбе покойного и о своём решении вернуться и выполнить долг – похоронить друга как подобает человеку и христианину. Товарищи отговаривали, мол, прошли за последние сутки около ста вёрст: «Вернуться, значит погибнуть, не хватит сил проделать такой далёкий путь, да, и поймать прусаки могут». Никиту бывшие пленные солдаты не поддержали. Но Никита осознавал, что не сможет жить дальше с таким грузом на душе, Господь его не простит. Никита один отправился в обратный путь. Ориентировался в лесу, как рыба в воде. Нашёл покойника. На дне ложбины разгрёб листву и стал палками копать, руками выгребал землю. И ночь прошла, и день прошёл. Набросал сверху листвы, чтобы незаметно было могилу. Стоя на коленях, молился. Потом сел поодаль под деревом: «Какой день, какой год?». В голове мелькнуло: “Jetzt neunzehnhundert achtzehnten Jahr”, ‒ значит где-то конец кастрычника 1918 года. С рассветом пошёл один по уже знакомому лесу в Польшу, и домой из плена, в котором пробыл два года.

Вернулся живым Никита, домой вернулся, в Подконоплище, с крестом святого Георгия. Отдышался, огляделся. Жили все вместе, старший брат Михаил уже женился. Тесно стало в родительской хате. Власти особенной в селе не было, но и земли на всех братьев не хватало. Не стал отец делить участок земли в Подконоплище, отдал и землю, и дом Михаилу. Состарившийся Василий считал себя бедным: «Не могу каждому сыну дать надел земли и построить хату. Вы уже, сынки, сами». Никита спокойный, рассудительный, знающий, грамотный, бесконечно работящий, считался мудрым. Женщин, то есть баб, воспринимал как работниц, домохозяек. Мечта была: «Построить крепкое хозяйство и жить в достатке». Страсти его не мучили, поэтому и романтические мысли в голову не лезли. Пригляделся Никита к богатому хозяйству Черепа в Бабуничах, да и дочь у Черепа на выданье. Договорился с главой семьи, что работать будет на него, и на дочь, и на себя, и скоро посватается к дочери. (Будучи человеком обстоятельным, Никита заранее поставил сруб и накрыл хату крышей из дранки). Череп обрадовался будущему работящему зятю. А дочери не понравился «злой до работы», замкнутый, неразговорчивый, невесёлый мужик: «Не пойду за Никиту». Когда Череп с женой стали увещевать дочь и заставлять выйти замуж за Никиту, она сбежала к любимому молодому парню. Прошли месяцы, дочь не возвращалась домой. Череп разводил руками, Никита не понимал, зачем ему батрачить на Черепа.

Прошёл год после плена. Царь свергнут, а у Никиты никакой определённости.