Полная версия:

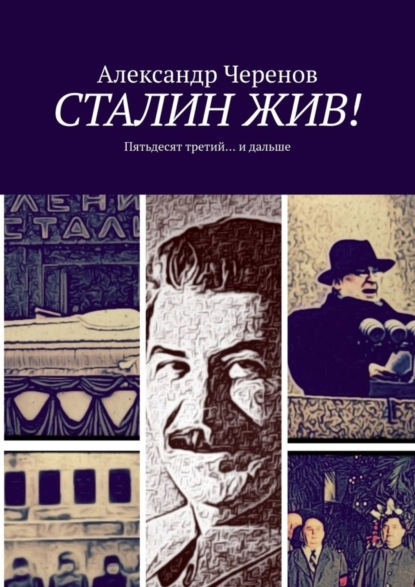

СТАЛИН ЖИВ! Пятьдесят третий… и дальше

Это было одно из наиболее миролюбивых возражений Сталина. В иные моменты он высказывался куда резче и определённее, вплоть до обвинений автора этой идеи в фактическом вредительстве. А однажды он прямо обвинил перетрусившего Хрущёва в приверженности бухаринским идеям, в отсутствии у того подлинно марксистских убеждений. А уж когда Иосиф Виссарионович заявил о том, что Ярошенко, критиковавший сталинский основной закон социализма, писал своё письмо под диктовку Хрущёва, тот едва не «нагрузил штаны». Оно и понятно: такое обвинение всегда – не только в прежние времена – было чревато «оргвыводами». И хорошо ещё, если только «с занесением». А ведь могло быть и с вынесением – ногами вперёд. Тем паче, что люди «друга Лаврентия» всегда готовы. Как те юные пионеры.

Сегодня же Иосиф Виссарионович был настроен почти «на дружбу между народов». В целом, он неплохо относился к Никите Сергеевичу, полагая того, пусть и не Сократом, но весьма деятельным руководителем-практиком. Да и оснований не доверять этому простоватому на вид и простодушному в поступках «мастеру гопака» у него не было. Никаких. Разве что в смысле «избыточно тесной» дружбы с Берией – человеком «себе на уме».

Ровно в четыре Сталин чересчур откровенно посмотрел на часы. Не понять этот взгляд было чревато ещё большей откровенностью в свой адрес – и гости решительно загремели стульями. В сквозном коридоре, ранее являвшемся одной из спален и впоследствии ликвидированной по настоянию Хозяина, Берия обернулся к вытянувшемуся по стойке смирно полковнику МГБ Хрусталёву, не так давно – точнее, после отстранения от должности генерала Власика – прикомандированному к охране Сталина.

– Хрусталёв, проводи!

Далёкий от бархатного, голос Лаврентия Палыча заставил Хрусталёва вздрогнуть всем телом. Но спустя мгновение он уже подавал маршалу пальто и шляпу, а спустя пару минут услужливо открывал дверь бериевского «Мерседеса», доставившего гостей на дачу.

Пропустив вперёд себя Маленкова, Хрущёва и Булганина, Берия сел последним. Бережно поддерживая Лаврентия Палыча под локоток, Хрусталёв профессионально отработал дополнительной ступенькой «Мерседеса»…

Глава вторая

Двадцать восьмого февраля тысяча девятьсот пятьдесят третьего года ровно в десять часов утра, Семён Ильич Браилов, майор государственной безопасности – указом от двадцать первого августа тысяча девятьсот пятьдесят второго года были вновь установлены спецзвания для сотрудников МГБ – заступил на очередное дежурство. Дежурил он на Ближней даче товарища Сталина, в охране которой состоял уже не первый год. Точнее, третий – с тысяча девятьсот пятидесятого года.

Назначение его состоялось вскоре после того, как Сталин, подозрительно оглядев лица своих охранников, ещё более подозрительно оглядел Берию:

– Что ты меня окружил одними грузинами? Ни одного русского лица!

– Батоно, чвэни цховрэба… – начал Берия, но был тут же остановлен сталинским «но пасаран» совсем не в духе «дружбы между народов»:

– Говори по-русски!

«Великодержавный шовинизм» из уст стопроцентного грузина опять дал себя знать очередным поползновением на права национальных меньшинств. Но Лаврентий Палыч не только не счёл возможным обидеться, но даже счёл нужным улыбнуться. Если, конечно, растяжку его змеиных губ можно было засчитать за улыбку.

– Это всё – преданные Вам люди, товарищ Сталин! Исключительно преданные!

Текст о преданных грузинах давался уже, разумеется, по-русски, хоть и с неистребимым «грузино-бериевским» акцентом.

– А русские, что, не отличаются преданностью? – отработал «Защищайтесь, сударь!» Хозяин. – Или на это способны только грузины?

После такого выпада Берия просто обязан был «схватиться за пронзённую грудь», что он незамедлительно и сделал.

– Простите, товарищ Сталин: не доглядел…

Теоретически Лаврентий Палыч мог и не «напрашиваться на комплимент»: кадровый вопрос не входил в круг теперешних его обязанностей. Берия давно уже не курировал ГУО – Главное управление охраны. С того самого времени, как десятого января тысяча девятьсот сорок шестого года он подписал акт приёма-сдачи дел по НКВД, и новым наркомом внутренних дел стал генерал Круглов. А Управление охраны возглавил генерал Власик, прикомандированный к охране Сталина ещё в тридцать первом году.

Но, пусть вопрос и не входил в «круг», Лаврентий Палыч по собственной инициативе расширил его. Взял, так сказать, на себя повышенные обязательства. «Двинул путём» Стаханова и многостаночниц Виноградовых. На свой лад, конечно. В форме переложения благородного почина на вопросы внутренней политики. Как человек дальновидный и практичный, Берия решил «обставить» вождя своими людьми. Правильнее даже будет сказать, окружить и охватить. Ну, так, как окружают и охватывают противника, чтобы уже не вырвался. Для этого он «всего лишь порекомендовал» Николаю Сидоровичу некоторые кандидатуры на «замещение вакантных должностей» в охране Хозяина.

Власик, тоже человек практический и дальновидный, решил без особой на то нужды не ссориться с Лаврентием Павловичем и не отвергать предложенные кандидатуры. Конечно же, он сразу обратил внимание на весьма специфический их подбор: в кандидатах состояли одни только представители «братских кавказских народов». Наружу сметливый генерал просиял «дружественной улыбкой», но за спиной уже держал лопату. Сапёрную. Так сказать, «орудие двойного назначения»: и для работы с землёй, и для работы с головой. Хотя и «двойное назначение» – «в одну сторону»: «земляные работы» предполагались только «по линии подкопа». Под Лаврентия Палыча. Так, что до момента востребования Николаю Сидоровичу пришлось включиться в тактическую игру.

После разноса, учинённого Хозяином «брату Лаврентию», у Власика были развязаны руки. И он стал подбирать в охрану уже славян. И не просто славян, а славян из числа хорошо знакомых ему работников органов и тех, кто был чем-либо обижен или в чём-либо обойдён Лаврентием Палычем. Известно ведь: «враг моего врага – мой друг!»

В поисках кандидатур – заменить решено было всех – Николай Сидорович не сразу обронил свой взор на Браилова. Способствовала этому чистая случайность: хронический остеохондроз плеча настолько извёл всесильного начальника охраны Сталина, что тот был вынужден обратиться за помощью в Лечсанупр: занятие самолечением – по примеру Хозяина – до добра явно не доводило.

Там Власик и познакомился с Браиловым. В считанные дни тот «поставил руку» Николая Сидоровича «на ноги». И использовал Семён Ильич отнюдь не традиционные пиявки и согревающие компрессы из арсенала Лечсанупра, а неведомые здесь методы терапии, несомненно, восточного характера. Даже Власик, будучи «явно не профессором медицины» – со своими шестью классами образования – смог догадаться об этом по странно пахнущим мазям в стеклянных банках, по одурманивающему травяному сбору, по тонким и длинным, с зазубринами по всей длине, иглам и по многому другому, чего генерал в жизни своей не видел.

Разговорились. Власик поинтересовался – просто так, «без задней мысли», не «по службе» – «трудовой биографией» врача-чародея. И тут выяснилось, что скромный труженик Лечсанупра – кадровый сотрудник МГБ, прикомандированный к медицинскому учреждению ещё в сорок шестом году.

– Затянулась командировочка, – усмехнулся Николай Сидорович. – Что так?

– Вопрос не по адресу, – также не остался без усмешки «врач-чародей». – Об этом лучше спросить у Лаврентия Палыча.

Ироническая усмешка плавно, так, перешла в кривую.

– Хотя, лучше не спрашивать…

Упоминание имени «друга», да ещё в таком контексте и таким тоном, не могло не оказать благотворного влияния на процесс формирования отношения Власика к «чародею» из МГБ. И к концу лечения, а заодно и разговора, оно уже вчерне сформировалось. Николай Сидорович даже не стал задавать уточняющих вопросов. Да и зачем ему нужно было это делать, если он без проблем мог выяснить подробности биографии Браилова в управлении кадров МГБ, куда был вхож, как к себе домой?

Закончив процедуры, Николай Сидорович не забыл «спасителя и благодетеля». Тем более что биография последнего вызывала уважение: в его послужном списке значилось, что с тридцать второго по сорок пятый год Браилов проходил вначале по учёту ИНО ОГПУ – Иностранный отдел Объёдинённого Государственного Политического управления, а затем – по учёту Главного управления разведки НКВД и НКГБ. В его личной карточке была всего одна строка: «находился на агентурной работе».

«Тринадцать лет „за бугром“ – это тебе не хрен собачий!» – восторгнулся про себя Николай Сидорович. Уточнять характер и место выполнения агентурной работы, как и всякий здравомыслящий человек, он не стал: кому положено – знают. А для принятия решения достаточно было и того, что он узнал. Тем более что он узнал главное: «чародея» «затёр» Берия, а, значит, этому человеку можно доверять. Хотя бы настолько, чтобы определить его в охрану вождя.

Если бы генерал-лейтенант Власик узнал, что его «протеже» имел два высших образования, и оба они были получены за границей, да ещё и докторская диссертация защищена там же, он бы восторгнулся ещё активней. А если бы к тому же узнал, что его новый знакомый в недавнем прошлом был офицером СС в чине оберштурмбанфюрера и работал в РСХА – Главном управлении имперской безопасности в Берлине, то нашёл бы новоявленному протеже местечко и получше. Как минимум, нагрузил бы его вопросами не только охраны тела вождя.

Семён Ильич Браилов действительно имел два высших образования, и оба «оттуда»: одно – в Германии, в Берлине, другое – в Швейцарии, в Женеве. Но учиться молодой комсомолец Сеня Браилов начал ещё в Москве, в Первом Медицинском. Он даже успел доучиться там до пятого курса. Но, едва только начался очередной семестр, пятикурсника Браилова неожиданно вызвали в комитет комсомола института. Там секретарь комитета и сообщил ему, что с ним хочет поговорить «товарищ из ОГПУ».

Обстоятельный разговор на тему «папы, мамы и текущего момента» закончился тем, что медику-дипломнику сделали предложение: сосватали на оперативную работу «в органы». Большого желания бросать учёбу Сеня не имел, но почему-то сразу понял, что отделаться от этого «товарища» и от «товарищей этого товарища» ему уже не удастся.

Каково же было его удивление, когда он узнал, что работать ему предстоит не дома, а за границей. Отказываться было уже поздно, и молодой чекист продолжил учёбу уже по другому профилю. В течение нескольких месяцев он учился всему тому, что должен уметь делать любой агентурный работник: иностранный язык, радиодело, парашютное дело, вождение транспортных средств, шифровка, дешифровка, рукопашный бой, владение холодным и огнестрельным оружием, применение химикатов и ядов, ориентирование на местности, маскировка, выживание в экстремальных условиях.

Но это было далеко не главным из того, чему его учили. Более того, совсем не главным: ему так прямо и сказали об этом его учителя. Главным же было другое, отнюдь не из арсенала шпионской романтики: умение вести скрытное наблюдение, умение самому уходить из-под наблюдения, умение вести сбор и анализ информации, умение завязывать нужные знакомства, не вызывая подозрения – и так далее и тому подобное.

Единственное, что в данных обстоятельствах служило хоть каким-то утешением, было согласие руководства на продолжение им учёбы по избранной специальности за рубежом. Правда, с одной существенной оговоркой. Даже с двумя: «в свободное от основной работы время» и «параллельно с ней». Так сказать: в формате совмещения профессий и должностей.

Браилов «изыскал резервы», «запараллелил» их – и «совместил»: закончил Военно-медицинскую академию в Берлине. Закончил с отличием, после чего удостоился приглашения к совместной работе от самого профессора Вернера – светила германской военной медицины.

У профессора уже работал один ассистент – китаец по фамилии Лю. От него Браилов – тогда уже Вальтер Цорн – и набрался дополнительных сведений по линии нетрадиционной медицины. Таковой, разумеется, только для Европы. Конечно, если бы московское начальство узнало о «побочных интересах» агента, оно вряд ли одобрило бы такое «непроизводительное распыление сил». Но Семён Ильич «хорошо замаскировался», «план давал» – и начальство так ничего и не узнало.

Через год по настоянию профессора Браилов-Цорн отправился продолжать учёбу в Женеве. Теперь московское начальство уже не могло не узнать: переезд. Скрипя зубами и скрепя сердце, оно огорчилось самоуправством агента, но не возразило. В Москве уже понимали, что фюреры рейха теперь обязаны будут «клюнуть» на грамотного специалиста. Такова диалектика бытия. И на этот раз «интересы диалектики» полностью совпадали с планами московского руководства.

Воспользовавшись одним согласием, Браилов-Цорн «выбил» из Москвы и другое: на получение им в Женеве второго высшего образования. Разумеется, параллельно с агентурной работой и продолжением медицинского образования. Обоснование: целесообразность. На специалиста с двумя дипломами фюреры «упадут» в два раза быстрее. И это уже не диалектика: арифметика. В итоге, за два года он получил высшее юридическое образование, сдав экзамены за полный курс экстерном.

Ни молодой разведчик, ни его московское начальство не ошиблись в расчётах. Вскоре наци потребовались квалифицированные правоведы взамен «верноподданных», но безграмотных мужланов из СА.

Закончив обучение в аспирантуре, Браилов на французском языке защитил докторскую диссертацию, не получив при этом ни одного «чёрного» шара. Когда молодой доктор наук с двумя высшими образованиями вернулся в Берлин, его уже не могли не заметить: немного людей в партии и СС могли блеснуть такими достижениями. Браилов верно сориентировался в меняющейся обстановке: времена, когда партайгеноссе чванились «солдатским бельём», стремительно уходили в Лету. Теперь карьеру делали совсем другие люди.

Так Вальтер Цорн, стопроцентный ариец с безупречной биографией и внешними данными – хоть выставляй в антропологическом музее в качестве образца арийского генотипа – получил приглашение на работу в СД. Точнее, в зарубежную разведку Службы безопасности. Умному и фотогеничному – туда и дорога. Это превосходило самые оптимистичные надежды Москвы. Там, наконец, перестали огорчённо крякать при знакомстве с бухгалтерией расходов: забрезжил не только возврат кредитов, но и основательные дивиденды. Пять лет тратились, ждали – и вот, в тридцать восьмом, Цорн стал оберштурмфюрером СС, что соответствовало обер-лейтенанту вермахта. Правда, было ему тогда уже двадцать восемь лет. Не ахти, какое высокое звание для таких лет. Но в СД умели ценить толковых людей, и уже после польской кампании Вальтер Цорн примерил знаки отличия гауптштурмфюрера.

И, если до поступления в СД работа его ограничивалась ролью связующего звена между Центром и резидентом в Берлине, то, оказавшись в службе безопасности, Браилов-Цорн был уже самоценной единицей. И теперь уже к нему направляли связных и радистов.

Действительно, информация, которую с тридцать восьмого года стал передавать в Центр Семён-Вальтер, была настолько значимой, что игнорировать её при всём недоверии к сведениям подобного рода в Москве уже не могли. Критиковали, грозились, намекали на непролетарское происхождение, требовали перепроверки и подтверждения, но не игнорировали, и даже предпринимали некоторые шаги в плане реагирования.

Шаги были разного характера: дипломатического, военного, хозяйственного, агентурного. А всё потому, что информация, передаваемая Браиловым, была разнообразной по содержанию. Без внимания разведчика не оставалось ничего, что могло представлять оперативной интерес: у доброго хозяина в хозяйстве ничего не пропадает.

Ценность информации не снижалась даже тем обстоятельством, что Цорн работал не на русском направлении. Сферой интересов сотрудника СД был Запад. Точнее, Франция, хотя в поле его зрения попадали и немаловажные сведения по другим регионам – в том числе, и по Советскому Союзу. Но основным направлением оставалась всё-таки Франция: в Берлине учли, что Цорн свободно владеет французским, учился в Женеве и даже диссертацию защищал на французском.

В силу близости к источникам оригинальной информации Браилов передал в Москву сведения первостепенной важности. Например, о том, что Франция не намерена заключать с Советским Союзом оборонного пакта, и поэтому на переговоры в Москву направит делегацию из второстепенных чиновников, не имеющих полномочий для подписания договора. В том числе, и благодаря его информации, Советский Союз пошёл на заключение с Германией Пакта о ненападении, позволившего выиграть целых два года для подготовки к войне.

Именно Браилов во время советско-финской войны сообщил о том, что Францией и Англией принято решение высадить в районе Мурманска два экспедиционных корпуса – французский и английский – по сто тысяч солдат в каждом. Эта информация, в числе прочей, разумеется, заставила Сталина быстрей заканчивать с финнами.

Именно Браилов сообщил в Центр о том, что Франция и Англия не придут на помощь Польше и ограничатся лишь формальным объявлением войны. От него же Центр узнал о том, что немцы, вопреки ожиданиям французов, решили обойти линию Мажино, оккупировав Голландию и Люксембург, и ударить по французским войскам с тыла и во фланг.

Хотя Браилов не состоял в русском отделе, информация о таком грандиозном событии, как поход на Восток, не могла утаиться в его стенах. Точной датой нападения Браилов не располагал, но в сообщении указал главное: Гитлер решил напасть на Советский Союз летом сорок первого, не дожидаясь окончания кампании на Западе, то есть, ещё до планируемого разгрома Англии. А ведь именно нерешённость «английской проблемы» вызывала у советского руководства, в том числе, и Сталина, сомнения в достоверности передаваемой информации относительно намерений Гитлера.

После Дюнкерка, оккупации одной части Франции и создания марионеточного государства на другой, Цорна перевели в отдел, занимающийся Англией. С Францией – во Франции – всё было ясно, а Британия оставалась единственной воюющей против Германии силой. К тому же, туда эвакуировались все видные деятели Французского сопротивления, и в их числе генерал де Голль. Поэтому руководство СД решило сконцентрировать всё своё внимание на Острове.

Несмотря на то, что Цорн состоял в подотделе стратегического планирования Шестого отдела РСХА, ему приходилось неоднократно выезжать в «служебные командировки» во Францию, Бельгию, Голландию, Швейцарию, Люксембург. А после перевода на английское направление ему пришлось срочно «подналечь» на язык: руководство прозрачно намекнуло на то, что одним континентом география его командировок теперь не ограничится.

Деятельность разведслужб СД проходила в условиях жесточайшей конкуренции, а если совсем честно, почти не скрываемой вражды с родственными ей службами заграничной разведки Абвера и разведки МИДа. В результате Браилову-Цорну приходилось быть бдительным вдвойне, а то и втройне, чтобы избежать попадания «под колпак соратников-конкурентов».

И пока «над ним не капало». Напротив: он входил во всё больший авторитет. Узнав о том, что штурмбанфюрер – это звание Цорн получил в сороковом, после капитуляции Франции – в своё время на профессиональном уровне изучал яды и противоядия, тогдашний руководитель СД Рейнхард Гейдрих попросил его оказать содействие «в специальной подготовке» людей из подразделения, которым командовал тогда ещё гауптштурмфюрер Отто Скорцени.

Так Браилов познакомился с будущей «звездой» немецкого диверсионного дела, многие подвиги которого, в частности, освобождение в августе сорок третьего Муссолини, оказались либо «позаимствованными» у других людей, либо откровенно дутыми. Но о некоторых реальных планах любимчика Гитлера и протеже Гиммлера Браилову удалось вовремя предупредить Москву.

Правда, его «помощь» Скорцени носила эпизодический, фрагментарный, по большей части, консультационный характер, и вскоре Цорн вернулся к своим прямым обязанностям.

Московское начальство, равно как и берлинское, высоко оценивали профессионализм «своего» человека. Довольные результатами его «трудовой деятельности», руководители в Москве даже закрывали глаза на то, что далеко не всегда советскому разведчику удавалось вовремя предупредить, тем более – спасти, кадровых сотрудников и агентов британских разведслужб, выявленных, в том числе, и благодаря его работе.

Московское начальство рассудило правильно – вослед рассуждениям Цорна: нужно думать и о том, как ты выглядишь в глазах начальства. Немецкого, разумеется. Да и союзники, по большому счёту, не стоили таких жертв: сами-то они не спешили делиться секретной информацией. И «второй» фронт» не открывали. А «замещающая» его «тушёнка» была вовсе не благотворительной, и оплачивалась сполна, да ещё, как: золотом. Словом: квиты. А, если не квиты, то должок за ними, а не за нами!

Да и эсэсовское начальство Браилова Москва не собиралась недооценивать. Более того, понимала и его, и Браилова, и необходимость работы на СД. Ведь берлинское начальство агента было суровым, требовательным и спрашивало со своих людей работу. Практические результаты. Это только в глупом кино и «овцы» – «товарищи по оружию» – «целы», и «волки» – начальство – «сыты». В реальной жизни так не бывает.

Поэтому иногда приходилось оставлять «соратника» «на съедение». Но «съедался» «мистер соратник» не зря: и ценная информация уходила в Москву, как полученная от англичанина, так и полученная от немцев, и руководство СД не обходило милостью успешного сотрудника. В результате уже в сорок третьем Цорн стал оберштурмбанфюрером, что соответствовало оберст-лейтенанту (подполковнику) вермахта. Грудь его украшали целых три креста – один даже Рыцарский, с дубовыми листьями, что в наградной практике фашистской Германии практиковалось крайне редко и неохотно: награда – всё же больше военная, фронтовая.

Смена руководства в Главном управлении, куда на место Гейдриха, «убывшего» после непредвиденного знакомства с террористами, пришёл Кальтенбруннер, не только не повредила служебному положению Цорна, но даже упрочило его. Кальтенбруннер в своё время окончил юридический факультет университета, даже успел поработать адвокатом, и очень гордился «такой родословной». И это было кстати. Для Браилова-Цорна. В общей массе малограмотных, пробивавшихся из самых низов эсэсовцев, человека с двумя высшими образованиями, участника многих «деликатных операций без членовредительства» не заметить было невозможно. Даже слепому. А Кальтенбруннер был ещё, как «зряч»! И он недаром получил своё повышение по службе!

Вскоре после того, как новый шеф РСХА стал обживать свой кабинет, Браилов-Цорн неожиданно получил вызов наверх. Человек неглупый и не без способностей, Кальтенбруннер сразу понял, что работать ему придётся, как во вражескому тылу. Гиммлер, немало претерпевший от своевольного и неподконтрольного Гейдриха, сразу же решил показать новичку, «ху» ist «ху». И не только здесь, на Принцальбрехтштрассе, но и в СС, и в целом в рейхе. Любимчик рейхсфюрера СС бригаденфюрер Шелленберг – начальник Шестого Отдела РСХА и прямой начальник Цорна – тоже «улыбался клыками». Он не только не пытался скрывать ангажированности, но даже бравировал ею. А тут и начальник Четвёртого отдела – тайной полиции – группенфюрер Мюллер начал «демонстрировать характер». Скучная жизнь явно не грозила новому шефу РСХА.

Положение Кальтенбруннера несколько облегчало то обстоятельство, что на него «уронил глаз» теперь уже всесильный Мартин Борман – заместитель фюрера по партии, начальник канцелярии НСДАП и министр без портфеля. Внимание рейхсляйтера оставляло новоявленному шефу СД некоторую свободу манёвра. Правда, лишь в узком пространстве между интересами обоих могущественных вождей рейха: рейхсляйтером и рейхсфюрером СС. Но это не было маневрированием между Сциллой и Харибдой: только одна из них «заказывала» обергруппенфюрера «к обеду» целиком. Вторая была умнее и умереннее, предпочитая уедать жертву частями и небольно. Поэтому Кальтенбруннер начал однозначно тяготеть ко второй.

Едва усевшись в кресло, обергруппенфюрер сразу же почувствовал острую нехватку лично преданных ему людей. Ну, или хотя бы тех, кому он мог доверять: «высота» и «специфика кресла» вынуждали к тому. Потому что падать оттуда можно было только в никуда. И нуждался он не в «ветеранах движения», а в людях умных, образованных и с положением. Поэтому, хоть и «не от хорошей жизни», но он очень скоро обратил внимание на сотрудника Шестого отдела Вальтера Цорна. Ну, вот, некуда ему было деваться. И, честно говоря, Цорн рассчитывал на это. Засиделся он в столоначальниках, да и «жила» оказалась «неглубокой»: кончалась. Требовался свежий источник: Москва заждалась оригинальной информации.

Однако сам он высовываться и не думал: чревато. И отнюдь не непониманием: усекновением головы. Поэтому, идя «на первое свидание» с новым шефом, Цорн-Браилов терялся в догадках: потеря или приобретение? Вознесут или уронят? «Доработался» или заслужил? Вариантов для будущего было много, а он для них один. Отсюда и такое напряжённое биение мысли, и такая неопределённость в мозгах. Вроде, нигде не наследил, а ощущение такое, словно идут по следу.