Полная версия:

Дама с собачкой. Рассказы и повести

Характер чеховского смеха в «Пестрых рассказах» совсем иной, чем в «Детворе»: от сочувственно-лирической улыбки происходит скачок к отстраненному, объективному комизму в разнообразных вариантах – от резкой сатиры до юмористической нелепицы.

Смешно, когда целая компания, как в сказке про теремок, усердно и безуспешно ловит налима («Который тут налим? Я его сичас…»). Весело, когда загадочная лошадиная фамилия оказывается в конце концов не «Лошадин» и не «Меринов», а «Овсов». А «Жалобная книга», «Унтер Пришибеев», «Хамелеон»? А совсем уже ни в какие ворота не лезущий «Роман с контрабасом»?

Чеховские типы, ситуации и словечки проросли в быт, стали элементами всеобщего культурного лексикона. Произнося «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда», «если зайца бить, то он и спички зажигать научится», «в рассуждении чего бы покушать» – вовсе не обязательно помнить про Чехова.

«Если бы он даже ничего не написал, кроме “Скоропостижной конской смерти” или “Романа с контрабасом”, то и тогда можно было бы сказать, что в русской литературе блеснул и исчез удивительный ум, потому что ведь выдумать и уметь сказать хорошую нелепость, хорошую шутку могут только очень умные люди, у которых ум “по всем жилкам переливается”»[21], – заметил Бунин.

Но «просто» юмористом Чехов никогда не был. В «пестрых рассказах» смех и слезы, анекдот и трагедия оказываются рядом, на соседних страницах. Таковы «Тоска» (поразительный двухстраничный шедевр о тотальном человеческом одиночестве) «Хористка», «Трагик».

Иван Бунин. 1909 г.[22]

Стоит человеку на мгновение остановиться, оглянуться, задуматься, попытаться посмотреть на себя со стороны – и он из анекдота проваливается в драму, становится «хмурым», оказывается «в сумерках».

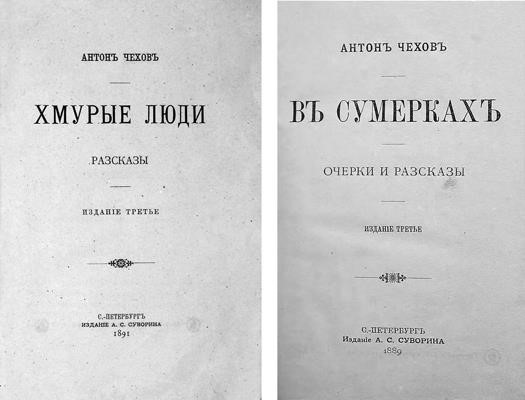

«В сумерках» (1887) и «Хмурые люди» (1890) – заглавия чеховских сборников второй половины восьмидесятых годов. «“В сумерках” – тут аллегория: жизнь – сумрак, и читатель, купивший книгу, должен читать ее в сумерках, отдыхая от дневных работ», – иронически объяснял автор в характерном для переписки со старшим братом тоне (Ал. П. Чехову, между 26 мая и 3 июня 1887 года. П. 2, 90). Но и через десятилетие, строя планы собрания сочинений, он предполагает оставить эти заглавия для отдельных томов, третьего и пятого (А. С. Суворину, 27 октября 1898 года. П. 7, 314).

Сборники рассказов Чехова «Хмурые люди» и «В сумерках»[23]

Откуда же эти хмурость и сумрак, о чем эта тоска?

Конфликт «Почты» (1887) напоминает рассказ «Дома»: в обоих случаях речь идет о поиске общего языка между разными людьми-мирами. Простодушный, еще не потерявший детской непосредственности студент (не выросший ли Сережа?) проводит несколько ночных часов с попутчиком-почтальоном.

У психологов есть понятие – «парадокс вагонного попутчика». В дороге легко устанавливаются контакты, малознакомым людям (может, потому что их никогда больше не увидишь?) обычно не просто охотно рассказывают о своей жизни, но, бывает, исповедуются, проговаривают то, на что не решаются в дружеском и домашнем кругу. На этом парадоксе строится рассказ «На пути» (1886), где русский скиталец рассказывает случайной знакомой на постоялом дворе всю свою жизнь. «Вот подите же, так мы с вами откровенно и по душам поговорили, как будто сто лет знакомы. Иной раз, доложу я вам, лет десять крепишься, молчишь, от друзей и жены скрытничаешь, а встретишь в вагоне кадета и всю ему душу выболтаешь. Вас я имею честь видеть только первый раз, а покаялся вам, как никогда не каялся. Отчего это?»

Но в «Почте» ситуация поворачивается иной стороной. Студент пробует разные ключики, чтобы расположить к себе молчаливого почтальона: начинает с формального разговора о погоде, потом пытается расспросить его о жизни, но получает в ответ отрывистые реплики, угрюмое молчание, наконец, непримиримую злобу.

«На кого он сердился? На людей, на нужду, на осенние ночи?» Вопросы так и остаются без ответа. Очевидно только то, что контакт не состоялся, что судьбы и жизненные пути этих людей соприкоснулись лишь внешне. Попутчики так и не стали друг для друга лицами.

«Кому повем печаль мою, кого призову ко рыданию?» Иона, герой «Тоски» (1886), может поведать свою печаль только собственной лошаденке: люди в большом городе любезно-равнодушны, заняты своими делами, неспособны откликнуться на чужое горе.

В воспроизведении конфликтов, основанных на непонимании мотивов, поступков, поведения другого, даже самого близкого, человека, Чехов так же неисчерпаем, как и в комических сюжетах: взрослый – ребенок, мужчина – женщина, муж – жена, народ – интеллигенция, дворянство – интеллигенция, наконец, непонимание самого себя. Разлом между людьми возможен в любое мгновение, в каждой точке чеховского мира.

Есть такая метафора: говорить на разных языках. В «Новой даче» (1899) она реализуется с пугающей простотой и наглядностью. «Вы за добро платите нам злом. Вы несправедливы, братцы. Подумайте об этом. Убедительно прошу вас, подумайте. Мы относимся к вам по-человечески, платите и вы нам тою же монетою», – говорит инженер-дачник своим соседям-мужикам. А один из них, вернувшись домой, начнет жаловаться: «Платить надо. Платите, говорит, братцы, монетой…»

Через некоторое время, когда неприязнь между сторонами зайдет далеко, ситуация повторится, но с обратным знаком. «Кончится, вероятно, тем, что мы будем вас презирать», – раздраженно брюзжит инженер. А тот же мужик Родион радостно передает дома: «Я, говорит, с женой тебя призирать буду. Хотел я ему в ноги поклониться, да сробел». А кончается все лицезрением бессмысленной пьяной драки, бегством интеллигентной семьи обратно в город, продажей дачи, трудными мыслями обручановских мужиков.

«В их деревне, думают они, народ хороший, смирный, разумный, Бога боится, и Елена Ивановна тоже смирная, добрая, кроткая, было так жалко глядеть на нее, но почему же они не ужились и разошлись, как враги? Что это был за туман, который застилал от глаз самое важное, и видны были только потравы, уздечки, клещи и все эти мелочи, которые теперь при воспоминании кажутся таким вздором?»

Знакомые по «Почте» вопросы, которые и здесь остаются без ответа.

Итак, существует множество атомизированных, разобщенных хмурых людей, редко вспоминающих о своем детстве, погруженных в быт, тянущих лямку на почте, на железной дороге, в школе, в департаменте, в Москве, в Сибири, на Кавказе…

«Русская жизнь бьет русского человека так, что мокрого места не остается, бьет на манер тысячепудового камня. В З<ападной> Европе люди погибают оттого, что жить тесно и душно, у нас же оттого, что жить просторно… Простора так много, что маленькому человечку нет сил ориентироваться…» – заметит Чехов как раз в год работы над романом (Д. В. Григоровичу, 5 февраля 1888 года. П. 2, 190).

Отсюда – оборонительная реакция страха. «Кто боится привидений, тот должен бояться и меня, и этих огней, и неба, так как все это, если вдуматься хорошенько, непостижимо и фантастично не менее, чем выходцы с того света. ‹…› Есть болезнь – боязнь пространства, так вот и я болен боязнью жизни» («Страх»).

Первый же шаг в преодолении страха – простое открытие многообразия, разноплановости бытия, открытие другого. В мире Чехова люди часто не подозревают друг о друге: жизнь и смерть, печаль и радость сосуществуют, не отменяя и не опровергая друг друга. Так, выяснение отношений между отцом и сыном в рассказе «Дома» предваряется неслучайным описанием: «Был девятый час вечера. Наверху, за потолком, во втором этаже кто-то ходил из угла в угол, а еще выше, на третьем этаже, четыре руки играли гаммы. Шаганье человека, который, судя по нервной походке, о чем-то мучительно думал или же страдал зубной болью, и монотонные гаммы придавали тишине вечера что-то дремотное, располагающее к ленивым думам. Через две комнаты в детской разговаривали гувернантка и Сережа».

В рассказе «В сарае» люди мирно играют в карты, поглядывая на дом напротив, где произошло самоубийство.

Сходный по функции и настроению эпизод есть в «Почте». Потерявший надежду на общение, студент «сонно и хмуро поглядел на завешенные окна усадьбы, мимо которой проезжала тройка. За окнами, подумал он, вероятно, спят люди самым крепким, утренним сном и не слышат почтовых звонков, не ощущают холода, не видят злого лица почтальона; а если разбудит колокольчик какую-нибудь барышню, то она повернется на другой бок, улыбнется от избытка тепла и покоя и, поджав ноги, положив руки под щеку, заснет еще крепче».

В «Счастье» мир будет увиден с иной, более высокой точки зрения и уже не героем, а самим повествователем. За спинами тоскующих, вздыхающих о прошлом людей возникнет второй план, потом третий – бесконечное пространство, простор, внушающий уже не страх, а надежду. «Солнце еще не взошло, но уже были видны все курганы и далекая, похожая на облако, Саур-Могила с остроконечной верхушкой. Если взобраться на эту Могилу, то с нее видна равнина, такая же ровная и безграничная, как небо, видны барские усадьбы, хутора немцев и молокан, деревни, а дальнозоркий калмык увидит даже город и поезда железных дорог. Только отсюда и видно, что на этом свете, кроме молчаливой степи и вековых курганов, есть другая жизнь, которой нет дела до зарытого счастья и овечьих мыслей».

Бывают, впрочем, и во взрослой жизни чеховских героев ситуации, когда другая жизнь становится твоей.

ЛЮБОВЬ У ЧЕХОВА: ОБУЗА ИЛИ СПАСЕНИЕ?В записных книжках Чехова дважды повторяется фрагмент (возможно, он стал бы мыслью одного из героев): «Любовь. Или это остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь» (17, 77).

Любовная тема – вечный хлеб литературы. В этом случае Чехов не стремится быть оригинальным: «Не нужно гоняться за изобилием действующих лиц. Центром тяжести должны быть двое: он и она…» (Ал. П. Чехову, 10 мая 1886 года. П. 1, 242). Причем он пишет, как и положено современному Нестору, не об «остатке» и не о «части», а лишь о том, что происходит между двоими сегодня.

Пафос аналитического, психологического, реалистического романа заключается обычно в том, чтобы обосновать, объяснить все изображаемое. В том числе – и любовь.

Но, вспоминая предшествующую Чехову традицию, мы обнаруживаем любопытный парадокс. Подробно воссоздавая биографию и предысторию «его» и «ее», живописуя причины и следствия, препятствия и восторги, писатель неизбежно наталкивается на одно и то же: трудно, практически невозможно объяснить сам момент перехода от нелюбви к любви.

«Пора пришла, она влюбилась. / Так в землю падшее зерно / Весны огнем оживлено» – так изображен решающий перелом в «Евгении Онегине». Дальше же начинаются подробности уже существующего чувства.

Вряд ли более успешен в решающих объяснениях и Л. Толстой с его изощреннейшим психологическим методом, «диалектикой души». И у него в конце концов появляется некое «вдруг», отменяющее дальнейшие объяснения. Создать героя оказывается легче, чем понять его.

Чехов, как правило, подчеркивает, акцентирует тайну человеческого выбора, связанную с каким-то неразложимым ядром личности. Именно потому финалы его произведений часто содержат не событийный итог, а лирический (здесь совпадает, сливается мысль героя и голос автора) безответный вопрос.

«Как зарождается любовь… все это неизвестно и обо всем этом можно толковать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что “тайна сия велика есть”, все же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и остались неразрешенными» («О любви»).

«Ах, как она его любит!.. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает – почему?» («Душечка»).

Сначала сам писатель, а потом несколько его героев (в «Скучной истории», «О любви») повторяют одну и ту же формулу: нужно индивидуализировать каждый отдельный случай. В рассказах о любви Чехов предпочитает разнообразие вариантов однозначности объяснений.

Легкий флирт, за которым человек, кажется, и сам не заметил настоящее чувство: «А мне теперь, когда я стал старше, уже непонятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил…» («Шуточка»). Томление юношеской плоти, кончающееся «падением» и самоубийством («Володя»). Еще одна вспышка внезапной страсти, ведущая к трагедии: «Теперь скажите: что еще недоброе может со мной случиться?» («Шампанское»).

Но можно, оказывается, всю жизнь скрывать свое чувство, не поддаваться страсти, входить в положение – и тоже очнуться с ощущением потерянной жизни: «Целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, – о, как мы были с ней несчастны! – я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было все то, что мешало нам любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не рассуждать вовсе» («О любви»).

И еще одна внезапная поздняя любовь, создающая ситуацию, безболезненный выход из которой найти невозможно: «И обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается» («Дама с собачкой»). И еще одно внезапное расставание, когда герой непонятно почему, без видимых причин, отказывается от борьбы за свое счастье («Дом с мезонином»).

В этих частных случаях, чаще всего бесконечно грустных, намечается некая общая тенденция. Чувство горит полно и ярко, пока оно не имеет конкретного предмета. Задыхается от упоения, от радости жизни героиня рассказа «После театра», так и не решившая, кто любит ее и кого любит она: «Быть нелюбимой и несчастной – как это интересно!» Но оно гаснет, осложняется вечной рефлексией и привычным страхом, когда необходим какой-то решительный шаг, резкое движение.

В рассказе «Верочка», изображая «русского человека на рандеву», Чехов, кажется, снимает все осложняющие обстоятельства: Огнев молод, свободен, тонок, поэтичен, увлечен героиней, к тому же она сама объясняется ему в любви. Казалось бы, «но тут позвольте мне жениться» (так кончалась в первой редакции «Шуточка»). Однако вместо этого Огнев испытывает «резкое, неприятное чувство неловкости», потом бормочет что-то невразумительное, злится на себя, раздражен на нее – и, кажется, успокаивает себя мыслями о бессилии души и ранней старости.

«Русский человек любит вспоминать, но не любит жить», – заметил Чехов в повести «Степь». «Иван Алексеевич Огнев помнит…» – начинается рассказ. Хотя о дальнейшей судьбе героя ничего не известно, возможно, воспоминание об этом вечере останется лучшим в его жизни, точно так же, как воспоминаниями о несбывшемся живет художник в «Доме с мезонином»: «А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся… Мисюсь, где ты?»

Вместо людей сталкиваются где-то в мировом эфире их смутные воспоминания. Праздник души кончается слишком быстро. «Трезвое, будничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно всего, что говорил у Волчаниновых, и по-прежнему стало скучно жить» («Дом с мезонином»).

Антон Чехов у ялтинского дома. 1899–1900 гг.[24]

«Счастья нет и не должно быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом» («Крыжовник»). И это если смысла и цели тоже оказывается под вопросом.

ФИЛОСОФИЯ ИЛИ ПРОСТО ЖИЗНЬ?Из положения, когда герой анекдота задумался, превратился в «хмурого человека», возможны два выхода: погружение в прежнее блаженно-бессмысленное состояние, убийство в себе рефлексии, ощущения жизни – или медленное, мучительное осознание себя, путь в поисках смысла и цели, однако без всякой уверенности в конечном успехе.

О первом варианте написаны «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник». Был Дмитрий Ионыч Старцев, симпатичный молодой земский доктор, со вкусом работал, пел, влюблялся, пусть и неудачно, ходил на свидание на кладбище, где (именно там!) впервые увидел красоту и почувствовал гармонию мира, «присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную». А превратился в свиноподобного Ионыча, «не человека, а языческого бога», стяжателя с хриплым голосом, любящего лишь кредитные бумажки и забывшего даже свои воспоминания («Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепьянах?»). «Вот и все, что можно сказать про него».

Или еще – была заветная мечта у скромного чиновника, «доброго, кроткого человека», он положил на ее осуществление десятилетия, пожертвовал даже собственной женой, а окончилось все блюдом кислого крыжовника: «Я видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась…» Поэтому, когда герой «Крыжовника» утверждает, что «счастья нет и не должно быть», он опасается прежде всего такого счастья.

Но параллельно в чеховском «романе» течет иной сюжет – сюжет преображения и обретения.

В «Дуэли» сталкиваются слабовольный, грешный, лживый, но обаятельный «плохой хороший человек» Лаевский, объявляющий себя наследником «лишних людей» («Для нашего брата-неудачника и лишнего человека все спасение в разговорах»), – и деловитый, фанатичный, ученый и злой фон Корен, «новый человек», тоже играющий то ли в Базарова, то ли в Наполеона. Сталкиваются насмерть, доводя дело до уже полузабытой и ушедшей из культурного обихода дуэли («Господа, кто помнит, как описано у Лермонтова?.. У Тургенева Базаров также стрелялся с кем-то там…»). Но в конце повести каждый из них делает шаг навстречу другому, возвышается над своими иллюзиями и заблуждениями. И это ощущение, что «спасения надо искать только в себе самом», ведет к осторожному, стоическому оптимизму. «В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад, но жажда правды и упрямая воля гонят людей вперед и вперед. И кто знает? Быть может, доплывут до настоящей правды…»

«Никто не знает настоящей правды», трижды прозвучавшее в финале «Дуэли», – перефразирование афоризма Сократа «Я знаю, что я ничего не знаю». Он означает необходимость поиска, отказ от окончательности и догматизма любой веры, предпочтение правды конкретного человека разнообразным абстракциям, партийным, групповым, государственным.

Не менее важны для понимания «Дуэли» другие герои – доктор Самойленко и смешливый дьякон. В отличие от «теоретиков-идеологов», которые ищут, эти просто живут, но другим от них становится легче и теплее. Именно дьякон фактически спасает Лаевского (и душу фон Корена), прерывая так страшно начавшуюся дуэль. Именно Самойленко видит лучшее в них. В характерах обоих есть что-то простодушно-детское. Но такими, пожалуй, нельзя стать, а можно лишь остаться.

Две жизненные философии сталкиваются и в «Моей жизни». «Все проходит» красивой Маши, грешной жены Мисаила Полознева, с ее сознанием свободы для самой себя, оказывается ее самооправданием. Неуступчивое «ничто не проходит» Мисаила снова подчеркивает значимость личного опыта и страдания, не свободы, а ответственности за свой выбор и за других людей.

Формально первое утверждение может показаться более истинным. Но человек должен жить с верой, что «ничто не проходит бесследно и что каждый малейший шаг наш имеет значение для настоящей и будущей жизни».

Есть в «Моей жизни» и свой добрый ангел: тайно и безнадежно влюбленная в Мисаила Анюта Благово. И еще один важный мотив появляется в финале: герой, как на последнюю надежду, опирается на руку – чужого – ребенка.

Еще один ребенок, взрослая Липа, потерявшая сына, подает милостыню человеку, в доме которого и по вине которого он погиб. В конце повести «В овраге» есть замечательная сцена, может быть, одна из самых потрясающих душу сцен в русской литературе. Возвращаясь из больницы с мертвым ребенком, посреди буйства и радости весенней природы, Липа встречает в поле неизвестных людей, простых мужиков, один из которых пожалел ее («взгляд его выражал сострадание и нежность»), произнес самые простые приличествующие случаю слова: «Ты мать, – сказал он. – Всякой матери свое дитя жалко».

И эта фраза и этот взгляд потрясают Липу.

«– Вы святые? – спросила Липа у старика.

– Нет. Мы из Фирсанова.

– Ты давече взглянул на меня, а сердце мое помягчило. И парень тихий. Я и подумала: это, должно, святые».

Оказывается, если и есть на свете святые, то они живут в самом обычном Фирсанове. И святостью в глазах Липы оказываются вещи самые обычные и простые – доброта, жалость, внимание к ближнему.

«Святость» оказывается синонимом человеческой нормальности. А эта «норма» становится исчезающим исключением.

И все же она неистребима. В мире Чехова «искра Божья» вдруг сверкает в самых разных обстоятельствах, надежда возникает на самом краю безнадежности. «Твое горе с полгоря. Жизнь долгая – будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия!»

СМЕРТЬ: ЗАГАДКА ИЛИ ЖИЗНЕННЫЙ ЭПИЗОД?Но и самая долгая жизнь когда-нибудь подходит к концу. Надеясь, мучаясь, радуясь, страдая то от многолюдства, то от одиночества, убегая и возвращаясь, чеховский человек (как и всякий человек вообще) приближается к своему последнему испытанию.

Есть писатели, завороженные темой смерти. «Если человек научился думать, – про что бы он ни думал, – он всегда думает о своей смерти. Так все философы. А – какие же истины, если будет смерть?» – записал Горький слова Толстого[25]. Действительно, мысль и творчество великого жизнелюба постоянно вращались вокруг этого невидимого центра. «Три смерти», «Как умирают русские солдаты», «Смерть Ивана Ильича», «Посмертные записки старца Федора Кузьмича», множество смертей в «Войне и мире», гибель главной героини в «Анне Карениной»…

Чехов относится к проблеме скорее не как философ, а как обычный человек. Он не бежит от горького знания, но отодвигает его, вполне согласно духу русской пословицы: «Умереть сегодня – страшно, а когда-нибудь – ничего».

Запись в дневнике Алексея Суворина, «несколько мыслей Чехова»: «Смерть – жестокость, отвратительная казнь. Если после смерти уничтожается индивидуальность, то жизни нет. Я не могу утешаться тем, что сольюсь с козявками и мухами в мировой жизни, которая имеет цель. Я даже этой цели не знаю. Смерть возбуждает нечто большее, чем ужас. Но когда живешь, об ней мало думаешь. Я, по крайней мере. А когда буду умирать, увижу, что это такое. Страшно стать ничем. Отнесут тебя на кладбище, возвратятся домой и станут чай пить и говорить лицемерные речи. Очень противно об этом думать»[26].

Чехов-писатель и эту тему может разрабатывать в регистре смеха. За «Смерть чиновника» и подобные вещи писателя, бывало, упрекали (не кощунство ли это – насмешка над смертью?). Но дело в том, что в данном случае Чехов смеется над смертью не человека, но – чина («Мужчина состоит из мужа и чина»). Почти одновременно со смешной смертью он пишет и страшную смерть – в «Горе», «Тоске», «Рассказе без конца» и «Скуке жизни».

Не стоит забывать, что Чехов – врач, который не раз работал в прозекторской, лечил безнадежно больных, в молодости похоронил брата. Его взгляд на конец человеческой жизни прям и жёсток, лишен экзальтированной сентиментальности. «А разве есть такие яды, которые убивают в четверть часа, мало-помалу и без всякой боли? – спросил он у доктора, когда тот вскрывал череп» («Следователь»).

«У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром покати. Политики у нас нет, в революцию мы не верим, Бога нет, привидений не боимся, а я лично даже смерти и слепоты не боюсь», – признается он А. С. Суворину (25 ноября 1892 года. П. 5, 133). И за год до собственной смерти так же спокойно повторит: «Я давно растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего…» (С. П. Дягилеву, 12 июля 1903 года. П. 11, 234).

Такая позиция обозначает резкую грань между Чеховым и его великими современниками. Для Толстого, Достоевского с их нравственно-религиозными поисками существует некая единая философия жизни и смерти, жизнесмерти. Они все время пытаются заглянуть «за грань», разгадать загадку вечной жизни и бессмертия. «Куда он ушел? Где он теперь?..» – думает Наташа Ростова, стоя у тела только что умершего князя Андрея.

Загадки и тайны Чехова полностью «посюсторонни». Для него существует лишь проблема и философия жизни, об ином он говорить просто отказывается. Когда «за грань» пытается заглянуть чеховский ищущий герой, он видит там тот же самый привычный земной мир, но – без него.