Полная версия:

Моя тропинка. О писателях, о литературе, о кино, о молодежи, о мифах и о себе

– Непременно.

Вечером застаю у него Ольгу Александровну. Разговор наш сразу заходит о журнале. Я расхваливаю Гусева, говорю, что давно знаю его, снова повторяю, что он любит романы Леонова, печатал их, и к этому роману, уверен, отнесется с восторгом. Леонид Максимович уже спокоен, оправдывается.

– Если ко мне стучатся в дверь, я спрашиваю: кто там? Чтобы не впустить неожиданного человека. Так и здесь. Я его не знаю…

– Он вам понравится. Я уверен…

– Мне передали: Куняев хочет написать предисловие. Но он роман не читал! Не надо… Еще сказали: Куняев будет печатать рекламу в «Советской России», что мой роман – сенсационный роман – детектив с философским оттенком. Это такой цинизм! Это все равно, что назвать детективом «Братьев Карамазовых» или «Бесов». Это оскорбительно! – и обратился ко мне. – Позвоните, узнайте, собирается он это делать или нет?

– Я позвоню, узнаю.

– Никакой рекламы мне не нужно, – продолжал Леонид Максимович. – Я не хочу никакой рекламы!

– Это принцип рыночной экономики, – сказала Ольга Александровна. – Они вынуждены выживать.

– Нет, нет.

Леонид Максимович смягчился, встретился с Гусевым, разрешил ему прочитать роман. Гусев, эмоциональный человек, действительно был в восторге от романа, всюду отзывался о нем высоко, стал часто бывать у Леонова, работать вместе с ним над романом, готовить его к печати.

Геннадий Гусев

Они подружились, и вскоре я ежедневно стал слышать от Леонова; Гусев сказал, Гусев посоветовал, Гусев сделает. А однажды я увидел на стене над леоновским креслом листок бумаги с надписью крупными буквами еле разборчивым почерком: «Если я умру, прошу позвонить Геннадию Михайловичу Гусеву».

Но это не значит, что работа шла без сучка, без задоринки. Геннадий Гусев пожаловался мне однажды с каким-то восхищением:

– Ну и старик!.. С кем только я не работал: с Силаевым, с Власовьм (раньше Гусев был помощником Председателя Совета Министров РСФСР). Насколько Власов был жесткий мужик, и все же с ним мне было легче, и проще. Вот характер! Как ты с ним ладишь?

Гусев не первый, кто спрашивал у меня, как я нахожу общий язык с Леоновым? Мол, старик требовательный и капризный. Не знаю, я такого не замечал за ним. Да, он чрезвычайно требовательно относился к своим текстам, работал над каждым словом до изнеможения, нервничал, конечно, когда не получалось или получалось не так хорошо, как хотелось. Но мне с ним было легко. Когда я думал о нем или бывал у него, я всегда испытывал какой-то душевный покой, и какую-то нежность к нему. Думаю, что и он отвечал мне тем же.

Иногда в особо доверительные минуты он жаловался мне на свою не простую жизнь, становился каким-то беспомощным, похожим на обиженного ребенка, которому хочется прижаться к груди матери, чтобы она его приласкала, посочувствовала, погладила по головке. Подробности быта великого человека я касаться не буду: боюсь задеть неверным словом кого-либо из близких ему людей. Может быть, мне легко было с ним потому, что я не работал с ним над текстом романа? Леонов однажды, когда Ольга Александровна лежала в больнице, и он искал человека, кто мог бы заменить ее на время, сказал мне:

– Жаль, у нас с вами манера письма разная!

Может быть, ему читали одну из моих вещей. Раньше он говорил мне, что Стукалин сказал, что я написал хороший роман об Антонове.

Мне рассказывали, что раньше с Леоновым работал Михаил Лобанов, что он не выдержал общения, сбежал от него, якобы они поссорились. Но Леонид Максимович отзывался всегда о нем с уважением и благодарностью, ни разу я не почувствовал, что он обижен на Лобанова, или недоволен им. Правда, когда газета «Завтра» напечатала отрывок из романа «Пирамида», с предисловием Лобанова, где он, непонятно зачем, несколько раз куснул Леонова, Леонид Максимович сильно огорчился, вышел из себя, возбудился, повел себя, на мой взгляд, не как опытный человек, который добру и злу внимает равнодушно, поддался порыву и тут же продиктовал Ольге Александровне ответ Лобанову.

Из разговоров с Леонидом Максимовичем я никогда не замечал, что работа его с Гусевым идет непросто. Наоборот, он всегда был довольный, удовлетворенный после общения с ним. Я это видел, чувствовал, да и сам он говорил об этом. Но в решениях своих Леонид Максимович был непреклонен, тяжело было склонить его изменить что-то, либо сделать что-то, что по каким-то причинам сделать нельзя.

Звонит мне вечером возбужденный Леонид Максимович и кричит в трубку:

– Катастрофа!

Это было тогда, когда он привык уже к мысли, что роман его будет печататься в журнале.

– В чем дело?

– У «Современника» нет денег для журнала! Они обращаются к правительству, просят на мой роман. Просят, чтоб я подписал письмо правительству. Ни за что! Унижаться перед этим правительством. Ни за что!.. – и немного успокоившись. – Петр Федорович, заберите рукопись в журнале, привезите мне.

– Успокойтесь, сейчас разберемся. Не волнуйтесь! Я позвоню Куняеву, поговорю, узнаю, в чем дело, а потом вам перезвоню. Все не так страшно, как вам кажется…

– Хорошо, хорошо, – успокаивается, – я жду звонка. – И положил трубку.

Звоню Куняеву, Гусеву. Разговариваем. Я-то их прекрасно понимаю. Все журналы, газеты страдают от безденежья. У «Современника» тираж хороший, его читают, любят, он пишет о том, что болит у народа, отражает реальную жизнь. А тем, что лакействуют, пытаются выдать воображаемое за действительное, сложнее, правда, им попадают объедки с барского стола: тем и живут. У «Современника» появилась возможность попросить денег на издание великого русского романа, почему ею не воспользоваться?

Но я понимаю и Леонова: как он может обращаться с просьбой к тому правительству, которое ненавидит русский народ, русскую землю, которое ограбило народ, довело до нищеты богатейшую русскую землю. Нет, это невозможно. Как быть? Покряхтели, взвесили, что важнее гордость или публикация романа и поддержка журнала, который работает на русскую литературу, на будущее русской земли, решили ехать к Леонову, разговаривать. Гусев попросил меня быть вместе с ними, поддержать.

Леонид Максимович разговаривал с нами спокойно, но слушать не хотел о письме правительству. Мы поговорили, поговорили о делах, о романе и потихоньку, кругами к важной дня нас теме. Говорим, что договоренность имеется с людьми из правительства, что они ждут письма. Без него они деньги выделить не могут, что это чистая формальность. Нельзя обманывать их, они ждут, деньги приготовили, а мы не принесем письма. Еле убедили хотя бы взглянуть, послушать заготовленное заранее письмо. Слушал Леонид Максимович молча, опустив голову. Весь вид его говорил, что процедура эта неприятна ему. Письмо было деловое, никаких экивоков в сторону правительства: мол, закончен роман, хотелось бы увидеть его опубликованным, но ситуация в печати вам знакома, в связи с этим прошу выделить деньги на издание. Долго морщился Леонид Максимович, думал, потом говорит:

– Нет, там не все точно. Надо перепечатать!

– А что не так? – спросил Куняев, – Вроде бы мы все соблюли…

– Нет. Там сказано: последний роман. Почему последний? Надо написать – новый! Новый роман… Нет, в таком виде я не подпишу. Надо перепечатывать.

– А если перепечатаем, подпишете?

Надолго задумался Леонов.

– Перепечатайте, подпишу…

Куняев с Гусевым облегченно вздохнули. И напрасно. Они еще не знали, что Леонид Максимович просто давал себе время на обдумывание, а я знал, что сделает он так, как говорит ему совесть: не подпишет. Не сделает того, что считает унижением для себя. И он не подписал.

Журнал от своего имени обратился к правительству. Леонов рассказывал, что ему после этого позвонили из правительства, сказали, что готовы выделить деньги на издание романа, но намекнули – нельзя ли поменять журнал. «Новый мир» готов опубликовать его, да и любой другой журнал не откажется, стоит лишь Леонову пожелать. Мол, неудобно получается: «Наш современник» постоянно ругает правительство, называет антинародным, оккупационным, а правительство ему выделяет деньги. Не логично! Леонов ответил им, что роман будет печататься только в «Нашем современнике». И деньги были выделены.

Позже Миронов, председатель Комитета по печати, поможет и нам с изданием великого романа.

Но это была не единственная трудность с публикацией романа в журнале. Через некоторое время Леонов во второй раз с отчаянием крикнул мне в телефонную трубку:

– Катастрофа!

– В чем дело?

– Куняев требует сделать журнальный вариант романа. Полностью печатать не желает. Мне не нужен журнальный вариант. Я запретил печатать роман и забираю рукопись из журнала! Все! Точка!

Опять звоню Куняеву.

– Петр Федорович, – говорит он, – ты же читал роман, в нем свыше двух тысяч страниц. Если без сокращений печатать, мы все двенадцать номеров годовых займем. Больше ничего из прозы не напечатаем. Получается – журнал одного романа… Я понимаю – великий, но как быть? Мне проще отказаться от романа, чем печатать его полностью.

Звоню Леониду Бородину, главному редактору журнала «Москва». Нет, он тоже не может полностью опубликовать роман.

После долгих разговоров, уговоров Леонова, нашли выход: печатать отдельными выпусками, вначале хотели в четырех номерах, но после того, как Леонов сильно сократил роман, уместили в трех.

Хочется рассказать маленький анекдот, который случился при работе над романом. Когда организационные дела утряслись, рукопись передали зав. отделом прозы Александру Сегеню для подготовки к печати. Леонид Леонов звонит ему и спрашивает:

– Читаете рукопись?

– Читаю, – отвечает Саша.

– И каково ваше мнение? – спрашивает Леонов.

– Ничего. Слог хороший…

Леонид Максимович трубку уронил.

– Это все равно, что банкиру сказать: считать умеете, – с обидой рассказывал он мне. – Слог хороший! Мне девяносто пять лет, меня можно людям показывать за сорок копеек, как долгожителя, столько романов написал, а он – слог хороший!

Я смеялся, говорил, что Саша совсем молодой парень, брякнул, не подумавши, не стоит на него обижаться.

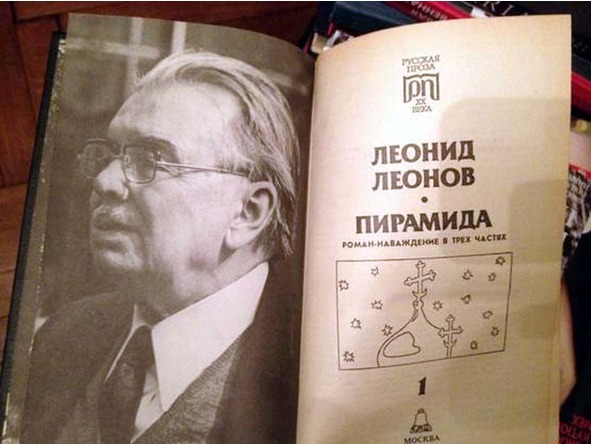

6. Роман опубликован

Работа шла, публикация готовилась, но Леонов договор с журналом не подписывал, тянул, говорил – рано, надо эту главу переписать, эту доработать, в этом эпизоде сделать вставку. Гусев не вытерпел, время идет, приближается юбилеи Леонова – 95 лет – надо спешить готовить номера, иначе не успеть к юбилею, – и предложил мне вместе съездить к Леонову, уговорить его подписать договор.

Жаль, что в этот день я не захватил с собой диктофон. Интереснейший разговор был! Леонид Максимович, по словам Ольги Александровны Овчаренко, никому не разрешал записывать на пленку разговоры с ним, только Чивилихин ухитрился пленки три записать. А мне разрешал. Я ставил диктофон на журнальный столик перед ним, и мы разговаривали. Но в этот раз я забыл диктофон. Как мы с Гусевым его уговаривали! И как ловко он уходил от разговора о подписи! Ах, как жаль, что не было диктофона! И все-таки мы его уломали – подписал, и сам выдохнул, засмеялся – гора с плеч!

Гусев не знал, что наши корректоры уже сверили мой вариант романа с отредактированным Ольгой Александровной, что уже подготовлена к выпуску первая часть романа, и заключен договор с типографией на печать. Делали мы это тайком от Леонова, хотели подарить к юбилею обе книги. Все три части у нас уместились в двух книгах. Мы не торопились сильно, боялись, что книги выйдут раньше юбилея и попадут к Леониду Максимовичу. Сюрприз не получится. До последнего дня Леонид Максимович не знал, что мы печатаем книги.

Журнал набирал первую часть, а Леонов продолжал над ней работать: вставлял, сокращал, и не подписывал в печать, из-за этого выход номера задержался на два месяца.

Леонид Максимович получил номер, порадовался: держит в руках результат труда половины своей жизни. Но к радости примешалась досада: Ольга Овчаренко в предисловии поставила «Пирамиду» в один ряд с «Божественной комедией» Данте, «Фаустом» Гете. Я сам в разговорах с друзьями постоянно ставил роман в этот ряд и предрекал ему вечную жизнь.

– Зачем, ну зачем она это написала, – говорил Леонов. – Это нескромно!

– Леонид Максимович, так это же не вы написали. Она имеет право на свое мнение. Как считает, так и написала, – оправдывал я Овчаренко. – Ничего нет нескромного. Это ее мнение.

– Нет, нет, вы не понимаете. Это же предисловие. Читатель еще не прочитал, а ему – Данте, Гете. Не надо этого делать. Смотрите, в книге не сделайте такого. Обязательно вычеркните.

Я кивал, делал вид, что соглашаюсь, мол, вычеркну, а сам понимал, что ничего сделать не смогу, книга напечатана. Ой, что будет, когда он увидит ее!

Но это мелочь по сравнению с тем, что произошло у нас. Когда мы отдавали художнику рукопись на оформление, я сказал ему, что жанр будет уточнен Леоновым позже, будет стоять под названием не просто роман, а что-то более сложное, например, как у Солженицына «Повествование в отмеренных сроках». Я не знал, что художник сделал пометку «Повествование в отмеренных сроках», а потом забыл о нашем разговоре и вывел на титульном листе эти слова. У меня нет времени проверять каждое слово в наших книгах, и с таким обозначением жанра роман ушел в печать. Наш зав. производством был в Екатеринбурге в типографии по другим делам, и там ему заодно дали на подпись отпечатанные чистые листы книги Леонова. Хорошо, что он, прежде чем подписать, позвонил мне, и хорошо, что я не сказал ему, как обычно, – подписывай! – а попросил прочитать титульный лист и оборот титула. Он начал читать:

– Пирамида. Повествование в отмеренных сроках…

– Как! – заорал я. – Откуда взялось «повествование», – надо «Роман-наваждение в трех частях».

– Не знаю…

– Срочно заменить…

– Нельзя заменить. Весь тираж отпечатан.

– Не может быть! – похолодел я. – Так нельзя оставлять!..

– Ничего нельзя сделать, – говорил растерянно зам. директора.

– И так печатать нельзя. Это убийство! Что можно сделать?

– Надо весь тираж первого листа, это 32 страницы, перепечатывать заново, а этот пускать под нож. Иначе нельзя!

– Сколько бумаги уйдет на перепечатку?

– Тонн пять…

– Черт с ними, выбросьте их. Пусть перепечатывают заново. Сейчас факс пришлем, что оплатим все расходы…

Да, представляю, какой бы был подарок, когда Леонов прочитал, что его «Пирамида» оказывается «Повествование в отмеренных сроках» и как ухватились бы за это антирусские газеты, высмеивая его подражательство Солженицыну.

А то, что и в нашем предисловии его книгу ставят в один ряд с Данте и Гете, он не заметил. По крайней мере, мне об этом ни разу не сказал.

Нам хотелось сделать Леониду Максимовичу неожиданный подарок, Поэтому все газеты в день юбилея писали, что роман «Пирамида» опубликован «Нашим современником». И ни слова об издательстве «Голос». Никто об этом просто не знал.

Как мне жаль, что в дни юбилея Леонида Леонова я был в США, в Лос-Анджелесе на книжной ярмарке! Как жаль, что я не мог сам вручить ему изданные книги!

Вручал их ему Борис Миронов, председатель Комитета по печати, замечательный парень, умница, энергичный, деловой, он уже много сделал для русской печати, для русской культуры, и уверен, еще многое успеет сделать. Он еще молод, силен, желания и сил достаточно. Вскоре после юбилея те, кто ненавидят русскую землю, но имеют влияние на президента, выкинули его из комитета по печати. Просто так, за взгляды, за то, что любит русскую землю, объяснили, что по многочисленным просьбам общественности. Как в добрые старые сталинские времена. Только тогда объясняли – по просьбе народа, тогда был народ, а не общественность, и после того, как выкидывали из кресла, пускали в расход. Спасибо и на том, что голову не сняли.

Мне рассказывали, что Леонид Леонов взял книги дрожащими руками, спросил: – Это «Голос»… это «Голос» издал?, перекрестил их, и во время разговора все время держал в руках, гладил, ласкал, то и дело открывал, разглядывал, потом говорили, взял их на ночь с собой в кровать. Сбылось предсказание Ванги!

7. «Глашатай». «Вор». Премия

Издательство «Голос» в те дни, когда готовился к печати роман «Пирамида», выпускало газету «Глашатай». Было издано 48 номеров. Вначале она была политической, имела подзаголовок «Русская независимая газета». Работала над ней группа молодых людей. Я надеялся, что они сумеют сделать интересную, яркую газету, не скандальную, интеллигентную, ироничную и, вместе с тем, зубастую и ядовитую. Но у ребят не хватало мастерства, опыта, не хватало широты. Газета получалась провинциальной и по виду, и по содержанию, была плохим слепком с «Советской России», хотя были у нее и свои читатели, и почта, которой козыряли сотрудники газеты, когда я их критиковал. Тираж у нее был небольшой, но начиналась она со стотысячного тиража, ярко, так, что тираж первого номера в типографии «Пресса» был полностью конфискован и пущен под нож, а чтобы мы не подали в суд, нам вернули пленки и все девять тонн бумаги, то есть материального ущерба нам не нанесли.

Через полтора года я разочаровался в газете, понял, что никогда она не станет такой, какой я ее видел в мечтах, а у самого заниматься ею у меня никогда не будет времени, и я решил сделать ее чисто литературной, издательской, печатать рекламные материалы о выходящих книгах, интервью с авторами и среди прочих рубрик опубликовать биографию Леонида Леонова. Корреспондента к нему решили не посылать, взять материал из «Литературной энциклопедии», добавить только рассказ о последних годах жизни.

По-моему, в те дни я куда-то уезжал, не был у Леонова и не согласовал вовремя материал, думал, что в «Литературной энциклопедии», конечно, без его ведома печатать не могли, каждое слово согласовывали. Повез я материал к нему, когда газета была сверстана, повез я его, полагая, что это пустая формальность, прочитаю, поговорю и все. Я сказал ему, что мы перепечатали из энциклопедий и начал читать. После первого же предложения он остановил, говоря:

– Нет, не так. Погоди, сейчас скажу как надо, – и начал диктовать.

Я записывал, думая, что Леонов сделает две-три поправки и одобрит материал. Не тут-то было. Весь вечер он диктовал мне, задумываясь, вспоминая, возвращаясь назад и заново передиктовывал предложения, а я потел, как же так, газета сверстана. Если я выну материал, она не успеет выйти в срок, вылетит из графика. Тогда я понял, почему он заново переписал роман «Вор». Ему хотелось довести до совершенства свои творения, ему постоянно казалось, что что-то можно поправить, переделать, улучшить, что где-то он недоработал.

Роман «Вор» мы выпустили чуть раньше «Пирамиды». Он просил, когда будет сделан набор, чтобы корректор непременно приехала у нему. Она работала с ним неделю. И в этом романе, изданном-переизданном многократно, он снова переписывал кое-какие эпизоды, делал новые вставки и потребовал от меня непременно указать на обороте титула, что издание переработано и дополнено. Кстати, и с «Вором» произошел казус. Леонид Максимович просил, чтобы мы не делали никаких рисунков на суперобложке: имя автора и название. Мы выполнили это. На суперобложке вверху было крупно написано Леонид Леонов, а ниже во весь лист: Вор.

Не понимаю теперь, почему я не показал ему оформление? Может быть, считал, что просьбу выполнили, и ладно. Ведь некоторые авторы, когда их просишь приехать посмотреть оформление книги, говорят примерно тоже, что и Василий Белов: издавайте, как есть: вам нравится и мне понравится! И я не думал, что Леонов, у которого вышло несколько сотен изданий, будет так требователен. В общем, отпечатали мы тираж, и повез я суперобложку и корочки книги к нему в больницу с сильным желанием обрадовать. При каждой встрече Леонид Максимович спрашивал меня: как там «Вор»? Когда появится? Книга подзадержалась немного в типографии. Берет он суперобложку, смотрит на название, написанное огромными буквами, вижу, мрачнеет.

– Петр Федорович, я же не мальчик! Зачем нужно так кричать «Во-оо-р», на всю улицу. Я не хочу так, мне не нравится. Помните, я вам показывал, как издали «Русский лес», видели, сверху мелко, скромно «Леонид Леонов», а чуть пониже название… Мне так не надо.

Что делать? – огорчился я. Как же я раньше не показал ему оформление! – клял я себя. Как же теперь исправлять? Тираж готов. И я придумал. Примчался на работу, сказал, чтобы немедленно набрали на компьютере три слова: «Леонид Леонов», и подчеркнули эти слова, а чуть ниже «Вор» и срочно отвезли в типографию. Хорошо, что печатали в Москве. Там нам сделали сто экземпляров вручную с таким скромным оформлением, и я отвез эти сто экземпляров Леониду Максимовичу без суперобложки. Я боялся, что кто-нибудь покажет ему «Вора» с прежним оформлением. Но, видимо, он не узнал.

А книга с суперобложкой, кричащей «Вор», была распродана нами быстро. Хоть и просто оформленная, она все же привлекала внимание читателей, останавливала на себе взгляд. Леонид Максимович не удержался, сделал замечание и к тому, уже совсем простецкому, оформлению:

– Петр Федорович, – сказал он. – Надо было вам название чуточку опустить пониже, а то, видите, как получается: Леонид Леонов вор.

– Леонид Максимович, – засмеялся я, показывая журнал «Наш современник», где была опубликована моя повесть «Я – убийца», – смотрите, здесь еще страшней для автора: Петр Алешкин: Я – убийца. – Мы посмеялись, пошутили, и эпизод этот забылся.

Мне пришлось еще дважды поработать с Леоновым над его текстами. Союз писателей России решил провести Всероссийское совещание молодых писателей, меня назначили Председателем оргкомитета совещания, и я предложил Леониду Максимовичу написать обращение к молодым. Для них это будет важно, запомнится на всю жизнь. Он согласился и быстро продиктовал мне на диктофон обращение. Он был бодр, мысль ясная, четкая. Мне обращение понравилось. Дома я быстро переписал его, подредактировал и вечером прочитал ему.

– Нет, не так, – сказал Леонид Максимович, выслушав, – надо переписать. Берите ручку…

Он перелопатил заново все обращение. Но мне нравился первый вариант, и я не знал что делать. Если я прочитаю первый вариант, его же непременно опубликуют в газетах. Ему прочитают, и он возмутится, обидится на меня. И все же я решил взять из второго варианта только две интересных, на мой взгляд, мысли, вставить в первое обращение и прочитать молодым писателям. Так я и сделал. Вечером позвонил ему и сказал, что его обращение вызвало восторг. Это было действительно так. Многие писатели хвалили. Четыре газеты опубликовали и, конечно, Леонид Максимович познакомился с ним, но при первых встречах не сделал никаких замечаний. А позже, при случае, намекнул, что напрасно я опустил из текста две мысли. Все помнил, даже то, что диктовал мимолетно.

И второй случай посложнее.

Перед съездом Союза писателей России я предложил ему написать телеграмму съезду. В те дни он был болен, страдал сильно, видимо, ему было не до телеграммы, но он стал диктовать, я записывать. Я видел, что не получается у него. Трудно собрать мысли от боли. Я предложил оставить до завтра, мол, он подумает.

– Нет, нет, ничего…

Он надолго задумывался, с трудом соединял слова, терял мысль. Я записывал обрывки фраз, надеясь дома соединить их, сделать мысль стройной. Весь вечер мы работали над совсем небольшим текстом.

Я пытался убедить его отложить до завтра. Но он не отпускал меня, думал, мучился, диктовал.

Дома я посидел над листом с обрывками фраз, написал, вставил кое-какие мысли, которые он мне не диктовал в этот вечер, а говорил раньше, и, не показывая ему, прочитал телеграмму съезду. (Уверен был, что он будет снова переделывать, мучиться, страдать, а ему нужно отдыхать). Принята она была хорошо, опубликована, и, естественно, Леонову читали ее.

Я знал его интерес к своим опубликованным строкам: не исказили ли? Точно ли передали? И он ни слова не сказал мне о телеграмме. Значит, одобрил. Если бы не понравилось, он бы непременно сказал об этом. Даже кегль текста имел для него значение. Помнится, он был недоволен, выговорил Гусеву, что они слишком крупно напечатали в журнале его имя. Надо бы помельче, не выпячивать.

Мне очень хотелось издать о Леонове книгу, беллетризованную биографию. Жизнь его была долгая, богатая, интересная. Хотелось найти писателя, который взялся бы за такую книгу, пока он жив, пока можно было встречаться с ним, разговаривать, спрашивать, собирать материал из первых рук, а не по архивам, воспоминаниям.

– Я уж не такая важная фигура, чтобы обо мне писать, – не одобрил эту идею Леонид Максимович.