Полная версия:

Мысы Ледовитого напоминают

А вывезти кто-то хотел. Не только соболей, но и несколько дорогих вещей, возможно, краденых. Таковы, например, кресты – золочёный и перламутровый. Они слишком роскошны для простого попа, да и нет среди находок других следов попа – ни утвари, ни облачения. Есть две складные иконы, но это обычные дорожные вещи состоятельных мирян.

Главное же – воровской выглядит масса мехов. Будь она законной, дешевле бы и проще уплатить пошлину, чем затевать очень дорогую и опасную поездку в Ледовитое море. И велика добыча для небольшой группы охотников: шкурок больше тысячи (см. Прилож. 2).

Кем они былиКакие же люди там были? Несколько фигур хорошо видны.

Прежде всего, это упомянутый московский служилый (он мог быть владельцем и денежной казны, и «грамоты»). Вряд ли он был тем же, кто хотел вывезти пушное богатство – слишком различны масштабы их дел: один накопил три десятка рублей в центральной России, а другой раздобыл на несколько тысяч рублей соболей в сибирской тайге и решил их вывезти.

Желавшим вывезти был, возможно, обладатель атаманской булавы. Он мог быть сам владельцем сокровищ, а мог быть всего лишь стражем некоего богача или приказчика. «Воровских казаков» тогда на севере Сибири хватало (см. Прилож. 2), но наши путники отличались от них необычным видом – прежде всего, богатой одеждой, не подходящей их делу и климату, и новейшими ружьями, кремнёвыми. Кто-то из них играл в шахматы, кто-то торговал иностранным товаром и носил иностранную обувь – вот ещё одна колоритная фигура. Возможно, иностранцев было несколько.

Если, как все признают, путники прибыли к местам наших находок морем (а не с берега в лодках), то надо признать, что среди них были опытные мореходы – иначе недалеко бы они уплыли. Однако образ морехода никак не вяжется с образами московского служилого и атамана (ни казачьего, ни разбойного). Вернее, что мореходами была ещё одна группа людей.

Сложней с коренными таймырцами – зачем им в Ледовитое море? Незачем, но их легко обмануть, наняв на якобы недолгую поездку в качестве слуг и проводников, притом за хорошую плату европейскими товарами. Такой обман мы увидим далее, в Повести. Возможно, однако, и иное.

Дело в том, что песец и соболь добыты порознь, ибо вместе они нигде не водятся. К тому же песец на порядок дешевле соболя, и охотники на них разные, как и покупатели. Либо на кочах поместились две «воровских» казны (соболья и песцовая), либо, что вернее, вторая законно принадлежала таймырцам. Это реально, так как до 1640-х годов песцов брали в ясак мало и неохотно (с жителей тундры предпочитали брать в ясак выделанные оленьи шкуры), поэтому таймырцы, если добыли гору песцов, думая их продать, могли оказаться ни с чем и стремились любым путем попасть туда, где продажа возможна.

Что касается женщины, то, как уже писали многие, она была, вернее всего, чьей-то женой и выбор имела небогатый – потерять мужа либо плыть с ним. Но могла быть и ясыркой (пленной рабыней). В Очерке 5 мы узнаем, что в Восточной Сибири предводители отрядов нередко плавали с ясырками. А самой известной ясыркой была персидская княжна (или царевна [Голландцы…, с. 55]), которую в пьяном угаре утопил Степан Разин в Астрахани.

Как в море оказались вместе атаман, мореходы, заморский торговец, московский служилый и жители тундры, примерно ясно: все они были вынуждены собраться воедино, чтобы вырваться из места, где их трудности не решались – одни (поморы, иностранцы) рвались домой, другие спасти сокровища, третьи заработать. Но кто из них владел мехами? Откуда и куда они плыли? Неясностей много, фактов мало, и остаётся попробовать метод, уже применённый в Очерке 1 – сопоставить загадки и решать их вместе. Как и там, не будем отстаивать единственный вариант, а будем искать истину в форме выявления упомянутого выше ядра явления, то есть искать то общее, что присутствует во всех вариантах, какие согласны с фактами.

* * *Проехать незамеченной, с грузом, такая ватага не могла: путей было мало, и на каждом власть стремилась поставить острог или зимовье сразу же, как только о нём становилось известно. Но ведь ватага проехала и попала в море, так что надо пытаться понять, как именно. Точно мы этого никогда не узнаем, однако нужно и можно выяснить спектр возможностей, и он невелик.

Основных предположений о пути ПСФ было высказано до сих пор два: наши герои приплыли к местам находок по морю либо с юга, мимо мыса Фаддея (южный путь), либо с севера, мимо мыса Челюскин (северный путь). У обоих предположений есть по нескольку вариантов, но никто, кажется, не спросил себя: мог ли быть третий путь, не с моря? О нём скажу далее.

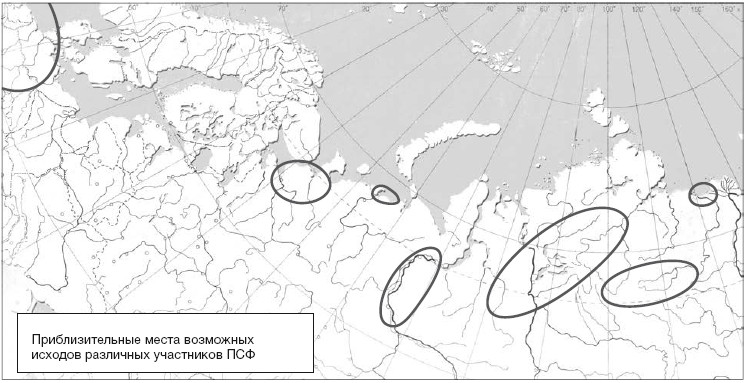

Приблизительные места возможных исходов различных участников ПСФI.

Делалось и два предположения о назначении неведомой экспедиции – поисковое (землепроходцы) и торгово-охотничье. У каждого тоже есть варианты, но ни один из них не ответил на поставленные выше вопросы, поэтому вот третье предположение, ранее никем не предлагавшееся: наши герои – беглецы. При этом многое встанет по местам, и потому оно будет у нас главным.

На мой взгляд, обе находки у мыса Фаддея оставлены людьми, которые отнюдь не собирались в Ледовитое море и ушли туда вынужденно, не видя иного способа спасти себя и свои ценности. Оттого они оказались столь неподходяще одеты и обуты, потому везли с собою женщин, потому у них было столь странное обилие предметов. Другого способа объяснить весь набор загадок мне не видно, однако возможно, что кто-то его ещё предложит.

Вернее всего, беглецы везли краденое и потому бежали от властей, но возможен иной вариант: груз, стража и предполагавшийся путь наших героев были законными, а стать беглецами им пришлось, уходя от опасности – например, от разбойников. Пропажа отряда с соболиной казной должна была попасть в донесения, однако переписка могла до нас не дойти, да никто её и не искал. Итак, все наши путники, чистые и нечистые, сбились в плывущую горстку, словно на Ноевом ковчеге. Теперь познакомимся с тем, что они везли, ближе.

3. Охота на соболей и на людей

Известно, что русские шли в северную Сибирь прежде всего за соболем («соболь – это алмаз в короне лесного царя» [АР-2, с. 161]) и что моря Арктики были им нужны прежде всего как дорога к устьям сибирских рек. В начале XVII века устья стали труднодоступны, но современники так и не смогли усвоить причины этого – см. Очерк 1. Столь же известно, что соболей русские добывали тремя путями – либо охотились сами, либо меняли их у местных жителей на европейские товары, либо отбирали у них соболей как ясак.

Менее известно, что соболь – зверёк весьма уязвимый, ибо размножается медленно. Если белку столетиями вывозили из Сибири ежегодно миллионами шкурок, а она как водилась по всему лесному Северу, так и водится, то соболь почти вымер, хотя его вывозили, самое большее, по двести с небольшим тысяч шкурок в год, да и то очень недолго [АР-2, с. 161–162].

И уж совсем редко прочтёшь, что с собою русские принесли и свой приём охоты – посредством западни. Он гораздо более истребителей, нежели приёмы туземные (лук и сетка) [Бахрушин Л., 1928].

Соболь был главным предметом российской внешней торговли, и московские власти требовали его всё больше и больше, тогда как в тайге его становилось всё меньше и меньше. Обычно уже лет через 10–15 после «объясачения» данной местности приказчики писали воеводам, что собрать прежний ясак невозможно, так как «соболь опромышлялся». Но Москве был нужен соболь, а не отговорки, так что нормы ясака менялись гораздо позже, чем требовала природа, менялись тогда, когда собирать уже было нечего; более того, когда население, неспособное выполнить норму, бунтовало, а подавить бунт не было сил. Сама же охота вообще никак не ограничивалась.

В итоге шла сущая война российской власти с природой и местным населением. Главным приемом было взятие в аманаты (заложники) «лутших мужиков» и их сыновей, то есть туземной верхушки. Арабские слова ясак, аманат и ясырь (пленник, ставший рабом), принесенные в Сибирь иртышскими татарами (русские покорили их вскоре после похода Ермака), стали общим ужасом от Урала до Чукотки. Больше всего брали в рабство женщин (отнимая их у мужей) и девушек, но забирали и девочек (см. Прилож. 1).

Оправданья государству не вижу, а вот некое оправдание казакам и стрельцам, когда они зверствовали, могу всё-таки высказать. Их собственное положение было не всегда лучше, чем туземцев, сами они порой бежали в укромные места, чтобы сколько-то спокойно пожить, пока их внуков не найдёт вездесущая власть. Многие уходили воевать новые земли, пока те ещё были.

Особенно знамениты казаки Семён Дежнёв и Ерофей Хабаров. Последний, прежде чем прославиться походом на Амур, стал известен туруханским властям, успешно объясачив жителей Южного Таймыра. В 1628 году молодой Хабаров собрал ясак на реке Хетё, главном водном пути Южного Таймыра, причём не только с коренных народов, но и с русских, которые (запомним это!) уже тогда укрывались там от российских властей [Белов, 1977, с. 62–63].

Вот в какой обстановке оказалась добыта тысяча с лишним (а вероятнее, несколько тысяч) соболей наших беглецов. Для всего Туруханского края это было не так уж много, так как из него в Россию доставлялось гораздо больше: в 1630 году 44 тыс. шкурок, а в 1638 даже 48 тыс. [Бахрушин С. // ИПРАМ, с. 85]. В этой добыче доля дальнего угла, бассейна Хеты, была ничтожна: вся Хетская округа, где тайга переходит в лесотундру, сдала в ясак за 1632 год всего лишь 219 шкурок соболей [Троицкий, 1987, с. 15]. Следовательно, там добыть тысячу соболей было невозможно – не нашлось бы ни людей, ни лесов. Значит, соболей везли из более южных мест – вернее всего, с Котуя. Легко представить, сколь желанной добычей был отряд, везущий столь огромное богатство.

Хета и Котуй, сливаясь, образуют Хатангу, а та впадает в Ледовитое море. Её бассейн стал известен русским уже в первые годы XVII века (см. далее), а стало быть, его знали и наши герои.

4. С краденым богатством – в ледяной ад

Что и говорить, 34 рубля – не те деньги, какими обычно ворочает русский торговец в Сибири XVII века, но и на них можно купить в России дом и обустроиться. Лишь бы снова попасть туда. Только как попасть? Для возврата в Россию служилый должен был пристроиться к какой-то группе, и вариантов было всего три: торговцы, служилые и разбойники. Видимо, владелец казны выбрал последних. Почему, можно лишь гадать, чего мы делать не будем.

По-моему, для понимания сути происшедшего достаточно учесть тот известный факт, что уехать в европейскую Россию законным образом можно было только с проезжей грамотой, выданной именно туда, в Россию, а её получить мог только законно отпущенный. Если же он уезжал по своей воле, то ему оставалось одно – примкнуть к разбойникам.

Мореходы тоже, надо полагать, выбрали в попутчики разбойников, и причину этого понять как раз довольно просто. Как мы уже знаем из очерка 1, к 1620 году «морской ход» в Сибирь и обратно перестал существовать, как юридически, так и физически. В Мангазею стало весьма трудно попасть и ещё труднее из неё вернуться.

О том, как выбирались назад те, кто застрял в Мангазее, мне неизвестно, но имелись лишь два возможных пути – либо «через Камень», либо через Тобольск. Первый путь был в то время заброшен, и его ещё предстояло обустроить (РИБ, стл. 1076), а значит, транспорта для большой группы там было не найти. Второй же путь означал, в лучшем случае, полное разорение на дальней дороге и множестве застав, а в худшем – дыбу и плаху.

Конечно, взгляды многих застрявших устремились на восток, и освоение Пясиды (Северо-Сибирской низменности) ускорилось. В итоге «к концу 1620-х гг. русские прочно осели по всему течению р. Хеты» [Белов // ИПРАМ, с. 46]. Там, полагаю, наши путники соединились, и польза очевидна: один, небогатый служилый, показывает на заставах казённую грамоту, разрешавшую проезд по Сибири, и называет разнородную ватагу своими «товарищами» (работниками) и стражей; другой, владелец товаров, за всё платит; третий, богатый разбойник, избегая показываться государевым людям, командует всеми и везёт краденое, куда ему надо (к морю). А там уж главными окажутся четвёртые, мореходы.

Поскольку в Сибири потратить огромное богатство невозможно, а везти его в Россию через низовья Енисея или Оби и, тем более, «через Камень» бессмысленно (поимка почти неизбежна), беглецам остается выход в океан через бассейны Пясины или Хатанги. Но первый целиком лежит в тундре, и коч там построить не из чего. Совсем иное дело бассейн Хатанги: там есть лиственницы (главное, есть они на Хете), и кочи там действительно строили. На Хету владельцы соболей могли прибыть, вернее всего, по реке Котуй, а остальные – южнотаймырским водным путём, через реку Волочанку.

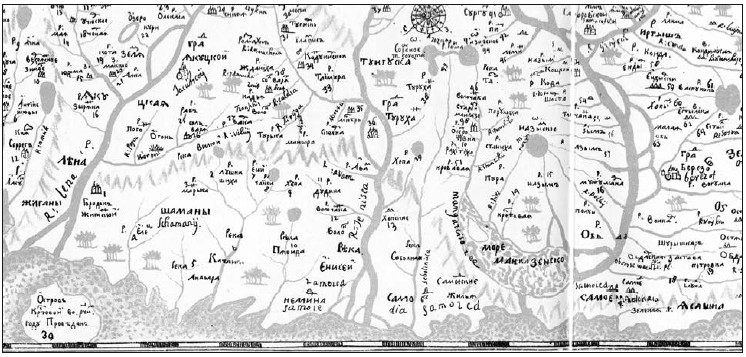

Стоит заметить, что в XVII веке расстояние по морю между устьем Хатанги и устьем Пясины вовсе не считали огромным, поскольку про огромный Таймыр не знал тогда никто – см. фрагмент составленной Семёном Ремезовым карты Сибири (карта 3). Точно так же, как никто не догадывался и о глобальном похолодании, делавшем старые сведения о проходимости Ледовитого моря ложными.

Зато всем было известно, что каждая река, от Онеги до Пясины, рано или поздно приведёт к Студёному морю, берег которого весь направлен с запада на восток, к тому морю, где Пустозёрск и Архангельск, где соболей можно тайком продать «немцам» и где есть пути в Россию. Туда же, можно полагать, стремились и охотники-таймырцы с горой своих песцов.

Но Хатанга тоже течёт в Студёное море – тут и должен был видеться беглецам способ обойти все остроги, заставы и таможни. Пройти от Хатанги до Пясины им, вероятно, казалось не сложнее, чем от Пясины до Енисея, а это, как они должны были слышать от старых людей, было когда-то выполнимо.

Карта 3. Фрагмент карты Ремезова, около 1670 г. Север снизу.

Нанесены реки: Лена с Жиганском и Якутском, Елец (Оленёк), Анабар, Хатанга, Пясина, Енисей с Туруханском и Таз с Мангазеей. Однако страна Таймыр отсутствует: изгиб берега между Пясиной м Хатангой намного уступает изгибу между Енисеем и Пясиной (тому выступу, где ныне посёлок Диксон). Слова Немина замоие – сокращение: на других экземплярах читается: Немирная самоедь [Миддендорф, с. 35], т. е. энцы.

Похолодание вынудило промысловиков и торговцев обратить свою активность к рекам Южного Таймыра, и мы видим очень быстрое проникновение их к морю Лаптевых. Среди причин этого историки справедливо называли желание обойти произвол приказчиков. Верно, но нельзя забывать и основного: все эти места были давно известны, но в документы попали лишь после запрета Ямальского волока в 1619 году (см. Очерк 1), когда таможенная служба сместилась из Мангазеи на восток.

Никто не знает, когда эти места были достигнуты русскими, но уже Исаак Масса, покинувший Россию в 1609 г., называл «огнедышащую гору» к востоку от Енисея, и она, в самом деле, есть – на речке Огнёвке, впадающей в Хатангскую губу [Скалой, 1951, с. 32]. Первое упоминание Хатанги в ясачной книге относится к 1611 году [Белов, 1956, с. 128].

В наши дни норильский издатель и краевед Станислав Стрючков пишет:

«Много веков назад на пясинских берегах начали селиться люди – русские переселенцы из западных районов страны, стремившиеся найти здесь долгожданную вольницу. […] к десяткам русских поселений на реке Пясине потянулись кочевники, тунгусы и самоеды в надежде на выгодный товарообмен. В результате ассимиляции (кровосмешения) этих народов с русскими образовался новый субэтнос – затундренные крестьяне, первое документальное упоминание о которых относится ещё к 1610 году. Кстати, затундрой в те времена называли всю территорию как Пясинской, так и Хатангской водной системы». (Стрючков С. А. Затундра. Путевые заметки // Заполярный вестник (газета, Норильск), 2.09.2011).

Добавлю, что затундренные крестьяне вложили свой генофонд в формирование некоторых народов Таймыра [Народы России, с. 149, 285], а для этого они к 1600 году уже должны были расселиться по Южному Таймыру, включая Хатангу. И действительно, недавно в её низовье найдено бревно в русском срубе, росшее до 1585 года. Видимо, полагают авторы, это самая ранняя дата появления русских в низовье Хатанги [Мыглан, Ваганов, с 181]. Она могла послужить и местом отплытия ПСФ. Мысленно проследуем по ней.

* * *Имея деньги, меха и обменный фонд, на Хете можно обзавестись товарами из Туруханска (мука, соль, порох, свинец) и кочами, построенными здесь же. На них можно сплыть вниз, в зимовье – оно первоначально называлось Пясинское и, вероятно, располагалось на месте нынешнего поселка Хатанга [Белов // ИПРАМ, с. 44]. Там, щедро заплатив приказчику (якобы из почтения, а на самом деле, дабы не проверял груз), можно пройти вниз. Приказчик вряд ли посмеет возражать ватаге с ружьями, а чтобы не послал он тайком гонца с доносом, нужно показать ему «грамоту». Но зимовать там нельзя – за зиму так или иначе содержимое кочей станет всем известно.

Зимовать можно только в совсем безлюдном месте, и таковое нашлось – это остров Большой Бегичев. На его юго-восточном берегу сто лет назад (1908 г.) Никифор Бегичев (о нем пойдёт речь в Повести) обнаружил избу с предметами XVII века (см. Прилож. 3). Отсюда до мыса Фаддея при удаче можно пройти в одно лето, а можно и застрять во льдах, что показала ВСЭ через сто лет после ПСФ, показала при почти тех же условиях.

За мысом Фаддея кочи, как видно, потеряли друг друга во льдах и тумане. Один, видимо, затонул у бухты Симса. Судя по отсутствию здесь массы соболей, спасти удалось немногое. Вернее всего, часть людей здесь погибла, включая атамана и служилого – брошены оказались и булава, и грамота. Точнее, булава осталась лежать на вершине холмика – не на могиле ли?

Заведомо спаслось трое, но их могло быть больше. Они построили избушку, в каковой трое оставшихся умерли, но кто-то из спасшихся мог уйти по суше, пытаясь выйти к людям. Судя по малому количеству остатков пищи (за печкой лишь горка песцовых костей, в ней 10 песцовых черепов), оставшиеся умерли ещё до Рождества, голодные и замёрзшие.

По всей видимости, двое съели третьего: крышку одного из черепов Окладников нашел наполненной «культурным слоем» избушки, а кости – по всей избе. (В печи он обнаружил обгорелую кость, похожую на теменную кость человека, но никакой догадки не высказал. Четвёртый череп?) Словом, в тот ад, который, как они верили, уготован грешникам, страстотерпцы отправились из жутко реального ада, ада ледяного, худшего, чем описан у Данте.

Сложнее понять, что стало со второй группой. На острове Фаддея лежали остатки небольшой шлюпки и огромная сгнившая масса пушнины, вряд ли на ней (вместе с людьми) уместившаяся. Монет здесь найдено меньше, чем у избушки, а ценностей больше, и это наводит на мысль, что приплывшие выложили (в одежде, разложенной для просушки) далеко не все монеты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Все сокращения см. в списке обозначений после оглавления.

Хотя ВСЭ по ряду позиций была крупнейшей в истории (см. Очерк 4, п. 2), однако во многих книгах о географических открытиях её даже не упоминают. В западных любят от плавания Виллема Баренца (1596–1597 гг.) перейти прямо к плаванию Витуса Беринга, открывшего запад Северной Америки (1742 г.), а от него прямо к проходу Джеймса Кука (1778 г.) через Берингов пролив. Трудно поверить, но недавно такой же «знаток» появился и у нас (Баландин Р. К. Сто великих экспедиций. М., Вече, 2013).

2

Имя полуострову дал знаменитый норвежский полярник Фритьоф Нансен (проплывший тут в 1893 г.). В 1932 г. юго-восточнее мыса Челюскин была открыта полярная станция, вскоре у самого мыса – пограничная застава. Они действуют поныне. В 1947–1952 гг. на самом юге п-ова была полярная станция и строилась (с 1950 г. силами заключенных) шахта для добычи урана с поселком на 500 жителей (условное название объекта: Рыбак). Для их снабжения имелась перевалочная база у мыса Фаддея (см. карту на с. 35), и на её месте до 1994 г. находилось подразделение воинской части [ЛР, с. 387]. Иных жителей нет.

3

Все даты по старому стилю. Подробно об открыта мыса см. в книге [Глушанков].

4

Слово «корабль» использовано по всей книге в бытовом смысле, а не в военно-техническом (в каковом дубель-шлюпка «Якуцк» была на 2–3 ранга ниже корабля).

5

Вот образец: «Великая Северная экспедиция» организована «Сенатом, Синодом и Академией наук» – и ни слова больше. Так пишут два историка в предисловии (1999 г.) к «Истории Сибири» Г. Ф. Миллера.

6

Такова карта мира Мартина Вальдзеемюллера (1507), та самая, где впервые появилось слово «Америка». На ней обозначено открытое море вдоль всего северного берега Евразии с выходом в океан, ныне Тихий. Однако выход этот показан у тропика. См. Прилож. 1 к Очерку 1.

7

Паровая шхуна «Диана», капитан Джозеф Виггинс (1876). Об этом тоже см. Очерк 1

8

Еще 300 лет назад английский капитан Джон Перри писал: «не без основания можно предполагать, что в то время, когда крайний Север был населен, климат в этих местах был гораздо приятнее и мягче, представляя более удобств в жизни» [Перри, с. 46].

9

Так, экономист и статистик Константин Веселовский писал о потеплении ещё 150 лет назад. Напр.: «в последнее столетие зима (если так называть время, когда реки остаются покрыты льдом) в Архангельске на 4 дня сократилась, и, напротив, в Петербурге настолько же удлинилась» [Веселовский, с. 400]. В самом деле, потепление в Арктике опережало другие зоны. Исходя из её потепления как факта вскоре стал действовать герой освоения Сибири предприниматель Михаил Константинович Сидоров.

10

Борисенков Е.П., Пасецкий В.М. Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы. М., 1988, с. 500, 501.

11

Как заметил писатель-полярник Зиновий Каневский, в ходе понимания исторического явления отдельные доводы «“за” и “против” порой причудливо меняются местами» [Каневский, 1988, с. 78], то есть поначалу роль отдельных фактов непонятна, и учёный вынужден её выдумывать. Сходная мысль в терминах науковедения звучит так: пока у факта нет объяснения, он не имеет для большинства ученых не только смысла, но и места ([Ч-11, с. 83 и примеч. 18], а подробнее: [Мейен и др., 1977, с. 121]).

12

«Такие авторитеты, как академик Бэр и адмирал Литке, признали [Карское море] вообще недоступным для навигации, и тем самым на несколько десятков лет задержали осуществление морского пути в Обь и Енисей» [Колчак, 1906, Памят. зап., с. 277].

13

В Карское море тогда проходили исключительно через узкий Югорский Шар, так как широкие Карские Ворота были закрыты льдами давно и наглухо. См. далее.

14

1762 г. был очень тёплый, и мореходы смогли вернуться от Шелагского мыса назад, на Лену, а в 1764 г., умеренно тёплом (см. [Christiansen, Ljungqvist, график 42]), не смогли. Мыс, где была найдена их вероятная зимовка, Фердинанд Врангель назвал «Шалаурова Изба» (карту см. в Очерке 5, на с. 131). Сам купец, вероятно, ушёл с частью команды на запад и погиб западнее устья Чауна.

15

Это мог быть только 1582 год [Christiansen, Ljungqvist, 2012, график 89].

16

Основана Мангазея отнюдь не в 1601 г., как то принято писать, а около 1572 г., т. е. до завоевания Сибирского ханства Ермаком. Это показывает как анализ древесины построек [Белов, 1979, с. 212], так и свидетельство Горчакова (см. далее, п. 11).

17

Общение посла с царём шло через двух бояр-посредников, следивших друг за другом. Личная встреча царя и посла состоялась лишь однажды.