Полная версия:

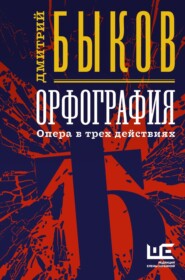

Орфография. Опера в трех действиях

– Знаете, – сказала вдруг Ашхарумова, подавая ему руку на прощание, – вы обязательно должны завтра пойти с нами на именины к Зайке.

– В лес? – усмехнулся Ять.

– Зайка – это Зойка, подружка моя. Она чудесная девочка, правда. Вам очень понравится.

– Спасибо, Маша. Я, верно, и впрямь так выгляжу, что сразу хочется подобрать мне чудесную девочку для домашнего хозяйства… Не беспокойтесь, я справляюсь пока.

– Я вовсе не за этим, – смутилась Ашхарумова. – Что вы глупости выдумываете… Просто – будут молодые поэты, будем мы со Славой… Приходите, правда. Рождества почти не заметили, Нового года толком никто не праздновал – вот и устроим всё сразу…

Он, конечно, никуда не собирался. Вот новое амплуа – соглядатай чужого счастья! Но в пустой квартире навалилась вдруг такая тоска, что, засыпая, он решился: пойду.

17

Но поскольку размах веток не позволял говорить о мгновенной деривации, то и вывод отсюда был тот, что мы никуда не уйдем, если, конечно, попробовать хлюмсы… он расхохотался, и она в ответ. Так, смеясь, и проснулся. Обрывки фраз еще ветвились в голове и, как всегда после яркого сна, казались исполнены глубокого смысла, но земная логика брала свое и вытесняла небесную.

Постой, постой, но значит, все было? Да, и глупо теперь от этого прятаться. Таня была, он любил ее и знал, что всегда будет любить. Внешне все кончилось два года назад, грязно и стыдно, а все-таки до конца дней он был на нее обречен и знал, что это обоюдно, с кем бы рядом она ни просыпалась. С кем она сейчас, интересно? Последний слух был о бородатом, угрюмом неудачнике – впрочем, на беспристрастный взгляд мы все неудачники. Если действительно угрюм, то это у них ненадолго: она бы терпела, да он не вытерпит рядом с собой этого вечного праздника. Первое время после разрыва Ять бесился: ведь вот, мне она не прощала ничего, а другим наверняка сходит с рук что угодно. Но потом понял, что именно эта способность вытерпеть все от других и была знаком окончательного к ним безразличия.

Встретятся они еще или нет, бог весть, но ведь бывают любовные истории, которые и без встреч длятся годами. Только во сне прежнее настигало, хотя все реже, – но и одной такой ночи было достаточно, чтобы из пыльной комнаты, в которую превратился теперь его мир, выглянуть в сияющее окно и понять, что за ним все по-прежнему. Даже отчаяние, связанное с ней, было волшебно раскрашено.

Ведь откуда, собственно, наше желание слиться с красотой? Я разумею сейчас примитивное соитие, для которого не зря приспособлено слово «обладать». Опустим телесную грубость, так называемый зов плоти, неотступно тревожащий разве что гимназиста. Стремление соединиться с ней было того же корня, что детское желание положить на музыку любимые стихи, разыграть по ролям диалог из читаемой на ночь книги, – присоединиться, присоседиться с краю к чужому триумфу. Вероятно, она не была красива в общепринятом смысле, и есть ли общепринятый смысл? Но на ней лежал отсвет – быть может, даже для нее незаметный, – который делал каждое ее слово, каждый поворот головы доказательством иной жизни, и желанием проникнуть в эту жизнь, прилепиться к ней и была на самом деле жажда обнимать, гладить, сливаться.

И всякий раз, как его одолевало сомнение в ее подлинности, он вспоминал ее манеру слушать – склонив голову, щурясь, – или привычку хмуриться, когда при ней заговаривали о деньгах, или позу во сне – всегда на животе, правая нога согнута в колене, руки обнимают подушку; или выгиб ступни, белой, тонкой, почти детской. Чем интимнее, голее, запретнее было воспоминание о ней, тем отчетливее в нем сквозила неразрывность ее души и оболочки: как мог бы он представить, что эту душу влили в иной сосуд? Если есть будущая жизнь и мы удостоимся в ней зримого воплощения, яснее выражающего нашу заветную суть, – все воскреснут другими, потому что у каждого в земном образе был зазор меж замыслом и результатом, а Таня будет все та же, потому что полнее воплотиться нельзя.

Моветон, о да, в ней действительно был, но он так же не резал глаз, как никого не смущает избыточное здоровье. У нее всегда можно было узнать последнюю новость о последней знаменитости. И все это не жажда признания и не погоня за новизной, а все та же ненасытимая жадность. Она всегда зябла. Может быть, попросту его собственный огонь был слаб, чтобы обогревать хрупкое, зябкое… но хрупкость обманчива. Она никогда ничем не болела, знать не знала, что такое хандра, и, может быть, впечатление дурновкусия возникало лишь потому, что существу столь полнокровному и жадному не пристала обманчивая бледность, что декадентские игры со смертью никак не сочетались с ее неутолимым, жадным весельем. Но почему бы жизни не поиграть со смертью, кошке – с мышью? Когда он был с ней, смерть казалась нормальным условием контракта: если бывает такая полнота счастья – почему бы, в конце концов, и не умереть когда-нибудь?

Ять знал, отчего именно теперь так ясно вспомнил Таню Поленову. Всему виной был вчерашний визит к Казарину, знакомство с Машей Ашхарумовой и боль, пробужденная им. Казарину-то пришлось хуже: если Ять к своей идее отказа пришел после, пережив всю полноту счастья и несчастья, – Казарин отказался заранее, из врожденного страха, и потому все его аккуратные, гладкие, совершенно как надо сделанные стихи всегда что-то обещали и опять обманывали. При всей его корректности и подчеркнутой холодности манер натура его была страстная, даже порочная, – отсюда же неизлечимое картежничество, способность играть несколько ночей кряду, иногда со значительными выигрышами, которые он тратил загадочно. Говорили, что были эксперименты с морфием – алкоголь не брал его совершенно, да и не то было у него самолюбие, чтобы экспериментировать с алкоголем, доступным всякому подмастерью. Тайная тяга за пределы, к угадываемой подлинности, жгла его изнутри и не находила выхода, и перейти последнюю грань он всякий раз страшился – потому, быть может, что знал за собой способность к безоглядному саморазрушению. Решившись раз, он погиб бы весь – и потому в стихах останавливался за шаг до единственно точного слова, а в собраниях предпочитал маску знающего, но не говорящего. Теперь панцирь его давал одну трещину за другой, и слова «Я совсем, совсем иначе теперь пишу!» обещали многое. И странное дело – Ять почти завидовал ему.

Однако пора было выбираться из-под груды наваленных на постели пальто, заново растапливать печь, приводить себя в порядок, отправляться к Мироходову и посещать Сенной, чтобы не являться в гости с пустыми руками. Ять давно уже спал одетым, снимая только носки – ноги не отдыхают, если спать в носках. Белья он тоже не стелил уже месяца два – какое белье, когда не разденешься. Печка выстыла, он выгреб золу и приступил к растопке. Дров положил немного: тепло требовалось часа на два, чтобы успеть дописать «Листки» – еженедельную рубрику, которую он вел у Мироходова на вольную тему. В последнее время все писали на вольную тему, потому что разобраться в реальности не было уже никакой возможности.

Он поднес зеленоватое пламя спички к кому старых газет – благо этого добра было всегда в избытке, – минут пять посидел у печки, глядя, как разгорается, протянув к ней ладони, потом встал и направился к столу. Бумаги у него хватало, самой отборной – Мироходов в прошлый раз подарил прекрасную пачку. Идея появилась у Ятя давно, но оформилась утром, и это было как-то связано со сном. «Памяти Гаршина», – написал он сверху и подчеркнул по обыкновению волнистой чертой. Попробовал ради шутки написать первую фразу по-новому, без ятей и еров: возникало досадное чувство незаконченности и почему-то бедности. Слово без ятя слепло, утрачивало нюанс, а без ера в конце глядело странно незащищенным, будто твердый знак в конце ограждал его от белого бумажного холода. Он усмехнулся и принялся писать как привык.

18

Обыкновенно, собираясь говорить о ком-либо из покойных наших писателей, мы ищем юбилейного повода. Считается, что обязанность журналиста – извещать читателя о новостях. Но признаемся себе, что никаких новостей давно нет – или что они вышли из сферы нашего понимания, – а потому поговорим об одном из рано погибших литераторов, которого современники считали сумасшедшим, а потомки то называли гением, то прочно забывали. Впрочем, если нужен юбилейный повод, то у Гаршина и точно юбилей: через два месяца исполнится ровно тридцать лет с того дня, как он в бреду прыгнул в лестничный пролет.

Но заговорить о нем мы решились не из-за грустного юбилея (до которого, бог весть, доживем ли еще). Нам вспомнилась одна из его сказок, из описанных им смертей – «Attalea Princeps», произведение, прославившее его после смерти, но при жизни вызвавшее даже некоторое затруднение при публикации. Недовольство выказала цензура – но не государственная, а либеральная, в основе своей много страшнейшая, ибо действует не от лица государства, а от имени самого Абсолюта. Крупный сатирик, от которого не ускользнуло, кажется, ничто в нашем прошлом и будущем, не желал помещать в своем журнале произведение столь пессимистическое, – пусть, мол, ваша пальма прошибет теплицу и увидит за ее пределами солнце… пусть замерзнет, пусть хотя бы и умрет, но хоть на миг вздохнет всею кроною! Однако тут уж мягкий и уступчивый Гаршин решительно отказался от переделок. Слава богу! Чего доброго, вместо истинно поэтического творения на свет явилась бы еще одна грубая аллегория, какими наводнялась наша печать и в гаршинские, и особенно в недавние времена (всем памятны бесчисленные гордые птицы, мерзкие змеи и даже, кажется, грибы, отважно пробивающие головами дорогу к свету сквозь косную почву).

Если читатель помнит, в гаршинской сказке не одно действующее лицо на фоне чахлых и трусливых оранжерейных растений, но два: пальма и травка. Травка эта не имеет никакого собственного значения и служит для придания естественного вида искусственным оранжерейным грядкам. Но именно она, слабая и забитая, с мелкими пухлыми листьями, сочувствует гордой пальме, которой надоел тепличный потолок и негаснущий бледный свет. Можно сказать, что пальма все и затеяла во имя травки – дабы она увидела наконец свободу; прочим обитателям оранжереи это совершенно не нужно.

В этой истории мне видится аналогия не с тогдашним радикальным движением, а скорее с участью всей нашей интеллигенции в последний век. Полагаю, если б я хоть полгода назад высказал мысль о том, что российская государственность была, в сущности, теплицей для нашей либеральной мысли, – та самая либеральная цензура, от которой бедствовал Гаршин, подняла бы в ответ привычный, хорошо срепетированный вой.

Пальме нельзя не расти, в этом ее предназначение. Теплице нельзя не ограничивать ее роста: не будь в ней так тесно – не было бы и так тепло, и пальма бы ниоткуда в ней не выросла. Травке нельзя не тянуться за пальмой, – но приписывать этой травке какую-либо собственную волю и тягу к свободе могли лишь очень недалекие люди, не чувствующие собственной истории. Даже неловко сегодня спорить с ними после того, как жизнь сама им все объяснила, – я не люблю брать сторону жизни.

Сегодня дыра пробита, в теплице сквозит, стены ее шатаются. Дивиться ли, что формы русской государственности, какими они сложились в общих чертах еще при Петре, не выдержали напора? Возможно, теплицу стоило реформировать десять, двадцать, сто лет назад – но кто же в самом деле думал, что какая-то пальма пробьет потолок, казавшийся незыблемым! Великое пророчество нашего национального гения, лишь недавно открывшееся нам в подлинном своем виде, сбывается на глазах – одно только слово следовало бы в нем заменить: «Оковы тяжкие падут, теплицы рухнут, и свобода вас примет радостно у входа…»

Что ж – приняла. Вокруг описанный Гаршиным хмурый пейзаж петербургского утра: снежок просеивается на улицы, словно сквозь сито, и пьяный мастеровой с гармоникой бредет, не помня – откуда, не зная – куда.

В Европе, на которую мы привыкли оглядываться, потому и не будет никогда ничего подобного, ее история потому и не знает бурных катаклизмов вот уже сто лет, со времени изгнания Наполеона, что демократия есть поистине безупречный механизм выращивания травки до уровня средней пальмы и принижения пальмы до роста крупной травки. Оттого лучшая европейская литература так напоминает в последнее время непомерно разросшуюся траву: но трава – всё трава, хотя бы она и вымахала выше человеческого роста. Поразительно чутье Европы, которая уловила опасность революции, идущую от нового, умного поколения, – и тотчас бросила это поколение в войну, откуда оно выйдет и выбитым, и огрубелым. Люди, три года проведшие в окопах, далеко не способны к тем открытиям, прозрениям и бунтам, что люди, тридцать лет воспитываемые в теплице.

Что ж, спросит иной читатель, установление нового строя обережет нас от грядущих катаклизмов? Ведь пальмы будут вырублены под корень – после краха теплицы они никому не нужны? Осмелюсь успокоить этих мрачных пророков: демократия, пожалуй, и впрямь уберегла бы нас от возникновения новых национальных гениев, которым для роста потребны праздность и неравенство. Но поскольку на воцарение демократии ничто в нынешней России не указывает, вся ее будущая история предстает нам таким же чередованием болезненно-бурных расцветов и нежданно-жданных катастроф: пусть расцветы будут потусклее – зато и катастрофы помельче.

Ничего удивительного, что новое государство (если о нем вообще позволительно говорить) начало с упрощений, а по сути, отмен – от Учредительного собрания до правил правописания. Обозначилась эта тенденция задолго до октябрьских событий – когда вместо утонченных, в Бердслеевом духе картин наши художники стали выставлять круги и квадраты. Иногда казалось, что иные наши пальмы и сами хотят уже стать травкой, чувствуя, что несколько занеслись в своем росте… да поздно.

А травка – что ж травка. Поживет еще и забудет пальму. Теплицу, конечно, восстановят, только будет она теперь попроще, поскудней. Никакого искусственного света – только дневной. Никакого круглосуточного обогрева – чтобы всякого рода Attalea Princeps не вымахивали выше среднего роста. В таком виде эта теплица может просуществовать еще многие десятилетия – единственное требование к нам, чтобы мы не вырастали выше положенного. Полагаю, в новых обстоятельствах, да еще с памятью о судьбе гордой соседки, нам нетрудно будет выполнить это условие. Но все теплицы и все пальмы кончают одинаково – вне зависимости от того, стоит ли теплица в Императорском ботаническом саду или делается собственностью восставшего народа».

Как и после сна, требовалось минут пять, чтобы прийти в обычное состояние, спокойно перечесть написанное, убрать повторы. Истина, казавшаяся новой и несомненной во время писания, выглядела теперь удручающей банальностью. Однако в целом он остался доволен – кое-какие случайные проговорки, когда пришлось отвлечься в сторону, обещали интересные варианты. Ять уложил листки в портфель и вышел из дому. Завтрака он себе давно не позволял.

19

Мироходов сидел все так же в своем крошечном, тесно заставленном кабинетике, в четвертом этаже высокого серого здания на Среднем проспекте, напротив давно закрытой пекарни, где, помнится, выпекали прелестные розанчики с разнообразными вареньями. Ять всегда улыбался, думая о «Нашем пути». В конце концов, не так много было на свете мест, где он не чувствовал себя чужаком.

«Наш путь» (бывшая «Воля народа», а еще до того «Наша речь») размещался в одной квартире, состоявшей из пяти комнат и просторной гостиной, где собирали сотрудников или угощали гостей по случаям юбилеев. Юбилей успели отпраздновать единожды – пятилетие в марте, – но отмечали тут и дни рождения любимых авторов, и попросту выпивали без повода, когда было настроение. В прихожей обычно сидел чрезвычайно представительный дядя Лева, открывавший посетителям и охранявший редакцию на случай погрома (однажды действительно пытались ворваться какие-то мелкие драчуны, после статьи самого Ятя против Пуришкевича, но дальше перебранки дело не пошло, расколотили только с улицы пару окон). Теперь многое изменилось. В ноябре пришлось поменять название (тогда единым махом позакрывали двадцать пять, кажется, газет, но все через неделю разрешили после переименования). Дяди Левы не было – уехал из Петрограда к родне в Харьков, где казалось ему сытнее, – и Мироходов сам открывал посетителям. Он жил в том же доме этажом выше, с женой и двумя дочерьми (одна на выданье, вторая развелась, вернулась к отцу и снабжала газету переводами). Ять любил и семью с ее безалаберным, но любовным бытом, и бородатого, бровастого, подвижного ее главу, умудрявшегося шестой год делать пристойную газету среди всеобщего визга и торгашества.

– Читали нового Арбузьева? – сразу спросил Мироходов, и приятно было уже то, что спрашивает он не о новом постановлении правительства, не об отсутствии электричества и не об урезании пайка. – Удивительно! Все, что он пишет, мне чуждо, и однако, сама искренность…

– Да, очень интересно, – с порога отозвался Ять. – Кто он такой – вы так и не узнали?

– Говорят, историк.

– Ну, нет, – Ять махнул рукой. – Не обманете. Я своего брата газетчика учую за версту. Ежели хотите, расскажу в деталях, что за человек. Есть вещи, которые всякий может написать, а тут голос так и слышишь. Я даже думал, не псевдоним ли, – но не пойму, с какой бы стати сильную вещь печатать под чужим именем. Гувер рядом с ним бледноват, а ведь Гувер серьезный малый.

– А что ж, в этом споре я за Гувера. Он дело говорит.

Публицист Гувер утверждал только самоочевидные вещи, соглашался с авторитетами и спорил исключительно с теми, кто не представлял для него опасности. Он и теперь стоял на позициях столь правоверных, что даже Ять, считавшийся консерватором, испытывал некоторую брезгливость при чтении гуверовских слюнобрызжущих инвектив. Будь воля Гувера, он вернул бы в Россию домострой, ввел полуустав и упразднил табак. Арбузьев наскакивал на него озорно и безжалостно, заносясь, впрочем, в противоположную крайность – у него получалось, что лучше большевики, чем охранители; Ять, как всегда, не соглашался с обоими, но арбузьевский молодой задор привлекал его. Только ради многомесячной полемики этих двоих стоило иногда покупать «Путь».

– Так разве в этом вопрос, Всеволод Ростиславович? – Ятю нравилось прокатывать во рту самое имя Мироходова, столь вызывающе русское и не подходящее, казалось бы, к его образу мыслей, но точно к нему прилаженное, ибо даже при малом росте он производил впечатление силы и укорененности в мире. – Разве вопрос в правоте? Нет сегодня никакой правоты, и завтра не будет. Я давеча про то и написал, что не осталось незамаранных, и те хороши, и эти, а стало быть, придут третьи. Теперь уж не о правоте речь, а о честности. И Арбузьев мне, как хотите, приятней: он подставляется, а Гувер кругом прав. Неувлекательно.

– Все бы вам увлекательности, а между тем гибель – вот она.

– Я правоты боюсь, Всеволод Ростиславович, – твердо проговорил Ять. – Правота всего страшней. Гувер знает, а Арбузьев сомневается. Потому-то Гувер и большевик побольше Арбузьева. Вот помяните мое слово, Арбузьеву скоро руки не будут подавать. Паче всего мы боимся не угодить своему брату либеральному интеллигенту. Воплощенной укоризною и все прочее.

– Вы свое-то принесли?

– Принес. – Ять расстегнул старый портфель, служивший ему талисманом, и извлек пять утренних листков.

– Что же это вам Гаршин вспомнился? – глянув на название, спросил Мироходов. – Свежих впечатлений нет?

– Это самые свежие, свежей некуда.

Почитать, однако, Мироходову не пришлось. У него была обаятельная манера не прятать статью в ящик и даже не отдавать в набор сразу (что было лестно, а все-таки немного неприятно); он всегда прочитывал приносимое, пусть бегло, мигом выделял эффектную фразу, иронически или одобрительно произнося ее вслух; он и теперь поправил очки и пробежал уже начало, когда в редакционную дверь сначала позвонили, а потом, не довольствуясь звонком, принялись колотить.

– Обыск? – тихо спросил Ять.

– Не извольте беспокоиться, не извольте, – прокряхтел Мироходов, с удивительной невозмутимостью выбираясь из-за стола. – Дело самое привычное, это меня закрывать пришли.

– Так ведь уже закрывали.

– Да много ли газет осталось в Питере? Закрывать-то надо кого-то, вот и прилетел, голубок, по второму кругу…

Прилетевший голубок оказался высоким и страшно худым мужчиной с журавлиными, вывернутыми в стороны ногами, с черной бородой и огненными глазами, над которыми угрюмо нависал козырек картуза, отдаленно напоминавшего английское армейское кепи. С ним явились двое матросов и третий – явно т е м н ы й, из самых настоящих, с желтым одутловатым лицом, замотанный в засаленное тряпье.

– Редактор «Нашего пути» Мироходов? – спросил голубок пронзительно-высоким голосом и гулко закашлялся. В кашле этом Ятю почувствовалось нечто картинное – привет, мол, из каземата.

– Точно так-с, – любезно сказал Мироходов, широко улыбаясь.

– Комиссар Минкин. От Единой комиссии по делам печати.

– Так я помню, помню! Вы же у меня в ноябре были! – еще любезнее расплылся Мироходов. – Я тогда требование ваше выполнил, все чин чином…

– Ваше направление не изменилось, – резко сказал Минкин. – Распоряжением Единой комиссии ваше издание закрывается.

– То есть как же оно может закрываться, голубчик?! – развел руками Мироходов. – Ему всего два месяца, и какое у нас направление? Мы, кроме афиш, и не печатаем ничего…

– Ваша газета не выражает точки зрения свободы! – крикнул Минкин, и матросы нахмурились. Темный все улыбался.

– Какая же у свободы может быть точка зрения? – поинтересовался Ять. – Я сотрудник газеты, так позвольте узнать, в каком духе…

– Я говорю с редактором! – взвизгнул комиссар. – Под прикрытием свободы вы протаскиваете угнетение. Свобода может быть одна – для победившего класса. Я опечатываю помещение.

– Голубчик, но у меня же мандат, – спокойно произнес Мироходов.

И визг Минкина, и спокойствие редактора словно входили в условия не вполне понятной Ятю, но им обоим давно ясной игры. Мироходов уверенно извлек сложенный вчетверо грязный листок, на котором было вкось, в начальственной манере, без ятей и еров начертано:

«Мандат. Настоящим удостыверяется, что газета “Наш путь” является провереной мною лично и может выходить в санкцыонированом мною порядке без чинения ей каких-либо препятствий со стороны других комиссий и подкомиссий. Председатель Петроградского комитета по делам культурной политики Грачев».

Минкин изучал этот документ долго и так сверлил глазами каждую букву, что Ять не удивился бы, увидев бумагу прожженной в нескольких местах. Поглощенный изучением листка, комиссар даже не сразу отогнал Ятя, заглянувшего ему через плечо.

– Я не знаю никаких Грачевых, и Грачев мне не указ, – произнес Минкин уже менее уверенно.

– Зато он вас очень хорошо знает, – улыбнулся Мироходов и извлек из жилетного кармана еще одну бумагу, не менее грязную и исписанную тем же почерком. Ее Ять из-за плеча читать не стал, опасаясь гневить комиссара.

– Если вам еще удается наладить связи с отдельными слабохарактерными товарищами, это не значит, что ваша газета неприкосновенна, – с ненавистью сказал Минкин, возвращая листки. – Я проверю, что за Грачев.

– Ради бога, – кивнул Мироходов, – чрезвычайно обяжете. Если будут сомнения, заходите, я всегда рад представителю победившего класса.

Минкин окинул его таким взглядом, что менее хладнокровный представитель побежденного класса на месте Мироходова растаял бы в воздухе – но редактор только скрестил руки на груди и стоял так, пока комиссар с матросами и темным, стуча сапогами, выходили на лестницу.

– А в самом деле, кто такой Грачев? – спросил Ять, когда грохот затих и хлопнула дверь внизу.

– А я почем знаю? – картинно удивился Мироходов. – Сегодня Грачев, завтра будет Лебедев… Я решил птичками подписываться, чтобы соблюсти систему.

– Дайте посмотреть, – попросил Ять.

На втором листке тем же твердым почерком было начертано: «т. Минкин! Прошу умерить революционную бдительность. Гр. Мироходов известен лично мне. У молодой республики достаточьно врагов, и вы лутше послужите ее делу, истребляя их а не борясь с сочуствующими. Пред. Петр. Ком. По дел. Культ. Грачев». Ниже красовалась печать, в которой Ять с изумлением узнал печатку, которую он сам подарил мироходовской младшей дочери на двенадцатилетие. Печатка изображала мышь, склонившуюся над книгой.

– Сами писали? – спросил он.

– Почему сам?! – искренне возмутился Мироходов. – Метранпаж писал! Где ж мне взять такую роспись? Это же росчерк повелителя миров!

– И верят?

– Да чему же тут не верить, голубчик! – воскликнул Мироходов. – Я ее специально грязными пальцами захватывал, чтобы был настоящий документ! Они всякой бумажке верят. Вы думаете, Минкину хочется мою газету закрывать? Не читал он мою газету! Он и помещение реквизировать не хочет: не видно разве – борец, фанатик! Ему нравится ходить и власть употреблять. Образ власти для него теперь – любой текст, написанный на бумаге. А уж когда бумага адресована лично ему… воля ваша, устоять невозможно! Он ведь послезавтра опять придет.