Полная версия:

Бурутин Константин Фёдорович. Из жизни семьи Бурутиных

Биография К.Ф. Бурутина

А. Г. Бурутин

Жизнь Ваша продолжается в нас. Слава Ваша вечна, как жизнь.

Бурутин Константин Фёдорович

1879 – 1965

Коротко от автора-составителя в качестве предисловия

Семейную традицию, семейные идеалы, я понимаю, как осознание принадлежности к своим родовым корням. Чем дальше, глубже в прошлое можешь проследить эти корни, тем сильнее традиция, крепче идеалы.

Главная заслуга в обнаружении семейных корней наших предков на глубине XVIII века принадлежит моему отцу, Бурутину Герману Александровичу. Завершив военную службу в апреле 1992 года в возрасте 64 лет, он много из оставленного ему судьбой времени посвятил поиску документов и других свидетельств о жизни прежних поколений Бурутиных. Проехал по городам и селам Центральной России, среди которых – Воронеж, Ярославль, Липецк, Рыбинск, Усмань, Тербуны, поработал в местных администрациях, краеведческих музеях и военкоматах. Собрал много исторических документов, которые пополнили семейный архив фотографий, писем и дневников, в основном оставшихся от его деда, Бурутина Константина Федоровича, и его родителей, Александра Константиновича и Елены Алексеевны.

Надо заметить, что многие из Бурутиных пытались сохранить памятные документы и фотографии, которые они для себя считали важными, а для своих потомков – интересными. Некоторые из Бурутиных уже в солидном возрасте (как правило, ближе к 80 годам) приходили к необходимости переложить свои воспоминания на бумагу. Так, Константин Федорович в 80-летнем возрасте мелким убористым почерком записал «Историю моей жизни», которая уложилась в три страницы. Он нигде прямо не обращается к своим потомкам, но для кого, как не для нас бережно сохранил фотографии начала ХХ века, мандат делегата 2-го Всероссийского Съезда Советов солдатских и крестьянских депутатов (1924 г.), протоколы заседаний Воронежского губернского исполнительного комитета (Губисполкома), на которых он выступал будучи командующим Частями особого назначения (1923 г.), акты заготовки Усманским Райпромкомбинатом в 1942 году для нужд Действующей армии мяса, шкур и молочных продуктов. Его старший сын, Александр Константинович, также в возрасте неполных 80 лет написал воспоминания о своем детстве, жизни и быте семьи на рубеже XIX-го и XX-го веков. Мой отец в том же возрасте записал воспоминания о своем детстве, эвакуации из Москвы в Куйбышев в годы ВОВ.

Особой гордостью отца стали успешные поиски в 1995-м году места захоронения его родного дяди, Виктора Константиновича Бурутина. Майор-танкист, он погиб 16 июля 1942 года в возрасте 35 лет в бою у деревни Красная Поляна на земле современного Тербунского района Липецкой области. Жениться успел, а оставить после себя детей – нет. К счастью, в военных архивах сохранилась автобиография, написанная им собственноручно. По горькой иронии судьбы, Виктор Константинович погиб недалеко от родительского дома в Усмани. Его родителям, Константину Федоровичу и Елизавете Германовне, не хватило остатка жизни (больше 30 лет), чтобы узнать точное место гибели они не смогли побывать на месте его захоронения.

Теперь непосредственно о происхождении семьи Бурутиных. Слово Бурутину Г.А.

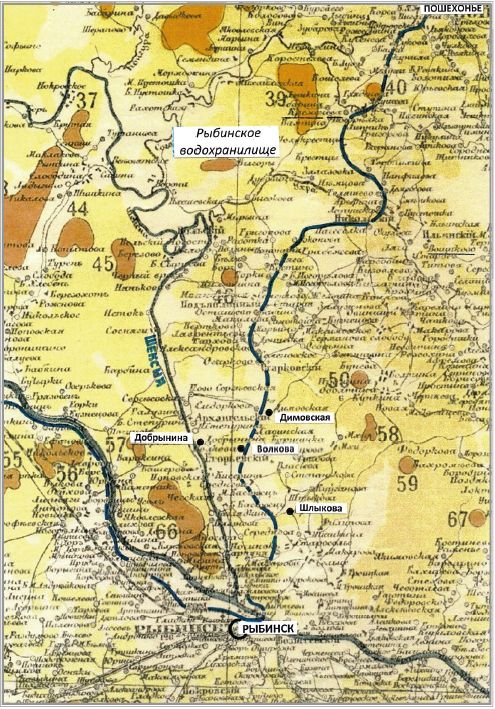

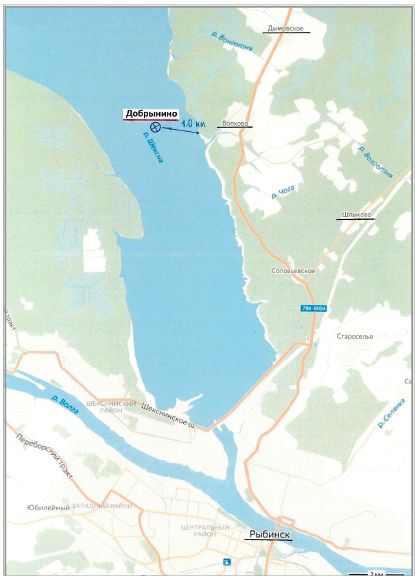

«Фамилия Бурутины, как и сама одноименная большая семья, происходит с Верхней Волги, а точнее из деревни Добрынино Георгиевской (Егорьевской) волости Рыбинского уезда Ярославской губернии, которая многие годы (до ее поглощения водохранилищем) стояла на левом берегу реки Шексны в 12 км выше города Рыбинска. В архивных источниках, начиная с 1760-1770 годов (то есть с середины XVIII века), имеются документальные сведения о восьми (теперь уже – девяти, авт.) ушедших в мир иной поколениях нашей семьи. Это позволяет утверждать, что родовые корни четырех (по состоянию на 1.01.2021 г. уже трех, авт.) ныне здравствующих поколений – одной из ветвей этой семьи – потомков Константина Федоровича Бурутина, находятся в вышеупомянутых исконно русских местах.

К сожалению, деревня Добрынино – малая родина Бурутиных -в середине XX века вместе с другими деревнями и селами северо-восточной части Рыбинского и почти всего Мологского районов Ярославской области после сооружения плотины ГЭС оказалась на дне огромного водохранилища. Как известно, Советское правительство в конце 1930-х – начале 1940-х годов на месте Молого-Шекснинской низменности реализовало план строительства водохранилища, которому предполагалось стать самым большим по площади искусственным озером в мире. Для этого пришлось переселить на новые места 130 000 человек – жителей 663 небольших селений и города Мологи, в их числе наших дальних родственников.

Зная местность, откуда был родом Константин Федорович Бурутин, и деревню, в которой вплоть до 40-х годов ХХ века постоянно проживала его родня, не трудно было установить и церковный приход крестьян – жителей этой деревни. Это церковный приход села Вонга (село получило название от речки, которая через него протекает -Вонготня, авт.), впоследствии села Архангельское на Вонге (церковь Святого Архистратига Архангела Михаила).

Известно, что вплоть до конца XIX века именно Русская Православная церковь осуществляла регистрацию и совершала большинство актов гражданского состояния граждан Российской Империи как своих прихожан. Все это отражалось в «Исповедальных ведомостях», «Исповедальных расписаниях» и в других внутрицерковных документах. Позднее в России наладился государственный административный учет, данные которого отражались в «Ревизских сказках» и «Метрических книгах записи родившихся, браками сочетавшихся и умерших».

После того как Советская власть в начале 30-х годов прошлого века закрыла в селе Архангельском храм Св. Архангела Михаила все его церковные документы были конфискованы и определены на хранение частично в Рыбинский районный, а, в основном, в Ярославский областной архивы.

Вот там и удалось познакомиться с некоторыми из них.

В одной из исповедальных ведомостей (росписи) церкви Св. Архангела Михаила по деревне Добрынино за 1892 год встретилась запись о семье Федора Тихоновича и Пелагеи Ивановны Бурутиных с перечислением их детей (пяти сыновей и двух дочерей): Ивана, на тот период в возрасте 29 лет, Владимира – 18 лет, Михаила – 17 лет, Константина -13 лет, Александра – 9 лет, Олимпиады 11 лет и Анастасии – 1 год. Эта запись является первым обнаруженным упоминанием о Константине Федоровиче Бурутине, 1879 года рождения, будущего отца Виктора и Александра, деда Германа, Юрия, Валентина и Людмилы Бурутиных и нашего прямого предка.

Кроме этой семьи, в тот период в деревне проживало еще одиннадцать семей, четыре из которых также носили фамилию Бурутины.

Изучая по фамилии «Бурутин» другие церковные документы более ранних исторических периодов, удалось установить, когда жили и кем были родители Федора Тихоновича, а затем и их родители. И так далее «в глубину веков» вплоть до второй половины XVIII века. Всего было обнаружено еще пять более ранних поколений Бурутиных.

Рис. 1. Деревня Добрынино на карте Рыбинского уезда Ярославской губернии (1877 г.)

Самое первое упоминание фамилии Бурутин относится к записям середины XVIII века. В частности, в записях 1770 года упоминается некий крестьянин Трофим Павлов (Бурута), имеющий жену Степаниду Афанасьевну и троих сыновей: Василия-старшого, Василия-меньшо-го и Венидикта. В записях 1775 года этот же крестьянин был назван «Трофимом Павловичем Бурутиным, умершим три года назад». Его вдова и сыновья в этом и последующих документах стали именоваться «Бурутины».

Известно, что почти до конца XVIII-го века крепостные крестьяне сельских поселений Верхнего Поволжья не имели собственных фамилий. В роли фамилии для каждого местного мужчины-простолюдина до этого времени выступало либо его отчество, указывающее на принадлежность к родному отцу, либо прозвище, указывающее на внешние особенности или яркие черты характера. Кроме того, крестьянам обязательно присваивалась фамилия и делалась соответствующая запись в персональных документах в случае получения ими разрешения на переезд в город на заработки.

Деревня Добрынино (ранее Добрынина) образовалась на берегу реки Шексны на месте хутора, который в начале KVIII века так и назывался – «Хутор Добрыни», очевидно, по имени его основателя. В нем, по переписи 1750-х годов, проживала сначала одна семья, которая с 1775 года стала носить фамилию Бурутины.

К 1800 году таких семей было уже три, видимо, и следующие поколения Бурутиных стали здесь строить жилье, создавать свои семьи, обзаводиться хозяйством. Затем в деревне продолжился рост числа семей Бурутиных, но стали появляться и семьи с другими фамилиями: Веденеевы, Бенидиктовы (вероятно по имени одного из сыновей Трофима и Степаниды Бурутиных – Венидикта) и другие.

Фамилия Бурутины – редкая, почти штучная, как сейчас говорят, раритетная или эксклюзивная. По мнению этимологов, она принадлежит к древнему типу исконно русских православных фамилий района Верхней Волги, берущего начало от мирского прозвища или второго имени одного из родоначальников. Таким родоначальником (первым носителем фамилии, основателем семейства и всей бурутинской династии), как показали исследования, проведенные Г.А. Бурутиным, мог быть Трофим Павлов, впоследствии – Трофим Павлович Бурутин, живший в деревне Добрынине в 1690 – 1770 годах. Можно предположить, что отец Трофима – Павел – официально именовался Павлом Добрыниным, так как вполне мог быть сыном Добрыни – основателя одноименного хутора, в котором стала проживать его семья, а затем и семьи его потомков. Но это, честно признаться, пока ничем не подтверждено, т.е. из сферы наших предположений.

Рис. 2. Место деревни Добрынино на дне Рыбинского водохранилища

Деревня Добрынина, возникшая на месте разросшегося хутора, по административному устройству входила в Степуринское сельское общество Георгиевской волости Пошехонского уезда Ростовской епархии. К моменту изменения названия деревни с Добрынина на Добрынино она входила в состав Степуринского сельского общества Георгиевской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии. Именно отсюда растет генеалогическое древо рода Бурутиных, насчитывающее к началу XXI века (за почти три столетия) уже двенадцать поколений». А жизнь продолжается: не за горами следующее поколение – тринадцатое.

Пользуясь правом автора-составителя, хочу добавить. Мне нравится вариант происхождения фамилии Бурутин от прозвища его основателя. К примеру, задаешься вопросом, как Трофим Павлов стал Бурутиным. Других версий, кроме производного от его возможного прозвища, на ум не приходит. Таким прозвищем могло быть «Бурута» – по-старорусски «бурый» или задиристый. Почему нет? Среди ныне здравствующих известных мне Бурутиных таких немало! Может, им передались гены Трофима Павловича?

Все члены нашей семьи почти до конца XIX жили оседло в вышеупомянутой деревне и являлись крепостными крестьянами не самых богатых помещиков-дворян, постоянно проживавших в Петербурге. Известно, что в какой-то период деревня Добрынино и все проживавшие в ней крестьяне принадлежали, как церковные крепостные, православному мужскому монастырю Юга (Югская Дорофеевская пустынь). Позднее они перешли в собственность семьи помещиков Вяземских. Последним из этих помещиков-собственников был князь Владимир Васильевич Вяземский, штабс-ротмистр Русской Императорской армии (штабс-ротмистр в кавалерии соответствовал чину штабс-капитана в пехоте, авт.).

ИЗ ИСТОРИИ:

Для одной из самых известных в России династий князей Вяземских ярославские земли не были основными. По родовым записям, Вяземские ведут свою историю от так называемых «Смоленских Рюриковичей». А в Московское государство они попали в конце XV века в результате присоединения Вязьмы. Однако социальный статус Вяземских никогда не был высоким. Шанс улучшить свое положение они получили во время опричнины, когда князь Афанасий Иванович Долгий стал оружничим Ивана Грозного и одним из наиболее известных опричников. Возможность эта не была реализована, и в последующие столетия Вяземские сохраняли статус «второстепенных» служилых князей. Князья Вяземские были наделены поместьями в Ярославском и других уездах после выезда на службу в Москву в качестве возмещения за прежние владения в Вязьме и землях, оставшихся по итогам войн конца XV – начала XVI веков за Литвой. Поместья в Ярославском, Романовском, Костромском уездах они сохраняли многие десятилетия и успели породниться с «коренными» местными вотчинниками князьями Жировыми-Засекиными. Единственная небольшая вотчина в Ярославском уезде была дарована князю Микифору Федоровичу Вяземскому Саввой Култашевым в приданое «за своячницею».

Нет ничего удивительного в том, что «наш князь» был офицером. Обычаю дворян было свойственно признание приоритета военной службы над гражданской: от 80 до 90 процентов «древних» дворян начинали свою карьеру в армии. В этой среде потомственных дворян военная служба всегда оставалась основным источником получения классного чина.

Князья и дворяне Вяземские в целом оставили большой след в истории страны: среди них были опричники и воеводы, стольники и губернаторы, чиновники и литераторы. Был один декабрист, участник восстания на Сенатской площади Санкт-Петербурга в 1825 году.

К сожалению, о «нашем князе» Владимире Васильевиче известно крайне мало. В Рыбинске есть улица Вяземского, но не того, кто нас интересует, а Ореста Петровича, известного гидростроителя, чьими стараниями были построены Рыбинская и Угличская ГЭС. Похоже, «наш» принадлежал к одной из тех ветвей рода Вяземских, которая к княжескому титулу не добавила ни богатства, ни связей при дворе, ни сколько-нибудь видного положения. Известно, что он был офицером кавалерии (видимо, стал им без особых хлопот), постоянно проживал в Санкт-Петербурге на Галерной улице в доме 20 («Дом Уткина), в квартире 22. На Ярославщину он приезжал крайне редко, даже усадьбы после себя не оставил. От крестьян прятался, судился с ними через нанятых адвокатов и доверенных губернских секретарей.

Где, когда и как князь В.В. Вяземский окончил свой земной путь – тоже неизвестно. В эмиграции он не появился, возможно, где-то сгинул в вихре двух русских революций.

Герман Александрович закончил Справку об истории семьи словами отца Павла, одного из священников прихода Вонга. Тот утверждал, что ушедшие в небытие предки – это ангелы-хранители их ныне живущих потомков. Призывал своих прихожан не терять духовной связи с ними. «Надо помнить, что, только благодаря им, мы живем на этом свете и можем радоваться всему, что дает нам земная жизнь».

После смерти моего отца весь собранный им богатый семейный архив оказался в моем распоряжении. Даже простое, поверхностное ознакомление с ним поражает: какие яркие личности, какие сложные судьбы! А какие люди их окружали! В первую очередь их жены, кто шел с ними по жизни, делил и радости, и горести. Через них читается тяжелая и порой драматичная история страны. В общем, родилась идея все это богатство как-то систематизировать и по возможности опубликовать. Положить начало серии книг под общим заголовком «Из жизни семьи Бурутиных».

Настоящая книга первая. Она посвящена Бурутину Константину Федоровичу, о жизни и делах которого 100-летней давности в семейном архиве сохранилось на удивление много документов. Способствовали этому его яркая и сложная биография, достижения технического прогресса, в первую очередь, появление фотографии. На судьбе Константина Федоровича последовательно отразились Русско-Японская и Первая мировая войны, Февральская и Октябрьская революции 1917 года, последовавшие за ними Гражданская война и распад Российской Империи, сложное, даже мучительное построение социализма в России и СССР, Великая Отечественная война и массовые репрессии сталинского режима.

Немалую роль в сохранении памяти о нашем славном предке сыграли как Русская Православная церковь, о чем уже говорилось, так и его многолетняя воинская служба, сначала в Русской Императорской, а затем в Красной Армии. Как издавна повелось, армейская жизнь всегда сопровождалась повышенным контролем за личным составом, оформлением различных служебных характеристик, аттестаций, представлений к назначению на вышестоящие должности и т.д.

Книгу задумывалось выпустить еще в 2019 году накануне 140-й годовщины со дня рождения Константина Федоровича Бурутина. Однако потребовалось еще больше года, чтобы внести в ее первоначальные наброски важные уточнения, основанные на материалах, которые удалось разыскать в Российском государственном военно-историческом архиве и Рыбинском филиале Государственного архива Ярославской области моему старшему сыну Бурутину Александру Александровичу. За этот труд я ему очень благодарен. Знаю, что он взялся за непростой труд собрать и обобщить архивный материал по истории семьи. Желаю в этом благородном деле ему успеха.

Много интересной информации удалось почерпнуть из советских газет 1922 – 1950-х годов, которые до сих пор в хорошем состоянии хранятся в Российской государственной библиотеке и государственном архиве Ярославской области. В первую очередь, это «Воронежская коммуна» (кому захочется самому почитать газету – ее код XX 355/4 О, авт.), а также усманская районная газета «Путь Ленина» (код XVII 58/98 Р, авт.). Правда, чтение этих газет особенно за 1927 и 1937 годы напоминало поиск скелетов в шкафу. Но, что есть, то есть. Из песни слов не выкинешь.

Книга адресована современным и будущим поколениям Бурутиных. Но, конечно, не только Бурутиным «по паспорту», а и всем Бурутиным «по крови», как самим Бурутиным, так и тем из них, кто сегодня уже носит или в будущем будет носить другую фамилию, но в их жилах бурутинская кровь сохранит генетическую память о многих поколениях Бурутиных.

Бурутин А.Г, 2021 г.

В метрической книге Михайло-Архангельской церкви села Архангельское на Вонге (Вонга), которое во второй половине XIX века находилось в Рыбинском уезде Ярославской губернии, есть запись о том, что «у крестьянина деревни Добрынина Степуринского сельского общества Георгиевской волости Федора Тихоновича Бурутина и его законной супруги Пелагеи Ивановны, оба православного вероисповедания, родился 2 сентября 1879 года сын, которого при крещении 21 сентября этого же года назвали Константином. Крестными выступали: той же деревни мещанин Иван Алексеевич Бурутин (очевидно, двоюродный брат Федора Тихоновича, родившийся в 1859 году) и его крестьянская жена Степанида Васильевна».

Подобные записи о родившихся, венчающихся и умерших членах семьи Бурутиных в книгах этой церкви, сегодня находящихся в Рыбинском филиале Государственного архива Ярославской области, можно найти вплоть до 1921 года, то есть до того времени, когда церковь была отделена от государства в рамках общей антирелигиозной кампании, проводимой в стране Советов.

В 1960 году в «Истории моей жизни» о своем детстве Константин Федорович напишет предельно скупо: «Родился в 1879 году 2-го сентября в деревне Добрынино Рыбинского уезда Ярославской губернии. Родители занимались крестьянством. Отец на лето уезжал в Питер, работал маляром. Жили бедно. Только когда старший брат устроился в Питере во служение по торговле и стал помогать родителям, тогда отец построился, и мы стали жить лучше».

Справочно: до 18 августа 1914 года официальным названием Северной столицы Российской империи было Санкт-Петербург, до 26 января 1924 года – Петроград, до 6 сентября 1991 года – Ленинград.

К.Ф. Бурутин продолжает: «Я в 1887 году поступил в Вонговское начальное народное училище (школу), а в 1891 году окончил его, получив свидетельство, похвальный лист и евангелие. Я учился хорошо, и учитель хотел, чтобы меня учили дальше. То есть надо было поступать в городское училище. Но родители не имели средств, чтобы меня содержать в городе. В том же 1891 году меня отправили в Питер и отдали в мальчики на четыре года в торговлю. Трудно было в то время: открывали магазин в 8 утра, и до 10 часов вечера приходилось таскать корзины с товаром».

Можно добавить, что товар был не из легких – магазин специализировался на продаже керосиновых ламп (подвесных и настольных).

Справочно: В те времена «работа мальчиком» означала тяжелый и неквалифицированный труд по принципу подай-поднеси за питание и ночлег. В благоприятной перспективе можно было стать помощником продавца. Применительно к трактиру «работа мальчиком» была подробно описана Гиляровским В.А. («Москва и москвичи», 1926 г.)

Фото 3. Взрослые дети Федора Тихоновича и Пелагеи Ивановны Бурутиных. Сидят слева направо: Михаил (25 лет), Александр (16 лет), Иван (27 лет), Владимир (26 лет). Стоит Константин (21 год). На фото присутствуют жены двух старших братьев. Санкт-Петербург, 2 мая 1900 г.

Более подробно о жизни и быте семьи Бурутиных на рубеже XIX-XX веков записано в воспоминаниях Александра Константиновича Бурутина, старшего сына Константина Федоровича. Основываясь на этих воспоминаниях, сегодня можно утверждать о том, что крестьянское хозяйство Бурутиных к началу XX века стало довольно крепким. Александр Константинович вспоминал, что в хозяйстве его деда Федора Тихоновича в Добрынино к тому времени появились и пашня, и домашний скот, и крепкий просторный дом. Достаточно внимательно посмотреть на фотографию пятерых сыновей Федора и Пелагеи Бурутиных (Ивана, Владимира, Михаила, Константина и Александра), сделанную 2 мая 1890 года в Петербурге. Все одеты добротно: в костюмах с бабочками, часами и цепочками. А старший Иван еще и с тростью – важный аксессуар солидности и самодостаточности. Все получили образование минимум в четырехклассной сельской школе, худо-бедно устроились в «столице на Неве».

На снимке отсутствуют две дочери четы Бурутиных – Олимпиада (19 лет) и Анастасия (9 лет), которые в это время проживали с родителями в родной деревне Добрынино.

К 21 году Константин уже стал служить приказчиком, т.е. торговым служащим и помощником хозяина или управляющего. Работа у него спорилась. По воспоминаниям, покупателям было приятно общаться с обходительным, шустрым и внешне привлекательным приказчиком.

24 октября 1900 года 21-летнего Константина Рыбинское уездное по воинской повинности присутствие (военное учреждение, ведавшее делами призыва на военную службу и воинской повинности) «приняло на службу на казенное содержание» в армию по жребию.

Справочно: Всеобщая воинская обязанность была введена в Российской империи 1 января 1874 года Манифестом императора Александра II взамен существовавшего со времен императора Петра I комплектования армии методом рекрутского набора. С этого момента служить в армии были обязаны все подданные Российской империи мужского пола и всех сословий.

Но молодых людей призывного возраста в стране было больше, чем требовалось. Армия нуждалась приблизительно в трети молодых людей, достигавших призывного возраста (20 лет). Поэтому от службы освобождались полностью определенные категории граждан. Ряду категорий предоставлялись отсрочки от призыва или полное освобождение от военной службы. А из числа граждан, у которых не было прав на отсрочки или освобождение от военной службы, служить шли лишь те, кому выпал жребий (или «жеребий» как это писалось в Уставе).

Все призывники, не имевшие льгот и отсрочки, были повинны явиться на призывной участок и подвергнуться жеребьевке. В ящик клали жребии – пронумерованные и сложенные полоски картона, каждый призывник вытаскивал свой номер. После окончания жеребьевки призывников подвергали медицинскому освидетельствованию. Если квота заполнялась, оставшиеся обладатели жребия уже не подвергались освидетельствованию, а просто зачислялись в запас, что навсегда освобождало их от дальнейшего призыва.

Константину Бурутину выпал жребий служить.

Новобранец Константин Бурутин на военную службу был направлен в Виленский военный округ в 13-ю роту 178-го пехотного Венденского полка 45-й пехотной дивизии. Полк дислоцировался в Курляндии в городе Либава (совр. Лиепая, Республика Латвия). А командиром роты был капитан Цукар, по воспоминаниям Константина Федоровича -хороший офицер, немец.

Как парня грамотного, физически здорового и, главное, смышленого, Константина практически сразу командировали в Рижский учебный унтер-офицерский батальон в 4-ю роту «для прохождения курса». Непосредственные начальники: командир роты капитан Гусев, младший офицер штабс-капитан Павленко и командир батальона полковник Александров – также, по мнению новобранца, оказались «хорошими».