Полная версия:

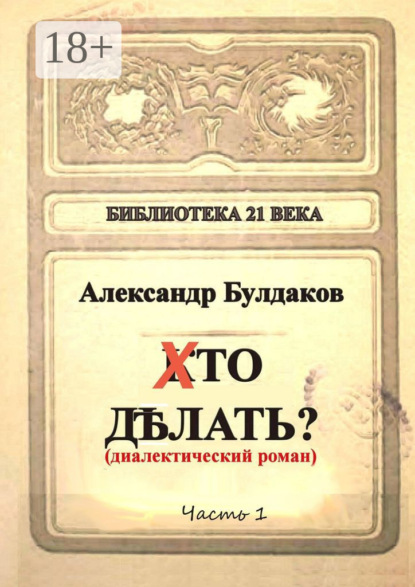

Хто делать? Диалектический роман

Третья пятилетка – подготовка к войне.

Кадровая чистка в РККА.

В пик репрессий, с 1 мая 1937 года по 15 апреля 1938 года, из 3 арестованных заместителей наркома обороны ни один не имел академического образования, 2 из назначенных его имели. Из командующих войсками округов: арестовано 3 «академика», назначено – 8; заместители командующих округами: соответственно арестовано 4 с высшим военным образованием, назначено – 6; начальники штабов округов – арестованные не имели академического образования, 4 из 10 назначенных его имели; командиры корпусов – арестовано 12 с высшим военным образованием, назначено 19; начальники штабов корпусов – арестовано 14 «академиков», назначено 22. И так по всем должностям, за исключением командиров дивизий. 33 арестованных комдива имели академическое образование, а среди назначенных таких было только 27. В целом по высшему командному составу количество назначенных, имеющих высшее военное образование, превышает число арестованных с аналогичным образованием на 45%.

Таким образом, «репрессии» в РККА не снизили образовательный уровень затронутых ими категорий офицеров, они повлияли на уровень образования старших и средних офицеров, которые выдвигались на вышестоящие должности. Архивные данные свидетельствуют о том, что это были, как правило, наиболее высоко подготовленные командиры. http://militera.lib.ru/research/pyhalov_i/02.html

Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР (1938—1942) проходил в условиях, когда начиналась Великая Отечественная война. Ассигнования на оборону пришлось резко увеличить: в 1939 году они составляли четвёртую часть государственного бюджета, в 1940 – уже до одной трети, а в 1941 году – 43,4 процента.

Главное внимание уделялось теперь не количественным показателям, а качеству (опять проблема профессиональных кадров). Упор делался на увеличение выпуска легированных и высококачественных сталей, легких и цветных металлов, точного оборудования, машиностроения. В годы пятилетки принимались серьёзные меры по развитию химической промышленности и химизации народного хозяйства, внедрению комплексной механизации, и даже осуществлялись первые попытки автоматизации производства. За три года (до 1941 г.) объём производства вырос на 34%, что было близко к плановым показателям, хотя они и не были достигнуты.

Российская действительность 30-х годов прошлого века имела не только пафосную героику советского народа, но и злокачественные метастазы бюрократического революционного манагерства, в том числе в силовых аппаратах ВЧК и ОГПУ. Об этих симптомах очень подробно изложил в своей книге «Преданная революция. Что такое СССР и куда он идёт?» самый знаменитый оппонент товарища Сталина – товарищ Троцкий. Книга была впервые издана в Испании в 1937 году, незадолго до своей смерти. Эту книгу Льва Давидовича можно считать реквиемом, нет не по себе, а по СССР, за 50 лет до трагических событий нашего государства. Позволю в качестве доказательства привести цитату из этой объёмной работы:

«Представить советскую бюрократию в точных цифрах совершенно невозможно, притом по причинам двоякого порядка: во-первых, в стране, где государство – почти единственный хозяин, трудно сказать, где кончается административный аппарат; во-вторых, в интересующем нас вопросе советские статистики, экономисты и публицисты хранят, как уже сказано, особенно сосредоточенное молчание. Им подражают и «друзья». Отметим мимоходом, что на 1200 страницах своего компилятивного труда Веббы совершенно не остановились на советской бюрократии, как социальной категории. Не мудрено: ведь они писали, в сущности, под ее диктовку!

Центральный государственный аппарат насчитывая 1 ноября 1933 г., по официальным данным, около 55000 лиц руководящего персонала. Но в это число, которое за последние годы чрезвычайно возросло, не включены, с одной стороны, военно-морское ведомство и ГПУ, с другой – кооперативный центр и ряд так называемых общественных организаций, вроде Осоавиахима и пр. Каждая из республик имеет, кроме того, свой собственный правительственный аппарат. Параллельно с государственным, профессиональным, кооперативным и прочими генеральными штабами, отчасти переплетаясь с ними, высится могущественный штаб партии. Мы вряд ли преувеличим, если исчислим командующую верхушку СССР и республик в 400 тысяч душ. Возможно, что сейчас это число поднялось уже до полумиллиона. Это не просто чиновники, а так сказать «сановники», «вожди», правящая каста в собственном смысле слова, правда, иерархически разделенная, в свою очередь, очень важными горизонтальными перегородками.

Полумиллионную верхушку поддерживает тяжелая административная пирамида с широким и многогранным основанием. Исполнительные комитеты областных, городских и районных советов, вместе с параллельными органами партии, профессиональных союзов и комсомола, местными органами транспорта, командным составом армии, флота и агентурой ГПУ должны дать число, приближающееся к двум миллионам. Надо не забыть еще председателей советов 600000 сел и деревень!

Непосредственное управление промышленными предприятиями сосредоточено было в 1933 г. (более поздних данных нет) в руках 17000 директоров и заместителей. Весь административно-технический персонал заводов, фабрик и шахт, в том числе и низшие его звенья, до десятников включительно, составлял около 250000 душ (из них, правда, 54 тысячи специалистов без административных функций в собственном смысле слова). Сюда надо присоединить партийный и профессиональный аппараты на заводах, где управление ведется, как известно, по типу «треугольника». Цифра в полмиллиона для администрации промышленных предприятий общесоюзного значения не будет в настоящий момент преувеличенной. Надо прибавить еще управленческий персонал предприятий отдельных республик и местных советов.

В другом разрезе официальная статистика указывает для 1933 г. свыше 860 тысяч администраторов и специалистов всего советского хозяйства в целом; в том числе: в промышленности – свыше 480 тысяч, на транспорте – свыше 100 тысяч, в сельском хозяйстве – 93 тысячи, в торговле – 25 тысяч. Сюда вошли, правда, и специалисты без административной власти; но не вошли ни колхозы ни кооперация. И эти данные за последние два с половиной года также оставлены далеко позади.

На 250 тысяч колхозов, если считать только председателей и партийных организаторов, придется полмиллиона администраторов. На самом деле число их несравненно выше. Если прибавить совхозы и машинно-тракторные станции, то общее число командиров обобществленного земледелия далеко перевалит за миллион.

Государство имело в 1935 г. 113 тысяч торговых отделений; кооперация – 200 тысяч. Руководители тех и других являются, по существу, не торговыми служащими, а чиновниками государства и, сверх того, – монополистами. Даже советская печать время от времени жалуется на то, что «кооператоры перестали видеть в колхозниках своих избирателей». Как будто механизм кооперации может качественно отличаться от механизма профессиональных союзов, советов и самой партии!

Весь тот слой, который не занимается непосредственно производительным трудом, а управляет, приказывает, командует, милует и карает, – учителей и ученых мы оставляем в стороне, – должен быть исчислен в 5—6 миллионов душ. Эта суммарная цифра, как и вошедшие в ее состав слагаемые, ни в каком случае не претендует на точность: но она все же годится, как первое приближение. Она позволяет убедиться, что «генеральная линия» руководства – не бесплотный дух.

В разных этажах командующего слоя, следуя снизу вверх, прослойка коммунистов составляет от 20 до 90%. На всю массу бюрократии коммунисты, вместе с комсомольцами, образуют массив в 1,5—2 миллиона; сейчас, в виду непрерывных чисток, скорее даже меньше, чем больше. Это и есть костяк государственной власти. Те же коммунисты-администраторы образуют костяк партии и комсомола. Бывшая большевистская партия есть ныне не авангард пролетариата, а политическая организация бюрократии. Остальная масса членов партии и комсомола служит только для выделения из нее «актива», т.е. резерва для самопополнения бюрократии. Той же цели служит и беспартийный «актив».

Гипотетически можно принять, что к такому же, примерно, числу, какое мы приняли для бюрократии: пять-шесть миллионов душ, может быть меньше, приближается рабочая и колхозная аристократия: стахановцы, беспартийный актив, доверенные лица, родственники и свойственники. С семьями оба взаимопроникающие друг друга слоя составят до 20—25 миллионов. Мы сравнительно низко оцениваем численность семей по той причине, что в состав аппарата входят нередко и муж и жена, иногда также сын или дочь. К тому же женщинам правящего слоя гораздо легче ограничивать размеры своей семьи, чем работницам и, особенно, крестьянкам. Нынешняя кампания против абортов исходит от бюрократии, но не касается ее самой. 12%, может быть, 15% населения, – такова подлинная социальная база самодержавной верхушки».

Сейчас, как бы не успокаивали в детской телевизионной передаче «Спокойной ночи!», но в нашу страну, в очередной раз пришла беда. Это понимают все, и те, кто делает вид, что «всё нормально, ща рассосётся» Симптомы 30-х годов прошлого века налицо. Новых лекарств, кроме срочной «кадровой революции», НЕТ, но НЕТ и И. Сталина.

Не словоблудие неодушевлёнными непонятными заморскими экономическими терминами, что-то решает, а ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ «КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ» – люди.

«Плохо человеку, когда он один.Один даже олигарх самый важныйне поднимет пятивершковое бревно,не то, что построит дом пятиэтажный».Есть реальный показатель – процент (%) ошибок к объёму работы. Если три ошибки в сочинении на десяти листах, то это всё равно 5+, а если две ошибки в слове из трёх букв, то верный кол (1). По основным социально-экономическим показателям сталинского СССР, Сталину 5+ – и не одна экспертиза, кроме клоунско-рыночно-звездочётной, никакими цифрами этого не опровергнет.

Моё личное мнение: у руководителей государства должен быть один показатель – продолжительность жизни населения. Если за срок правления, хоть -0,00001%, никаких слов оправдания, кроме войны с оккупантами за Родину, быть не может.

Какие будут конструктивные предложения, товарищи??? Только бескровно, нас уже и так, «сминусовали» на 5 млн. человек

Как, говорится, не ошибается тот…

Глава 6

Он – начальник? Он – дурак!

И спросил меня начальник в первый раз: Я что, дурнее тебя?!

Ничего не ответил я, потупив свои глаза от его молниемётных свет-очей.

И спросил меня начальник во второй раз, увеличив громкость вопроса в два раза:

Я что, дурнее тебя?!

Ничего не ответил я, потупив свои глаза от его молниемётных свет-очей.

И заорал начальник в третий раз, выбрасывая изо рта куски огнетушительной пены:

Я что, дурнее тебя?!

Зря «почти» молчал – всё равно уволили. Ну, не умею я разваливать, что создано многолетним трудом другими людьми на благо общества и писать в угоду начальства жи-ши через «ы» рука не поднимается.

Тем, кто хоть раз, пытался отстоять своё мнение отличное от мнения начальника, это всё слышали и понимают – это вопрос нольначальника-камандыра.

Классная тёлка, крутой мужик – не профессия. Каждый суслик в поле – агроном?

Если сверчок – знай свой шесток.

Грустная констатация удручающих результатов деятельности руководящих бонз. Разрушен, неплохо задуманный СССР. Хотя, старшее поколение хорошо помнит основной принцип назначения кухарки (классной тёлки): зато предана партии. После развала СССР Б. Ельцин вместо партии тут же создал «свою команду» и упростил процедуру назначений на руководящие посты до принципа: зато свой. В итоге, если бы не некоторые советы «заокеанских друзей», которых подвела излишняя педантичность в реализации геополитических операций, неизвестно в какой стране мы сейчас бы находились. «Друзья» боялись возврата СССР, потому осторожничали и спешно вывозили беспрецедентно в человеческой истории богатые трофеи, в числе которых были профессионалы высочайшей квалификации, а нам оставили «команду». «Мелких» профессионалов превратили в управляемую массу западно-экономического потребительского вероисповедания. Технарей перековали на юристов и экономистов, а фарцовщиков согнали в наивное жадное стадо бизнесменов. Два вагона в виде зелёных казначейских билетов мейд ин юэсей, несколько тонн наркотиков и полтора десятка дешёвых сериалов стали радостной забавой страны и миражом установившегося благополучия. Чиновники игрались в зелёные бумажки с бизнесменами, силовые структуры свистели за часть выручки по понятиям в свистки правосудия, народ смотрел в телевизор, иногда загорал в Турции. Лепота.

Проклятые буржуины, которые с помощью российских плохишей выведали все самые страшные тайны мальчиша-кибальчиша, тем временем нарисовали новые планы и стали методично их реализовывать. Пришло похмелье – стало плохо.

– А давайте назло «прогнившему западу» подкуём блоху. Кто-нибудь знает, где Левша? – сказал Главный.

– Давайте, давайте …, – радостно закричали придворные начальники.

Кинулись искать. Россия большая, Левша – не иголка в сене.

Заводы закрыты, поля не паханы. По всей земле российской остались только чиновники и бизнесмены.

Что делать??? Кто виноват???

Ответить на первый вопрос некому – утрачена система профессиональной подготовки для системы производства. Утрачивается и базис производственной основы: для автомойки, шаурмятни или охраны бутика не нужны выпускники университетов с техническим образованием. Для экономики нужны «псевдоэкономисты», а не специалисты производства.

Ответить на второй вопрос некому, но кто-то робко шепчет «проклятые либералы». Кто такие либералы – никому непонятно, но отвечать кому-то придётся по любому. Самым главным ответчиком будет, как всегда основное население – народ, который выбирал неправильно неправильных начальников.

Действительно, каждому отдельно понятно, что любое правильное действие определяется уровнем профессионализма, лица принимающего решения и уровнем профессионализма реализующего решения. И так, по технологической цепочке от конструктора до упаковщика готовой продукции. С точки зрения простого здравого смысла, чем профессиональней человек, тем выше количество и качество исходного продукта. Человек тем профессиональней, чем выше его профессиональная образованность и опыт работы по профессии. В каждой производственной деятельности для каждого специалиста существуют необходимые психофизиологические качества. Подводник с клаустрофобией или лётчик с боязнью высоты – нонсенс. Основа оценки качеств проработана человечеством достаточно подробно. На эту злободневную тему в интернете огромное количество материалов, но рассматриваются в подавляющем большинстве рабочие профессии повышенного риска: водители, пилоты, спецназовцы, водолазы, космонавты, врачи и т. д. и т. п. Но практически, ничего подобного нет в области управления коллективами, начиная с бесчисленных контор «а ля рога и копыта» (в производственной сфере профессионализма чуть более на низовых участках) и заканчивая сферами муниципально-государственного управления. Существует толстая завеса дипломов с менеджерскими специальностями, но это малоэффективная образовательная система скорее создана для «маскировки» болезни общества, а не для профилактики и лечения. Почему люди, не имея, ни малейших психофизиологических и образовательных необходимых качеств, становятся во главе человеческих многотысячных сложных систем? Почему под их «чутким руководством» целые народы становятся заложниками абсурдных некомпетентных управленческих действий? Эта проблема из СССР снежным комом перекатилась в Российскую Федерацию (частный случай) и судя по фактическим результатам, приносит жертв несоизмеримо больше, чем в какой-либо другой производственной сфере деятельности: разваливаются государства, гибнут миллионы, шатается вся геополитическая система, финансово-экономическая сфера трещит по швам…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов