Полная версия:

История России XX век

"Должен с грустью и стыдом сознаться, что правительство до сих пор почти ничего не сделало для удовлетворения этого богатого, но запущенного края. А пора, давно пора!".

Строительство Транссиба имело гигантское значение для многих сфер жизни: во-первых, Сибирь и Дальний Восток, которые всегда были богаты различными природными ресурсами, к тому времени оставались почти полностью оторванными от Европейской части страны, во-вторых, это, как говорил Сергей Юльевич, «усилило бы престиж и влияние России не только в Китае, но и вообще на Дальнем Востоке». Возведение магистрали было поручено Комитету сибирской железной дороги, во главе с цесаревичем Николаем Александровичем. Между прочим, именно он первый нагрузил железную тачку землёй и отвёз её к насыпи под громкие и торжественные звуки оркестра. Так были заложены первые природные материалы в фундамент вокзала.

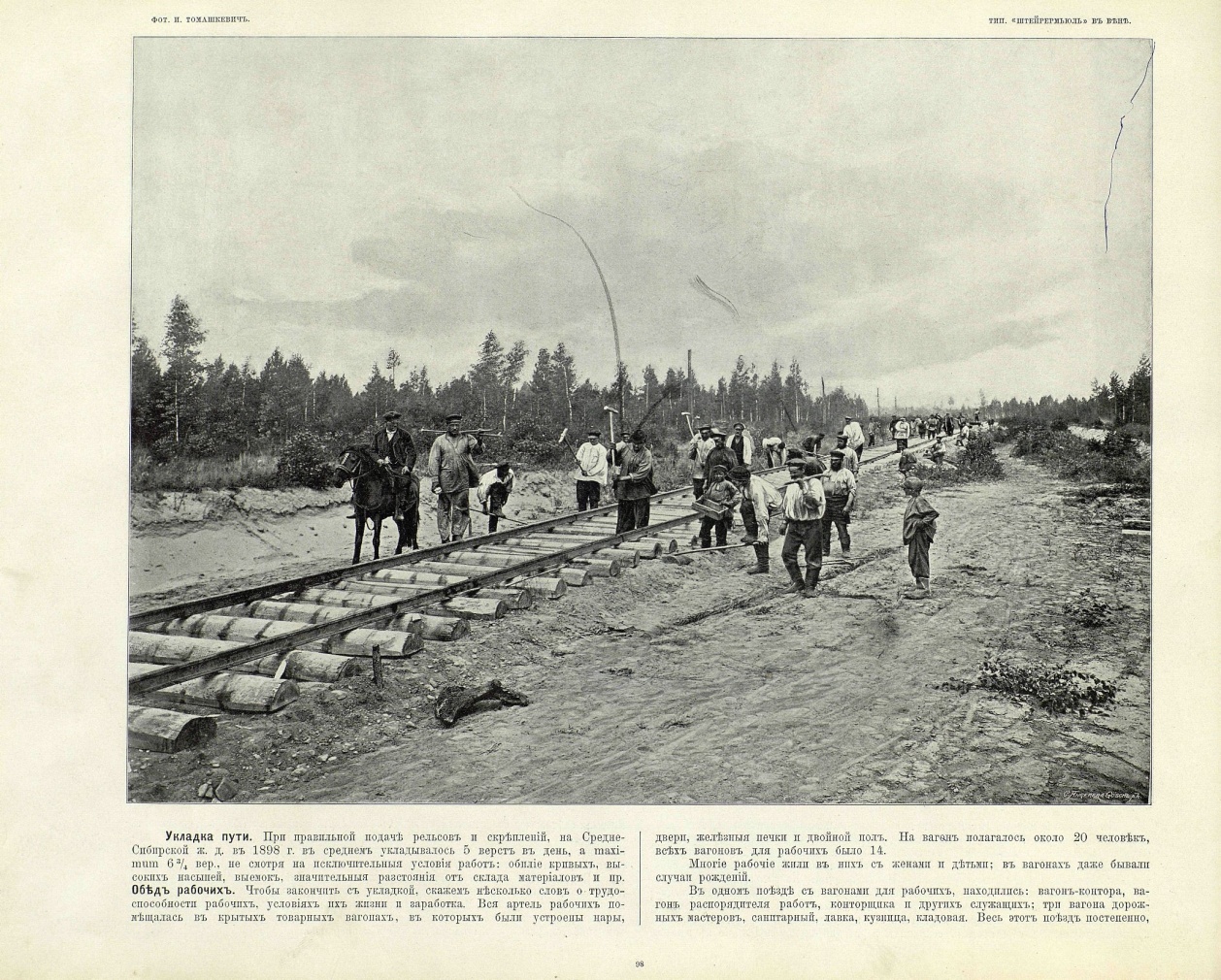

Укладка пути на Среднесибирской железной дороге в 1898 год

В общей сумме Россия потратила на возведение этого нововведения более одного миллиарда золотых рублей. Одно из величайших транспортных сооружений уже к 1908 году перевозило около 5 миллионов человек, а в 1910 году – 9,5 миллиона.

Строительство "Транссиба", как принято называть его в народе, дало огромный толчок для экономического развития в стране. Наша железная дорога и по сей день устойчиво держится во всех списках и топах на заслуженном первом месте.

Русско-японская война

Войну Российской Империи против Японии можно по праву назвать одним из самых трагичных эпизодов правления Николая II. Эта позорная война подорвала не только авторитет русской монархии, но и положение России в мире. Страна после этих событий очень ослабла и изменилась. Хотя многие историки и говорят, что Николай II пытался всячески предотвратить эту войну, такие заключения лично я бы отнесла скорее к разряду спорных. Несмотря на довольно хорошие условия труда и заработные платы, которые позволяли жить вполне неплохо, трудящиеся люди были недовольны своим положением под воздействием уже тогда идущей революционной пропаганды. Конечно, в стране и, правда, были проблемы (одна из таких – ужасный уровень медицины). В ответ на эти нерешённые моменты в социальной сфере, в обществе начинаются первые брожения: рабочие со всех губерний положили начало безобидным манифестациям и демонстрациям. К сожалению, Николай II, который был вообще далёк от политики, не желал мирно решать проблемы народа. Так, в 1903 году 23 июля произошёл расстрел рабочих в Киеве, вследствие которого погибло 4 человека и ещё 27 были ранены. Буквально через две недели события повторились в Екатеринбурге, где было ранено 48 человек и ещё 16 были расстреляны правительственными войсками. Такие, казалось бы, мелкие эпизоды, только помогали революционерам всё активнее вести подрывную деятельность против российской монархии.

Николай Романов для решения всех проблем, касающихся общества, решил прибегнуть к одному старому, интересному, но не всегда эффективному методу: маленькой победоносной войне. Это выражение в обиход ввёл в 1904 году министр внутренних дел Российской Империи Вячеслав Плеве. Он настойчиво говорил: «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война». Сам Плеве, к сожалению, эту революционную борьбу проиграл и даже не дожил до окончания русско-японской войны: в 1904 году, в один из летних дней, на Измайловском проспекте, рядом с Санкт-Петербургским вокзалом, в карету Плеве прилетела эсеровская бомба. Народные массы, до этого скорбевшие по другим жертвам террористов, в этот раз не жалели деятеля, так как тот людям не нравился и в народе был крайне непопулярен. До Плеве, кстати, те должности занимал министр Дмитрий Сипягин, которого убил киевский студент социалист; перед смертью, что интересно, Сипягин, как и позже Столыпин, сказал: «Я никогда никому никакого зла не хотел… Сообщите государю. Хочу видеть государя. Я верою и правдою служил государю. Скажите государю, что умираю за него. Желаю ему здравия. Желаю счастья Его Императорскому Величеству».

Анри Мейер. «В Китае. Пирог королей и императоров». Иллюстрация из воскресного приложения к журналу «Le Petit Journal» за 16 января 1898 год. С. 24. 1898 год.

Сергей Витте, который позже будет методами дипломатии спасать Россию в Портсмунте после той самой «победоносной войны», в мемуарах писал, что эта идея, безусловно, является для Руси «несчастнейшей из несчастнейших». Но если Плеве выступал просто лишь за «маленькую победоносную войну», то Александр Безобразов, статс-секретарь, был настроен крайне агрессивно по поводу внешней политики на Дальнем Востоке и был радикальным сторонником проникновения в Северо-Восточный Китай (Маньчжурию) и Корею. Именно его имя получила «безобразовая клика» – крупнопомещичья группировка, которая оказала огромное влияние на развитие отношений Российской Империи с Японией.

Об опасности дальневосточной политики говорил не только Витте, но и Ламздорф – дипломат и министр иностранных дел Российской Империи в 1900-1906 годах. Предсказания грамотных политиков сбылись, и по итогу расклад событий войны с Японией пошёл в крайне неудачное для России русло. Почти все тогдашние государственные деятели знали причины трудностей в ведении этой войны: во-первых, Япония во многих аспектах превосходила Российскую Империю (техническом, военном), во-вторых, перебрасывать и мобилизировать военную силу из центра к Японии крайне тяжело, когда Транссибирская магистраль была до конца ещё не завершена; в-третьих, Николай II, совершенно, не разбиравшийся в военном деле, избирал на фронт бездарных командиров, которые, пожалуй, никаким талантом и качествами не обладали (вспомнить даже того же Куропаткина, о военных ошибках которого мы поговорим позже). Тем более, в конце, получив поддержку Англии (договор 1902 года), США и Германии, которым также было крайне выгодно ослабление и неудачи России на международной арене, Япония уже могла смело идти против Империи в бой. У России из союзников не было никого: несмотря на то, что до этого страна заключила союз с Францией, никакой поддержки они во время войны нам не оказали. Японцы, помимо этого, тщательно и довольно давно готовились к военным действиям против России; русские, которые считали, что Японцы не решатся напасть, в свою очередь, импровизировали, нежели слаженно действовали. Этот фактор также можно назвать причиной поражения наших войск в этой войне.

Главная проблема, конечно, заключалась в том, что даже сам народ не видел никакого смысла в этой «кампании». Несмотря на это, русские солдаты даже при численном преимуществе японцев проявили огромное мужество, стойкость, патриотизм и самоотверженность во всех эпизодах этой войны. Пусть в бОльшей части сражений мы и не одержали победу, но зато в который раз русские воины показали свой боевой дух и самоотверженность.

Карта военных действий русско-японской войны (1904-1905 гг.)

Удивительно, но некоторые эпизоды русско-японского противостояния имеют схожесть с франко-прусской войной, произошедшей в 1870-х годах. И правда, ведь основная схожесть этих войн заключается именно в том, что они для той или иной страны обе имели роль «победоносной». Помимо этого совпадения, они напоминают друг друга и тем, что поводом к их началу стало одно простое письмо. Япония перед войной потребовала Россию остановить продвижение на Дальний восток. Страна восходящего солнца, угрожая Империи военными действиями, заранее предупредила Николая II о том, что последует серьёзное военное вмешательство в случае отказа со стороны государя. Российские дипломаты, идя на компромисс, отправили японцам в ответ мирную телеграмму. Только вот письмо не дошло до правителя Японии Мэйдзи вовремя: в Нагасаки послание российских министров были специально задержано местными чиновниками на пару дней. Тогда, Япония, не получив своевременного ответа на свой строгий ультиматум, нашла повод начать войну против России. Но зачем она нужна была Японии? Попробуем разобраться.

Дело в том, что стремление к укреплению и усилению позиций России в Восточной Азии стало одними из главных направлений политики российского Императора, что в свою очередь крайне возмутило Японию. Николай желал получить контроль над Китаем и Ляодунским полуостровом, ибо только в таком случае у России был бы незамерзающий порт в Тихом океане (Владивосток зимой замерзает и лишает Россию многих торговых путей). Так что можно сказать, что эта война была неизбежным событием.

Один из плакатов времён русско-японской войны

С 26-27 января 1904 года японские корабли без объявления войны атаковали основанный русскими Порт-Артур. 10 японский эсминцев своим внезапным и неожиданным появлением ввели русских воинов врасплох. В первые дни боёв были погублены 1 крейсер и лучшие броненосцы русской эскадры: «Цесаревич» и «Ретвизан». Многие легендарные воины русской армии погибли от рук японцев. 31 марта 1904 года, подорвавшись на мине, был затоплен броненосец «Петропавловск», на котором погиб великий военно-морской деятель Степан Осипович Макаров. Он являлся автором теории непотопляемости и изобретателем русской семафорной азбуки, минного транспорта.

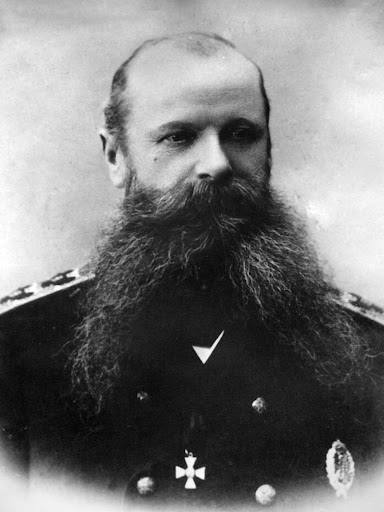

Степан Осипович Макаров (1849-1904 гг.)

В ночь на 28 января, в порту Чемульпо, были атакованы канонерка «Кореец» и легендарный крейсер «Варяг». Они отбивались от 6 японских крейсеров и 8 миноносцев, а после того, как надежды на победу уже не осталось, утопили свои судна, чтобы те не достались врагу. Через некоторое время на помощь бедным солдатам выдвинулось подкрепление балтийских сил. Правда, воины из Санкт-Петербурга, проделав огромный путь, прибыли только в мае.

В феврале 1905 года произошла самая кровопролитная битва русско-японской войны – знаменитое Мукденское сражение. Российские войска под руководством Куропаткина имели в составе около 300 тысяч человек и 1,4 тысяч орудий, а японцы под командованием генерала Ояма – больше 270 тысяч человек, около 1,1 орудий. В этом столкновении русская армия проиграла. По большей части, виной в поражении стали непоправимые ошибки командования. Военный деятель Деникин, о котором вы позже узнаете подробнее из моей книги, писал об этой битве: «Одни части пробивались с боем, сохраняя порядок, другие, расстроенные, дезориентированные, – сновали по полю взад и вперед, натыкаясь на огонь японцев. Отдельные люди, то собираясь в группы, то вновь разбегаясь, беспомощно искали выхода из мертвой петли. Наши разъезды служили для многих маяком… А всё поле, насколько видно было глазу, усеяно было мчавшимися в разных направлениях повозками обоза, лазаретными фургонами, лошадьми без всадников, брошенными ящиками и грудами развороченного валявшегося багажа, даже из обоза главнокомандующего… Первый раз за время войны я видел панику», – вспоминал он.

В одном только Мукденском сражении наши потери достигали почти 90 тысяч человек (353 офицера погибли, раненых – 10 генералов), многих людей японцы взяли в плен. Противник потерял 15 892 человек убитыми, 59 612 ранеными, 2 тысячи пленными. 14-15 мая 1905 года произошло одно из самых масштабных морских сражений за всю историю. Цусимское сражение оказалось для русских трагедией, так как силы были далеко не равны: Россия в своём составе имела лишь 25 основных боевых кораблей, а также 12 вспомогательных судов, в то время как Япония – 95 новых боевых судов. 2-я тихоокеанская эскадра в Цусимском проливе была разгромлена.

Не совсем, правда, понятно, зачем нужно было губить сотни тысяч русских солдат в этой глупой, совсем не маленькой и вовсе не победоносной войне. Мирные люди просто погибли ни за что: они не защищали свою страну и не захватывали нужные для государства территории. Этот эпизод отечественной истории, пожалуй, можно сравнить только лишь с Семилетней войной, которую мы закончили с таким же унижением.

Переговоры в Портсмуте (1905 года) – слева направо (в русской стороне с конца слева): Коростовец, Набоков, Витте, Розен, Плансон; с японской стороны (справа в ближней части стола) – Адати, Отиай, Комура, Такахира, Сато.

Закончиться для Российской Империи всё могло бы и намного хуже, если бы не мастер дипломатии Сергей Витте, который добился для нас относительно благоприятного итога войны в американском городе Портсмуте: Россия не выплачивала Японии контрибуции, сохраняла свой флот, обе страны обязывались вывести войска из Манчжурии, Российская Империя также признавала Корею сферой интересов Японии и отдавала противнику половину Сахалина (после чего Витте стали называть «графом полусахалинским»). Популярность министра финансов поднялась до небес и Николай II даже вручил Витте за эти переговоры графский титул.

Государственный деятель Владимир Коковцов в мемуарах так говорил про мир между Российской Империей и Японией:

«В тот же день, Витте был вызван в Петергоф, позвонив по возвращении ко мне по телефону, спросил не могу ли я придти к нему, и когда я пришел, – сказал мне, что Государь «заставил» его ехать в Америку. Он прибавил: «когда нужно чистить канавы, так посылают Витте, а когда предстоит работа почище или полегче, то всегда находятся другие охотники…Едва ли мы узнаем когда-либо истину о том, как состоялось это назначение. Как бы ни относиться к Витте, справедливость требует сказать, что он вышел с величайшею честью из трудного положения… Не стану говорить о том, что я знаю относительно подробностей заключения Портсмутского договора. «…» Советская власть, опустошая архивы Министерства Иностранных Дел и вынося наружу то, что она считает нужным в своих целях, почему то до сих пор не опубликовала ни одной депеши, ни одного письма относящегося ко времени переговоров в Портсмуте, которые выясняют то, какие инструкции получал Витте из Петербурга, что предлагал он и что ему отвечали и кому обязаны мы тем, что Россия так мало уступила Японии».

Первая русская революция

Народ в самом начале войны с Японией был полон патриотизма и стойкости духа. Сам Николай II считал, что победа в той самой войне против «слабого» и несерьёзного противника поможет поднять авторитет монарха, сплотить народ против единого врага, отвлечь людей от внутренних проблем. По итогу оказалось, что Япония превосходила Россию во многих аспектах и в конечном итоге победила, показав свою непоколебимость и серьёзность намерений. Позорный проигрыш почти во всех сражениях ещё больше расстроил граждан Империи, а престиж правителя угасал с каждым днём всё сильнее. В итоге, проигрыш в войне, не лучшие условия труда для рабочих, нерешённые аграрный (у большей части крестьян не было своей личной земли) и национальный (ущемление некоторых народов Империи, особенно это проявлялось в отношении евреев) вопросы вылились сначала в мелкие стачки, а после – первую русскую революцию, которая продлилась два года.

Ранее я уже упоминала о гибели Вячеслава Плеве от рук террористов в июле 1904 года. Так вот, вместо политика Плеве на должность министра внутренних дел назначили Петра Святополка-Мирского, который имел довольно обширную программу по реформированию Российской Империи. На первый взгляд, новый министр был человеком харизматичным: часто давал интервью журналистам, встречался с представителями либеральных организаций. Некоторые идеи, высказанные Пётром, конечно, нашли выражение и в мыслях Плеве, но прошлый министр по причине своей смерти не успел реализовать их на практике.

Возможно, те уступки для российских оппозиционеров, ставшие одними из главных намерений нового государственного деятеля, могли бы изменить ситуацию в России к лучшему. Святополк-Мирский открыто уговаривал Николая II в том, что новые преобразования, выдвинутые им, необходимо срочно внедрять в общество, иначе, как писал сам министр, «если не сделать либеральные реформы и не удовлетворить вполне естественных желаний всех, то перемены будут уже в виде революции». Эти тезисы, пожалуй, поддерживали и понимали все, кроме Императора, который говорил: «Отчего могли думать, что я буду либералом? Я терпеть не могу этого слова».

Политическая программа Святополка-Мирского, которая вызвала у населения того времени фурор, состояла из нескольких пунктов: во-первых, это расширение самоуправления, во-вторых, отмена цензуры на печать и веротерпимость, в-третьих, признание политическими преступниками только террористов, а не просто несогласных с политикой власти людей, в-четвёртых, введение в Государственный совет выборных представителей от населения и т.д. После окончания разработки своего проекта, министр принёс Николаю доклад и указ «о различных волостях». Автор и разработчик ряда важнейших государственных актов Сергей Крыжановский 4 ноября 1904 был вызван к Святополку-Мирскому, с целью составить верноподданнейшую записку о преобразованиях, назревших в общем строе государственного управления. «Исходная точка – говорил он, – невозможность двигаться дальше по старому пути и необходимость привлечь общество к участию в делах законодательства». В докладе Пётр Святополк-Мирский пытался донести довольно демократичную мысль, что правовой строй, необходимый для развития и общества, и государства, вполне совместим с самодержавием.

Для обсуждения проекта Император созвал особое Совещание, происходившее 2, 6 и 8 декабря. Из идей министра внутренних Николай II вычеркнул всё самое важное и необходимое, но указ всё-таки был подписан 12 декабря. А после очередной неугодный Императору министр был снят со всех постов; Святополк-Мирский в этой истории стал лишь очередным «козлом отпущения», которого уволили сразу после начала массовых беспорядков в стране.

Началом отсчёта первой русской революции можно назвать 9 января 1905 года, когда произошло восстание рабочих на одном из самых крупных предприятий Санкт-Петербурга – Путиловском заводе. Забастовка, вызванная увольнением некоторых рабочих, приобретала огромные масштабы: люди, которые устали от накопившихся проблем, со всех частей города присоединялись к стачке. 200 тысяч рабочих под руководством священника Георгия Гапона, держа в руках портреты царя, мирно направились к Зимнему дворцу. Они хотели вручить Царю заранее подготовленную петицию, в которой люди отмечали ужасное положение крестьянства и говорили, что «пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук».

Рабочие хотели уменьшения рабочих часов на всех предприятиях до 8, «устанавливать цену на нашу работу вместе с нами и с нашего согласия»; «рассматривать наши недоразумения с низшей администрацией заводов»; увеличить чернорабочим и женщинам плату за их труд до 1 руб. в день; отменить сверхурочные работы; «лечить нас внимательно и без оскорблений» и «устроить мастерские так, чтобы в них можно было работать, а не находить там смерть от страшных сквозняков, дождя и снега».

Все свои просьбы люди надеялись выдвинуть «царю-батюшке», который всегда в Империи выступал в роли защитника и справедливого стража народа. Я приведу небольшой отрывок из петиции, чтобы можно было понять исключительно миролюбивый характер обращения низших слоёв населения к правительству:

"Государь!

Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга разных сословий, наши жены, и дети, и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать. Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал предел терпению «…» Мы не многого просили, мы желали только того, без чего не жизнь, а каторга, вечная мука. Государь, нас здесь многие тысячи, и все это люди только по виду, только по наружности, – в действительности же за нами, равно как и за всем русским народом, не признают ни одного человеческого права, ни даже права говорить, думать, собираться, обсуждать нужды, принимать меры к улучшению нашего положения «…» Пожалеть забитого, бесправного, измученного человека – значит совершить тяжкое преступление.

Государь! Разве это согласно с божескими законами, милостью которых ты царствуешь? И разве можно жить при таких законах? Не лучше ли умереть, – умереть всем нам, трудящимся людям всей России? Не откажи в помощи твоему народу, выведи его из могилы бесправия, нищеты и невежества… Взгляни без гнева, внимательно на наши просьбы: они направлены не ко злу, а к добру, как для нас, так и для тебя, государь! Повели и поклянись исполнить наши просьбы, и ты сделаешь Россию и счастливой и славной, а имя твое запечатлеешь в сердцах наших и наших потомков на вечные времена, а не повелишь, не отзовешься на нашу мольбу, – мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше идти и незачем. У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу…"

Г. А. Гапон и И. А. Фуллон на открытии Коломенского отдела «Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга». Осень 1904 года.

Из этого отрывка можно сделать вывод, что просьба рабочих имела крайне доброжелательный оттенок и не содержала в себе никакого малейшего намёка на террор или насилие. Невзирая на это, никто не стал рассматривать мирные просьбы рабочих. Через некоторое время мирную толпу демонстрантов расстреляли царские войска. Рабочие не держали в руках оружие, не выкрикивали угрозы в адрес Царя, а лишь несли портреты Императора и молились за него, своё будущее и будущее России. Этот удивительный эпизод всколыхнул абсолютно всю страну. Простой народ был в полном шоке от подобных действий со стороны правительства: авторитет монархии мгновенно свалился в бездну. Примерное количество погибших в «Кровавом воскресенье» составило около 150-200 человек, было ранено 500-700 мирных жителей. Писатель Александра Викторовна Богданович описывала это событие так: «Господи! В эту минуту в Петербурге творится ужасное: войска – с одной стороны, рабочие – с другой, точно два непреятельских лагеря…».

После расстрела рабочих в Санкт-Петербурге по стране прошлась страшная буря восстаний и мятежей. Все они, конечно, вели только к ухудшению положения крестьянства. К январю 1905 году бастовало уже 444 тысяч человек (это в несколько раз больше, нежели за все прошлые десятилетия). В марте число протестующих возросло почти в два раза (стало уже 810 тысяч митингующих!). Основной силой революции оставались более наивные студенты и рабочий класс. Недовольство людей, безусловно, можно было понять.

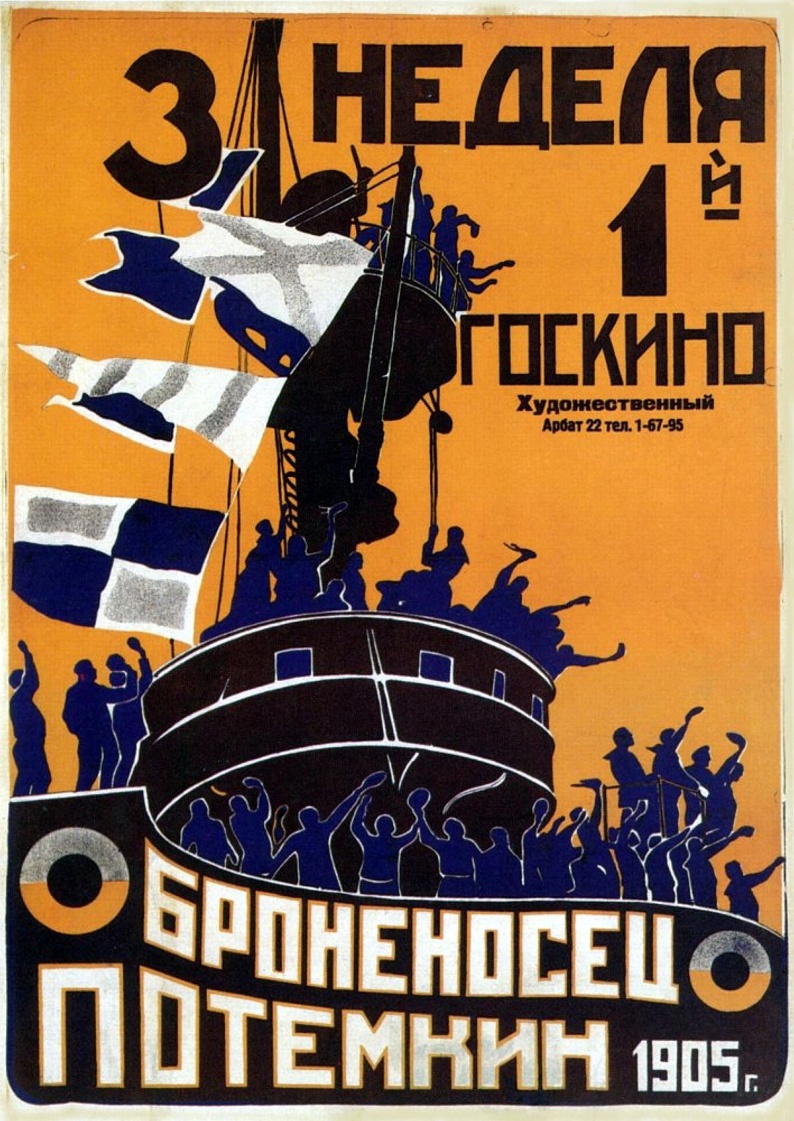

Афиша к фильму «Броненосец «Потёмкин». С. Эйзенштейн. 1925 год.

«У России только два союзника – её армия и флот» – сказал как-то Александр III. К сожалею, он был совсем не прав. Забастовки проходили не только в центре города и на железнодорожных станциях, но и среди вооружённых сил. Так, летом 1905 моряки взбунтовались на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический», который был на тот момент самым новым и одним из сильнейших кораблей Черноморского флота Российской Империи. У этого интересного события есть своя увлекательная история. Дело в какой-то момент дошло до того, что матросы захватили корабль и убили половину офицеров.

Основным толчком к конфликту скорее послужила не сама революция, происходившая к тому времени в большей части городов России, а внутренние противоречия на корабле (основным поводом к стачке стал слух о том, что повара использовали в супе для военных несвежее мясо). И всем нам на примере Ходынской давки уже известно о знаменитой силе русских слухов, которые, порой, могут привести наше общество в неконтролируемую анархию. Всеобщее недовольство началось 14 июня 1905, а закончилось только 25 июня. Вследствие этого события погибли 12 человек, а убытки для одесских властей составили ½ городского бюджета города (2.510.850 рублей). Из-за пожаров в порту сгорели грузы, склады, здания, а также несколько пароходов, стоящих у причалов.

Николай II отреагировал в своём дневнике на это событие так: «Получил ошеломляющее известие из Одессы о том, что команда пришедшего туда броненосца „Князь Потёмкин-Таврический“ взбунтовалась, перебила офицеров и овладела судном, угрожая беспорядками в городе. Просто не верится!» и направил командующему Одесским военным округом телеграмму следующего содержания: «Примите немедленно самые жестокие, решительные меры к подавлению восстания как на „Потёмкине“, так и среди населения порта. Каждый час промедления может в будущем обернуться потоками крови».