Полная версия:

Дорога уходит в даль…

Мы едем втроем: папа, я и шабановский кучер Ян, которого папа называет «Ян Молчаливый». Даже с папой, которого Ян уважает – папа вылечил его жену, – Ян ни в какие разговоры не вступает, ограничиваясь неопределенными междометиями. Он и не поворачивается к нам лицом – нам видна только спина его парусинового балахона на козлах брички.

– Как живете, Яне? Ничего? – спрашивает папа.

– Эге…

– Жена здорова?

– Ага…

– А дети? Небось большие уже?

– Ого-го!

Иногда, впрочем, по каким-то неожиданным поводам Ян вдруг произносит целые фразы. Например, у одного из прохожих на улице ветер сорвал с головы шляпу, шляпа катится по земле, а сам прохожий, как все люди в таких случаях, хватается обеими руками за голову.

– От-то дурень! – укоризненно говорит Ян. – Шляпу держал бы, не голову!..

Но обычно высказывания Яна обращены непонятно к кому. Вернее всего, он говорит сам с собой, отвечает собственным мыслям. «Эх, – вдруг говорит он в пространство, – не велики те псы, не велики и собаки!» или еще что-нибудь в этом же роде. Чаще же всего Ян негромко и однообразно напевает, монотонно, в одну дуду:

М-та, ту́-та!М-та, тута, тула-юла!М-та, ту-та, тула-ю!..Но это пение Ян разрешает себе лишь за городом, в городе же он песен не поет – он знает приличия. Раз как-то, проезжая по пустынной окраинной улице, папа спросил Яна, почему он сегодня не поет. На это Ян не ответил ни «эге», ни «ага», а неожиданно спросил:

– А я пьяный или что!?

Мы едем. Бричку трясет на булыжной мостовой (резиновых шин мы еще не знаем). В бричке что-то стонет, скрипит, иногда ёкает. Но мне кажется, что мы мчимся со сказочной быстротой! Одна за другой остаются позади нас улицы, костелы, губернаторский дворец, скверы. Бессильно отстал от нас золоченый крендель турецкой булочной Чолакова, кабанья голова над колбасной Китца и огромное изображение пенсне с синими стеклами над магазином оптика Малецкого. Вот проехали и аптеку «Под лебедем». Кажется, будто даже «риннштоки» – сточные канавы вдоль тротуаров (канализации в городе тоже еще нет) – быстрее мчат свои грязные, мутные воды нам вдогонку.

Бричка наша с грохотом несется все дальше и дальше, и вдруг наступает тишина! Бричка не остановилась, но грохот умолк – замолчала под колесами булыжная мостовая: кончился город, бричка, бесшумно подпрыгивая, катится по мягкой земле проселочной дороги.

По обеим сторонам – луга, начинающие зеленеть. Краски этой ранней зелени так чисты, так обновочно-нарядны, как платье из нестиранного еще ситца. Мир, такой тесный в городе, сразу становится огромным и сладко пахнет оживающей землей. Прямо над нашими головами плывет в небе облачко, белое, круглое, как кочешок цветной капусты, только прожилки в нем не зеленые, а голубые: из небесной синевы.

– Дыши! – командует папа. – Глубже дыши! До самого пупа!

Я дышу добросовестно, даже кладу руку на живот, чтобы проверить, доходит воздух до пупа или нет. Кругом так тихо, так солнечно и радостно, что я даже забываю задать папе неотложный вопрос: если Земля вертится, то почему мы не сваливаемся с нее в те минуты, когда оказываемся повернутыми на ней головой вниз? И кстати: почему мухи ходят вниз головой по потолку и не падают?

Ян на козлах тихонько тянет: «М-та, тута, тула-юла…»

Минут десять мы стоим: в бричке что-то разладилось. Ян чинит. Бричка остановилась около чьего-то небольшого сада. Через забор лезут весенние веточки крыжовника с царапающимися, как у котенка, коготками.

И вот мы въезжаем в широкий мощеный двор Шабановых. Наш приезд вызывает, как всегда в деревне, шумный переполох и суетню. Люди выглядывают из окон, топочут, сбегая по лестнице, хлопают дверями, бегут с веранды к нашей бричке. Тут же вертятся и весело лают все броварнинские собаки. И даже издали смотрит на эту суматоху, хотя и с очень презрительным видом, броварнинский аист. Удивительная птица этот аист: совсем ручной, запросто приходит на веранду, никого не боится. По-русски он не понимает, только по-польски. Его и зовут ласковым польским словом «боцюсь», это значит «аистенок».

– Приехала! Умница! – бросается мне на шею Зоя.

Рита огревает меня ладонью по спине:

– Молодчина! Я знала, что ты приедешь!

– Это гениально! Просто гениально! – тявкающим голосом надрывается Зои-Ритина тетя Женя.

В доме Шабановых, как во всех домах на свете, свой собственный запах: пахнет солодом – от пивоваренного завода, яблоками – из кладовки, свежим тестом и корицей – из кухни и немного – собаками. От одного приезда в Броварню до другого запах этот забывается, и его узнаешь, как старого знакомого. Есть, впрочем, и еще одно, что я успеваю забыть между поездками к Шабановым, а приехав, всякий раз вспоминаю с огорчением: Зоя и Рита ревнуют меня друг к другу.

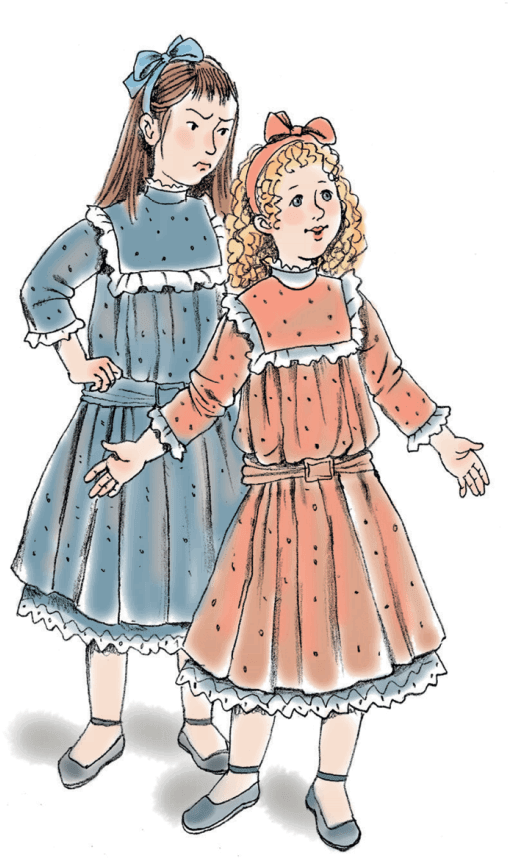

Еще по дороге в дом хорошенькая, кудрявая Зоя успевает язвительно шепнуть мне:

– Ты, конечно, только к своей ненаглядной Риточке приехала!

А смуглая Рита, мрачно набычившись, словно она собирается бодаться, больно щиплет мою руку:

– Помни: или я, или Зойка!

Как будто нельзя играть всем троим вместе!

– Нет, это провиденциально! Просто провиденциально! – восторженно тявкает тетя Женя. Золотое пенсне слетает с ее носика и повисает на шнурочке.

Тетя Женя целый год училась в Петербурге на Бестужевских курсах, и наша Юзефа уверяет, будто тете Жене там «мозги спортили». Я не совсем представляю себе, как это можно испортить человеку мозги. Сломали? Сунули туда гвоздь или шпильку? Но одно несомненно: тетя Женя сыплет всегда непонятными словами, никто не говорит так, как она.

– У нас сегодня спектакль-концерт! – объясняет тетя Женя папе. – Я, знаете, написала для них маленькую пьеску – называется «Три рыцаря». Историческую. Из жизни Средних веков… Рыцаря Счастливой Звезды будет играть Зоенька, Рыцаря Львиное Сердце – Риточка. А вот Рыцаря Печального Образа должна была играть соседская девочка, но она час тому назад заболела. Можете себе представить, наш спектакль оказался под угрозой! – Тетя Женя всплескивает руками и взвизгивает: – Фатально! Просто фатально!

Теперь, с моим приездом, все устраивается: Рыцаря Печального Образа буду играть я. Меня уверяют, что роль маленькая, выучить ее легко, можно даже в крайнем случае написать роль на клочке бумаги и читать ее по «шпаргалке». От этого я, конечно, гордо отказываюсь – я выучу наизусть, не бойтесь!

– А ты не испугаешься перед публикой? – волнуется тетя Женя.

– Не испугаюсь!

Откуда у меня такая нахальная уверенность, непонятно. Я ведь не только никогда до этого не играла ни в каких спектаклях, но и почти не бывала в театре. Когда я была еще совсем маленькая – мне не было пяти лет, я еще не умела читать, – меня однажды взяли в театр на праздничный утренник. Мама сказала: «Будут представлять “Бедность не порок”».

Я поняла это как «Бедный Снепоро́к».

В театре мне больше всего понравилось, что поехали мы туда на извозчичьих санках, а в антракте мама дала мне шоколадку. Неизгладимое впечатление произвело на меня, когда стали длинной палкой зажигать газовые горелки – электричества в то время в городе еще не было, квартиры освещались керосиновыми лампами или свечами. Но в ту минуту, когда занавес – он казался мне до этого неподвижной стеной – вдруг толчками и рывками полез вверх, на меня напал какой-то восторженный столбняк, как если бы я увидела, что дома на улице пустились в пляс или люди полетели, как птицы, по воздуху! Мама потом рассказывала, что я весь спектакль просидела ошеломленная, даже вопросов не задавала никаких.

Поняла я в пьесе очень мало. Запомнилось мне, как Коршунов говорил Любе: «Я вас буду в люлечке качать! У меня жена в золоте ходила!» Дома на вопрос папы: «Ну, что было в театре?» я ответила: «Очень…»

Потом попыталась рассказать ему:

«Люба там была. Она хотела на Мите жениться. А старик пришел – ужасно богатый! – и говорит ей: «Я вас буду в люлечке качать, у меня жена в золотых подштанниках ходила…»

Вот когда сказались Юзефины представления о богатстве!

Потом, пристроившись поудобнее к папиному плечу, я добавила с огорчением: «А бедного Снепорока не показали почему-то…» И заснула.

А вот сейчас мне придется самой играть на сцене! Играть Рыцаря Печального Образа в пьесе «Три рыцаря» сочинения Зои-Ритиной тети Жени. Роль в самом деле несложная, через десять минут я знаю ее назубок. Я должна выйти в отгороженную часть гостиной – это называется «на сцену» – и, поклонившись зрителям, сказать «грустным-грустным» голосом:

«Я – Рыцарь Печального Образа. Я никогда не смеюсь. Я всегда страдаю и плачу. Даже цветы при виде меня вянут и с деревьев осыпается листва. Жизнь потеряла для меня всякую цену с тех пор, как моя обожаемая супруга Изабелла безвременно сошла в могилу».

Потом опять поклониться и уйти. Вот и весь Рыцарь Печального Образа! Сказать по правде, я немножко разочарована. Я думала, что буду настоящий рыцарь: мне дадут латы и меч, я буду совершать подвиги… У нас дома есть Пушкин, и я не один раз перечитала «Скупого рыцаря». Вот бы это сыграть, как сидит отвратительный старик в подвале при свечах и считает свои страшные деньги!.. Или прочитать стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный»! Я, правда, не очень понимаю это стихотворение, но, когда начинаю читать, мне чудится, будто я плыву в лодке по реке… А тетя Женя сочинила, чтоб я «грустным-грустным» голосом сказала, что ах, ах, как печально, умерла моя Изабелла… Такое впору бы сочинить нашей фрейлейн Цецильхен! «Фергисс-майн-нихт!»

Пока идут приготовления к спектаклю, я пробираюсь в столовую, где сидит мой папа в обществе Владимира Ивановича и Серафимы Павловны Шабановых.

– Ну-с, – говорит папа, – зачем я вам сегодня понадобился?

Серафима Павловна, которая перемывает чайную посуду, отрывается от этого дела и, прижимая к груди мокрое чайное полотенце, отвечает папе грустно-грустно, как Рыцарь Печального Образа:

– Яков Ефимович… Для меня прежде всего Бог, а потом – сию минуту! – вы. Сколько уж раз вы моих детей спасали, спасите и теперь. Чем хотите лечите, только вылечите!

– Да от чего их лечить, Серафима Павловна, голубушка? Здоровые дети…

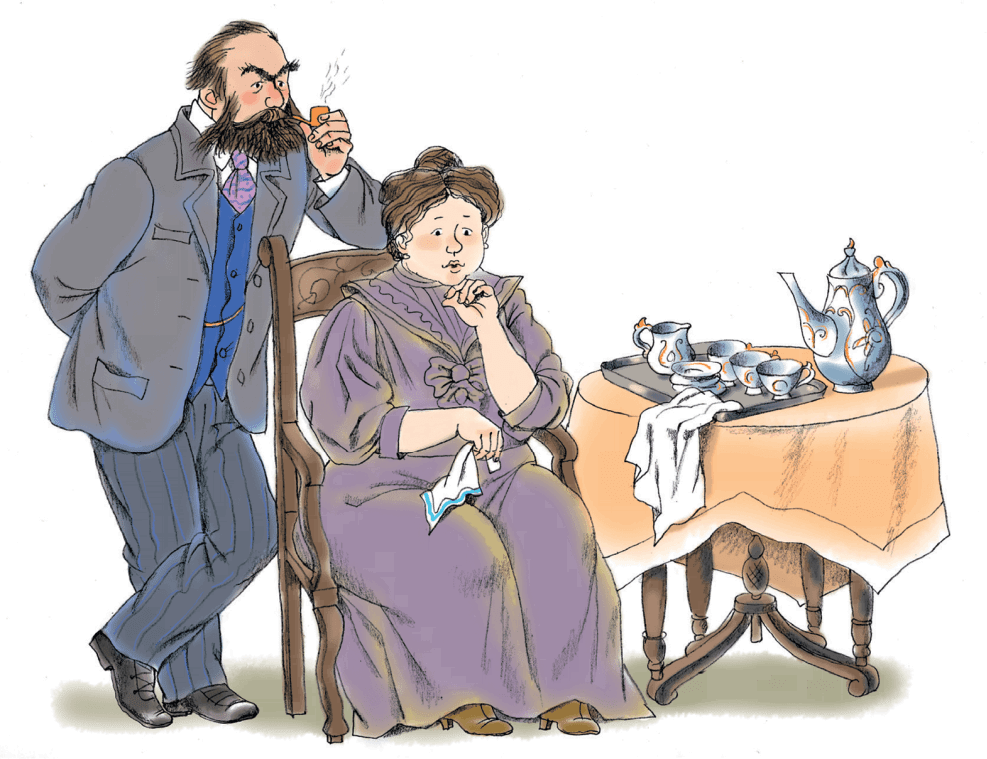

Серафима Павловна опускается на стул и начинает плакать. Не найдя своего носового платка, она вытаскивает платок из кармана мужа и горестно сморкается.

– Яков Ефимович! – говорит она с легкими всхлипываниями. – Ни-ка-ко-го аппетиту нет у детей! Не едят ни-че-го! По десять копеек плачу им за каждый стакан молока, только пусть пьют! Вот до чего дошло!

Владимир Иванович высоко поднимает плечи и ожесточенно пыхтит трубкой.

– Умалишотка! – Он сердито кивает папе на жену. – Восемь стаканов молока в день выдувают дети, – по сорок копеек каждой за это. Да у меня на заводе рабочий того не получает!

Владимир Иванович очень волосатый. Такое впечатление, что волосы его уже и девать некуда, они запиханы куда попало: в нос, в уши… А сросшиеся брови – как толстая, мохнатая гусеница, изогнувшаяся над глазами.

Серафима Павловна, положив круглый, как яблоко, подбородок на круглую руку, скорбно смотрит на папу:

– Яков Ефимович!..

– Ну хорошо… – Папа достает из кармана записную книжечку и карандаш. – Прошу вас, Серафима Павловна, перечислить мне по порядку, что именно ваши дети съедают за день.

– Утречком, – старательно припоминает Серафима Павловна, – подают им в постельку парного молочка…

– Выпивают?

– По десять копеек за стакан… Это в восемь. А в девять – завтрак: какао, яички – свеженькие, из-под курочек, – сметана, творожок, сыр, ветчина… И обязательно одно горячее блюдо!

– Это в девять, – отмечает папа в книжечке. – А дальше?

– В одиннадцать опять молоко…

– По гривеннику за стакан?

– Иначе не пьют! – вздыхает Серафима Павловна. – А в час – обед. Обыкновенный: три-четыре блюда. В три – опять по стаканчику молочка. А в пять – чай… ну, булочки сладкие, печенье, варенье, фрукты свежие, летом, конечно, ягоды…

– В одиннадцать – молоко, в час – обед, в три – опять молоко, а в пять – чай, – записывает папа.

– А в семь – ужин. В девять – молоко, и спать… И всё!

У папы дрожат губы и подбородок: это он удерживается от смеха.

– Итого, – заключает папа, – они у вас едят каждые два часа.

– Едят они! – Глаза Серафимы Павловны наливаются слезами. – Кусочек того, капельку этого, здесь глоточек отопьют, там вилкой поковыряют, размажут, раздрызгают по тарелке, и всё!.. Яков Ефимович, дорогой, ну скажите, вы ученый человек, чего им еще нужно, детям моим?

И вдруг папа начинает хохотать. Он хохочет, нагнув голову, словно собираясь долбануть носом собственное колено. Он весь сотрясается и плачет крупными слезами, слезы застилают его очки, как дождевые капли – оконное стекло.

– Чего им еще нужно при таком питании? – переспрашивает он сквозь смех. – Второй желудок им нужен! Не может один желудок все это переварить!

– Я ж говорю: умалишотка! – хохочет и Владимир Иванович.

– Вот что, Серафима Павловна… – Папа уже серьезен, даже строг. – Вы хотите от меня совета? Так вот: уменьшить детям порции вдвое и кормить их реже. Восемь раз в сутки даже грудных детей не кормят.

Серафима Павловна внимательно слушает. Однако папино предложение ей, видно, не нравится, у нее какая-то другая мысль.

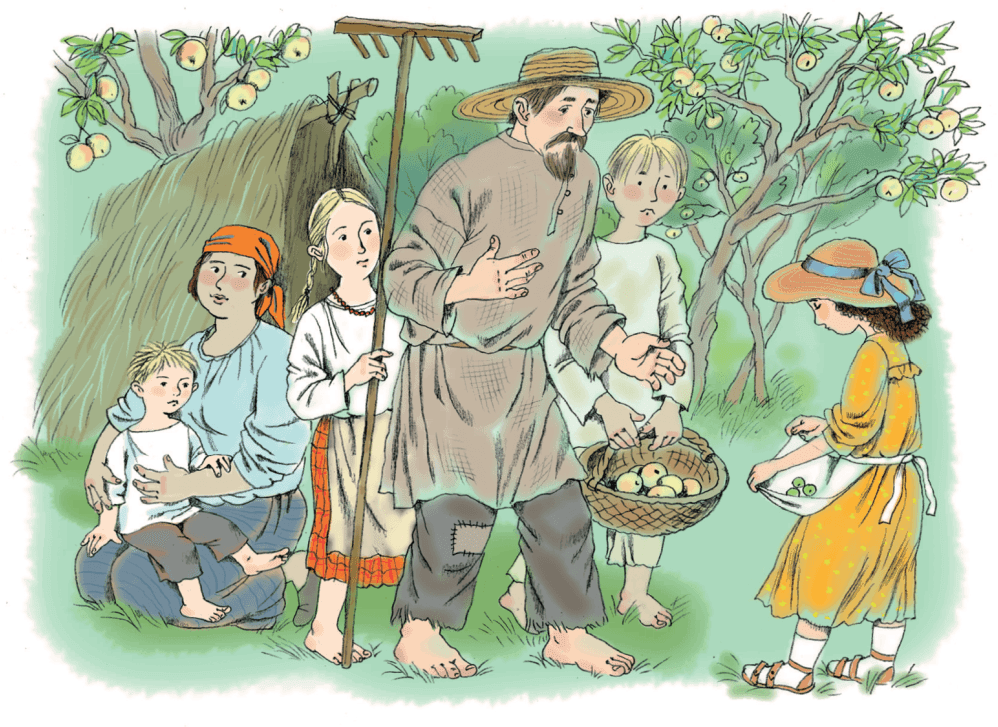

– А что, Яков Ефимович, – пододвигает она свой стул, как бы собираясь поговорить о чем-то более секретном, – что, если я буду звать к обеду, к ужину двух-трех, ну, вроде гостей… хотя бы детей наших рабочих? Понимаете, для компании, для аппетиту, а? Как вы скажете?

– А что ж! – одобрительно отзывается папа. – У тех-то ребят аппетит, наверно, хороший, – может, ваши с ними вместе лучше есть будут.

– Ты придумаешь! Умалишотка! – недовольно ворчит Владимир Иванович. – Босоту рябчиками кормить!

– Зачем же рябчиками? – оправдывается Серафима Павловна. – Им простое кушанье дадут – картошку, селедку… Только за одним столом сидеть будут, вот и всё.

– Ну, кончен вопрос! – Папа хлопает себя рукой по коленке. – Вы хотели, чтобы я мамашу вашу посмотрел, вот и покажите ее. А потом – видите там, за забором? – меня еще другие больные ждут.

Но тут Владимир Иванович предостерегающе поднимает мохнатый, как репейник, указательный палец:

– Яков Ефимович! Помните наш уговор: хотите моих рабочих лечить – ваше дело! Только ваше!

– А чье ж еще? – удивляется папа.

– Не мое! – резко отрубает Владимир Иванович.

– А конечно ж, не ваше. Я врач, мне и лечить…

Брови Владимира Ивановича шевелятся, как щетки. Вот-вот смахнут моего папу, как метелка соринку.

– А платить? – грозно допытывается Владимир Иванович. – Я вам сто раз говорил: я не буду!

– А я с вас когда-нибудь за лечение ваших рабочих платы требовал? Требовал, да? – говорит папа уже с раздражением.

Серафима Павловна ласково кладет свою руку на папину и нежно заглядывает ему в глаза:

– Яков Ефимович, ну зачем вы это делаете? Такой доктор, господи… Вам бы генерал-губернатора лечить, а вы с нищими возитесь. На что они вам дались?

– Серафима Павловна! Я присягу приносил!

– Прися-а-гу? – недоверчиво переспрашивает Владимир Иванович, высоко поднимая гусеницу своих бровей.

– Присягу, да! – подтверждает папа. – Когда Военно-медицинскую академию кончал. Торжественную присягу: обещаю поступать так-то и так-то. И был в той присяге пункт. Слушайте! – Папа поднимает вверх указательный палец, заляпанный йодом палец хирурга с коротко подстриженным ногтем: – «…И не отказывать во врачебной помощи никому, кто бы ко мне за ней ни обратился». Вот!

Я все еще сижу в уголке дивана, обо мне забыли. Я смотрю на моего папу. Он стоит между супругами Шабановыми, худой, подвижный, с печальными и насмешливыми глазами, с поднятым вверх разноцветным указательным пальцем… Отличный папа!

Но Владимир Иванович не сдается:

– Ну хорошо, присяга там, пято, десято… Но ведь, говорят, вы всю Новгородскую слободку лечите, а там же одни воры живут! Воры! Что же, для вас и вор – человек?

– Так ведь на лбу-то у него не написано, вор он или граф, – говорит папа. – Пришел, зовет меня – я к нему еду… А нищета у него, скажу я вам, такая же, как у ваших рабочих… И знаете, Владимир Иванович, ведь если бы у него был выбор, вором быть или графом, думаете, он бы воровство выбрал?

– У него другой выбор, – упрямо настаивает Владимир Иванович, глядя в пол, – работать или воровать!

– Так ведь не для всех же есть она, работа! – почти кричит папа. – А для кого работы нет, для тех один выбор: подыхай с голоду или воруй!

– Так… – грозно говорит Владимир Иванович. – Воров, значит, жалеете?

– Нет! – твердо отвечает папа. – Если вы, Владимир Иванович, вы, богатый человек, украдете – в тюрьму вас! Без жалости! Украду я, человек с образованием, с профессией, – и меня в тюрьму! Вот, – папа показывает на меня, – дочка моя знает: нитки чужой, копейки тронуть не смеет! Она сыта, одета, в тепле, ее воспитывают, учат… Если она украдет, я первый полицию позову! Но если темный, безграмотный человек, для которого нигде нет работы, украдет кусок хлеба для своих голодных детей…

– Ну? – рычит Владимир Иванович.

– Сам встану и собой его от полиции заслоню! Понимаете? Сам!

Серафима Павловна бестолково поворачивается то к мужу, то к папе:

– Ну что, в самом деле… Володя! Яков Ефимович! Как маленькие! Только сойдетесь – и начинаете спорить… И ведь каждый раз!

В эту минуту меня приходят звать: тетя Женя одевает участников спектакля. Сейчас она превращает в старика того мальчика, который будет читать пролог к пьеске «Три рыцаря». Тетя Женя старательно приклеивает ему яичным желтком длинную бороду из ваты. Я пока сажусь в сторонке. Думаю о том, что я только что слышала, – о папиных словах, – и вдруг мне вспоминается… Такое неприятное, такое досадное!..

Был у нас с папой случай, очень нехороший. У хозяев дачи, где мы жили летом, был огромный фруктовый сад. Хозяин сдавал сад в аренду садовнику. С самой весны садовник, его жена и все дети, кроме младшенького, грудного, работали от зари до зари, чтобы собрать за лето побольше фруктов, – они их продавали. Как-то соседские дети позвали меня с собой «воровать яблоки», то есть потихоньку от садовника собирать под яблонями зеленую подгнившую падалицу. Я принесла домой в подоле пять зеленых яблочек с гнилью на боку, твердых, как камешки. Дома папа только что приехал из города и сел на балконе обедать. Я вбежала, с торжеством показала свои яблоки.

– Это я сама! Сама украла!

Папа встал из-за стола:

– Что такое? Ты украла?

Мой восторг перед собственным молодечеством сразу обмяк.

– Пойдем! – Папа стал спускаться по ступенькам балкона.

Я поплелась за ним. Яблочки в моем подоле глухо постукивали друг о друга здоровыми половинками. Мои сандальки, легкие и быстрые, вдруг стали тяжелыми, как ведра…

Мы подошли к шалашу садовника. Вся семья уставилась на нас вопросительно и даже встревоженно: у папы был очень зловещий вид.

– Ну? – сказал мне папа. – Говори!

– А что говорить? – прошептала я.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов