Полная версия:

Аристотель на Востоке и на Западе. Метафизика и разделение христианского мира

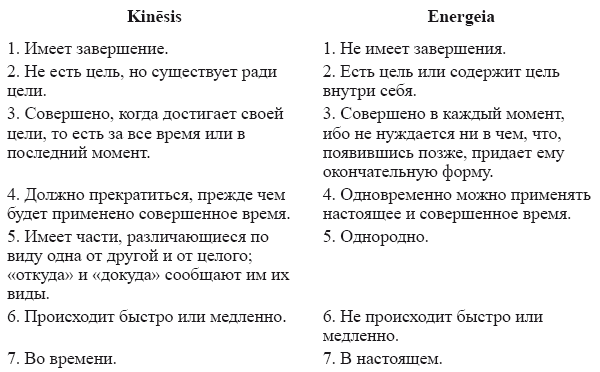

В следующей главе это различение становится основанием для более общего противопоставления движения и удовольствия. Глава начинается с замечания, что удовольствие подобно зрению, которое «считается в любой миг совершенным, ибо оно не нуждается ни в чем, что, появившись позже, завершит его форму» (1174а14—16). Очевидно, что это утверждение тесно связано со сказанным в Метафизике IX.6: если движение несовершенно, то каждая energeia является целью или содержит в себе цель. Цитированный отрывок продолжается следующим образом:

Удовольствие… есть нечто целостное, и, видимо, за сколь угодно малый срок нельзя испытать такое удовольствие, чья идея за больший срок достигнет совершенства. Вот почему удовольствие не является движением. Ведь всякое движение происходит во времени и направлено к известной цели (как, скажем, движется строительство), и оно завершено, когда достигнет того, к чему стремится, то есть по прошествии всего срока или в это время [завершения]. Но применительно к частям все [движения] не завершены и имеют видовое отличие от движения в целом и друг от друга (1174а17-23).

Чтобы проиллюстрировать, как части движения различаются по виду от целого и друг от друга, Аристотель приводит в пример строительство храма (кладка камней отличается от вытесывания желобов на колонне), а также ходьбу (разные этапы ходьбы различаются). О таких частичных движениях он говорит, что «“откуда и докуда” сообщают им их виды» (1174b5). Он завершает свое рассуждение, приводя в пользу тезиса, что удовольствие не является движением, другой, довольно загадочный, аргумент: «Движение иначе, как во времени, невозможно, а удовольствие возможно, ибо оно дано целиком в настоящем (τὸ γὰρ ἐν τῷ νῦν ὅλον)» (1174b8—9).

Объединив все эти замечания из Этики и из Метафизики IX.6, мы получаем следующую таблицу:

Хотя здесь многое требует комментариев, наиболее озадачивающим является, конечно, последний пункт. Для того чтобы его прояснить, мы можем обратиться к обсуждению времени в Физике. Физика IV. 12 объясняет, что для движения быть «во времени» – значит измеряться временем (221а4-7). Это более строгое требование по сравнению с тем, что сосуществует со временем, как, например, такие вечные истины, как несоизмеримость диагонали квадрата с его стороной. (Аристотель замечает, что если «находиться в чем-нибудь» значит сосуществовать с ним, тогда «всякий предмет будет находиться в любом другом, и небесный свод будет в просяном зерне, так как, когда существует зерно, существует и Небо».) Что значит измерять временем, он объясняет в предыдущей главе: «Мы и время распознаем, когда разграничиваем движение, определяя предыдущее и последующее, и тогда говорим, что протекло время, когда воспримем чувствами предыдущее и последующее в движении» (219а22-25). Другими словами, мы распознаем время, совершающееся в движении, и потому измеряем движение внутренними различиями в самом движении. Это ключевая характеристика движения, которая позволяет Аристотелю определить время как «число движения по отношению к предыдущему и последующему» (219b2).

Таким образом, противопоставление, обозначенное в пункте 7 нашего списка, оказывается в зависимости от того, что говорится в пункте 5. Движение – «во времени», потому что оно обнаруживает неоднородность; отсюда, как замечает Аристотель, само существование чего-либо, находящегося «во времени», предполагает, что время существует (221а24-25). Поэтому утверждение, что удовольствие имеет место «теперь», должно означать отрицание того, что оно предполагает временную неоднородность, или существование времени. (Для Аристотеля «теперь» – это вообще не часть времени, как и точка не является частью линии.) Без сомнения, удовольствие, переживаемое человеческой душой, не имеет временной длительности, но Аристотель утверждает, что ничто в природе удовольствия как такового не требует этого. И если мы правы, прочитав соответствующие рассуждения в Метафизике в свете сказанного в Этике, тогда мы можем сказать то же самое о мышлении, зрении, хорошей жизни и других парадигматических случаях «энергии».

Теперь мы можем вернуться к вопросу грамматического времени в Метафизике IX.6 (пункт 4 в нашей таблице). Относительно этого пункта были предложены три интерпретации. Первая заключается в том, что утверждение, сделанное в совершенном времени («увидел») относится к периоду, который предшествует утверждению, сделанному в настоящем времени («видит»)[29]. Вторая состоит в том, что оба утверждения относятся к одному и тому же периоду времени, однако при этом совершенное время применяется в силу прошлого события – например, человек в настоящий момент увидел в силу прошлого акта опознания чего-либо[30]. Согласно третьей интерпретации, не только настоящее и совершенное время указывают на один и тот же момент, но совершенное время верно также и в силу настоящего момента[31]. Первая точка зрения несовместима с утверждением Аристотеля, что удовольствие (и, по-видимому, другие «энергии») может иметь место «в настоящем». Ее можно также отбросить из лингвистических соображений, так как она подразумевает, что Аристотель употребляет совершенное время в смысле того, что грамматисты называют экспериентивным перфектом (experiential perfect) – то есть, указывая на некое действие в прошлом и не предполагая при этом наличия некоего продолженного состояния, явившегося результатом этого действия. В греческом языке совершенное время отличается от английского тем, что, как правило, такое употребление не допускается[32]. Остаются еще две интерпретации. В пользу второй говорит тот факт, что самое распространенное употребление совершенного времени в греческом языке («результативного перфекта») указывает на некое событие, имевшее место в прошлом. С другой стороны, проверка грамматическим временем с очевидностью предполагает иллюстрацию того факта (или связь с этим фактом), что движение подразумевает завершение, тогда как energeiai не подразумевают, и требует интерпретации в свете этого факта. Это обращает нас к пункту 3: является фактом, что energeia «совершается в каждый момент, ибо не нуждается ни в чем, что, появившись позже, завершит ее форму».

Конечно, сказать, что energeia «совершается в каждый момент», значит указать на то, что ее свершение не требует временного процесса даже в том минимальном смысле, который подразумевается второй интерпретацией. Таким образом, несмотря на доводы грамматического характера, мы должны сделать вывод, что Аристотель употреблял контрастные грамматические времена для того, чтобы сказать нечто большее по сравнению с тем, что предполагает вторая интерпретация. В каждый момент, когда человек видит х, имеет место завершенное видение человеком этого х; а в каждый момент, когда человек думает об х, имеет место завершенное думание этого человека об х[33]. Таким образом, существенной характеристикой «энергий» является совсем не только то, что они темпорально однородны. Суть в том, что они обладают формой (εἶδος), сообщаемой некоей внутренней телеологической структурой – структурой, которая не нуждается во времени для своего свершения. Движение также обладает формой, сообщаемой внутренней телеологической структурой, но в данном случае эта структура может быть завершена только через темпоральное развертывание. В последующих разделах мы увидим, как эти существенные характеристики «энергии», ее внутренняя атемпоральность и ее телеологическая самосвершенность, позволят этому понятию играть решающую роль в аристотелевской метафизике[34].

Energeia как актуалbность

Теперь мы можем вернуться к рассмотрению развития «энергии» как действительности. Сначала будет уместным поговорить о слове, которое Аристотель часто использовал в качестве синонима «энергии» в этом смысле: это entelecheia. Хотя «энтелехия» также была введена Аристотелем, он ничего не говорит об этимологии этого термина, если не считать краткого замечания, связывающего его со словом telos[35]. В этой ситуации предлагались различные гипотезы, но в любом случае представляется очевидным, что корневой смысл этого слова – «состояние свершенности», «пребывание в полноте реальности». Мы уже обращали внимание на один пассаж, иллюстрирующий предположительно изначальный смысл этого слова: это утверждение из De anima II.5, что переход от первой актуальности ко второй есть «переход к себе и к полной реальности (εἰς ἐντελέχειαν)». Другой иллюстрацией является сказанное в Метафизике VII. 10 о том, что неясно, существует ли круг, когда он перестает постигаться умом, то есть «утрачивает полную реальность» (ἀπελθόντες ἐκ τῆς ἐντελεχείας) (1036а6-7).

Как указывалось ранее, существуют места в «Протрептике», «О душе» и «Физике», где функцией «энергии», судя по всему, является обозначение особого, высшего уровня реальности. Однако эти пассажи не предполагают обособить понятие действительности и подчинить его специальному исследованию. Возможно, первой такой попыткой является следующее место в Метафизике V.7, где употребляется термин entelecheia, а не energeia.

Далее, «бытие» (τὸ εἶναι) и «сущее» (τὸ ὄν)… означают в указанных случаях, что одно есть в возможности, другое – в действительности. В самом деле, мы говорим «это есть видящее» и про видящее в возможности, и про видящее в действительности. И точно так же мы приписываем знание и тому, что в состоянии пользоваться знанием, и тому, что на самом деле пользуется им. И покоящимся мы называем и то, что уже находится в покое, и то, что может находиться в покое (1017а35-b6).

Как и в «Протрептике», Аристотель проводит различение между обладанием и использованием для того, чтобы обозначить два смысла термина. Отличие же в том, что в данном случае этот термин имеет не ограниченное значение – «видения» или «познания», но обозначает само «бытие». Он обращается к более известным примерам как к иллюстрациям, но при этом добавляет и третий пример, указывающий на новое развитие: «покой в противовес возможности пребывать в покое». Пребывание в покое не есть реализация способности, и фактически Аристотель в других местах говорит о бездеятельности (ἀργία) именно как о противоположности «энергии»[36]. И возможно, как раз поэтому он в данном случае отдает предпочтение термину entelecheia. Однако в любом случае ясно, что дистинкция различных смыслов «бытия» присутствует в тех местах, где речь не идет о способностях и их реализации, потому что этот пассаж продолжается следующим образом: «То же самое можно сказать и о сущностях: ведь мы говорим, что в камне есть [потенциально] Гермес и что половина линии есть в линии, и называем хлебом хлеб еще не созревший» (1017b6-8). Аристотель здесь переходит от различных смыслов τὸ εἶναι (бытия) к тому, что эти различные смыслы обозначают – потенциальное или актуальное существование. Краткое упоминание о линии позднее получает развитие: «в возможности (κατὰ δύναμιν) половина линии предшествует целой, часть – целому и материя – сущности, а в действительности (κατ’ ἐντελέχειαν) все они нечто последующее, ибо лишь по разложении [предмета] они будут существовать в действительности (ἐντελεχείᾳ)» (V.11 1019а7-11).

Нужно сделать усилие, чтобы увидеть это различение как бы в первый раз. Оно кажется нам естественным, потому что у нас есть под рукой термины «актуальность» и «потенциальность» – слова, восходящие к латинским actualitas и potentialitas, изобретенным схоластами в процессе перевода греческой философии. Чтобы указать на то, что мы называем актуальностью, Аристотель создал неологизм, entelecheia, а для обозначения потенциальности он опирается на dynamis в обычном смысле «способности» и по аналогии его развивает.

То же самое – на это раз в случае с energeia и с явным различением видов бытия – можно увидеть в следующем отрывке из Метафизики IX.6:

Действительность (ἐνέργεια) – это существование вещи не в том смысле, в каком мы говорим о сущем в возможности (δυνάμει) (а как о сущем в возможности мы говорим, например, об [изображении] Гермеса, что оно в дереве, и о половинной линии, что она в целой линии, потому что ее можно отнять, и точно так же и того, кто [в данное время] не исследует, мы признаем сведущим, если он способен исследовать), а в смысле осуществления (ἐνέργεια). То, что мы хотим сказать, становится в отдельных случаях ясным с помощью наведения, и не следует доя каждой вещи искать определения, а надо сразу замечать соответствие, а именно: как строящее относится к способному строить, так бодрствующее относится к спящему и видящее к закрывающему глаза, но обладающему зрением, выделенное из материи к этой материи, обработанное к необработанному. И в этом различии одна сторона пусть означает действительность, другая – возможное (1048а30-b6).

Прежде чем заняться этим отрывком, мы должны остановиться на том, что означает термин actuality в английском языке. Один из смыслов – указание на особый вид существования. Если попросят объяснить, о каком именно виде существования идет речь, большинство англоговорящих людей, скорее всего, сделают то же, что и Аристотель: объяснят, что этот вид существования противоположен потенциальному существованию, и приведут примеры. Аристотель, кажется, считает, что это все, что в данном случае можно сделать, ибо он советует нам не искать определения, а опираться на индукцию – такой тип умозаключения, который «доказывает общее на основании того, что очевидно частное»[37]. При другом употреблении этого термина речь может идти о данной ситуации или событии как об актуальности либо как о том, что станет актуальным в сравнении с более ранним положением как лишь предвосхищением ситуации или события. В этом случае actuality больше похожа на «вещь» или «качество»: это исчисляемое существительное (потому что вполне можно говорить об одной или многих актуальностях – actualities), но не видовое (потому что нельзя посчитать, сколько актуальностей в данной комнате). Оба значения слова указываются в American Heritage Dictionary: «1. Состояние или факт пребывания актуальным; реальность. 2. (множ.) Действительные условия или факты»[38].

У термина energeia тоже есть оба этих значения, хотя во втором смысле Аристотель употребляет его гораздо чаще, чем мы употребляем «actuality» по-английски. Приведенный выше отрывок на самом деле подвигает нас к тому, чтобы рассмотреть разные употребления во втором смысле и таким образом прийти к пониманию первого и более абстрактного значения термина. И мы пойдем именно этим путем. Однако я приведу все самые важные случаи, когда Аристотель говорит об energeia в противоположность dynamis, в том числе и те, которых нет в Метафизике IX.6. После этого мы вернемся к главному отрывку из IX.6, чтобы увидеть, какие выводы можно сделать относительно «энергии» в более абстрактном смысле.

Сначала возьмем случаи, подобные следующему: «строящееся versus способное строить». Строительство – у Аристотеля это один из излюбленных примеров движения – собственно, единственный конкретный пример, сопровождающий его определение движения в Физике III. 1. Как можно было ожидать в свете использования этого примера в приведенном отрывке из Метафизики, определение говорит, что движение есть вид действительности, «действительность возможного, поскольку оно возможно» (201а10-11)[39]. Однако Аристотель уточняет это определение, отмечая, что движение является незавершенной (ἀτελής) действительностью, когда вещь, являющаяся действительной, не завершена (201bЗ1—33, ср. Met. XI.9 1066а20-22). Может показаться парадоксальным, что речь идет о незавершенной актуальности, особенно в свете этимологии термина entelecheia. Однако, как мы видели в предыдущем разделе, движение не завершено, поскольку оно направлено к некоей, пока еще не достигнутой, цели. И это не мешает квалифицировать его как актуальность, ибо каждое движение есть нечто реальное, что может быть опознано в качестве такового по контрасту со способностью, из которой оно возникает.

Наряду со способностью двигать у вещи, на которую воздействуют, также существует и соответствующая способность быть подвижной. Отсюда кроме действительности процесса построения чего-либо должна быть и действительность, которая есть претерпевание построения. Означает ли это, что мы должны добавить в наш перечень второй вид актуальности? Нет, ибо в Физике III.3 утверждается, что эти две действительности представляют собой одно и то же. Они суть одно таким же образом, как дорога из Фив в Афины и дорога из Афин в Фивы суть одно и то же: это, так сказать, одна и та же «вещь» в мире, хотя они и отличаются в определении (λόγος) и в бытии (τὸ εἶναι). Как таковые они находятся в одном месте – «в» предмете, испытывающем воздействие[40]. Эта мысль развивается в Метафизике IX.8, где Аристотель сравнивает процессы, имеющие внешний результат (такие как строительство), и процессы, такового не имеющие. Следует напомнить, что это сравнение ранее проводилось в Евдемовой этике II. 1. Теперь Аристотель описывает его явственно в терминах местонахождения результативной «энергии»: «Там, где возникающее есть что-то другое помимо применения способности, действительность (ἐνέργεια) находится в том, что создается, например, строительство – в том, что строится… и вообще движение – в том, что движется; а там, где нет какого-либо другого дела, помимо самой деятельности, эта деятельность находится в том, что действует, например, видение – в том, кто видит, умозрение – в том, кто им занимается, и жизнь – в душе» (Met. IX.8 1050аЗ0—b 1).

Этот отрывок предлагает нам добавить еще один пункт в наш перечень. Кроме действительности движущего и движимого, которая в том и другом случае находится в той вещи, которая испытывает воздействие, есть еще и такие ситуации, когда «нет какого-либо другого дела, помимо самой деятельности». В этом случае действительность находится в той вещи, которая действует, – как, например, акт видения пребывает в том, кто видит, а не в том, что видится. Такую деятельность иногда называют «имманентной», тогда как деятельность первого типа – «переходной». Оба этих вида относятся ко вторым актуальностям, согласно схеме в De anima II.5. Более того, способности, из которых возникают такие вторые актуальности, также могут быть названы актуальностями, поскольку они в свою очередь возникают из предшествующей потенциальности. И таким образом, в нашем перечне теперь три пункта: переходные деятельности (или движения), подобные строительству; имманентные деятельности, подобные видению; и первые актуальности, реализацией которых они являются.

Другое важное добавление – это субстанциальная форма. Известное место De anima II. 1 определяет душу как «первую энтелехию естественного тела, обладающего в возможности жизнью» (412а27-28). Это определение и различение между первой и второй актуальностями, на которое оно опирается, с очевидностью сходно с различением в De anima II.5 между способностями и их реализацией. Душа отчасти составлена из таких способностей, а поэтому неудивительно, что Аристотель использует различение между обладанием знанием и использованием его, чтобы объяснить свое определение души (412а22 и далее)[41]. Тем не менее очевидным основанием этого определения является просто представление о том, что душа есть форма тела и что если материя есть потенциальность, то форма есть актуальность. Этот ход мысли отсылает к более развернутому обсуждению формы как сущности и актуальности в Метафизике VII. 17 и VIII.2.

Строго говоря, форма есть сущность (οὐσία) того, что состоит из материи и формы. Причина в том, что форма вещи есть то, что делает ее материю этой конкретной вещью, а не чем-то иным; она, таким образом, связана с бытием этой вещи (Met. VII. 17 1041b4 и далее, VIII.2 1043а2-4). Если взять пример из Метафизики VIII.2, то порог – это не просто дерево или камень, но дерево или камень, который лежит определенным образом; лед – это не просто вода, но вода, застывшая определенным образом; а созвучие – это определенное смешение высокого и низкого тонов. В этих примерах те вещи, которые состоят из материи и формы, не являются сущностями, и потому их формы – это не energeia в строгом смысле, но лишь то, что ей аналогично (1043а4-7). Тем не менее эти примеры иллюстрируют утверждение, что материя, взятая помимо формы, лишь потенциально есть то, чем она является актуально, когда рассматривается вместе с формой.

По ходу дела следует заметить, что в этом контексте Аристотель употребляет терминологическую пару «потенциально» и «актуально» двумя разными способами. Когда он говорит, что статуя Гермеса потенциально существует в куске дерева или что половина линии потенциально существует в целой линии, он имеет в виду, что они не существуют актуально, но могут быть доведены до актуальности. Но дерево или камень порога – это уже актуально порог, так же как и тело, упомянутое в определении души как «обладающее в возможности жизнью», уже актуально является живым (как отмечает Аристотель в De An. II. 1 412b25-26). В данном случае термин «потенциально» используется просто потому, что необходима форма, чтобы эти вещи актуально были тем, что они суть; взятые отдельно от формы, они подобны Гермесу в куске дерева. Конечно, все, что мы встречаем в мире, уже так или иначе обладает формой; мы никогда не сталкиваемся с чем-то только потенциальным. Поэтому в Метафизике VIII.6 Аристотель говорит, что «последняя материя и форма – это одно и то же, но одна – в возможности, другая – в действительности» (1045b18-19). Это темное место, но оно, в частности, означает, что последняя форма потенциально есть то, что состоит из материи и формы в том же смысле, в каком дерево или камень – потенциально порог.

Последний тип актуальности – это просто то, что состоит из материи и формы. То, что это актуальность, с достаточной ясностью следует из главных мест, посвященных сравнению потенциальности и актуальности, в Метафизике V.7 и IX.6. С другой стороны, Аристотель никогда не называет это сочетание «энергией» и очень редко – «энтелехией», предпочитая говорить, что оно существует в действительности (ἐνεργείᾳ, ἐντελεχείᾳ)[42]– Почему же это так, если в других случаях он считал это вполне уместным? Возможно, одной из причин является то, что здесь нет корреляции с dynamis. Все другие типы актуальности, которые мы рассматривали, имеют соответствующую dynamis: движение (или движимость) коррелирует со способностью двигать (или быть движимым), имманентные акты – с соответствующими потенциями, первая актуальность – с первой потенциальностью, форма – с материей. Верно, что в этих главах то, что состоит из материи и формы, коррелируется с материей по-разному: статуя Гермеса – с каменной глыбой, из которой она сделана; незрелое зерно – с созревшим; «выделанное – с невыделанным». В таких случаях материя рассматривается как предшествующая стадия во временном процессе становления. Однако, как мы видели, Аристотель не хочет ограничивать различение между потенциальностью и актуальностью такого рода темпоральными примерами, и, в любом случае, материя уже составляет пару с формой. Поэтому он и не говорит о том, что состоит из формы и материи, как об «энергии», хотя по-английски (на аристотелизированном английском!) можно назвать его actuality, имея в виду, что это нечто актуально существующее.

Итак, существует пять типов актуальности (τὸ есть действительности) в том смысле, в котором это слово является неопределенным существительным: движение (или транзитивная активность), имманентная активность, первая актуальность, субстанциальная форма и то, что состоит из материи и формы. А теперь вернемся к общему описанию действительности в Метафизике IX.6. Цитировавшийся ранее отрывок имеет следующее продолжение: «Не обо всем говорится в одинаковом смысле, что оно есть в действительности, разве только в смысле соответствия одного другому… ибо одни относятся другу к другу, как движение относится к способности, другие – как сущность к какой-нибудь материи» (1048b6-9). Это указывает на то, что множественность «энергии», когда слово употребляется как неопределенное существительное, отражает подобную множественность его использования в качестве наименования некоего вида существования. Движения, активности, способности, формы и составные сущности – это не только различные разновидности вещей; каждое также обнаруживает отличный и уникальный способ быть вполне реальным. Это не значит, что «энергия» в ее более абстрактном смысле является принципиально неопределенной. В каждом случае имеет место некий переход – даже если он может быть выявлен лишь концептуально, а не во времени – от потенциальности к более полной реальности. Поэтому, хотя было бы ошибкой считать, что Аристотель выделяет некий единственный, неуловимый вид реальности посредством абстрактного смысла «энергии» в IX.6, он выявляет по крайней мере некий набор типов реальности. И общим у этих типов является их противопоставленность некоторой форме dynamis («возможности»)[43].