Полная версия:

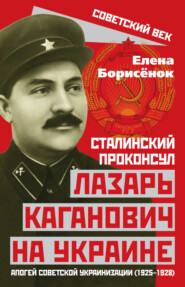

Сталинский проконсул Лазарь Каганович на Украине. Апогей советской украинизации (1925–1928)

Таким образом, в украинской историографии получил распространение тезис о том, что украинизация для большевиков была лишь временной уступкой, средством укрепления власти на Украине. Кульчицкий образно называет украинизацию «рассчитанным флиртом Сталина с украинской элитой»[64], «двуликим Янусом»: хотя в Кремле всегда подчеркивали принцип «учиться и разговаривать на родном языке», в действительности для руководителей партии имело значение совсем другое – «воссоздание в национальных регионах коммунистического режима из „местных людей“ (как высказывался Сталин)»[65]. Историк указывает, что партии необходимо было найти «формулу интеграции социально-экономических и национальных аспектов общественно-политической жизни». «Для втягивания в коммунистическое строительство всего нерусского населения многонациональной страны была введена кампания коренизации (в значении – укоренение советской власти), – указывает ученый. – Представители нерусских национальностей должны были принимать участие в перестройке власти как совокупности взаимосвязанных вертикалей – партийной, чекистской, советской»[66].

А. С. Рублев и Л. Д. Якубова отмечают, что введение коренизации являлось «вынужденным тактическим отступлением от теории марксизма, задачей которого было сохранение территориальной целостности Страны Советов». При помощи коренизации союзное руководство, «с одной стороны, обеспечило себе определенную передышку для перегруппировки сил за счет уменьшения центробежных политических процессов; а с другой, более основательно готовило переход многонациональной страны к социализму». В конечном итоге, считают украинские специалисты, «большевистская этнополитика в УССР сумела сбить национально-демократическое движение с пути конституирования политической нации»[67].

Ю. И. Шаповал замечает, что для В. И. Ленина идея государственности Украины была приемлема по форме, а не по сути, она была вынужденной уступкой, поскольку большевистская власть на Украине была антиукраинской силой. Однако, поскольку Ленин был утонченным политическим прагматиком, исповедовавшим гибкую тактику, он выступал за сотрудничество с теми политическими силами, которые отстаивали идеалы украинизации[68].

Г. Г. Ефименко сделал попытку исследовать «влияние национально-культурной политики на процессы модернизации». Исследователь выделяет три этапа в национально-культурной политике большевиков в 1917–1938 гг. Первый этап длился до 1932 г. – этап глобальной интернационализации, когда слияние наций и языков считалось возможным лишь в мировом масштабе, русский язык никаких преимуществ не получал, а на практике было немало сделано для развития национальных культур и языков: поскольку это не мешало, а даже помогало, намерениям Кремля сохранить или увеличить влияние на общество в условиях стремительной модернизации экономики. Второй этап – внутренней интернационализации – датируется 1933–1936 гг. и характеризуется таким признаком, как курс на слияние наций и языков в границах СССР, «но еще не на основе русского», об ассимиляции речь пока не шла. Но, «поскольку развитие национального сознания народов СССР, в частности украинцев, было помехой задекларированному Сталиным сближению наций, с любыми национальными особенностями велась ожесточенная борьба». Наконец, 1937–1938 гг. были этапом ускоренной русификации, «понятие „русский“ и „интернациональный“ язык и культура стали синонимами», модернизационная составляющая в национально-культурной политике была подзабыта, а на первое место вышла задача сохранения империи. Впрочем, «в следующие годы компартийная власть отказалась от стремительной русификации»[69]. О связи коренизации и модернизации речь идет и в обобщающей работе «Национальный вопрос на Украине XX – начала XXI в.». Г. Г. Ефименко и Л. Д. Якубова в разделе, посвященном Советской Украине 1923–1938 гг., указывают: «Коренизация имела две основные взаимосвязанные составляющие, предопределенные потребностями модернизации страны и необходимостью усиления влияния власти на общество: широкое привлечение местных кадров к управленческим структурам и перевод на язык местного населения значительной части культурно-образовательной, административной и агитационно-пропагандистской работы»[70].

В изучении современными украинскими историками политики советской украинизации можно выделить несколько направлений. Прежде всего, это анализ ее социальной базы. Так, Л. М. Новохатько сделал вывод, что реализация курса на украинизацию носила характер национального возрождения, и активную роль в этих процессах играла национальная интеллигенция и украинское крестьянство[71]. Роль крестьянства подчеркивает также А. И. Криворучко. Он считает, что село играло роль не столько объекта украинизации, сколько было ее главным резервуаром: именно активная роль села в процессе украинизации привела к тому, что последняя вышла за очерченные Москвой рамки и приобрела нациестроительный характер. С крестьянством автор связывает не «аппаратную», а «естественную» украинизацию, анализируя роль выходцев из села в украинизации партийных и государственных структур, различных сфер общества[72]. Украинское село не нуждалось в украинизации, подчеркивает Н. А. Идрис, а русифицированный город – «бастион большевистской власти в Украине» – вызывал недоверие украиноязычного и преимущественно сельского населения Украины[73]. П. Н. Бондарчук и В. Г. Шарпатый отмечают роль в украинизации процессов миграции населения. Переселение сельского украиноязычного населения в русифицированные города являлось, по их мнению, нациестроительным фактором. Увеличение численности украинцев – членов индустриальных профсоюзов приводило к украинизации профсоюзной работы[74].

Следующее направление тесно связано с регионалистикой, причем особенности украинизации в различных регионах УССР активно изучают и молодые украинские исследователи в своих диссертационных работах. Анализируя историю Донбасса, украинские исследователи признают отсутствие там «широкой основы „украинизации“ в виде инициативы коренного населения», отмечается также непоследовательность политики местных властей и пассивный отпор учителей переводу школьных учреждений на украинский язык (по мнению И. В. Богинской, движущей силой украинизации стали учителя из Екатеринославщины, Черниговщины, Полтавщины, Киевщины, приглашенные для работы в Донбасс[75]). По замечанию П. Демьянчука, украинизацию на начальном этапе «поддерживала только часть не ассимилированных украинцев, другие этнические общины во главе с русскими не воспринимали ее». Впрочем, ситуация медленно менялась с введением обучения на родных языках, однако численность оппонентов была значительной на протяжении всего периода ее проведения[76]. О. В. Обыдёнова подчеркивает, что советская политика создавала условия для смешивания населения и распыления национальных меньшинств, расширения присутствия русских в регионе. Социально-экономические мероприятия государства повлекли разрушение традиционного уклада жизни национальных меньшинств, их массовую миграцию в города, где быстро происходили процессы ассимиляции. Украинизация как противовес русификации и основа, на которой должны были обеспечиваться культурные права национальных меньшинств, в Донбассе не смогла победить сильные ассимиляционные влияния русского языка и культуры[77].

В. А. Стремецкая отмечает, что в результате украинизации в южных регионах УССР увеличилось количество украинцев и лиц, владеющих украинским языком, в составе советского аппарата, среди членов и руководства профсоюзной и партийной организаций. Наиболее успешно украинизация проводилась в сфере просвещения, особенно в сельской местности. Однако, по словам исследователя, процессу украинизации препятствовала «русификация городских поселений», сопротивление значительной части «великодержавно настроенных служащих», работников культурных и просветительских учреждений, части русского или русифицированного пролетариата, а также ошибки местных органов власти, форсирование темпов украинизации, невнимание центральных органов к проблемам южных областей[78]. Вообще тезис о нежелании местных органов власти, прежде всего руководителей, осуществлять провозглашенный курс в национальной политике, о живучести великодержавной традиции прочно вошел в украинскую историографию[79].

При этом подчеркивается, что «по национальному составу пролетариат в республике был преимущественно русским или русскоязычным, тогда как крестьянство – украинским», и такая ситуация приводила к тому, что русское и русифицированное мещанство и рабочий класс оказывали отпор курсу на украинизацию, более того, «подавляющее большинство промышленных рабочих враждебно восприняли политику украинизации»[80]. З. В. Нечипоренко, анализируя перспективы изучения регионального аспекта коренизации в украинской историографии, приводит в пример высказывание И. Соболь об украинофобах из числа местных русских и русифицированных украинцев, которые, по ее мнению, служили своеобразной «пятой колонной» в борьбе большевистского руководства против украинизации. Нечипоренко считает справедливым утверждение, что украинизация «развеяла в известной мере мифологему о Юге Украины как Новороссийском крае и тем самым послужила причиной национальной самоидентификации украинского населения в пределах этнической территории, которую раньше они не осознавали». Нечипоренко согласна и с тем, что «украинизация едва ли не впервые заставила русских, которые доминировали в регионе, считаться с языковыми и культурными запросами коренной нации»[81].

Еще одно направление связано с изучением украинизации в ракурсе взаимоотношений КП(б)У с национально ориентированной интеллигенцией. В конечном итоге, считают украинские специалисты, «концепция украинизации нарождалась в жестокой политической борьбе» между «активными национал-коммунистическими силами», «великорусско ориентированной частью КП(б)У» и «украинской общественностью» (научной, просветительской и литературной интеллигенцией)[82]. Однако Н. Ю. Выговский, изучивший номенклатуру системы просвещения в УССР в 1920–1930-е гг., сделал вывод о том, что «между УКП(б) и КП(б)У не существовало чересчур принципиальных тактико-стратегических различий касательно строительства социализма, а намерения боротьбистов быстро развеялись, когда их лидеры заняли руководящие посты, однако национально-политические приоритеты у них оставались теми же самыми». Поэтому «тезис о том, что боротьбисты, перекрасившись в цвета КП(б)У, жаждали своего рода реванша, не выдерживает серьезной критики»[83].

Особое внимание в истории советской украинизации уделяется периоду 1930-х годов. Так, Г. Г. Ефименко не отрицает, что «к началу второго коммунистического штурма (1929–1932 гг.) компартийное руководство подходило с весомыми успехами политики коренизации»[84]. Историк подчеркивает, что основной задачей правящей власти было «не допустить единения национального и социального сопротивления»[85]. «Компартийная номенклатура в основной своей массе продолжала считать усиленное внимание к национальному вопросу уступкой, отказаться от которой при более благоприятных обстоятельствах следовало бы сразу, едва ли не в течение суток (как это было сделано с украинизацией в РСФСР в декабре 1932 г.), поскольку она (эта уступка) по сути своей антагонистична коммунизму»[86], – считает Ефименко. По его мнению, «практика хлебозаготовок и коллективизации 1929–1932 гг. продемонстрировала, что, несмотря на украинизацию, в украинском обществе усилились центробежные настроения, которые проявились, прежде всего, в идее восстановления Украинской Народной Республики (УНР)»[87].

С. В. Кульчицкий, анализируя изменения в политике сталинского руководства в начале 1930-х гг., пришел к выводу, что «кризис, вызванный социально-экономической политикой (а „наступление социализма по всему фронту“ как раз и было такой политикой), в многонациональной стране должен приобретать национальную окраску». По его мнению, «реакция украинских крестьян на „наступление социализма“ в 1930–1932 гг. была особенно острой, и Сталин не мог этого не учитывать, так как стоял во главе страны, построенной на основе политизации этничности»[88]. Кульчицкий признает, что «в 20-х гг., когда Сталин боролся за власть, в том числе с людьми, которые родились на Украине (Л. Троцким и Г. Зиновьевым), в Кремле не было лучшего друга для украинской партийной элиты, чем Сталин»[89]. «Он активно способствовал через своего подручного Кагановича, которого сделал генсеком ЦК КП(б)У, радикальной украинизации русифицированной Украины и позволил украинизацию прилегающих к УССР территорий Российской Федерации с преобладающим украинским населением, в том числе Кубани, – считает украинский исследователь. – За все эти „подарки“ одна из крупнейших в партии организаций – КП(б)У всегда поддерживала только Сталина в противостоянии кремлевских политических олигархов в 1923–1928 гг.». Но после укрепления своей власти Сталин «не без основания считал Украину опасной для Кремля республикой» с точки зрения проявления тенденций к самостоятельности и отделению[90].

В настоящее время в украинскую историографию прочно вошло положение о связи голода на Украине и борьбы с последовательными сторонниками украинизации. Как считает Я. В. Верменич, «режим диктаторской власти» сначала превратил политику коренизации в декларативный лозунг, а затем объявил «настоящую войну всему тому, что имело национальную окраску»[91]. Украинские исследователи также подчеркивают роль крестьянского фактора во взаимосвязи украинизации и голода. В. М. Даниленко и П. Н. Бондарчук убеждены, что село было катализатором украинизации, но крестьянство могло быть национальной силой лишь в тесной связи с национальной интеллигенцией. Поэтому удар по крестьянству должен был состояться одновременно с ударом по интеллигенции, со свертыванием политики украинизации[92].

1933 г. стал рубежом, «за которым политика украинизации была не просто свернута, но и преобразована в свою противоположность», считают украинские ученые, происходит денационализация украинской культуры, репрессиям подвергаются ведущие деятели культуры[93]. Г. Г. Ефименко уточняет, что, о культурно-языковой русификации можно говорить лишь при анализе событий конца 1937–1938 гг.: в те годы она была средством централизации власти. О целенаправленной русификации после 1933 г., считает историк, говорить не приходится. Посланный на Украину Л. М. Каганович использовал для борьбы с П. П. Постышевым именно национальные украинские лозунги, вменив последнему в вину пренебрежение украинскими кадрами[94]. При этом Ефименко пишет, что в 1933 г. «компартийное руководство» отказалось от идеи глобальной интернационализации, поскольку «развитие международных событий показало, что мировой кризис не перерастает в революцию, а следовательно, надежды на мировую революцию напрасны». Стоит заметить, что крушение надежд на мировую революцию вряд ли стоит связывать с 1933 г., идея строительства социализма в одной, отдельно взятой стране официально была поддержана ЦК на XIV конференции РКП(б) в апреле 1925 г. Автор выбрал именно 1933 г. по-видимому, для того, чтобы связать отказ от идеи мировой революции и репрессии большевистского руководства против украинского национализма. Украинский историк пишет: «Внутренний ход событий показал, что, несмотря на поддержку национально-культурного развития нерусских народов, именно в национальных регионах социально-экономические кампании большевистского руководства, особенно коллективизация, проходили с наибольшими осложнениями». Таким образом, «было вполне понятно, что националы, в частности украинцы, являются далеко не наилучшей опорой большевистского режима. Последующее усиленное внимание к национально-культурному развитию тех же украинцев повлекло бы невозможность выполнения второй задачи советской модернизации – сохранения империи». Осознанию этого властью способствовало возвращение большевистского руководства «к пропаганде русских исторических ценностей», «другого средства (а его искали в течение 1933–1936 гг.) утвердить свое господство в обществе компартийное руководство найти не могло»[95].

Завершение украинизации обычно датируется 1938 г., когда «сталинское руководство взяло курс на ускорение ассимиляции». Сюда относят издание центральных и областных русскоязычных газет, создание комиссии по новому украинскому правописанию, введение обязательного изучения русского языка в начальных школах со второго класса[96]. Эти события являются для украинских историков знаковыми, означающими окончание украинизации, победу ассимиляционного и русификаторского курсов, при этом политика большевиков на присоединенных осенью 1939 г. западноукраинских землях рассматривается только с точки зрения советизации, но не украинизации. Такая точка зрения, чрезвычайно распространенная в историографии, не является единственной. Так, Т. Мартин указывает, что в нерусских школах обучение на родном языке было обязательным, а целью постановления 1938 г. «был лишь билингвизм (двуязычие) или, самое большее, двойная культура»[97]. Более того, ученый подчеркивает, что «в середине 1938 г. наблюдатель имел полное право предположить, что началась русификация Украины. Однако с окончанием Большого террора и присоединением Западной Украины в 1939 г. положение вновь стабилизировалось. И с тех пор Советская Украина оставалась двуязычной и бикультурной»[98]. Безусловно, данный вывод профессора Гарвардского университета заслуживает самого пристального внимания. Без оценки процессов, происходивших в западноукраинских областях УССР в 1939–1941 гг., невозможно представить себе украинизационную политику большевиков во всей ее полноте и разнообразии.

Несмотря на отчетливо проявляющиеся попытки современных историков найти взвешенный подход к оценке советской национальной политики 1920–1930-х гг., политика украинизации остается чрезвычайно политизированной темой, нуждающейся в объективном исследовании. Отечественные историки уделяют данной проблеме намного меньше внимания, нежели коллеги из Украины. Официальная партийная политика, по мнению украинских гуманитариев, являлась в значительной мере реакцией на активизацию национальных процессов в стране и обладала по преимуществу регулирующими функциями. Отношение к коренизации союзного руководства рассматривается исключительно как негативное, вынужденное, сдерживающее национальное развитие Украины. Подобный подход затрудняет анализ происходивших в советской стране национальных процессов и не показывает концепцию коренизации/украинизации во всем ее многообразии. В то же время изучение украинизации середины 1920-х гг., когда украинскую парторганизацию возглавлял Л. М. Каганович, помогает выявить устоявшиеся клише в оценке событий и разобраться в том, что же действительно происходило на Советской Украине в эти годы.

Среди множества работ украинских специалистов, посвященных советской украинизации, детальному изучению «периода Кагановича» (1925–1928) уделяется не так много внимания, как заслуживает данная тема. Исследования зачастую сфокусированы на отдельных направлениях украинизации (в области школьного образования, профсоюзного строительства, в культурно-просветительской сфере и т. п.). Приводятся статистические данные (например, по количеству школ с украинским языком обучения в разные годы, по тиражам и наименованиям издаваемой литературы, периодической печати и т. п.), цитируются постановления республиканских органов власти, однако этого зачастую совершенно недостаточно для того, чтобы представить себе сложный период перехода от украинизации «по декрету» к украинизации «в действии». Характерно, что в популярной и пропагандистской версии истории украинского ХХ века украинизация к концу 2010-х гг. порой превращается в неудобную тему, которую проще обойти стороной, как это сделано, к примеру, в 2019 г. в 500-страничной книге кандидата философских наук С. И. Грабовского «Убить Сталина, иначе его мифы убьют нас»[99].

При этом авторы коллективной монографии, посвященной советской украинизации, признают «значительную зависимость результативности политики украинизации от желания того или иного партийного руководителя»[100]. Роль Л. М. Кагановича оценивается отрицательно, поскольку тот, «поддерживая линию на аппаратную украинизацию… делал всё, чтобы выхолостить ее содержание, деморализовать настоящих носителей национальной культуры, свести к минимуму их творческую свободу». Для Кагановича украинизация была временным тактическим средством, направленным на умиротворение непокорных националов, на еще большее прикрепление их к имперскому центру. Основное внимание обращалось на усиление идеологического контроля за развитием национальной культуры[101].

Оценивая деятельность Кагановича в УССР, украинские специалисты особенно подчеркивают его верность Сталину, акцентируя внимание на борьбе главы украинской парторганизации с «национал-коммунистами». Так, Ю. И. Шаповал подчеркивает: «В начале апреля 1925 г. КП(б)У возглавил 31-летний еврей с Киевщины Лазарь Каганович. „Каганович заправляет в партии“, – так говорили о нем в Украине в середине 1920-х годов. Первоочередной целью его приезда было обеспечение поддержки Сталина со стороны КП(б)У, создание просталинского партийно-государственного монолита»[102]. Украинский историк также отмечает, что Каганович хорошо прочувствовал новые акценты в сталинской национальной политике, которые давали себя знать во второй половине 1920-х гг., и видел в борьбе с «националистическим уклоном» чрезвычайно эффективный способ укрепления собственного влияния. Эти мотивы и стали причиной его конфликта с А. Шумским[103].

Н. А. Фролов подчеркивает, что «Л. Кагановичу принадлежит особая роль в развертывании откровенной борьбы против тех, кого очень быстро в верхушке КП(б)У и ВКП(б) стали называть „национал-коммунистами“ и „национал-уклонистами“. Таким образом, И. В. Сталин и Л. Каганович пытались очертить определенные политические и социально-культурные границы проведения национально-культурной реформы на Украине. Они были заинтересованы в общей поддержке КП(б)У их элитарной группировки в борьбе за власть внутри ВКП(б), они были заинтересованы в обеспечении и укреплении коммунистической власти в республике усилиями тех украинцев, которые связали свою судьбу с этой властью, но они никак не желали способствовать процессам развития украинского национального самосознания, их государственности и социально-культурного развития нации»[104]. В монографии В. Ю. Васильева, посвященной динамике отношений центр-субцентр власти (1917–1938), отмечена роль Сталина и Кагановича в корректировке процесса украинизации, причем последняя рассматривается в качестве орудия социальной мобилизации вокруг идей советской власти и государства. «Захватив монопольное право на выработку и внедрение идеологем политики украинизации, эти деятели политически, а вскоре и физически уничтожали инакомыслящих руководителей в самой Компартии»[105], – считает этот автор.

Безусловно, оценки украинских специалистов, целиком укладывающиеся в сложившуюся в украинской историографии концепцию советской национальной политики, заслуживают пристального внимания. Вслед за украинской диаспорной историографией основной акцент делается на борьбе с инакомыслием, при этом зачастую остаются в тени особенности общественной жизни республики середины 1920-х гг., нюансы проведения украинизации в свете взаимоотношений как между центральным и республиканским руководством, так и между республиканскими лидерами и нарождающейся советской украинской интеллигенцией. Стоит отметить, что крупных исследований, посвященных практике проведения украинизации в 1925–1928 гг., до сих пор не появилось ни в зарубежной, ни в отечественной историографии. Между тем ощущается настоятельная необходимость в конкретном, скрупулезном изучении событий этого периода и выявления роли Кагановича в изменении социокультурной ситуации в республике.

Источниковая база для изучения данной проблемы достаточно обширна. Несомненный интерес представляют собой как официальные документы, так и документы личного происхождения. Среди опубликованных источников необходимо отметить стенограммы партийных съездов, декреты советской власти, сочинения В. И. Ленина и И. В. Сталина и т. п., сборники документов по отдельным направлениям партийной политики (как, например, культурное строительство, образование Союза ССР и др.[106]) и материалы, относящиеся к области внешней политики[107]. Кроме того, несомненный интерес представляют работы В. И. Ленина, в том числе его неизвестные документы[108], переписка Л. М. Кагановича с И. В. Сталиным[109], донесения ГПУ И. В. Сталину[110], стенограммы пленумов ЦК ВКП(б) 1928–1929 гг.[111], документы партии и органов госбезопасности о культурной политике в 1917–1953 гг.[112].

Активная публикаторская работа ведется и на Украине. Национальной проблематике посвящены многие сборники документов, среди которых стоит отметить «Национальные процессы в Украине. История и современность»[113] и «Украинский язык в ХХ веке: история лингвоцида»[114], «Украинская интеллигенция и власть: сводки секретного отдела ГПУ УССР 1927–1929 гг.»[115]. Большое количество сборников посвящено голоду 1932–1933 гг.[116] Стоит заметить, что украинские специалисты традиционно много внимания уделяют этой проблеме, однако они отнюдь не являются монополистами в данной области. В издательстве РОССПЭН вышли две подготовленные российскими учеными многотомные публикации о положении в советской деревне, куда вошли документы различных ведомств и организаций, в том числе ОГПУ, НКВД, информационные сводки, справки, доклады спецслужб высшему партийному и государственному руководству страны, которые раскрывают механизм антикрестьянской политики сталинского руководства[117].