Полная версия:

100 великих филологов

Еще в 1819 году Жан-Франсуа установил, какой части греческой надписи Розеттского камня соответствует сохранившаяся часть иероглифической надписи, и смог указать место, отвечавшее началу сохранившейся части иероглифики, которая, по его мнению, содержала приблизительно треть первоначального текста. Проведя частотный анализ, в декабре 1821 года он убедился, что 486 греческим словам соответствуют 1419 иероглифов, то есть в египетской части надписи оказалось бы значительно больше смысловых единиц, чем слов в его греческой части, если считать каждый отдельный знак идеограммой. Учтя повторяющиеся элементы, Шампольон нашел в иероглифической части надписи 166 уникальных знаков. Он заключил, что в египетской письменности существовали фонетические знаки для передачи иностранных слов и имен собственных. В демотических же текстах фонетические знаки встречались не только в словах иностранного происхождения. В самом конце 1821 года Шампольон предположил, что собственные имена греческих правителей Египта в иероглифической надписи Розеттского камня должны быть написаны с помощью тех иероглифов, которые являются прообразами алфавитных знаков. Также было известно, что имена правителей в иероглифических текстах заключались в картуши – продолговатые закругленные контуры (овалы) с горизонтальной линией внизу (при вертикальном расположении) или сбоку (при горизонтальном расположении). Структурный анализ показал, что в уцелевшей части иероглифического текста осталось только имя Птолемея. В январе 1822 года Шампольон получил литографию текста Лондонского обелиска – памятника древнеегипетской культуры, обелиска из розового гранита с острова Филы. Это обелиск вместе с другим похожим на него были найдены в 1815 году и вскоре куплены английским путешественником египтологом Уильямом Джоном Бэнксом. Надпись на обелиске с острова Филы относится 118–117 годам до н. э. и содержит прошение жрецов храма богини Исиды на острове Филы снизить налагаемое на них бремя расходов на церемониальные приемы военных и благосклонный ответ на это прошение со стороны Птолемея VIII Эвергета II и двух его цариц, Клеопатры II и Клеопатры III. Шампольон-младший к тому времени научился различать мужские и женские имена в картушах (по двум знакам, стоящим в конце) и предположил, что парное имя на обелиске может обозначать Птолемея и Клеопатру. Если бы удалось доказать регулярное повторение иероглифических знаков, это явилось бы доказательством фонетического характера древнеегипетской письменности. Шампольон сопоставил демотическое написание имен Птолемея в Розеттской надписи и имя Клеопатры в папирусе Казати, обнаружив, что знаки, которые встречались в демотической записи, употребляются и в других местах с одинаковым фонетическим значением. Далее надо было по разработанному методу восстановить иероглифические эквиваленты для демотических знаков. На литографии Лондонского обелиска Шампольон опознал иероглифические имена Птолемея и Клеопатры, причем второе он восстановил теоретически. Это доказало правильность его гипотезы. Шампольон определил 12 иероглифических знаков, соответствующих десяти буквам греческого алфавита. Дальнейший анализ имен Александра и Береники дал искомый иероглифический алфавит, соответствующий 19 греческим буквам, предлогу и придыханиям, – всего около 60 фонетических знаков. С помощью этого алфавита были прочитаны титулы «Цезарь» и «автократор», часто встречающиеся в египетских текстах греко-римской эпохи.

14 сентября 1822 года Шампольон получил настоящий ключ к дешифровке. В этот день он получил зарисовки из Абу-Симбела, сделанные его приятелем. Увидев на рисунке имя фараона в картуше, он попытался прочитать его при помощи уже отождествленных знаков и понял, что может понять имя фараона, не относящегося к греко-римской эпохе. Это было имя Рамзеса II Великого. Уже известные знаки читались как mss, начальный знак солнца Шампольон счел обозначением звука r, поскольку по-коптски Солнце звучит как «Рэ». На другой картинке с картушем были те же знаки, что и в имени Рамзеса. Первый знак, значение которого было неизвестно, – изображал ибиса, чье имя в греческих источниках передавалось как Thoth. Ту же форму оно имело и в коптском языке. Шампольон счел, что первый знак является детерминативом, прочие указывали на фонетическое чтение и передают имя фараона Тутмоса III. Ученый понял, что может читать имена фараонов, не дублируемые греческими текстами, и доказал, что алфавитное иероглифическое письмо существовало в Египте задолго до контактов с греками. Резюме своего открытия Шампольон окончил 20 сентября, доклад в Академии был назначен на 27 сентября. Монография «Письмо господину Дасье относительно алфавита фонетических иероглифов» (Lettre à Mr. Dacier relative à l’alphabet des hiéroglyphes phonétiques) была литографирована еще до объявленного доклада, а извлечение из нее помещено в октябрьском номере Journal des savants за 1822 год. Публикация этой монографии ознаменовало собой рождение египтологии как науки. В самом начале «Письма к господину Дасье» утверждалось, что истолкование демотики и иероглифики позволит пролить свет на общую историю древнего Египта. В феврале 1823 года Шампольон получил через своего покровителя герцога Пьера Луи де Блака д’О (1771–1839) золотую табакерку с надписью: «Король Людовик XVIII – месье Шампольону-младшему по случаю его открытия иероглифического алфавита». Открытие Шампольона имело всемирное значение. В 1824 году вышел в свет основной труд Шампольона, излагавший учение о системе египетского иероглифического письма: «Очерк иероглифической системы древних египтян, или Изыскания об основных элементах этого священного письма, об их различных комбинациях и о связи между этой системой и другими египетскими графическими методами» (Précis du système hiérogliphique des anciens égyptiens, ou recherches sur les éléments premiers de cette écriture sacrée, sur leurs diverses combinaisonts, et sur les rapports de ce système avee les autres méthodes graphiques égyptiennes). В 1824–1825 годах братья Шампольон свершили поездку в Италию на средства правительства Франции и познакомились с коллекциями египетских рукописей в Турине и Риме. Перед отъездом из Турина Шампольон-младший обнаружил в коллекции надпись, подобную Розеттской (с греческим, иероглифическим и демотическим текстом), которая была очень удобна для демонстрации методов дешифровки и прочтения иероглифики. В 1825 году Жан-Франсуа был награжден орденом Почетного легиона. В 1826 году по поручению правительства Шампольон провел успешные переговоры о покупке коллекции египетских древностей англичанина Генри Солта, хранившейся в Ливорно. Она стала основой Египетского отдела парижского Лувра, куратором которого был назначен Жан-Франсуа Шампольон. В 1828–1829 годах он руководил франко-тосканской экспедицией в Египет. В ходе экспедиции Шампольон на большом новом материале убедился, что его метод фонетического чтения иероглифов не дал ни одной ошибки, а сам ученый с каждым днем лучше понимал систему древнеегипетской письменности и увеличивал число читаемых знаков. Из Вади-Хальфы 1 января он отправил письмо непременному секретарю Академии барону Бон-Жозефу Дасье (1742–1833), где писал: «Я теперь уверен, что…в нашем «Письме об иероглифическом алфавите» нечего менять. Наш алфавит правилен: он с одинаковым успехом применим, во-первых, к египетским памятникам римлян и Лагидов, и, во-вторых, что представляет наибольший интерес, к надписям всех храмов, дворцов и гробниц времен фараонов…Я предвкушаю удовольствие постепенно показать вам весь древний Египет». В конце экспедиции после аудиенции у фактического правителя Египта Мухаммеда Али-паши Шампольон написал «Краткую заметку по истории Египта, составленную в Александрии для вице-короля и врученную его величеству в ноябре 1829 года». Перед отъездом из Египта, в ноябре 1829 года, Шампольон отправил Мухаммеду Али письмо, в котором призвал к сохранению культурного наследия Египта: «Европа в целом с признательностью воспримет активные меры, которые его высочество предпримет для обеспечения сохранности храмов, дворцов, могил и всех видов памятников, которые еще свидетельствуют о могуществе и величии Древнего Египта и в то же время являются наиболее прекрасными украшениями Египта современного. В этой обстановке было бы желательным, если бы его высочество приказал: 1) чтобы не поднимали ни под каким предлогом никакого камня или кирпича, или украшения со скульптуры или не со скульптуры в древних сооружениях и монументах, до сих пор существующих как в Египте, так и в Нубии, 2) древние монументы, вырытые и высеченные в горах, также важно все сохранить… Необходимо срочно распорядиться, чтобы в будущем не совершалось никакого повреждения в этих захоронениях…»

К концу 1829 года Шампольон вчерне закончил «Египетскую грамматику». Изучая египетские памятники, он пришел к выводу о сильном влиянии древнеегипетского искусства на древнегреческое. 7 мая 1830 года Шампольон был избран действительным членом Академии надписей и стал профессором египтологии Коллеж де Франс. Однако ученый сильно страдал от подагры и болезни легких, что ограничивало его работоспособность. 13 декабря 1831 года его поразил инсульт, несколько дней Шампольон был парализован. Когда Жан-Франсуа смог подняться с постели, он больше не мог самостоятельно писать. Вскоре он сообщил брату, что больше не оправится, и вручил ему рукопись «Грамматики», назвав ее «визитной картой для потомства». Американский ученый Константин Рафинеск-Шмальц в письме Шампольону указывал, что изобретенный им метод дешифровки египетских рукописей применим для дешифровки письменности индейцев майя, но Жан-Франсуа уже не смог ответить ему. 11 января 1832 года у Шампольона случился новый инсульт, сопровождавшийся приступом подагры. Он был парализован, но мог говорить. 3 марта Шампольон позвал родных и заявил, что чувствует приближение конца. Жак-Жозеф пригласил священника, Жан-Франсуа попрощался с друзьями и родными. Отдельно он поговорил с 8‐летней дочерью Зораидой. Перед самой кончиной он попросил принести из Лувра его арабский костюм и записную книжку. В четыре часа утра 4 марта Шампольон скончался. Его похоронили на кладбище Пер-Лашез недалеко от могилы Жозефа Фурье. 1‐й том «Египетской грамматики» (Grammaire égyptienne, ou Principes généraux de l'écriture sacrée egyptienne appliquée à la représentation de la langue parlée par Champollion le jeune), который сам ученый успел переписать набело, был издан в 1836 году. 2‐й том появился в 1841 году. В этой книге самым главным своим достижением в исследовании древнеегипетской письменности Шампольон назвал то, что «египетская графическая система в целом одновременно использовала знаки идей и знаки звуков; что фонетические буквы той же природы, что и буквы нашего алфавита, вместо того чтобы ограничиться единственно выражением иностранных имен собственных, формировали, напротив, более значительную часть египетских иероглифических, иератических и демотических текстов». Систематизированные результаты Франко-тосканской экспедиции в четырех томах под названием «Памятники Египта и Нубии» (Monuments de l’Egypte et de la Nubie) были опубликованы в 1835–1845 годах. Немецкий египтолог Карл Лепсиус (1810–1884), наиболее выдающийся египтолог середины XIX века, в 1866 году в руинах Таниса обнаружил Канопский декрет – трехчастную надпись иероглификой, демотикой и на греческом языке. Прочтение им иероглифического текста по методу Шампольона показало его полное тождество с греческим, что показало полную надежность этого метода.

Франц Бопп

(1791–1867)

Немецкий лингвист, основоположник сравнительного языкознания. Франц Бопп родился 14 сентября 1791 года в Майнце. Он был сыном Андреаса Боппа (около 1765–1840), писца при дворе Майнцского архиепископа, и дочери гражданина Майнца Регины Линк, умершей в 1820 году. Вскоре после рождения Франца семья переехала вместе с архиепископским двором в Ашаффенбург (Бавария), где находилась вторая резиденция архиепископа. Переезд был вызван событиями Великой французской революции и начавшейся войной революционной Франции с европейским державами. Франц окончил лицей в Ашаффенбурге. Познакомившись в лицее с восточными языками, он увлекся санскритом и в 1812 году на стипендию, предоставленную правительством Баварии, отправился для его изучения в Париж, где пробыл пять лет. Бопп работал в Императорской библиотеке, где была богатая коллекция книг и рукописей на санскрите. Уже его первый труд, «О системе спряжения санскритского языка в сравнении с системой спряжения греческого, латинского, персидского и немецкого языков» (Über das Konjugationsystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griech.-lat., pers. und german. Sprache) (1816), стал настоящей научной сенсацией. О родстве указанных языков было известно давно, но Бопп первым предложил действительно научный метод, приняв за основание для сравнения не случайное созвучие слов, но общий строй языка, проявляющийся во флексиях и словообразовании. Он утверждал, что «сходство языков обозначает происхождение их от одного общего первобытного языка». 17 лет спустя Бопп издал свой главный труд, «Сравнительная грамматика санскрита, зендского (древнеперсидского), армянского, греческого, латинского, литовского, старославянского, готского и немецкого языков» (Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altslavischen, Gotischen und Deutschen) (1833, 1853). Он также является автором книг «Кельтские языки в их соотношении с санскритом» (Die kelt. Sprachen in ihrem Verhältnisse zum Sanskrit n. s. w.) (1839), «Сравнительная система акцентуации» (Vergleichendes Accentuationssystem) (1854) и «Об албанском языке в его родственных связях» (Uber das Albanesische in seinen verwandschaftlichen Beziehungen) (1855). В Лондоне, где Бопп изучал санскрит, он также издал ряд отрывков из большого индийского эпоса «Махабхарата». Бопп опубликовал «Подробный учебный корпус по санскритскому языку» (Ausführliches Lehrgebäude der Sanskrita-Sprache) (1827). Бопп приспособил изложение санскритской грамматики к европейскому образу мысли и тем способствовал популяризации санскрита в континентальной Европе. Он признавался: «Для меня во всем, что касается Индии, самое важное – язык, и я выступаю как писатель с искренним удовольствием лишь для расчленения его организма, для исследований его отношения к родственным диалектам и его значения в общем мире языков».

Франц Бопп. Гравюра 1866 г.

Исследуя систему спряжений, Бопп первым уделил внимание грамматике в сравнительном языкознании. Он стремился научно доказать родство индоевропейских языков и восстановить общий вид индоевропейского праязыка на основе сравнения слов из разных языков, а также проследить постулируемое общее происхождение грамматических форм и их композиционные перегибы. Ученый хотел дать описание исходной грамматической структуры языков, выведенной из их взаимного сравнения, и проследить фонетические законы языков и происхождение грамматических форм. Бопп провел исторический анализ глагольных форм и предоставил материалы для истории сравниваемых языков. В дальнейшем он сравнивал все разделы грамматик индоевропейских языков. Метод Боппа был основан на разложении грамматических форм на элементы, восходящие к самостоятельным словам, и на основе этого создал теорию агглютинации. Ученый ввел понятие «местоименных корней», которые в более или менее скрытом виде заложены в предлогах, союзах и частицах. Основным принципом словообразования в индоевропейских языках Бопп считал сочетание «глагольных» корней с «местоименными». Он установил, что многие словообразовательные элементы нельзя объяснить с помощью сохранившихся слов, так как они были унаследованы в древнейшие периоды языка. Поэтому язык в позднейший период уже не сознает, откуда он заимствовал те или иные приставки или суффиксы. Присоединенный суффикс не всегда идет в ногу с изменениями, происходящими с течением времени в соответствующем изолированном слове; или же, наоборот, он изменяется, когда остальные элементы слова остаются неизменным. Все словообразующие частицы, играющие в языке чисто формальную роль, как полагал Бопп, восходят к самостоятельным в древности лексическим единицам.

С 1821 года Бопп являлся профессором восточной литературы и общего языкознания в Берлинском университете, а с 1822 года состоял членом Берлинской академии наук. В 1864 году он перенес инсульт, после чего прекратил преподавательскую деятельность. Франц Бопп умер 23 октября 1867 года в Берлине. Он был удостоен высшего прусского ордена Pour le Mérite (1842) за заслуги в науке и искусстве. Британский лингвист Рассел Мартино (1831–1898) писал в некрологе «Исследования Боппа по санскриту и публикации на санскрите являются прочным фундаментом, на котором была построена его система сравнительной грамматики, без которой она не могла бы быть совершенной. Для этой цели требовалось гораздо больше, чем простое словарное знание санскрита. Сходство, которое он обнаружил между санскритом и родственными западными языками, существовало в синтаксисе, сочетании слов в предложении и в различных приемах, которые могло выявить только фактическое чтение литературы, гораздо большее, чем в простом словаре. Как специалист по сравнительной грамматике он был гораздо больше, чем простой знаток санскрита…[и все же] несомненно, он сделал грамматику санскрита, бывшую лабиринтом индийских тонкостей, такой же простой и привлекательной, как греческая или латинская, ввел изучение более простых произведений санскритской литературы и подготовил (лично или по своим книгам) учеников, которые могли продвинуться намного дальше, проникнуть даже в самые запутанные разделы литературы и сделать Веды понятными для широкой публики».

Владимир Иванович Даль

(1801–1872)

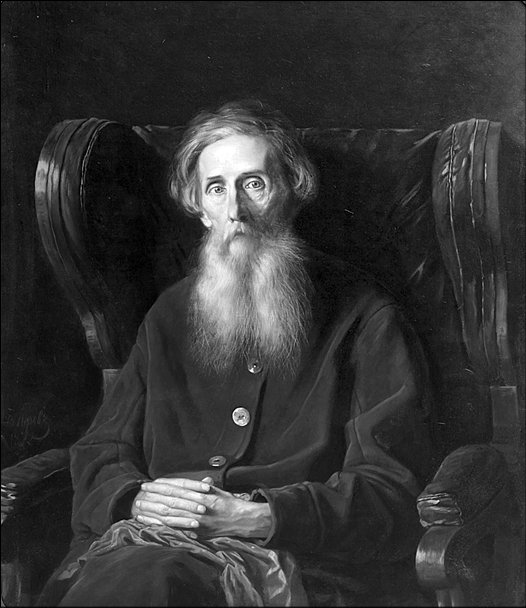

Русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, военный врач, автор «Толкового словаря живого великорусского языка». Владимир Даль родился 10 (22) ноября 1801 года в поселке Луганский завод (ныне – Луганск) Екатеринославской губернии Российской империи в семье лекаря горного ведомства Ивана Матвеевича (Йохана (Иоганна), Кристиана Даля (1764–1821) и его жены Юлии Христофоровны, урожденной Фрейтаг. Отец Даля был датчанином, приехавшим в Россию в царствование Екатерины II. В 1814 году он выслужил потомственное дворянство, а к моменту смерти имел чин статского советника и был старшим лекарем Черноморского флота. В 1799 году Йохан Кристиан принял российское подданство и стал именоваться Иваном Матвеевичем. Он был не только врачом, но и довольно известным лингвистом, свободно владевший, помимо родного датского, немецким, английским, французским, русским, идиш, латынью, греческим и древнееврейским языками. Мать Владимира Даля была из русских немцев и свободно владела пятью языками. Сам же Владимир хорошо знал немецкий, французский, английский языки, читал и писал по-латыни, знал болгарский, сербский, белорусский, украинский, казахский, татарский, башкирский языки. Семья Далей была лютеранами. Владимир Даль в 1819 году окончил петербургский Морской кадетский корпус и был произведен в мичманы. Сперва он служил на Черноморском флоте, а в 1824–1825 годах – на Балтийском флоте. С сентября 1823 по апрель 1824 года находился под арестом по подозрению в сочинении эпиграммы на главнокомандующего Черноморским флотом А.С. Грейга и на его любовницу Юлию Кульчинскую, но был оправдан по суду. За время службы на флоте Даль так и не избавился от морской болезни. Поэтому он вышел в отставку в чине лейтенанта по истечении обязательного срока службы и в январе 1826 года поступил на медицинский факультет Дерптского университета. В 1828–1829 годах Даль участвовал в войне с турками в качестве военного врача в Дунайской армии, работал в качестве хирурга и боролся с эпидемиями, будучи награжден серебряной медалью на георгиевской ленте и орденом Святой Анны 3‐й степени с бантом. Перед отъездом в армию он досрочно сдал диссертацию на степень доктора медицины. В 1830 году Даль опубликовал повесть «Цыганка» в журнале «Московский телеграф». За участие в подавлении Польского восстания 1830–1831 года Даль был награжден орденом Святого Владимира 4‐й степени с бантом. С марта 1832 года он служил ординатором в Петербургском военно-сухопутном госпитале. Писатель П.И. Мельников вспоминал о Дале: «…Он трудился неутомимо и вскоре приобрел известность замечательного хирурга, особенно же окулиста. Он сделал на своем веку более сорока одних операций снятия катаракты, и все вполне успешно. Замечательно, что у него левая рука была развита настолько же, как и правая. Он мог левою рукой и писать, и делать все что угодно, как правою. Такая счастливая способность особенно пригодна была для него как оператора. Самые знаменитые в Петербурге операторы приглашали Даля в тех случаях, когда операцию можно было сделать ловчее и удобнее левою рукой». В 1832 году Даль опубликовал «Русские сказки из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским. Пяток первый». После выхода этой книги ректор Дерптского университета пригласил Даля на кафедру русской словесности. При этом книга была принята в качестве диссертации на соискание ученой степени доктора филологии. Однако министр просвещения счел «Русские сказки» неблагонадежными, так как в книге «содержатся насмешки над правительством, жалобы на горестное положение солдата и пр.». Осенью 1832 года Даль был арестован, но его спасло заступничество поэта В.А. Жуковского, наставника наследника престола (по другой версии – командира пехотного корпуса генерал-лейтенанта Ф.В. Ридигера (1783–1856), и он был освобожден в тот же день). В июле 1833 года Даль был переведен в Оренбург чиновником особых поручений при военном губернаторе В.А. Перовском и прослужил там около восьми лет в чине коллежского асессора, а в дальнейшем – статского советника. Он много ездил по уездам, собирал фольклорные материалы, занимался естественными науками. За коллекции по флоре и фауне Оренбургского края Даль был избран в 1838 году членом-корреспондентом Петербургской академии наук по физико-математическому отделению. В 1839–1840 годах Даль участвовал в Хивинском походе и в 1840 году был удостоен ордена Св. Станислава 2‐й степени с короной. В 1841 году Даль стал секретарем товарища министра уделов Л.А. Перовского, в дальнейшем ставшего министром внутренних дел. В 1843 году Владимир Иванович был назначен чиновником особых поручений при министре внутренних дел и удостоен ордена Св. Владимира 3‐й степени. В сентябре 1845 года он стал одним из основателей Русского географического общества. В 1846 году Владимир Иванович издал «Повести, сказки и рассказы Казака Луганского». В 1849 году Даль был произведен в действительные статские советники и назначен управляющим Нижегородской удельной конторой. В 1858 году он был удостоен ордена Св. Станислава 1‐й степени за успехи в образовании крестьянских девушек. В 1859 году Даль вышел в отставку и поселился в Москве. В том же году он был избран действительным членом Общества любителей российской словесности при Московском университете. В конце жизни Даль переложил Ветхий Завет «применительно к понятиям русского простонародья». Осенью 1871 года он крестился в православие. Даль увлекался гомеопатией и спиритизмом. 22 сентября (4 октября) 1872 года Владимир Иванович Даль скончался в Москве от инсульта и был похоронен на Ваганьковском кладбище.

В.И. Даль. Художник В.Г. Перов. 1872 г.

Даль остался в истории науки прежде всего своим «Толковым словарем живого великорусского языка», четыре тома которого он опубликовал в 1861–1866 годах. Также в 1862 году он опубликовал «Пословицы русского народа. Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, загадок, поверий и проч.», который содержит около 32 000 фраз. Более тысячи собранных им сказок Даль передал А.Н. Афанасьеву, а записанные им песни – П.В. Киреевскому.

Первые слова для своего словаря Даль записал в марте 1819 года, путешествуя по России, а последние слова – незадолго до своей смерти, в 1872 году. В словарь вошло 200 000 слов, а для иллюстрации их значений было использовано более 30 000 пословиц, поговорок и загадок. Основу словаря составил живой язык простонародья, прежде всего язык современного Далю крестьянства, представленный разнообразными региональными, производными и близкими по смыслу словами, а также примерами их использования. Писатель Андрея Белый утверждал: «Материалы далевского словаря открывают даль будущего: в корень слова вцеплять и любую приставку, и любую по вкусу концовку; даль словарных выводов Даля: истинный словарь есть ухо в языке, правящее пантомимой артикуляций его». Сам Даль писал в «Напутном слове» к словарю: «И вот с какою целью, в каком духе составлен этот словарь: писал его не учитель, не наставник, не тот, кто знает дело лучше других, а кто более многих над ним трудился; ученик, собиравший весь век свой по крупице то, что слышал от учителя своего, живого русского языка. Много еще надо работать, чтобы раскрыть сокровища нашего родного слова, привести их в стройный порядок и поставить полный, хороший словарь; но без подносчиков палаты не строятся; надо приложить много рук, а работа черна, невидная, некорыстная… Кажется, будущая грамматика наша должна будет пойти сим путем, то есть развить наперед законы этого словопроизводства, разумно обняв дух языка, а затем уже обратиться к рассмотрению каждой из частей речи. В деле этом такая жизненная связь, что брать для изучения и толковать отрывочно части стройного целого, не усвоив себе наперед общего взгляда, то же самое, что изучать строение тела и самую жизнь человека по раскинутым в пространстве волокнам растерзанных членов человеческого трупа». Благодаря словарю Даля были сохранены для науки тысячи диалектных словоформ, более нигде не зафиксированных. В 1880–1882 годах вышло 2‐е издание словаря, исправленное и дополненное по рукописям автора. В это издание было дополнено свыше 1500 слов и около 350 пословиц и поговорок.