Полная версия:

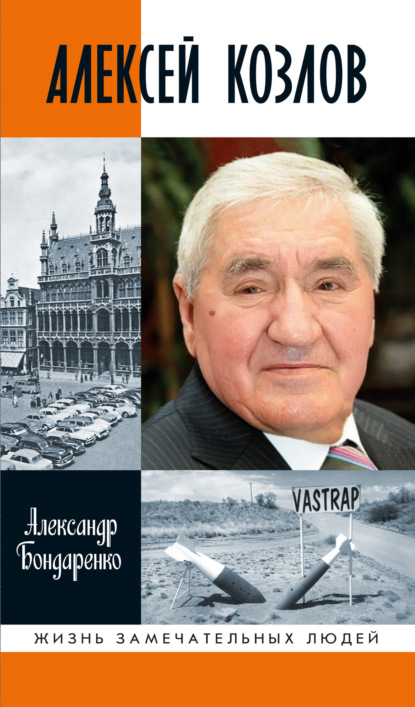

Алексей Козлов. Преданный разведчик

Вот так! В общем-то, интересное тогда было время: страна в очередной раз переживала период нагнетания истерии существования в условиях «осаждённой крепости», когда советскому народу упорно внушалось, что только мы одни идём правильным путём, а весь мир – против нас. К сожалению, путь наш был не совсем правильным, да и считать, что все в зарубежье поголовно настроены против нас, тоже было бы нелепо. Однако в том самом 1953 году, 5 марта, скончался Иосиф Виссарионович Сталин, определённо пересидевший в кресле вождя свой разумный срок, что в итоге привело к очередной раскрутке репрессий, а потому новое руководство страны начинало торопливо и не всегда разумно менять приоритеты внутренней и внешней политики нашего государства. К тому же в верхах шла ожесточённая борьба за власть…

Но нашему герою, отправившемуся в столицу поступать в Московский государственный институт международных отношений, до этого не было никакого дела. Вот что он рассказывал про свои тогдашние проблемы: «Чемодана у меня не было. Это тогда большая редкость была. Но разве ж это могло остановить юнца, у которого столько планов на будущее? Так что ящик перевязал и туда вещи свои сложил. Да их-то и было немного. И замок висячий снаружи прикрепил. Чувствовал себя почти Ломоносовым и возвращаться домой не собирался»[22].

В Москву Алексей приехал на Северный вокзал – так до 1955 года именовался нынешний Ярославский. В столице он был первый раз – да и вообще, надо полагать, в первый раз выехал за пределы родной своей Вологодской области. Так что где искать институт и как туда добраться, он не имел ни малейшего понятия. Поэтому, сойдя с платформы, Козлов обратился к первому же милиционеру: «Не скажете, дорогой, где находится МИМО?» Страж порядка, обладавший чувством юмора, ответил доброжелательно: «Не знаю, я там не учился! Вот справочное бюро тут находится – пойди и спроси адрес!»

Через несколько минут Алексей уже знал и адрес института, и то, как туда добраться. Это приободрило: во-первых, всё, оказывается, совсем не так сложно, да и, во-вторых, москвичи показались ему людьми достаточно радушными.

Доехать до института оказалось очень даже просто: всего несколько остановок по «красной», Сокольнической линии метро, до остановки «Парк культуры». Прямо у метро – огромное здание, в котором, как потом узнал Козлов, с 1921 года находился Институт красной профессуры. О том, что здесь преподавали Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.Е. Зиновьев, К.Б. Радек и иже с ними – так же как и о том, кто они такие, на ту пору просто вычеркнутые из истории, Алексей Михайлович узнал гораздо позже. До института здание занимал Народный комиссариат просвещения, потом, после упразднения ИКП, оно несколько лет пустовало, а затем тут обосновался МИМО, созданный в 1944 году, когда «в верхах» стало ясно, что стране остро не хватает квалифицированных дипломатов…

Итак, Алексей без труда добрался до нужной станции метро, увидел величественное здание института, а далее всё произошло точь-в-точь как в известной пословице: «По одёжке встречают – по уму провожают».

Встреча была на институтском крыльце, где, говоря современным языком, «тусовались» московские хлыщи, рассчитывающие в обозримом будущем вступить на дипломатическое поприще. Появление «конкурента» в аккуратной, но очень непрезентабельной одёжке, да ещё и с этим самым ящиком или сундучком с навесным замочком, вызвало у них презрительно-насмешливое отношение. «Ты чего? Езжай к себе – в институт сельскохозяйственный! Поступай в Сельхозакадемию – здесь тебе делать нечего!» – высокомерно посоветовал кто-то под громкий хохот окружающих. Впрочем, больше задираться никто не стал, видя, что парень пришёл здоровый, можно и схлопотать. Не обратив внимания на насмешников, Алексей спокойно прошёл в приёмную комиссию.

…А ведь даже в дурацкой шутке может оказаться доля истины! Именно Тимирязевскую сельскохозяйственную академию (а отнюдь не МИМО, которого тогда ещё не было) окончил в 1932 году П.М. Фитин[23], возглавлявший советскую внешнюю разведку в годы Великой Отечественной войны…

Очевидно, в Москву Алексей приехал точно к указанному времени, потому как в тот же день сдал свой единственный экзамен. Точнее даже, сдачи-то и не было: он только начал отвечать на первый вопрос билета, как экзаменаторы, услышав его безукоризненный хохдойч, пошептались между собой и сказали: «Хватит!»

«Они просто обалдели! – говорил нам коллега Козлова, хорошо его знавший. – Ведь там приходили ребята из московских спецшкол, но у них немецкий был обычный, а у него, от Зельмана Шмульевича, был разговорный, настоящий. Он спокойно цитировал немецкие стихи – всё знал прекрасно. И вообще, к тому же, он был вышколен, как настоящий немец».

Кратко посовещавшись, педагоги спросили: «Вы откуда?» – «Я 1-ю школу в Вологде закончил», – отвечал Алексей, уверенный, что всем всё будет понятно. И на том его вступительный экзамен был успешно завершён. Из здания, глянув со снисходительным презрением на продолжавших толпиться на крыльце тех самых «остроумных» хлыщей, Козлов вышел уже досрочно зачисленным в вуз студентом. В общем, как в нашей пословице: ему – МИМО, а тем, вполне возможно, и мѝмо… Теперь у него впереди было шесть лет учёбы…

Особых личных воспоминаний Алексея Михайловича о студенческих годах на сохранилось: обычно все интервьюеры – и мы в том не исключение – расспрашивали его о разведывательной работе, хотя именно о ней наш герой говорил очень мало, и ещё выспрашивали о пребывании в южноафриканской тюрьме. Вот это была для него самая любимая тема, потому как скрывать там было нечего и не от кого. Поэтому в рассказе нашем мы ограничимся всего несколькими свидетельствами.

Известный уже нам Юлий Квицинский писал: «Учиться в МИМО было очень интересно. Это был в те времена один из лучших гуманитарных вузов страны. В числе профессоров значились такие имена, как Тарле, Дурденевский, Крылов, Любимов. Была и сильная молодая поросль преподавателей. Прекрасными специалистами отличалась языковая кафедра. Но главное, что определяло атмосферу, было желание студентов учиться. Определённый процент равнодушных и разгильдяев, конечно, был, но он был ниже, чем в других местах. Царил определённый дух корпоративности»[24].

Известно, что как раз в то самое время, с 1953 года, в МИМО стали принимать студентов из социалистических стран, которые и учились, «и жили вместе с советскими студентами». Так, Алексей нежданно-негаданно оказался поселён в одну комнату с тремя студентами из ГДР, что дало ему возможность не только постоянно общаться с носителями языка, но и наблюдать их в повседневной жизни, получая при этом такую «бытовую» информацию, которой ни на каких занятиях не дадут.

Хотя, набирая, аккумулируя этот немецкий опыт, Козлов делал это в общем-то подсознательно, никак не думая, что впоследствии ему придётся превратиться в того самого Отто Шмидта, но без отчества «Юльевич». Он, как и все его сокурсники, готовился идти по дипломатической стезе. И ведь большинство из его однокашников по ней не только пошло, но и сделало на ней успешные карьеры. Кажется, все три соседа Алексея по комнате, немецких студента, впоследствии стали послами ГДР в различных странах. Ну и из наших советских студентов, однокурсников Алексея Михайловича, достигли дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла СССР и/или России Игорь Иванович Яковлев, Валерий Николаевич Попов, Анатолий Федосеевич Тищенко и ещё ряд других. Так что более чем вероятно, что и Козлов мог бы представлять наше государство в какой-нибудь из ведущих стран мира – ну, или где-нибудь в Кабо-Верде, ранее именовавшейся Республикой Острова Зелёного Мыса. Однако, как нам известно, судьба распорядилась по-другому…

С третьего курса будущие дипломаты начали, параллельно с основным, изучать и второй язык. Возможно, какие-то желания и учитывались, но очевидно, что определяющую роль играла точка зрения мидовского руководства – то есть потребности ведомства. Вот и Алексею пришлось вдруг заняться датским языком…

Ну, пришлось – и что тут такого особенного? Ведь способности к языкам у него явно были. На этот вопрос отвечает великий знаток Скандинавии Борис Григорьев – писатель, автор книги «Скандинавия с чёрного хода» и ряда других, а по совместительству (уж так получилось) полковник внешней разведки:

«Могу с полной ответственностью утверждать, что овладеть этим языком в совершенстве, как это удаётся многим иностранцам при изучении английского, французского или итальянского языков, практически невозможно. В датском языке есть несколько звуков и особенностей произношения, которые делают эту сверхзадачу невыполнимой. Датский язык был четвёртым по счёту на моём пути, но я чуть не вывихнул свой язык (который во рту), пока более-менее сносно научился более-менее фонетически грамотно выражать на нём свои мысли. И понимать датчан я научился лишь ко второму году пребывания в стране. Кошмар!

Шутники утверждают, что если хочешь послушать, как звучит датская речь, то возьми в рот горячую картошку и попытайся говорить по-шведски. Получится похоже»[25].

А теперь немного о жизни института со слов «младшего товарища» Козлова – того самого Олега Гордиевского. Не очень хочется его цитировать, особого доверия его утверждения не вызывают, и вообще он мерзавец и предатель, однако отбрасывать свидетельства очевидца лишь по той причине, что он тебе глубоко несимпатичен, нельзя. И потом, что ни говори, но без этой личности нам в нашем повествовании, к сожалению, не обойтись. В своей известной нам уже книге, кокетливо названной «Следующая остановка – расстрел», предатель рассказывает о нравах, якобы царивших в МИМО в то время, когда он там обучался одновременно с Алексеем Михайловичем:

«Мне понравился институт с самого первого дня: всё мне было там по душе, не в последнюю очередь потому, что при первом появлении в его стенах я услышал, как студенты открыто обсуждали доклад Хрущёва на ХХ съезде партии…

В институте этот дух умственной и культурной раскованности кружил голову, был заразительным. Студенты могли критиковать, печатать листовки, проводить собрания, вывешивать плакаты, произносить речи. Особенно часто собрания устраивали студенты старших – четвёртого, пятого, шестого – курсов; они, разумеется, были опытнее, образованнее и красноречивее нас. Мы, младшие, взирали на всё это с восторгом, особенно когда происходили своеобразные диспуты – сродни мозговой атаке…»[26]

Напомним, что в то время, когда Гордиевский поступил на 1-й курс, те же Козлов и Квицинский были уже на 4-м, то есть тут как раз речь идёт о них, на которых, как утверждает Олег Анатольевич, он тогда «взирал с восторгом».

А теперь цитата «из Квицинского», несколько отличающаяся по своей тональности от весьма «либеральных» утверждений Гордиевского: «В институте была сильная комсомольская организация. С её помощью администрация держала довольно строгую дисциплину. Понукать комсомольские комитеты особенно не требовалось. В них работали не за страх, а за совесть: активная деятельность в комсомоле учитывалась при распределении на работу по окончании института. Получить работу по прямой специальности было очень сложно, так как МИД СССР брал не более 10–20 процентов выпускников, остальным приходилось идти в другие организации и учреждения»[27].

А вот что говорил нам по этому поводу сам Алексей Михайлович Козлов: «Я с этой сволочью в своё время учился в МГИМО, мы с ним вместе работали в комитете комсомола. Кстати, он очень такой идейный был – любил выступить…»[28] О ком же это он? О Гордиевском! О том студенте-первокурснике, кому «дух умственной и культурной раскованности кружил голову»… Однако, как можно понять, окружающие этого «либерального головокружения» не замечали – по крайней мере, во время комсомольских собраний. Между прочим, во фразе Алексея Михайловича, начинающейся словами «я с этой сволочью…», содержится ключ к тем самым трагическим событиям, которые произойдут в 1980 году…

Но пока ещё только начинался 1959 год – и вроде бы здорово начинался. 2 января к Луне отправилась первая автоматическая межпланетная станция «Луна-1»; 27 января в Москве открылся XXI съезд КПСС, на котором первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв уверенно заявил, что СССР приступает к строительству коммунизма (в том самом 1980 году, когда коммунизм намечалось построить окончательно, в народ пошёл жёсткий анекдот: «Ранее объявленный коммунизм заменяется на Олимпиаду-80»); 31 января было опубликовано сообщение ТАСС о выполнении решений правительства о новом сокращении Вооружённых сил СССР на 300 тысяч человек. Резали по живому, ломали судьбы людей, в большинстве своём получивших образование на краткосрочных командирских курсах, прошедших войну и ничего не умевших более, кроме как воевать и учить своих солдат «науке побеждать»…

Той самой зимой 1959 года Алексей Козлов был отправлен на полугодичную преддипломную практику в консульский отдел посольства СССР в Дании, в Копенгаген.

Скажем так: командировка прошла скучно – и слава Богу! Нет, «скучно» в том плане, что не было никаких «ярких», экстраординарных событий – была добросовестная работа консульского клерка (в сущность её вдаваться не будем, кому интересно – посмотрите должностные обязанности такового). А вот сама Дания, конечно, впечатление произвела. Тот же Копенгаген, «игрушечный старинный город с улочками, на которые вот-вот, взявшись за руки, выскочат сказочник Андерсен и философ Кьеркегор, все эти уютнейшие каналы, мосты и мостики, дворцы и хижины, пруды с романтическими лебедями…»[29].

Заставляем себя уйти от соблазна описывать красоты и достопримечательности очаровательной датской столицы, но всё-таки предоставляем слово нашему другу Борису Григорьеву для одного очень краткого, но весьма яркого свидетельства: «Пожалуй, ни в одной другой стране не приходится столько замков и дворцов на душу населения, сколько в Датском королевстве. Большинство из них, несмотря на преклонный возраст, прекрасно сохранились до наших дней и составляют завидную культурную коллекцию. Ожесточённые войны и сражения, которые на протяжении веков вела Дания, в том числе и на собственной территории, почти не сказались на их состоянии. Разумеется, всё это стало возможным благодаря государству и отдельным частным лицам, не жалеющим денег на поддержание памятников старины в надлежащем состоянии»[30].

Честно говоря, после откровенного нашего отечественного наплевательства на все эти «памятники старины», до сих пор успешно продолжающегося, несмотря на все патриотические всхлипы с трибун разной высоты, такое отношение к собственной истории не могло не вызывать уважения. Становилось ясно, что не всё было уж столь неблагополучно в том самом Датском королевстве, как некогда утверждал устами принца Гамлета Вильям Шекспир… Хотя к этому вопросу мы ещё вернёмся…

Вот в такой удивительной стране и оказался вдруг Алексей Козлов.

…Это была его первая загранкомандировка, и мог ли он тогда помыслить, что Дания станет первой из тех 86 стран земного шара, которую ему придётся посетить! И это – тот самый вологодский парнишка с дощатым сундучком с навесным замочком, приехавший в 1953 году «покорять Москву»…

Козлов возвратился в Москву, очевидно, ощущая себя без пяти минут «карьерным дипломатом» и очень надеясь в обозримом будущем поехать вновь в спокойную и уютную сказочную Скандинавию. Но, как говорится, «человек предполагает, а Бог располагает» – на небесах (точнее, в некоторых «высоких кабинетах») ему была предначертана совершенно иная судьба.

«…Вызвали меня трое людей, одетых в штатское, и предложили мне пойти работать в разведку. Я им сказал, что с удовольствием пойду, но ни в коем случае не буду заниматься писаниной – только оперативной работой.

– Вы что, тогда уже имели некоторое представление о разведывательной работе?

– Никакого! Потому и подумал: раз я в оперативной работе ничего не понимаю, то наверняка меня на писанину посадят…

– Не посадили?

– Вот эта шишка, видите, на этом пальце – у меня как раз от оперативной работы и выросла. Потому что без писанины никогда не обойдёшься – особенно, когда приедешь из командировки. Там только сиди и пиши!

Прошло некоторое время – меня вызвали на Лубянку. Кстати, я там был один-единственный раз за всё время моей работы в разведке. В кадрах спросили: “Ты читал ‘И один в поле воин’[31]?” Это была очень известная книжка. “Да”, – говорю. “Хочешь так же работать?” – “Хочу”. И все!»[32]

Есть и ещё одна причина того, почему Алексей сразу же принял предложение «товарищей в штатском». Один из его коллег вспоминал: «Он мне говорил, что с радостью согласился потому, что, несмотря на престижность вуза, далеко не все выпускники попадали в те годы на дипломатическую работу. Некоторые вынуждены были трудиться где-нибудь на границе, в таможне – там, где требовались иностранные языки и те знания, которые они приобретали в своём вузе».

Что ж, к выпускному курсу Козлов уже не был тем наивным провинциальным мальчиком, каким он приехал в Москву, и понимал, что даже самые радужные ожидания могут взять да и не сбыться. Это относительно уверенности в том, что по выпуску он непременно должен был попасть на дипломатическую работу… Конечно, очень хотелось, но…

«Вообще, я не думаю, что для Алексея Михайловича это предложение было такое уж неожиданное, – высказывает свою точку зрения С.С. Яковлев. – У них почему-то в МГИМО эта тема, службы в КГБ, среди студентов циркулировала. У нас, например, в МГУ, на мехмате, где я учился, а потом на вычислительной технике, эта тема не поднималась: никто не говорил, мол, хорошо бы попасть в КГБ. А там эта тема циркулировала – как не самый худший вариант трудоустройства. Предложили ему – и он принял это предложение».

Вслед за генералом разведки мы также наивно удивляемся: и почему это питомцы «дипломатического вуза» думали о перспективах работы в госбезопасности? Словно бы и иностранные посольства на нашей территории не были на достаточно много процентов (точнее не скажем, везде по-разному) укомплектованы кадровыми сотрудниками тамошних спецслужб…

Ну и ещё один очень важный момент, почему-то чаще упускаемый. Это соответствие внешности разведчика его роли. У нас почему-то утвердилось мнение, что разведчик должен быть с виду какой-то незаметный, невзрачный, незапоминающийся. На самом деле – совсем наоборот, он должен вызывать симпатию, привлекать к себе людей, буквально сразу же входить в доверие. При этом, однако, он чаще всего не должен нести на себе ярко выраженных национальных черт. Не говорим про, так скажем, «интернациональные нации», рассеянные по всему миру, типа евреев или армян (кстати, известно, что из тех и из других получались лучшие наши нелегалы), а вот, извините, с «рязанской репой», что называется, в нелегалы вряд ли определят…

Кстати, в своих мемуарах об Отечественной войне 1812 года знаменитый поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов[33] описывает ситуацию, когда среди французских пленных, взятых его отрядом, один солдат показался слишком похож на русского – та самая «рязанская репа», так сказать. Допросили. Оказалось, что это действительно бывший унтер-офицер одного из гренадерских полков, оставшийся на неприятельской территории после войны 1807 года и затем вступивший во Французскую армию. Расстреляли бедолагу за предательство…

А у нас в своё время бытовал такой анекдот: «Американцы блестяще подготовили своего нелегального разведчика для работы в России: несколько диалектов русского языка и все необходимые оперативные навыки… И вот забрасывают его куда-то в Сибирь, идёт он, типичный русский мужик – небритый, в треухе, в телогрейке, “кирзачах”, “козью ножку” курит – к занесённому снегом селу, останавливается у колодца, просит старуху с ведром: “Бабусь, дай, однако, водички-то напиться!” – “Не дам!” – “Почему?” – “Да шпион ты проклятый!” Американец падает на колени: “Бабка, как же ты узнала?!” – “Да у нас, милок, таких чёрных отродясь не бывало!”»

Примерно вот так…

На том мы и заканчиваем в данной главе рассказ про Алексея Козлова, потому как можно сказать, что как раз сейчас, после того разговора с «товарищами в штатском», и завершился мирный период его жизни, ведь жизнь и деятельность нелегального разведчика именуется «боевой работой».

А вот про его «антагониста» и почти что однокашника Олега Гордиевского нам тут поговорить ещё придётся. Для этого перенесёмся на три года вперёд – в 1962-й, когда член комитета ВЛКСМ института Гордиевский сначала побывал на полугодовой стажировке в том же самом Копенгагене, а затем защитил диплом и сдал государственные экзамены. Рассказ свой мы начнём не по порядку, а с того времени, как Гордиевский завершил стажировку. Почему именно так, читатель скоро поймёт.

…В известном советском фильме «Иван Васильевич меняет профессию» сказано: «Не может же он всё время врать?!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Notes

1

Конон Трофимович Молодый (1922–1970) – участник Великой Отечественной войны, впоследствии – разведчик-нелегал, полковник.

2

Антонов В.С., Карпов В.Н. Нелегальная разведка. М., 2007. С. 296.

3

Ермаков Н.А. Член королевской «Заморской лиги» // История Российской внешней разведки. Очерки. Т. 5. М., 2014. С. 185.

4

Геворк Андреевич Вартанян (1924–2012) – разведчик-нелегал, полковник, Герой Советского Союза (1984).

5

Юрий Анатольевич Шевченко (1939–2020) – разведчик-нелегал, полковник, Герой Российской Федерации (2017).

6

Рудольф Иванович Абель, наст. имя – Фишер Вильям Генрихович) (1903–1971) – разведчик-нелегал, полковник.

7

Павел Алексеевич Ротмистров (1901–1982) – главный маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза (1965), с февраля 1943 по август 1944 года командовал 5-й гвардейской танковой армией.

8

Бондаренко А.Ю. Герой России Алексей Козлов: «Хочу обратно на нелегальную работу!» // Красная звезда. 2009. 19 декабря.

9

Кац В. Зельман Щерцовский // Еврейская панорама. 2019. 10 ноября.

10

Алексей Николаевич Ботян (1917–2020) – полковник, Герой Российской Федерации (2007). В годы Великой Отечественной войны – боец спецотряда НКВД «Олимп»; затем – разведчик-нелегал, один из создателей группы «Вымпел».

11

Политический словарь. М., 1940. С. 120.

12

Город в Волынской области Украины.

13

«Жизни жёлтых важны» (англ.) – по аналогии с не столь давно возникшим в США общественным движением «Black Lives Matter» («Жизни чёрных важны»).

14

Эрнст Тельман (1886–1944) – председатель ЦК Коммунистической партии Германии (1925–1933), депутат Рейхстага (1924–1933). В марте 1933 года арестован; в августе 1944-го – расстрелян.

15

Отто Юльевич Шмидт (1891–1956) – советский математик, географ, геофизик, астроном, организатор книгоиздания и реформы системы образования; исследователь Памира и Севера; академик АН СССР (с 1935), Герой Советского Союза (1937).

16

Кац В. Зельман Щерцовский…

17

Богданович Н. Железный Зельман // Премьер. Областная общественно-политическая газета. 2011. 26 июля.

18

Гордиевский О.А. Следующая остановка – расстрел. М., 1999. С. 68.

19

Борис Николаевич Григорьев (род. 1942) – полковник СВР, писатель.

20

Юлий Александрович Квицинский (1936–2010) – посол по особым поручениям МИД СССР (1981–1986), посол СССР в ФРГ (1986–1990), с мая по сентябрь 1991 года первый заместитель министра иностранных дел СССР. В 1992-м уволен из МИД РФ, но спустя пять лет возвращён; посол РФ в Норвегии (1997–2003). С 2003 года до конца жизни – депутат Государственной думы 4–5-го созывов (от КПРФ).

21

Квицинский Ю.А. Время и случай. Заметки профессионала. М., 1999. С. 181–182.

22

Меркачёва Е.М. Наш человек из химчистки // Московский комсомолец. 4.11.2015.