Полная версия:

100 очерков о Петербурге. Северная столица глазами москвича

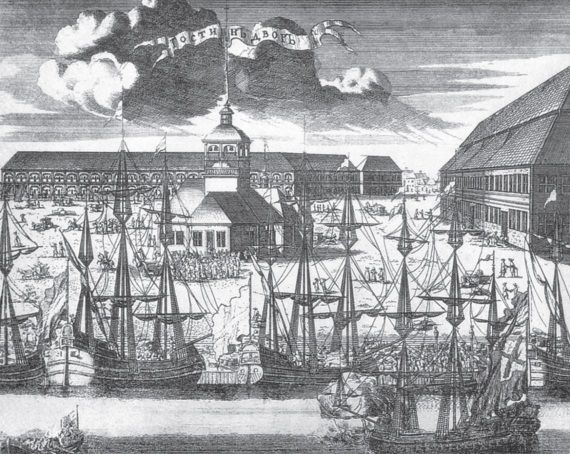

Гостиный двор. Клеймо гравюры А.Ф. Зубова «Панорама Петербурга». 1716 год

А проведенная уже через год, в ноябре-декабре 1714 года, новая перепись сообщает, что «на Санкт-петербургском острове 17 улиц, в них 1605 дворов», в которых проживают 4042 человека. А в 1717 году здесь уже 1779 дворов, но население Адмиралтейского острова растет быстрее – здесь 1727 дворов (из общего числа 5075 владений в городе). Образуются новые районы, претендующие на роль городского центра (Васильевский остров, потом Адмиралтейская сторона), – и роль Городского острова в жизни города, столь большая в первое десятилетие, заметно снижается. В градостроительных планах Петра и его архитекторов Городской остров занимает более чем скромное место…

И все же Петербург начинался как город именно отсюда, с невского правобережья – с этой частью города связаны и первые трудные годы становления новой столицы, и имена многих замечательных людей той поры.

«Канцелярия от строений»

У царя нет недостатка ни в хороших мастерах-строителях, ни в рабочих людях всякого рода, ни в потребных для возведения разных зданий материалах…

Х. – Ф. Вебер. 1716 годПетровский Петербург был новым городом не только по возрасту своему, но и по новизне градостроительной идеи. Он был задуман не в подражание какому-то уже существующему европейскому городу (Амстердаму, например, или Венеции – распространенное, к сожалению, мнение об этих «образцах» основано на некоторых приметах чисто внешнего сходства) и строился по-новому. Величайшее достоинство архитектуры – ее связь с ландшафтом, слитность с природным окружением – в Петербурге представлена с поразительным совершенством. Оно проходит через всю историю нашего города – через все эпохи, стили и ломки.

Давно уже сложилось мнение, что Пётр – едва ли не единственный создатель этого удивительного города. Зачинатель – да. «Генератор» градостроительной идеи – да. Автор особой «кадровой политики» на всех уровнях: верхнем (архитекторы), среднем (мастера различных специальностей) и нижнем (рабочие-строители) – да. И в этом смысле он может быть назван «первым главным архитектором» Петербурга.

Но рядом с Петром («рядом» в буквальном смысле слова – настолько тесными и регулярными были связи его с ними) находился обширный круг людей, которые, улавливая указания и намеки царя, иногда поспешные и не очень определенные, придавали им профессиональное воплощение. Именно их – от архитектора до простого «работного человека», пригнанного сюда за тридевять земель, – профессионализм был в представлении Петра главным критерием (вплоть до определения жалования, размер которого очень сильно различался) отношенья к этим людям, доверия к ним.

В петровском Петербурге не просто интенсивно строились отдельные здания, здесь сложилась особая архитектурная школа, сформировался особый архитектурный стиль, получивший название «петровского барокко», он не был «изобретен», придуман – он сложился естественно, органично, как итог осмысления, освоения и самобытного российского зодчества, и достижений европейской архитектуры. Недаром, вероятно, при Петре трижды издавался (в 1709, 1712 и 1722 годы) классический труд Джакомо Вильолы «Правило о пяти членах архитектуры»…

Новый город строился «с нуля», его создание требовало не только идей и их исполнителей – архитекторов, мастеров и рабочих-строителей, но совершенно новой организации всей строительной отрасли и строительной практики. Эта задача была осознана в 1710–1712 годы, когда история молодого города вступила в новую фазу.

В российском государственном архиве сохранилась составленная Доменико Трезини в феврале 1724 года записка, в которой перечисляются все основные постройки Петербурга петровского времени. Начало каменного строительства (закладка в мае 1710 года дома графа Головкина на Городском острове и в августе того же года «большого каменного дома светлейшего князя» Александра Меншикова на Васильевском острове) знаменовало новый этап застройки города, до этого сооружавшегося как бы на временной основе.

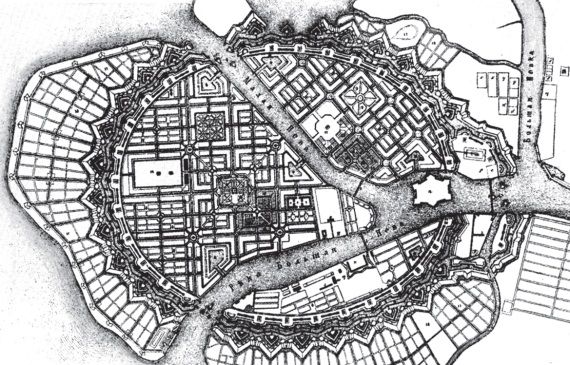

План Леблона

Число объектов, сооружаемых в Петербурге, росло не только из года в год, но и из месяца в месяц. И в 1712 году создается особое ведомство, Городовая канцелярия, предназначенное выполнять эти работы. Князь Алексей Черкасов возглавил новое ведомство.

Это было уникальное учреждение, практически не имевшее европейских (не говоря о российских) аналогов. Его создание и деятельность – любопытнейшая и поучительная история. В нем соединялись теория и практика, административные и производственные функции. Некое «министерство строительства», существовавшее в начале XVIII века.

Городовая канцелярия ведала всеми русскими и приглашенными по контракту из-за границы архитекторами и мастерами (резчиками, штукатурами, декораторами, художниками и пр.); ей подчинялись и все присылаемые на берега Невы из разных концов России «работные люди». Проектирование отдельных объектов, составление планов (города в целом, как знаменитый план Леблона, созданный в 1716 – январе 1717 года, и отдельных частей города, как план застройки Васильевского острова, составленный Трезини и утвержденный Петром в первый день 1716 года), заготовка строительных материалов, подряды на отдельные строительные работы и, наконец, само строительство множества различных объектов одновременно, таковы были функции Городовой канцелярии – административного, творческого учреждения и одновременно крупнейшего производственного предприятия.

Канцелярия распоряжалась огромными денежными средствами, ее бюджет составлял 200 тысяч рублей в год. В ее ведении были многочисленные кирпичные заводы, расположенные на берегах Невы, выше города (производительность – несколько миллионов штук в год), и заводы по производству извести на берегах реки Сяси в Тосно. Заводы, изготовлявшие изразцы («образцы» на манер голландских) и стекло, также подчинялись Городовой канцелярии.

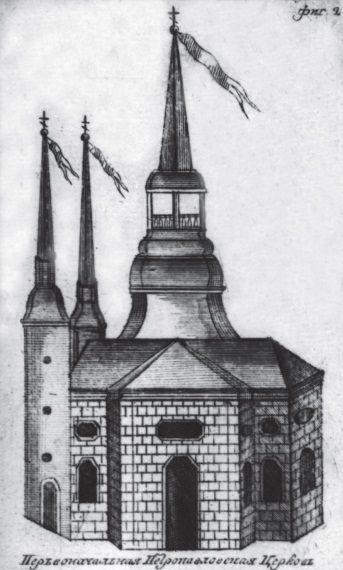

Я. Челнаков. Первоначальная Петропавловская церковь

Особых забот требовала заготовка лесных материалов для строительства. Основные лесные массивы края были объявлены заповедными, рубка здесь категорически запрещена; лесоматериалы пригонялись издалека (из Казанской губернии, например), для строительства использовались и доски от разобранных барж, на которых в новую столицу доставлялись различные материалы и припасы (чтобы не гонять обратно порожняком – очень интересный способ утилизации транспортных средств: сами корпуса грузовых судов становились стройматериалом). Только жжением древесного угля в окрестностях занимались более 2 тысяч «работных людей».

Подряды на поставку строительных материалов были огромными: так, в 1721 году заключается подряд на изготовление кузнецами 350 тысяч строительных гвоздей…

Число объектов, сооружение которых возлагалось на Городскую канцелярию, было очень велико. Причем строили «под ключ». В этом списке – все дошедшие до нас архитектурные комплексы и отдельные здания петровского времени: все царские дворцы в городе и пригородах, здания Двенадцати коллегий и Кунсткамеры, Петропавловский собор и Конюшенный двор, сухопутный и морской госпитали на Выборгской стороне и Исаакиевская церковь, стоявшая на том месте, где сейчас «Медный всадник», огромный «Гостин двор» на Васильевском острове, на берегу Малой Невы, и каменный пороховой погреб на острове Малой Невы, напротив Гостиного двора. И сооружение в 1723 году «комедианского дома». И строительство частных домов для петровских вельмож – отпуск материалов из казенных запасов и сами строительные работы осуществлялись Городовой канцелярией в виде платных услуг.

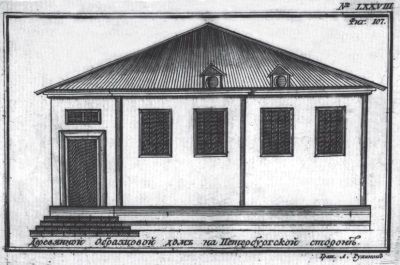

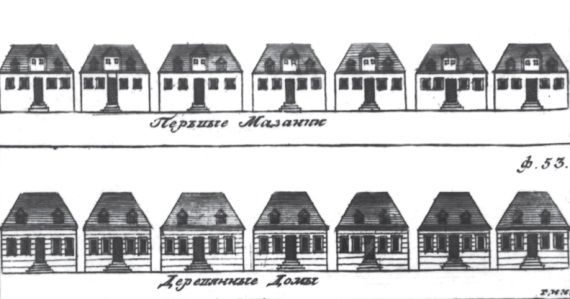

Особенно интересна практика создания для «обывательского» строительства в Петербурге домов по «типовым проектам» (их называли «обрасцовые дома» или «манерные дома»). В мае 1717 года Пётр из-за границы прислал «черчеж, по которому всем, на реку строящемся, строить таковым образом»… Архитекторы Леблон, Трезини, Гербель составили проекты таких домов для разных социальных групп – от «именитых» до «подлых» (слово означало человека, платящего подати).

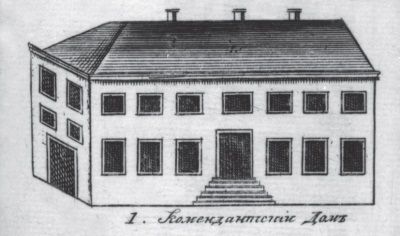

Дом «для именитых», например, был двухэтажным на подвале, в семь окон по фасаду, с высоким крыльцом, балконом над ним и мезонином; подробный рисунок фасада дополнялся планами расположения внутренних помещений в обоих этажах.

Планы «образцовых домов», гравированные и тиражированные, продавались всем желающим по 25 копеек за оттиск гравюры.

А. Рудаков. Вверху: Комендантский дом. Внизу: Образцовый дом на Петербургской стороне

В записке Д. Трезини говорится, что в 1716 году на Васильевском острове начат «под регулярное строение отвод места партикулярным людям по берегу реки Невы» и что «строится зачали того ж году каменное строение в июле»; в документе, датированном маем 1720 года, говорится, что на строительстве «обрасцового дома» занято 55 рабочих.

Так началась застройка – сперва на Васильевском острове, а позднее в других частях города – кварталов, состоявших из тесно один к другому стоявших однотипных домов; строго зарегулированная застройка этих кварталов определило их название – «колонны» (от итальянского columne и произошла петербургская «Коломна», по поводу именования которой так много было споров…)

В ведении Городовой канцелярии были не только тысячи «работных людей» со всей России, но и специальное строительное подразделение, названное по имени его начальника «Синявиным батальоном»; насчитывал батальон около 600 человек – постоянные кадры квалифицированных строителей – и дислоцировался на Выборгской стороне, на берегу Большой Невки, между нынешнем Сампсониевским и Гренадерским мостами. (Второй подобный батальон, строивший только адмиралтейские объекты, находился под командованием подполковника Михаила Онуфриевича Аничкова…)

В роли начальника батальона, созданного еще в 1709 году, перед нами возникает замечательная фигура одного из близких сподвижников Петра, выдающегося администратора петровского времени Ульяна Акимовича Синявина.

Когда в 1725 году Екатерина I произвела Ульяна Синявина в генерал-майоры, в выданном ему патенте на чин, говорилось: «Он употреблен был к строению крепости Шлисельбурха, Нарвы, Питербурха и прочих строениев, что более касалось до архитектуры милитарис (военной) и ныне по прежнему при тех же крепостей и протчих государственных строениев вышнюю дирекцию и притом несколько полков в команде своей имеет…»

В 1703 году Ульян Синявин – комиссар при ответственных строительных работах, в 1711 году – обер-комиссар, в 1718 году он сменил князя Черкасского на посту руководителя Городовой канцелярии (она с 1723 года стала именоваться «Канцелярией от строений») (блестяще руководил ею до марта 1732 года. Место «директора над строениями» с очень высоким (1000 рублей в год) жалованьем в чиновном, административном, деловом мире молодой столицы было очень заметным и почетным. (Дом Ульяна Синявина был последним, который посетил Пётр накануне того дня, когда слег в смертельной болезни…)

Н. Челнаков. Образцовые мазанковые и деревянные дома

Это удивительная династия – Синявины. Отец, Аким Синявин, в 1700 году был воеводой в сугубо сухопутном городе Волхове, неподалеку от Тулы, но его дети и потомки прославились в российском флоте. Сын Наум (умер в 1738 году) – первый (после Петра) русский человек, дослужившийся до вице-адмиральского звания; сын Иван (умер в 1726 году) был главным командиром Каспийской флотилии; внук Алексей Наумович – адмирал; внук Николай Иванович – вице-адмирал, главный командир Кронштадского порта; правнук Дмитрий Николаевич – прославленный герой морских сражений первой трети XIX века.

Ульян Синявин прославился на другом поприще – гражданском, административном, строительном. Он и его помощники в Канцелярии от строений майор Иван Румянцев и полковник Иван Лутковский сделали очень много не только для застройки новой столицы, но и для создания при их активном непосредственном участии законодательной базы строительства Петербурга.

Весной 1732 года руководство всеми строительными работами в Петербурге передали Дворцовой канцелярии. Ульян Акимович Синявин прожил после этого восемь лет. И еще при его жизни, в 1737 году, было создано новое учреждение, названное Комиссией о Санкт-Петербургском строении. Она многое восприняла от своей предшественницы – Канцелярии от строений. Но это были уже совсем иное учреждение и совсем другая история. О ней рассказ впереди.

Встреча ботика

Иль в отъятый край у шведа

Прибыл Брантов утлый бот,

И пошел на встречу деда

Всей семьей наш юный флот,

И воинственные внуки

Стали в строй пред стариком…

А. Пушкин. 1835 годМы привыкли считать, что старейший памятником в нашем городе – тот, который принято называть «Медным всадником». Это верно, если под памятником понимать только специально созданное скульптурно-архитектурное сооружение – монумент, посвященный определенному событию или персонажу истории, напоминающий о нем.

Но если понимать памятник шире – как любое рукотворное произведение мемориального характера, восстанавливающее в памяти поколений значительные события прошлого, «поворотные пункты истории», ее «звездные часы», – придется признать, что привычное наше мнение подлежит пересмотру. Ведь являются бесспорными памятниками национальной истории и петербургская «Аврора», и находящиеся в норвежском «скансене» нансеновский «Фрам», и корабль викингов, и плот «Кон-Тики»…

И в нашем городе есть такой памятник – петровский ботик, обычно называемый «Дедушкой русского флота». Хотя сегодня он всего лишь – музейный экспонат, что вряд ли справедливо по отношению к его истории.

Пётр придавал ботику особое мемориальное значение, для него это был кораблик особенный, единственный в своем роде; слишком о многом говорил он стране и народу, создававшим свой могучий флот.

Тема увековечения воинских подвигов и побед, боевой славы армии и флота вообще была близка царю, волновала его. Потому-то и сооружаются в молодом городе на Троицкой площади триумфальная арка в честь победы при Гангуте и «перемида четырех фрегатов», посвященная победе флота при Гренгаме в 1720 году. Долгое время царь вынашивал идею сооружения «триумфального столпа», на котором в больших чеканных «медалях» должны быть изображены все крупнейшие события Северной войны – эскизный проект этого памятника находится в Эрмитаже. Но среди всех этих затей (включая и конную статую Петра, исполненную в 1719 году скульптором Карло Растрелли) «Дедушка русского флота» занимал особое место. Он всегда «жил» отдельно – этим подчеркивалась, утверждалась его исключительность, «особость».

Некоторые авторы пишут, что Пётр после своих юношеских «забав» на ботике забыл о нем и вспомнил, лишь случайно увидав его вновь в 1722 году.

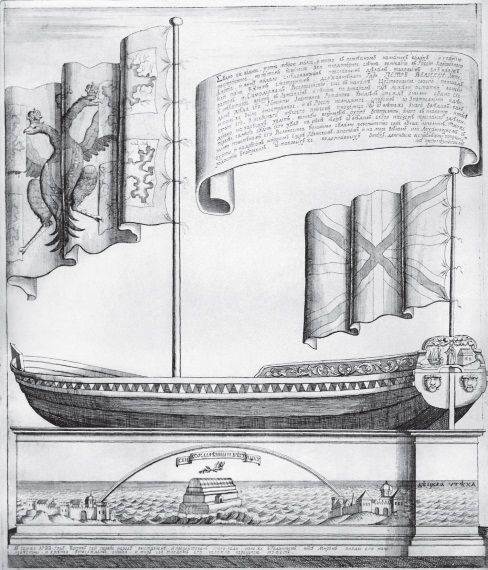

Но вряд ли это так: ведь о своей первой «встрече» с ботиком и плаваниях на нем Пётр подробно рассказал в своем вступлении к «Уставу морскому» еще в 1720 году И новая «встреча» в Москве в начале 1722 года была, вероятно, не случайной… Московский архитектор и художник Иван Зарудный (Заруднев) получает приказание царя оформить специальную «тумбу» – постамент, на котором ботик должен быть торжественно водружен в центре Москвы. «Картины» на «гранях» тумбы изображали морские пейзажи, корабль под парусами и «Ноев ковчег под радугой». А сопровождавшие их надписи были следующие: «Децкая утеха принесла мужеский триумф. От Бога сим токмо получен сей вожделенный вестник». Именно таким и изображен ботик на известной гравюре Ивана Зубова.

В донесении иностранца-очевидца, саксонского резидента, мы читаем: «В сем же 1722 году ботик сей впервые народу выставлен и презентован, того ради… что мир сей его (ботика) нарещися может»… Впрочем, Христиан Вебер сообщает, что еще в 1716 году ботик, «сохраненный теперь как редкость», был установлен в специально устроенном доме «вместе с глобусом».

Именно тогда, в дни московского празднования Ништадтского мира и родилась у Петра идея перевозки ботика в новую столицу, ближе к флоту и к царскому дому. 29 января сержант Коренев получает указ: «Ехать тебе с ботиком и везть до Шлиссельбурга на ямских подводах и, будучи в дороге, смотреть прилежно, чтоб его не испортить… того ради ежать днем, а ночью стоять, и где есть выбоины, спускать потихоньку». Ночевать следовало не в населенных пунктах (из опасения пожаров), а на полях, под постоянном наблюдением. Вместе с Кореневым ботик сопровождали капрал, 12 солдат и 2 матроса; на пути следования предписывалось «беречь от всяких случаев», а 16 ямских подвод давать «без всякого медления и отговорки»…

И еще один любопытный документ: указ от 1 февраля об отпуске московского Сытного двора «собственных Его Величества буеров матросу Михаилу Ракову, который ныне посылается с старым ботиком в Санкт-Петербург на сей февраль месяц вина простого по чарке на день».

Путешествие было неспешным, но прошло благополучно. В Шлиссельбурге ботик поставили посреди площади, против церкви, надежно его укрыв…

Он невелик, тот старый «Дедушка». Длина его – 6 м (5,7 м по килю), ширина – 1,65 м, вес с веслами, мачтой и рулем – 1286 кг (по данным 1837 года), высота мачты – 6,4 м, высота кормового флагштока – 2,7 м.

Наступил конец мая. Приближалось 30-е, день рождения Петра. Именно на этот день как его главное, торжественное событие и было назначено прибытие ботика в Петербург. Это вообще стало центральным событием всего 1723 года.

26 мая в Адмиралтействе спустили на воду корабль «Св. Михаил», а на следующее утро Пётр отправился в Шлиссельбург навстречу ботику. 29 мая вверх по Неве до Александро-Невского монастыря отправился весь столичный гребной и буерный флот с императрицей, всем генералитетом и министрами. Есть версия, что уклонившихся владельцев «партикулярных» судов царь «за такую знатную вину» велел оштрафовать по 15 рублей каждого!..

Вечером того же дня ботик подошел к монастырской пристани. На нем по Неве от Шлиссельбурга шли сам царь, контр-адмирал Наум Синявин и обер-сервайер (главный кораблестроитель) Иван Головин. Стоявшие вокруг гребные суда приспустили флаги, над водой разнесся грохот орудийных выстрелов, звуки труб и литавр. С ботика отвечали тремя выстрелами из установленных на нем пушечек.

Ночь у монастырской пристани. Почетный караул от Преображенского полка. Петербург готовился к встрече. «Флотилия должна была составлять, – сообщает голландский резидент в Петербурге, – триумфальный конвой для первого мореходного судна, подавшего императору мысль о построении других парусных судов».

Ботик Петра Великого. Левый борт. И.Ф. Зубов по рисунку И.П. Зарудного. 1722 год

И вот наступило долгожданное утро 30 мая. После заутрени в монастыре «новорожденный» (51 год) Пётр на ботике в сопровождении 9 галер и всех встречавших судов двинулся вниз по Неве к Троицкой пристани, где было назначено главное торжество. Когда ботик подошел к тому месту на реке, где ныне Литейный мост, с обеих крепостей раздались два оружейных залпа, а выстроенные на Троицкой площади оба гвардейских полка стреляли «беглым огнем». В тот момент, когда царь на ботике подошел к Троицкой пристани, грянул мощный залп из всех крепостных пушек, а после литургии в Троицкой церкви – еще один… Над Государевым бастионом крепости был поднят штандарт.

А потом сотни приглашенных направились на банкет в «Сенатские покои», находившиеся тут же, на краю площади, близ крепости. На банкете этом Пётр под орудийные салюты с царской яхты провозгласил свои традиционные четыре тоста, из которых третий был в честь «Дедушки», а заключительный, как всегда на торжествах, связанных с флотом, за «семейство» (детей) Ивана Головина – за построенные и строящиеся под его главным начальством корабли флота российского…

А вечером, в призрачном свете белой ночи, с воды устроили огромный фейерверк. «На реке, – читаем мы в дневнике Ф. Берхгольца, – прямо против Летнего сада на обширных паромах приготовлен был большой фейерверк, и по первоначальному распоряжению положено было в Сенате только обедать, а после обеда танцевать в саду и смотреть оттуда на фейерверк. Фейерверк, как обычно, состоял из множества ракет, водяных и воздушных шаров, огненных колес, но, кроме того, горел еще большой девиз из голубого огня с изображением привезенного в этот день ботика и с надписью «Что от малых причин могут быть большие следствия»…» 3 июня в честь ботика состоялась ассамблея в Летнем саду.

А самого «виновника торжества» перевели в Адмиралтейство, и в тот же день, 2 июня, контр-адмиралу Науму Синякову приказано особо оберегать его, а при опасности (от огня, молнии) «оставляя другую нужду, спускать на воду, чтоб оному какова повреждения не было».

Продолжение торжества состоялось ровно три месяца спустя, в конце августа, ботик вышел из Петербурга в Кронштадт, где его встречал и приветствовал весь Балтийский линейный флот – 20 больших кораблей и один фрегат; на всех этих кораблях насчитывалось более полутора тысяч орудий. Под грохот орудийных залпов с кораблей ботик гордо шел среди огромных кораблей, приветствовавших его; на руле сидел сам царь, на веслах четыре адмирала (Синявин, Сивере, Гордон и Сандерс), князь Меншиков на носу ботика промерял глубину залива, исполняя роль боцмана. Это был единственный в истории случай – ни один корабль не удостаивался такого «торжествования»

30 августа, в день памяти Александра Невского, вторая годовщина заключения Ништадтского мира отмечалась в Петербурге огромным маскарадом, в котором участвовали все «знатные персоны». Ботик шел по Неве в сторону крепости – мимо выведенных на Неву против Троицкой пристани пленных шведских кораблей. За ними шла вся Невская флотилия – несметное множество гребных судов. Они провожали ботик к месту его стоянки – дело в том, что именно в этот день был издан указ о содержании ботика в крепости, в Государевом бастионе, куда его торжественно, с участием Петра, водворили под грохот 21 залпа орудийного салюта. Вечером – иллюминация и «зажжены были во всех домах по окнам свечи».

Ровно через год, в такой же день, 30 августа, ботик снова вывели из крепости – вверх по Неве, к Александро-Невскому монастырю. А через два дня появился указ, предписывающий ежегодно 30 августа выводить «Дедушку» из крепости по Неве к монастырю. Но традиция не утвердилась: умер Петр, и указ его почти не исполнялся.

В начале 60-х годов XVIII века в центре крепости, на обширной площади перед собором – очень почетное место! – по проекту архитектора А.Виста был построен «Ботный дом», новая постоянная «квартира» знаменитого кораблика.

Был он и одним из главных участников юбилейных торжеств, посвященных 100-летию и 200-летию Петербурга.

А вообще «Дедушка русского флота» оказался заядлым путешественником. Из Москвы в Петербург в 1723 году, а через 149 лет – обратно в Москву. В 1872 году в честь двухсотлетия со дня рождения Петра в Москве в течение трех месяцев, с 30 мая по 31 августа, работала грандиозная Всероссийская выставка. И ботик Петра, естественно, был одним из главных ее экспонатов. С невероятной пышностью и торжественностью его провожал почти весь город, ботик был доставлен по Неве из крепости на Путиловскую верфь и здесь погружен на платформу специального, только для него предназначенного, экстренного поезда. 1 сентября он тем же путем возвратился на берег Невы. Когда охраняемый почетным караулом ботик под штандартом проходил (на палубе баржи) мимо Зимнего дворца, крепость салютовала ему 31 залпом, а он отвечал ей тремя выстрелами из своих маленьких пушечек.

Став экспонатом Центрального Военно-морского музея, ботик вместе с другими его ценностями с 1941 по 1946 год находился в эвакуации в Ульяновске. А с 20 января по 10 марта 1997 года он был одним из уникальнейших экспонатов выставки «Салют, Санкт-Петербург», проходившей в Нью-Йорке; это было его первое уже не морское, а океанское «путешествие».

Мне жаль, что этот удивительный памятник нашей истории, переживший столько торжественных, славных чествований, стоит сегодня в огромном музейном зале, теряясь среди окружающих его экспонатов. Все-таки он – один из самых замечательных, уникальных памятников нашей истории. Памятник!.. Вот бы построить ему в подходящем месте в центре нашего города надежный, прозрачный дом. Чтобы город всегда видел его, а он – город…

Ништадтский мир

Надлежит трудитца о пользе и прибытке общем… от чего облегчен будет народ.