Полная версия:

Интерактивные методы обучения текстовой деятельности

Проанализируем написанные сочинения. Мотив выполнения этого задания ученики связали с тем, что заинтересовала поставленная автором проблема (88,2 % написавших), понравился стиль текста (64,7 %), захотелось поупражняться в написании сочинения (17,6 %), выполнить предложенное учителем задание и получить оценку (11,7 %). К побуждающим факторам они отнесли связь текстовой информации с собственной жизненной историей (24,7 %), наличие в тексте запоминающейся выразительной фразы (например, «Мосты – самое доброе изобретение человечества» у А.В. Иванова) (15 %), возможность вскрыть аллегорию (47 %), наличие социальной проблематики, понятной читателю (64,7 %). Многие школьники написали сочинения, аналогичные заданию ЕГЭ (41,1 %). 58,9 % рассмотрели поднятую автором проблему, но без опоры на исходный текст, без комментария или пересказа. 23,5 % школьников в качестве аргумента привели ссылку на собственный читательский опыт. 11, 7 % просто пересказали текст. 5, 8 % выбрали оригинальный жанр (например, письмо редактору). В 58 % случаях сочинение имело малый объём (50–70 слов). Анализ сочинений позволил выявить следующие ошибки и затруднения учащихся:

1) не сформировано умение развивать мысль;

2) не прокомментирован исходный текст;

3) не выявлена и не сформулирована позиция автора;

4) имеют место фактические ошибки, связанные с недооценкой роли детали, расширением информации исходного текста, неверным толкованием образа героя, ошибочным выводом (например, по тексту Л. Улицкой: «Бескрайняя любовь воспитала неуважение к женщине»);

5) расширена проблематика исходного текста (например, проблема текста Л. Улицкой сформулирована широко – воспитание детей);

6) не вскрыта аналогия (например, по тексту А. Куприна).

Анализ выполненных подростками иллюстраций показал, что все они не вполне соответствуют текстам. На них имеют место лишние детали или отсутствуют существенные признаки чего-то важного. Например, иллюстрации, написанные по тексту А.В. Иванова, не имеют признаков, говорящих о времени года, хотя текст в первой его части посвящён именно описанию природы после снегопада.

Второй этап. Актуальность проблемы снижения культуры чтения в обществе и появление стереотипного представления о том, что художественная литература исчерпала себя, обусловили необходимость изучить отношение старшеклассников к чтению. В связи с этим МБОУ «Информационно-диагностический (методический) центр г. Рязани» и Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина был проведён мониторинг читательской активности и предпочтений в чтении учащихся IX–XI классов средних школ г. Рязани. В исследовании приняли участие 3114 школьников: IX класс – 40,0 %; X класс – 32,1; XI класс – 27,9 %.

В результате анализа данных мониторинга выяснилось, что отношение к чтению у учащихся старших классов нельзя назвать однородным. В группе исследуемых выделяется категория (около 30 %) детей, у которых ярко выражен интерес как к программной, так и к не входящей в круг обязательного школьного чтения классической и современной литературе, которую традиционно относят к серьёзной (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, М.А. Булгаков, Дж. Лондон, Т. Драйзер, О. Уайльд, Дж. Оруэлл, А. Камю и др.). Эти учащиеся читают охотно и много, любят обсуждать прочитанное. Они развёрнуто, обоснованно высказали своё мнение относительно художественной литературы и чтения, любимых героев и писателей. Вместе с тем выявлены школьники, которые в ходе мониторинга выразили крайне негативное отношение к чтению, их ответы содержали акты протеста, агрессивные высказывания либо были пусты и формальны, списаны у других (около 16,6 %).

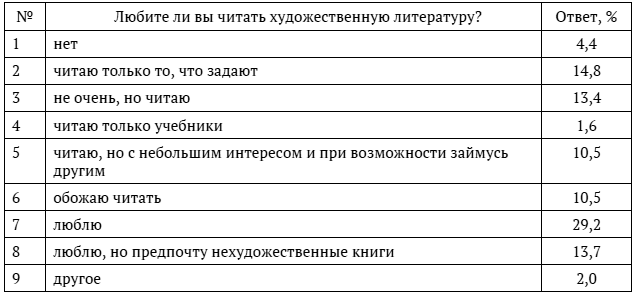

Отношение старшеклассников к чтению художественной литературы, проявленное ими при ответе на вопрос «Любите ли вы читать художественные книги?», представлено в табл. 3.

Таблица 3.Отношение учащихся старших классов к чтению художественных книг

Как видно из табл. 3, стойкое положительное отношение к художественной книге выразило 40 % опрошенных (строки 6, 7), отрицательное или индифферентное – 44, 7 % (строки 1–5).

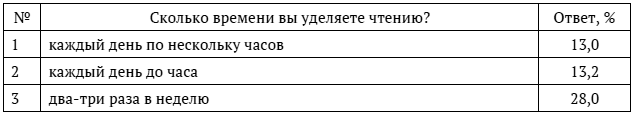

В табл. 4 представлен объём времени, затрачиваемого школьниками на чтение.

Таблица 4. Время, посвящаемое чтению

Данные табл. 4 позволяют судить о том, что привычка и потребность систематически читать выработаны у 54,2 % школьников (строки 1–3), а 24,3 % школьников можно с уверенностью отнести к нечитающим или читающим от случая к случаю.

Остановимся на читательских предпочтениях старшеклассников. Абсолютным лидером в списке любимых авторов является А.С. Пушкин (25,11 %), за ним следуют Л.Н. Толстой (11 %), С.А. Есенин (9,6 %), М.Ю. Лермонтов (9,3 %), Н.В. Гоголь (9 %), М.А. Булгаков (7,8 %). Кроме указанных, назывались имена И.С. Тургенева, А.П. Чехова, А.С. Грибоедова, А.А. Ахматовой и др. В целом предпочтения школьников распределились следующим образом:

• русская классическая литература – 38 %;

• российская современная литература – 15 %;

• зарубежная классическая литература – 17 %;

• зарубежная современная литература – 30 %.

Итак, большинство старших школьников предпочитает русскую классическую литературу, что может быть связано как с реальной высокой оценкой школьниками отечественной классической литературы, так и с тем, что они знают только те произведения, которые изучали в школе и читали в обязательном порядке.

Известно, что любая деятельность, в том числе и читательская, будет осуществляться тогда, когда есть мотив. Выяснилось, что основными мотивами чтения являются получение удовольствия (41,2 %), обогащение собственной речи (33,4 %), развитие интеллектуальной сферы (29,5 %), познание нового (24,7 %), осознание того, что прочитанное может стать предметом обсуждения с другими (16,5 %). Вместе с тем многие учащиеся отметили, что чтение мотивировано внешним принудительным стимулом: задание учителя (31,9 %) и родители (6,2 %) и подготовка к ГИА и ЕГЭ (26,7 %). Малое число респондентов осознаёт, что чтение – это приобщение к отечественной и мировой культуре (14,0 %) и диалог с автором (9,4 %). Таким образом, читательская деятельность у большинства учащихся не обусловлена интеллектуально-познавательным мотивом и коммуникативной потребностью, а текст не воспринимается школьниками как средство общения с автором.

В ходе исследования выявлено, что к темам чтения старшеклассников относятся фантастика (38,2 %), приключения (37,1 %), любовь (36,5 %), философия (26,9 %), детективы (24,8 %), фэнтези (23,9), мистика и ужасы (21,5 %), не пользуются признанием школьников «серьёзные» тексты философской, психологической, познавательной направленности, патриотической, исторической тематики.

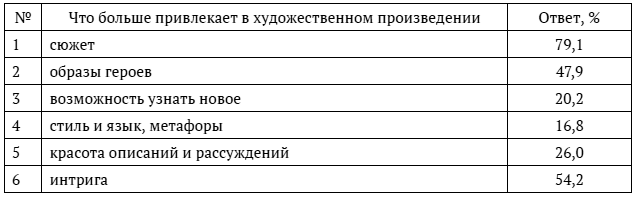

Данные о том, что привлекает школьников в художественном произведении, представлены в табл. 5.

Таблица 5. Привлекательные стороны художественного произведения

Варианты «мораль», «возможность узнать автора», «диалог с автором» оказались нечастотными.

В качестве удобного способа чтения лидирует книга на печатной основе (72,5 %), любителей читать электронные книги оказалось около 16 %, аудиокниги предпочитают 3,2 %, а 4,9 % опрошенных читают сетевую литературу (Интернет). К журналам и хрестоматиям обращаются лишь некоторые учащиеся (соответственно 1,6 и 1,7 %).

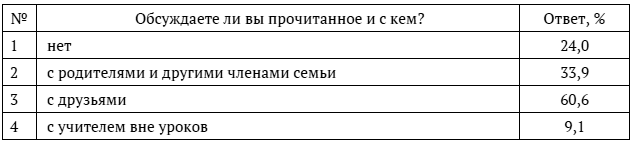

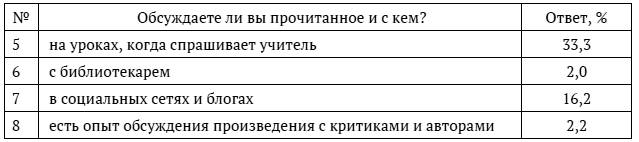

Интересен в плане анализа читательской социализации вопрос об обсуждении прочитанного с другими читателями. Данные об ответах на него представлены в табл. 6.

Таблица 6. Данные об обсуждении прочитанного школьниками

Как видно, с вариантом обсуждения прочитанного на уроках согласилась лишь треть испытуемых (возникает вопрос: а что же тогда делает на уроках литературы еще две трети учеников старших классов?). Наиболее приемлемые собеседники – это друзья и родителя. Видимо, школа (внеурочная работа) и библиотека перестают быть местом, где специально организуется обсуждение прочитанного, что не может не тревожить педагогическую общественность.

Обратимся к анализу ответов на вопрос о причинах снижения интереса к чтению в среде молодёжи. Начнём с того, что 5,5 % учащихся не согласны с тем, что современные старшеклассники мало читают, остальные же видят главной причиной падения интереса к книге развитие новых технологий (Интернет, телефон) и стремление молодёжи занимать свободное время общением с техникой, компьютерными играми (43,2 %). Кроме того, выделяется такой фактор, как общение в соцсетях, которому многие школьники уделяют всё свободное время (14,8 %). По мнению 17,8 % испытуемых, у старшеклассников не остаётся времени на чтение, поскольку они большую часть дня проводят в подготовке к ЕГЭ и ГИА и выполнении домашних заданий. Определённое количество школьников считает целесообразным тратить свободное время на другие занятия (спорт, музыка и т. д.) и указывает, что молодёжь не читает, так как у неё другие интересы (13,8 %). 6,5 % в качестве причины называют лень и скуку; 2,2 % предпочитают гулять и общаться с друзьями в компаниях. В качестве основной причины снижения интереса к чтению 9,2 % указывают изменение ценностей, деградацию общества, ещё 2,7 % говорят, что многие молодые люди считают читать немодным и что литература устарела (1,4 %), а на смену книге пришли иные, более современные источники информации (4,2 %); 6 % учащихся предпочитают просмотр кинофильмов, в том числе и снятых по мотивам произведений литературы, незначительное количество опрошенных считает, что можно прочитать краткое содержание и не тратить время на всё произведение. Не видят личностно значимого смысла в чтении, думают, что результаты чтения не пригодятся в будущем, 2 % испытуемых. Некоторые учащиеся склонны видеть причины невысокого интереса к книге в отсутствии государственной политики в области пропаганды чтения, целенаправленного воздействия на школьников со стороны родителей и учителей, в некачественной программе по литературе (5,0 %). Кроме названных, упоминались и такие причины, как перенасыщенность информацией, влияние асоциальной среды (алкоголь, наркотики), отсутствие хорошей литературы, соответствующей возрасту и современной, актуальной для подростка XXI века.

Третий этап. Обучающимся (IX–XI класс средних школ г. Рязани, всего 31 чел.) был предложен художественный текст – отрывок из очерка И.А. Бунина «Тень птицы», всего 10 предложений. Предлагалась инструкция: следует читать текст по одному предложению и комментировать вслух свои размышления (увиденные картины, ассоциации, гипотезы, догадки); в случае необходимости можно задать вопрос относительно прочитанного. Выступление каждого участника эксперимента фиксировалось с помощью видеозаписи, которые впоследствии анализировались. Анализ видеозаписей показал, что у школьников недостаточно сформированы умения текстовоспринимающей деятельности: они часто искажают при чтении лексические единицы и не придают этому значения; не осознают собственного непонимания, поскольку, выдвинув неверную гипотезу в начале чтения, не возвращаются к ней для корректировки; не придают значения деталям текста, стараясь уловить только общий смысл. Затруднения в области интерпретационной деятельности связаны с тем, что учащиеся не видят регулятивных структур текста и не осознают, что в тексте всё взаимосвязано, цельно, а его элементы способны управлять процессом декодирования текста и его понимания читателем. Обладая узким кругозором, главным образом в области истории, географии, мировой культуры, юный читатель не справляется с задачей соединения текстовой и затекстовой информации для построения адекватной проекции текста. Ему трудно правильно оценить место и время действия или описания, эмоциональный фон текста. Наибольшие сложности вызывает толкование непрямых сообщений автора, в том числе метафор. Более подробно с результатами эксперимента можно познакомиться в статье Е.С. Симаковой «Проблемы интерпретационной деятельности старших школьников» [53].

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Интерес представляет тот факт, что практически все выбравшие такой вид работы, как сочинение, являются учениками одного учителя – Н.А. Лысенко (СОШ № 69 г. Рязани)

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов