Полная версия:

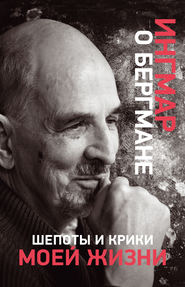

Шепоты и крики моей жизни

В четверг 24 апреля в семь вечера (во всех газетах объявлено, что опоздавшие к началу в зал не допускаются) – наконец-то генеральная! Актеры чуют легкое дуновение успеха, они бодро-беспечны и возбуждены. Я стараюсь разделить их радостные ожидания. Где-то в подсознании я уже отметил провал, и дело вовсе не в том, что я недоволен постановкой – напротив. После всех мытарств – на сцене первоклассный, продуманный и, для наших условий, хорошо сыгранный спектакль. Ни малейшего повода для самобичевания.

И все-таки я уже знаю – наши усилия напрасны.

Спектакль начинается. Звучит до-мажорный сигнал, и я покидаю Малую сцену вместе с директором театра. Только мы выходим на улицу через заднюю дверь, как нас мгновенно тесным кольцом окружают фотокорреспонденты, ослепляя вспышками. Загорелый Кто-то трогает меня за плечо и говорит, что я обязан его впустить, он опоздал на десять минут, не имеет возможности посмотреть спектакль в другой раз, пытался уговорить билетеров, но они, как им и было приказано, оставались непреклонны. Я едко отвечаю нахалу, что у меня нет ни возможности, ни желания помочь ему – сам виноват. После чего узнаю в нем редактора отдела культуры «Свенска дагбладет», который к тому же театральный критик. Я добавляю с натянутой улыбкой – мол, он должен понимать и отнестись с уважением к нашим правилам. Одновременно у меня возникает непреодолимое искушение наброситься на него с кулаками – он, считающий себя профессионалом, позволяет себе опаздывать! И к тому же настолько бестактен, что требует от режиссера сегодняшнего спектакля впустить его. Критик удаляется. Директор театра, предчувствуя длительное преследование на культурной странице «Свенска дагбладет», бежит за рассерженным редактором и проводит его в зал.

Этот незначительный эпизод окончательно убедил меня в безнадежном исходе. Язва и бегство первого сценографа, беременность Лены Улин, вынужденные решения, неудачный прогон в середине репетиционного периода, мой грипп с последующей депрессией, технические незадачи, распределение ролей в «Гамлете», оскорбленный редактор отдела культуры и вдобавок убийство Пальме – событие, из-за которого наша работа предстанет, временно или навсегда, в совершенно ином свете. Все это вместе взятое – как большое, так и малое – привело к ясному осознанию ситуации: я знал, что будет дальше.

После генеральной мы собрались в одном из новых репетиционных залов над Малой сценой. Пили шампанское, закусывая бутербродами. Настроение приподнятое, но с налетом грусти. Трудно расставаться после длительного и тесного общения. Я испытываю бессильную нежность ко всем этим людям. Пуповина перерезана, а тело еще корчится от боли. Обсуждаем фильм Вайды «Дирижер», где он доказывает, что музыка немыслима без любви. В едином порыве мы признаем, что театр без любви в принципе возможен, но это – мертвый театр, он не способен жить и дышать. Без любви нельзя. Без тебя нет меня. Конечно, мы видели блестящие постановки, выросшие из вакхической ненависти, но ненависть ведь тоже прикосновение, любовь и ненависть одинаково проницательны. И мы, подумав, приводим примеры.

Горят, мерцают на столе свечи, капает стеарин. Время расставаться. Объятия и поцелуи, словно прощаемся навсегда. Черт побери, завтра же снова встретимся, говорим мы и смеемся. Завтра премьера.

Впервые за всю свою профессиональную жизнь я переживал неудачу дольше сорока восьми часов. Обычно можно утешаться аншлагами. Посещаемость сорока спектаклей на Малой сцене была неплохая, но недостаточная. Бессмысленность скалит зубы! Столько усилий, боли, волнений, тоски, надежд – и все напрасно. Без всякой пользы.

V

Дача в Даларна называлась Воромс, на диалекте Орса это значит «наша». Я попал туда в первый месяц своей жизни, но в воспоминаниях живу там до сих пор. Вечное лето, шумит огромная раздвоенная береза, дрожит от жары воздух над горной грядой, на террасе двигаются люди в легких светлых одеждах, окна распахнуты настежь, кто-то играет на рояле, катится крокетный шар, вдалеке на станции Дуфнэс гудит товарняк, переходя на другой путь, река отливает таинственной чернотой даже в самые светлые дни, плывут по течению бревна, то неспешно, то быстро крутясь в воде, пахнет ландышами, муравейниками и телячьим жарким. Коленки и локти у детей в ссадинах, мы купаемся в реке или в Черном озере и рано овладеваем искусством плавания, поскольку и там и тут – резко уходящее вниз глинистое дно и неожиданная бездонная глубина.

Мать наняла няньку – девушку из местных. Ее звали Линнеа, она была милая, немного молчаливая, но добрая и привыкла ухаживать за малышами. Мне было шесть лет, и я обожал ее веселую улыбку, белую кожу и пышные рыжеватые волосы. Я слушался любого ее слова и нанизывал на соломинку ягоды земляники, стараясь ей угодить. Она прекрасно плавала и научила плавать меня. Когда мы с ней купались вдвоем, без свидетелей, она не надевала свой черный несуразный купальник, что я очень ценил. Она была высокая, худая, с широкими веснушчатыми плечами, маленькой грудью и огненно-рыжими волосами на лобке. Никогда я столько не купался, как в то лето, – вылезал из воды, стуча зубами, с синими губами, и мы грелись, сидя в палатке, которую Линнеа мастерила из купальной простыни.

Как-то сентябрьским вечером, незадолго до нашего отъезда в Стокгольм, я зашел на кухню. Линнеа сидела за кухонным столом, не зажигая керосиновой лампы. Перед ней стояла чашка кофе. Поддерживая ладонью голову, она рыдала – судорожно, но беззвучно. Я перепугался, бросился ей на шею, но она оттолкнула меня. Такого раньше никогда не случалось, и я тоже заплакал – мне уже и до того было грустно. Мне хотелось, чтобы она перестала плакать и утешила меня. Но она этого не сделала. Она не обращала на меня внимания.

Через несколько дней мы уехали из Воромса в Стокгольм. Линнеа с нами не поехала. Я спросил маму, почему Линнеа не едет с нами, как в прежние годы. Ответ был уклончивый.

* * *Сорок лет спустя я поинтересовался у матери, что произошло с Линнеа. Я узнал, что девушка забеременела, отец ребенка отрицал свое отцовство. А так как семья пастора не могла держать беременную прислугу, отец был вынужден ее рассчитать, невзирая на горячие протесты матери. Бабушка собиралась вмешаться и помочь девушке, но та исчезла. Через два-три месяца ее нашли у железнодорожного моста с размозженным черепом. Полиция пришла к выводу, что она разбилась, бросившись с моста.

* * *Железнодорожная станция Дуфнэс состояла из красного станционного домика с белыми угловыми венцами, уборной, на которой было написано «Мужчины» и «Женщины», двух семафоров, двух стрелок, товарного склада, каменного перрона и погреба, на крыше которого росла земляника. Главная колея, огибая гору Юрму, проходила мимо Воромса, видимого со станции. В двухстах – трехстах метрах к югу мощной дугой шла излучина реки, опасное место – оно называлось Гродан, – с глубокими водоворотами и острыми выступающими камнями. Над излучиной вздымался железнодорожный мост с узкой пешеходной дорожкой с правой стороны. Ходить по мосту было запрещено. Но никто не обращал внимания на запрет, потому что это был самый короткий путь к богатому рыбой Черному озеру.

Начальника станции звали Эрикссон. Уже двадцать лет он жил в станционном домике со своей женой, страдавшей базедовой болезнью, а в деревне его все еще считали новоселом и потому относились с подозрением. Дядю Эрикссона окружало множество тайн.

Бабушка позволяла мне ходить на станцию. И хотя у дяди Эрикссона разрешения не спрашивали, он обращался со мной рассеянно-дружелюбно. В конторе у него пахло трубочным табаком, на окнах жужжали сонные мухи, время от времени стучал телеграфный аппарат, выпуская из себя узкую ленту, испещренную точками и тире. Дядя Эрикссон сидел, склонившись над столом, и что-то писал в черных тетрадях или сортировал накладные.

Иногда кто-нибудь в зале ожидания колотил в окошко и покупал билет до Репбеккен, Иншён или Борленге. Царивший покой был как сама вечность и уж наверняка достоин того же уважения. Я не нарушал его ненужной болтовней.

Но вот все-таки звонит телефон, короткое сообщение: поезд из Крюльбу вышел на Лэннхеден, дядя Эрикссон что-то бормочет в ответ, надевает форменную фуражку, берет красный флажок, взбирается на пригорок и поднимает южный семафор. Кругом ни души. Палящее солнце накаляет стену склада и рельсы, пахнет смолой и железом. Вдалеке у моста журчит река, горячий воздух дрожит над замасленными шпалами, блестят камни. Тишина и ожидание, изуродованная кошка дяди Эрикссона устроилась на дрезине.

От изгиба дороги перед Длинным озером просигналил паровоз, вдали черным пятном на сплошном зеленом фоне показался поезд, сперва почти беззвучно, гул быстро нарастает, поезд уже пересекает реку, гул усиливается, заскрежетала стрелка, содрогается земля, паровоз мчится мимо перрона, ритмично выпуская из трубы клубы дыма, свистит ветер, стучат на стыках колеса, земля ходит ходуном. Дядя Эрикссон отдает честь машинисту, тот отвечает на приветствие. Через мгновение гул затихает, поезд уже огибает Воромс, вот он скрылся в горе, вот вскрикнул у лесопильни. И опять воцаряется тишина. Дядя Эрикссон крутит ручку телефона и говорит: «Из Дуфнэса два тридцать три». Тишина полнейшая, даже мухи не осмеливаются жужжать на стекле. Дядя Эрикссон удаляется на второй этаж обедать и вздремнуть до того, как прибудет идущий на юг товарный – где-то между четырьмя и пятью. Этот товарный не отличался точностью, ибо почти на каждой станции заменял вагоны.

* * *Неподалеку от станции стоит кузница. Ее владелец похож на монгольского хана. Он женат на все еще красивой, но сильно потрепанной жизнью женщине по имени Хельга. Они со всеми своими многочисленными детьми ютятся в двух комнатушках над кузней. Там – беспорядок и доброжелательность. Мы с братом охотно играем с детьми кузнеца. Хельга кормит грудью младшенького. После того как малыш насытился, она зовет другого сына, моего ровесника: «Йонте, иди сюда, попей». Я с завистью в сердце смотрю, как мой друг становится между материнскими коленями, она протягивает ему свою тяжелую грудь, он наклоняется и начинает жадно сосать. Я спрашиваю, можно ли мне тоже попробовать, но Хельга, смеясь, говорит, что мне надо сначала попросить разрешения у фру Окерблум, то есть у бабушки. Я со стыдом сознаю, что переступил границы одного из этих непонятных правил, которые всё в большем количестве скапливаются на моем пути.

* * *Моментальные фотографии! Лежу в кровати с высокими спинками, вечер, горит ночник. Я сладострастно мну в руках колбаску – она мягкая, принимает любую форму, вкусно пахнет. Неожиданно я бросаю ее на пол и громко и настойчиво зову Линнеа, няньку. Дверь открывается, входит отец – большая, черная фигура, охваченная светом, льющимся из холла. Он показывает на колбаску и спрашивает, что это такое. Я поднимаю на него глаза, сердце готово выскочить из груди, и говорю, что, по-моему, там ничего нет. Следующая сцена: получив хороший шлепок, я реву, сидя на горшке посередине комнаты. Горит верхний свет, Линнеа сердито перестилает мою постель.

Тайны. Внезапные мгновения тишины. Неясные физические недомогания. Это и есть муки совести? – как спрашивает Дочь Индры в «Игре снов». «Что я сделал?» – спрашиваю я в ужасе. «Ты знаешь сам», – отвечает Властьпредержащая. Конечно, я согрешил, всегда существует какой-нибудь необнаруженный проступок, грызущий душу. Подглядывали около отхожих мест. Стащили изюм из шкафчика со специями. Купались совсем рядом с водоворотами у железнодорожного моста. Украли мелочь из отцовского пальто. Осквернили имя Божие, заменив его на дьявола благословляющего: дьявол, благослови нас и спаси нашу душу, дьявол, обрати к нам свой лик и трахни нас. «Мы» – это мой брат и я, временами объединявшиеся для совместных акций, но чаще разделенные едкой ненавистью. Даг считал, что я врал, выворачивался и избегал наказания. К тому же еще и избалован, ибо был любимчиком отца. Я же полагал, что брат, который был на четыре года старше, пользуется несправедливыми преимуществами: его не загоняли в постель так рано, он ходил на фильмы, на которые не пускали детей, и мог вздуть меня когда вздумается. А то, что он постоянно вызывал ревнивое неудовольствие отца, я осознал значительно позже.

Ненависть между братьями чуть было не привела к братоубийству. Даг дал мне хорошую взбучку, я решил отомстить. Чего бы это ни стоило!

Взяв в руки тяжелый стеклянный графин, я взобрался на стул, спрятавшись за дверью нашей с ним общей комнаты в Воромсе. Когда брат открыл дверь, я со всей силой ударил его по голове. Графин разлетелся на мелкие кусочки, брат упал, кровь хлестала из зияющей раны. Месяц или два спустя он набросился на меня без всякого предупреждения и выбил два передних зуба. В ответ я поджег его кровать, когда он спал. Огонь погас сам по себе, враждебные действия временно приостановились.

* * *Летом 1984 года мой брат со своей женой-гречанкой приехали погостить к нам на Форё. Ему было шестьдесят девять лет, он был генеральный консул в отставке. Несмотря на тяжелый паралич, он до конца неустанно выполнял свои служебные обязанности. Теперь он мог лишь двигать головой, прерывисто дышал, говорил неразборчиво. Мы проводили время в воспоминаниях о нашем детстве.

Он помнил гораздо больше меня, рассказывал о своей ненависти к отцу и сильной привязанности к матери. Для него они по-прежнему оставались родителями, мифическими существами, прихотливыми, труднодоступными, которых он явно переоценивал. Мы ощупью пробирались по заросшим тропинкам, ошарашенно глядя друг на друга: непреодолимое расстояние разделяло двух пожилых людей, вышедших из одного чрева. Наша взаимная антипатия испарилась, оставив после себя пустоту, где не было места контакту, общности. Брат хотел смерти и в то же время боялся умереть, бешеное желание жить заставляло работать его легкие и сердце. Кроме того, как он обронил, покончить с собой не было возможности, ибо руки у него парализованы.

Сильный, дерзкий, умный человек, любивший рисковать, не уклонявшийся от военных опасностей, умевший наслаждаться жизнью, рыбак, обожавший лесные прогулки, бесцеремонный, эгоистичный, обладавший чувством юмора. Всегда заискивавший перед отцом, несмотря на ненависть. Привязанный к матери, несмотря на все попытки вырваться на свободу и мучительные конфликты.

Мне понятна болезнь брата – он парализован яростью, парализован двумя подавляющими его сумеречными фигурами, удушающими, неуловимыми, – отцом и матерью. Может, следует добавить, что он питал полнейшее презрение к искусству, психоанализу, религии и вообще к духовности. Он был насквозь рациональным человеком, знал семь языков, из книг предпочитал исторические сочинения и биографии политических деятелей. И еще он диктовал на магнитофон свои мемуары. Я отдал перепечатать этот материал. Получилось восемьсот страниц, выдержанных в сухом, ироничном, академическом тоне. Правда, за несколькими исключениями. Просто и прямо рассказывает он о жене, есть страницы, посвященные матери. В остальном же – поверхностность, сарказм, лицемерное безразличие: жизнь как неинтересное приключение. На этих восьмистах страницах нет ни строчки о болезни, он никогда не жаловался, но свою судьбу презирал. Боли, физическое унижение переносил со злобным нетерпением и приложил максимум стараний быть настолько неприятным, чтобы никому и в голову не пришло выражать ему свое сочувствие.

Свое семидесятилетие он отпраздновал в посольстве в Афинах. Он был очень слаб, жена считала, что надо отменить празднество. Он отказался и произнес блестящую речь в честь гостей. Вскоре его увезли в больницу, где применили неправильное лечение, и он умер после нескольких затяжных приступов удушья. Он был все время в сознании, но говорить не мог, потому что ему сделали свищ в горле. И умер в ярости от своей немоты, от невозможности высказаться.

* * *С моей младшей сестрой, Маргаретой, мы жили довольно дружно. И хотя она была на четыре года моложе, я охотно играл с ней в куклы, разыгрывая сложные представления в ее кукольном шкафу. На фотографии из семейного альбома я вижу крохотное кругленькое существо с белесыми волосами и расширенными от ужаса глазами. Она была сама чувствительность – от нежного рта до нерешительных рук. Родители – и отец и мать – ее обожали, и она пыталась быть достойной этой любви, пыталась быть тем ласковым, нежным ребенком, который вознаградил бы их за мучения с обоими трудноуправляемыми сыновьями.

Мои детские воспоминания о Маргарете бледны и расплывчаты. Мы построили кукольный театр, она сшила костюмы, я нарисовал декорации. Мать – терпеливая и заинтересованная зрительница – подарила нам красивый вышитый бархатный занавес. Мы играли мирно и тихо, я чувствовал себя намного лучше в ее обществе, чем в обществе брата. Не думаю, чтобы мы когда-нибудь с ней дрались или ругались.

Одно лето, когда мне было одиннадцать лет, а сестре – семь, мы проводили в Лонгэнген, недалеко от Стокгольма. Матери сделали тяжелую операцию, и она уже несколько месяцев лежала в больнице Софияхеммет. Отец пожелал, чтобы мы находились поблизости, поэтому на время наняли кроткую домоправительницу, которая, вообще-то, была учительницей младших классов. Мы с сестрой по большей части были предоставлены сами себе. Помимо виллы, в усадьбе имелась также старая купальня, клонившаяся к воде. Купальня состояла из раздевалки и бассейна без крыши. Там мы пропадали часами, играя в наши слегка приправленные чувством греха игры. Неожиданно, без объяснений или допросов, нам запретили ходить одним в купальню.

Маргарету все больше стали затягивать ее отношения с родителями, и мы отдалились друг от друга. В девятнадцать лет я сбежал из дома. С тех пор мы практически не встречались. Маргарета утверждает, будто она однажды показала мне какое-то свое сочинение, которое я по юношескому недомыслию раскритиковал в пух и прах. Сам я этого не помню. Теперь она время от времени пишет книги. Если я правильно понимаю ее произведения, жизнь ее, очевидно, была адом. Иногда мы говорим с ней по телефону, как-то неожиданно встретились на концерте. Ее измученное лицо и странный бесцветный голос напугали меня и привели в дурное расположение духа.

* * *Порой у меня появляются мимолетные угрызения совести, когда я думаю о своей сестре. Она начала писать тайно от всех, никому не разрешая познакомиться с написанным. В конце концов, набравшись мужества, дала почитать мне. Я сам пребывал в растерянности: ко мне отнеслись благожелательно как к молодому многообещающему режиссеру и смешали с грязью как писателя. Писал я плохо, манерно, подражая Яльмару Бергману и Стриндбергу. И обнаружив тот же неестественный, натужный стиль у сестры, я пригвоздил к столбу ее опыты, не сознавая, что для нее это был единственный способ излить душу. По ее собственным словам, она бросила тогда писать. Чтобы наказать меня или себя или потому, что пала духом, не знаю.

VI

Решение отложить в сторону кинокамеру было лишено драматизма и созрело во время работы над фильмом «Фанни и Александр». То ли тело взяло верх над душой, то ли душа повлияла на тело, не знаю, но только справляться с физическими недугами становилось все труднее.

Летом 1985 года у меня возникла близкая моему сердцу – как мне казалось – идея. Мне хотелось вернуться к принципам немого кино, сделать большие куски фильма без диалога и акустических эффектов, я увидел – наконец-то! – возможность порвать со своими разговорными фильмами.

Я немедленно засел за сценарий. На меня, выражаясь мелодраматически, еще раз снизошла благодать, во мне горело желание творить. Дни были заполнены тем тайным наслаждением, которое является признаком добротного творческого воображения.

После трех недель плодотворной работы я тяжело заболел. Организм отреагировал судорогами и нарушением равновесия. Я был точно отравлен, растерзан страхом и презрением к своему жалкому состоянию. Я понял, что никогда больше не сделаю ни одного фильма, мое тело отказалось мне помогать, непрерывное напряжение, связанное с работой в кино, было уже немыслимо, отошло в прошлое. И я спрятал подальше свой сценарий о рыцаре Финне Комфусенфейе (о том самом, кто «из дома в дом ходит и помощь везде находит», о безымянном режиссере немого кино, фильмы которого – множество наполовину испорченных пленок в жестяных коробках – находят во время ремонта в подвале загородной виллы. В уцелевших кадрах прослеживается какая-то смутная взаимосвязь, специалист в области немого кино пытается по губам актеров расшифровать их реплики. Кадры пускают в разной последовательности, каждый раз получая разные сюжетные ходы. В дело вовлекается все больше людей, оно разрастается, разбухает, требует все больше денег, выходит из-под контроля. В один прекрасный день все сгорает – и нитратные оригиналы и ацетатные копии, сгорает дотла целый каземат. Всеобщее облегчение).

Всю жизнь я страдал так называемым желудочным неврозом – курьезная и в то же время унизительная напасть. Мои внутренности пакостили мне с неиссякаемой, зачастую изощренной изобретательностью. Школьные годы были из-за этого сплошным мучением, ибо я не мог предугадать, когда начнется приступ. Внезапно наложить в штаны – травма для любого, и достаточно еще двух-трех подобных происшествий, чтобы навек потерять покой.

С годами я терпеливо научился справляться с этим недугом в такой степени, что могу работать без явных помех. Но это – как если бы у тебя внутри, в самом чувствительном месте поселился зловредный демон. С помощью строгих ритуалов я умею держать его под контролем. Особенно подорвало его власть одно принятое мною решение – хозяин своим действиям я, а не он.

Никакие лекарства не помогают, потому что они либо одурманивают, либо начинают действовать слишком поздно. Один умный врач посоветовал мне примириться и приспособиться. Что я и сделал. Во всех театрах, где я работал подолгу, в мое распоряжение был предоставлен отдельный туалет. Эти туалеты и останутся, вероятно, моим непреходящим вкладом в историю театра.

Итак, создается впечатление, будто живущему во мне демону все-таки удалось одержать победу над моим желанием снимать фильмы. Но это вовсе не так. Уже около двадцати лет меня мучает хроническая бессонница. Страшного в этом ничего нет, человек может обходиться гораздо менее продолжительным сном, чем это принято думать, мне, во всяком случае, вполне хватает пяти часов. Изнуряет другое – ночь делает человека легко ранимым, смещает перспективы; лежишь и прокручиваешь дурацкие или унизительные ситуации, терзаешься раскаянием за необдуманные или преднамеренные гадости. Частенько по ночам слетаются ко мне стаи черных птиц: страх, бешенство, стыд, раскаяние, тоска. Для бессонницы тоже существуют свои ритуалы: поменять кровать, зажечь свет, почитать книгу, послушать музыку, съесть печенье и шоколадку, выпить минеральной воды. Вовремя принятая таблетка валиума дает иногда превосходный эффект, но она же может привести к роковым последствиям – раздражительности и усилившемуся чувству страха.

Третья причина моего решения – надвигающаяся старость, явление, по поводу которого я не испытываю ни сожаления, ни радости. Тяжелее стало преодолевать возникающие проблемы, больше возни с мизансценами, медленнее принимаются решения, непредвиденные практические трудности буквально парализуют меня.

Накопившаяся усталость выражается в растущем педантизме. Чем сильнее утомление, тем сильнее недовольство: чувства обострены до предела, я повсюду вижу провалы и ошибки.

Придирчиво перебирая свои последние фильмы и постановки, я тут и там обнаруживаю крохоборческое, убивающее жизнь и душу стремление к совершенству. В театре опасность не так велика, там я имею возможность подкараулить погрешности или в крайнем случае меня поправят актеры. В кино – все бесповоротно. Ежедневно – три минуты готового фильма, которые должны жить, дышать, быть произведением искусства. Порой я отчетливо, почти физически ощущаю в себе глухо ворочающееся допотопное чудовище – наполовину животное, наполовину человек, – готовое в любую минуту вылезти наружу: однажды утром у меня на языке появится отвратительный привкус его жесткой бороды, тело мое задрожит от подергивания его слабых членов, я услышу его дыхание. Я чувствую наступление сумерек, но это не смерть, а угасание. Иногда мне снится, будто у меня выпадают зубы, и я выплевываю изо рта желтые крошащиеся огрызки.

Я ухожу до того, как мои актеры и сотрудники заметят это чудовище и преисполнятся отвращением или сочувствием. Слишком часто я видел своих коллег, погибавших на манеже, – они умирали, словно усталые шуты, замученные собственной тоскливостью, под свист или вежливое молчание зрителей, и униформа – участливо или с презрением – выносила их из-под лучей прожекторов.

Я беру свою шляпу, ибо пока еще достаю до верхней полки, и ухожу сам, хотя и болит бедро. Творческая активность старости – вещь отнюдь не очевидная. Она периодична и случайна, приблизительно так же, как и тихо угасающая чувственность.