Полная версия:

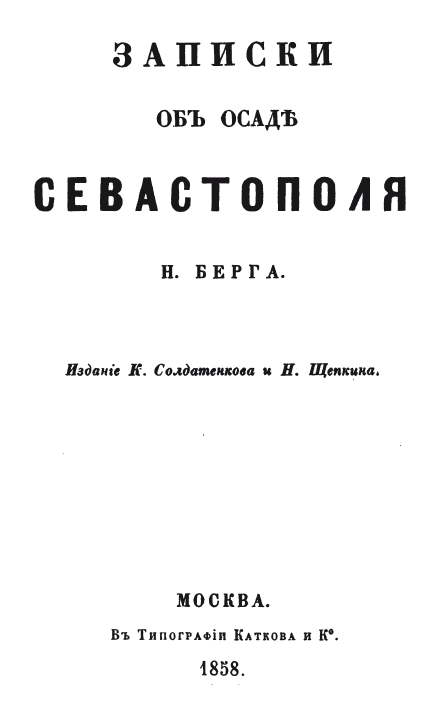

Записки об осаде Севастополя

Николай Васильевич Берг

Записки об осаде Севастополя

Печатается по изданию:

Берг Н. В. Записки об осаде Севастополя. В 2 т. М., 1858

В тексте использованы иллюстрации издания:

Берг Н. В. Севастопольский альбом. М., 1858

Предисловие

Во время службы моей в Крыму, при Главном штабе Южной армии, я вел записки ежедневным событиям, случаям и встречам, которым был свидетель и о которых слышал. Эти записки сгорели у меня на фрегате «Коварна» 26 августа 1855 года. Переехав в лагерь на Инкермане, я записал немедля все, что мог припомнить. Впоследствии, в Бахчисарае, в Одессе и, наконец, в Петербурге, при столкновении с разными лицами, я проверил, дополнил и исправил записанное и теперь решаюсь издать в свет, прибавив к этому кое-что из напечатанного мною прежде о том же предмете.

Издаваемые записки – вовсе не история осады: это просто мемуары частного лица, изложение, по возможности, «всего» случившегося в Севастополе в то время, когда я находился там на службе. Тут читатель увидит и жизнь базара, и Маленький бульвар, и Библиотеку; все это перемешано с обыкновенными явлениями севастопольской жизни: бомбами, похоронами, битвами. Я старался не пропускать решительно ничего, ибо все, что мы видели, все наши мелкие происшествия не были похожи на такие же происшествия других городов, а носили на себе особенный, осадный «севастопольский» характер. Все это выработалось в воздухе Севастополя, и, мне кажется, описание его без этих аксессуаров было бы не полно.

Что до военных действий – я выставил самые любопытные и яркие, которых гром долетел до вас еще прежде. При описании их я имел в виду, где это было можно, сосредоточить внимание читателей около первых лиц, дабы знать все предварительные распоряжения и смотреть из центра. Я старался уяснить для незнакомых с военным делом и не видавших бомб, батарей и осады все, что издали кажется не так приятным. В рассказах моих я употреблял самый простой язык, держась «народных» севастопольских названий, а иногда оставляя даже выражения рассказчиков-очевидцев, дабы их языком живее представить, «как показалось» в известную минуту и в известном месте то, о чем идет дело. Такие выражения у меня отточены или напечатаны курсивом.

Кроме личного наблюдения и сообщенного очевидцами, коих считаю главным и лучшим источником, я пользовался некоторыми изданными у нас и у французов книгами по этому предмету. В описании действия союзников руководствовался преимущественно Базанкуром, который жил пять месяцев при Главном штабе Восточной армии для ведения исторических записок и которому были доступны многие официальные документы.

Все собранное мною таким образом я оставил без всяких исключений, хотя через это один пункт вышел ярче, а другой только очеркнут. При моих небольших средствах не было никакой возможности привести все к одному знаменателю и уравнять все тоны, особенности и подробности. Пусть иное перетягивает: может статься, кто-нибудь другой дополнит именно то, чего у меня нет, а я, может быть, напал на такие следы, на которые не случится напасть другому. Мы, конечно, только вкладчики будущего, но также должно помнить и то, что для составления в будущем полной и верной истории настоящих событий необходимы «наши» отрывочные труды, «наше» слово. Кто знает: может быть, если вы не скажете «вашего» слова, его уже никто не скажет, и в этом месте останется навсегда пустая страница. И потому должно записывать все, что знаешь, откинув всякую робость и не боясь, что напишешь мало. В заключение прошу покорнейше господ участников и свидетелей всего изложенного, у кого найдется свободная минута, сказать мне откровенно, что покажется им неверным, исправить иную цифру, внести пропущенное имя, адресуя свои замечания в редакцию журнала «Библиотека для чтения».

Записки об осаде Севастополя

Глава I

Севастополь в феврале 1855 года1

Дорога из Кишинева в Севастополь. – Приезд. – Первые бомбы. – Северная сторона. – Александр Иванович. – Ночная схватка на новом редуте. – Толки. – Переезд на Южную сторону. – Знакомство с городом. – Опять Северная сторона. – Госпитальные бараки и ампутации. – Посещение бастионов. – Нахимов. – 4-й бастион и мины. – Корабль и пароход. – Греки-волонтеры. – Ракета. Малахов курган. – Новый редут. – Отъезд. – Чатырдаг. – Бахчисарай. – Дворец хана. – Фонтан слез. – Дорожные приключения. – Кишинев

Не могу не сказать несколько слов о самой дороге в Севастополь. На всякой дороге не без приключения. Я выехал из Кишинева с одним гусарским офицером 5 февраля, ни Одессы, ни моря! Серые однообразные здания из местного бута, который заменяет там кирпич, тянулись направо и налево. Мы ехали каким-то болотом, а не мостовой. Вот и Одесса! Огромные здания, начавшие вырастать одно за другим, показали нам, что мы уже в городе. Пошли вывески с русскими и итальянскими надписями. «Погреб с разными винами»[1] непременно переводился: Cantina con diversi vini. Улицы также назывались по-русски и по-итальянски: Конная – Strada Konna; Херсонская – Strada Chersona; Полицейская – Strada della Polizia… А вот и море, и статуя Дюка!.. Европейская гостиница, у которой мы остановились, – одно из лучших зданий в городе, с прекрасной ресторацией. Нас обдало блеском и сиянием. Отдохнув минуту среди всевозможного комфорта, я побежал на Щеголевскую батарею, которая была недалеко, под горой, на краю мола. Кругом шумело опустелое море. Щеголевская батарея очень проста, с земляным бруствером. По дороге я видел много сваленного камня. Готовятся новые укрепления. На зданиях, идущих по горе, заметно несколько пробоин ядрами. Статуя Дюка тут же, когда поднимешься на знаменитую Воронцовскую лестницу. Место, где отлетел кусок в осаду 11 апреля (1854), заделано металлом, со вставкой ядра.

Мы выехали ночью. Первые две станции идут берегом моря, подле самых волн. Казалось, волны плескали в колеса телеги, и шум их отдавался в тишине, подобно раскату по мостовой тысячи экипажей. Было что-то особенное, что-то приятное, укачивающее в этом ночном невидимом гуле… Но вот гудящие раскаты стали затихать. Дорога повернула влево. Мы приехали в селение Варваровка, и опять к ночи, а надо было переправляться через Буг, версты две по тонкому льду, который весь был в окошках. Опять не нашлось проводников, и мы волей или неволей переночевали в Варваровке. На заре явилось шесть человек, так называемых лоцманов, в башлыках, в толстых суконных сермягах и с особенными железками под сапогами, чтобы не раскатываться по льду. Они взяли наши вещи, и мы пошли гурьбою к реке. Но едва мы ступили на лед, как нас понесло ветром. Никак нельзя было держаться, даже с помощью подкованных лоцманов; мы сели на салазки, куда сложены были наши вещи, и покатились. Вести было легко по причине дувшего в спину ветра. Мы служили парусом. Пятеро лоцманов, ухватясь за веревки, не шли, а бежали, подгоняемые санями. Шестой, с небольшим багром в руке, шел, катясь, впереди и указывал дорогу, беспрестанно пробуя лед. Скоро мы очутились среди реки, на ледяной и, казалось, бесконечной равнине. Кругом мело и крутило снежную пыль, и за нею нельзя было разглядеть берегов. Закутавшись в шубу, я смотрел на синий, прозрачный лед, по глади которого несло вьющимися полосами мелкие снежины, и, приглядевшись, казалось, что мимо нас несутся волны… Но вот сквозь снежную пыль стали являться здания Николаева и деревья, похожие на неподвижный дым. Мы причалили и, оставив салазки под берегом, начали подыматься в гору великолепным садом, мимо беседок, засыпанных снегом. Николаев произвел на нас самое выгодное впечатление: светлые дома, прямые, широкие улицы. Не потому ли все это так светилось, что кругом сиял только что выпавший снег, которому мы чрезвычайно обрадовались. Разумеется, явясь на станцию, мы потребовали сани. Так как к снегу завернул и мороз, то надо было купить теплые сапоги, или кеньги. Но кенег мы не нашли в целом Николаеве и обулись в медведя. За Николаевом становится заметнее однообразие херсонских степей. Вплоть до Симферополя идет как бы одна и та же степь, исчерченная бесчисленными дорогами, с возвышающимися кое-где известными курганами. На станциях не спрашивайте ничего: с трудом найдется кусок черного хлеба. Лень и сон царствуют на всем необъятном пространстве степи. Лень даже брать деньги. На беду мы попали туда в такую пору, когда нельзя было скоро ехать. Чудеса происходили на станциях. Это было переходное состояние почтовых дворов от частных лиц в казне. Мы пересели в телегу, можно сказать, еще среди зимы: степью, по сторонам большой дороги, лежал снег и был прекрасный санный путь. Пришлось опять колотиться по грудь. На беду ямщиком попался татарин, не говоривший по-русски и не знавший дороги. Въехав в Перекоп, он подвез нас к какому-то дому и сказал: «Пушта!» То есть почта. Но это оказался частный дом, а почта была еще далеко. Лошади не довезли и встали среди груды. Мы дошли пешком и спросили, где трактир. Нам указали через дорогу на светившееся здание. Мы перешли по мерзлым кочкам грязи, и нашим взорам предстал бильярд, на котором спал какой-то господин. Сонный трактирщик объявил, что ничего нет, все вышло! Мы вернулись на станцию и спросили у смотрителя:

– Нет ли чего закусить?

– Ничего нет! – отвечал он.

– Да нет ли хоть черного хлеба?

– Нет!

На полу, у печки, лежал какой-то казак: он сжалился над нами, встал и сказал, что найдет хлеба. Через несколько времени он принес ломоть.

– А соли?

– Сейчас!

За солью надо было снова бежать через улицу. Он принес и соли в горсти и высыпал на стол. Мы поспешили выехать. Бесконечно тянулась степь со своими станциями. На одной из них какой-то добрый гений в виде русского полковника предложил нам франзоль, то есть французский хлеб, и мы напились с ним чаю. Тут же, откуда ни возьмись, наш обратный курьер из Севастополя. Он дал нам жареную куропатку и советовал запастись съестным в Симферополе. Но в Симферополь мы попали ночью. Однако достучались в гостинице «Золотой якорь» и добыли ветчины. За Симферополем виды изменились: показались горы и в небе орлы. К Бахчисараю горы стали выше, а дорога труднее. Поминутно приходилось переезжать голубые горные ручьи. Десятки конских трупов разбросаны были по садам и в поле. К счастью, под самым Бахчисараем – на ужасной станции по глинистым косогорам, размытым тающими снегами, – нам попался лихой ямщик, русский и вместе татарин. Он родился в татарской деревне, говорил бойко по-татарски и имел некоторые татарские ухватки, но сметливость в нем осталась русская. Удивительно спускал он в ручьи, объезжал косогоры, крича на русских по-русски, по-татарски на татар, которые шли при обозах, запряженных волами и верблюдами. Он был боек на все, знал названия гор и переводил их по-русски.

– А знаешь ты Чатырдаг?

– Как не знать! По-русски – Палат-гора; но отсюда ее не видать, а видно с Алминской станции, и то в ясную погоду!

С этим лихачом мы подъехали к Бахчисараю, ища глазами ханских дворцов, с их садами и фонтанами. Но они были в конце города, который весь остался слева. Заезжать было некогда. На станции, окруженной несколькими домиками, как бы выселками из города, мы велели переложить лошадей, а между тем зашли к жиду закусить. Какой-то офицер сидел уже за столом и завтракал. На окне подле него стояла машинка с музыкой, которую он беспрестанно заводил. Только что она перестанет, он сейчас в карман за ключом – тррр! тррр! – и пошла опять музыка. Жидовка подала нам преизрядный суп и жаркое. Мы пообедали исправно, и притом под музыку. Поехали опять между горами, обгоняя бесчисленные обозы. Виды становились лучше и лучше. И вот Дуванка, последняя станция перед Севастополем! Почтовый двор – длинненький домик татарского покроя, с черепичной крышей, и сзади – высокие горы.

Село раскинуто ниже, в лощине, дом над домом; а за ними опять идут горы синей полосой, и по ней светлеющими столбами встают снизу пирамидальные тополи. Вся Дуванка просится в картину. Мы поехали удивительными местами. Направо, над нами, высились горы, с выдавшимися кое-где каменными утесами, на которых были видны следы плескавшего в них когда-то моря, так, по крайней мере, казалось. По гребням иных поднебесных холмов чернели низкие, приземистые дубчики, прицепившиеся подобно грибам. А налево, внизу, темнели сады, с густоветвистыми грушами и чистым, веселым орехом. Посредине бежала какая-то речка, и разбросанные хаты лепились по утесам; а за ними, дальше, горы и горы… Но сердце билось, и нам было не до видов. Неужели тут, сейчас, Севастополь, неприятели, осада? Мы въехали на горы и ожидали скоро увидеть город. Оставалось верст шесть-семь; но Севастополь не появлялся. Казалось, мы въезжали на последнюю гору, за которой должен был открыться город; но за этой горой следовала еще другая, выше, и еще испытание нашему терпению. Город показывается не ближе как верстах в четырех. Отдаленная гора, и по ней рассыпаны строения. Впереди синяя бухта с кораблями. Направо и налево – горы, а вдали – море и тоже корабли. Когда мы подъезжали, не было никаких выстрелов, ничего.

– Где же неприятель? Где наши?

Ямщик-татарчонок ничего не мог нам объяснить и притом едва говорил по-русски. Сперва он указал на палатки влево и сказал:

– Вот тут француз! – а потом, поворочавшись немного, сказал: – Нет, тут не француз, а француз там!

Мы больше его не расспрашивали и все глядели на город, ожидая выстрелов. Немного погодя прямо против нас, но очень далеко, как бы за городом, взвилась бомба; уже вечерело, и потому был виден ее полет, обозначавшийся огненной полосой. Потом поднялось еще две-три вперекрестку, слабый звук долетел после. Мы все ехали прямо, спускаясь в лощину. Налево, очень близко, у бухты, показалось несколько домиков, похожих один на другой. Дорога поворотила вправо, и мы остановились у станции – довольно большого каменного дома с огромными закоптелыми окошками. Предполагалось много комнат, но комната, принадлежащая станции, была одна – и что за комната! В углу, направо за досками, был ссыпан овес; в другом стояла кровать смотрителя; налево, под окнами, еще кровать, на которой спал какой-то офицер; посредине был устроен стол из доски на двух камнях; на окнах и по углам стояли ружья и полусабли. У печки, вроде лежанки, сидели на разных почтовых тюках и на чем попало несколько офицеров, в шинелях и в фуражках или в папахах; кипел самовар, и виднелась бутылка с ромом. Еще несколько лежали на овсе. Пол был каменный[2]. Мы вынули из телеги вещи, бросили тут же в кучу на пол и пошли являться по начальству.

Штаб расположен в одном из немногих однообразных домиков, или так называемых бараков, которые мы видели, подъезжая, у бухты. В остальных помещаются госпитали. Затем идет небольшая площадь; пройдя ее, к бухте, налево же, стоят два каменных сарая; тотчас за ними пристань и домик в один этаж, в три окна, в котором жил главнокомандующий[3]. От этого домика направо в гору – четвертый номер укрепления2 и рядом палатка, называемая Одесской гостиницей[4]. Еще правее,

по горе, идут палатки торгующих разными съестными припасами. Тут же палатки одной роты Якутского полка; множество разных экипажей – тарантасов, телег, жидовских буд, молдаванских каруц, татарских арб – наставлено тут же без всякого порядка. Лошади, верблюды, волы кормятся подле, и при них безотлучно живут их хозяева. Под возами лают собаки. Вы видите вечное движение в гору и с горы к бухте, на пристани и около бараков. Солдаты, ямщики, татары, молдаване и русские снуют взад и вперед, то пешие, то верхом. Но больше всего солдат и офицеров. Поднявшись на гору, мимо 4-го номера, вы увидите позади него большой овраг, по-тамошнему балку, и новую бухту, на берегу которой разбросано несколько домиков; потом гора и новая балка, и в ней опять строения и бухта. Вдали, на выдавшихся мысах, огромными массами выдвигаются два форта: Михайловский и Константиновский, которые обыкновенно носят имя батарей или казарм[5]. Гораздо правее и ближе идет укрепление, называемое Северным, – и вот вся Северная сторона. Однако же это не город: город за главной бухтой, его видно отовсюду, но до него полторы версты водой, хотя и кажется ближе. Вы видите множество зданий, раскинутых по горе и подымающихся неровными зубцами по ее окраине. Выше всех стоит Библиотека. Сокровища ума царствуют над городом, не боясь никаких выстрелов. Левее, почти прямо против Северной пристани, идет еще гора, также покрытая строениями. На третьей горе их уже меньше, и наконец, идут голые горы, которых возвышенные точки заняты нашими и неприятельскими батареями. Осады не видать: она там, за краем, и оттуда взлетают бомбы.

Я отделался раньше товарища и пошел в Одесскую гостиницу. Хозяин палатки, между прочим, наш военный маркитант, как-то скоро со мной познакомился. Его зовут Александр Иванович. В его палатке чего хочешь, того просишь: на полу, у самой парусинной стенки, стояли бочонки с вином, маслом, икрой и селедками. На них – банки с огурцами, грибами, пикулями. На прилавке, посредине, громоздились ящики с конфетами, сигарами, сухарями; под потолком качались рядами сушеная рыба, колбасы, харьковские крендели. Иные гирлянды попортившихся лимонов и никуда не годной колбасы висели единственно для симметрии. В задней части палатки из трех кирпичиков сложена была печь, вечно дымящаяся: там пекли блины, поджаривали рыбу… Три расторопных приказчика бегали из угла в угол, услуживая бесконечным посетителям, из которых кто сидел, кто стоял. Найти место было трудно. Два небольших столика по обе стороны ширм, на которых собирались ночевать куры, были уже заняты. Александр Иванович устроил мне пристанище на прилавке и обещал напоить чаем; а чай у него отличный, московский, и лучшая в городе вода, чистая, как стекло, пропускаемая сквозь машину. С тех пор как неприятели заняли реку, жители довольствуются колодцами. Но Александр Иванович берет воду в какой-то Голландии, верстах в двух от города, откуда носят ее солдаты в бочонках и получают от него по чарке водки и, кроме того, особое награждение деньгами. Всем дело до Александра Ивановича, и все его знают. Он известен даже первым сановникам города. Александр Иванович никогда не ночует в палатке, потому что там холодно, а имеет приют на ночь на пароходе, а не то на корабле. Александр Иванович всегда весел. Он не может говорить с вами без улыбки, несколько плутоватой, выражающей больше самодовольствие, нежели смех; больше «ты, мол, там что ни толкуй, а мы знаем, что знаем». Костюм его – пальто или шинель, подпоясанная крест-накрест шарфом; на голове – особенный картуз, немного старомодный. Через плечо перекинута сумка, где пропасть всякой мелочи; но он ее никому не дает и умеет всегда так открыть сумку, что вы не увидите денег или увидите два двугривенных и рублевую бумажку. «Вот последняя!» – скажет вам Александр Иванович. В его сумке 20 перегородок… Таков Александр Иванович. Он напоил меня чаем и потом моего товарища, который между тем подошел; взял с нас недорого, дешевле кишиневского. Порция у него, как и в городе, по таксе, установленной Остен-Сакеном3, – 25 копеек. Провизия свежая, прекрасная. Однако надо было проститься с Александром Ивановичем и подумать о переправе. У нас не было ни пароходов, ни кораблей для ночевки. Мы спустились прямо под гору, к пристани; но шлюпки уже перестали ходить: было 7 часов, а после этого часу запрещено плавание по бухте. Мы постояли у моря, поглядели на чернеющие массы кораблей и пошли на станцию. В комнате, которая за два часа кипела народом, не было ни души. Я осмотрел вещи: они лежали, как были положены. Немного спустя стали приходить те же офицеры и располагаться спать на овсе. Мы с товарищем легли тут же и через минуту заснули. Часа в 3 утра меня разбудило какое-то движение и шум. Слышно было сильную стрельбу. Я встал и вышел за ворота; там уже толпилась кучка народу. Встали два-три офицера и толковали, что бы значила эта стрельба; а солдаты, стоявшие около нас, рассуждали так:

– Ишь ты, расходился! То было смолк, а то опять! Давно уж так не палил!

О неприятеле говорят здесь обыкновенно в третьем лице: он, палил, смолк… Бомбы огненными полосами резали небо, там, далеко, на краю; а левее, на бугре, шла частая ружейная перестрелка. Я поглядел немного и, ничего не понимая и порядочно озябши, воротился на овес и опять уснул. Товарищ мой и не просыпался. Мы встали утром довольно поздно и узнали, что было дело на новом редуте, у Килен-балки, и что наши крепко его побили. Взяв вещи, мы отправились к переправе, но хотели зайти к Александру Ивановичу. Солдаты, несшие вещи за нами, сказали, что будут ждать нас – там, у пристани, в сарае. Мы махнули рукой и поднялись в гору к Одесской гостинице.

Александр Иванович встретил нас рассказом о славном ночном деле и указал через бухту место, где дрались. Толпившиеся в палатке офицеры только и говорили, что об этом деле. Слышались разные вести, полки перепутывались, начальники также. Не было двух сходных показаний, между тем событие было так недавно и так недалеко…

A pomyślałem w duszy, cóź są gminne dzieje?Popiół, w którym zaledwie iskra prawdy tleje;Hieroglif mchem zarosłe zdodiący kamienie.Napfs, którym spowite usneło znaczenie;Odgłos sławy wiejący przez lat oceany,Odbity о wypadki, о kłamstwa złamany,Godzien śmiechu uczonych…. Lecz nim się zaśmieje,Niechaj powié uczony: «Czém są wszystkie dzieje?»4Впоследствии я расспрашивал у самих волынцев и селенгинцев, а еще позже прочел у французов, и в настоящую минуту могу рассказать об этом деле несколько точнее и подробнее, нежели рассказал моим читателям, печатая в первый раз «10 дней в Севастополе».

9 февраля (1855), в сумерки, мы заложили на Корабельной стороне, влево от Килен-балки, редут, получивший потом название Селенгинского. Работа5 шла очень тихо, по причине каменистого грунта земли. В некоторых местах должно было употреблять взрывы. К вечеру 11 февраля ров перед правым фасом редута, где грунт был немного податливее, углублен аршина на два, а с левого фаса не более аршина, и поставлены туры6, но орудия ввезены еще не были.

Французы тотчас заметили наши новые работы. Канробер 11-го числа, утром, лично осмотрел местность из ближайших траншей и дал приказание генералу Боске атаковать наши новые верки.

Боске назначил для этого: два батальона зуавов7 (500 человек каждый), один батальон 4-го морского полка, один батальон 6-го линейного и один батальон 10-го линейного полков8. Генерал Меран, командующий 3-й дивизией 2-го корпуса, избран управлять атакой, а на деле атака поручена генералу де Моне.

В 11 часов все было готово. Французские войска поместились в траншеях, сзади второй параллели. Справа – батальон зуавов под командой Лакретеля и полковника Клера; в центре – моряки с генералом де Моне; слева – другой батальон зуавов под командой Дарбуа.

Два батальона 6-го и 10-го линейного полков под командой подполковника Дюбо должны прикрывать наступление.

У нас в это время на заложенном редуте находились два полка: Волынский весь (до 2 тысяч человек) и три батальона Селенгинского (до 1500 человек). 4-й батальон этого полка оставался в Корабельной и приходил на работу днем, а те три уходили. Кроме того, были небольшие команды саперов, моряков и человек 12–15 пластунов. Всего-навсего находилось на редуте около 4 тысяч человек.

Расположение войск было таково: 4-й батальон Волынского полка стоял в цепи, перед редутом. Шагах в тридцати от этой цепи, подле проходившей тут саперной дороги, помещались пластуны с есаулом своим Даниленко9. Налево и направо от них были секреты в двух пунктах, по три человека в каждом. 3-й батальон Волынского полка находился между цепью и редутом, шагах в полутораста от последнего. 1-й и 2-й батальоны того же полка стояли направо и налево, также сзади цепи, подкрепляя ее оконечности.

2-й и 3-й батальоны Селенгинского полка работали внутри редута, имея ружья в козлах, за валом сзади. 1-й батальон того же полка работал во рву, на переднем и правом фасе, имея ружья также в козлах, за валом вправо.

По тревоге внутренние батальоны, то есть 2-й и 3-й, должны были занять банкет; а 1-й батальон, выйдя изо рва, должен был построиться против правого исходящего угла в колонны к атаке и поддержать правый фланг Волынского полка.

Первая половина ночи с 11 на 12 февраля была чрезвычайно светла; но незадолго до рассвета луна закатилась, на небе сгустились тучи, и настала непроницаемая тьма.

Мы никак не ожидали нападения.

В третьем часу ночи французы подошли без выстрела, густой массой, имея впереди каждого батальона по две роты авангарда и небольшие команды саперов с шанцевым инструментом.