Полная версия:

Хроники ИТ-революции

Вот как описал эту ситуацию Билл Гейтс (William Henry Gates III): «С настоящими большими ЭВМ мы почти не имели дела. Когда я учился в школе, час работы на терминале с таким компьютером обходился примерно в 40 долларов – за эту сумму Вы получали лишь малую толику драгоценного внимания компьютера. Правда, и в то время можно было завести собственный компьютер. Если Вы могли раскошелиться на 18 тысяч долларов, пожалуйста – Digital Equipment Corporation выпускала PDP-8. Хотя эту модель и называли „мини-компьютером“, по нынешним стандартам, она была весьма громоздкой. Компьютер размещался на двухметровой стойке (площадь ее основания около половины квадратного метра), а весил 120 килограммов. Одно время такой компьютер стоял у нас в школе, и я часто вертелся вокруг него. PDP-8 вселял в нас надежду, что когда-нибудь собственные дешевые компьютеры появятся у миллионов людей, и с каждым годом эта вера во мне укреплялась. В годы моей юности одной из самых „горячих“ компьютерных фирм была Digital Equipment Corporation. Кен Олсон, основатель этой компании, был моим героем, почти Богом».

Первая IBM PC умещалась на письменном столе и стоила три тысячи долларов за модель с монохромным и шесть тысяч с цветным дисплеем. За первый год было продано 136 тысяч PC и журнал «Time» назвал этот компьютер «Человек 1981 года». Издатель журнала Джон Меер на церемонии вручения награды (1982) объяснил это так: «К награде за 1981 год могут быть представлены несколько кандидатов – людей, но вклад ни одного из них не сможет сравниться с появлением общедоступного компьютера».

В 1983 году компания Compaq Computer представила свой вариант IBM-совместимого ПК, а спустя год компания Apple выпускает «Lisa» – один из первых микрокомпьютеров с графическим пользовательским интерфейсом. Он был снабжен мышью, которая позволяла управлять всплывающими меню и открывать новые графические окна при стоимости около десяти тысяч долларов. Через год компания Apple выпустила «Macintosh», свой первый коммерчески успешный ПК, снабженный мышью и графическим пользовательским интерфейсом. В основе «Macintosh» лежали те же основные комплектующие, что и у «Lisa», но он стоил значительно меньше – 2,5 тысячи долларов.

Тем самым созданы все технические предпосылки для эры мгновенных коммуникаций, но оставались детали и весьма существенные. Для того чтобы Интернет и глобальные телекоммуникации «пошли в народ», необходимо было создать удобный рядовому пользователю графический интерфейс. Счастливое стечение двух обстоятельств к началу 90-х годов прошлого века помогло решить и этот вопрос.

В 1990 году с выходом Windows 3.0 началась эпоха IBM совместимых персональных компьютеров с графическим интерфейсом и мышью. В 1993 году Марко Андреесен (Marc Andreessen), работавший в Университете штата Иллинойс (Illinois State University), написал программу графического сетевого браузера NCSA Mosaic под операционную систему Microsoft Windows с графическим интерфейсом пользователя. А за год до этого появляется Windows for Workgroups версии 3.1. В этой программе интегрировались функции, для обслуживания сетевых пользователей и рабочих групп. Они включали доставку электронной почты, планирование групповых встреч и календарное планирование, совместное использование файлов и принтеров.

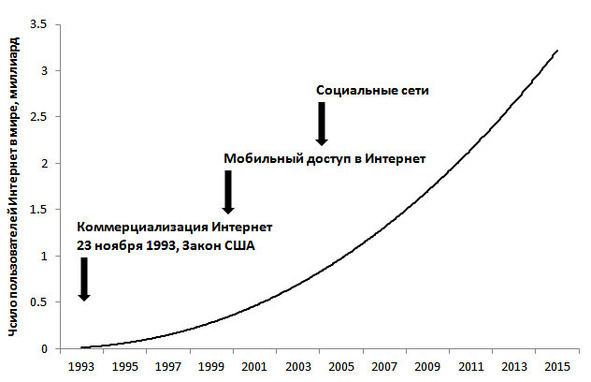

Основные этапы становления публичного Интернет и число его пользователей в мире.

Windows for Workgroups явилась предвестником бума локальных компьютерных сетей. Он последовал сразу после выхода на рынок программы Windows 95. Она имела встроенный набор протоколов TCP/IP, утилиту Dial-Up Networking и допускала использование длинных имен файлов. Электронно-вычислительные машины (ЭВМ) превратилась из вычислительного средства, с которым могли общаться только через представителей узкой профессиональной касты – программистов, в простой и понятный большинству инструмент.

Четвертый элемент нового времени явился в виде сотовой связи, ставшей народным средством интернет-коммуникации. Еще немного времени назад сотовые сети первого поколения позволяли передавать только голос, и они были аналоговыми. Затем появились цифровые сотовые системы второго поколения. Они позволили расширить перечень неголосовых услуг, а в варианте 2,5G использовать надстройку над технологией мобильной связи GSM – GPRS (General Packet Radio Service) для пакетной передачи, позволившей производить обмен данными с другими устройствами в сети GSM с внешними сетями и Интернет.

Благодаря увеличению мощности процессоров мобильный телефон приобрел новое качество, став фотоаппаратом, видеокамерой, записной книжкой, радиоприёмником, игровым устройством и средством доступа в Интернет. Третье поколение связано с появлением нового класса мобильных устройств – коммуникаторов, смартфонов и планшетов, сочетающих в себе возможности сотового телефона и компьютера. Сенсорные экраны с дружественным пользователю интерфейсом позволили иметь те же возможности как у обычных ПК, но имели неоценимое в современной жизни качество – мобильность и возможность использования Интернет, геонавигацию и др.

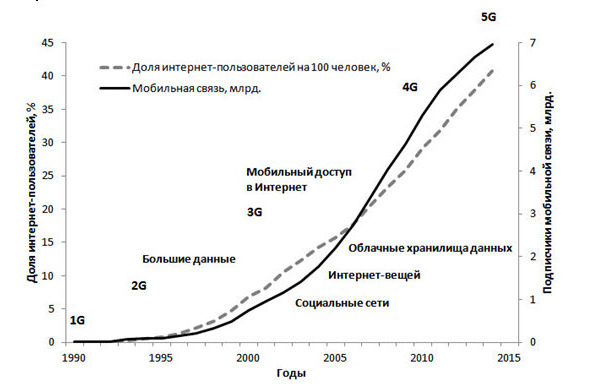

Число подписчиков сотовой связи и доля интернет-пользователей на сто человек в мире. Резкий рост абонентской базы происходит с появлением в 2003—2010 годах технологии 3G, позволявшей использовать Интернет с мобильных устройств электросвязи (Каррыев, 2015).

Успеху нового класса мобильных устройств способствовал переход от первого поколения аналоговых сотовых сетей в 1970-х годах (1G) к сетям с цифровой передачей (2G) в 1991 году, затем стандарта 3G (Third generation) в 2000-х годах и, наконец, сетям 4G в 2010 году. Они позволили осуществлять передачу данных со скоростью более 100 Мбит/с. По темпам внедрения стандарты 3G и 4G опередили все технологии существовавшие до них. Менее чем за пятнадцать лет было осуществлено около трех миллиардов подключений и к 2020 году, как ожидается, они превысят цифру в восемь миллиардов.

Сети 4G позволяют осуществлять передачу данных в 12000 раз быстрее, чем сети 2G, а расходы на них сокращаются одновременно с уменьшением стоимости персональных устройств. В 2015 году в Англии приступили к эксплуатации сотовой связи следующего поколения – 5G. Этот телекоммуникационный стандарт связи, прежде всего, необходим для развития интернет-вещей. Это умные телевизоры, различная бытовая техника и датчики, промышленные системы управления и автомашины, которые будут управляться без человека. Всё это потребует внедрения новых систем связи и стимулирует наукоёмкое производство.

Появление веб-радиовещания и веб-телевидения стало еще одной вехой в истории Интернет, превратившее компьютерные сети в мощный инструмент воздействия на социальные процессы. Как верно отметил Маршалл Мак-Люэн (Herbert Marshall McLuhan) – копировальные машины позволили каждому стать издателем (1964). Интернет же сделал возможным каждому пользователю стать гражданским журналистом.

В 1993 году Карл Маламуд (Carl Malamud) основал некоммерческую общественную исследовательскую корпорацию The Internet Multicasting Service (мультивещaтельные интернет-сервисы) которая 1 апреля запустила проект «Internet Talk Radio» (разговорное интернет-радио). Любой желающий по адресу ftp-сервера мог загрузить к себе на компьютер аудиозаписи радиопрограмм проекта.

Благодаря новым инструментам массовой коммуникации – веб-сайтам и веб-вещанию (Web pages и Web Broadcasting) инфосфера Интернет начала стремительно расширяться. К началу нового века интернет-технологии и глобальные телекоммуникационные сети сделали возможным каждому, в близком к реальному масштабу времени, передавать, получать, обрабатывать, и транслировать на весь мир информацию.

В 1995 году образован портал Classmates.com – прообраз современных социальных сетей. Этот проект оказался настолько успешным, что в начале нового века стал феноменом возникновения нового типа массовой коммуникации. В 2003 – 2004 годах возникают быстро растущие социальные сети Facebook, LinkedIn и MySpace. Следом за ними по всему миру создаются всё новые соцсети, объединяющие по интересам и убеждениями миллиарды людей на планете.

Взамен фиксированной телефонии, традиционным радио и телевидения, новые цифровые технологии предложили интерактивность и возможность почти мгновенного обмена разнообразными данными как между людьми, так отдельного человека с обществом. Тем самым был определен новый этап в развитии человечества. Интернет превратился из среды, в которой искали какие-либо сведения или производили обмен ими, в массовую коммуникацию, которая начала использоваться для общения, доступа к аудио и видеоматериалам, развлечениям и играм.

Принципиальным стало то, что с этого времени «телега была поставлена впереди лошади». Инструменты социальных сетей привели к необходимости взрывного роста пропускной способности телекоммуникаций. Это было вызвано необходимостью в режиме реального времени обеспечивать доступ пользователей к обновлениям своего статуса и их мгновенное распространение по соцсетям. С другой стороны геолокализация поставила технические задачи по оперативному определению, обнародованию и распространению сведений о положении пользователя в пространстве и времени.

Произошла смена парадигмы – уже не технология электросвязи формировала потребность, а запрос миллиардов интернет-пользователей требовал всё новых технических и программных решений в области вычислительной техники, систем передачи и хранения данных.

В 2000 году 86% вычислений приходилось на долю персональных компьютеров, а спустя семь лет 25% вычислений было сделано игровыми приставками. В 2007 году доля подвижных средств связи в мировой вычислительной мощности составляла около 6%. К 2000 году их доля многократно увеличилась и начала расти быстрыми темпами. Уже к 2015 году 60% мирового интернет – трафика генерировалось мобильными устройствами (смартфонами и планшетами).

Мобильность и возможность использования пространственных данных до недавнего времени были элитарной привилегией институтов власти и наиболее обеспеченных слоев общества. С наступлением мобильного века данные и глобальные системы коммуникации оказались доступны почти всем социальным слоям мирового сообщества, исключая только тех, у кого в силу жизненной ситуации нет возможности или необходимости ими пользоваться. К началу нового века в промышленно развитых государствах компьютеризация охватила все сферы жизнедеятельности.

Коммуникации стали базироваться на цифровых способах передачи и хранения данных. Этот этап характеризуется прорывами во всех типах коммуникаций, конвергенцией средств масс-медиа с Интернет. Формированием качественно новой парадигмы – многомерного взаимодействия людей в среде социальных сетей. С 2010 года Интернет превращается в Глобальную социальную сеть, в которой наработанные в соцсетях инструменты взаимодействия пользователей приобретают черты общих стандартов.

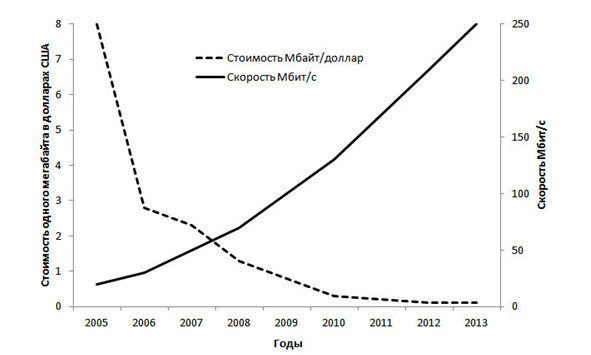

Рост скорости передачи данных и удешевление стоимости трафика. Переход от стандартов 2G к 4G привёл к увеличению скорости передачи данных при одновременном удешевлении сетевого трафика (Каррыев, 2015).

В 2003 году на Земле проживало около 6,3 миллиарда человек, а в Интернет было подключено 500 миллионов устройств. В 2010 году в результате стремительного распространения смартфонов и планшетных компьютеров количество подключенных устройств увеличилось до 12,5 миллиардов, тогда как население Земли составило 6,8 миллиарда человек. К середине 2013 года число людей использующих Интернет с помощью различных устройств превысило 2,5 миллиарда. По прогнозу Национального Научного Фонда США (National Science Foundation) к 2020 году число пользователей Интернет возрастет до пяти миллиардов.

В 2014 году в мире было произведено 250 миллиардов (250x1018) транзисторов – т.е. каждую секунду производилось по восемь триллионов полупроводниковых элементов. Это в 25 раз больше количества звезд в Млечном Пути, и в 75 раз больше числа известных галактик во Вселенной. Несмотря на все политические и экономические перипетии на 4—6% в год растут продажи электронных устройств в мире (персональных компьютеров, планшетов и мобильных телефонов). Одновременно увеличивается скорость интернет-соединений.

Закон Якоба Нильсена (Jakob Nielsen) гласит, что скорость интернет-соединения непрерывно увеличивается. С каждым годом растёт скорость передачи данных в Глобальной сети по различным каналам связи. Это позволяет все больше переносить хранение своих данных в т.н. «облака» – специально устроенные хранилища данных коллективного пользования.

В ежегодном докладе «Global Cloud Index (2013 – 2018)» компания Cisco указывает на стабильный рост облачного трафика, облачных задач и облачного хранения данных, при этом частные облака будут обгонять облака публичные. Как ожидается, к 2018 году домашний доступ в Интернет будет иметь половина из прогнозируемых 7,6 миллиардов жителей планеты. При этом более 50% из них начнут использовать персональные облачные хранилища данных.

Показателем роста компьютерных сетей является их доля в мировом энергопотреблении. По данным Национальной лаборатории Лоренса Университета Беркли (Lawrence Berkeley national laboratory) количество потребляемой Интернет электроэнергии в период с 2000 по 2006 год удвоилось, составив около 2% от мирового потребления электроэнергии (30 млрд. Вт.). При этом энергопотребление Глобальной сети ежегодно увеличиваются в среднем на 10%.

Интернет и телекоммуникационные сети растут в среднем на 30% процентов в год, а объем интернет-трафика удваивается каждые 5,32 года. В 1995 году в Цифровой Вселенной насчитывалось около двадцати тысяч веб-сайтов, через два года это количество возросло до одного миллиона, а в сентябре 2014 года превысило отметку в один миллиард.

В начале XXI века произошла цифровая революция – перенос данных из аналогового в цифровой формат. Если в 2000 году три четверти всех данных в мире были в аналоговых форматах, то спустя семь лет 94% данных хранилось в цифровом формате. Общий объем хранимых данных с 1986 до 2007 года составил 295 эксабайт (ЭБ), а к 2009 году объем данных в Интернет приблизился к отметке 500 ЭБ. В 2011 году общий мировой объем созданных и реплицированных данных составил более 1,8 зеттабайт (ЗБ). Объем Цифровой Вселенной каждые два года расширяется в два раза.

По прогнозам, к 2020 году, объем данных увеличится еще на 35 триллионов гигабайт (ГБ). Однако «полезных» данных прибавляется сравнительно немного. В 2013 году в эту категорию попало только 22%, а к 2020 году, только около 35% данных будут считаться полезными. Всё остальное будет информационным шумом.

Количество подключаемых в Сеть устройств растет с геометрической быстротой, рождая все новые термины «Smartdust» (Умная пыль), «Planetary Skin» (Планетарная кожа), «Central Nervous System for the Earth» (Центральная нервная система Земли) и т. д. Отрабатываются проекты интернет – коммуникации в космосе (NASA – Interplanetary Internet, Cisco – Internet Routing in Space и другие).

В 2009 году узел IPN заработал на Международной космической станции (МКС). В 2010 году экипаж МКС получил прямой доступ в Интернет, а в 2012 году с использованием IPN космонавты руководили роботом, находившемся в европейском центре управления полетами в Дармштадте.

Каждый день миллиарды устройств принимают, передают, и сохраняют огромные объемы данных без какого-либо участия человека. На подходе «четвертая волна» повышения эффективности электронных коммуникаций – возникновение среды роботизированных взаимодействующих систем с элементами искусственного интеллекта – ИСКИН (ИИ, Artificial intelligence, AI).

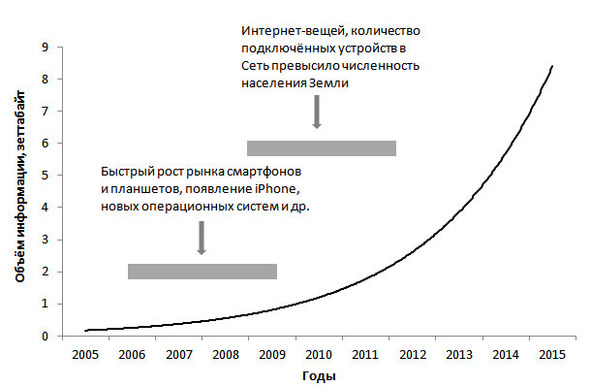

Рост объема информации в Интернет. С 2008 года быстрый рост данных связан с появлением многофункциональных персональных устройств с возможностью передачи видеофайлов. С 2010 года ускорение происходит за счет интернет-вещей и инструментов социальных сетей (Каррыев, 2015).

Цифровизация и стремительный рост обрабатываемых данных сделали необходимым использование автономных программ и решений в информационно насыщенных средах. Таких как интернет-вещей и Большие данные.

В 2002 году объем цифровых данных впервые превысил совокупный объем информации хранимой в аналоговом формате в мире. Мартин Хилберт (Martin Hilbert) и Присцила Лопес (Priscilla Lopes) классифицировали все известные носители данных – от бумаги до дисков «blu-ray» (2011). Анализу подверглись 21 аналоговая и 39 цифровых технологий за период с 1986 по 2007 год. Оказалось, что объем хранимой информации за двадцать лет увеличился примерно в сто раз – с 2,6 ЭБ в 1986 году до 295 ЭБ к 2007 году и передавать два квадрильона мегабайт в секунду. При этом доля бумажных носителей неуклонно снижается. С 1986 года она сократилась с 33% до 0,007% к 2007 году.

Все больше и больше печатных изданий становятся доступны в цифровом формате. Как свидетельствует исследование Pew Research Center Pew, почти половина американцев, пользующихся Интернет, получают новости из социальных сетей. С 2004 года компания Google реализует проект по оцифровке и поиску книг. В его рамках к 2010 году было доступно около 15 миллионов цифровых книг. В 2015 году крупнейшая социальная сеть Facebook приступила к созданию платформы для газет и журналов «Instant Articles». В перспективе этот проект способен изменить облик всего медиа-пространства.

Повсеместное компьютерное делопроизводство от удостоверений личности до бухгалтерии основано на использовании электронных баз данных. Благодаря этому уже в 2007 году в цифровом формате хранилось 94% общего объема данных технологического хранения. Электронные архивы стали столь же необходимым атрибутом жизнедеятельности как некогда библиотеки и аналоговые архивы.

С каждым годом увеличивается перечень хранимых данных, и растёт их объем. К 2015 году примерно 90% цифровых данных в мире было создано только за предыдущие два года. По оценкам IBM, к 2015 году ежедневно генерировалось 2,5 квинтиллиона байт данных. Непрерывно растёт объём электронных корреспонденций в сотовых, социальных, финансовых, научных и многих других компьютерных сетях, служебного и общественного характера. Благодаря этому каждые два года мировой объем данных увеличивается более чем в два раза.

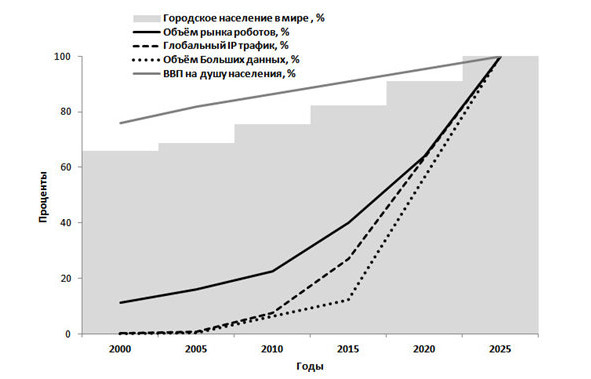

Основные показатели мирового технологического развития – объём рынка роботов, глобального IP-трафика, Больших данных и городское население, подушевой ВВП, нормированные на прогнозные значения 2025 года. Аналогично индустриализации, электрификации и компьютеризации период следующий за 2010 годом не сопровождается взрывным ростом ВВП на душу населения несмотря на всё большую концентрацию мирового населения в городах (Каррыев, 2015).

На протяжении всей истории человечества коммуникации служили средством передачи информации от человека – человеку. С наступлением времени роботизации трафик передачи данных людей уже уступает трафику всевозможных автоматизированных устройств и компьютерных программ.

С каждым годом кибернетические устройства становятся всё умнее, способными взаимодействовать между собой и с Интернет. Есть примеры взаимодействия роботов с технологией 3D-печати. По сути, до появления репликаторов вкупе с Интернет для передачи матриц всевозможных изделий осталось совсем немного времени.

Коллективный компьютерный интеллект следует за давно ставшей практикой автоматического обновления программного обеспечения на электронных девайсах из облачных хранилищ данных. Это стало возможным благодаря увеличению скорости передачи данных и росту вычислительной мощности микропроцессоров.

Кибермашины – интеллектуальные или близко к этому уже подорвали монополию человека на право принимать решения. Более того масштабы использования интеллектуальных автоматизированных систем – машинного интеллекта приводят к необходимости изменения законодательств и создания правил взаимоотношения ИСКИН и человека.

Пока сетевая робототехника не сказала своего слова, но ближайшее будущее потребует степенного увеличения возможностей сетей электросвязи для обеспечения взаимодействия роботов, способных общаться не только с человеком, а главным образом между собой.

Предстоящие изменения в ландшафте человеческой деятельности грандиозны. Они коснуться промышленности и сельского хозяйства, управленческой и офисной работы, торговых и банковских сфер, управления компьютерными системами и сетями, вооружений и военных действий и многого другого. Новые рубежи в робототехнике и ИСКИН берутся быстрее, чем появляются адекватные ответы на связанные с этой технологией вопросы. Всё это даст новый материал для продолжения летописи ИТ-революции.

Хроники 1904—1910 годы

1904 год

Эпохи перемен сменяются застоями, но любое благое дело по-прежнему оборачивается своей противоположностью.

Джорджо де Кирико

«Меланхолия политика», 1913 год

В Англии Джон Амброз Флеминг (Sir John Ambrose Fleming) изобретает первую в мире электронную лампу – кенотрон (диод). В 1905 году он получает патент на «прибор для преобразования переменного тока в постоянный». Это была первая электронная лампа открывшая век электроники.

В Германии Юлиус Эльстер (Julius Elster) разработал технологию изготовления фотоэлектрических элементов.

Впервые применен на телефонных станциях автоответчик (answerphone) для ответов на обращения клиентов и объявления счетов за пользование услугами. Он был основан на «телеграфоне» датчанина Вальдемара Поулсена (Valdemar Poulsen). Магнитная запись электрических сигналов на металлический носитель – стальную проволоку, устройство было запатентовано Поулсеном в 1898 году.

В России открыта построенная в сотрудничестве с компанией Ericsson Центральная телефонная станция в Москве емкостью 60000 номеров. В техническом отношении она была одной из самых передовых в мире. Первая телефонная станция в Москве открылась в 1882 году на улице Кузнецкий мост в доме купца первой гильдии Попова. Всеми правами на эксплуатацию этой станции тогда обладала Международная телефонная компания Белла (Bell Telephone Company).

В Узбекистане открыта первая телефонная станция в Ташкенте общего пользования на 200 номеров.

Компания Люмьер (Lumière et compagnie) выпускает первые фотопластины для цветной фотографии.

Число наименований грампластинок в мире превысило три тысячи. Это были, в основном, записи декламационно-разговорного жанра (марши, вальсы, песни и романсы). Из-за несовершенства технологии записи инструментальная музыка пока занимает незначительную часть в выпускаемых пластинках. Начали выпускаться двухсторонние пластинки. Их можно было проиграть в граммофоне с помощью механического звукоснимателя – иглы и мембраны. А усиление звука достигалось с помощью громоздкого раструба.

В США открыта первая линия нью-йоркского метро.

Во время японской атаки на Порт-Артур 15 апреля произошёл первый официально зарегистрированный факт применения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Русские моряки «большой искрой» перебивали телеграфные сообщения по которым японцы вели корректировку огня.

1905 год

Пока не появился телеграф, сообщения не могли путешествовать быстрее посыльного.

Маршалл Мак-Люэн, 1964 год

Начало первой русской революции – принятое в советской историографии название забастовок, массовых беспорядков, восстаний в армии и на флоте, политических убийств в Российской империи в период 1905—1907 гг.

В Швейцарии Альберт Эйнштейн (Albert Einstein) публикует специальную теорию относительности, математический анализ броуновского движения и теорию фотоэффекта. Он также разработал специальную теорию относительности, установил, что лоренцово сокращение и его локальное время – не математический прием и физическая иллюзия, а явления, связанные с самыми понятиями пространства и времени. Эйнштейн предлагает исключить понятие «эфира» из арсенала физических представлений и считать «свободное пространство» пустотой. 14 сентября 2015 года предсказанные Эйнштейном гравитационные волны зарегистрированы американскими учеными в лабораторных условиях (проект LIGO).

В Италии Гулельмо Маркони (Guglielmo Marchese Marconi), лауреат Нобелевской премии по физике (1909), разработал и запатентовал горизонтальную направленную антенну. Концепция направленных антенн Маркони пригодилась во время Первой Мировой войны для создания технологии пеленгации – определения направления на радиопередатчик.