Полная версия:

Sindòn La Misteriosa Sindone Di Torino

Una leggenda era sorta anticamente attorno al fazzoletto di Edessa, giunta a noi con alcune varianti:

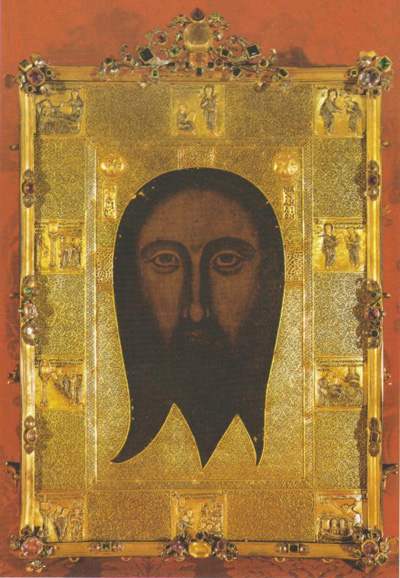

Il mandylion sarebbe stato composto miracolosamente da Gesù come dono ad Abgar V detto Ukama, “il Nero”, re di Edessa nel I secolo dal 13 al 50, che gravemente sofferente di lebbra, tramite suoi messaggeri inviati a Gerusalemme in occasione della settimana di Pasqua, aveva invitato il Nazareno alla propria corte sperando di esserne miracolato. Non potendo però recarsi da lui, mancavano pochi giorni alla sua crocifissione, Cristo l’aveva guarito tramite la visione di quell’icona, fatta pervenire al sovrano dai delegati. Secondo un’altra versione, la pittura sarebbe stata realizzata a tempera da un pittore, un certo Anania, inviato espressamente a Gesù dal re. Secondo un’altra leggenda ancora, il dipinto sarebbe stato fatto da Anania ma Gesù, non convinto del risultato, intingendo le dita nei colori avrebbe apportato qualche ritocco rendendo il Volto perfettamente somigliante al suo. In ogni caso, il sovrano era guarito alla vista dell’immagine e si era perciò convertito al Cristianesimo, con lui suo figlio Ma’nu V che, per breve tempo, sarebbe stato re dopo la sua morte; e però il nipote di Abgar, Ma’nu VI, salito al trono nel 57, avrebbe invece ripristinato il paganesimo e perseguitato i cristiani. Ancor oggi nella chiesa genovese di San Bartolomeo degli Armeni si venera un’icona dipinta a tempera a base di chiara d’uovo che sarebbe proprio quella mandata da Gesù a re Abgar. Ovviamente se il mandylion fosse stato un dipinto, esso non avrebbe potuto aver nulla a che vedere con la Sindone. Semmai, nella realtà storica, quella di Genova è un’antichissima icona bizantina ispirata dal mandylion e, forse, realizzata a Edessa.

Icona a tempera nella Chiesa di san Bartolomeo degli Armeni in Genova

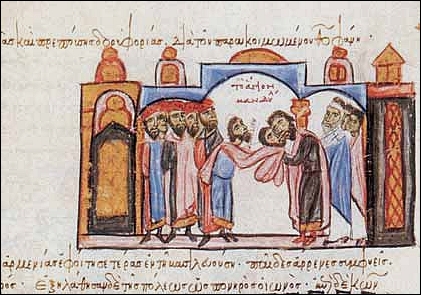

Secondo tradizioni disparate, greche, arabe e siriache, verso la metà del X secolo l’imperatore d’Oriente Romano I Lecapeno desiderava che il mandylion venisse traslato a Costantinopoli. Il Volto del Cristo di Edessa era considerato da tutti acheropito, cioè “non fatto da mano umana”, e soprattutto per questo era venerato21 .. L’Anatolia era da tempo sotto i Turchi che, essendo islamici e dato che per essi Gesù era, ed è, il secondo più importante profeta dopo Maometto, veneravano il mandylion considerandolo protettore della città22 . Volendo avere la stessa tutela, l’imperatore Romano I aveva mosso guerra ai turchi inviando contro di loro un potente esercito agli ordini del generale Giovanni Kurkuas che, nella primavera dell’anno 943, aveva espugnato Edessa. Il generale bizantino aveva chiesto all’emiro della città sconfitta la consegna del mandylion, nel frattempo nascosto dagli assediati, e per ottenerla aveva concesso indulgenza agli abitanti, liberato 200 prigionieri e promesso il pagamento di ben dodicimila monete in metallo prezioso (secondo alcune fonti monete d’argento, secondo altre addirittura d’oro). Nonostante le proteste del popolo, l’emiro aveva accettato e consegnato la reliquia al generale Kurkuas. Il mandylion era giunto a Costantinopoli il 15 agosto 944, festa della Dormizione di Maria (poi dell’Assunzione). Lo stesso mandylion - o Sindone ripiegata? - dopo la consegna ufficiale all’imperatore era stato messo nella cappella del Faro annessa al Boukoleon, palazzo di Romano I.

Una miniatura del Codice Skilitzis, manoscritto bizantino realizzato fra il XI e il XIII secolo, attualmente custodito nella Biblioteca Nazionale di Madrid, raffigura la consegna del mandylion all’imperatore Romano I Lecapeno, affiancato dal patriarca di Costantinopoli Teofilatto e da dignitari. Come si vede nell’immagine, al centro risalta l’immagine di Cristo che, quasi tridimensionalmente, si erge dal telo:

Il 16 agosto 944, giorno successivo all’arrivo del mandylion a Costantinopoli, l’arcidiacono Gregorio della cattedrale di Santa Sofia, referendario incaricato dei rapporti ufficiali tra il patriarca e l’imperatore, teneva dal pulpito del duomo un’omelia sull’evento. Nella Biblioteca Vaticana ne è conservato il manoscritto (Cod. Vat. Gr. 511, ff. 143-150v, catalogata De Christi imagine Edessena23 ). Gregorio, dopo aver affermato che intende parlare dell’impronta portata da Edessa nel corrente anno 6452 (secondo la datazione biblica, corrispondente al 944 dopo Cristo), descrive con toni appassionati il mandylion, ch’egli chiama sindone riferendosi, evidentemente, ai tre Vangeli sinottici (Matteo, Marco e Luca) i quali, diversamente da quello di Giovanni, usano appunto tale termine; dice Gregorio dell’immagine: “Impronta impressa unicamente dai sudori d’agonia del volto del Principe della Vita, che sono colati come rivoli di sangue, e dal dito di Dio. Sono stati essi gli ornamenti che hanno colorato la vera impronta del Cristo; e l’impronta, dopo che essi sono colati, è stata resa anche più preziosa dalle gocce del suo costato. I due fatti sono pieni d’insegnamenti: qua sangue e acqua, là sudore e immagine. Quale equilibrio delle realtà, poiché esse [originano] da un Solo e Unico [Essere]; ma vi si vede anche la fonte d’acqua viva ed essa disseta insegnando che i sudori artefici dell’immagine, la quale fa scorrere il fianco della [comune] natura a ciascuno, [l’impronta] hanno prodotto. A mano a mano ci si abitua a qualcosa che non si era mai visto prima e di cui occhio e mente non avevano esperienza. Un’immagine non delineata sui bordi, che sfuma in niente, che se ti avvicini, via, via, impallidisce e scompare, e se ti allontani riappare; un colore estenuato, pallidissimo, che non sapresti definire, che quasi sconfina dalla scala cromatica; due lunghe impronte di un corpo spogliato, di fronte e di schiena, così stranamente e illogicamente accostate; una quantità di segni evidentemente sanguinosi, stampati anch’essi sulla pelle di una somma immobilità cadaverica […] prima di sprofondare in quella lunga contemplazione senza parole che è sempre, per chiunque, la prima osservazione della sindone. Per tutti, il primo impatto con la sindone è un lungo guardare in un lungo silenzio”.

Ovviamente l’uso del termine sindone in quell’antica omelia non è una prova che il riferimento fosse proprio alla Sindone di Torino. Tuttavia è molto importante la citazione del corpo di Gesù e non del solo suo volto, perché fa intendere che si trattava d’un lenzuolo e non d’un fazzoletto.

Miniatura del XV secolo rappresentante la conquista latina di Costantinopoli

Nel 1204 accade la tragedia: l’Impero d’Oriente è attaccato dai combattenti della IV Crociata, che era stata organizzata in Occidente per liberare dai musulmani la Terra Santa e che mai l’avrebbe raggiunta; e il 12 aprile Costantinopoli è espugnata, fra orribili massacri e tremendi saccheggi di tesori e di reliquie sacre. Se è vero che solo la I Crociata aveva avuto anche forti motivazioni ideali oltre alle solite ragioni economiche e di potere, tuttavia prima del 1204 non si era forse ancor arrivati a tal punto di cinico, sanguinario affarismo in ambiente cristiano. Al comando della meschina spedizione vi sono, in testa, il conte Baldovino IX di Fiandra e, sotto di lui, i condottieri francesi Guglielmo di Champlitte, Goffredo di Villehardouin, Ottone de La Roche signore della Borgogna e i comandanti italiani Bonifacio di Monferrato ed Enrico Dandolo doge veneziano. Si fonda l’Impero Latino e i capi dei vincitori, a parte il doge ormai novantenne e ammalatissimo, si spartiscono i territori: il conte Baldovino di Fiandra viene incoronato re Baldovino I, in gran pompa, come gli imperatori nella cattedrale di Costantinopoli, Santa Sofia; Guglielmo di Champlitte diviene principe di Acaja; Goffredo di Villehardouin principe di Morea; Bonifacio di Monferrato re di Salonicco; infine, ma la sua figura è la più importante per la nostra storia, Ottone de la Roche diventa duca di Atene e di Tebe. Intanto il mandylion - ovvero la Sindone? - durante il saccheggio viene preso da ignoti dalla chiesa annessa al palazzo imperiale delle Blancherne, dov’è sempre custodito, e sparisce. Forse nascosto ad Atene? Lo farebbe supporre la copia, sempre che ci fosse prova certa dell’esistenza del suo originale24 , di una lettera datata 1° agosto 1205, non molto dopo il sacco di Costantinopoli, il cui foglio autentico sarebbe stato inviato al Papa allora regnante, Innocenzo III, da Teodoro Angelo Comneno, apparentato alla famiglia imperiale; il mittente, dopo aver condannato l’agire dei crociati predatori di reliquie, chiede al Sommo pontefice la restituzione del telo di Costantinopoli, che afferma essere custodito al momento ad Atene presso il duca Ottone de La Roche. È stato tramandato, ma non ce ne sono prove certe, che successivamente, nel 1208, il duca di Atene e di Tebe avrebbe inviato la sindone - di nuovo il quesito: quella di Torino? - in suo possesso al padre Ponce II de La Roche-sur-Ognon e di Ray, onde da quell’anno il telo sarebbe stato in Francia presso la famiglia.

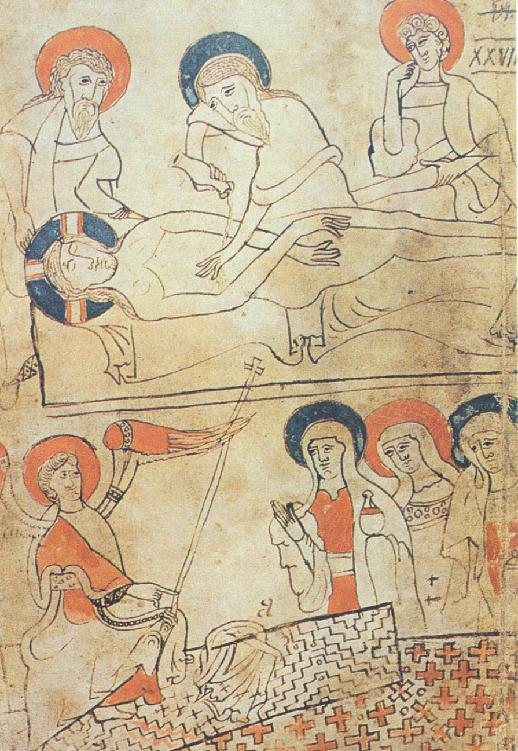

Tutto quanto precede non si può considerare vera Storia, mancano documenti certi che attestino che la sindone di Costantinopoli fosse proprio quella oggi conservata a Torino, per cui resta un vuoto storico fino al 1356 quando, come vedremo, la Sindone oggi conservata a Torino è certamente in Francia a Lirey; e tuttavia si è trovato, per così dire, un quasi-documento, cioè una miniatura su di un manoscritto, il Codice Pray, databile fra il 1192 e il 1195, attualmente custodito nella Biblioteca Nazionale di Budapest.

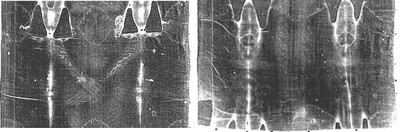

Si tratta di un sacramentario in latino con un discorso funebre in ungherese (è il più antico testo in questa lingua). Era stato rinvenuto nel XVIII secolo dal gesuita ungherese Georgius Pray, da cui il nome del manoscritto, in Slovacchia entro la biblioteca del capitolo benedettino di Pozsony, attualmente Bratislava. Il codice Pray era stato composto a mano perché il XII secolo era precedente il tempo dell’invenzione in Occidente della stampa a caratteri mobili. La miniatura è sul retro del foglio numero XXVII. Raffigura la deposizione di Cristo ed è in due parti sovrapposte. La superiore rappresenta l’unzione della salma di Gesù che, caso peculiare rispetto a icone di quei tempi e precedenti, è nudo proprio come sulla Sindone; e come sul Telo, le sue mani sono incrociate sul pube, la destra sulla sinistra, senza che si vedano i pollici; e, sempre come sulla Sindone, neppure i piedi si vedono (cfr. il successivo paragrafo Perché all'Uomo della Sindone non si vedono i pollici e, nel positivo sindonico, ha il piede destro che copre il sinistro). Ecco i particolari di mani ed estremità inferiori sul negativo di una foto sindonica e quindi, di séguito, l’immagine del Codice Pray:

Miniatura sul Codice Pray

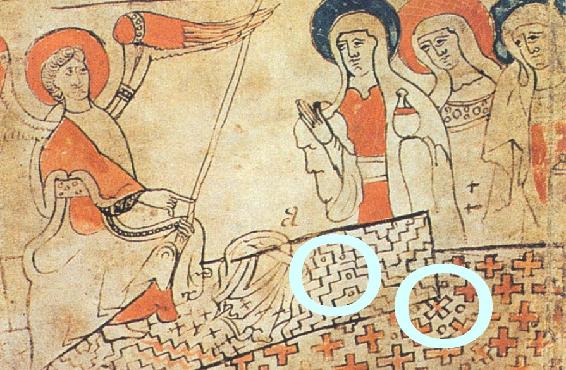

Come si può osservare, nella parte superiore della miniatura Pray figura disteso su di un lenzuolo il corpo di Cristo mentre viene unto, e la parte sottostante della stessa miniatura presenta le pie donne in visita al sepolcro la Domenica di Pasqua, con gli oli per ungere meglio il cadavere il quale, però, non c’è più perché, come l’angelo annuncia, Cristo è risorto:

Passato il sabato, Maria Maddalena, Maria di Giacomo e Salome comprarono aromi per andare a ungerlo. E di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levar del sole. Dicevano tra loro: Chi ci rotolerà via la pietra dell'ingresso del sepolcro? Ma riguardando videro la pietra rimossa, ed era molto grande. Ed entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto a destra, vestito di bianco e si spaventarono. Ma egli disse loro: Non temete. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso; è risorto, non è qui; ecco il luogo dove l'avevano deposto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi disse. E quelle, uscite, fuggirono dal sepolcro, perché erano sconvolte dallo spavento, e dalla paura non dissero nulla a nessuno (Marco, 16, 1-8).

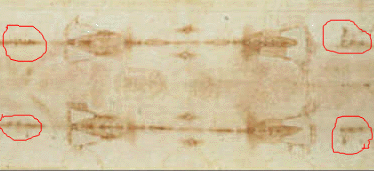

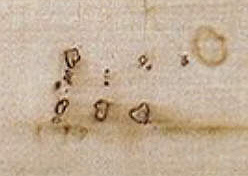

Sempre nell’immagine della miniatura Pray si vedono, nella parte più alta, trattini ad angolo retto sul lenzuolo, che secondo certuni potrebbero - personalmente non ne sono convinto - voler richiamare il tessuto sindonico a spina di pesce. Nella parte più bassa della stessa immagine appaiono sul telo due gruppi di cerchietti a forma di L, simili a quattro gruppi di quattro fori ciascuno, originati da bruciatura, come quelli che si trovano sulla Sindone di Torino (veramente, sulla stessa fra altri forellini assai piccoli: ma poco visibili, mentre sono quelli grandi ad apparire evidenti all'occhio d'un visitatore del Lenzuolo). Tali gruppi simmetrici di fori sono rispettivamente, circa, al centro dei quattro rettangoli che possono derivare dalla piegatura in quattro del Lenzuolo.

Particolare della Sindone con evidenziazione dei quattro gruppi delle più antiche bruciature

Primo piano di uno dei gruppi delle più antiche bruciature sulla Sindone

Particolare del Codice Pray con evidenziazione di due presunti gruppi di fori a L

Si potrebbe dunque supporre che quando si produssero quei fori da bruciatura sulla Sindone, questa fosse ripiegata in quattro e quanto provocò le lesioni passasse attraverso tutti gli strati. La ragione di queste bruciature non è nota - forse metallo fuso colato per un accidente? - ma si sa che esse sono nel telo dapprima del 1532, l'anno dell'incendio della Cappella della Sindone in Chambery (v. Cronologia, anno 1532), infatti queste lesioni sono riprodotte su di una precedente incisione che raffigura la Sindone, che è la prima opera che la riproduca integralmente, attribuita al Dürer e realizzata nella stessa Chambery nel 1516, incisione che riporta tutti e quattro i gruppi simmetrici di fori:

Incisione sindonica attribuita ad Albrecht Dürer, anno 1516, di dimensioni pari a un terzo di quella reale, conservata nella chiesa di Saint. Gommaire a Lier, Belgio: sono ben evidenti i quattro gruppi simmetrici di fori

Si potrebbe pensare che l'autore della miniatura del Codice Pray, che espressamente dichiara nel testo d'essersi ispirato a una sindone, avesse visto proprio quella che è conservata oggi a Torino e vi si fosse ispirato?

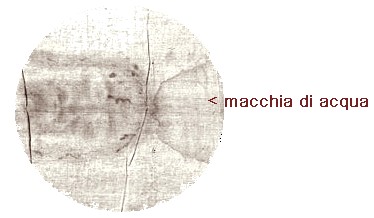

Per inciso: Si può notare che nell’incisione il volto e il capo dell’Uomo risultano ben distinti e staccati (a causa della tridimensionalità della testa), essendo nel 1516 ancor assente la macchia permanente d’acqua causata dallo spegnimento dell’incendio in Chambery del 1532 (v. cronologia), macchia che alcuni, a un’osservazione superficiale, equivocando scambiano per la nuca dell’Uomo: si veda al riguardo questo particolare della foto della Sindone di Torino

Se la miniatura del Codice Pray racchiude indizi sicuramente interessanti, il primo vero e proprio documento storico sulla Sindone è però solo del 1356: in quell’anno il Telo si trova in Francia a Lirey, dipartimento dell’Aube nella diocesi di Troyes. Appartiene alla famiglia dei de Charny, parente dei de La Roche. Capofamiglia è il conte Goffredo de Charny. Il 28 maggio 1356 s’inaugura la chiesa di Lirey, voluta e fatta costruire dallo stesso conte, che viene affidata a sei canonici; officia personalmente il vescovo di Troyes, Enrico di Poitier. Nel 1357, morto in guerra Goffredo, la sua vedova Giovanna de Vergy cede la Sindone, con documento scritto, ai canonici, forse per necessità economiche dietro compenso, ma formalmente per una liberalità secondo quella che era stata la volontà del defunto marito. I canonici lucrano organizzando ostensioni a pagamento che riscuotono enorme successo, tanto che il piccolo centro di Lirey diviene un importante centro spirituale. Il nuovo vescovo, Pietro d'Arcis, vieta le ostensioni giudicando la Sindone un falso, peraltro senza averla vista e solo sul fatto che proliferano diverse pseudo reliquie fra cui sindoni dipinte. I canonici si appellano al Papa e ne ottengono la formale autorizzazione a continuare le ostensioni; in seguito, una bolla del 1390 concede addirittura indulgenze spirituali a coloro che venerino il Lenzuolo della chiesa di Lirey25 .

Come la mettiamo però col fatto che l'età di nascita della Sindone è stata fissata da scienziati carbonisti "tra gli anni 1260 e 1390", cioè proprio in un lasso di tempo in cui è compresa la data 1356 del documento di Lirey e almeno una settantina d’anni dopo la data di composizione del Codice Pray (1192-1195)? Il che ha portato molti avversari della Sindone a parlare di “un falsario medievale”?: si veda, infra, il capitolo IV - UN EVENTUALE FALSARIO MEDIEVALE SAREBBE STATO IL PIÙ GRAN GENIO DI TUTTI I TEMPI E UN MOSTRO CRIMINALE ASSASSINO). Intanto diciamo che sono tre i laboratori che hanno svolto nel 1988 l’analisi per stabilire l'anzianità del Lenzuolo, dietro invito e su collaborazione, per il prelievo dei campioni sindonici, della Diocesi di Torino e dell’allora suo arcivescovo cardinal Ballestrero. Quegli studiosi li hanno sottoposti a esperimenti secondo uno dei metodi di radiotazione basati sul carbonio 14 radioattivo: a uno solo, mentre i metodi sono due, dei radioconteggi e della spettrometria di massa, e si sarebbe dovuto, secondo i critici dell'esperimento, seguirli entrambi per controllo; e le loro accuse ai tre laboratori non si sono limitate a questo; al riguardo lascio in attesa il lettore, per miglior organizzazione del saggio: ne parlerò nello specifico capitolo III - GLI ESPERIMENTI DEL CARBONIO 14.

Certuni hanno provato negli ultimi anni a eseguire una copia dell’immagine sindonica ma, per il momento, essa non è stata mai realizzata con le stesse peculiarità; c’è chi ha ottenuto immagini simili, ma nessuno ha riprodotto insieme tutte le caratteristi

Fatto è che, secondo tutti gli esperti che se ne sono occupati, la figura umana sulla Sindone non è prodotta con metodi conosciuti.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов