Полная версия:

Найден более быстрый маршрут. Применение карт путешествия потребителя для повышения продаж и лояльности. Теперь и в B2B

В пику типирующему сегментированию маркетинг на основе данных предлагает использовать сегментирование иерархическое. В его основе лежит многомерное моделирование, учитывающее различные количественные параметры, описывающие поведение клиента. К числу параметров могут быть отнесены показатели формулы прибыли, взвешенные оценки важности факторов выбора и другие числовые показатели. Кстати, к таким показателям может быть отнесен, например, и «возраст», но не сам по себе, а исключительно в сочетании с огромным количеством других параметров.

2. Если представить себе процесс сегментирования как своего рода раскладывание по корзинкам, то станет понятно, что еще одно отличие Jobs To Be Done от целевой аудитории не в критериях сегментирования, а в его объекте. Если гуманитарный подход предлагает «раскладывать по полочкам» людей или даже целые компании, то маркетинг на основе данных раскладывает таким образом чеки (сделки) или – шире – возможные ситуации потребления. Мы предполагаем, что пенсионер, заглянувший в магазин с целью купить деликатесов на праздничный стол, и тот же самый пенсионер, зашедший завтра за продуктами первой необходимости, ожидает от магазина разного, а потому должен быть обслужен по-разному. И в то же время пенсионер-гурман и школьник, которого мама со списком покупок отправила за продуктами к праздничному столу, хоть и различаются в части оптимальных каналов коммуникации с ними, ожидают от магазина примерно одного и того же, а значит, их скорее стоит обслуживать одинаковым образом.

3. Наконец, понимание того, что один и тот же клиент может в разных жизненных ситуациях нанимать продукт или услугу для выполнения разных видов работ, позволяет проводить столь тонкие оптимизации бизнес-процессов, которые сторонникам подхода целевой аудитории даже не снились.

ПРИМЕР № 1Реализуя проект для сети салонов красоты, мы выделили сегмент девушек, сочетающих две клиентские истории. С одной стороны, они часто заходили в салон в самом центре города вечерами будних дней. С другой стороны, у них также было значительное количество визитов в загородный салон в обеденное время выходных. Даже имея столь скудную информацию, можно легко нарисовать себе образ девушки, живущей в пригороде, а на работу ездящей в центральную часть города. Детальный анализ структуры ее покупок позволяет легко определить услуги, важные для нее как для бизнес-леди, и услуги, важные для этой же девушки как светской львицы и заботящейся о себе хозяйке домашнего очага. А уже это понимание, в свою очередь, позволяет точно нацелить на нее правильные предложения через правильный канал коммуникаций.

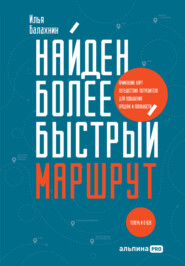

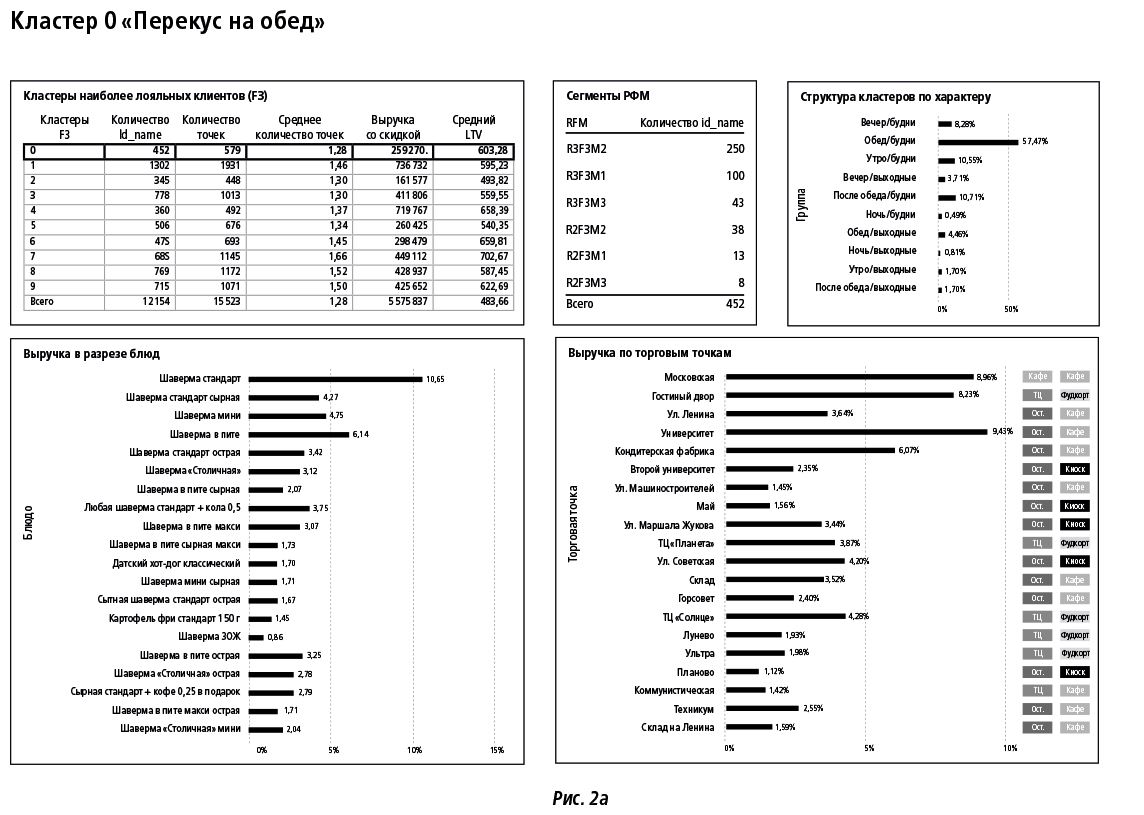

ПРИМЕР № 2Реализуя проект для сети быстрого питания, мы выделили 11 устойчивых JTBD, построенных на оценке регулярности и времени визита, структуры покупок, возрасте клиентов и так далее. На основании данной сегментации каждый чек гостя мог быть соотнесен с одним из 11 сегментов и с конкретной точкой продаж. Учет вклада конкретного JTBD в структуру розничного товарооборота точки, в свою очередь, позволил нам разложить около трех десятков точек сети на шесть групп (например, точки с преобладающими чеками для JTBD «сытный недорогой ужин после учебы»). Этот подход помог клиенту уйти от печати одинаковых POS-материалов и подойти к запуску и поддержке промоакций для каждой точки более осознанно и осмысленно (рис. 2a, b).

Как определить JTBD?

По своей сути Jobs To Be Done – часто встречающиеся мотивы покупок наших товаров и услуг. Очевидно, искать такие мотивы нужно в структуре сделок, то есть в устойчивых сочетаниях товаров и услуг внутри покупки. Например, если среди 10 000 пробитых нами чеков, 3000 – это iPhone X, а еще 3000 – это iPhone X и сертификат расширенной гарантии и чехол, то можно говорить, что мы нашли два устойчивых мотива: «покупатели топовых моделей» и «покупатели топовых моделей, желающие защитить свой аппарат».

Количество JTBD может быть сколь угодно велико: нам в практике доводилось сталкиваться с клиентами, у которых на месте трех-четырех целевых аудиторий возникало свыше 90 JTBD. Может сложиться впечатление, что эффективное управление таким количеством сегментов чрезвычайно трудно, однако, как мы увидим далее, это иллюзия – современные средства автоматизации маркетинга позволяют сократить трудозатраты на выстраивание коммуникаций даже с таким количеством потребительских сценариев.

Когда мы задумываемся о том, как начать управлять путешествием потребителя, важно понимать, что каждый JTBD будет ожидать от нашей компании разного сервиса. Список точек контакта останется неизменным, а вот требования к тому, какими они должны быть, будут постоянно меняться. Возвращаясь к примеру с чеками на iPhone, «покупатель топовых моделей» будет ожидать от нас новинок, осведомленных продавцов, а также наличия большого количества технической информации. В то же время клиент, желающий защитить свое устройство, скорее оценит наличие у нас сервисного центра или дополнительной дилерской гарантии.

Путешествие потребителя vs точки контакта

За те два года, что прошли со времени публикации первого издания книги, тема управления Customer Journey получила большое внимание со стороны профессионального сообщества. В то же время возник вопрос, не является ли Customer Journey другим названием для концепции точек контакта. Основным апологетом этой концепции в России является Игорь Манн, и мне даже довелось участвовать с ним в своеобразном маркетинговом батле, где мы доказывали друг другу и зрителям, какая из концепций точнее. Интересующемуся читателю я рекомендую поискать запись дискуссии на просторах Сети, а сам все же отмечу, что противопоставление точек контакта и Customer Journey является до определенной степени надуманным. Действительно, если бы у нас было некое волшебное увеличительное стекло, позволяющее взглянуть на Customer Journey поближе, мы бы увидели (и ниже при разборе кейсов еще увидим), что карта путешествия потребителя состоит из точек контакта. В каждой точке контакта потребитель принимает решение, идти ему дальше или завершить маршрут. Концепция точек контакта предполагает, что в этой связи необходимо составить исчерпывающий список всех мест соприкосновения клиента с компанией, точек продаж, интерфейсов, приложений, текстов и т. д., оценить их по некоей шкале от «отлично» до «ужасно» и стремиться их улучшать, изучая правила, чек-листы, лучшие практики. Такой подход я называю «горизонтальным», и хотя он гораздо лучше, чем полное отсутствие управления точками контакта, вижу в нем две серьезные проблемы. Первая – отсутствие фокуса. Формально стремление сделать каждую точку контакта на «отлично» заслуживает уважения и является исключительно благим намерением. Но если вернуться к скучной практике, то станет ясно, что в конкретный момент только очень большие компании могут позволить себе содержать такой штат специалистов, который будет достаточен для управления каждой точкой контакта одновременно. Как и во многих других вопросах, в управлении точками контакта важна расстановка приоритетов. Придя на рабочее место утром, вы скорее всего имеете временной и финансовый ресурс на совершенствование двух-трех точек контакта. А потому возникает вопрос выбора: какой точкой контакта заняться именно сегодня? Более того, может получиться так, что совершенствование некоторых точек контакта (теория ограничений Э. Голдратта здесь неумолима!) и вовсе не будет давать никакого значимого коммерческого результата. О том, как правильно расставить приоритеты в совершенствовании точек контакта, мы поговорим чуть ниже.

Вторая проблема – дискретность. В романе «Война и мир» Л. Н. Толстой упоминал так называемую апорию древнегреческого философа Зенона «Ахиллес и черепаха». В рамках этой апории Ахиллес никогда бы не смог догнать черепаху, поскольку, стоило ему сделать шаг, черепаха за это время успевала преодолеть какое-то сколь угодно малое расстояние. Логичное на бумаге, это философское умозаключение, очевидно, опровергается практикой, а проблема его опровержимости лежит в плоскости восприятия времени не как единого целого, а как совокупности временных отрезков. Так и сторонники теории точек контакта, делая акцент на совершенствование каждой из них, упускают из виду тот факт, что взаимодействие с лучшей точкой контакта не является ни целью покупателя, ни целью компании. Путешествие потребителя необходимо рассматривать целостно, и фокусироваться не столько на свойствах точки контакта, сколько на стимулах и барьерах, которые либо помогают, либо мешают клиенту двигаться вперед к сделке и дальше к повторным покупкам. Концепция CJM как раз и фокусирует свое внимание на этих барьерах и стимулах, принимая за основную задачу максимизацию конверсии от точки контакта к точке контакта. Такой подход я называю вертикальной эффективностью.

Именно поэтому, пока концепция точек контакта предлагает формировать их избыточно полные классификации, CJM стремится классифицировать барьеры и стимулы. Из психологии мы знаем, что люди, грубо говоря, мотивированы либо на достижение, либо на избегание. В этой связи мы выделяем два типа драйверов:

1. Получить то, чего сейчас клиент не имеет;

2. Сделать так, чтобы стало лучше, чем есть сейчас;

и два типа барьеров:

1. Вдруг станет хуже, чем сейчас;

2. Стремление сохранить статус-кво.

Кстати, в В2В (особенно в сфере профессиональных услуг) главным конкурентом компании выступают не другие участники рынка, а пресловутое нежелание перемен. Отмечу, что пониманием этого обстоятельства в свое время блестяще воспользовалась IBM, запустившая для своих IT-решений рекламную кампанию «Еще никто не был уволен за покупку решений IBM».

Таким образом, можно заключить, что CJM развивает и дополняет концепцию точек контакта, добавляя к ней методы приоритизации тех или иных изменений и делая акцент не столько на эмоциях каждой конкретной точки контакта, сколько на продвижении клиента к конечной – как для него, так и для компании – цели.

Почему CJM, а не воронка продаж?

Наверняка вы слышали про воронку продаж. С некоторой долей вероятности вы даже ее рисовали. У кого-то из читателей воронка продаж может быть красиво и интерактивно визуализирована в CRM-системе. Самые «продвинутые» читатели, возможно, знают, что угол наклона воронки продаж – это графическое отражение коэффициента конверсии. Логика воронки проста: потенциальный клиент как бы движется с этапа на этап, часть таких лидов «отваливаются», а потому воронка сужается.

В воронке продаж может быть три этапа, может быть – семь, а может быть (и мне доводилось такое встречать!) даже более двадцати.

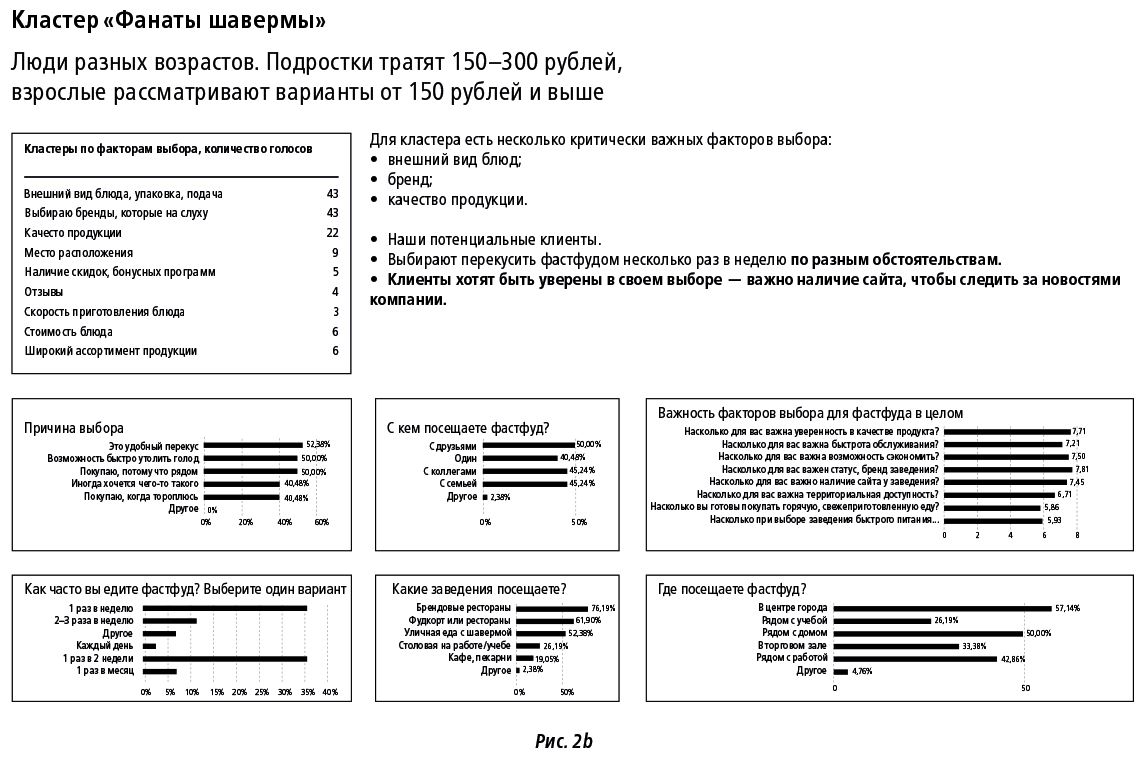

Но сколько бы этапов ни было в вашей воронке продаж, все их теоретически легко свести к базовым четырем (рис. 3):

● охвату, то есть этапу знакомства потенциального клиента с предложением;

● захвату, или квалификации, – этапу, на котором осуществляется отбор контактных данных потенциального клиента;

● подогреву – этапу, в рамках которого все захваченные на предыдущем этапе контакты начинают получать от нас разнообразную коммуникацию через звонки, письма, сообщения от чат-ботов;

● сделке – когда возникают товарно-денежные отношения между компанией и клиентом.

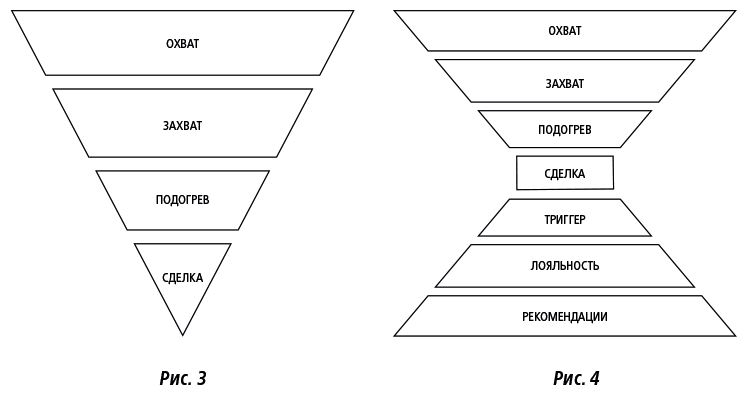

Появление концепции воронки продаж в свое время многое изменило для отделов продаж и владельцев компаний, дав простой и понятный инструмент оценки эффективности. Когда же стало понятно, что рынки не всегда растут экспоненциально и что периоды роста чередуются с периодами затяжной системной стагнации, на помощь продавцам пришли маркетологи, которые выдвинули предположение (кстати, эмпирически никак до сих пор не подтвержденное!), что удержать существующего клиента в семь раз дешевле, чем привлечь нового. А раз так, уверяли они, то необходимо дополнить воронку продаж этапами, которые описывали бы не только коммерческое (как мы продаем), но и сервисное (как мы обслуживаем) взаимодействие с существующими клиентами. Так появилось представление о том, что для эффективного управления продажами нужна не воронка, а так называемая обратная воронка продаж (рис. 4), – иногда используют термин «песочные часы продаж» или «воронка и юбка продаж».

К уже известным нам четырем этапам добавились еще три:

● повторная сделка – когда мы активно стимулируем клиента купить у нас что-нибудь еще раз;

● лояльность – когда клиент настолько привыкает к потреблению нашего продукта, что без напоминаний (ну или почти без них) покупает снова и снова;

● рекомендации – когда клиенты, став, по выражению К. Бланшара, «горячими поклонниками» нашего бренда, начинают вживую или через средства коммуникации рекомендовать нас знакомым и друзьям.

Расширяющееся основание обратной воронки объясняется тем, что если до сделки число желающих купить сокращается от этапа к этапу, то уже купившие постепенно расширяют воронку сделок, создавая для компании все новые и новые источники поступления денег.

Кажущаяся простота построения воронки продаж и широкие возможности автоматизации ее расчета подталкивают многие компании к тому, чтобы описывать свою коммерческую функцию только в терминах ее этапов.

«Я не вижу никакой разницы: и в воронке продаж, и в карте путешествия потребителя речь идет об инструментах и этапах движения между ними. Тогда к чему такие сложности, столько параметров, сложные методы исследования?» – спрашивают представители этих компаний.

Прошу понять меня правильно: я ни в коем случае не пытаюсь сказать, что воронка продаж – плохой инструмент. Вовсе нет! На моем канале в YouTube вы можете найти записи, в которых я подробно разбираю, как ее использовать. Но хочу подчеркнуть, что воронка продаж – это не самостоятельная модель, описывающая коммерческую функцию организации, а аналитический механизм, позволяющий «промерить» некоторые аспекты деятельности функции сбыта и – в теории! – проконтролировать улучшение работы этой функции. Воронка продаж имеет, к слову, и естественные аналитические ограничения, к числу которых можно отнести следующие.

1. Возможность применения не всех параметров Формулы Прибыли (подробнее о ней вы можете узнать из специальной рабочей тетради[3]), а лишь базисных: лидов, конверсии, среднего чека, числа повторных сделок. Например, воронка продаж, по сути, сбрасывает в одну горсть все повторные продажи (и вторые, и третьи, и двадцать пятые), что сильно сокращает перспективы внедрения глубоких методов анализа поведения клиентов.

2. Проблемы с построением правильных прогнозов продаж. Зачастую приходится видеть прогнозы продаж, построенные на основании данных воронки (некоторые CRM даже имеют такую функцию по умолчанию). Принимая во внимание как среднюю скорость всего торгового цикла, так и скорость прохождения того или иного этапа, система или аналитик предлагают экстраполировать данные о прошлых продажах на текущее состояние воронки. В теории такой подход имел смысл, если бы для каждого более-менее оригинального продукта или услуги из ассортиментной матрицы компании существовала своя воронка (все-таки цикл прохождения сделок от этапа к этапу у разных продуктов очень разный!); если бы была уверенность в полной корректности вводимых сотрудниками данных; если бы мы предполагали, что бизнес-процесс продаж более-менее однороден. Поскольку допустить совпадение всех этих трех факторов затруднительно, нужно помнить, что прогностический потенциал воронки продаж не очень высок;

3. Воронка продаж очень плохо решает вопрос, каких клиентов нам стоит обслуживать, а от каких отказаться. Как упоминалось в первом пункте, данная модель использует только показатели, отвечающие в компании за рост. В этой связи она не учитывает, например, расходные показатели, а потому невольно стимулирует эксплуатанта системы стремиться к постоянному насыщению компании продажами, лидами, контрактами. Вопрос выбора целевых для компании клиентов в воронке продаж не стоит совсем, как бы возлагая ответственность за качество лидов на функцию генерации заявок. Такой нецелостный, мозаичный подход к коммерческой функции приводит к знаменитому конфликту маркетинга и продаж («Приводите не тех лидов!» vs «Не умеете продавать!»). Очевидно, что при холистическом подходе к ведению коммерческой деятельности выбор целевых клиентов зависит от стратегии и логики сегментирования (о чем мы поговорим ниже) и от того, как расставить приоритеты ограниченному числу продавцов при большом потоке входящих запросов (особенно актуально для B2B, по этому вопросу очень рекомендую книги С. Шиффмана). По обоим этим вопросам воронка продаж серьезного ответа не дает.

В реальности редкий клиент действует в рамках схемы «узнал – пришел – купил – еще раз купил». Как правило, путь клиента с момента получения информации до покупки дольше и сложнее, с массой нюансов и тонкостей. Этот путь и называется «путешествие потребителя».

Подходы к формированию путешествия потребителя

В маркетинге существует огромное количество подходов к определению путешествия потребителя, но, в целом, их можно свести к двум – органическому и нормативистскому.

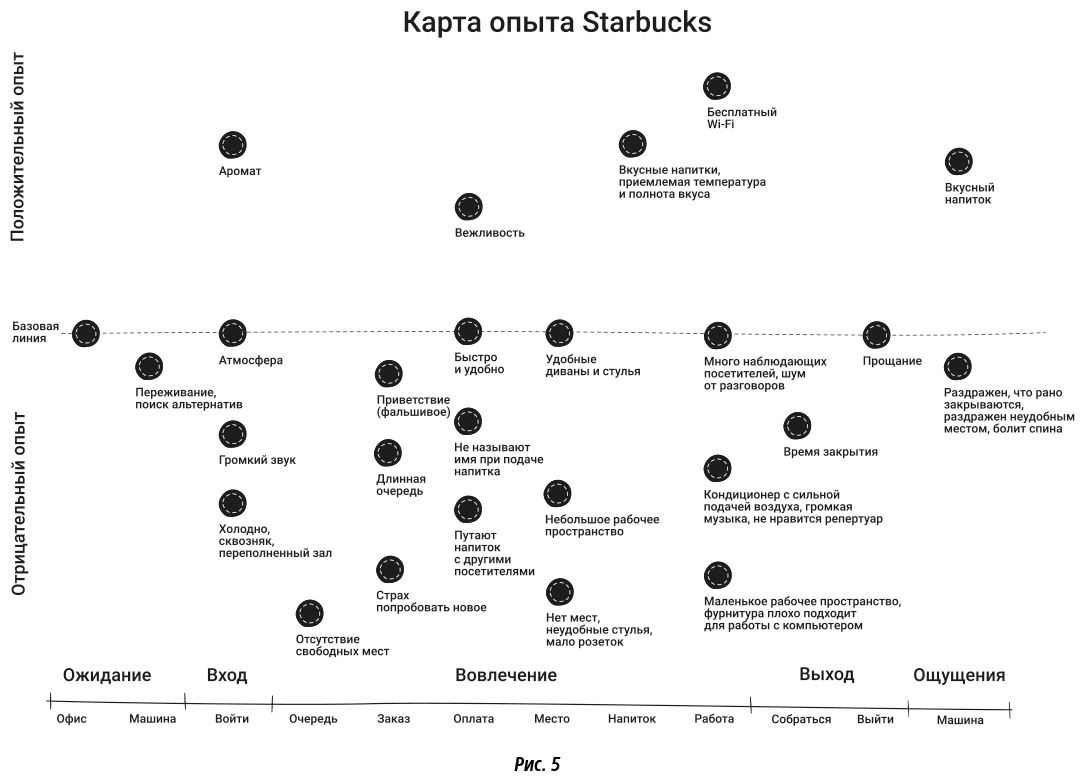

Органический подход – метод описания путешествия потребителя на основании того, как клиент реально взаимодействует с компанией на каждом этапе любого процесса. Это буквально физический маршрут отдельно взятого человека. Данный способ не универсален и применим, главным образом, для предприятий розничной торговли, ресторанов и отелей. В его основе лежит мысль, что потребительское путешествие строится с нуля для каждой компании. Чтобы построить путешествие в органической логике, нужно прежде всего понаблюдать за клиентом и «походить в его ботинках». Яркий пример органического подхода – Starbucks. Если взглянуть на карту путешествия потребителя Starbucks, видны этапы физического перемещения пользователя (рис. 5).

В карте прописаны моменты «встречи» клиента и кофейни: начиная с мысли выпить кофе и заканчивая тем, как этот кофе подают человеку у барной стойки и как клиент покидает заведение. В России аналогичный пример – «Додо Пицца», составившая карту путешествия клиента в формате MindMap.

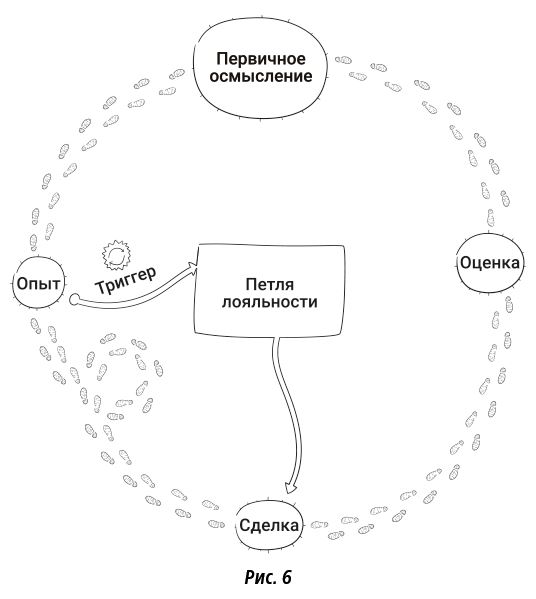

Нормативистский подход показывает не физическое перемещение потребителя, а логику покупки, выделяя в путешествии клиента шесть этапов.

1. Этап первичного осмысления. Потенциальный клиент осознает некую потребность, которую хочет удовлетворить.

2. Этап оценки. Человек находит для себя альтернативные решения удовлетворения потребности и выбирает соответствующее критериям.

3. Этап сделки. Клиент отдает деньги и получает за них продукт или услугу.

4. Этап пользовательского опыта. Возникает совокупность ощущений и впечатлений по поводу продукта или услуги. Если опыт положительный, то человек готов совершить покупку вновь. Если опыт отрицательный, то клиент вернется на этап первичного осмысления и не даст «провинившейся» компании нового шанса продать ему что-либо.

5. Этап триггера. Компания напоминает о себе через триггеры и делает персонализированное предложение, когда у человека появляется желание повторной покупки.

6. Этап петли лояльности. Человек начинает регулярно покупать (рис. 6).

Вот так выглядят два подхода к формированию путешествия потребителя.

Все этапы путешествия потребителя в логике нормативистского подхода тесно связаны между собой. Об этом важно не забывать. Если, например, на этапе пользовательского опыта человек остался не удовлетворен или его опыт оказался отрицательным, то он снова перемещается на этап первичного осмысления. Эта книга основана на сочетании как нормативистского, так и органического подходов. Ее структура повторяет нормативистский подход, потому что нам он представляется более универсальным, хотя приведенные ниже примеры зачастую содержат карты на основе органического способа.

Точки контакта и их типология

Клиент не перемещается между этапами своего путешествия равномерно. На его пути происходит взаимодействие с компанией-продавцом, продуктом, услугой, сервисом, персоналом и так далее. Это и есть точки контакта, а потребительское путешествие представляет собой их продуманную совокупность. Главная задача – провести как можно больше клиентов от первой до последней точки.

Важно отметить, что в век массового распространения интернета любой клиент имеет возможность оперативно сравнить цены и, более того, охотно этой возможностью пользуется. На рис. 7 представлена составленная GFK-карта типичного путешествия мамы, которая стремится приобрести подгузники для ребенка.

Как можно увидеть, в рамках рассматриваемого путешествия клиент проходит через огромное количество каналов и точек продаж. Следовательно, если мы не управляем путешествием клиента и не помогаем ему задержаться на нашем сайте или в нашем магазине, мы можем легко отдать его конкурентам. Мы можем потерять «момент истины» (moment of truth), когда потребитель взаимодействует с брендом, продуктом или услугой, чтобы сформировать или изменить впечатление о них.

Работа над потребительским путешествием начинается с исследования, отвечающего на три группы вопросов.

1. Логика принятия решения.

● Из каких точек контакта клиент впервые узнает о компании?

● Как клиент ищет необходимую информацию и сравнивает предложения?

● Какие неценовые факторы выбора у клиентов?

2. Насколько «бесшовно» проходит путешествие?

● Каковы стимулы для перехода клиента из одной точки контакта в другую?

● Как ускорить этот переход?

3. Какие преграды возникают на пути клиента?

● Что в каждой точке контакта вызывает у клиента негативные эмоции?

● На каком из этапов негатив зашкаливает и приводит к тому, что клиент прекращает путешествие?

Существует множество точек контакта. Согласно последнему отчету Gartner только онлайн-точек контакта существует больше 50 типов (типов, а не видов). Классифицировать точки контакта можно с точки зрения:

● влияния на параметры Формулы Прибыли (см. ссылку: http://paper-planes.ru/materials/formula-profit-4/?utm_source=nbbm);

● этапов воронки продаж;

● уже упомянутых JTBD.

Но в данной книге точки будут разделены (как уже упоминалось) на шесть видов:

● Точки первичного осмысления. Помогают клиенту узнать о вас и сформировать критерии выбора будущего идеального для вашего бизнеса решения.

● Точки активной оценки и выбора. Делают возможным принятие клиентом решения в пользу вашего продукта или услуги.

● Точки фазы сделки. Помогают клиенту быстро приобрести ваш продукт в нужном количестве по нужной именно вам цене.

● Точки постпокупочного опыта. Данный вид позволяет, с одной стороны, сформировать у клиента правильное восприятие ценности вашего продукта и научить его извлекать из него максимум выгоды, а с другой стороны – отвечает за сбор обратной связи. Если она удачна, в таком случае точка дает возможность донести информацию другим потенциальным клиентам.

● Триггерные точки. Их использование не позволит клиенту забыть о вас среди множества предложений от конкурентов.

● Точки петли лояльности. Отвечают за регулярное совершение клиентом повторных покупок.

Экономическая эффективность CJM

Карта путешествия потребителя – не просто очередная маркетинговая игрушка или забавная концептуальная схема. Потребительское путешествие тесно связано с выручкой – базовым финансовым показателем компании наряду с маржинальностью. Главная задача построения карты путешествия потребителя заключается в максимизации выручки.

Когда речь заходит о повышении продаж, многие компании обращаются к чуть ли не оккультным и мистическим практикам, почти не влияющим на прибыль. Например, заказывают тренера. Тот приезжает, вдохновенно и по делу рассказывает, сотрудники слушают, мотивируются, но коммерческого результата нет как нет. Вероятно, тренеру не смогли нормально объяснить задачи, связанные с работой продавцов этой конкретной компании, определить, какие из этих целей важны: конверсия, средний чек, возвращаемость или привлечение новых клиентов.

Приведенная ниже формула связывает путешествие потребителя с выручкой компании и показывает, как оценивать доходность маркетинга (рис. 8).