Полная версия

Полная версияИоганн Гутенберг. Его жизнь и деятельность в связи с историей книгопечатания

Мало-помалу пришли к мысли вырезать изображение игральных карт ксилографическим путем на деревянной доске и получать с нее сколько угодно оттисков.

Как известно, резьба на дереве (ксилография) состоит в том, что нарисованное на доске изображение остается нетронутым, тогда как пустые промежутки вырезаются и удаляются, и рисунок в конце концов получает вид рельефа. Затем на рельефный рисунок, при помощи особого валика, накатывается черная краска, берется лист чистой белой бумаги и накладывается на него. Теперь если мы бумагу слегка нажмем и снимем, то получим оттиск нарисованного изображения.

Повторив эту операцию несколько раз, получим соответственное количество оттисков.

Первую попытку сделать из оттисков более или менее обширное применение представляют собою оттиски на материи, впервые появившиеся в Италии. В XII веке шелковые и полотняные ткани украшались напечатанными по ним цветными рисунками. В ХIII и XIV столетиях эту манеру стали применять при выделке ковров, на которых изображались библейские сцены и легендарные сюжеты.

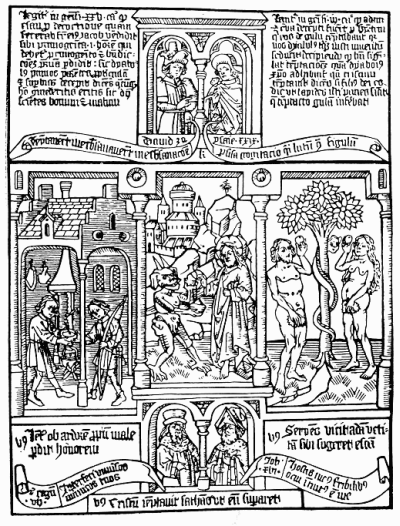

Вскоре тиснение из практической, утилитарной области перешло в сферу умственного и нравственного развития человека. На досках, или таблицах, стали вырезать разные рисунки с небольшими нравоучительными надписями. Для изображения выбирались преимущественно сюжеты из Нового Завета, например, изображение Богородицы, распятия, вознесения, Страшного Суда, святых и т. п. С дальнейшим развитием графического искусства на рисунках подписи заменяются целыми изречениями, заимствованными из Библии, или стихами; и наконец с течением времени изречения уступили свое место целым страницам текста.

Тут уж недалеко и до изобретения книгопечатания.

Таким образом, становится ясным, что переписчик книг постепенно превращается в печатника и резчика форм. Оттиснутые картины с нравственными сентенциями продавались на рынках, а в праздничные дни даже и в церквах, но ни одна из подобных картин не дошла до нас.

Сюжеты для картин брались и из обыденной жизни, иногда даже безнравственного содержания. Против подобной профанации печатного искусства вооружался даже сам Лютер.

Кроме картин, ксилографическим способом печатались и небольшие сочинения. До нашего времени сохранилось около 30 разных сочинений, отпечатанных так называемым табличным способом; из них самые объемистые содержат в себе не более 50 листов. По своему содержанию это были молитвенники, календари, учебники и т. п. Из них особенною известностью пользуется Biblia pauperum, то есть «Библия для бедных», которая представляет собою ряд иллюстраций, начиная с рождения Девы и кончая Страшным Судом, с постоянными ссылками на Ветхий Завет. Всего в книге 40 библейских картинок, снятых с оконной живописи одного монастыря. Название этой книги одни объясняют тем, будто бы книга предназначалась для низших разрядов монашества, называвших себя pauperes Christi; по мнению других, это заглавие означает, что книга предназначалась для «нищих духом» или обделенных благами земными. «Библия для бедных» представляет теперь, конечно, величайшую библиографическую редкость, так что один английский лорд за экземпляр ее заплатил 1300 рублей.

Для тиснения книг табличным способом образовались цехи мастеров; из них наиболее значительные были в городах Аугсбурге, Нюрнберге, Франкфурте-на-Майне, Кельне и других. В Ульме в 1430 году существовали рисовальщики и фабриканты карт, а в 1441 году появились и резчики форм. Тиснение досками (таблицами) в особенности процветало в Нидерландах. В 1442 году в Голландии уже были известны так называемые печатники и иллюминаторы, заменившие прежних переписчиков и рисовальщиков. В этом роде деятельности прославился гарлемский гражданин Лауренс Янсон Костер. Известия о нем записаны, по преданию, гораздо позднее времени, когда он жил. Некоторые голландские ученые вывели из них заключение, что изобретателем печатания посредством набора, составленного из литер, был Костер; ему поставлен в Гарлеме памятник как истинному изобретателю книгопечатания. Но это мнение основано больше на патриотических чувствах, чем на достоверных данных. Рассказывают целую легенду о том, будто бы Костер случайно напал на мысль книгопечатания. Гуляя в лесу близ Гарлема, он сорвал свежую ивовую ветку, содрал с нее кору и вырезал буквы своего имени – в виде игрушки для своего внука.

Ветка была влажная. Костер завернул ее в бумагу (пергамент) и положил в карман, а потом и забыл про нее. Только на другой день вынул он сверток, развернул и глазам не поверил: вырезанные буквы отпечатались на бумаге (пергаменте).

Костер в первую минуту не мог понять, отчего это так случилось, но потом сообразил, что палочка, на которой он вырезал буквы, была влажная и что, когда он положил ее в карман, она выпустила из себя сок, и вот выпуклые буквы, покрытые этим соком, отпечатались на бумаге (пергаменте), а когда ивовый сок подсох, то он потемнел, и буквы стали видны. Такова поэтическая легенда об изобретении книгопечатания.

Говорят, что Костер первый напечатал книгу «Зеркало спасения», а наборщики, разобрав шрифт и воспользовавшись временем, когда хозяин с семьею был в церкви, унесли шрифт в Майнц. Здесь будто бы воспользовался его тайной Иоганн Гутенберг, которого давно преследовала мысль получать возможно большее количество оттисков с одной и той же рукописи. Но все это – голландская переделка немецких рассказов о расхищении шрифта при взятии Майнца.

Старая история повторилась и в наши дни: неоднократно делались попытки сорвать ореол гения с некоторых великих людей, так, например, трагедии Шекспира серьезно приписывались Бэкону, а в самое последнее время один немецкий живописец пространно доказывал, что знаменитые картины Рембрандта, – этого царя светотени, – написаны не им, а каким-то другим художником, и что Рембрандт ловко присвоил себе чужие труды, а вместе с тем и славу.

Мы дошли до того момента, когда тиснение практиковалось в Европе в довольно обширных размерах, преимущественно для удовлетворения религиозно-нравственных потребностей народа. Но все-таки это были начатки печатания. Неудобства табличного способа очевидны: текст каждой страницы приходилось вырезать на доске, поэтому если книга состояла, например, из 100 страниц, то необходимо было на 100 таблицах вырезать соответствующий текст.

Тиснению надлежало сделать еще один шаг.

Изобретение книгопечатания, так сказать, носилось в воздухе, было делом времени.

Глава I. Иоганн Гутенберг

Происхождение Гутенберга. – Гениальная идея – применить для печатания подвижные литеры. – Сотрудники Гутенберга. – Фуст дал необходимый капитал для осуществления изобретения. – Шеффер улучшил технику типографского искусства. – Первая книга, отпечатанная Гутенбергом. – «Латинская грамматика» Э. Доната, 1451 год. – Индульгенции 1453 года. – Гутенбергова сорокадвухстрочная Библия. – Неудачи Гутенберга. – Католикон 1460 года. – Смерть Гутенберга. – Памятники Гутенбергу. – Последствия изобретения книгопечатания

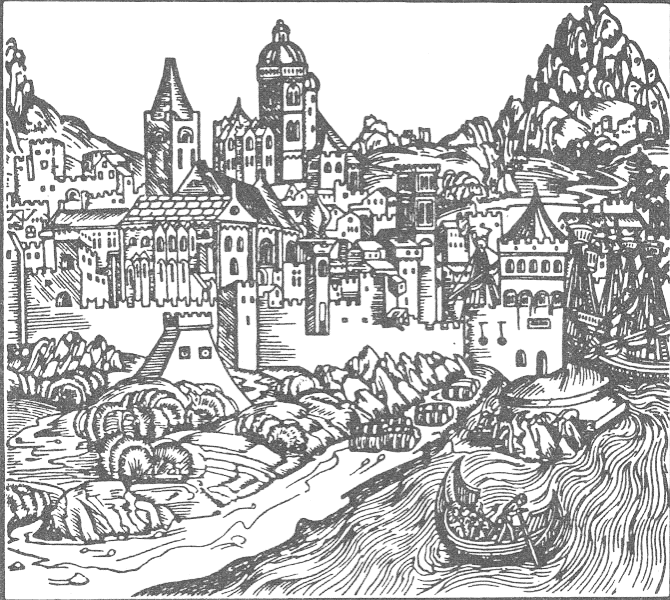

Иоганн Генсфлейш Гутенберг родился в городе Майнце в 1396 году. Отец и мать его считались в числе патрициев, которые целые столетия держали в своих руках управление городом. Мать звали Елизаветой, она была последнею в роде Гутенбергов. Чтобы не дать исчезнуть роду своих отцов, своему младшему сыну Иоганну она дала фамилию Гутенберг. Иоганн действительно сделал эту фамилию известною всему цивилизованному миру. Пока существует хоть один типографский станок, имя Гутенберга не изгладится из памяти человечества. Оно записано на страницах истории.

О детстве Гутенберга, его жизни у родителей ничего не известно. Но как сын старой семьи патрициев он, конечно, учился в школе и знал все, чему учили в те времена.

Город Майнц управлялся самими жителями. В нем правили то старинные роды (патриции), то горожане (бюргеры), то есть купцы и ремесленники. Между патрициями и бюргерами беспрестанно бывали ссоры, которые переходили в схватки и побоища, нередко заканчивавшиеся всеобщим погромом – разрушением домов и грабежом имущества. В начале XV века злоупотребления патрициев вызвали общее против них озлобление цехов, которые наконец вытеснили местную аристократию из города и захватили власть в свои руки.

Иоганну Гутенбергу минуло 20 лет, когда в городе возникло столкновение между патрициями и горожанами. Причиной ссоры было то, кому первому иметь честь встретить проезжавшего через их город короля. Патриции опередили горожан. Горожане обиделись и, проводив короля, напали на патрициев. Произошла схватка. Горожане набросились на дома аристократии и стали их разорять и грабить имущество. Патриции не были подготовлены к защите. Горожане победили их. Аристократия принуждена была эмигрировать из своего родного города.

В числе изгнанников был и Иоганн Гутенберг. Семья поселилась в городе Страсбурге и долго не возвращалась оттуда, несмотря на то, что в 1430 году была объявлена амнистия всем бежавшим во время волнений на чужбину.

Но нет худа без добра. Изгнание в некотором отношении послужило Гутенбергу на пользу. Оно развило в нем самостоятельность. Гутенберг провел свою молодость в крайней бедности, представлявшейся еще ощутительнее после того достатка и даже роскоши, которыми прежде пользовались его родители. Патриции в то время сильно гнушались ремеслами и относились к подобным занятиям с презрением. Бедность побуждала Гутенберга обеспечить свое существование каким-нибудь ремеслом или каким-нибудь открытием. Он познакомился со страсбургскими ювелирами и вошел с ними в компанию; этим делом издавна занимались его предки, и он полагал найти себе хороший заработок в секрете нового способа шлифовки драгоценных камней. Эта компания трудилась над изготовлением зеркал, которые тогда ценились очень высоко.

Свой талант к изобретениям Гутенберг обнаружил не ранее 1435 года.

В это время его разыскивал некий Андрей Дрицен, явившийся к нему с просьбой познакомить его с некоторыми из тех искусств, которыми занимался Гутенберг. Из архивных сведений узнаем, что в 1435 году Иоганн Гутенберг заключил с вышеупомянутым Дриценом контракт, касавшийся тайного искусства, задуманного Гутенбергом. Но что это было за тайное искусство – неизвестно.

При фабрикации зеркал главное внимание компании было обращено на тисненые металлические рамы. Что компаньоны занимались вообще металлическими работами, видно из тех закупок, которые они делали. В распоряжении компании находился какой-то станок.

Так как распродажа зеркал замедлилась ввиду того, что большая ярмарка в Ахене с 1438 года была перенесена на 1440 год, то товарищество Гутенберга воспользовалось этим временем, чтобы сосредоточиться на изучении способа печатания рукописей.

Согласно указаниям одной кельнской хроники, первые опыты Гутенберга по изобретению книгопечатания относятся к 1440 году – в городе Страсбурге.

Собственно задача Гутенберга состояла лишь в том, чтобы разрезать голландские доски на отдельные буквы… Из этой идеи возникло и само книгопечатание.

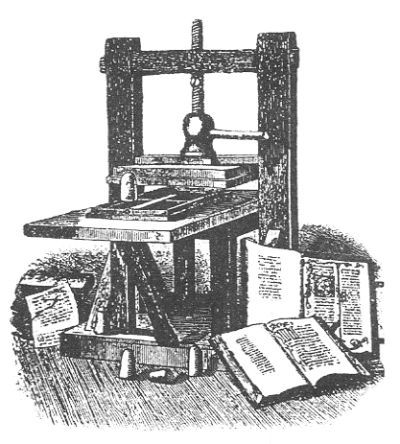

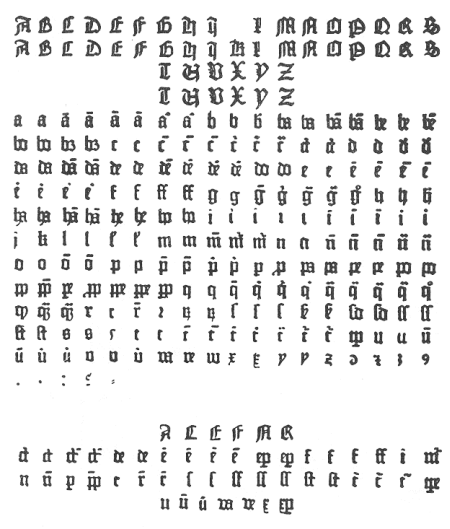

Гутенберг придумал вырезать на деревянных столбиках литеры (изображение буквы) и соединять их в типографский набор. В этом его заслуга.

Несмотря на всю свою кажущуюся простоту, эта гениальная идея повела к великим результатам. Анализ человеческой речи показывает, что наша речь состоит из слов, слова из слогов, слоги – из звуков. В письменности для каждого звука придуман особый знак, буква. Для книгопечатания великий изобретатель принял ту же самую систему, какая практиковалась и в письме, то есть для каждой отдельной буквы сделал соответствующую подвижную литеру. Благодаря этому из подвижных литер можно было получать бесчисленное множество перестановок, то есть ставить их в каком угодно порядке и, смотря по требованию, получать какую угодно комбинацию. Из деревянных букв можно было составлять слова, из слов – предложения и т. д. – набирать целые страницы, затем разбирать для составления новых страниц и т. п. В Страсбурге Гутенберг жил в одном загородном монастыре, на реке Иле. Здесь была его рабочая комната. Кругом тишина. Никто не мешал Гутенбергу предаваться своей заветной идее.

По словам Гете, гений созревает в тиши кабинета, а характер образуется в шуме света…

Гутенберг – один в своей комнате. У него уже нарезаны из дерева маленькие деревянные плитки, или столбики, столько, сколько было букв в азбуке; все плитки одинаковой величины. На каждой плитке он вырезал в обратном виде выпуклую, рельефную букву, начиная с буквы А, потом все столбики поставил рядом, один возле другого – так, чтобы буквы приходились наверху и шли бы в одну линию, а сбоку в каждом столбике провертел насквозь по дырочке. В эти дырочки продернул он нитку и ниткой плотно прижал одну плитку к другой: нитка не давала им распадаться.

Тогда Гутенберг, едва сдерживая волнение, покрывает все буквы краской, накладывает на них лист бумаги и осторожно прижимает его сверху; потом снимает бумагу и видит, к великой своей радости, что на бумаге отпечаталась вся азбука… Чудесное мгновение… совершилось новое изобретение на пользу человечества. Теперь Гутенберг достиг того, о чем так долго мечтал: тайна печатания книг была у него в руках! Уходят с тех пор в небытие голландские доски, резчики, переписчики книг… Теперь надо только нарезать подвижных букв – и печатай ими какую угодно книгу… Теперь можно легко исправить и ошибку, если она сделана при наборе: стоит только вынуть неверную букву и вместо нее поставить какую следует.

Книгопечатание изобретено, тайное искусство для размножения книг найдено! Надо приступить к осуществлению его, идею применить на практике. После успеха наступило маленькое разочарование.

Величайшие открытия и изобретения сделаны не «сильными мира сего», не богачами, не аристократами, а преимущественно бедняками, которые в поте лица своего снискивают себе пропитание. В то время, когда аристократия капитала сибаритствует в сем мире печали и слез, простые люди работают, трудятся. Но в конце концов гениальным труженикам приходится гнуть спину перед богатыми людьми. Для осуществления идеи на практике нужны материальные средства. То же самое было и с Гутенбергом. Напечатать азбуку легко. Но напечатать книгу много труднее. Деревянные буквы как для резьбы, так и для печатания были неудобны: они легко ломались, трескались, стирались от употребления да и выходили грубыми и некрасивыми. Чтобы сделать их прочными и изящными, надо было изготавливать их из другого, более удобного материала. А из какого? Чтобы решить это, надо было пробовать резать их из того или другого материала, бросать неудавшиеся буквы, готовить новые и т. п., – все это стоило больших денег. А у Гутенберга их не было. С целью добыть их он предлагал некоторым богатым людям войти с ним в товарищество. Многие слушали мечтателя, но не спешили вступать с ним в компанию. Вот если бы речь шла о зеркалах… тогда совсем другое дело. Не имея в Страсбурге кредита, видя недоверие друзей к своему тайному искусству, страдая от недостатка средств для осуществления заветной идеи, Гутенберг в 1445 году возвратился в родной город Майнц в надежде добыть от родственников необходимые деньги для задуманного предприятия. Здесь он поселился у Арнольда Гельтхуса, своего дальнего родственника.

Вплоть до 1450 года, то есть в продолжение пяти лет, о пребывании Гутенберга в Майнце ничего не известно.

В упомянутом году судьба послала ему весьма ценную помощь в лице одного богатого гражданина Ивана Фуста, или Фауста, как его называют. В 1450 году, 22 августа, Гутенберг заключил с ним договор, в силу которого Фауст ссудил ему 800 гульденов под 6 процентов. При этом было условлено, что если между договаривавшимися произойдет несогласие, то Гутенберг обязан возвратить Фаусту взятые в долг деньги. Было также условлено, что Фауст будет давать Гутенбергу по 300 гульденов ежегодно на наем квартиры, на расплату с рабочими, на пергамент, бумагу, краски и другие потребности. Отсюда видно, что договор имел чисто финансовый характер. Идея, орудия и труд принадлежали Гутенбергу, а капитал – Фаусту.

Таким образом, дело устроилось. Гутенберг стал теперь без помехи работать над усовершенствованием книгопечатания. Он открыл секрет отливки металлических букв, то есть придумал ту смесь металлов, из которой удобнее отливать буквы.

Прежде чем достигнуть каких-нибудь существенных результатов, Гутенберг увидел, что ему не хватит занятых денег. Он снова прибегнул к займу. В декабре 1452 года Фауст опять ссудил Гутенберга 800 гульденами, заручившись на этот раз солидным обеспечением. Фаусту заложено было все: и станок, и материалы для печатания. При этом выгоды книгопечатания делились пополам.

Первою книгою, отпечатанною изобретенным тайным искусством, считается «Латинская грамматика» Элия Доната. Несколько листов ее дошли до наших дней и хранятся в Национальной библиотеке в Париже.

12 августа 1451 года римский папа Николай V объявил отпущение грехов всем, кто пожертвует деньги на войну с турками. Продажу индульгенций в Германии взял на себя живший в Майнце Павлиний Цапп. Вначале дело шло туго. Благочестивые христиане не особенно раскошеливались, предпочитая жить лучше во грехах, чем платить за них деньги.

Но вот в 1453 году Константинополь был взят турками. Это событие навело ужас на всю Европу. Папа стал проповедовать крестовый поход против нечестивых мусульман. Продажа индульгенций во отпущение грехов нашла для себя благоприятную почву.

Для изготовления квитанции на будущее блаженство весьма кстати оказалось приспособить изобретение Гутенберга. До нас дошло 23 экземпляра подобных индульгенций. На заготовленных бланках оставлено было место, чтобы вписать имя получателя, и время…

Таким образом, видно, что величайшее изобретение на первых порах было применено, между прочим, к напечатанию величайшей человеческой глупости…

Изобретение книгопечатания – и папские индульгенции: свет – и тьма! Здесь мы видим две исторические крайности…

«Грамматика» Доната и папские индульгенции для Гутенберга были не чем иным, как пробою печати, подготовкой к главнейшему предприятию его жизни – печатанию Библии. В массе публики редко кому известно о подготовительных работах Гутенберга, а что он изобрел книгопечатание и напечатал Библию, известно всякому. В 1450 году он приступил к своему капитальному труду, который навеки останется памятником типографского искусства.

Печатание первой Библии продолжалось в течение пяти лет, тогда как в наше время в Англии был такой случай, что всю Библию набрали, отпечатали и переплели в один день. Так робки оказались первые шаги книгопечатания!..

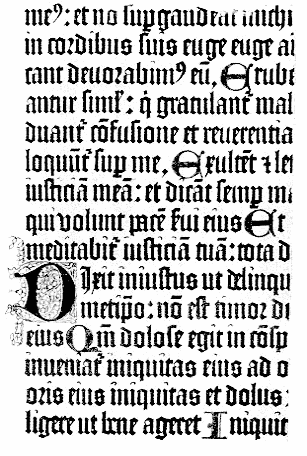

Известно, что 24 августа 1455 года работа над знаменитой книгой была закончена. Это – двухтомный фолиант, в первом томе имеющий 324 листа, во втором – 317 листов, всего 641 лист в два столбца. Каждая страница содержит в себе 42 строки, отчего она и называется сорокадвухстрочной Библией, или Гутенберговой. Печатные заглавные буквы отсутствуют; для них оставлены пробелы, чтобы искусный каллиграф нарисовал их от руки. Нумерация страниц также отсутствует. Эта любопытная книга сохранилась только в 16 экземплярах: 7– на пергаменте и 9 – на бумаге. По странной игре случая, в Майнце не осталось ни одного экземпляра. Почти все они находятся в Англии и Франции. В настоящее время цена их возросла до баснословных размеров. Например, в декабре 1884 года в Лондоне происходила продажа знаменитой библиотеки Систа, где в числе других редкостей находилась первая Библия. Эта Библия была продана с аукциона за 3900 фунтов стерлингов, что на наши деньги составит около 39 тысяч рублей!..

Еще печатание первой Библии не было окончено, как к Гутенбергу и Фаусту присоединился новый товарищ – Петр Шеффер. В нем Гутенберг нашел для себя весьма деятельного и полезного сотрудника.

Шеффер родился в Гернсгейме и вначале посвятил себя юриспруденции; потом жил в Париже, где приобрел славу хорошего раскрашивателя и рисовальщика заглавных букв. Поступив в типографию Гутенберга, Шеффер как искусный рисовальщик улучшил шрифт, сделав его красивее, изящнее. Он усовершенствовал способ отливки букв: стал изготовлять пунсоны из более твердого металла (сталь), что дало ему возможность вгонять последние в медные матрицы. Ему же приписывают усовершенствование сплава для отливки литер, приготовлявшихся из свинца и сурьмы.

Фауст породнился с Шеффером, выдав за него замуж свою дочь Христину.

Вложив свой капитал в усовершенствование тайного искусства, Фауст с нетерпением ожидал от него барышей, то есть половину дохода, как значилось по договору. Однако действительность не оправдала ожиданий. Дело было новое, невиданное до тех пор. Книгопечатание требовалось пропагандировать. Мало кто знал, что появились новые книги, отпечатанные новым способом.

К тому же и самая техника тиснения не выработалась еще окончательно. Гутенбергу со своими сотрудниками приходилось самому отыскивать новые приемы.

Идти по проторенной дорожке гораздо легче, чем прокладывать новые пути. Надо было подождать некоторое время, чтобы новое изобретение принесло барыши. Но Фауст, придерживаясь пословицы, что лучше синица в руках, чем журавль в небе, боялся за свой капитал. Вероятно, денежные счеты были причиною ссоры между первыми типографами в Майнце. Для Гутенберга настали черные дни.

Наш дедушка Крылов в одной из своих басен недаром сказал:

А где до прибыли коснется.Не только там гусям, и людям достается.Товарищество рухнуло. Дело дошло до того, что Фауст подал в суд иск на Гутенберга. Он требовал возвращения капитала в размере 1800 гульденов золотом и кроме того 10 процентов, да еще сложных, за все время пользования капиталом, то есть всего 2026 гульденов золотом.

Тяжело пришлось Гутенбергу, тем более что процесс затеян был перед самым выходом книги в свет. Суд ввиду несостоятельности ответчика обязал Гутенберга возвратить весь материал и инструменты Фаусту, а самую типографию оставил за ним.

Устранив Гутенберга, Фауст и Шеффер продолжали печатание книг. Первая книга, напечатанная ими, была псалтырь. Спустя два года по напечатании этой книги они выпустили в свет сочинение епископа Дюранда «Rationale».

Фаусту удалось бы, может быть, лишить Гутенберга в глазах потомства заслуженного им бессмертия и присвоить себе славу изобретения книгопечатания, если бы молодой Шеффер не сделал следующей надписи на одной книге, напечатанной в Майнце в 1505 году и посвященной императору Максимилиану: «В 1450 году в Майнце изобретено талантливым Гутенбергом удивительное типографское искусство, которое впоследствии было улучшено и распространено в потомстве трудами Фауста и Шеффера».

Между тем Гутенберг не унывал. Сколько надо было иметь любви к делу, чтобы перенести все невзгоды, выпавшие на его долю! Какой надо было иметь твердый характер!

Другой на его месте после таких неприятностей, после судебной волокиты бросил бы свое тайное искусство, ничего не добившись. Но Гутенберг поступал как раз наоборот: чем больше у него было препятствий, тем настойчивее он работал, чтобы достигнуть цели.

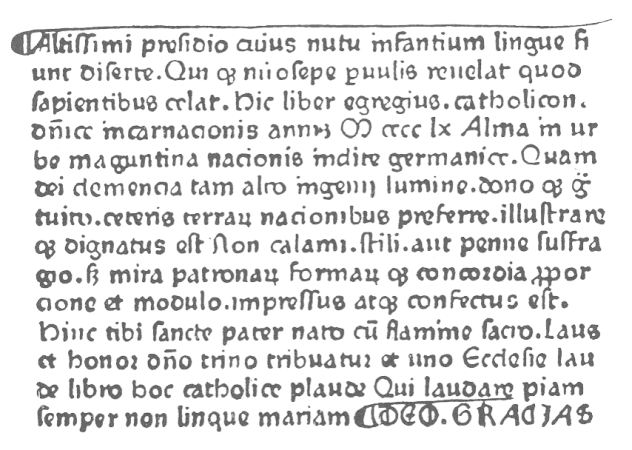

Так тяжкий млат,Дробя стекло, кует булат.Свет не без добрых людей. Да к тому же типографское дело уже обещало очевидные выгоды и не казалось пустою мечтою; вследствие этого новый денежный компаньон нашелся скоро. Это был Конрад Гумери, по одним сведениям – медик, по другим – юрист. Гутенберг снова принялся за работу. Он изготовил совершенно новые литеры и, напечатав ими две маленькие брошюрки, в 1460 году выпустил новый гигантский труд, состоящий из 373 страниц in folio, каждая в два столбца. Это – сочинение Иоанна де Януа под названием «Catholicon», латинская грамматика с этимологическим словарем.