Полная версия:

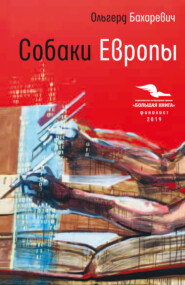

Собаки Европы

«Слышь? Вы ж здоровые ребята! Что вы хернёй занимаетесь? Шли бы уже девок тискать… Или набухайтесь возьмите. Или там, не знаю, лбы себе поразбивайте. Что вы всё по полу ползаете, как малые?»

«Папа, иди куда шёл», – пробормотал мой приятель. Мы стояли и стыдливо лыбились, не зная, что сказать. Он был Папа. С правом наказывать или миловать, с плевками вместо глаз, пролетарскими кулаками, с пенисом, перегаром, принципами. А мы были никто, подростки с бумажными игрушками в карманах школьных пиджачков.

«А ты отцу рот не затыкай! Будешь с ним и дальше ползать, не мужик из тебя получится, а хуй бумажный!»

Он сжал мою руку ещё сильнее. Он был выпивши. Он считал, что мои родители обходятся со мной недостаточно сурово. Но что он мог сделать? Только отпустить меня, залезть к сыну в карман пиджачка и вытрясти из него целый народ, солдат, странствующих монахов, полководцев, купцов, кузнецов – вытрясти просто на асфальт, на который кого-то недавно стошнило свежей зловонной весной, кого-то большого, кто плыл теперь по небу и у кого мы уже тринадцатый год путались под ногами.

Он растоптал фигурки, буквально вмесив их в лужу, этот всемогущий отец, настоящий Бог, не бумажный, на асфальте теперь была грязная каша из фантазий его сына, и он имел полное право заставить своего отпрыска стать теперь на колени и слизать её. Я смотрел на этого отца, как загипнотизированный. Такая власть меня восхищала. Он заметил мой взгляд, плюнул и пошел прочь.

Трезвым он меня боялся. И называл за глаза так: «этат бальной». С уважением и презрением одновременно – бывает и такое. Мы жили в недавно построенном микрорайоне на самом краю города, здесь все знали всех, здесь трудно было хранить тайны. Он боялся, что я заражу его сына своей «балезьнью» – своей бумажнохуёвостью, своей бумагоползучестью, своей ненормальной любовью к книгам.

Как я уже сказал, идея игры принадлежала мне, приятели завидовали и постоянно пытались как-то повлиять на правила, а мне это не нравилось. Поэтому иногда мы поднимались с пола и противостояние продолжалось в воздухе – и уже не бумажные люди, а суровые боги становились друг против друга, сжимая кулаки.

И именно мне принадлежала другая идея: начать делать для игры не только бумажных солдат, монахов и рабочий люд, но и женщин. Что и говорить: над женскими фигурками мы сидели значительно дольше. Попробуй вырежь все эти таинственные изгибы и кошачьи очертания, все эти кружева загадочных тел, придуманных кем-то для нашего наказания, тел, от одной мысли о которых потели ладони, болели соски и ныло между ног. Стоит руке дрогнуть – и вместо женщины получишь опухшую, бесформенную старую ведьму. А старухи – они ведь не считаются. В наших играх вообще не было ни стариков, ни детей. Только здоровые белые бумажные мужики, которые постоянно думали об убийстве себе подобных.

Какая же это болезнь – быть мальчиком. Моё тело напоминало мне тогда весеннее дерево. Я чувствовал что-то родное моему бедному мальчишескому телу в первых почках на ветках, в том, как же больно им весной распускаться, в их утренних мартовских стонах, которые, кажется, слышал только я сам. Какая же это была мука. Мука тринадцатилетия. Ведь фантазия у нас тогда работала так, что не нужно было никакое порно, никакие стимуляторы. Однажды я не выдержал и начал делать фигурки обнажённых женщин, все заржали и с облегчением начали мне подражать, а потом мы лежали животами на своих империях и сравнивали, у кого что вышло, мы валялись на полу красные, как будто с нас содрали кожу, и почему-то не хотели смотреть друг другу в глаза, и становилось страшно, что сейчас вернутся родители и застанут нас за этой игрой. Мы настолько этого боялись, что уничтожали женские фигурки после каждой игры, и следующий раз их нужно было вырезать заново. И мы мастерили, неистово и неуклюже, – и больше не понимали, кто мы: боги, рабы или сумасшедшие, и громко смеялись, и ругались, и лезли на стены от чего-то невысказанного, страшного и неизбежного.

Однажды, успев уничтожить все обнажённые фигурки как раз перед приходом родителей, я, сидя с мамой и папой перед телевизором, с ужасом заметил, что одна фигурка осталась лежать под диваном. Как я мог недосмотреть, как мог её не заметить! Что будет, если мама её найдёт (она убиралась часто, чуть ли не каждый день)… Я уже не мог смотреть фильм, я думал только об этой забытой фигурке. А родители сидели рядом со мной, как прикованные. С трудом дождавшись, когда фильм наконец закончится, я долго не выходил из комнаты, но никак не мог остаться один. Потом меня послали на кухню за вареньем, потом родители выходили из комнаты, но по одному, каждый раз по одному, я никак не мог выбрать момент, чтобы схватить ту злосчастную фигурку и спрятать в штаны. Я сгорал от стыда. Наконец оставшись в комнате без родителей, я полез под диван, но фигурки там не было! Никакой фигурки, только полная пустота и чистота – и эта абсолютная чистота пугала меня больше любого скандала. Она была там. Я видел её. Куда она подевалась? Ответ на этот вопрос долго не давал мне покоя.

Годы спустя, когда я уже был вполне себе взрослым человеком и иногда оставался дома один, я несколько раз не выдерживал и ложился на пол, будто хотел отыскать ту потерянную женщину. Её нигде не было. Я брал ножницы и бумагу, и вокруг меня снова вырастали империи детства, мои солдаты, крестьяне, жрецы несуществующих религий, а я лежал с закрытыми глазами и печально прислушивался к своим ощущениям. Иногда мне казалось, что сердце колет что-то знакомое, я ожидал того самого, забытого уже нытья внизу живота, лежал, боясь спугнуть прошлое, которое, я думал, вот-вот прошмыгнёт мимо по пустой квартире – но в конце концов приходило только разочарование. Туда не возвращаются. По крайней мере, в одиночестве. Нужны враги или сообщники, но никто не способен вызвать их из царства теней.

При чём здесь лингвоконструирование, спросите вы? При чём здесь бальбута? Разве она родилась уже тогда? Конечно нет. До бальбуты было ещё как до Луны.

Как заточенному зубу карандаша до бумажного месяца.

Дело в том, что тогда, подростком, играя в наши странные игры и передвигая по полу бумажные фигурки, я предъявил приятелям одно важное требование. Если уж мы имеем свои государства и народы, мы должны придумать им языки, нетерпеливо объяснял я им. Это казалось мне таким очевидным: до слёз! – но, к сожалению, только мне одному. Приятели поневоле соглашались, да что толку: им хватало двух-трех глупых фраз – чисто для декора, бессмысленных фраз, которые они сами не в состоянии были запомнить. И когда я начинал расспрашивать, как будет на их языках то или иное слово или выражение, очень быстро они не выдерживали. Я хорошо помню их сиплые психованные голоса: да пошёл ты, ты только игру портишь своими капризами. Теперь я, конечно, всё понимаю. Их увлекало другое: тыщ, тыщ, тыдыщ, власть, выстрелы, войска и голые женские фигурки. От балды придумав своему народу пару слов, они считали, что этого вполне достаточно, и раздражались, когда я ловил их на ужасных несоответствиях языкового строя.

У меня же всё было серьёзно. В толстых тетрадях я составлял словари и грамматики подвластных мне бумажных людей. И строго следил за тем, чтобы всё в моей стране было по правилам. Если какой-нибудь из моих генералов издавал письменный приказ, мне приходилось не раз и не два заглянуть в свои тетради. Мои генералы не имели права на ошибку. По крайней мере, на языковую. Друзей это раздражало. Их наспех нарезанные народишки болтали по-русски, хотя и имели, на бумаге, свои национальные языки. Что-то эта ситуация напоминает, не правда ли? В моих войсках и тайных службах даже были специально вырезанные и раскрашенные специалисты в тёмных очках, чтобы изучать языки врагов, – но им попросту не было чем заняться и они часами протирали на коврах свои бумажные брюки.

Таким образом, друзья не собирались тратить время и бумагу на такие мелочи, как лингвоконструирование, и, наверное, считали меня тем ещё занудой. Но в игры мои они играли с неподдельным подростковым энтузиазмом – ведь никто другой не мог предложить им ничего подобного. Один из дружков устроился теперь охранником в большом гипермаркете. Когда я его встречаю, то делаю вид, что мы незнакомы. Другой спился и умер в Москве. Он любил коверкать слова: это его выражение, которое он повторял с тупым наслаждением и каким-то кишечным смехом – «нормалды». С ударением на «ы». Нормалды, Олежка, всё нормалды. Все смеялись. Кроме меня. Под их глупый смех я размышлял, откуда и зачем это ненормальное «нормалды» и как оно могло прицепиться к нашему минскому русскому языку; явно что-то дикое, тюркское, глупый репейник из далёкой степи, принесённый слепым ветром с одного конца империи в другой.

Третий приятель уехал в Англию и как-то через много лет нашёл меня в фейсбуке. Он довольно долго доставал меня, посылая мне в приват бодрые вопросы относительно того, чего я добился в жизни, – и всё по-английски. Почему вдруг по-английски? Чтобы его ненароком не приняли за нашего? Но кто его мог увидеть здесь, в частном чате? Вскоре мне стало ясно. Ему не хватало моей зависти. Он хотел признания своего саксеса. Ему хотелось показать, что он «кое-чего добился в жизни». Почему-то они все, уехав, строят из себя ну таких уже европейцев, таких уже крутых и цивилизованных, что на рвоту тянет. Я внимательно рассмотрел фото приятеля, который улыбался из-под каких-то пальм. Да у него на лбу русским языком было написано: дитя говномикрорайона, совок по рождению и чистокровный славянин, то есть сын еврейки и татарина. Лицо его совсем не изменилось. Изменилась фамилия. На её конце появилась красивое «off». Был Сырников, а стал Sirnikoff. Интересно, помнит ли он наше ползанье по полу, наши пакты, победы, перемирия, наши путешествия с бумажным порно на потных подушечках пальцев – от плинтуса до плинтуса? Мне хотелось его расспросить обо всём этом, нашем, далёком, но я ответил только: Fuck off, Sir Nikoff. Зачем мне эмигранты – я сам эмигрант. Ведь всю жизнь бежал от всех их языков – к своему, единственному.

Вот так, ещё тринадцатилетним фриком в трениках, я придумывал языки. В том возрасте моей любимой книжкой был «Словарь юного филолога». А в особенности та его статья, которая называлась «Искусственные языки». Я и сейчас помню, где она размещалась в книге: она занимала правую сторону, слева была картинка, а продолжение было на следующей странице – я просматривал её снова и снова, и я хорошо помню постоянное чувство горечи, когда я перелистывал ту страницу: статья была обидно короткой и слишком быстро заканчивалась. Я жаждал ещё больше информации, но её нигде не было – ни в школьной библиотеке, ни в районной, ни в городской, всё тот же мизер, мне оставался только мой белый, бедный, всезнающий словарь: какашечные пятна от какао и варенья на заветной странице, и крошки от печенья, навечно приплюснутые тугим корешком, и антропоморфные части речи на иллюстрациях. Вскоре он уже сам разворачивался там, где нужно, этот словарь. Чтобы снова выдать тот самый мизер, давно заученный мной наизусть. И всё же именно из этой белой книги я впервые узнал об эсперанто и Заменгофе, о волапюке и пасторе Шлейере, об идо и интерлингве. Меня завораживали эти слова. Ида Эсперанто: это звучало для меня, как женское имя, а Волапюк – как имя похотливого лесного бога, который гонится за невинной нимфой (а на самом деле той ещё нимфоманкой). Я будто бы слышал незнакомые непонятные слова, которые слетают с их губ; было что-то развратное и тревожное в образе, который представал передо мной, стоило мне взять мой словарь в руки. Словарь ни разу не оплошал – с ним я забывал мерзость родного микрорайона и дикость моей страшной средней школы, забывал свои нудные обязанности и красные повязки дежурных, с которыми мы, ученики, были похожи на молодых нацистов. С твёрдой обложкой, весь такой позитивный и правильный, полный цветных иллюстраций, чем-то похожий на детскую библию – этот соблазнительный словарь для старших школьников всем своим видом обещал мальчику или девочке, которые выберут филологию, место в рядах интеллигенции: всегда чистые руки, кабинетную славу и белый билет вместо чёрной работы. Я рано перестал ему верить. И всё равно языки меня завораживали, а больше всего завораживало то, что это и правда реально: когда-нибудь создать свой.

Позже я понял, почему у меня ничего не выходило, – я совершал детскую ошибку, не стоящую серьезного лингвоконструктора: я хотел, чтобы языки, которые я придумывал, были как живые. Похожие на уже существующие. Наречия, создающие иллюзию жизни. Языки, которыми якобы пользовались миллионы людей, сотни поколений, языки седые и дремучие, скрытые где-то внутри пра-истории. Конструируя, я словно работал над звуковым фоном для фильма, оформлял искусственным языком данный мне согласно контракту искусственный мир. Я не был свободен. Я хотел, чтобы всё было как у людей, – имея под рукой лишь неумело вырезанные мной бумажные фигурки. Мне и в голову не приходило, что я и мои приятели тоже были героями, достойными языка, что мы и были готовой пра- и предысторией, вполне пригодной для рождения чего-то нового.

Создать язык – тяжёлый труд. В те времена и чуть позже, когда в моей жизни ещё не настал долгий период Поражения, я несколько раз пытался создать что-то стоящее и постоянно сталкивался с одной проблемой, с которой так и не смог справиться. Чем больше мой язык напоминал живой, тем больше условностей, соответствий и правил он требовал. Я нетерпеливо и небрежно разрабатывал лексику и грамматику, надеясь нащупать наконец спасательное дно – но язык ненасытен, он требует ещё и ещё, и ты погружаешься всё глубже и тянешь себя вниз в надежде ощутить чудо – а до дна ещё ужасно далеко. И ты просто тонешь. Захлёбываешься в бесконечности языка, в его обещаниях. Теперь я знаю: чтобы придумать язык, нужно сначала самому определить его дно. И оттолкнуться от него, и забыть, где оно, на какой глубине. Дать языку самому перемещать своё дно то ближе, то дальше от того, кто в него погрузился.

Настоящий лингвоконструктор не мастерит языки «как живые». Он создает живые языки.

Бальбута получилась такой живой, что от неё даже кто-то умер.

3.Каждый сконструированный язык должен соответствовать пяти важным требованиям.

Во-первых, он должен быть лёгким для изучения. Не иметь исключений и других нелогичных сложностей, которые ничего не добавляют к его красоте, а лишь загромождают новое, созданное нами пространство. Пространство новорождённого языка – комната с белыми стенами, полом из светлого дерева, много солнца и окна до потолка. Воздух и свет. Ничего лишнего.

Во-вторых, он должен быть благозвучным. Именно неблагозвучность погубила когда-то волапюк. Музыка удерживает язык в нашем мире, соединяет его клетки в единый организм, не даёт им вернуться в хаос. И здесь нужны компромиссы. Девять из десяти европейцев считают идеалом благозвучности и музыкальности романское языковое наследство. Как бы ты ни относился к этим пошлякам, в чём-то они правы. Полноголосие и ударения, чистота гласных, рычание согласных – на всё это может наплевать только круглый дурачок. Хотя для меня идеалом в этом смысле всегда был литовский… певучий и древний язык соседей – его звуки даже физически приятно произносить. Видно, эта моя любовь как-то отразилась и в бальбуте.

В-третьих, язык должен быть поэтичным. С одной стороны, содержать поэзию в самом себе, уже созданном, с другой, быть способным её воспроизводить, иметь потенциал образности, чувствовать в себе силу говорить о невыразимом. Язык не язык, если он не имеет тайн. Каким бы он ни был богатым и сложным, язык мёртв, если он открыт только для ограниченного количества интерпретаций. Если на него (и с него тоже) невозможно переводить стихи.

В-четвёртых, он должен иметь определенную философию. Изменять личность того, кто им владеет, ставить вопросы, связывать с миром, влиять на мышление.

В-пятых, он должен давать свободу. Каждый, кто захочет им овладеть, должен иметь право делать с ним что захочет, изменять и приспосабливать к своим потребностям. Язык невозможен без гибкости, он – змея, которая одолеет своим гремучим телом любую стену, любое отверстие, любой рельеф, змея, для которой нет преград ни под землёй, ни на земле, ни на небе.

Таким образом, каждый новосозданный язык должен сочетать в себе благозвучие и свободу эсперанто, ум и сознание токипоны, лёгкое безумие славянских наречий и многозначность восточного иероглифа.

Бальбута соответствовала всем пяти требованиям.

Она и правда получилась доступной и лёгкой. Ее правила можно усвоить за десять минут, а лексику за день.

Фонетика бальбуты произвольная. J – это йот и читается как «й». Ударение всегда на предпоследний слог – но в словах с – utima, – utika, – utikama только на «u».

Balbuta. Язык. Слово. История. Рассказ. Ответ. Вопрос…

Скажи: balbutika. То есть: слова. Или: языки. Или…

Латинская графика, знакомая каждому. Письмо без диакритики – она лишняя. Никаких диграфов, дифтонгов, артиклей, соплей, дублей, мелких дуэлей… Каждое существительное в номинативе имеет окончание – uta, при изменении – utima.

Скажи: balbuta balbutima. Слово Слов. Или Песня Песней?..

Для существительных, означающих занятие или профессию, я придумал специальный профессиональный суффикс: – aln для мужчин и – alinga для женщин.

Скажи: balbaln. Balbalinga. Tajnobalbaln. Tajnobalbalinga. Поэт. Поэт-ка… А может, просто одержимый амбициями бездарный лингвист-любитель?

Ну а множественное число: – utika. Я уже говорил. Проще не бывает. Изменяясь, слова во множественном числе приобретают окончание – utikama.

Balbutika. Слова. Balbutikama. Слов. Grimuta mau balbutikama. Музыка моих слов. Ну я и самовлюбенный Хер Дык Чван… Тоже мне. Музыка, блин, моих слов…

А разве не музыка? Каждый прилагательное заканчивается на – oje, наречие на – oju, глагол на – uzu. Прилагательные и наречия не изменяются. Все эти спряжения и склонения ничего не добавляют к пониманию языка, так зачем мастерить для бальбуты лишние виньетки, загромождать цвяточками моё сбитое блестящими гвоздями логики произведение. Бальбута – конструктивизм с элементами ар-деко, а не какой-нибудь имперский кичевый псевдоклассицизм. Так решил я, первый Бальбутанин.

Конечно, с глаголами вышло немножко сложнее. Прошедшее время глагола образуется добавление перед ним частицы bim, будущее время – bu.

Скажи: bu balbuzu. Буду говорить. Bim balbuzu. Говорил. Говорил и буду говорить: bim balbuzu da bu balbuzu.

Сослагательное наклонение глагола, мое любимое творение, танцуется так: берём глагол и добавляем к нему спереди bif. Признаюсь, это я придумал чисто для красоты. А ещё для того, чтобы придать туманностям бальбуты немного откровенности. Тот, кто владеет бальбутой, всегда играет сам с собой.

Как сконструированный язык бальбута сочетает в себе черты как априорных, так и апостериорных конлангов. То есть она и берёт из чужих источников, и даёт жизнь новым. Её лексическая база состоит из пары сотен слов, которые дают нам все необходимые корни и козыри. Образование новых и передача всех возможных значений – в руках того, кто говорит. Здесь и включается поэтическая сила бальбуты – ведь только имея представление о поэзии, открывая в себе таинственные резервы фантазии, активизируя все свои давно атрофированные органы, ответственные за чудо, можно выразить на бальбуте всё то сложное и интересное, что в тебе есть. Осветить себя внутренним огнём этого языка, возникшим из пустоты пламенем найденной в себе силы. Потенциально каждое высказывание на бальбуте – это готовое стихотворение, то состояние, когда тебе хочется от жизни чего-то большего, чем кормёжка, туалет, секс и сон.

Посмотри в самый конец книги. Вот он, словарь, тот заколдованный замок, где лежат сокровища бальбуты, balbutika balbutima, сокровища, которыми может пользоваться каждый, и от этого их станет ещё больше.

Как видим, философия бальбуты основана на разнообразии, свободе и поэзии. В ней нет слова «должен». В ней нет слова «мы» – только бесконечное число свободных и уникальных «я». В ней нет слова «бог» – а если кому-то заблагорассудится заполучить себе бога, он назовёт его своими словами, теми, которые пригодятся именно ему, и никому другому. В ней нет ни морализаторства, ни морали, нет слов, которые бы оценивали, хорошо что-либо или плохо, правильно или нет. Всё имеет право на существование. Мир сложный – и это не хорошо и не плохо, так просто есть. А если хочется выразить, что чувствуешь, дать оценку, можно использовать другие слова – которые погасят эмоции, успокоят, и останется только правда. Бальбута экологическая и толерантная: в ней нет различия между человеком и животным, между сорняками и растениями из Красной книги, нет преимущества одних над другими, нет языкового угнетения, нет власти точного и окончательного называния. Бальбутой трудно кого-то унизить, а вот воспеть – пожалуйста. Слово «красивый» в ней означает лишь личное отношение к объекту. Бальбута – язык тонкого вкуса. Язык свободы, поэзии и счастья.

Бальбута открыта: если лень придумывать, можно бальбутизировать латинские слова и не чувствовать себя пристыженным. Что касается собственных имён и названий, то их, согласно правилам, можно писать как хочешь. Даже если твоя фамилия «Щимиржицковский». Как кому называться – его дело и его право. Которое нужно уважать.

Что ж, свобода – нож со множеством лезвий: на бальбуте можно говорить и лозунгами:

«Belarus istuzu!»

«Kаu ne fuzu, ne kusuzu».

«Fuzalno ujma tutikama, bu kopja!»

«Deutschland ujming ujma!»

«Rosija statuzu tork!»

«Fu Amerika ujma noju!»

Или даже так:

«Duzu tributika stutima – о tajnuta».

«Ugustrilutika – o ne hitruta!»

Как уже говорилось, само слово «balbuta» означает «язык», а ещё «слово», «имя», «название», «высказывание», «послание», «письмо», «сообщение» и так далее. От «balbuta» мы можем образовать другие части речи со множеством значений: «balbuzu» – это и «говорить», и «называть», и «звать», и «читать доклад», «balboje» – «языковой», «именной», «общительный», «устный», «высказанный»… «Balboju» – устно, словами, с помощью языка… Balbuta duzu tau algutima balbuzu ujma. Были бы только рядом другие слова, которые своей логикой и силой создадут ситуацию свободы. В бальбуте всё решает контекст. Бальбута стимулирует человека говорить и не бояться, подталкивает экспериментировать и отдавать дань разнообразию и бесконечности мира. Брать сколько угодно слов, все, что под рукой, и не бояться окрика.

Если говорить о счёте, то я решил, что для цифр и обозначения количества следует придумать отдельную схему. У современного человека и так постоянно перед глазами написанные цифры – так почему бы вместо того, чтобы применять сложные архаичные формы, просто не озвучить то, что видит зрение и визуально фиксирует мозг.

0 – zironk

1 – onk

2 – donk

3 – tronk

4 – kronk

5 – skonk

6 – sonk

7 – sidonk

8 – etonk

9 – nonk

10 – dzonk

Конечно, для сотен и далее потребовалось ещё несколько слов.

100 – stonk

1 000 – tisonk

1 000 000 – milionk

И если мы говорим «сто пятьдесят три» – на бальбуте это будет stonk skonkitronk. А если, например, «тысяча двести семьдесят девять»: tisonk donkisidonk nonk.

Нас было четверо. Bim kronk au. Дословно: было четыре «я».

Но сначала был я один, бог. Ksutima au onkuru bim, B.O.G., suta da kavuta, amgluta da negrimuta. В начале был только я, человек и кофе, время и тишина.

Da donk bim m-e-e-suta kroskoje. Meesutko. А вторым был он – Козлик.

Ко-о-озлик…

4.Тайком насладившись созданным мной наречием, вылепив из его месива, как ребёнок из подаренного ему пластилина, полдюжины простых фигурок, я немного успокоился и твёрдо решил никому пока что о бальбуте не говорить. Совершенствовать понемногу её неслыханный вкус – и ни в коем случае ни с кем не делиться. Нужно было сделать паузу – пусть отлежится, перестанет быть сном, наберётся сил, чтобы принять все предназначенные ей вызовы. А лучше всего, думал я печально и с каким-то почти садистским наслаждением, пусть навсегда останется моей и только моей мёртвой красотой.

Но созданный мной язык не выглядел мёртвым. Нет, чёрт бы её побрал, бальбута не лежала неподвижно на застеленном мной ложе, в свадебном платье, холодная и совершенная. Ничего подобного! Она соблазняла, она вибрировала, не давала сосредоточиться на чём-нибудь другом, звала из тьмы, манила своими сладкими полнозвучными гласными. Она танцевала передо мной, она звенела – недаром я увешал её монистами стольких звонких звуков, она густо и страстно трубила в свой рог – и мне становилось всё более неловко. Её способность к жизни была абсолютной. Она могла всё – и принадлежала мне одному.

Как осатаневший от любви восточный сатрап, каждую ночь я приходил к ней в комнату, ключ от которой существовал только в одном экземпляре, любовался ею, насыщался ею, пересыпал из ладони в ладонь её золото, шёлк и серебро, нюхал её материю, гладил её кожу – и чувствовал при этом всё больший страх: или её украдут, или я раздам её толпе. Раздам всем нищим, тупым и безликим, раздам в одном ужасном, пьяном порыве, и больше никогда не смогу вернуть. «Последний раз я был у тебя», – клялся я каждый раз после своих визитов, «Учти, последний!» – и всё равно стоило Верочке уйти на работу, как я бросался открывать клетку.