Полная версия:

Крепостное право

Истязания могли быть не только физические. Фёдор Бобков писал: «В январе получен ярославский оброк 1600 рублей. Это в первый раз из доставшегося по наследству имения после смерти Петра Ивановича Демидова. Покойный не любил, чтобы оброк не вносили в срок. В противном случае староста вызывался в Москву, ему обривали голову и заставляли мести двор до тех пор, пока новый староста не привозил оброка. Иногда же бывали случаи, когда Демидов списывал со счета оброк за целый год, прощал».

А.А. Красносельский. Сбор недоимок. 1869

Бритье головы или полголовы старостам было в обычае у помещиков. Александр Иванович Герцен тоже вспоминал: «Помню я еще, как какому-то старосте за то, что он истратил собранный оброк, отец мой велел обрить бороду. Я ничего не понимал в этом наказании, но меня поразил вид старика лет шестидесяти: он плакал навзрыд, кланялся в землю и просил положить на него, сверх оброка, сто целковых штрафу, но помиловать от бесчестья».

Но кроме налогов в пользу помещика крестьяне платили еще и государственное тягло или, в более позднее время – подати. Так называлась система денежных и натуральных государственных повинностей крестьян и посадских людей в Русском государстве. Основной единицей налогообложения долгое время была соха. Одной сохой можно было вспахать примерно 400 четвертей[8] земли. В 1679 году эта система налогообложения была заменена подворной.

Пётр Великий ввёл еще и подушную подать – то есть налог, который выплачивал каждый крестьянин мужского пола.

Крестьяне не только платили налоги, но и исполняли другие повинности. Например, их могли обязать участвовать в строительстве или ремонте дорог.

Паспорта и беспаспортные

В 1724 году был принят указ «О перемещении крестьян». Согласно этому указу, крестьяне без разрешения помещика не могли уйти со своей земли даже на заработки. Для того чтобы выехать из родной деревни, крепостной обязан был иметь при себе паспорт, который должен был быть засвидетельствован земским комиссаром и полковником того полка, который стоял в данной местности.

В случае кратковременной отлучки могло быть достаточно лишь отпускного билета, который подписывал управляющий поместьем.

Крестьянин, не имевший документа, считался беглым, если его обнаруживали на территории, отдаленной от постоянного места жительства более чем на 30 верст.

«Беспаспортные», то есть беглые, проживавшие без документов, были редким явлением в больших городах, переполненных агентами царской полиции. Укрывательство беглых преследовалось законом очень строго: если какому-нибудь дворнику случалось пожалеть и впустить переночевать беспаспортного, то дворника сдавали в солдаты.

Даже простое общение с такими людьми могло быть сочтено укрывательством. Елизавета Водовозова вспоминала, как однажды во время прогулки с няней увидела, что из-под моста через овраг «стало выползать и приподниматься какое-то страшное существо, которое в первую минуту даже трудно было признать за человека: оборванные лохмотья, которыми он был прикрыт, волосы на голове, лицо – все представляло какой-то громадный ком грязи. Во всей фигуре этого несчастного выделялись только его глаза, бегающие из стороны в сторону, как у затравленного зверя, и рот, обрамленный гнойными струпьями. При нашем приближении он хотел заговорить, но издавал только гортанные звуки».

Девочка испугалась и убежала, но ее няня оказалась смелее и поговорила с несчастным. Оказалось, «что это был беглый из имения верст за тридцать от нас, что он хоронится от людей уже больше месяца, до ужаса оголодал и охолодал и теперь идет в город «заявиться», то есть отдаться в руки властям».

Добрая няня умоляла помещицу «дать ему возможность «силушки набраться», чтобы до города дотащиться». Помещица разрешила «взять из хозяйства все, что найдет необходимым», но только тайно, «иначе она будет в ответе за пристанодержательство»[9].

Однако сами помещики порой выдавали своим крепостным паспорта, чтобы те уходили зарабатывать и платили им больший оброк. Эти люди нанимались на мануфактуры, занимались кустарными ремеслами или вовсе становились кузнецами, плотниками и извозчиками, зачинали какое-то свое дело.

Крепостной, безвыездно проживавший в Петербурге десятки лет, должен был неизменно отсылать свой оброк на родину или относить деньги в столичную контору своего барина; иначе ему не выдавался паспорт, отсутствие которого или даже просрочка грозили арестом и высылкою, как беспаспортного, со всей семьей, по этапу, на родину.

Константин Дмитриевич Кавелин, внимательно изучавший данный вопрос, писал: «Оброки с крепостных, отпущенных по паспортам, у которых нет ни земли, ни тягла в господском имении, – безобразны. Один помещик, проживающий в Петербурге, берет с своих крестьян, торгующих по свидетельствам, ежегодно по 450 рублей серебром. С каждого; а сколько таких владельцев, которые берут с своих крестьян в год до 60 рублей серебром оброка. Такая повинность не имеет даже того, весьма любимого помещиками, оправдания, что она будто бы взимается за землю, которою пользуются крестьяне; ибо оброк с крепостных, живущих по паспортам, есть налог на труд, личная подать, часто до того неумеренная, что лишает крепостного всякой энергии, всякой охоты заняться чем бы то ни было. Один маляр, проживавший в Петербурге и плативший с братом своим в год 400 рублей ассигнациями оброку, жаловался на свою судьбу и на крепостную зависимость. Ему заметили: «Зато семья твоя не замерзнет, когда у тебя сгорит изба, барин построит новую». – «Это так, отвечал маляр, да я плачу барину по 200 рублей вот уже десять лет, а это – 2,000 рублей; останься эти деньги у меня в кармане, я бы четыре избы на них построил».

Порой помещики обирали отпущенных на заработки крепостных до нитки. Подсчитали, что крепостные, работавшие в Петербурге прислугой или извозчиками, отдавали своим господам примерно 70 процентов своего заработка. Один из петербуржцев вспоминал, что платил своему слуге 35 рублей в месяц, а тот был вынужден 25 рублей отдавать своему барину, оставляя себе только десять.

Кавелин приводит в пример одного работника кондитерской на Невском проспекте – крепостного человека. Он служил там в 1842 году. Хозяин заведения был им во всех отношениях доволен, но все же вынужден был уволить, так как после вычета из жалованья оброка бедняк не имел довольно денег, чтоб одеться прилично, как требовалось в столичной кондитерской.

Жена английского дипломата Блумфильда, жившая в Петербурге в начале 40-х годов, передавала, что нанятые в посольский дом слуги (русские крепостные) платили своим господам за право проживания в столице до двухсот рублей оброка. Мелкопоместные дворяне иногда сами старались подыскать своим «подданным» прибыльную работу, чтобы иметь возможность требовать с них удвоенный оброк. Даже образованные и просвещенные люди не гнушались подобным! Так, известный драматург, князь Александр Александрович Шаховской, имевший всего лишь 20 крепостных, устраивал их на службу в петербургский театр в качестве машинистов сцены, требуя с них за это усиленный оброк.

Ф.С. Журавлёв. Приезд извозчика на родину. 1868

Порой отпущенным на оброк крепостным везло, они богатели и могли выкупиться на волю – если помещик согласится.

Так начинались многие купеческие роды. Например, крепостной села Троицкого Чембарского уезда Степан Николаевич (1737 – ок. 1812) очень хорошо умел варить конфитюры из ягод и плодов. Он стал родоначальником фамилии Абрикосовых; по одной версии, это было измененное Оброкосов, то есть ходивший по оброку, по другой – фамилию ему дали за умение делать сладости из абрикосов.

Но помещик мог и не согласиться на выкуп. А мог взять деньги – и в последний момент отказать. А деньги не вернуть! Ведь по закону вся собственность крепостного считалась барской, и барин имел право всё отобрать.

Освоение Сибири и крепостничество

В 1760 году помещикам было разрешено ссылать крепостных в Сибирь. Так заселялся этот край. При этом барин получал компенсацию: 10–20 рублей за душу.

По закону, в Сибирь можно было послать только физически здоровых крепостных не старше 45 лет. Но это была теория. По факту туда часто отправляли старых и больных.

Опять же по закону помещик должен был вместе с мужем отправить и жену, а вот детей имел право оставить себе. Другие родственники тоже могли поехать за ссылаемым – но только с разрешения помещика. На деле крепостные отправлялись в Сибирь без жен, так что ссыльные вынуждены были на новом месте становиться двоеженцами, ибо без помощницы хозяйство вести было невозможно.

Надо сказать, ссылаемым давались подъемные деньги, одежда, лошадь, соха и топор, и на три года они освобождались от всех податей и повинностей, поэтому те, кто там все-таки выживал и приспосабливался, потом жили намного лучше, чем раньше.

Путешествовавший в 1722 году по Сибири академик Паллас нашел только в одной Тобольской губернии около двадцати тысяч крестьян, сосланных туда на поселение помещиками.

Рекрутчина

Особо тягостной и пугающей для крепостных была рекрутская повинность: из молодых крестьян набирали регулярную армию.

Барон Николай Егорович Врангель писал: «Тогда солдат служил тридцать пять лет[10], уходил из деревни почти юношей и возвращался дряхлым стариком. Служба была не службою, а хуже всякой каторги; от солдат требовали больше, чем нормальный человек может дать. «Забей трех, но поставь одного настоящего солдата» – таков был руководящий принцип начальства. И народ на отдачу в солдаты смотрел с ужасом, видел в назначенном в рекруты приговоренного к смерти и провожал его, как покойника».

Большинство крестьян испытывали настоящий ужас перед солдатской службой. Порой новобранцы пытались совершить самоубийство или бежать. Дабы избежать этого, их связывали, забивали в колодки, сажали под караул. А чтобы хоть немного утешить, давали напиваться допьяна.

Те, кто все же «удирал в беги», скрывались в лесах, канавах и в полуразвалившихся заброшенных постройках, а случалось – и лишали себя жизни. «На того, кому предназначалось быть рекрутом, немедленно надевали ручные и ножные кандалы и сажали в особую избу. Это делали для того, чтобы помешать ему наложить на себя руки или бежать», – вспоминала мемуаристка Елизавета Николаевна Водовозова.

До восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны крестьянин мог уйти в солдаты добровольно, но после 1742 года – только по распоряжению помещика. Таким образом военная служба превратилась в род наказания.

Дворянка Елизавета Водовозова, урожденная Цевловская, писала, что многие помещики отдавали в рекруты крестьян, чем-нибудь провинившихся перед ними. Она вспоминала, какие горестные сцены разыгрывались в усадьбе ее матери, когда объявляли новый набор и помещики должны были доставить в рекрутское присутствие известное количество рекрутов. «Тот из крестьян, на кого падал жребий, отбывал солдатчину в продолжение 25 лет, а в случае какой-либо провинности и всю жизнь, – следовательно, его надолго, а то и навсегда, отрывали от своего гнезда и хозяйства, от своей деревни, от жены, матери и детей, от всех привычек, с которыми он сроднился, и бросали в среду еще более жестокую, чем была даже крепостническая среда того времени», – писала Водовозова.

Александр Иванович Герцен выражался более образно: «У русского солдата одна воля – неволя, одна прогулка – побег, один ответ – спина и одно убеждение, что жизнь его, как медная пуговица, не имеющая срока, принадлежит казне».

Но все же рекрутская повинность работала и как социальный лифт: отслужив срок, солдат становился лично свободным, а мог и получить чин в случае отличной службы или за героизм на поле боя. Находились крестьяне, которые были доведены до крайней степени отчаяния произволом помещиков и с радостью шли на военную службу. Писатель А.Н. Радищев приводит слова крепостного крестьянина о рекрутчине: «Если бы, государь мой, с одной стороны поставлена была виселица, а с другой глубокая река и, стоя между двух гибелей, неминуемо бы должно было идти направо или налево, в петлю или в воду, что избрали бы вы, чего бы заставил желать рассудок и чувствительность? Я думаю, да и всякий другой избрал бы броситься в реку, в надежде, что, приплыв на другой брег, опасность уже минется. Никто не согласился бы испытать, тверда ли петля, своей шеею. Таков мой был случай. Трудна солдатская жизнь, но лучше петли. Хорошо бы и то, когда бы тем и конец был, но умирать томною смертью, под батожьем, под кошками, в кандалах, в погребе, нагу, босу, алчущу, жаждущу, при всегдашнем поругании; государь мой, хотя холопей считаете вы своим имением, нередко хуже скотов, но, к несчастию их горчайшему, они чувствительности не лишены. Вам удивительно, вижу я, слышать таковые слова в устах крестьянина; но, слышав их, для чего не удивляетесь жестокосердию своей собратии, дворян?»

Рекрутский набор поставлял государству «не одних только строевых солдат, но также тысячи мастеровых и рабочих всякого рода, – писал Константин Дмитриевич Кавелин, – даже простых сторожей на крепостном праве, т. е. с правом заставлять их работать, без всякого или почти без всякого вознаграждения, за черствый кусок хлеба, за самое скудное содержание. Ежегодно тысячи людей отрываются от промыслов, от занятий, от сколько-нибудь независимой жизни, чтобы потерять, почти навсегда, всякую тень гражданских прав и гражданской свободы». По словам Кавелина, «тысячи людей распределялись в денщики, в мастеровые на заводах и фабриках, в рабочие баталионы и роты, в писаря, в казенные типографии, в служительские команды, в множество рабочих должностей, которые не представляют и тени военного назначения. Они тоже остаются казенными крепостными наследственно».

Кто такие кантонисты

Историк и правовед Константин Дмитриевич Кавелин писал:

«Кантонисты, то есть новобранцы, это малолетние и несовершеннолетние сыновья нижних воинских чинов, сами принадлежавшие к военному званию, то есть к военному ведомству, и в силу своего происхождения обязанные к военной службе.

Трикраты счастливы они, если им доведется остаться до 17-ти или 20-ти лет где-нибудь в деревне и поступить на службу или в распоряжение начальства не с первой юности: по крайней мере они успеют сложиться физически. Но горе кантонистам, с детства поступающим в кантонистские школы и в разные выучки! Отданные в руки чиновников, они умирают толпами, а те из них, которые выдержат школу лишений и дурного обращения, созданную корыстолюбием, равнодушием или невежеством их начальства, возрастают без всякого нравственного образования, большею частью без всякого понятия о семействе и собственности, и выходят в жизнь безнравственными людьми, закаленными на всякое зло и достаточно обученными только для того, чтобы быть величайшими плутами и негодяями. После выучки (которую ни под каким видом нельзя назвать воспитанием) они распределяются в разные должности, мастерства, в технические заведения, в военные писаря, получая казенный паек, одежду и квартиру и самое ничтожное жалованье, и завися вполне, безотчетно, от своего начальства, которое нередко вгоняет их в гроб и работой, и неумеренными наказаниями. Дать военному писарю 300–400 розог – дело самое обыкновенное! Таким образом кантонист, поступивший на службу в какую бы то ни было нестроевую должность, есть вещь пишущая или работающая. Положение его безвыходно, безотрадно. Довольно сказать, что на капсюльное заведение, где постоянное обращение с ртутью убивает человека в 5, а по большей части в 8 лет, рабочие не нанимаются, а берутся из кантонистов! Нанимающийся, по крайней мере, идет на смерть добровольно, может хоть своему семейству выговорить какие-нибудь выгоды, а тут правительство осуждает людей на смерть – даром! Что мудреного, после всего сказанного, если из кантонистов почти всегда выходят самые отъявленные и бессовестные негодяи? Те из них, кои выдержат чистилище, т. е. лет 12 или 20 чуть-чуть не каторжной службы, становятся классными чиновниками[11] и поступают в разные мелкие должности, иные из них дослуживаются и до чинов покрупнее. Нетрудно себе представить, какие понятия и какую нравственность они приносят с собою в государственную службу».

Я.С. Башилов. Кантонист. 1892

Именно из кантонистов происходил революционер-народник Ипполит Никитич Мышкин (1848–1885). Это, без сомнения, был человек с надорванной психикой. Он родился в семье унтер-офицера и крепостной крестьянки в тот же год, когда умер его отец. В возрасте семи лет мальчика отдали в школу кантонистов. Принцип таких школ был жесток: девятерых забить – десятого выучить. Конечно, это до предела озлобило мальчика.

После окончания обучения Мышкин стал работать в Академии Генерального Штаба, затем стал стенографом при окружном суде в Москве. В 1873 году Ипполит Мышкин приобрел типографию, в которой стал выпускать антиправительственную литературу. Типографию разгромила полиция. Мышкин уехал в Швейцарию, потом вернулся и отправился в Сибирь, лелея безумный план освободить Чернышевского. Его арестовали и заключили в Петропавловскую крепость. Он постоянно скандалил с надзирателями, подвергался физическим наказаниям, потом бежал, но был схвачен… Несколько раз ему добавляли срок за участие во внутритюремных беспорядках. В конце 1884 года он бросил тарелкой в смотрителя тюрьмы, за что был предан военному суду и приговорен к смертной казни. Расстрелян 7 февраля 1885 года.

Лаврентий Авксентьевич Серяков

Именно из среды кантонистов происходил выдающийся русский гравер Лаврентий Авксентьевич Серяков, мастер ксилографии – гравюры на дереве. Его судьба – это пример того, как человек может выжить и остаться человеком, несмотря на самые тяжелые условия.

Серяков кардинально изменил взгляд на старинную гравировальную технику, считавшуюся лубочной, низкопробной. Благодаря его труду искусство гравюры на дереве заняло достойное место в ряду других видов искусства. За виртуозное мастерство Лаврентию Авксентьевичу Серякову было присуждено звание академика.

Серяков был рожден в одном из военных поселений, созданных по приказу графа Аракчеева. Военные поселения стали уродливым и неокупившимся проектом. Целью его было создание регулярной и малостоящей армии, но проект этот провалился, вызвав попутно целый ряд народных волнений.

Идея состояла в том, чтобы солдаты жили не в казармах, а в деревнях, подчиняющихся военному распорядку. По сигналу все должны были вставать, по сигналу принимать пищу, по сигналу заниматься теми или иными работами… Историк и правовед Кавелин писал об этом: «Нельзя без содрогания вспомнить, как образовались наши военные поселения: простых мужиков в один прекрасный день вдруг обстригли, обрили, одели по-военному и во всех подробностях домашнего и общественного быта подчинили военной дисциплине, военному начальству и военному суду! Страшный формализм, тупое, мелочное, несносное фельдфебельское педантство и казарменный наружный порядок и чистота, в применении к хозяйственным и административным делам, были бы смешны, если бы не были так притеснительны. Военные поселяне – это крепостные, военного ведомства. Вдобавок, их положение; бедственное и в материальном, и в нравственном отношении, никому, кроме чиновников и начальников, не приносит пользы: войско от него не выигрывает, а правительство положительно теряет, потому что обязано содержать многосложное и многочисленное управление, издержки на которое ничем не окупаются».

Крепостной мемуарист Александр Михайлович Никитенко видел такие военные поселения лишь со стороны, и они произвели на него жуткое впечатления. Он писал о волнениях, произошедших в селении Чугуево, где жили в основном казаки: «Когда до них дошла весть о намерении обратить их в военных поселенцев, между ними произошли смуты. Аракчеев, как известно, шутить не любил: в данном случае он явился настоящим палачом. Насчитывали более двадцати человек, насмерть загнанных сквозь строй. Других, забитых до полусмерти, было не счесть. Ужас как кошмар сдавил в своих когтях несчастных чугуевцев».

По приказу начальства поселенцев могли обязать сняться с места и отправиться в поход. В одном из таких походов, в дороге между Тульской и Калужской губерниями, и родился Лаврентий Серяков. Его мать на последнем месяце беременности следовала в обозе за полком в санях-розвальнях. Спускаясь в овраг, сани резко увеличили ход и потащили за собой лошаденку. Женщина испугалась, упала с саней и тут же в снегу родила. В ближайшем селе священник окрестил младенца.

Из Калужской губернии солдатская доля привела семью Серяковых в Новгородскую губернию, в село Перегино, откуда в конце 1830-го отца семейства отправили в польскую кампанию. Впрочем, жена и сын его мало сокрушались об этом. «Невеселые воспоминания остались у меня об отце, – писал Серяков. – Он был большой кутила и при том буйного характера. Бывало, придет пьяный, выгонит нас с матушкой из избы, и если не приютимся у кого-либо из соседей, то мокнем на дожде, мерзнем на холоде. Вообще мы перенесли от него много горя».

На седьмом году Лаврентий начал учиться. Учителем его стал унтер-офицер Остроумов, преподававший своим питомцам чтение, письмо, счет и начатки Закона Божьего.

В Перегино семилетний Лаврентий стал свидетелем жестокого холерного бунта 1831 года, когда невежественные крестьяне избивали и зверски убивали офицеров, священников, да и вообще всех, кто был им неугоден. Могло не поздоровиться и семье Серяковых, так как мать Лаврентия не любила сарафаны, предпочитая им юбки и кофты, а они считались барской одеждой. Но женщину вовремя предупредили, чтобы переоделась.

Многих офицеров избивали до смерти или до полусмерти. Учителя Лаврентия – унтер-офицера Остроухова тоже избили и полуживого привязали к столбу. «Ночью бунтовщики, по большой части пьяные, расхаживали по селу, пели песни и вообще были как бы в чаду от совершенных ими безумств. Закусывали они громадными обломками сахара, забрызганными человеческою кровью…», – вспоминал Серяков.

Конечно, бунт был подавлен, почти два года шло следствие, а потом Лаврентию пришлось быть свидетелем публичных казней и телесных наказаний: «одних приговорили к наказанию кнутом на так называемой кобыле, а других – к прогнанию шпицрутенами».

Что такое наказание кнутом и шпицрутенами

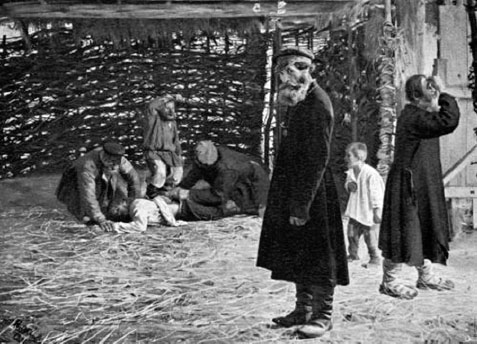

Серяков оставил нам жуткие воспоминания о том, как солдат наказывали кнутом и шпицрутенами. В настоящей книге часто будут упоминаться подобные наказания, применявшиеся к крепостным крестьянам, поэтому имеет смысл привести слова Серякова достаточно полно, чтобы читатель представлял себе, что ждало крестьянина или рекрута в случае неповиновения. Серяков описал всё очень подробно, без лишних эмоций, но достаточно натуралистично.

Наказываемого привязывали к «кобыле». «Кобыла – это доска, длиннее человеческого роста, дюйма в три толщины и в поларшина ширины; на одном конце доски вырезка для шеи, а по бокам – вырезки для рук, так что, когда преступника клали на кобылу, то он обхватывал ее руками, и уже на другой стороне руки скручивались ремнем; шея притягивалась также ремнем, равно как и ноги. Другим концом доска крепко врывалась в землю наискось, под углом. Кнут состоял из довольно толстой и твердой рукоятки, к которой прикреплялся плетеный кнут, длиною аршина полутора, а на кончик кнута навязывался 6-ти или 8-мивершковый, в карандаш толщиной, четырехгранный сыромятный ремень», – пишет Серяков.

Н.В. Орлов. Недавнее прошлое. (Перед поркой). 1904

Близ «кобылы» «прохаживались два палача, парни лет 25-ти, отлично сложенные, мускулистые, широкоплечие, в красных рубахах, плисовых шароварах и в сапогах с напуском. Кругом плаца расставлены были казаки и резервный батальон, а за ними толпились родственники осужденных. Около 9-ти часов утра прибыли на место казни осужденные к кнуту, которых, помнится, в первый день казни было 25 человек. Одни из них приговорены были к 101-му удару кнутом, другие – к 70-ти или 50-ти, третьи – к 25-ти ударам кнута. Приговоренных клали на кобылу по очереди, так что в то время, как одного наказывали, все остальные стояли тут же и ждали своей очереди. Первого положили из тех, которым было назначено 101 удар. Палач отошел шагов на 15 от кобылы, потом медленным шагом стал приближаться к наказываемому; кнут тащился между ног палача по снегу; когда палач подходил на близкое расстояние от кобылы, то высоко взмахивал правою рукою кнут, раздавался в воздухе свист и затем удар. Палач опять отходил на прежнюю дистанцию, опять начинал медленно приближаться и т. д».