Полная версия:

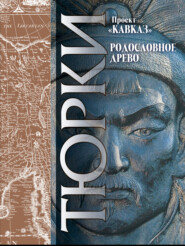

Кавказ. Выпуск XXIII. Родословное древо тюрков

Огуз-каган принял благосклонно речь юноши, обрадовался, засмеялся и молвил: «Ты дал мне много золота и хорошо также охранял (по-тюркски саклап) город», поэтому он и дал ему имя Саклап и вступил с ним в дружбу. Снова со своим войском… с войском перешел он через Едиль… жил великий каган, его преследовал Огуз и говорил: «Через воды Едиля я перейду». В войске находился весьма доблестный князь, по имени Улук-орду-ошпу-тенг; на месте, где он был, он увидел… Едиль земля, обильно поросшая деревьями… деревьев… их срубили, улеглись на деревьях, перешли (реку). Тогда засмеялся Огуз-каган и сказал: «О, будь ты таким же князем, как и я, пусть имя твое будет Кипчак». Опять двинулся он далее; потом снова увидел Огуз-каган сивошерстого, сивогривого волка. Этот сивый волк сказал Огуз-кагану: «Теперь идя вперед с войском, приводи сюда народ и князей. Я пойду впереди и буду тебе указывать дорогу». Настало утро; тут увидел Огуз-каган, что волк сновал туда и сюда, служа войску. Он обрадовался и пошел вперед. В одной долине Огуз-каган сел верхом на жеребца. Этого жеребца он ценил весьма высоко. В степи этот жеребец скрылся из глаз и убежал. Там были высокие горы, покрытые снегом и льдом, вершины их были совершенно белыми от мороза, поэтому их звали Муз-Таг; жеребец Огуз-кагана убежал в ледяные горы. Об этом Огуз-каган очень печалился. В войске находился высокий каган, герой, который ничего не страшился; он отличался доблестью в езде верхом и в бою. Этот Бек проник на коне в высокие горы и через девять дней привел жеребца Огуз-кагану. Так как на Муз-Таге было очень холодно, то этот Бек явился весь покрытый снегом и побелевший. Огуз-каган засмеялся от радости и сказал: «О, будь вождем этого множества князей… и пусть именем твоим будет Кагарлык (Карлык – снеговик)». Он одарил его множеством драгоценных камней и пошел дальше. Снова увидел он на дороге большой дом. Крыша его была золотая, окна из чистого серебра, а… из железа. Была у него и дверь, но к ней не было ключа. В войске находился доблестный умный человек, по имени Тумурду Кагул. Ему отдал он приказ: «Здесь останься! Отопри! (по-тюркски кал-ач), после того, как останешься и отопрешь, приходи в орду» – так сказал он. Отсюда он и назвал его «Калач», а сам отправился дальше. Снова однажды сивошерстый, сивогривый волк не хотел идти дальше и остановился, также и Огуз-каган сделал остановку. Он велел снять куриган и остановился. Это была равнина, годная для распашки, ее называли Чюрчит. Там обитал многочисленный народ, у них было много лошадей, быков и телят, также много золота, серебра и драгоценных камней. Здесь-то сошлись Чюрчит-каган и его народ с Огуз-каганом. Начался упорный бой, они бились стрелами и мечами. Огуз-каган взял верх, он победил Чюрчит-кагана, убил его, отрубил ему голову и покорил народ чюрчитский. После боя Огуз-кагану, его войску и сподвижникам досталось так много сокровищ, что не хватило для нагрузки их лошадей, мулов и быков. Но в войске Огуз-кагана находился умный и очень ловкий человек, по имени Бармаклак Чосун-Биллик. Он устроил весьма удобную телегу, уложил на нее добычу и запряг в нее захваченных животных. Те повезли ее. Все сподвижники и весь народ, видя это, удивились и также наделали телег. Когда они ехали на телегах, то последние поскрипывали «канг-канг», почему и назвали телегу «канг» Огуз-каган увидел телеги, засмеялся и молвил: «При помощи «канг-канг» ты увозишь живую и мертвую добычу, пусть твоим именем будет Канглук, ибо ты изобрел телегу». Так он сказал и пошел дальше. После этого… снова с сивошерстым, сивогривым волком и поехал к земле Тангутов и Шакимов. После многих битв и распрей он одолел их, присоединил их к своей собственной земле, покорил их. Пусть не останется также неупомянутым и да станет известно, что в одном уголку на севере была страна, по имени Бачак, и народ, обладавший большими богатствами. Это была очень жаркая страна, там было много диких зверей и птиц. У них же было много золота, серебра и драгоценных камней. Лица обитателей этой страны были совершенно черные. Каган этой страны был князь по имени Масар. Против него-то и пошел Огуз-каган. Произошло весьма упорное сражение, Огуз-каган победил, Масар-каган бежал, а Огуз, разбив его, завладел его землею и отправился дальше. Этим его друзья были весьма обрадованы, а враги сильно опечалены. Огуз-каган победил его, все ломкое, так же как и его лошадей, он забрал, расположился на стоянку в его земле и его доме, а потом пошел дальше. Пусть не останется тайной, но будет известно, что у Огуз-кагана был седобородый, седовласый, весьма умный старец, разумный и весьма благомыслящий муж и снотолкователь, по имени Улук Турук. Однажды он увидел во сне золотой лук и три серебряные стрелы. Этот золотой лук простирался от восхода солнца до запада, тогда как стрелы его направлялись в страну ночи (север). После сна он сообщил Огуз-кагану всё, что видел во сне, и молвил: «О мой каган! Да будет тебе ведомо, о мой князь… пусть будет разное. Пусть голубое небо (бог неба) дарует нам все и дарует твоему семени ровную землю». Огуз-кагану понравились слова Улук Турука, он попросил у него совета и поступил согласно с ним. Когда настало утро, он велел позвать старших и младших братьев и сказал: «О, мне хочется дичи. Так как я состарился, для меня нет более господства; Кюн, Аи, и Юлдуз, идите по направлению к утренней заре, а вы, Кёк, Таг и Тенгиз, идите к стороне ночи». Тогда пошли трое из них к стороне утра, другие трое пошли к стороне ночи. После того как Кюн (Солнце. – А.Г.), Ай (Луна. – А.Г.) и Юлдуз (Звезда. – А.Г.) набили много зверей и птиц, они нашли (в тексте стоит «изготовили») золотой лук, взяли его с собою и дали его своему отцу. (Огуз-каган обрадовался) засмеялся и сломал лук на три части, а потом сказал: «О вы, старшие братья, пусть лук будет ваш, пускайте подобно луку ваши стрелы до неба». Также и Кёк (Небо. – А.Г.), Таг (Гора. – А.Г.) и Тенгиз (Море. – А.Г.), настреляв много зверей и птиц, нашли (изготовили?) в степи три серебряные стрелы, взяли их с собой и принесли их своему отцу. Огуз-каган обрадовался, засмеялся, разделил также и стрелы между этими тремя братьями и сказал: «О вы, младшие братья, пусть эти стрелы будут вашими. Лук пускает стрелы, вы поэтому подобны стрелам». Потом Огуз-каган созвал большой курултай и пригласил своих сподвижников и свой народ. Они пришли и уселись для совещания. Огуз-каган в высокой юрте… прекрасен… (по правую сторону) он (вбил) столб (вышиною в сорок саженей), на верху (которого) прикрепил золотого петуха, а к подножию его привязал белую овцу, по левую сторону вбил он также столб вышиною в сорок саженей, наверху его прикрепил серебряного петуха и привязал к его подножию черную овцу. По правую сторону сидели бузуки, по левую учуки. Так провели они сорок дней и сорок ночей и обрели много радостей. После этого Огуз-каган разделил свой народ между своими сыновьями и сказал: «О сыны мои! Я много жил, я много видел сражений копьями; много стрел послал я, много ездил верхом на жеребцах. Врагов я заставлял плакать, друзей – смеяться; всё представил я голубому небу, вам отдаю я свой народ…» (По В.В. Радлову: http://kronk.spb.ru/library/radlov-vv-1893.htm).

59

Угуз (огуз) – в тюрк. яз. означет «был», «вол».

60

Относительно этимологии этнонима уйгур В.В. Радлов пишет: «У турок (тюрков. – А.Г.) мы часто встречаем название союза родов в форме простого имени числительного, указывающего на число первоначально соединившихся родов. Так у сойонцев один род называется Овлар или Он-Уйгур, другой – у алтайцев Тогус (наверное вместо Тогус-Уйгур), еще один род называется «юз» (сто); у узбеков есть могущественный род Кырк-пэн-юз (сто сорок). «Юз» наконец называются киргизские орды. По всей вероятвости, «юз» же служило наименованием союза кочевых родов, которых византийцы называют Οΰζοι, а арабы – «гузз» вместо «узз». Равным образом мы видим постоянно, что имена значительных народов являются тождественными с именами неважных родов у соседних народов, напр. у сагайцев есть род «Кыргыз», а у алтайцев – «Сойон, Монгол, Бурут, Кыпчак, Сарт» (Радлов В.В. К вопросу об уйгурах. Из предисловия к изданию Кудатку-Билика. Приложение к LXXII тому Записок Имп. Акад. наук. № 2. СПб. 1893). Согласно Махмуду Кашгарскому самоназвание «уйгур» восходит ко времени Александра Македонского, который называл всадников, противостоящих ему в Центральной Азии, «худхуранд» («Хузхур»), «подобные соколу, от которых не может ускользнуть при охоте ни один зверь». «Худхуранд» (Хузхур) со временем сократилось до «Худхур» (или «Хузхур»), а последнее слово превратилось в «уйгур» (Махмуд ал-Кашгари. Диван Лугат ат-Турк / Пер., предисл. и коммент. З.-А. М. Ауэзовой; индексы составлены Р. Эрмерсом. Алматы: Дайк-Пресс, 2005. С. 140–141).

61

Айран – у тюркских и монгольских народов ксиломолочный напиток, изготавливается путем закваски коровьего молока с помощью грибков или небольшого количества айрана, окутывают сосуд войлочной накидкой (кийизом) и оставляют в теплом месте на сутки. Также есть разновидность, которая заквашивается с помощью сычужной закваски майя. В древности айран делали следующим образом: молоко заливали в пристегнутый к седлу кожаный бурдюк (кар. – балк. гыбыт) с закваской. Из айрана также вырабатывается продукт сузьмэ путем удаления сыворотки. Из сузьмэ, в свою очередь, добавлением соли и сушкой в тени изготавливается курут.

62

Уюгъан (уйюган) – сквашивание молока или сливок (ср. кар. – балк. сют уюду – «молоко заквасилось, прокисло»).

63

У тюрков и монголов слово «кость» часто употреблялось для обозначения происхождения: напрмер акъ сюек – «белая кость» (Карачаево-балкарско-русский словарь. М.: Русский язык, 1983; Казахстан. Национальная энциклопедия. Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2004. Т. 1).

64

Чжурчжени (кит. трад. 女眞, упр. 女真, пиньинь: nǚzhēn) – племена, населявшие в X–XV вв. территорию Маньчжурии, Центрального и Северо-Восточного Китая, Северной Кореи и Приморского края. Говорили на чжурчжэньском языке тунгусо-маньчжурской группы. Крупнейшее государство чжурчжэней существовало с 1115-го по 1234 год.

65

Тангу́ты (самоназвание ми, минья, тибетское название – миняг, китайское – дансян или фань, тюрко-монгольское – тангут) – народ тибето-бирманской группы, говоривший на тангутском языке. В 982 году создали в северном Китае государство Си Ся. Большая часть населения исповедовала буддизм. В 1227 году государство тангутов уничтожено Чингисханом. Окончательно исчезают с исторической арены во второй половине XVI века, когда были ассимилированы китайцами, монголами и тибетцами.

66

Под этим названием, скорее всего, имеется в виду не первое государство киданей – Ляо, существовашее с 907-го по 1125 год, протянувшееся от Японского моря до Восточного Туркестана, а второе государство киданей – Западное Ляо. Кида́ни (китаи) (кит. цидань, Qì dān) – кочевые племена монгольской или тунгусо-манчжурской группы, населявшие территорию современной Внутренней Монголии, Республики Монголия и Маньчжурии. С 907-го по 1125 год киданьское государство Ляо управлялось кланами Елюй и Сяо. В этот период государство киданей Ляо было самым могущественным в этом регионе. Именно поэтому историческое называние Китая в славянской и западной (Cathay) традициях восходит именно к этнониму кидани или ктаи, хотя сама территория Китая тогда не называлась Китаем. Государство Ляо в 1125 году рухнет под ударами чжурчженей. После этого часть киданьской знати (каракидане, или каракитаи) уходит в Среднюю Азию, где в районе рек Талас и Шу создаст небольшое государство кара-китаев – Западное Ляо. Оно просуществует с 1124-го по 1211 год и будет уничтоженно тюрко-монгольским государством Чингисхана.

67

Эта легенда согласуется почти полностью с легендой, изложенной Рашил эд-Дином. См. примечание № 45 к настоящей работе.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов