Полная версия:

Молчи, Россия, молчи! Полиция не дремлет

Аркадий Аверченко

Молчи, Россия, молчи! Полиция не дремлет

© А.Т. Аверченко, 2023

© ООО «Издательство Родина», 2023

Автобиография

Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

– Держу пари на золотой, что это мальчишка!

«Старая лисица! – подумал я, внутренне усмехнувшись, – ты играешь наверняка».

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник?

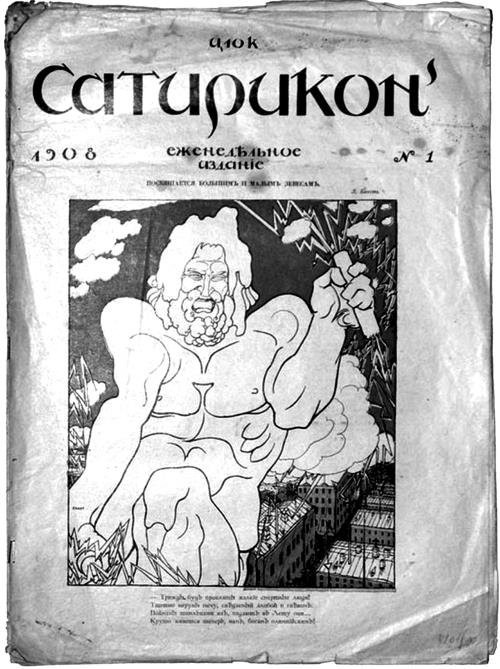

«Посвящается большим и малым Зевсам».

Первый номер журнала «Сатирикон»

Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым долгом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе – и мы вышли на улицу.

– Куда это нас черти несут? – спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.

– Тебе надо учиться.

– Очень нужно! Не хочу учиться.

– Почему?

Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:

– Я болен.

– Что у тебя болит?

Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:

– Глаза.

– Гм… Пойдем к доктору.

Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и свалил маленький столик.

– Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?

– Ничего, – ответил я, утаив хвост фразы, который докончил в уме: «…хорошего в ученье».

Так я и не занимался науками.

* * *Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего заботился об этом я сам.

Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами: каким бы образом поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость – добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и – пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями.

Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и отцом, и я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль: заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили врукопашную, и результат схватки – вывихнутый палец – нисколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы.

Так – на фоне родственной заботливости, любви, пожаров, воров и покупателей – совершался мой рост и развивалось сознательное отношение к окружающему.

* * *Когда мне исполнилось 15 лет, отец, с сожалением распростившийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:

– Надо тебе служить.

– Да я не умею, – возразил я, по своему обыкновению выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.

– Вздор! – возразил отец. – Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит!

Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немчик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.

– Посмотри на Сережу, – говорила печально мать. – Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет… А ты?

Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался «держаться свободнее», шаркая ногами по стенам, но все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недосягаем!

– Сережа служит, а ты еще не служишь… – упрекнул меня отец.

– Сережа, может быть, дома лягушек ест, – возразил я, подумав. – Так и мне прикажете?

– Прикажу, если понадобится! – гаркнул отец, стуча кулаком по столу. – Черт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!

Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящим.

* * *Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей.

Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал только одного человека в жилете без пиджака, очень приветливого и скромного.

«Это, наверное, и есть главный агент», – подумал я.

– Здравствуйте! – сказал я, крепко пожимая ему руку. – Как делишки?

– Ничего себе. Садитесь, поболтаем!

Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатичный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную.

Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:

– Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!

Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический голос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самим главным агентом.

– Здравствуйте, – сказал я. – Как живете-можете? (Общительность и светскость по Сереже Зельцеру.)

– Ничего, – сказал молодой господин. – Вы наш новый служащий? Ого! Очень рад!

Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло:

– Так-то вы, дьявольский дармоед, заготовляете реестра? Выгоню я вас, если будете лодырничать!

Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал преважно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.

«Дурак я, – думал я про себя. – Как я мог не разобрать раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники. Вот этот начальник – так начальник! Сразу уж видно!»

В это время в передней послышалась возня.

– Посмотрите, кто там? – попросил меня главный агент.

Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил:

– Какой-то плюгавый старичишка стягивает пальто.

Плюгавый старичишка вошел и закричал:

– Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет ли когда-нибудь этому конец?!

Предыдущий важный начальник подскочил в кресле как мяч, а молодой господин, названный им до того «лодырем», предупредительно сообщил мне на ухо:

– Главный агент притащился.

Так я начал свою службу.

* * *Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился до 25 рублей, ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука…

Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать – это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца…

Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом…

По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу набекрень и независимо насвистывая самые залихватские мотивы, подслушанные мною в летних шантанах месте, которое восхищало меня сначала до глубины души.

Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недоумеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику.

Вероятно, потому, что был я превеселым, радостно глядящим на широкий Божий мир человеком, с готовностью откладывавшим работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дрязгах.

* * *Литературная моя деятельность была начата в 1904 году и была она, как мне казалось, сплошным триумфом. Во-первых, я написал рассказ… Во-вторых, я отнес его в «Южный край». И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!

Гонорар я за него почему-то не получил, н это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и розница газеты сейчас же удвоилась…

Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом русско-японской войны.

Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина…

Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы, и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил меня, как щепку.

Я стал редактировать журнал «Штык», имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу… Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главные из которых были: отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора.

Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.

Я отказался.

Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня!

Тогда он, обидевшись, сказал:

– Один из нас должен уехать из Харькова!

– Ваше превосходительство! – возразил я. – Давайте предложим харьковцам: кого они выберут?

Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.

И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить 3 номера журнала «Меч», который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в Публичной библиотеке.

* * *В Петроград я приехал как раз на Новый год.

Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками. Но я уж ничего не скажу! Помолчу.

И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я, – могу дать честное слово, – увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город… Скромно, инкогнито сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни.

И вот – начал я ее.

Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом «Сатирикон», и до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 8 руб., на полгода 4 руб.).

Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего «Сатирикона» (на год 8 руб., на полгода 4 руб.).

В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю.

Из чуткой, нежной, до болезненности нежной скромности, я умолкаю.

Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской депутации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение…

Губернаторы и городовые

Люди, близкие к населению

Его превосходительство откинулось на спинку удобного кресла и сказало разнеженным голосом:

– Ах, вы знаете, какая прелесть это искусство!.. Вот на днях я был в Эрмитаже, такие есть там картинки, что пальчики оближешь: Рубенсы разные, Тенирсы, голландцы и прочее в этом роде. Секретарь подумал и сказал:

– Да, живопись – приятное времяпрепровождение.

– Что живопись? А музыка! Слушаешь какую-нибудь ораторию, и кажется тебе, что в небесах плаваешь… Возьмите Гуно, например, Берлиоза, Верди, да мало ли…

– Гуно, – хороший композитор, – подтвердил секретарь. – Вообще музыка – увлекательное занятие.

– А поэзия! Стихи возьмите. Что может быть возвышеннее?

Я помню чудное мгновенье:Передо мной явилась ты,И я понял в одно мгновенье…Ну, дальше я не помню. Но, в общем, хорошо!

– Да-с. Стихи чрезвычайно приятны и освежительны для ума.

– А науки!.. – совсем разнежась, прошептало его превосходительство. – Климатология, техника, гидрография… Я прямо удивляюсь, отчего у нас так мало открытий в области науки, а также почти не слышно о художниках, музыкантах и поэтах.

– Они есть, ваше превосходительство, но гибнут в безвестности.

– Надо их открывать и… как это говорится, вытаскивать за уши на свет божий.

– Некому поручить, ваше превосходительство!

– Как некому? Надо поручить тем, кто стоит ближе к населению. Кто у нас стоит ближе всех к населению?

– Полиция, ваше превосходительство!

– И прекрасно! Это как раз по нашему департаменту. Пусть ищут, пусть шарят! Мы поставим искусство так высоко, что у него голова закружится.

– О-о, какая чудесная мысль! Ваше превосходительство, вы будете вторым Фуке!

– Почему вторым? Я могу быть и первым!

– Первый уже был. При Людовике XIV. При нем благодаря ему расцветали Лафонтен, Мольер и др.

– А-а, приятно, приятно! Так вы распорядитесь циркулярчиком.

Губернатор пожевал губами, впал в глубокую задумчивость и затем еще раз перечитал полученную бумагу:

«2 февраля 1916 г.

Второе делопроизводство департамента.

Принимая во внимание близость полиции к населению, особенно в сельских местностях, позволяющую ей точно знать все там происходящее и заслуживающее быть отмеченным, прошу ваше превосходительство поручить чинам подведомственной вам полиции в случае каких-либо открытий и изобретений, проявленного тем или иным лицом творчества, или сделанных кем-либо ценных наблюдений, будет ли то в области сельского хозяйства или технологии, поэзии, живописи, или музыки, техники в широком смысле, или климатологии, – немедленно доводить о том до вашего сведения, и затем по проверке представленных вам сведений, особенно заслуживающих действительного внимания, сообщать безотлагательно в министерство внутренних дел по департаменту полиции».

Очнулся.

– Позвать Илью Ильича! Здравствуйте, Илья Ильич! Я тут получил одно предписаньице: узнавать, кто из населения занимается живописью, музыкой, поэзией или вообще какой-нибудь климатологией, и по выяснении лиц, занимающихся означенными предметами, сообщать об этом в департамент полиции. Так уж, пожалуйста, дайте ход этому распоряжению!

– Слушаю-с…

* * *– Илья Ильич, вы вызывали исправника. Он ожидает в приемной.

– Ага, зовите его! Здравствуйте! Вот что, мой дорогой! Тут получилось предписание разыскивать, кто из жителей вашего района занимается поэзией, музыкой, живописью, вообще художествами, а также климатологией, и по разыскании и выяснении их знания и прочего сообщать об этом нам. Понимаете?

– Еще бы не понять? Будьте покойны, не скроются.

– Становые пристава все в сборе?

– Все, ваше высокородие!

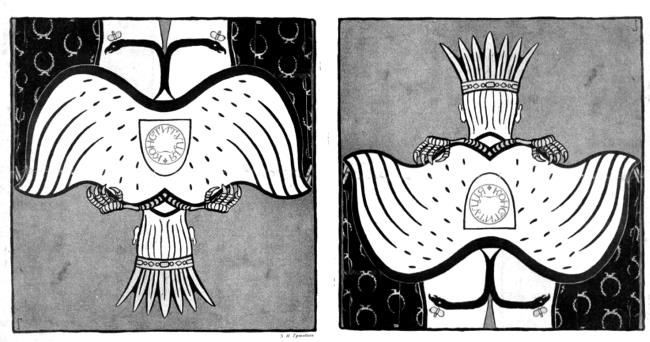

«Орел-оборотень, или политика внешняя и внутренняя»

Исправник вышел к приставам и произнес им такую речь;

– До сведения департамента дошло, что некоторые лица подведомственных вам районов занимаются живописью, музыкой, климатологией и прочими художествами. Предлагаю вам, господа, таковых лиц обнаруживать и, по снятии с них показаний, сообщать о результатах в установленном порядке. Прошу это распоряжение передать урядникам для сведения и исполнения.

* * *Робко переступая затекшими ногами в тяжелых сапогах, слушали урядники четкую речь станового пристава:

– Ребята! До сведения начальства дошло: что тут некоторые из населения занимаются художеством – музыкой, пением и климатологией. Предписываю вам обнаруживать виновных и, по выяснении их художеств, направлять в стан. Предупреждаю: дело очень серьезное, и потому никаких послаблений и смягчений не должно быть. Поняли?

– Поняли, ваше благородие! Они у нас почешутся. Всех переловим.

– Ну вот то-то. Ступайте!

* * *– Ты Иван Косолапов?

– Я, господин урядник!

– На гармонии, говорят, играешь?

– Это мы с нашим вдовольствием.

– А-а-а… «С вдовольствием»? Вот же тебе, паршивец!

– Господин урядник, за что же? Нешто уж и на гармонии нельзя?

– Вот ты у меня узнаешь «вдовольствие»! Я вас, мерзавцев, всех обнаружу. Ты у меня заиграешь! А климатологией занимаешься?

– Что вы, господин урядник? Нешто возможно? Мы, слава богу, тоже не без понятия.

– А кто же у вас тут климатологией занимается?

– Надо быть, Игнашка Кривой к этому делу причинен. Не то он конокрад, не то это самое.

– Взять Кривого. А тебя, Косолапов, буду держать до тех пор, пока всех сообщников не покажешь.

– Ты – Кривой?

– Так точно.

– Климатологией занимался?

– Зачем мне? Слава богу, жена есть, детки…

– Нечего прикидываться! Я вас всех, дьяволов, переловлю! Песни пел?

– Так нешто я один. На лугу-то запрошлое воскресенье все пели: Петрушака Кондыба, Фома Хряк, Хромой Елизар, дядя Митяй да дядя Петряй…

– Стой не тарахти! Дай записать… Эка, сколько народу набирается. Куда его сажать? Ума не приложу.

Через две недели во второе делопроизводство департамента полиции стали поступать из провинции донесения:

«Согласно циркуляра от 2 февраля, лица, виновные в пении, живописи и климатологии, обнаружены, затем, после некоторого запирательства, изобличены и в настоящее время состоят под стражей впредь до вашего распоряжения».

* * *Второй Фуке мирно спал, и грезилось ему, что второй Лафонтен читал ему свои басни, а второй Мольер разыгрывал перед ним «Проделки Скапена».

А Лафонтены и Мольеры, сидя по «холодным» и «кордегардиям» необъятной матери-России, закаивались так прочно, как только может закаяться простой русский человек.

Устрицы

Новый сановник ласково посмотрел на беседовавшего с ним журналиста и сказал весьма благожелательно:

– Ну-с… Какие вопросы еще вас интересуют? Я всегда рад, как говорится… Гм!.. Удовлетворить…

Журналист замялся.

– Да вот… Хотелось бы узнать ваше мнение насчет печати.

– О, Господи! Да сколько угодно. Печать, это вам скажу прямо – замечательная вещь! Нет, знаете – пусть назовут меня вольнодумцем, но я скажу прямо: «Гутенберг был не дурак!». Печать! Недаром еще поэт сказал: «Печать! Как много в этом слове для сердца русского слилось!..»

– Это он, ваше пр-во, не о печати сказал.

– Не о печати? И напрасно. Должен был о печати сказать. А то они, эти поэты, болтают, болтают всякую ерунду, а о чем – и неизвестно. Зря небо коптят. Нет, батенька… За печать я готов кому угодно глотку перервать.

– Значит, ваше отношение к печати – благожелательное?

– И он еще спрашивает! Интересно знать, что бы мы делали без печати?!. Жизнь страны сразу замерла бы, воцарились звериные нравы и по улицам забегали бы волки… Печать рассеивает тьму и вносит свет во все мрачные уголки неприглядной русской действительности. Печать – это воздух. Отнимите у человека воздух – сможет он разве жить? Задохнется! Что с вами молодой человек? Не надо плакать.

– Ваше превосходительство! Не могу не плакать. Растроган, переполнен, взбудоражен так, что… Э, да чего там говорить. Если бы я был богатый, я купил бы огромную мраморную доску и золотыми буквами начертал бы на доске сей ваши сладкие, целительные слова!..

– Ну, зачем же доску… Зачем тратиться, право. Можно и без доски.

– Нет, – в экстазе вскричал молодой журналист. – Нет! Именно, доску! Именно, мраморную!.. Не нам она нужна, ваше превосходительство – ибо у нас и так врезались в снежный мрамор наших сердец эти незабвенные слова, – а потомкам нашим, отдаленнейшим потомкам!

– Ну-ну… Только не надо волноваться, молодой человек… Не плачьте. Вот вы себе жилетку всю слезами закапали.

– Жилетка?! Десять жилеток закапаю с ног до головы – и не жалко мне будет!!. Да разве я в такой момент о жилетке думаю? Совершится возрождение и просвещение моей дорогой, прекрасной родины – до жилеток ли тут!!. Звони, бей во все колокола, орошайся люд православный радостными слезами – се грядет новая Россия, ибо его превосходительство благожелательно отнесся к русской печати!!.

– У вас, молодой человек, кажется ножка от стула отламывается…

– И возгорится ярким све… Что, ножка? Какая ножка? Черт с ней! До ножки ли тут, когда мы вознеслись на блестящую грань, на сверкающий перелом осиянного будущего… Подумать только: его превосходительство ничего не имеет против печати… Более того – признает и освещает ее бытие…

– Да, да, – светло улыбнулся его превосходительство, – я уж такой. Люблю печать, нечего греха таить – есть такая слабость.

– О, ваше пр-во! Вы знаете, я даже боюсь идти к редактору – ведь он меня в объятиях задушит. Облапит и задушит! Экое ведь привалило. Ну, да уж нечего делать, пойду – пусть душит. Вы извините меня ваше пр-во, что я шатаюсь… Ослабел совсем, одурел от радости… Где тут дверь!..

* * *Редактор поднял усталые глаза и тихо спросил:

– Ну, что?

– Замечательное известие! Неслыханная радость. Знаете, что он мне сказал?

– Ну, ну?!!

– Я, говорит – люблю печать.

– Быть не может?!!

– Чтоб мне детей своих не увидеть!

Поднялись кверху дрожащие руки редактора, и возведенный горе взор его засветился неземной радостью:

– Свершилось! Кончился великий мученический путь многострадальной русской печати, и воссияет отныне она подобно яркой золотой звезде на синем бархатном небе. Кончены бури и вихри, и вот уже вдали виден тихий лазурный залив, омывающий тихо и ласково теплый, пышно-лиственный берег… Спустим же изодранные вихрем паруса, отдохнем, почистимся и понежим свои измученные члены на теплом, мягком песочке… Строк двести выйдет беседа или больше?

– И в триста не уберу.

– И верно! Такое событие – подумать только? Его превосходительство благожелательно относится к печати!..

– Вы знаете, когда я услышал это – у меня, честное слово (не стыжусь в этом признаться), одну минуту было желание поцеловать его руку…

– И поцеловали бы! Разве это иудин поцелуй или продажное какое лобзание? Нет! Святой это был бы поцелуй благодарности за всю огромную счастливую ныне русскую печать!..

Влетел, как вихрь, секретарь редакции.

– Что я слышал? Правда ли это?

– Да. Сущая правда.

– Какое счастье, что от радости не умирают. А то бы я моментально протянул ноги. Слушайте же, знаете, что? Хорошо бы образовать фонд его имени… Как вы думаете, а?

– Это мысль! Распорядитесь, Иван Сергеич.

Долго радостные крики перекидывались из одной редакционной комнаты в другую.

Потом ликование вылилось на улицу. Собралась огромная толпа читателей газеты. «Грянуло могучее тысячеголосое медное ура»! Замелькали флаги… Тысячи шапок взлетели на воздух… Подошел городовой.

– В чем дело? По какой причине толпа?

– Его превосходительство в пять часов двадцать две минуты вечера заявил, что любит печать и относится к ней благожелательно.

Серая, простая слеза поползла по огрубевшему, загорелому лицу старого служаки и застряла где-то у сивого уса… Снял шапку старый служака и истово перекрестился: