Полная версия:

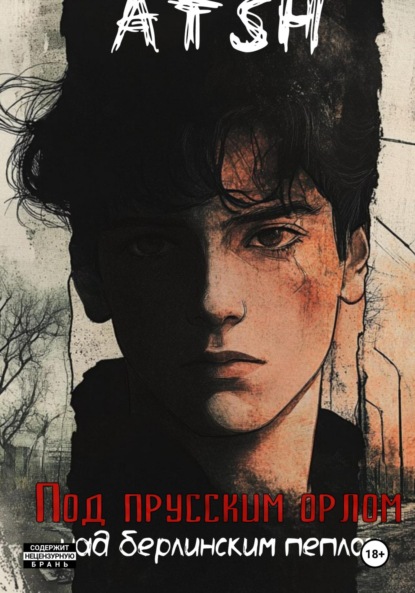

Под прусским орлом над берлинским пеплом

Я совсем забыл о Хелле, о своём дне рождения. Все мысли мои обратились к Бернду.. Сердце бешено колотилось, гоняя кровь по венам. Я бросился в свою комнату, чувствуя, как по спине струится холодный пот. Нужно было что—то сделать, предотвратить трагедию. Я начинал писать, и слова сами собой складывались в строчки, словно рука сама вела перо. Письмо должно было быть простым, понятным, чтобы Бернд, с его прямолинейным характером, без труда понял его смысл.

Стэн Смит… Если он и был безумен, то это безумие было следствием нечеловеческого обращения, следствием жестокости и равнодушия. Виновница всего этого – мать. Она довела его до такого состояния, и теперь должна нести ответственность за свои действия. Стэн не может жить в холодной тени улиц, питаясь остатками с помойки. Он заслуживает тепла, заслуживает питательной, полезной пищи. Заслуживает лечения, а не расправы.

Вот что, наконец, появилось на бумаге:

«Бернд, то, что говорила Клэр, неправда. Она виновата в том, что Стэн оказался в тюрьме. Всё его безумие, вся его злость – это следствие того, что он сделал что—то для неё, а она не помогла ему. Не убивай его. Пусть он станет её наказанием. Ничто и никто не имеет права лишать человека свободы. Он сам отдал ей свою свободу, а ею просто воспользовались»

Рука дрожала, когда я ставил последнюю точку. В этих нескольких строчках была вся моя надежда, вся моя мольба о милосердии. Оставалось только надеяться, что Бернд поймёт, что услышит мой тихий крик о помощи.

Письмо, смятое и переписанное несколько раз, надёжно лежало под подушкой, словно живое существо, ждущее своего часа. Оно хранило в себе мою попытку предотвратить трагедию. Возвращаясь, я шёл, сжимая и разжимая кулаки.

День рождения? Хелла? Все это растворилось в тумане моих тревог, стало неважным, несущественным. Я совершенно забыл о нём, как забывал каждый год, не получая поздравлений. В нашем доме праздники были редким гостем, и я уже привык к этому одиночеству.

И тут, к моему удивлению, я наткнулся на Юдит. Она медленно бродила по коридору, погруженная в задумчивость, словно только что закончила тяжёлый, эмоционально напряженный разговор. Её фигура была окутана тихой печалью, она искала уединения, и мои постукивающие шаги с их гулким эхом, отражающимся от старого паркета, резко нарушили это хрупкое равновесие. Я уже собрался остановиться и обойти её, избегая ненужной встречи, но она остановила меня жестом, лёгким касанием тонкой руки к моему плечу. В этом жесте не было ни холода, ни отторжения, только тихое приглашение к разговору.

– Тебя сегодня не видно, Адам, – проговорила Юдит, её голос звучал обеспокоенно, – ты даже не завтракал.

Её взгляд, обычно искрящийся добродушием, был наполнен заботой, чуть смущённой и нежной. Это было приятно, даже несмотря на лёгкое препирательство, которое всегда сопровождало наши встречи.

– Доброго дня, тётя, – ответил я, – я ходил к маме, но меня по пути отвлекли.

– Сегодня твой день рождения, – Юдит нахмурилась, явно заметила, что—то неладное, – а в доме даже не готовятся к празднику. – Она подвела меня к окну, нежно взяв мою руку, – дай—ка взгляну на тебя, Воронёнок! Твои глаза… просто чудо какое—то! Я таких больших глаз у мальчиков не видела отродясь! А у тебя ещё и ресницы длинные, пушистые… Ну прямо кукла! Вот весу бы тебе набрать… а ты даже не завтракаешь!

Её прикосновения, были самым приятным из всех, что я испытывал, за исключением случайных, мимолётных касаний Хеллы. И это часто печалило меня, особенно когда я знал, что они скоро уедут, что это временное тепло скоро исчезнет. Это было как нежный подснежник, который ты держишь в руках, боясь сломать его хрупкие лепестки.

– Не переживайте о моём дне рождении, тётя Юдит, – проговорил я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, хотя внутри бушевали чувства, которые я не умел выражать, – я никогда его не праздную. И не отвоёвывайте этот день как особенный. Достаточно того, что вы помните. А видеть неискреннюю радость… мне до того тошно, что кусок в горло не полезет.

В моих словах была горькая правда, о которой я не хотел даже думать.

– Тогда… позволь хотя бы подарить тебе подарок, – Юдит ответила со смирением, с тихой печалью в голосе, – он придёт уже после нашего отъезда, так как мы не очень давно узнали, что тебя интересует. Прими его и вспоминай о нас чаще. И, конечно, пиши письма.

Я обнял Юдит, крепко и нежно, так тепло, как сын может обнять мать, так, как я никогда не обнимал свою собственную. И в этом объятии я почувствовал свою вину, свою скупость на тепло и привязанность к тем, кто был мне дорог.

Запись 9

Отъезд тёти и кузин, подобно осеннему ветру, принёс с собой лёгкую, едва уловимую печаль и ощущение какой—то недоговорённости, словно недописанная мелодия оборвалась на самой высокой ноте. Благодаря тайне Хеллы, этому нечаянно подслушанному секрету, я заметил во время проводов редкие, украдкой брошенные взгляды Аннелизы на Ганса. Взгляды, полные неясной тоски и немого обожания. И то, как мгновенно розовело её лицо, словно бутон под первыми лучами солнца, когда брат, словно невзначай, дотрагивался до неё. Заметил я и другое – каким ледяным, обжигающе холодным взглядом награждал Ганс Аннелиза в ответ. Взглядом, в котором читалось нескрываемое раздражение и неприязнь.

Отец, обычно скупой на проявление эмоций, в этот раз превзошёл самого себя. Вместо привычной равнодушной маски на его лице расцвела неподдельная теплота и любовь. Он провожал дорогую сестру, словно королеву, осыпая её комплиментами и добрыми наставлениями. В руках он держал чек – щедрый подарок на дорогу, – и всё это под недовольный, испепеляющий взгляд мамы, которая, казалось, вот-вот взорвётся от негодования.

Юдит выразила искренние сожаления, что Мичи так и не вышла из комнаты, чтобы попрощаться. Она назвала её Рапунцель. Но сама заходить к ней не стала, соблюдая приличия и границы чужого личного пространства.

После их отъезда наши дни, как выцветшая от времени картина, снова стали рутинно—бледными и невыносимо скучными. Они тянулись медленно, мучительно, как густая, вязкая патока, обволакивая сознание липкой тоской. Порой, меня посещало странное, почти осязаемое чувство, что я нахожусь в некой временной петле, удушающей серости, из которой нет выхода. Я даже не знал, убил ли Бернд Стэна, исполнил ли он свой кровавый долг, или, быть может, письмо каким-то чудом подействовало на него, пробудив остатки совести. Но по довольному, сияющему лицу матери я понял две вещи: либо он действительно его убил, либо же нагло, бесстыдно солгал. И я искренне, всем сердцем надеялся на второе.

Весна в Пруссии пробуждается рано, словно робкий зверёк после зимней спячки. В феврале уже сходят снега, обнажая чёрную землю, и по дорогам весело бегут ручейки, словно серебряные змейки, сверкающие на солнце. Дети прислуги, маленькие сорванцы, пускают по ним самодельные кораблики, вырезанные из коры, вниз по холму и бегут следом за ними, сломя голову, оглашая окрестности своим заразительным гоготом и пронзительным визгом от переполняющего их маленького, но такого настоящего счастья. Вот же везунчики, – думал я с завистью, – умеющие находить радость в таких мелочах, в таких простых, незамысловатых вещах. Когда-нибудь и их жизнь неизбежно станет рутиной, наполнится грузом забот и тяжких обязательств перед уже их собственной семьёй, которую надо кормить, одевать и обеспечивать, забыв о беззаботном смехе и бумажных корабликах на весенних ручьях.

Детский блеск наивности в глазах, чистая, незамутнённая радость от каждого момента, со временем потускнеет. Затянется плёнкой взрослой усталости, тяжёлым грузом прожитых лет, разочарований и несбывшихся надежд. На смену искреннему удивлению придёт горькая обречённость, ощущение замкнутого круга, из которого нет выхода.

Кто-то, возможно, один из немногих, сумеет вырваться. Вырастет по-настоящему счастливым человеком, найдёт своё место под солнцем, обретёт гармонию и покой. Семья его будет источником радости и поддержки, а не тяжким бременем, как у многих. Он выберется из удушающей нищеты, вырвется из оков беспросветного существования, где каждый день – борьба за кусок хлеба. Больше никогда не будет надрывать спину на тяжёлых, изматывающих работах, ломающих здоровье и отнимающих последние силы. И, конечно же, никогда не позволит своим детям повторить его горькую участь.

Если будет нужно, ради достижения этой цели он станет самым честолюбивым, самым пробивным. Будет карабкаться вверх по карьерной лестнице, не гнушаясь ничем. Станет мелким чиновником, заискивающим перед начальством и презирающим тех, кто ниже. Или же ударится в бизнес, где выживает сильнейший, где царят жестокие законы конкуренции. Он научится предавать, сдавать своих коллег, идти по головам, лишь бы остаться при положении, лишь бы удержаться на плаву и обеспечить себе и своей семье достойную жизнь.

А пока… пока это всего лишь маленькие дети. Беззаботные, чумазые, вымазанные в липкой весенней грязи, словно поросята. Они носятся по двору, прыгают своими большими, до глупости неуклюжими сапогами на вырост по лужам, поднимая фонтаны брызг. Обливают друг друга позеленевшей на солнце, мутной водой, которая пахнет тиной и сырой землёй. Они смеются заливистым, звонким смехом, не подозревая о том, что ждёт их впереди.

Те, на которых сейчас смотрят с брезгливостью, с плохо скрываемым презрением взрослые люди. Те, кто ещё вчера сам барахтался в этой же грязи, сам носил эти же огромные сапоги, сам был таким же чумазым и беззаботным. Но теперь они вырвались, выбились в люди, и прошлое вызывает у них лишь отвращение и стыд. Они смотрят на этих детей и видят в них не будущее, а своё прошлое, от которого так отчаянно пытаются убежать.

Иногда, глядя на них, этих беззаботных сорванцов, я чувствую, как внутри поднимается волна зависти. Острая, обжигающая, почти болезненная. Зависть к их свободе и безграничной, ничем не омрачённой радости. К тому, чего я был лишён с самого раннего детства.

Меня слишком рано, слишком резко окунули в мир взрослых правил и условностей. Слишком рано научили тому, что человек моего круга обязан быть безупречным. Исключительно чистым, аккуратным, словно кукла, которую берегут от малейшей пылинки. Моя одежда, отутюженная до скрипа, должна была забыть, что такое складка или небрежность. Она должна была быть идеальной, как и все мои манеры.

Всегда нужно было помнить о сотне мелочей, держать в голове десятки правил. Следить за тем, как и куда садиться, чтобы не испачкаться, не помять костюм, чтобы не дай бог, не оказаться в неловком положении. На какую проталинку наступать, выбирая единственно верный путь, чтобы не замарать ботинки. Как обниматься, как здороваться – сдержанно, формально, чтобы, опять же, не смять идеально выглаженный сюртук и не нарушить безупречность образа.

И от этой необходимости ежесекундно следить за каждым своим мимолётным движением создаётся гнетущее ощущение неискренности. Все эти тщательно отрепетированные взаимодействия, лишённые тепла и спонтанности, кажутся холодными, безжизненными. На первом месте не порыв души, не искренний жест, а холодность рассудка, расчётливость.

Не то чтобы я был горячим поклонником импульсивности, неистовых страстей и необдуманных поступков. Вовсе нет. Но когда этого совсем нет, лишённых души, возникает мучительное чувство неправильности. Кажется, что эта беззаботная, искренняя, пусть и грязная, и неуклюжая жизнь – единственное настоящее и правильное, среди всего этого напыщенного, чопорного, искусственного, в котором я вынужден существовать.

И вот, в один из тех невыносимо промозглых, серых и тоскливых февральских дней, когда дождь, кажется, проникает не только под одежду, но и в самую душу, раздирая её унынием, к нашему дому подкатила повозка Максимилиана. Громыхая колёсами по мокрой брусчатке, она нарушила привычную тишину, царившую в нашем поместье.

Мы всем семейством, как это обычно и бывало в такую погоду (разумеется, кроме Мичи, которая уже вечно пропадала, следуя своей обиде в прохладных стенах её комнаты), расположились возле камина в гостиной. Царила гнетущая, гробовая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дров. Каждый был погружен в свои мысли, вязкие и тягучие, соответствующие февральской слякоти.

Отец, погруженный в глубокую задумчивость, сидел уже в своём любимом кресле, устремив взгляд в пламя. Его глаза, обычно живые и проницательные, сейчас были подёрнуты пеленой усталости. Он задумчиво, почти машинально, постукивал указательным пальцем по резной ручке кресла, будто отсчитывая секунды, оставшиеся до долгожданного избавления от дневной тоски. Тяжёлые веки то и дело смыкались, выдавая его отчаянную борьбу с подступающей сонливостью, но он упрямо не сдавался, будто боясь пропустить что—то важное.

Мама, как всегда, расположилась рядом с отцом в кресле поменьше. В руках у неё была одна из тех толстых книг в потёртых переплётах – какая—то классика, которую она перечитывала уже в который раз. Её взгляд скользил по строчкам, но губы оставались безмолвными. Она лишь изредка, будто машинально, поправляла то шаль, небрежно накинутую на плечи, то складки на своей юбке из плотной шерсти. Эти маленькие, отточенные движения, казалось, были единственным проявлением жизни в её застывшей фигуре.

Ганс, изнывая от скуки, стоял у окна. Его взгляд был прикован к унылому пейзажу за стеклом. Серость, бесконечная почти сизая пелена дождя, сливающаяся с таким же серым небом. И мелкая, противная изморось, которая с каждым порывом ветра яростно билась в стекло, оставляя на нем мутные разводы. Казалось, он ищет хоть какое—то разнообразие в этом царстве уныния, но находит лишь отражение собственной тоски.

– Может быть, мне все-таки стоит уйти? – голос Ганса прозвучал неуверенно, почти робко. Он нервно теребил пуговицу на рукаве камзола, а потом и вовсе спрятал руки за спину, словно пытаясь скрыть своё волнение.

– Неужели ты не хочешь побыть со своими родителями и братом? – мама, не отрываясь от книги, произнесла эти слова спокойно, почти равнодушно. В её голосе не было ни упрёка, ни вопроса, лишь констатация факта, давно известного и не требующего обсуждения.

– Я не могу наслаждаться Вашим обществом, пока Мичи болеет, – в голосе Ганса прорезалась едва уловимая дрожь. Он явно пытался воззвать к материнскому состраданию, надеялся, что смягчит её сердце. Но мама даже не повела бровью и не подняла глаз от книги. Её лицо оставалось бесстрастным.

– Альберт, ты скажи что-нибудь, как отец! – не выдержав, мама резко захлопнула книгу. В её голосе зазвенело неприкрытое раздражение, граничащее с негодованием. Она буквально впилась взглядом в отца, требуя от него немедленного вмешательства, авторитетного отцовского слова.

– Он поедет в Оксфорд к началу учебного года. А сейчас, Клэр, будь добра, не трогай меня, – отец, не меняя позы, заговорил медленно, с расстановкой. Его голос звучал глухо, устало. Он достал из кармана жилета свою любимую трубку, принялся неторопливо набивать её табаком, тщательно разминая пальцами каждый комочек. Наконец, причмокнув губами, он поднёс трубку к тлеющему в камине угольку и с наслаждением затянулся, выпуская в воздух густое облако ароматного дыма. Его слова прозвучали как приговор, не подлежащий обжалованию. Решение принято, и точка.

Хотелось бы мне знать, что за мысли посещали его в тот момент. Что на самом деле скрывалось за этой усталой отрешённостью? Была ли причина его отстранённости той же, что терзала и меня?

Но в отце, в отличие от меня, чувствовалась не просто отчуждённость, а какая—то всепоглощающая, гнетущая усталость от жизни. Будто семья… Мама, вечно погруженная в свои книги и не замечающая ничего вокруг. Мичи, со своей загадочной болезнью, приковавшей её к постели. Ганс, с его юношеским максимализмом и бунтарским духом. И я, со своей неспособностью вписаться в эту чопорность, – все мы были для него не опорой и поддержкой, а камнем на шее, тянущим на дно.

Мне кажется, что глубокая, всепоглощающая апатия у него, началась после смерти дедушки. Будто со смертью Эдварда из жизни отца ушло что—то очень важное, что—то светлое и жизнеутверждающе, что поддерживало его на плаву все эти годы. И вправду, дедушка был самым светлым из всех нас, несмотря на офицерскую строгость. С его уходом этот свет погас, оставив отца наедине с его усталостью и разочарованием.

Ганс, казалось, уже смирился со своей участью. Он не проронил ни слова против решения отца, не стал спорить или возражать. Принял все как должное, как неизбежное. Более того, я стал замечать перемены в его поведении. Он все чаще и чаще сидел за учебниками, корпел над книгами, что раньше за ним не водилось. Его постоянные походы к Мичи, и все эти тайные визиты, полные «братской любви» и заботы, прекратились. Я надеялся, что Ганс понял, что его бунтарство ни к чему не приведёт, и решил покориться судьбе, по крайней мере, на время.

Он резко качнул головой, стряхивая с себя наваждение грустных мыслей. Взгляд его прояснился, и в следующее мгновение он увидел, как к дому подкатывает экипаж Максимилиана. Я тоже заметил его прибытие и не мог не отметить с каким аристократическим изяществом и врождённой грацией и лёгкостью он покидает карету, ловко спрыгивая на мокрую брусчатку. Сразу же, немедля ни секунды, он отдал чёткие, отрывистые приказания конюху, который почтительно склонился, встречая своего хозяина.

Максимилиан был рослым, статным молодым человеком, гораздо старше Ганса, уже не мальчик, но муж. Полнощёкое, почти круглое лицо, обрамлённое пышной копной пшеничных волос, придавало ему добродушный вид, но создавало обманчивое впечатление. Сам Максимилиан отнюдь не был толстяком, скорее, его можно было назвать крепким, плотно сбитым. Костюм, безупречно сидящий на его фигуре, и накинутый поверх него серый макинтош, сшитые, без сомнения, лучшими портными Пруссии, придавали его облику особый шарм исключительно аккуратного, педантичного человека, внимательного к деталям и ценящего качество.

Едва только звук подъезжающего экипажа донёсся до гостиной, как мама, сидевшая до этого без движения, словно статуя, вдруг ожила. Прежняя апатия слетела с неё, как по волшебству. Лицо мгновенно посветлело, на пухлых губах расцвела широкая, радушная улыбка. Книга, ещё недавно занимавшая все её внимание, была небрежно отброшена в сторону, забытая и ненужная. Теперь все её мысли, все её существо было устремлено к одному – к встрече дорогого гостя.

Она немедленно принялась действовать, отдавая распоряжения, как и подобает хозяйке дома. Сначала она заставила «проснуться» всех нас, словно мы все это время пребывали в глубоком сне, в оцепенении, и не могли пошевелиться без её команды. Нам было велено встретить господина Дресслера с подобающими почестями, как и следует встречать столь знатного и уважаемого человека. Затем, не теряя ни минуты, она зычным голосом приказала слугам немедленно подавать на стол, накрывать лучший сервиз, доставать из погреба самые изысканные напитки. Дом наполнился суетой и оживлением, как разбуженный утренним солнцем улей

– Примите наши соболезнования в связи со смертью господина Дресслера, – сказала мать.

– Спасибо, – кивнул Максимилиан. – Мы хоть и не были близки, я любил его. Ваши слова, правда, очень мне были необходимы.

Пока родители, рассыпаясь в любезностях, обменивались с Максимилианом приветственными комплиментами, я украдкой, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, рассматривал его. Взгляд мой, полный немого любопытства и едва скрываемого скепсиса, скользил по его просветлённому знаниями лицу. Я невольно размышлял о том, насколько же неискренним, насколько лживым должен быть человек, чья одежда никогда, ни при каких обстоятельствах не мнётся, оставаясь идеально гладкой, словно только что из-под утюга. Каждое его движение, казалось, были отрепетированы до мелочей, лишены всякой естественности и спонтанности.

Видимо, мой пристальный, изучающий взгляд не ускользнул от его внимания. Дресслер на мгновение прервал разговор с родителями и, повернувшись в мою сторону, окинул меня оценивающим взглядом. Взгляд этот был холодным, проницательным, проникающим в самую суть. Затем он коротко, едва заметно кивнул в знак приветствия, и этот кивок, лишённый всякой теплоты и радушия, был скорее формальностью, нежели искренним жестом.

И тут в моей памяти всплыло воспоминание о том дне, когда Максимилиан впервые переступил порог нашего дома. Единственным человеком, кто отреагировал на его появление не сдержанным почтением, а искренним, заразительным смехом, была Мичи. Её звонкий, почти детский смех, такой неуместный, он прозвучал тогда диссонансом, нарушив привычный ход вещёй.

Не удостаивая Кесслеров, то есть нас, долгими разговорами, которые, вероятно, казались ему пустыми и утомительными, Максимилиан, осведомившись о местонахождении Мичи, сразу же направился к ней. Он знал, что она уже давно не покидает свою комнату, прикованная к постели своей таинственной болезнью. Но, похоже, его ничуть не смущала возможность застать её не в самом лучшем виде, не в парадном платье, не с идеально уложенной причёской, а слабой, измождённой, возможно, даже не до конца одетой. Он шёл к ней не как к светской даме, а как к больному, страдающему человеку, которому нужна помощь и поддержка. И в этом, пожалуй, было больше искренности, чем во всех его безупречных манерах и гладких речах.

Целых сорок минут, показавшихся мне вечностью, мама, не в силах совладать с собой, металась по гостиной к лестнице на второй этаж и смотрела на неё снищу вверх. Она то и дело резко останавливалась, заламывала руки, а потом снова начинала свой беспокойный путь из одного конца комнаты в другой. Все её внимание было занято одним – визитом Максимилиана и его последствиями.

Она громко, не стесняясь присутствия слуг, рассуждала вслух о том, какая Мичи неблагодарная, бессердечная дочь. Как она посмела не выйти к столь важному гостю! Не спустилась вниз, едва заслышав стук колёс его экипажа, едва завидев его приближение ещё за горизонтом! Ведь это был, возможно, её единственный, последний шанс на удачное замужество. И какой же господин Дресслер необычайно терпеливый, великодушный человек, что не развернулся на пороге, не уехал восвояси, оскорблённый таким пренебрежением. Он дал Мичи огромнейший, поистине бесценный шанс сделаться госпожой Дресслер, войти в его семью, получить положение в обществе.

Отец тем временем, полностью отрешившись от происходящего, погрузился в чтение книги, той самой, которую мама в порыве чувств небрежно бросила на столик. Он вновь обрёл своё привычное спокойствие. Дым от его трубки поднимался к потолку, создавая причудливые узоры, а сам он, устроившись поудобнее в кресле, мерно покачивал носком ботинка, как часы с маятником. Казалось, что громкий, полный негодования монолог мамы ничуть его не отвлекает, погруженного в глубины увлекательного повествования.

Ганс же, наоборот, ещё больше сник и потускнел, словно свеча, которую забыли зажечь. Он занял самое незаметное место в комнате – угловое кресло, почти полностью скрытое от посторонних глаз высокими вазами с раскидистыми крупнолистовыми растениями. Там, в своём импровизированном убежище, он сидел, затаившись, стараясь стать как можно меньше, незаметнее, словно надеясь, что это поможет ему избежать неминуемой участи. Он безмолвно, с обречённостью в глазах, ждал, когда решится судьба Мичи, а вместе с ней и его собственная.

Ганс был единственным из нас, кто по—настоящему боялся этого брака и, всем сердцем не хотел, чтобы Мичи стала женой Максимилиана. В его глазах во всю бушевал немой протест, который он не смел озвучить, понимая всю бесполезность любых возражений.

Внезапно, нарушив гнетущую тишину, раздались шаги. Легкие, стремительные, почти неслышные, но безошибочно узнаваемые. Кто—то торопливо спускался по лестнице, и этот звук, казалось, эхом отозвался в каждом уголке дома, заставив всех замереть в ожидании.

А затем послышалось нежное, едва различимое перешёптывание, прерываемое вздохами и тихим смехом. Два голоса, мужской и женский, сплелись в неразрывную мелодию:

«Осторожнее, Микаэла, прошу вас, будьте внимательнее, вы же так давно не выходили, так легко оступиться… Не дай бог, шею свернёте,» – голос Максимилиана звучал взволнованно, в нем слышалась неподдельная забота.

«Не бойтесь, Максимилиан, прошу вас, не тревожьтесь, уверяю вас, я совершенно бодра, легка, как пёрышко, и совсем—совсем уклюжа,» – голос Мичи, напротив, был полон веселья, задора, в нем звенела та самая, давно забытая нами, беззаботная радость.

И вот, словно видение, Мичи появилась в гостиной. Ганс, сидевший до этого неподвижно, как изваяние, тут же вскочил на ноги, потрясённый увиденным. Его взгляд, полный тревоги и беспокойства, метался по её лицу, осунувшемуся и побледневшему за время болезни. Он искал в её глазах привычную тусклость, но вместо этого увидел нечто совершенно иное.