Полная версия:

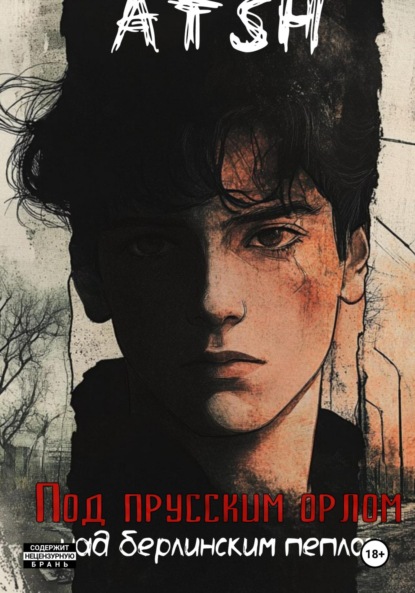

Под прусским орлом над берлинским пеплом

– Нашу семью, матушка, позорят только ваши заискивания перед людьми богаче вас, – возразила Мичи, и в её голосе зазвенела сталь. – Госпожа Салуорри верно сказала.

– Бог наградил госпожу Салуорри за её мерзкий язычок, – лицо матери исказилось от гнева. – Он воспитал её во мраке, лишив самого дорогого. И я очень жалею, что в своё время не приложила должного усердия к твоему воспитанию, и ты выросла такой безобразницей! Но, если ты думаешь, что я стерплю твою дерзость…– мать отбросила книгу и резко поднялась с софы. Она позвала Гидеона, нашего старого мажордома. Впервые я увидел в ней столько ярости, столько презрения в её глазах. Она быстро и уверенно преодолела разделявшее нас расстояние и, схватив Мичи за волосы сильными, по—мужски крупными руками, повалила её на пол.

– Да как ты посмела, мерзавка?! – закричала мать, и её голос сорвался на крик. – Думаешь, если тебя однажды защитил Ганс, я не доберусь до тебя? И он впредь получит за свой острый язык! Какая избалованная дура выросла! Я к ней со всем человеческим отношением, выбрала ей самого лучшего, молодого и красивого жениха, а она дерзить посмела! – мать таскала Мичи по полу, как тряпку. Лицо сестры стало пунцовым, она могла лишь беспомощно водить руками по воздуху, пытаясь оказать хоть какое—то сопротивление. Мать, несмотря на свои тридцать семь лет, была в самом расцвете сил. Я же, не вмешивался в конфликт, лишь безмолвно наблюдал. Читатель, что однажды найдёт мой дневник, может осудить меня за такой подход, но моя позиция – наблюдателя, а не участника шекспировских трагедий.

И в этот момент я снова увидел, насколько похожи они между собой, хотя обе упрямо избегали этого сходства. Обе нападали, как кошки, дождавшись, когда добыча потеряет бдительность. У Мичи начался приступ истерии, и только тогда мать её отпустила, медленно отступая, тяжело дыша.

Гидеон не приходил, но матери, кажется, уже было неважно. Гостиная, ещё мгновение назад наполненная лишь тяжёлым дыханием матери и приглушенными всхлипами Мичи, вдруг взорвалась пронзительным, нечеловеческим криком. Это был не плач, а именно крик – дикий, перерастающий в хрип, из самых глубин израненной души вырвался наружу весь накопленный гнев на мать, из-за жалости её положения. Этот крик отражался от стен, множился, превращаясь в нестерпимый гул, от которого закладывало уши. К нему примешивались рыдания, прерывающиеся заиканием, невнятные обрывки слов, проклятия, обращённые то ли к матери, то ли к жениху, то ли к жестокой судьбе. Бессвязная речь, полная негодования, звучала как латинское заклинание. В сумбурной несусветице угадывались обвинения, упрёки, проклятия, но все это было так перемешано, так искажено истерикой, что разобрать отдельные слова было практически невозможно. Мать, ещё мгновение назад торжествующая победительница, застыла на месте, её глаза округлились от неожиданности и испуга. Она явно не ожидала такой ужасной реакции на свои, казалось бы, вполне разумные доводы. Мичи металась по полу, её тело извивалось, как у подстреленной лисы. Она впивалась ногтями в дорогой паркет, оставляя на нем глубокие царапины, брыкалась, отбивалась от попытавшихся приблизиться слуг, не подпуская к себе никого. В её глазах плескалось безумие, а лицо было искажено гримасой самого страшного безумия.

– Пустите ко мне Ганса! – кричала она, захлёбываясь слезами и слюнями. – Мне нужен Ганс! Ганс!

Едва на пороге показались испуганные лица слуг, мать, все ещё тяжело дыша и пылая гневом, резко прервала свою тишину. Её голос, хотя и слегка охрипший, звучал властно и беспрекословно. Она отдавала распоряжения отрывисто, чётко, как полководец на поле боя, не терпящий никаких возражений.

– Заберите её! – кивнула она в сторону Мичи, которая все ещё билась в бешенстве – Немедленно унесите наверх! И прежде… – она на мгновение замолчала, словно подбирая наиболее подходящее наказание, – Окатите ледяной водой. Как следует!

Слуги, привычные к подобным сценам, немедля ни секунды, бросились исполнять приказ. Двое крепких лакеев, стараясь не причинить Мичи боли, но и не давая ей вырваться, подняли её с пола. Сестра все ещё вырывалась, кричала, но её голос уже не был таким пронзительным, он слабел с каждой секундой, шторм истерики начинал понемногу утихать. Третий слуга уже спешил следом, неся тяжёлое медное ведро, из которого валили клубы пара, смешиваясь с морозным воздухом, проникавшим в дом. В нем булькала ледяная вода, с кусочками льда, блестевшими в свете камина.

Процедура оказалась действенной и быстрой. Едва на разгорячённое лицо и тело Мичи обрушился ледяной водопад, она резко замолчала. Её тело выгнулось дугой, глаза закатились, и она обмякла в руках прислуги, потеряв сознание. Истерика была подавлена в самом её зачатке. А к матери вернулось былое равнодушное спокойствие. Теперь Мичи была безжизненной куклой, которую слуги без труда подняли и унесли наверх, оставляя за собой мокрый след на отполированном паркете.

Я не пошёл следом за ними, отдав предпочтение теплу каминного огня и увлекательной книге. Сердце всё ещё билось от внезапности увиденной картины, и стакан воды, заботливо принесённый одной из горничных, успокоил меня, позволив взять своё состояние под контроль. Но, несмотря на это, я всё же решил выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

Тьма уже успела полностью окутать Берлин, набросив на город свою густую, непроницаемую пелену. Она стелилась по улицам, заползала в переулки, проникала в каждый дом, в каждую щель, стремясь поглотить всё живое. На наш особняк, стоящий особняком на окраине, тьма опустилась особенно плотно, скрыв его от посторонних глаз. Исчезли последние отблески заката, померкли огни в окнах соседних домов, и только луна, холодная и равнодушная, смотрела с высоты на заснеженный город. Морозный воздух, пропитанный запахом хвои и дыма из печных труб, пробирал до костей. Он проникал в дом через неплотно закрытые окна и двери, тонкой ледяной струйкой, сражаясь с тёплым, натопленным воздухом, который ещё хранил в себе отголоски уходящего дня. В этой борьбе рождались маленькие облачка пара, танцующие в воздухе призрачными фигурами, видимыми лишь в тусклом свете луны, проникавшем сквозь оконные стекла. Дом затих, погрузившись в ночную дрёму. Всё живое, следуя законам природы, уже спало, укрывшись в своих постелях, в надежде найти там покой и забвение от дневных тревог. Только изредка, издалека, со стороны деревни, доносился приглушенный лай собак, эхом разносящееся по заснеженным просторам, напоминание о том, что жизнь, пусть и затаившаяся, продолжается.

Я любил такую зиму. Окутанную непроглядным мраком, когда ночь наступает рано, забирая страну у короткого зимнего дня. Зиму, когда повсюду лежат воздушные, нетронутые снега, скрывающие под собой неровности земли, придавая миру чистоту и первозданность. Зиму, пронизанную ледяным спокойствием, когда всё замирает и погружается в глубокую спячку, ожидая пробуждения весны. Зиму, когда ночь властвует безраздельно, наполняя мир таинственной и немного пугающей красотой.

Набрав пригоршни холодного, рыхлого снега, я растёр им пылающее лицо. Мороз обжигал кожу, но это жжение было приятным, отрезвляющим, выжигающим изнутри необъяснимый стыд, жгучим узлом, спутавшимся в моей груди. Щеки, горевшие ещё несколько минут назад от смущения и гнева, теперь покалывало от холода, но стыд никуда не уходил, он лишь затаился где—то глубоко внутри, готовый в любой момент вспыхнуть с новой силой. Я ещё более остро и болезненно ощутил всю тягость родственных уз, связывающих меня с этой странной, чуждой мне семьёй. Семьёй людей, живущих исключительно в рамках своей выгоды, зацикленных на собственном благополучии и совершенно не способных испытывать ни единой живой, искренней положительной эмоции. Их мир был скуден и холоден, как эта зимняя ночь. В нем не было места любви, состраданию, взаимопониманию. Только ненависть, скрытая или явная, друг к другу, или, что было ещё хуже, глубокое, беспросветное равнодушие. Они были связаны кровью, но духовно были далеки друг от друга, как совершенно чужие люди, вынужденные делить один дом, один быт, одну фамилию. Я чувствовал себя чужаком среди них. И чем дольше я наблюдал за ними, чем глубже погружался в атмосферу этого дома, тем сильнее становилось моё отчуждение, тем яснее я понимал, что никогда не смогу стать одним из них, никогда не смогу принять их ценности, их образ жизни, их отношение к миру. И от этого осознания становилось ещё более горько, одиноко и стыдно за то, что я имею к ним отношение, что ношу ту же фамилию, что вынужден называть их своей семьёй.

Погруженный в свои мысли, я бесцельно брёл по заснеженной террасе, взгляд мой был устремлён куда—то вдаль, за черту города, туда, где мерцали далёкие огни деревень. Мои шаги были медленными, машинальными, а сознание заполнено горькими размышлениями о семье, о несправедливости мира, о собственной ненужности. В этом пограничном состоянии между сном и явью, я совершенно не заметил, как из отверстия между резными балясинами перильной ограды медленно выросла голова. Обросшая, неухоженная, с путаными волосами, она появилась так внезапно, выплыв из самой тьмы, словно призрачное видение, порождённое моим расстроенным воображением. Незнакомец не издавал ни звука, лишь с нескрываемым любопытством разглядывал меня своими маленькими, блестящими глазками. Они буравили меня, пытаясь проникнуть в самую глубину души. И вот, в какой—то миг, наши взгляды встретились и меня ударило током. Резкий, пронзительный ужас парализовал всю волю и сковал движения. Сердце заколотилось в груди с такой силой, что мне показалось, оно вот-вот выпрыгнет наружу. Ноги подкосились, и я, не удержав равновесия, начал падать назад, на ледяные плиты террасы. В последний момент, подчиняясь инстинкту самосохранения, я судорожно выбросил руку вперёд и успел ухватиться за холодную металлическую ручку двери, ведущей в дом. Это спасло меня от падения, но не от ужаса и не от пронзительного взгляда незнакомца, который все ещё, как порождение Ада стоял в темноте.

Он был жутким. Длинные, сальные каштановые волосы, тронутые сединой, раскинулись по его плечам небрежными, спутанными волнами. Казалось, они не знали гребня уже много лет, и в них запутались обрывки листьев, мелкие веточки и, возможно, что—то более зловещёе. Борода, густая и неухоженная, как дикий кустарник, закрывала большую часть лица, оставляя видимыми лишь бледный лоб и пронзительные глаза. Густые, черные брови, сросшиеся на переносице, почти налезли на маленькие, глубоко посаженные щёлочки глаз, придавая ему соколиный вид. Открытая часть лица, то немногое, что не скрывали волосы и борода, была гипсово—бледной. Такая бывает у тех, кто давно не видел солнечного света. Глаза, обрамлённые неожиданно пушистыми и длинными для мужчины черными ресницами, метали гнев, безумие, пугающее своей пустотой. Что—то, что я тогда не смог определить, но что позже, вспоминая эту встречу, я назвал бы безжизненностью. Взгляд его был тяжёлым, пронизывающим, видящим насквозь все страхи и тайные пороки. В нем не было ни капли человеческого тепла, лишь холодная, бездонная тьма. Все в нем – от спутанных волос до землистого цвета лица – кричало о нездоровье, о разложении. Нигде и никогда я ещё не видел таких людей. Он был похож на восставшего мертвеца, блуждающего по безлюдным полям и заснеженным площадям зимней Пруссии, ищущего свою следующую жертву. И эта жертва, как я с ужасом осознал, был я.

Холодный пот выступил на лбу. Внутренний голос кричал об опасности, и я попятился, но мгновение уже было упущено. Резкая боль пронзила ногу, когда грубые пальцы сомкнулись на моей лодыжке. Я запыхтел, пытаясь высвободиться, но меня тянули назад, в темноту, в неизвестность. Камень террасы царапал колени, воздух выбили из лёгких. И в этот момент беспомощности и отчаяния рот мне зажала рука. Запах ударил в нос: едкий дым, горький табак, запах чужой силы и надвигающейся беды.

Тьма переулка сомкнулась вокруг меня, как пасть голодного зверя. И из этой тьмы выплыл голос, хриплый, надтреснутый, словно сквозь вековую пыль пробивающийся: «Ай да маленький воронёнок…» Слова эти, пропитанные запахом сырости и чего-то тленного, ударили по слуху, как плеть. «Весь в отца, окаянного, выдался…» Я вздрогнул, пытаясь разглядеть говорившего, но видел лишь неясный силуэт.

Он был с меня ростом, сухопарый, даже хрупкий на вид, но в тот же миг, как его руки сомкнулись на моих плечах, я понял, что внешность обманчива. Пальцы жёсткие и сильные, впились в плоть, как крючки, лишая меня всякой возможности движения. Я дёрнулся, пытаясь вырваться, но тщетно, его хватка была подобна тискам. Тело моё сковало, словно невидимыми цепями, и я осознал с леденящим ужасом, что попал в ловушку.

– Не узнаёшь дядьку? —в темноте блеснули белые, слишком ровные для такого человека зубы. Смех его прозвучал как скрежет металла по камню, режущий слух и вселяющий ещё больший страх. Эта улыбка, неестественно широкая, натянутая на лицо мертвеца, казалась ещё страшнее, чем его хриплый голос и мёртвая хватка.

Я не знал никаких «дядек». В моей памяти не было ни одного лица, которое могло бы соответствовать этому голосу, этим рукам, этой ужасающей улыбке. Все, что я мог, это беспомощно покачать головой, надеясь, что чудовище лишь видение, и оно, вдруг исчезнет. Но хватка на плечах лишь усилилась, и я понял, что мои надежды тщетны.

– И неужели тебе мать ничегошеньки не говорила? – голос его, прежде хриплый, словно проржавевший засов, теперь звучал с лёгкой издёвкой, будто он обращался к малышу. Он склонился надо мной, и в тусклом свете фонаря я увидел его лицо полностью – худое, с запавшими щеками и глазами, горящими недобрым огнём.

Я снова мотнул головой, чувствуя, как по спине расползается ледяной страх. Мы знали, что мать не из знати. Но она всегда говорила, что все её родственники мертвы, что она одна на всем белом свете. И мы верили, не смея сомневаться в её словах.

– Неблагодарная, – он расхохотался, и смех этот, резкий и злой, эхом отразился от стен домов. – Видит Дьявол, я не хотел такой судьбы для вас. Я ведь пришёл с миром, хотел по—родственному… Но обман я не стерплю. Ложь, как ржавчина, разъедает душу, и нет ей прощения.

Он отпустил моё плечо и отступил на шаг, давая мне возможность рассмотреть его. Одет он был просто, но добротно, на поясе висел кинжал с рукоятью из тёмного дерева, а на пальце поблёскивал массивный перстень с изображением какого-то странного символа.

– Так вот знай, маленький барин, – он подчеркнул слово «барин» с едва уловимой насмешкой, – что мать твоя должна мне. И долг, давеча бывший денежным, пустяковым, перерос в долг кровный. Видишь ли, Адам, деньги – это всего лишь бумага, пыль, а вот кровь… Кровь – это жизнь, это сама суть человека. И никак теперь она его не отдаст. Долг этот, как камень на шее, теперь на вас висит, на всём вашем роду.

Он замолчал и шум ветра ворвался в тишину вместе с далёким лаем собак. Я стоял, оцепенев от ужаса, не в силах произнести ни слова. В голове крутились обрывки мыслей, воспоминания о матери, её расчётливой улыбке, её хитром взгляде. И все это теперь казалось таким далёким, таким нереальным, будто сон.

– Жди своей очереди, Адам Кесслер, – наконец произнёс он, и слова эти прозвучали как приговор. – Жди, когда придёт и твоё время платить по долгам. Время не терпит, и Дьявол ждёт свою плату.

Его смех, резкий и колкий, разрезал тишину опустевшего вечернего двора. Я не успел даже вскрикнуть, как потерял равновесие, и мир опрокинулся, закружившись в вихре белых хлопьев. Жёсткий удар о землю выбил дух, и я судорожно вдохнул ледяной воздух, чувствуя, как снег забивается за воротник и тает на горячей коже. Следом за мной, прочертив в воздухе короткую дугу, в сугроб упало что—то маленькое, тяжёлое, почти незаметное.

– Передай ей это, – он говорил спокойно, словно ничего не произошло, отряхивая снег с тёмного пальто. В его голосе не было ни злости, ни раздражения. – И скажи, чтоб лучше приглядывала за своими детишками, – добавил он, и смех, короткий и сухой, снова рассыпался по двору, словно кто—то бросил горсть ледяных камешков. Я поспешно поднялся, отряхивая снег с коленей, и бросился к тому месту, где упал неизвестный предмет. Пальцы почти мгновенно нащупали в снегу что—то холодное и металлическое. Это было кольцо. Простое, без украшений, но странно тяжёлое, словно сделанное не из золота, а из какого-то другого, неведомого мне металла. Я сжал его в ладони, оглядываясь по сторонам, но двор был пуст. Незнакомец исчез так же внезапно, как и появился, оставив после себя лишь следы на снегу да леденящее чувство тревоги в груди.

Маму я нашёл в гостиной. Она сидела в кресле, окружённая привычной роскошью, и наблюдала за тем, как суетливая прислуга наводит порядок после истерики Мичи. Её лицо было бесстрастно, и в поведении не было ни тени волнения. Она вела себя так, будто ничего не произошло, будто крики и слезы сестры, недавний визит незнакомца и мой собственный страх были лишь плодом воспалённого воображения.

В груди клокотала буря смешанных эмоций: страх, недоумение, гнев. Я сжал в ладони холодное кольцо, якорем, цепляясь за эту единственную вещёственную улику произошедшего. Забрав с кресла книгу, я подошёл к матери, чувствуя, как тяжесть молчания давит на меня, свинцовой плитой. Мне нужно было говорить, рассказать обо всем, но слова застревали в горле, и я лишь сжал кольцо.

– Ты что здесь делаешь? – голос матери прозвучал как отточенный клинок, скользнувший по льду. Она сидела вполоборота к окну, и свет, падающий из-за её спины, очерчивал её силуэт строгим, холодным ореолом. В каждом изгибе тела чувствовалось напряжение, которое она, казалось, изо всех сил пыталась скрыть. Я заметил, как пальцы рук крепко сцепились, сдавливая ткань юбки, и понял, что эта внешняя невозмутимость – лишь хрупкая маска, за которой скрывается что—то тревожное и пугающе.

Я пропустил её вопрос мимо ушей. Слова, готовые сорваться с языка, казались вдруг неуместными, недостаточно весомыми, чтобы пробить стену отчуждения, между нами. Вместо ответа я просто подошёл ближе и вложил кольцо в её холодную ладонь. Металл коснулся кожи с лёгким щелчком, и в этот момент тишина в гостиной стала такой плотной, что, казалось, можно было потрогать её рукой.

Без того бледное лицо матери в одно мгновение потеряло все краски. Она повернулась, и я увидел, как глаза её, обычно такие ясные и спокойные, расширились от ужаса, а губы побелели и дрогнули. И только мелкая дрожь, пробегавшая по скулам, свидетельствовала о том, какой шторм бушует внутри.

– Ты где это взял?! – вскрикнула она, и голос её, сорвавшись, разлетелся эхом по комнате. Она резко встала, и кольцо, звякнув, упало на пол, оставив на полированном паркете едва заметный след. Мать сделала шаг ко мне, и в её движениях появилась какая—то дёрганая резкость. – Немедленно ответь! – повторила она. – Где ты взял это кольцо?

Её напор был таким сильным, что я невольно отступил назад, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Страх, затаившийся в глубине души, вырвался наружу, овладевая всем моим существом.

– Мне его дал человек, – мой голос звучал чуть громче шёпота, но в тишине гостиной он прозвучал как выстрел. – Назвавшийся моим дядей. Я специально выделил слово «дядей», наблюдая за её реакцией. – Он сказал, что твой долг из денежного перерос в кровный, – я передал слова незнакомца, стараясь ничего не упустить, ничего не изменить. И добавил последнюю, самую страшную фразу, глядя прямо в её полные страха глаза: – И просил передать, чтобы ты лучше следила за детишками.

Мать резко отшатнулась, словно я ударил её. Руки взметнулись к голове, пальцы судорожно вцепились в волосы, и я увидел, как по её телу пробежала крупная дрожь. Лицо исказилось гримасой будто, это она увидела призрака, а не я. Она попятилась, спотыкаясь, и на мгновение мне показалось, что она сейчас упадёт. В её глазах застыл немой вопрос, и я понял, что мои слова разрушили невидимую преграду, выпустив наружу лавину, которую она так долго сдерживала.

– Где ты его видел?! – вскрикнула она, и голос её сорвался, превратившись в хриплый шёпот. В этом крике было отчаяние, будто она умоляла меня вернуть все назад, отменив то, что уже произошло.

– На крыльце, – ответил я, не отрывая взгляда от её лица. Каждое моё слово, казалось, усиливало её боль, углубляя пропасть, которая разверзлась, между нами.

– Зачем ты туда пошёл?! – она заметалась по комнате от окна к двери, от двери к картинам, слегка шаталась, и мне было беспокойно, что она на грани сердечного приступа. – О, Господи, только не это! Нет—нет… – Её губы побелели, на лбу выступил пот, и я впервые увидел её такой – сломленной.

Она продолжала нервно ходить взад—вперёд, шепча что—то несвязное, и её взгляд, блуждающий по комнате, ни на чем не останавливался. А потом, случайно наткнувшись на меня, она резко остановилась и улыбнулась. Но улыбка эта была совсем неестественной

– Это останется только, между нами, – сказала она, взяв себя в руки, уже решительно. – Не говори никому, и даже отцу. Особенно отцу! Никогда, слышишь? – она схватила меня за плечи, и её пальцы впились в мою кожу. Она трясла меня, и голова так закружилась, что перед глазами запрыгали тёмные пятна.

Я вырвался из её хватки и отшатнулся. В её глазах, все ещё горящих лихорадочным блеском, я больше не видел мольбу, это был взгляд императрицы, что с хладнокровием отдаёт приказ о казни. И в этот момент я понял, что она не просто боится, она что—то скрывает. Что—то важное, что—то опасное.

Не говоря ни слова, я развернулся и вышел из гостиной, оставив её наедине со своими страхами и тайнами. В груди росла тяжесть, словно туда положили камень. Я шёл в свою комнату, чувствуя, как что жизнь моя больше не будет прежней.

Запись 6

День ознаменовался приездом тёти Юдит, Хеллы и Аннелизы. Я не видел их целую вечность, настолько долгую, что с трудом узнал Хеллу. В детстве она была улыбчивой малышкой, с которой мы исследовали каждый уголок их усадьбы, превращая обычные прогулки в захватывающие экспедиции. Сейчас передо мной стояла высокая, красивая девушка с кудрявыми волосами. Время превратило её в настоящую красавицу.

На первый взгляд, Хелла казалась скромной и вела себя так же сдержанно, как и Аннелиза. Но стоило нашим взглядам встретиться, как в её серых глазах вспыхнули знакомые искорки детского задора и азарта, мгновенно дав мне понять, что дух приключений никуда не делся. Сердце наполнилось радостью от этой встречи. Я был безмерно счастлив видеть их всех снова. Предвкушал, что эти дни станут ярким пятном в моей жизни, источником тепла и приятных воспоминаний, к которым я смогу обращаться в серые будни, черпая из них силы и вдохновение.

В контрасте с этой радостной суматохой, Мичи продолжала своё затворничество. Уже неделю она не покидала пределов своей комнаты, принимая пищу лишь раз в сутки и не открывая никому, даже Гансу. Её молчание и добровольное заточение бросали тень тревоги на общую атмосферу дома.

Нас, встречающих тётушку Юдит и её дочерей, было четверо. Время, конечно, оставило свой след на тёте: виски тронула седина, на лбу и в уголках губ и глаз пролегли морщинки, но её глаза сияли всё той же привычной ясностью и добротой. Аннелиза расцвела, превратившись в стройную, высокую красавицу с роскошной, густой гривой каштановых волос. Она стала поразительно похожа на свою мать в молодости. И те самые уши, которые так часто становились предметом шутливых споров между Мичи и Гансом, вовсе не портили её, а, наоборот, придавали особый шарм.

Всё это время я наблюдал за братом. Бледность выдавала его внутреннее беспокойство. Взгляд был отсутствующим, рассеянным. Он часто переспрашивал, прежде чем ответить на самые простые вопросы, и бесцельно ковырялся ложкой в тарелке, не притрагиваясь к еде, чем вызывал заметное беспокойство у матери. Он избегал её взгляда и отвечал односложно и сухо.

Юдит, с присущей ей проницательностью, быстро оценила обстановку. Её карие глаза, в которых читалось лёгкое осуждение, скользили по лицам присутствующих, словно пытаясь сложить мозаику из отдельных деталей. Наконец, её взгляд остановился на мне, и на её губах появилась тёплая, ободряющая улыбка.

– Милый, поиграй с Хеллой, – предложила тётя Юдит, обращаясь ко мне. – Она как раз выучила новую мелодию, пусть сыграет тебе.

Мама, желая включить в общее времяпрепровождение и Ганса, добавила:

– Ганс бы тоже хотел послушать.

Однако тётя Юдит, по—видимому, имела другие планы.

– Боюсь, Ганс должен остаться здесь, – твёрдо сказала она. – Я хочу кое—что обсудить.

Когда мы с Хеллой перешли в соседнюю гостиную, я, движимый любопытством, выбрал место у окна. Эта позиция позволяла мне не только слышать разговор в соседней комнате, но и следить за Хеллой краем глаза, чтобы она не подумала, будто я равнодушен к её игре. Дождавшись, когда она сядет за фортепиано, я устроился спиной к стене, прижавшись к ней всем телом, от плеч до затылка, стараясь уловить хоть слово из разговора тёти с Гансом и мамой.