Полная версия:

Башкиры в войнах России первой четверти XIX века. 2-е, исправленное и дополненное издание. Часть I.

«1. Составить на точном основании вышеизложенного предположения один Атаманский тысячный полк из войска Оренбургского, и от 10 до 30 пятисотных полков из башкирского и мещерякского народов, коим дать название Башкирских казачьих по нумерам.

2. Составление сих полков возложить на полковника Углицкого, который, по служению в Оренбургском войске с 1776 года, конечно, приобрел достаточные сведения о состоянии оного народа, как равно и его к себе доверенность.

3. Для поспешнейшего исполнения сего он может во все обитаемые башкирским и мещерякским народами губернии отправиться сам и посылать известных ему чиновников Оренбургского, Башкирского и Мещерякского войска.

4. Начальники губернии обязаны оказывать ему в сем деле возможные содействия и пособия и удовлетворять все законные его требования беспрекословно.

5. Войскам сим находиться в непосредственной его команде. На сей конец присвоить ему звание войска Оренбургского, Башкирского и Мещерякского войскового атамана, и иметь двух адъютантов, коих изберет он из войска Оренбургского.

6. Ему предоставить право производить нижних чинов до обер-офицерского чина; к производству ж в обер-офицеры и к другим наградам представляет на основании общего порядка по команде.

7. По мере сформирования сих полков отправлять к Нижнему Новгороду.

8. Атаман Углицкий обязан будет по выкомандировании остальных полков отправиться вслед и обозреть все полки на марше.

В прочем все оное, как равно таковой полковника Углицкого похвальный подвиг, всеподданнейше подвергая на благородосмотрение Вашего императорского величества, испрашиваю высочайшего повеления.

Башкирский воин. Карандашный рис. А. Орловского. Перв. четв. 19 в. Государственный исторический музей (ГИМ). Фотокопия из Архива УНЦ РАН.

Управляющий военным министерством князь Горчаков»118. Александр I положение о призыве башкир утвердил.

Башкиры откликнулись на указ чрезвычайно энергично. 15 номерных башкирских полков, с 6-го по 20-й, тут же выступили, по мере формирования, на войну.

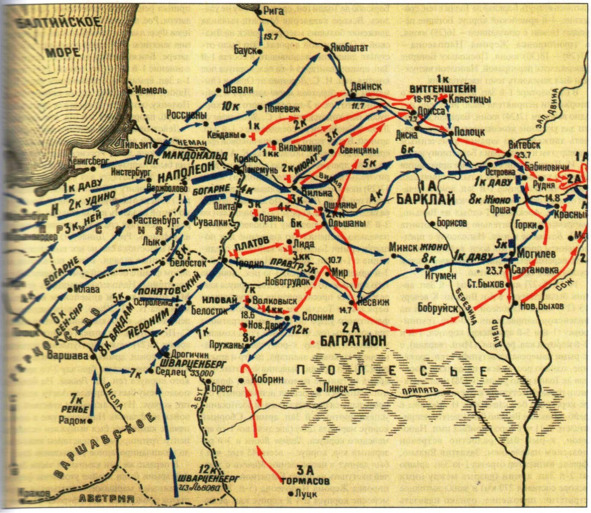

Ранее прибывший на западную границу 1-й Башкирский полк вошел в состав летучего казачьего корпуса войскового атамана Матвея Ивановича Платова (14 полков, 12 орудий), находящегося в городе Гродно. Он нёс кордонную службу на дистанции. 9 июня отправлен по распоряжению Барклая де Толли к Гродно119. В марте 1812 года на западной границе находился и 2-й Башкирский полк, который был расположен в белорусском селе Олеске и входил в 1-ю бригаду полковника Иловайского 12-го, 5-й кавалерийской дивизии 2-й Западной армии120. Занимал кордон у м. Почекайки.

Башкир передового отряда с лошадью. Худ. К (Г). Верне. XIX в.

1-й Тептярский полк майора Тимирова прибыл на западную границу в марте 1812 года и вошел в состав авангарда 3-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Тучкова 1-го. Вскоре он был выделен на аванпостную службу на берегу Немана в районе Олиты. В апреле 1812 года в 24 дивизию вошел и Уфимский пехотный полк. В нем было 3 штаб-офицера, 30 обер-офицеров, 73 унтер-офицера и 1104 рядовых121.

Таким образом, 1-й Башкирский полк сначала был в составе 1-й Западной армии, а с началом военных действий оказался в составе 2-й армии; 2-й Башкирский полк, находившийся в составе 2-й армии, с июня 1812 года вошёл в состав 3-й армии; а 1-й Тептярский полк был в составе 1-й Западной армии. Первоначально разрыв между 1-й и 2-й амиями составлял 100 км, а между 2-й и 3-й – 200 км болот Полесья. (Затем, по мере первых отступлений армий от границы, разрыв увеличивался).

Башкирские полки и полк майора Тимирова оказались на боевом участке пограничной линии, где уже в мае 1812 года начались стычки с разъездами Наполеона.

12 мая командир 3-го корпуса генерал Тучков писал военному министру: «Командующий кордоном вверенного мне корпуса 1-го Тептярского казачьего полка шеф-майор Темиров… доносит мне… что на противном берегу реки Немана, против местечек Олиты, Мереча, где находятся наши запасные магазины, и селения Судовой, где строятся плоты, каждый день разъезжают большие партии конных егерей, и дороги, против сих мест к берегу ведущие, расчищаются с большим тщанием и делаются гораздо шире». Майор Тимиров доносил, что с противоположного берега Немана открыли стрельбу по русским судам, и она продолжалась до самого прибытия на сии выстрелы к берегу наших казаков»122.

Начальник Почекайского кордона хорунжий Милованов, в подчинении которого были конники 2-го Башкирского полка, 31 мая сообщил командованию важные сведения, собранные разведчиками в глубоком тылу неприятеля. В донесении говорилось, что «на сих днях непременно вступят в пределы герцогства Варшавского австрийские войска, составляющие корпусом двадцати или тридцати тысяч… Из числа оного имеют прибыть в местечко Скрылов противу кордона, мне вверенного Почекайки, числом до пяти тысяч человек». Милованов просил разрешить ему собрать команду, «которая ныне находится в раскомандировке у всякого кордона и пикета башкирского 2-го полка»123. Поражают разведспособности прапрапрадедов. Ведь через 130 лет в Великую Отечественную войну такие масштабные сведения добывали только специально подготовленные и глубоко законспирированные разведчики ГРУ СССР, проникшие в самые высокопоставленные штабы вермахта. А тут – простые казаки, расставленные по постам на границе.

В связи с создавшейся тревожной обстановкой на западной границе уточнялась и укреплялась авангардная служба по кордонам пограничной линии. 1-й Тептярский казачий полк майора Тимирова оказался прямо в том районе, где началась переправа передовых частей наполеоновской армии через Неман.

11 июня (ст. ст.) 1812 года вечером 1-й армейский корпус французского маршала Даву начал переправу через Неман у деревни Понемунь. Это был участок, где кордонную службу несла 5-я сотня Тептярского полка. Французы показались и на других участках.

12 июня майор Тимиров доносил бригадному командиру генералу Орлову-Денисову: «Получил я сейчас рапорт есаула Юсупова…, что вчерашнего числа на противной стороне реки Немана через местечко Балберишки вниз по реке к Ковно проходило несколько сильных отрядов. Равно и сотник Юмашев рапортует, что через Матишанцы прошло конницы полков пять, и против кордона Прены прошла пехота. Сии войска потянулися вниз к Ковно. А для разбора обстоятельнейшего я отправился, и что мною усмотрено будет, поспешу донести о том вашему сиятельству»124.

Сообщение майора Тимирова подтвердилось полностью. В ночь с 11 на 12 июня по трем мостам у Понемуня через Неман хлынули в Россию полчища Наполеона.

Остальные части перешли границу чуть позже – 18 июня и южнее: вице – король Италии Евгений Богарне форсировал Неман со своими войсками у селения Прены, а генерал Жером Бонапарт, король Вестфалии – у города Гродно. Слева и справа действия этих группировок Великой армии обеспечивали два корпуса: прусский Жака Макдональда и австрийский Карла Шварценберга. Во втором эшелоне стояли в полной боевой готовности войска под командованием Клода Виктора и Пьера Ожеро125.

Под натиском превосходящих сил противника русские войска вынуждены были отступать вглубь страны. Третий пехотный корпус отходил к городу Вильно. Авангард генерала Шаховского, где находился полк майора Тимирова, превратился в арьергард.

Казаки 1812 года, включая башкирских и калмыцких.

Бой 16 июня под Вильно с небольшими перерывами он продолжался с 8 часов утра до 9 часов вечера.

Карта-схема «Бой за Вильно в июне 1812 г.»

В «Экстракте из военного журнала, составленного генерал-майором Мухиным в 1812 году», говорится, что «арьергард… под командою генерал-майора князя Шаховского, составленный из 20-го Егерского, лейб-гвардии уланского и Тептярского казачьего полков и полуроты конной артиллерии, сильно был преследуем неприятелем. Генерал-майор Шаховской, переправляясь через Вилию, сжег за собою мост и запасные магазины. Арсенал города Вильны, заполненный воинским оружием всякого рода, был также предан огню»126.

В «Истории Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам», составленной генерал-майором Богдановичем М.И и изданной в Санкт-Петербурге в 1859 году, приведены интересные детали этого дела: «В 6 часов утра (16 июня) неприятель завязал у Антополя довольно жаркую перестрелку с лейб-казачьим и Тептярским полками. Казаки захватили в плен капитана графа Сегюра и 7 рядовых 8-го гусарского полка. При отступлении из Вильны, войска наши успели увезти с собой все, кроме 85-ти больных. Провиантский магазин, находящийся в городе, был сожжен. Мосты на Вилии, при отступлении наших войск за сию реку, были уничтожены»127. В первые дни войны 1-й Тептярский полк участвовал в боестолкновениях почти ежедневно: «18 июня вместе с лейб-гвардии Уланским полком в бою при м. Довигоны, где выдержали „несколько сильных атак“ кавалерии противника. 21 июня хорунжий лейб-гвардии Черноморской сотни Н. С. Завадовский был командирован на аванпосты при м. Свенцянах с 25 черноморскими казаками и 50 тептярами. Им навстречу вышли два французских кавалерийских полка, с фланкерами, с которыми отряд Завадовского сражался более двух часов»128.

Главные силы 1-й Западной армии, оставив Вильно, отступили к городу Свенцянам, чтобы оттуда следовать к Дриссе. 23 июня (5 июля) 1812 года произошел бой у местечка Довгелишки между арьергардом главной колонны 1-й Западной армии под командование ген. Ф. К. Корфа и 2-й дивизии легкой кавалерии французов под началом ген. О. Себастьяни с приданными шестью ротами вольтижеров и легкой артиллерией.

Стычка казаков с французами у с. Довгелишки 23 июня (5 июля) 1812 г. Раскраш. грав. неизв. худ.. Первая половина XIX в.

Бой начался в 2 часа. В 18 часов ген. Орлов-Денисов во главе лейб-гвардии Казачьего, 1-го Тептярского, 1-го Бугского казачьих и Елисаветградского гусарского полков при поддержке артиллерии атаковал неприятеля и заставил его в беспорядке отступить, «а сам с отрядом своим в совершенном порядке переправился за реку». Наши войска частично разрушили мост и выстроились за рекой под прикрытием 6 орудий. Русские потери составили в этом бою 61 чел. убитыми, 43 ранеными, 137 чел пропали без вести. На поле боя были погребены 150 человек129.

29 июня 1812 года Барклай-де-Толли поручил командиру 2-го корпуса генералу Корфу взять под свое начальство «все авангарды» 1-й армии: «…для чего препровождаю при сем расписание, где именно расположены и из каких войск составлены авангарды от корпусов, да сверх того имеется при оных донской Родионова 1-го, Бугский и Тептярский полки». Причем Тептярскому и некоторым другим полкам давалось особо важное задание: продвинуться «как можно далее вперед, для узнания, где неприятель находится и непременно стараться схватить несколько пленных». «О всех движениях неприятеля» и результатах разведки предлагалось доложить Барклаю де Толли130.

«2 (14) июля 1-я армия оставила Дриссу. Из Полоцка царь отправился в Москву, а Барклай повел 1-ю армию к Витебску на соединение с Багратионом»131. Полк майора Тимирова с боями производил смелую разведку. 10 июля в окрестностях местечка Бешенковичи произошла схватка с неприятельским авангардом Мюрата. «12 июля Барклай де Толли отправил в Бабиновичи отряд генерал-майора Тучкова 4-го (33-й и 34 егерские, Курляндский драгунский, лейб-Уланский, Польский уланский, Родионова 2-го, 1-й Тептярский полки и полурота конной артиллерии).

В тот же день отряд Тучкова 4-го лесными тропами незаметно подошёл к Бабиновичам и захватил в плен партию под командой лейтенантов ван Зюйлена и Вихеля (50 шеволежеров-улан 2-го (голландского) полка гвардии)»132.

15 (27) июля под Витебском наполеоновский 16-й конноегерский полк пытался остановить атаку русских лейб – казаков и сумских гусар, стоя на месте и ведя огонь из карабинов. Цезарь Ложье оставил описание этого боестолкновения: «Стрелки остановились, стали твёрдо ждать нападения и, когда русские подошли на 30 шагов, встретили их ружейным огнём. Но эта пальба недостаточно замедлила движение русской кавалерии; в нескольких линиях 16-го стрелкового полка произошло расстройство, и стрелки были оттеснены толпами на французскую пехоту»133. Лишь поддержка 53-го линейного полка спасла егерей от полного уничтожения.

Как уже было отмечено, 1-й Башкирский конно-казачий полк находился в летучем корпусе Платова, расположившемся в районе Гродно. На корпус была возложена задача прикрыть отход 2-й Западной армии Багратиона. С 14 июня войска Платова обеспечивали эвакуацию в Минск припасов, оружия и больных. Уже 15 июня казаки Платова приняли бой под городом Гродно, в котором активно участвовали конники Башкирского полка. Противник вступил в Занеманский форштадт. Казаки и башкиры совместно с батальоном Гродненского внутреннего гарнизона завязали перестрелку с войсками вестфальского корпуса короля Жерома и польского корпуса Понятовского. Вечером российские войска сожгли мост через р. Неман. Особенно отличались рядовые Буранбай Чувашбаев, Узбек Акмурзин, есаул Ихсан Абубакиров, хорунжий Гильман Худайбердин и др.134.

Атаман Платов получил поручение Багратиона от 24 июня помочь отдельному отряду Дорохова воссоединиться с армией. «Он сразу же отправил на помощь Дорохову бригаду генерала Кутейникова 2-го. Её состав известен по состоянию на 28 июня, когда она вернулась к корпусу: часть Атаманского полка, Грекова 18-го, Харитонова 7-го, Симферопольский конно-татарский, 1-й Башкирский полки. Что касается 1-го Башкирского полка, то он примкнул к Кутейникову, вероятно, только 27 июня, поскольку накануне, 26 июня, был у Платова в стычке при Кореличах»135.

Багратион оказался в критическом положении – сказалась нехватка сил. 26 июня Платов из лагеря при Мире рапортует Багратиону: «Генерал-майору Иловайскому 5-му и полковнику Сысоеву 3-му не прикажете ли Ваше сиятельство оставаться со мною, пока прибудет ко мне генерал-майор Кутейников 2-й с полками, с коим большая часть оных, нежели со мною, ибо при мне осталось теперь только три сотни полка Атаманского и полки: один татарской, один башкирской (1-й Башкирский – авт.) и один же калмыцкой, да вторая рота донской конной артиллерии; а притом и другие команды, в разные места отряженные, ещё не прибыли»136.

Лядунка – коробка для хранения огнестрельных трубок. Начало XIX в. Национальный музей Республики Башкортостан.

Эти три национальных полка составляли бригаду генерала Краснова. «26 июня из Новогрудка выступила кавалерия противника и направилась к Кареличам, где столкнулась с казачьими полками. Платов отрапортовал так: «При самих Кареличах неприятель показался со стороны Новогрудка тремя колоннами кавалерии, но отряжёнными от меня полками был обращён из Кореличей к стороне Новогрудка. Генерал-майоры Иловайский 5-й и Карпов 2-й явились ко мне с полками их, в самое то время, как наступал неприятель, и способствовали в отражении оного»137. 25 июня (7 июля) Багратион получил приказ царя: идти через Минск к Витебску. Но уже 26 июня (8 июля) маршал Даву взял Минск и отрезал войскам Багратиона путь на север. «С юга наперерез Багратиону шел Жером Бонапарт, который должен был замкнуть кольцо окружения вокруг 2-й армии у г. Несвижа. Корпус Даву (без двух дивизий, выделенных против Барклая) насчитывал 40 тыс. человек, у Жерома в трех корпусах его группы было 70 тыс. Багратион же имел не более 49 тыс. человек». Ему грозила верная гибель.

Но Жером, хотя имел преимущество перед Багратионом на пути к Несвижу в два перехода, опоздал сомкнуть вокруг русской армии французские клещи. Багратион ушел. Наполеон был в ярости. «Все плоды моих маневров и прекраснейший случай, какой только мог представиться на войне, – отчитывал он Жерома, – потеряны вследствие этого странного забвения элементарных правил войны»138.

Отряд Дорохова И. С., состоявший всего из двух егерских и двух казачьих полков при 12 орудиях, был отрезан противником. Не имея возможности прорваться к своей 1-й армии, он в течение недели шёл с боями по лесам и болотам на соединение с войсками П. И. Багратиона. И, потеряв 60 человек, 26 июня соединился со 2-й армией.

Врач, лейб-хирург Павла I и Александра I, президент Медико-хирургической академии Я. В. Виллие занимал пост главного военно-медицинского инспектора Российской империи. Беда заключалась в том, что «врачей было ничтожное количество, да и те были плохи»139.

Все заботы Барклая были подчинены одной, главной задаче – обеспечить отступление армии в наибольшем порядке и с наименьшими потерями. «И русские, и французские источники свидетельствуют, что 1-я армия отступала образцово. Барклай «на пути своем не оставил позади не только ни одной пушки, но даже и ни одной телеги», – вспоминал А. П. Бутенев. И «ни одного раненого», – добавляет А. Коленкур. Он не раз возвращается к этой теме в своих мемуарах «Поход Наполеона в Россию»: «Лошади и скот – всё исчезло вместе с людьми, и мы находились как бы среди пустыни… Его (Наполеона) удивляло это отступление 100-тысячной армии, при котором не оставалось ни одного отставшего, ни одной повозки. На 10 лье кругом нельзя было найти какую-нибудь лошадь для проводника. Нам приходилось сажать проводников на наших лошадей; часто даже не удавалось найти человека, который служил бы проводником императору. Авангард был в таком же положении»140

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Ахметзаки Валиди Тоган. О башкирских войсках в старину. Приложение №3 в книге «История башкир». Научное издание. Уфа: Китап. 2010. С. 329.

2

Из ордера Оренбургского военного губернатора Н. Н. Бахметьева начальнику 3-го башкирского кантона Заиту Мукминову от 4 июня 1799 г. //Ц. И-2. Оп. 1. Д.4. Л.7; Рахимов Р. Н. На службе у «Белого царя». М.: РИСИ. 2014. С. 80—81.

3

Рахимов Р. Н. Указ. соч. С. 232, 233, 235.

4

Рахимов Р. Н. На службе у «Белого царя». М.: РИСИ. 2014. С. 229.

5

Рахимов Р. Н. Указ. соч. С. 231.

6

Рахимов Р. Н. указ. соч. С. 234.

7

Кривощёков А. На Оренбургской пограничной лини. Очерки прошлого //Вестник Оренбургского учебного округа. 1914. №1. С. 3—5.; Рахимов Р. Н. указ соч. С. 73.

8

Ахметзаки Валиди Тоган. О башкирских войсках в старину. Приложение №3 в книге «История башкир». Научное издание. Уфа: Китап. 2010. С. 330.

9

Сапожников А. И. Войско Донское в наполеоновских войнах. Кампании 1805—1807 гг. —М., СПб.: Альянс-Архео. 2008. С. 37—38, 40—41 / ПСЗРИ-1. Т. 27. С. 875. №20 921 от 31 августа 1803 г.; О казаках. РИ. 1813. №3. С. 15; Цейхгауз. 2001. №4. С. 10.

10

ЦГИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 4020. Л.31—32 / РГВИА Ф.410 (ВУА). Д. 4423. Л. 64.

11

Черемшанский В. М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном отношении. Уфа: Типография Оренбургского губернского правления. 1859 / Буканова Р. Г., Фешкин В. Н. Башкиры в трудах русских ученых и исследователей. Уфа: Китап. 2007. С. 114.

12

Черемшанский В. М. Там же. / Буканова Р. Г., Фешкин В. Н. Башкиры в трудах русских ученых и исследователей. Уфа: Китап. 2007. С. 114.

13

Там же, с. 115.

14

Рахимов Р. Н. На службе у «Белого царя». М.: РИСИ. 2014. С. 537, 442 /ПСЗ-II. Т. XXX. №29060.

15

Буканова Р. Г., д.и. н. Взаимоотношения башкир с ногайцами, калмыками и казахами в 16—18 вв. // Ватандаш, 2010 г., №6. С.48.

16

Семёнова Н. Л. Военное управление Оренбургским краем в конце 18 – первой половине 19 в. Монография. Стерлитамак: Стерлит. гос.. пед. инс-т. 2000. С. 145 // ЦГИА РБ. Ф. И-2. Пп. 1. Д. 2257. Л. 149.

17

Там же, с. 145 // ЦГИА РБ. Ф. И-2. Пп. 1. Д. 2257. Л. 14—60.

18

Асфандияров А. З. Кантонное управление в Башкирии (1798—1865 гг.). Уфа: Китап, 2005. С. 22.

19

Семёнова Н. Л. Военное управление Оренбургским краем в конце 18 – первой половине 19 в. Монография. Стерлитамак: Стерлит. гос. пед. инс-т. 2000. С. 146—147 // ГАОО. Ф. 167. Оп.1. Д. 10. Л. 11.

20

Асфандияров А. З. Указ. соч. С. 52 // ГАОО. Ф.6. Оп. 11. Д. 154. Л.1.; Кривощёков А. На Оренбургской пограничной линии //Вестник Оренбургского учебного округа. Уфа. 1914. Вып. 1,2. С. 16.

21

Асфандияров А. З. Указ. соч. С. 86—87; Матвиевский П. Е. Оренбургский край в Отечественной войне 1812 г. Оренбург, 1962. С.49—50 // ГАОО. Ф.6. Оп. 10. Д. 291. Л. 141—163; Попытки сближения с Хивой // Труды Оренбургской учёной архивной комиссии. 1914. Вып. ХХХ. С. 123, 125.

22

Матвиевский П. Е. Указ. соч. С. 49—50 // ГАОО. Ф.6. Д. 291. Лл. 155—155 об.

23

Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооружённых сил Европейских стран в войнах XVII—XX вв. (Историко-статистическое исследование). М.: Издат. Социально-экономической литературы. 1960. С. 75.

24

Безотосный В. М. Наполеоновские войны. М.: Вече. 2010. С. 46.

25

Матвиевский П. Е. Оренбургский край в Отечественной войне 1812 года. Оренбург.1962. С.128—129.

26

Урланис Б. Ц. Там же. С. 345, 79.

27

Безотосный В. М. Наполеоновские войны. М.: Вече. 2010. С. 55.

28

Тарле Е. В. Наполеон /1812 год. М.: издат. АН СССР. 1961. С. 160.

29

Мультатули П. В. «Ледокол для Наполеона. Лживый миф о превентивной войне 1812 года. Рос. Инс-т стратег. исслед. М.: РИСИ. 2012. С. 24.

30

Сапожников А. И. Войско Донское в наполеоновских войнах. Кампании 1805—1807 гг. —М., СПб.: Альянс-Архео. 2008. С. 45.

31

Зайнуллин М. М. Коневодство у башкир 16—20 вв. диссертация к. и. н. Уфа: БГУ. 2008. С. 133.

32

Бикмеев М. А. Современный взгляд на сущность военной стратегии России первой четверти 19 века / «Отечественная война 1812 года в судьбах народов Южного Урала: актуальные проблемы исторического образования и патриотического воспитания подрастающего поколения. Уфа: издат. ИРО РБ. 2011. С. 15.

33

Беннигсен Л. Л. Записки о войне с Наполеоном 1807 года. М.: Кучково поле; Лавандр. 2012. С. 68.

34

Сапожников А. И. Войско Донское в наполеоновских войнах. Кампании 1805—1807 гг. —М., СПб.: Альянс-Архео. 2008. С. 177—178 / ДОВ. 1906. №204. С. 1. См. Также: Побег с похода калмыков // Военно-исторический сборник. 1913. №4. С. 29—30.

35

Рахимов Р. Н. Прусский поход 1807 года / История башкирского народа. СПб, 2011. С. 71, 72 // ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 227. Д. 2846. Л. 126—126 об. Д. 2185. Л. 103. Д. 2858. Л. 33. Д. 2892. Л.321. Д. 2898. Л. 5, 7, 9, 185, 186, 188.

36

Давыдов Д. В.Воспоминание о сражении при Прейсиш-Эйлау 1807 года января 26-го и 27-го / Сочинения. М.: Правда. 1987. С. 150.

37

Урланис Б. Ц. Указ. соч. С.79, 86.

38

Безотосный В. М. Наполеоновские войны. М.: Вече. 2010. С. 87.

39

Мединский В. Р., Мягков М. Ю. и Никифоров Ю. А. Военная история России. Изд. 2-е, испр., доп. М.: Абрис, 2017. С. 175—176.