Полная версия:

Башкиры в войнах России первой четверти XIX века. 2-е, исправленное и дополненное издание. Часть I.

Представитель Англии офицер Роберт Вильсон, наблюдавший боевые действия русских войск на территории Пруссии и Польши, описал атаку 4 июня: «Полторы тысячи башкир в стальных шлемах и кованых кольчугах, прибывшие из Татарии (иностранцы долго называли все области, расположенные восточнее Московского царства Тартарией, а позже Татарией – авт.), соединились с русской армией у Велау, во время отступления от Фридланда». Автор, к сожалению, не указал ни номера полков, ни фамилии их командиров 1807 года. В 1810 году в Лондоне вышла книга Р. Вильсона «Краткие замечания о свойстве и составе русского войска и Обзор кампании в Польше в 1806—1807 гг.». Через год её краткий перевод появился на страницах журнала «Санкт-Петербургский вестник» и затем вышел отдельным изданием. Перевёл книгу на русский язык директор Императорской Публичной библиотеки А. Н. Оленин, член Общества любителей словесности, наук и художеств, издававшего «Санкт-Петербургский вестник». Вильсон восхищался пиконосной кавалерией, которой в то время не было в английской армии: «И какое в самом деле войско, вооружённое саблями, может устоять против удара копья, которое, встречая неприятеля с лишком за шесть футов перед лошадиною головою и будучи укреплено весьма твёрдо, пускается в него со всем стремлением резвого коня… Вооружённый копьём, пистолетом и саблей, казак никогда не боится соперника в единоборстве; Страх предшествовал их натиску. Напрасно военное искусство старается противопоставить направленным их копьям какую-либо преграду. Из французских солдат одни кирасиры надеялись ещё несколько на себя и показывали вид, что они презирают силу и искусство казаков; однакож в Прейсиш-Эйлауском сражении, когда французские кирасиры, сделав отчаянное нападение на центр русской армии, проскакали через интервал, в то время казаки тотчас опрокинули их, ударили в дротики, сбили с лошадей и вдруг на поле боя явились 530 казаков, одетых в доспехи убитых неприятелей. Но казаки не думали надевать на себя железные их латы в будущих сражениях; они знали, что мужественным воинам не нужны железные доспехи»49. Позже, в Отечественной войне 1812 года он захотел, чтобы команда казаков и башкир составляла его личный конвой. Вильсон проявил себя как истинный исследователь и предложил завести пиконосную кавалерию и в английской армии. Это осуществили к следующей войне, но не так успешно, как у донских казаков.

Рассказывая о разгроме французского эскадрона, Р. Вильсон приводит интересный факт о действии «бесшумного оружия» – стрел башкир: «Французский офицер, раненый в этом деле и попавший в плен, был сильно потрясён ложным слухом, что стрелы отравлены, с этой мыслью он провёл бессонную ночь и только утром убедился в ошибке»50. Роберт Вильсон не раз подчеркивал храбрость и бесстрашие башкирских конников в борьбе с такой сильной регулярной армией, как французская. Описывая сильную стычку с французской кавалерией, Роберт Вильсон отмечает «личную храбрость» башкир, которые, только что прибыв в армию, бросились на французов вместе с другими казаками вплавь через р. Аллер. Башкирские конники, стреляя из луков, «с большим эффектом атаковали отряды врага, захватив пленных»51.

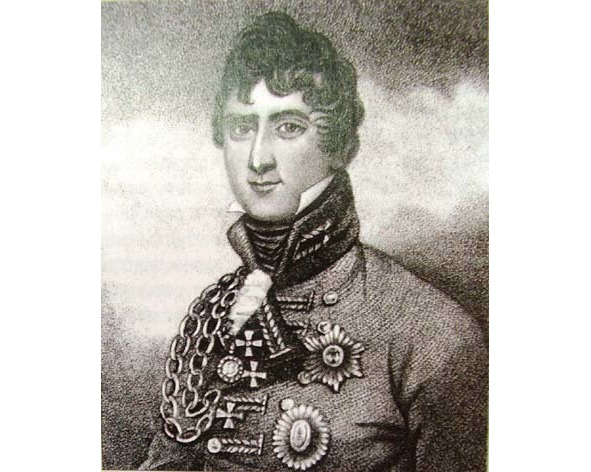

Британский представитель Р.-Т. Вильсон (1777—1840). Гравюра резцом неизв. худ. 1-я четв. 19 в.

Башкиры той войны описаны крайне мало. Кроме Роберта Вильсона, их мельком упомянул Денис Давыдов: «На перестрелке взят был в плен французский подполковник. К несчастью этого подполковника, природа одарила его носом чрезвычайного размера, а случайности войны пронзили этот нос стрелою насквозь, но не на вылет; стрела остановилась ровно на половине длины своей. Подполковника сняли с лошади и посадили на землю, чтобы освободить его от этого беспокойного украшения. Много любопытных, меж коими и несколько башкирцев, обступили страдальца. Но в то время как лекарь, взяв пилку, готовился пилить надвое стрелу возле самого пронзённого носа, чтоб вынуть её справа и слева, что почти не причинило бы боли и ещё менее ущерба этой громадной выпуклости, – один из башкирцев узнаёт оружие, ему принадлежащее, и хватает лекаря за обе руки. „Нет, – говорит он, – нет, бачка, не дам резать стрелу мою; не обижай, бачка, не обижай! Это моя стрела; я сам её выну…“ – „Что ты врёшь, – говорили мы ему, – ну, как ты вынешь её?“ – „Да, бачка! Возьму за один конец, – продолжал он, – вырву вон; стрела цела будет“ – „А нос?“ – спросили мы. – „А нос? – отвечал он, – чёрт возьми нос!“. Можно вообразить хохот наш. Между тем, подполковник, не понимая русского языка, угадывал, однако ж, о чём идёт дело. Он умолял нас отогнать прочь башкирца, что мы и сделали. Долг платежом красен»52.

Подробности последующих боевых действий башкирских полков мы находим в записках Чуйкевича П. «Подвиги казаков в Пруссии». Чтобы препятствовать переправе противника, генерал Платов решил задержать его на правой стороне р. Прегель, и с этой целью разделил корпус на четыре части. Атаманский (донской) полк, два башкирских и калмыцкий полки Уракова составили четвертую резервную часть. Генерал Платов в арьергардных боях, следуя к Тильзиту, «дорого продавал неприятелю каждый свой шаг». Башкирские полки в составе корпуса Платова участвовали в сражениях при Веллау, недалеко от деревни Гросс-Егерсдорф, у Таплакенской плотины, при Битенен и у Юргайчен53. Этот бой впоследствии был описан и историком Михайловским-Данилевским А. И.54. В середине XIX в. для Генерального штаба была «составлена Карповым сводка под названием „Действия русских войск в кампании 1806 и 1807 годов“, где дана высокая оценка боевым качествам башкирских воинов»55. В последующем в историографии данной темы наблюдается полное затишье до Отечественной войны 1812 г.

5 июня казаки сделали засеку на большой дороге через Кугелакский лес, где спешенные казаки удерживали авангард противника до подхода его артиллерии. Лассаль в рапорте Мюрату писал, что 5 (17) июня, когда он с двумя бригадами двинулся к Мелаукену, «в тот момент, когда обе бригады едва только начали выстраиваться, их атаковали все (?) неприятельские силы; казаки и калмыки (скорее всего башкиры, так как в той войне французы ещё путали башкир с калмыками – авт.) дважды атаковали и каждый раз дивизионный генерал выставлял против них обе бригады, их атаки были яростные и смертоносные…». 6 июня 1807 года произошёл бой у Юргайчена. Чуйкевич описал казачий способ противостояния регулярной кавалерии: «Неоднократно неприятельские колонны, бросаясь на казаков, старались сбить их с места. Лёгкий фронт казаков расступался, и неприятель видел себя окружённым и поражаемым дротиками со всех сторон». Это было выдающимся ноу-хау казаков и русской армии. Армии других стран тех десятилетий этим бесстрашным приёмом не владели.

Отступление русской армии было обеспечено казачьими полками. Это спасло войска от окончательного разгрома на пути отступления в Тильзит.

Платов М. И. (1751—1818). Худ. Д. Доу.

Беннигсен Л. Л. (1745—1826). Гравюра Е. Гейтмана и Т. Райта. 1820-е гг.

Атаман Платов писал главнокомандующему Беннигсену: «В четырёхдневное продолжение оной ежечасно до самой тёмной ночи сражался я, и пред неприятелем ночлеги не имел, не допустив себя до бегства и, не потревожив, нёс на плечах своего войска авангард князя Багратиона, и армия спокойно следовала. Сам Бонопарт шёл следом вблизи, а Мюрат со ста эскадронами шибко стремился, но довольно был удерживаем и неоднократно до пушек прогоняем боем. Истину сию подтвердит и неприятель наш. До последнего человека оставался я при переправе Немана, чтоб никого не оставить и не потерять, потом зажёг мост – тем и кончилось»56. Напомню, в его подчинении сражались и башкирские казаки. Произошло это 7 июня 1807 года.

После поражения при Фридланде, Беннигсен приказал далёко стоявшему корпусу Толстого отступать для защиты русских границ самостоятельно. «Диспозиция к движению и расположению корпуса войск под начальством генерал-лейтенанта графа Толстого на 9-е и 10-е число сего июня. Корпус разделяется следующим порядком:

Правый отряд под командою генерал-майора графа Витгенштейна: Чернозубова, Карасёва, Кутейникова – казачьи. Башкирская пятисотня. 5-ть орудий конной артиллерии Никитина. Левый отряд под командой генерал-майора Левиза: Кирсанова казачий, Башкирская пятисотня, Ахтырский гусарский полк, 10-го егерского батальон, Ярославский мушкетёрский. Кор де баталь.

1-е отделение под командой генерал-лейтенанта князя Волконского…

2-е отделение под командою генерал-лейтенанта барона Меллер-Закомельского …».

11 июня русские войска оставили Остроленку, отступив в направлении Тыкочин – Белосток. Полки Кутейникова 2-го, Чернозубова 4-го, Карасёва под командой Витгенштейна прикрывали отступление первой колонны. В послужном списке урядника Кагальникова Т. Н. полка Чернозубова 4-го отмечено: «июня 12 и 13 в прикрытии войск наших, отступивших к г. Тыкочину, 14 у селения Завады при разбитии неприятельских эскадронов». Отступление второй колонны прикрывал полк Карасёва. В послужном списке есаула полка Кирсанова И. И. Андриянова 3-го сказано: «при ретираде корпуса нашего к Белостоку был оставлен для прикрытия ариергарда нашего с небольшим отрядом в местечке Замброве, открыл 13-го июня близ оного неприятельскую пехоту и кавалерию и, сделав отважное нападение, доставил пленными 1-го офицера и 5-ть рядовых». Только 16 (28) июня в Белостоке граф Толстой получил известие об окончании войны»57. Он уведомил Витгенштейна и приказал занять демаркационную линию казачьими постами. То есть для казаков немедленно началась пограничная служба.

В коротких стычках с противником и в его преследовании казаки были очень активны. Эта особенность их подчеркнута Ф. Энгельсом в работе «Армии Европы»: В малой войне казаки являются единственной боевой силой, которой следует опасаться ввиду их активности и неутомимости»58. В рапорте главнокомандующему Платов М. И. отмечал мужество и храбрость башкирской конницы и особо выделил искусство кантонного начальника поручика Бурангула Куватова (1740—1833), сотников Карагузы Кадаргулова (1780—1824), Айсувака Узенбаева (1767 – после 1839 г.) и прапорщика Кагармана Бурангулова (1788—1828)59.

Беннигсен Л. Л. на страницах174—175 своих «Записок о войне» написал целую оду казакам: «Казаки предохраняют отряды от внезапных нападений. Они доставляют сведения о движении неприятельских войск в отдалённом ещё расстоянии. С величайшим искусством захватывают в плен всякий раз, когда ощущается необходимость в пленных; ловко перехватывают неприятельские депеши, нередко весьма важные; утомляют набегами неприятельские войска; изнуряют его кавалерию постоянными тревогами, которые они причиняют. Какое множество любопытнейших депеш было перехвачено казаками во время этой войны! Я мог бы привести примеры замечательной сообразительности казаков. …Можно даже во многих неприятельских депешах найти самые лучшие удостоверения о полезной службе казаков». И далее приводит в «Записках» цитату из перехваченных бумаг Нея, командовавшего корпусом французов: «Бдительность наших казаков делает таких лазутчиков излишними. Маршал Ней в рапорте своём от 2 (14) февраля к военному министру жалуется на казаков и говорит между прочего: „очень неприятно, что невозможно скрыть от неприятеля малейшее движение войск“ и т. д. Наши казаки среди неприятельских колонн, находившихся в движении, захватили (близ Лаутербурга) депеши, которые вёз офицер французского генерального штаба от военного министра к князю Понте-Корве, содержавшие в себе общий план наступательных действий против нас. Эти депеши дошли скорее до меня, чем могли дойти по назначению к генералу неприятельской армии»60. Жаль, он писал о казаках в целом, не выделяя башкир, хотя они активно участвовали в захвате языков.

Сохранился и очень живой рассказ казака В. М. Самоходкина о пленении адъютанта маршала Нея: «Командир полка, говорит он (офицер Савостьянов), – приказал мне во чтобы то ни стало добыть к утру живого человека из французского лагеря. Сам главнокомандующий лично поручил ему это дело». Охотников набралась чуть ли не целая сотня. Савостьянов выбрал только 15 человек. …«Объедем мы тихонько лагерь их в тыл; там, должно быть, есть сообщение от него с прочими войсками; а уж гонцы непременно бегают туда и сюда – словим этакого гонца и делу конец» – сказал офицер». Так они и сделали. Пробрались в тыл, дождались порядочную толпу верхоконных людей, едущих на передовую, спрятали людей в кустах по обочинам дороги, а офицер с двумя казаками развернулись и поехали назад, прикидываясь своими, – французами. «Малу – помалу французы поравнялись с нами, но, должно быть, признали за своих. Мы приотстали и едем себе сзади. Вдруг один из французов остановил коня и стал слезать… поднимает что-то – верно уронил. У нас поджилки затряслись… и только лишь было он занёс ногу в стремяно, чтобы сесть на лошадь, как мы его накрыли, обарканили, завязали рот и посадили на моего коня, а сам я вскочил к нему за бёдра держать; товарищи подхватили под чумбуры французского коня и моего, свистнули в кусты и вся наша команда понеслась в сторону, как испуганное стадо сайгаков. Так мы ещё до рассвета доставили к полковнику желаемого французского языка. Взял пленника наш полковник, и сам повёл к главнокомандующему. Поднялась суматоха, забегали адъютанты, и вдруг прибегает к нам из палатки сам полковник. «Что вы наделали?» – обращается он к Савостьянову, – кого вы взяли в плен? Да знаете ли, что вы взяли в плен адъютанта маршала Нея! Как это угораздило вас изловить его?»… Перехваченный казаками в Лаутенберге неприятельский план наступления открыл Беннигсену глаза на ситуацию, в которой оказалась русская армия. Он сразу же начал собирать свои силы в Янково, чтобы через Алленштейн двинуться навстречу французам, основные силы которых стягивались к Вилленбергу, где находился Наполеон, срочно прибывший из Варшавы»61.

Беннигсен Л. Л. одним из первых начал документально уличать Наполеона в том, что ради пропаганды, он преувеличивает с 1805 года потери русских войск в 3—4 раза: «Укажу здесь только на известия, помещённые в бюллетнях великой армии о сражениях под Пултуском и Гейльсбергом, в которых французы были отражены со значительными потерями. В известиях же говорится, …в первом сражении взято в плен 40 тысяч человек, число, превышающее наличный состав русской армии в день сражения»62. Далее он также убедительно доказывает, что число русских пленных при битве под Прейсиш-Эйлау преувеличено в 4 раза, а захваченных русских знамён аж в 9 раз! Кстати, значительное преувеличение пленных Наполеоном, подтвердилось затем при размене пленными. И зачем ему понадобилось досрочно призывать новобранцев следующего 1808 года за 6 месяцев до срока, если бы он на самом деле разгромил русские войска так, как описал в своём 61-м бюллетене?!

Свои потери Наполеон в бюллетенях всегда преуменьшает, и тоже в разы. На самом деле в битве при Прейсиш-Эйлау «корпус маршала Ожеро был почти весь уничтожен при его атаке на центр нашей позиции, и уцелевшие от гибели 5000 человек его корпуса были распределены на пополнение других корпусов, пострадавших также в этом деле, в особенности первого армейского корпуса или корпуса принца Понте-Корве (Бернадота – авт.)»63.

После больших потерь в сражениях на чужой земле, русские войска весьма здраво совершали организованный отход навстречу пополнениям в сторону своих границ. А поле битвы оставалось за французами и их союзниками. И на этом основании, Наполеон объявлял себя победителем на весь белый свет, невзирая, зачастую, на равные или даже большие потери. То есть, Наполеон был первым ловким пиарщиком. Ростки его пропаганды живы даже сейчас и, даже в России, через 200 лет после описываемых событий. «Издание бюллетеней, составляемых лично Наполеоном, являлось частью информационной войны. Они позволяют судить о том, какую трактовку событий навязывал Европе Наполеон. „Mente comme un bulletin“ („Врёт как бюллетень“) – эту пословицу сложили сами французы, и, как видим, сделали это не зря. Но почему великий полководец отозвался о казаках в бюллетене столь пренебрежительно? (44-й бюллетень: „две тысячи не способны атаковать один эскадрон, находящийся в боевом порядке“). Мы имеем дело с типичным военно-пропагандистским приёмом, главная цель которого – представить явную опасность как нечто смешное и презираемое, убедить солдат в слабости противника, умаляя его боевые качества»64.

Изучил ценнейшую книгу писателя, д.и.н., профессора МГИМО Владимира Мединского «О русском рабстве, грязи и «тюрьме народов» 2008 года. Через несколько лет после выхода книг этой серии Владимир Ростиславович был назначен министром культуры Российской Федерации. На данном этапе исторического развития России, когда мы оплевали всё возможное и невозможное в своей истории, назначение опровергателя грязных мифов о Российской Федерации очень продуманное и нужное. Есть, всё-таки, в администрации президента умные и патриотичные головы. Оказалось, что Владимир Мединский в этой книге подробно рассмотрел механизмы возникновения и продвижения мифов, запущенных и Наполеоном: «Бонопарт гораздо раньше и в гораздо большей степени, чем многие титулованные монархи постиг значение агитации и пропаганды. Лишь только он принял командование Армией Италии, он сразу же издал знаменитую прокламацию от 26 марта 1796 года. 7 октября 1796 года вышел первый бюллетень в виде печатной листовки: уже не для членов правительства, а для народа. Бюллетень был украшен профилем Бонопарта, увенчан лавровым листом и императорским орлом, держащим в когтях гром и пучок лекторских розог (?!) …Он предпринял все усилия для того, чтобы прокламации распространялись и среди гражданского населения. Он добивался этого посредством публикаций газет, плакатов и листовок, передаваемых из рук в руки. В последующих походах в обозе армии шли целые походные типографии. Бюллетени уходили во Францию прямо с поля боя. Опыт оказался бесценным. Бюллетени выпускали и в кампаниях, которые вёл уже Наполеон – император: в 1805, 1806—1807, 1809, 1812 и даже 1813 годах.

Наполеон, как правило, сам диктовал тексты бюллетеней, а редактировали их секретарь или начальник штаба. Первые экземпляры печатались в полевых типографиях или в типографиях ближайших к месту постоя городов. Затем бюллетени распространялись в войсках, причём младшие офицеры или сержанты читали их вслух перед строем рот. С самого начала Наполеон издал указ о перепечатывании бюллетеней государственными типографиями и официальными газетами. И не только в Париже или во всей Франции, но и во всех покорённых или зависимых странах.

В 1811 году Наполеон приказал Александру Бертье собрать все бюллетени предыдущих походов и издать их в виде книги. Тут уже речь шла не об информировании французов о победах Великой Армии, о об укреплении легенды о победах и культе личности Наполеона Бонопарта. У него в руках оказался мощнейший аппарат пропаганды. Аппарат, который он сам придумал и создал и который делал из него живую легенду. Пропаганда периода Консульства и Первой Империи служила интересам лишь одного человека – Наполеона Бонапарта и созданного им государства. Творить такую легенду было не только выгодно, но и жизненно необходимо. Узаконить его власть могли только военные победы и поддержка всего французского народа, а она в огромной степени зависела от этих побед»65.

Страх европейских издателей и журналистов перед Наполеоном становится понятным, если вспомнить «жестокую расправу с немецким книгопродавцем Пальмом, которого он велел расстрелять в 1806 г. за нежелание назвать имя автора сочинения, напечатавшего памфлет против императора французов. В 1806 г. Пальм тайно напечатал в Аугсбурге книгу под заглавием: „Deutschland in seiner tiefen Erniedering“ („Германия в глубоком унижении“), в которой помещены чрезвычайно резкие отзывы о Наполеоне. Пальм был схвачен агентами Наполеона в Нюрнберге и 25 августа 1806 г. расстрелян в Бранау, где 60 лет спустя ему был воздвигнут памятник его соотечественниками»66.

Вывод доктора исторических наук, профессора, академика Военной академии Бикмеева М.А. по войне 1806—1807 гг.: «В 1806 году сформировалась другая коалиция: Англия, Пруссия, Россия, Швеция и Саксония. Здесь союзники применили устаревшую Прусскую стратегию. Наполеон, применив стратегию генерального сражения вместе с тактикой колонн и рассыпного строя, продемонстрировал новую стратегию и победил. После чего единственным противником Франции осталась Россия. Удобным для Франции было то, что Россия в 1806—1812 годах вела затяжную войну с Турцией»67.

Эта же война с Францией закончилась в июле 1807 г. в Восточной Пруссии мирными переговорами в местечке Тильзит.

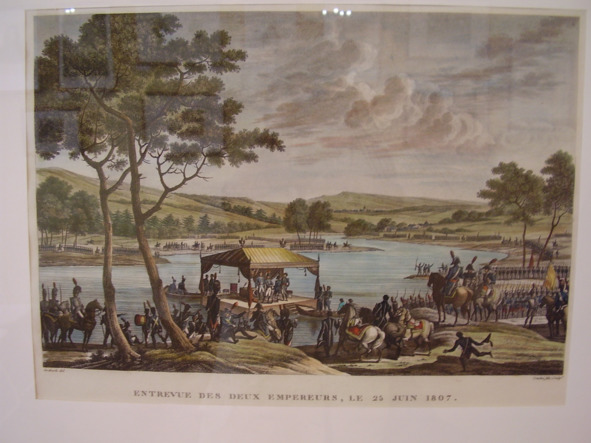

Встреча двух императоров 25 июня 1807 г. Литография. Музей 1812 года, г. Калуга.

Интересное воспоминание оставил тогда капитан Отрощенко Я. О. в своих «Записках генерала Отрощенко (1800—1830)»: «Французы просили показать им наших купидонов, так называли они наших Башкирцев – казаков, потому что они имели за плечами луки и колчаны, набитые стрелами. Они интересовались видеть этих людей ещё более потому, что они несколько французских офицеров кавалеристов поймали арканами и взяли в плен»68. Оказывается, наши предки лихо владели в военных действиях ещё и арканами! Яков Осипович Отрощенко участвовал в походах 1805—1807 гг. В 1806 г. был произведен в капитаны и принял командование над ротой. Сражался при Морунге, Прейсиш-Эйлау, Гутшадте, Гейльсберге, Фридланде. Участвовал и во всех других последующих войнах и дослужился до генерал-майора. То есть налицо ценное и редкое письменное свидетельство очевидца событий.

Окончательно вопрос о мире был решен на встрече Наполеона с Александром I. На ней российский император представил Наполеону своих башкир, калмыков и казаков. И этот момент запечатлел в 1810 году на полотне живописец Бержере П. Н. в картине «Александр 1-ый представляет Наполеону казаков, башкир и калмыков русской армии 8 июля 1807-го года».

Александр I представляет Наполеону казаков, башкир и калмыков в 1807 году. Худ. П. Н. Бержаре. 1810 г. Франция.

Три цитаты из книги Бретона Ж.-Б. того времени «Россия, или нравы, обычаи и костюмы жителей всех провинций этой империи», где иллюстрации сделаны Дамом Дэмартрэ и англичанином Робертом Кер – Портером в 1806 – 1807 гг.: «Т.3. С. 112. Казаки, а также башкирские воины в качестве лёгкой кавалерии используются в основном для разведок и вылазок. Т.3. С. 118. Башкиры – прекрасные наездники и отменные стрелки. Для этих смелых воинов царская служба не ярмо – это их долг, который они исполняют с радостью. У этого воинственного народа, как и у древних спартанцев, к старикам особое уважение: на всех праздниках старые люди занимают самые почётные места. Т.3. С. 120. Башкирские воины вооружены длинной пикой, украшенной флажком, по которому они определяют офицера, саблей, луком и колчаном с двадцатью стрелами. Луки у них небольшие, имеют типичную азиатскую форму и, как правило, грубо выделаны. На наконечниках стрел мало перьев. Однако стреляют они отменно, с удивительной меткостью»69.

Только в 1904 году данные дополнились кратким сообщением о двух башкирских полках, участвовавших в боевых операциях под командованием полковника Углицкого В.А.70. В советское время Матвиевский П. Е. в своём труде «Оренбургский край в Отечественной войне 1812 года» дополнил данные общим количеством призванных в 1805 г. башкир71. Эти же цифры 7000 башкир, 1000 оренбургских и челябинских казаков и 600 калмыков назвал в своей диссертации и Зайнуллин М. М.72.

В Приложении к сборнику 1992 года под редакцией Асфандиярова А. З. в примечаниях у многих записано «участвовал в прусской кампании 1807—1809 гг.». Конкретно в списке участников Отечественной войны 1812 года, составленным Асфандияровым А.З. по архивным материалам ЦИА РБ, в примечании указано по Бирскому уезду: …, зауряд-есаул Файруш Нураев из д. Имяново Таныпской волости, урядник Фарухшат Сафиянов, зауряд-сотник Атзитар Кучуков из д. Шады Шамшадинской волости, урядник Рахманкул Махмутов из д. Даутларово Таныпской волости. У четырёх последних в примечании написано: «участвовал в прусской кампании 1807—1809 гг.». То есть их полки были распущены только через два года после окончания войны с французами 1806—1807 годов. Из-за постоянных захватов Наполеона времена тогда были весьма неспокойные: границы государств Западной Европы перекраивались почти ежегодно. Потом опять идут трое с примечанием «В прусской кампании 1807—1809 гг.»: походный старшина Шангарей Зубаиров из д. Зубаирово, походный старшина Илькай Араптанов из д. Бекбулово Енейской волости, зауряд-сотник Ярмухамет Ибраев из д. Митряево. Есть выходец из Сарапульского уезда. Это зауряд-хорунжий Абдулатиф Тутаев, в чьём примечании написано: «В 1807—1809 гг. в прусской кампании в составе 3 башкирского полка». Замыкает список башкирских джигитов, участников прусской кампании 1807—1809 гг. зауряд-есаул Рахматулла Хамзин из д. Казангулово Куркули-Минской волости Белебеевского уезда73.