Полная версия:

Башкиры в войнах России первой четверти XIX века. 2-е, испр. и доп. издание. Часть II

После сражения Михайловский – Данилевский записал: «Во время отступления к Швейдницу Барклай был назначен главнокомандующим вместо графа Витгенштейна. Сражения под Люценом и Бауценом затмили славу сего последнего и обнаружили посредственность его, а беспечность его относительно внутреннего управления армии привела её в большое расстройство, до такой степени, что иногда не знали, где находятся иные полки. Союзники наши пруссаки равномерно были недовольны графом Витгенштейном; это и неудивительно, ибо им надобна была победа, а под его предводительством они испытали два поражения и видели ежедневно увеличивавшееся расстройство армии»62.

После битвы при Бауцене 8—9 (20—21) мая войска Наполеона вошли и в Бреславль. В мае 2-й Башкирский полк, находясь в составе корпуса Ф. В. Остен—Сакена, сражался на подступах к Бреслау (влю)63.

В связи с большими потерями, доукомплектование полков и батарей русской армии продолжалось и за границей. Даже, более ускоренными темпами. Артиллерийский подпоручик Пётр Суханин вспоминал: «16 мая 1813 г. стали формировать новую роту, и я имел беспрерывные поручения по обучению рекрутов, приёмке лошадей и амуниции. Неожиданно получаю я предписание явится к полковнику Васильеву, который приказывает мне отправиться в г. Вологду, для принятия лошадей. Через два часа, вместе с подпоручиком Лазаревым, пустился я в путь; до Москвы нам была одна дорога»64.

Главнокомандующим российско-прусскими войсками назначили Барклая де Толли 17 (29) мая. 18 (30) мая маршал Франции Даву с датчанами заняли Гамбург.

«Нещастный город сей (Гамбург – авт.) пал жертвою, как некоторые полагали, измены Бернадота, который высадив войска в Стралзунде, послал несколько баталионов в подкрепление генерал-майора Тетенборна, находившегося в оном с несколькими полками козаков, 4 эскадронами гусар и только 700 человек пехоты. Когда французы приступили к штурму города, тогда объявили себя и датчане с их стороны. Шведские баталионы получили повеление от принца оставить Гамбург. Тетенборн не мог его держать, оставшись с столь малыми силами, и отступил к Бойценбургу. Поведение Тетенборна заслуживает всякое одобрение. Он умел привесть любовь и доверенность жителей, и когда шведские генералы уже получили повеление оставить Гамбург, то употребил все средства уговорить их к нарушению сего повеления. Они действительно остались 24-ю часами долее в городе. Бернадот не замедлил послать им вторичное повеление, которому они уже не могли противиться. Тетенборн обвиняет его в измене»65.

Теттенборн Ф. К. (1779—1845).

Барон Фридрих Карл Теттенборн (1778—1845) родился в г. Баден. Ещё будучи студентом Геттингенского университета поступил на австрийскую службу. Участвовал во всех войнах с Францией. Подполковник с 1809 г. 31 августа 1812 года принят на русскую службу тем же чином и направлен в летучий корпус Винценгероде под Москву. Участвовал в боевых действиях под Москвой, боях на Березине, при занятии Вильно. Награждён орденом Св. Георгия 4-й ст. и произведён в чин полковника русской армии. В 1813 году отличился при занятии Кёнигсберга, Берлина, при взятии и защите Гамбурга. В марте получил чин генерал-майора и орден Св. Георгия 3-й ст. В 1813—1814 гг. в составе Северной армии освобождал города на севере Германии, воевал в Дании. Со своим летучим отрядом вкупе с корпусом Винценгероде взял Бремен, участвовал во взятии Кёльна, сражался при Арси-сюр-Об и при Сен-Дизье. Награждён золотой саблей с алмазами. В 1815 г. участвовал в последнем походе во Францию.

«Такой неожиданный поворот событий сильно озадачил Александра 1 и Фридриха Вильгельма. В начале июня при посредничестве Австрии было заключено перемирие, но обе стороны стремились лишь выиграть время. Интересные подробности обо всём этом находим у Александра Щербинина в его «Военном журнале 1813 года»: «Неизвестно мне, кем был сделан первый шаг к перемирию. Утверждают, что австрийцы вступили в посредничество и предложили трактовать о мире. Сие вероятно. Слабый император их (Франц I Иосиф Карл – примеч. А. М. Вальковича) не отважился выступить из Богемии на коммуникацию французской армии. Без сомнения, сие было единственное средство к совершенному истреблению ее, и Наполеон был бы наказан за быстрое вторжение в неприятельскую землю, не обеспечив тыл армии своей.

Мы не могли отвергнуть предложения о перемирии. После сражения под Бауценом беспорядок господствовал в армии. Переменив главнокомандующего (русскими армиями – авт.) (что воспоследствовало 13 маия), надобно было ему дать время к приведению армии в устройство. Между тем французская армия находилась в ужаснейшем положении. Потери их в сражениях под Люценом, Бауценом и в других ариергардных делах превосходила 75 тысяч. Раненые умирали в Дрездене на улицах. Не было ни лекарей, ни аптек, одним словом, ни малейшего призрения. В армии свирепствовали болезни и голод. О сём узнали мы, к сожалению, впоследствии времени и уже по заключению перемирия. 23-го числа (мая) заключена конвенция»66 (Плейсвицкое перемирие – авт.).

В ситуации дезорганизации армий, стороны заключили 23 мая (4 июня) Плейсвицкое перемирие сроком до 8 (20) июля 1813 г. Позже его продлили до 29 июля. Разграничительной линией приняли следующую: Одер – границы Саксонии – Эльба до моря. Гамбург, куда в конце мая вошли войска маршала Даву, остался за французами. Дания, несогласная с союзниками по передаче Швеции принадлежавшей её тогда Норвегии, заключила военный союз с Наполеоном. Союзники вынуждены были оставить Саксонию. Но создали новые партизанские отряды. Перемирие продолжалось два с лишним месяца и было, по сути, было стратегической ошибкой Наполеона. Потому что, союзники использовали время для окончательного оформления коалиции и укрепления своих вооруженных сил. Михайловский – Данилевский записал в своём «Журнале»: «30-го июля, за неделю до окончания перемирия, на меня возложили лестное поручение ехать в Прагу и условиться с австрийским правительством о разных статьях, касавшихся до вступления армии нашей в Богемию. Нам, русским офицерам, в каждом местечке и в каждом городке, где были цесарские войска, отдавали особенные почести. Хотя правительство ещё и не объявило войны французам, но генералы их, и офицеры принимали нас с несомненными знаками приверженности»67. Конечно, Наполеон тоже наращивал армию, но у него не было столь масштабных резервов, как у государств, вошедших в коалицию.

Произведенный в генерал-лейтенанты граф Воронцов М. С. сообщает Барклаю де Толли в рапорте от 13 (25) июня о подготовке французами переправы через р. Эльбу и об укреплении г. Виттенберга: «Виттенберг крепко укрепляют, сгоняя туда для сего со всех окружных мест множество рабочих и мастеров и запасая его, как говорят, провиантом на два года, а равно слышно, что во многих местах неприятель укрепляет левый берег р. Эльбы». В следующем рапорте от 29 июня (11 июля) Воронцов М. С. сообщает о движении французских войск к Дессау и просит Барклая де Толли разрешить нападение на французов, если перемирие с их стороны будет нарушено»68.

По данным на 8 июля 1813 г. на театре военных действий находилось 65 казачьих полков, приписанных к девяти корпусам и Главной квартире, общей численностью 26 тысяч казаков, включая башкирских. В регулярной кавалерии силы сторон оказались примерно равными: у французов – 73 тысячи сабель, у союзников – 77 тысяч.

«Юлить дальше уже не было никакого смысла, и австрийцы предъявили Франции ультиматум, а 31 июля (12 августа) Австрия официально объявила ей войну. … В августе они (союзники) уже имели 500—520 тыс. солдат, готовых к действию (175 тыс. русских, 130 тыс. австрийцев, 170 тыс. пруссаков, 27 тыс. шведов, 18 тыс. англичан, мекленбургцев, ганноверцев и др.), не считая корпусов при блокаде крепостей (102 тыс. человек). … Богемская (Главная) армия численностью около 260 тыс. человек (русских – 80 тыс., австрийцев – 130 тыс. и пруссаков – 50 тыс.) была сосредоточена на австрийской территории в Богемии под командованием австрийского генерал- фельдмаршала князя К. Ф. Шварценберга. Силезская армия численностью около 100 тыс. (русских – 60 тыс. и пруссаков – 40 тыс.) под командованием прусского генерала Г. Л. Блюхера находилась около Швейдница и прикрывала Силезию. Северная армия из 160 тыс. русских, прусских, шведских, английских и немецких войск под началом наследного принца Карла-Юхана (бывшего маршала Бернадота) была собрана под Берлином»69. В августе, после окончания срока перемирия, военные действия возобновились.

Наполеон также увеличил армию до 440 тыс. человек и 1200 орудий. В районе Дрездена против Богемской армии было сосредоточено 102 тыс. французов, против Силезской армии – 120 тыс. человек. Резерв в 90 тысяч во главе с Наполеоном стоял у Герлица. 70- тысячная армия под командованием маршала Удино находилась южнее Берлина, в Гамбурге встал 35-тысячный корпус маршала Даву, у Магдебурга – дивизия генерала М. Жерара в 12 тыс. человек.

С возобновлением боевых действий в августе 1813 года 1-й Башкирский полк (343 чел.) находился в Северной армии Бернадота. 2-ой Башкирский полк в это же время был в составе иррегулярной кавалерии ген. Карпова А. А. В конце июля вошёл в состав Силезской армии и участвовал в боях при м. Лигниц и д. Фелендорф 6—7 августа, 23 августа – в преследовании до Бауцена, 24 августа – воевал при м. Герлице и Рейхенбахе. В сентябре вернулся в казачий корпус Платова, находящийся в Богемской армии. Позже, в сражении под Лейпцигом он насчитывал 295 человек всего70 – командующие корпусами и отдельными крупными отрядами непременно хотели иметь полусотню башкир в своих конвоях, также сказались потери в непрерывных боях за освобождение Пруссии и Польши. За Битву народов джигитам 2-го Башкирского полка было вручено шесть Знаков отличия Военного ордена.

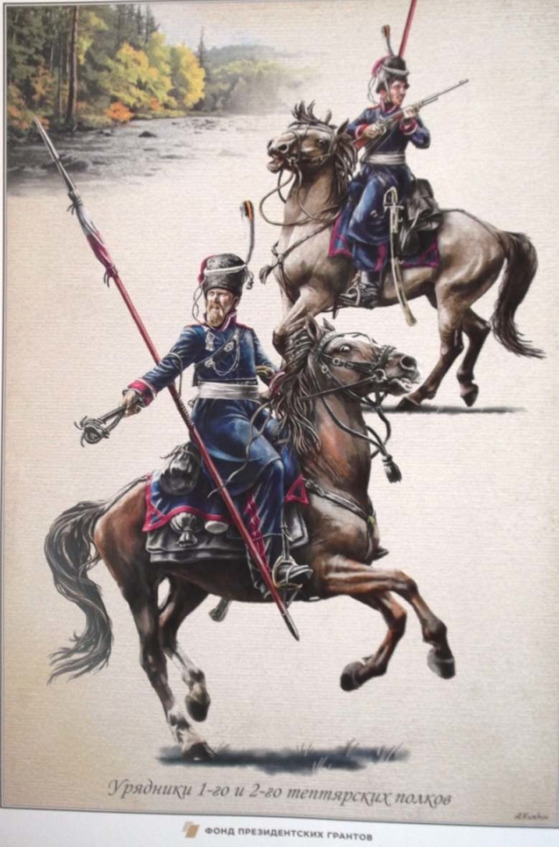

Урядники 1-го и 2-го тептярских полков. Худ. А. Кужин, 2018 г.

«7 августа (1-й Тептярский) полк участвовал в атаке авангарда под командой генерал-майора А. Я. Рудзевича на д. Зибенайхен. 11 августа полк в составе Силезской армии отражал атаку корпуса Э. Ж. Макдональда при г. Гольдберге. … 14 августа в генеральном сражении при р. Кацбах Силезская армия разгромила корпуса маршалов М. Нея, Макдональда и дивизионного генерала Ж. А. Лористона, захватив 36 орудий, обоз, пленных. Тептяри участвовали в этом сражении и преследовании отступающего противника на следующий день. 17 августа в составе корпуса генерал-лейтенанта князя А. Г. Щербатова тептяри участвовали в истреблении около г. Левенберга французской дивизии во главе с дивизионным генералом Ж. П. Пюто»71.

Михайловский – Данилевский записал в своём «Журнале»: «13 августа увидели Дрезден, а впереди оного несколько французских колонн. Государь хотел, чтобы немедленно атаковали их, ибо цель нашего движения состояла в овладении столицей Саксонии, ключом операционной линии неприятелей. Но мнение государя, которое по всем соображениям должно было увенчаться успехом, ибо Наполеон с главными силами своими находился в Силезии против Блюхера, а в Дрездене оставался малочисленный гарнизон, встретило противоречие в австрийцах. Они утверждали необходимость обождать прибытия остальных войск их, которые по причине бесчисленных обозов своих находились ещё позади, в теснинах гор. Австрийцы до такой степени были напуганы французами, что они хотя ясно видели малочисленность своих неприятелей, но не решались атаковать их, пока не подоспеют все наши силы. День прошёл в сих пустых трениях, государь, с коим Моро и Жомини были одного мнения, не мог убедить австрийцев, и положили, чтобы на следующий день в четыре часа пополудни произвести атаку на Дрезден, то есть предоставляли Наполеону, полководцу необыкновенной деятельности, сутки времени, чтобы поспешить на помощь маршалу Сен-Сиру, находящемуся в Дрездене.

14 августа наша армия обложила Дрезден. Всего неприятнее был недостаток в единоначалии, ибо тут присутствовало три монарха и каждый окружён советниками, подававшими мнения, не редко противоречащие, а главнокомандующий князь Шварценберг не имел довольно веса, чтобы согласовать всех и принять такие меры, которые бы всех удовлетворили. Место, где стояли монархи со штабом своим и конвоем, уподоблялось шумному народному совещанию. Какая разница представлялась с войною 1812 года, где бывало один князь Кутузов, сидя на скамейке, возносил голос свой; и горе тому, кто без вызова его предлагал совет. Наконец, в пятом часу пополудни, многочисленная артиллерия двинулась вперёд со всех сторон и тысячи ядер и бомб полетели на Дрезден, но было уже поздно, ибо Наполеон подоспел на помощь осаждённому городу и нам видно было, как густые колонны его спускались с гор, лежащих по ту сторону Эльбы. Пока оне не вступали в дело, поверхность была на нашей стороне, мы завладели некоторыми предместьями города, но под вечер неприятели высыпали из форштатов и сделали отчаянный отпор, вследствие которого наши войска возвратились на те возвышения, откуда днём спускались для произведения атаки. Ружейный огонь продолжался до ночи и во мраке уподоблялся фейерверку»72.

Русские же полевые войска, включая башкир, действовали достойно. Поэтому, суховатый, но всегда объективный Воронцов М. С. счёл нужным подать рапорт о награждении отличившихся воинов 1-го Башкирского полка по команде генерал – адъютанту Ф. Ф. Винценгероде.

«19 августа 1813 года

«Представленные ко мне от господина генерал-майора графа Орурка списки отличившимся воинским чинам в сражениях 8-го, 9-го, 14-го и 15 го чисел сего месяца в оригинале Вашему Превосходительству при сём представить честь имею. Генерал-лейтенант Воронцов».

Из «Списка отличившихся обер-офицеров в сражении с неприятелем при м. Лукенвальде августа 17 числа»

Нарвского драгунского полка подполковник Лачин. Имеет орден Св. Владимира 4 степени. Командовал 1-м Башкирским полком, ходил с оным в атаку противу неприятельской пехоты, которую опрокидывал с успехом, и с личной храбростью, благоразумием подавал пример подчинённым.

1-го Башкирского полка старшина Кутлугильды Темиров. С тремя сотнями башкир послан будучи во фланг, ударил на неприятельскую пехоту отлично, храбро, хотя и был встречен сильными ружейными выстрелами.

Есаулы: Муклен Сексеймбаев, Ихсан Абубякиров, Усейн Кучербаев. Действовали с вверенными сотнями в делах 9, 14, 15 августа. Неоднократно били на пехоту и кавалерию и всегда подавали пример подчинённым.

Сотники: Езбек Акмурзинов, Ильмен Худейбердинов, Бранбай Сусембаев. На пикирующихся неприятельских стрелков бросались со своими сотнями на них, опрокидывали и поражали неприятеля с неустрашимостью и подавали пример прочим»73.

Надо пояснить, что в упоминавшиеся в рапорте 8 августа произошёл авангардный бой корпуса ген. Остен-Сакена при Томасвальде, а 9 (21) августа – бой отряда Чернышёва в Гуздорфе. В упоминаемый в рапорте Воронцова день 14 августа, отряд генерала И. К. Орурка взял приступом Ютербок, 14—15 августа шло сражение армий под Дрезденом, в котором отличилась и часть 4-го Башкирского полка, находившаяся в конвое генерала от кавалерии П. Х. Витгенштейна. А 17-го (16-18-го) – прошли новые бои отряда генерала Воронцова за Ютербок.

Бесстрашные, новаторские приёмы казаков не раз отмечал прусский офицер Ганцауге, находившийся в 1813—1814 гг. при донских казаках: «…когда мы прошли Мюльбергский лес, то увидели всю французскую кавалерию, расположенную в окрестностях Боррака. …Некоторые эскадроны должны были во время боя обойти неприятеля и атаковать его с тыла и во фланг. Все эти приказания были в точности исполнены. Казаки кинулись на французов и со всех сторон окружили их, я сам видел, как некоторые драгуны, выпустивши только один выстрел и не имея времени даже обнажить своих сабель, были выбиты из сёдел и тут же насквозь проколоты пиками. Сначала французы упорно защищались и действовали так, как, вообще, должна действовать каждая хорошая кавалерия, когда имеет дело с ловким противником, беспрестанно возобновляющим свои атаки; но потом некоторые обратились в бегство, и вскоре их примеру последовали и остальные».

Он же свидетельствует, что казаки не боялись спешиваться с коней и успешно вели бои даже с пехотой на пересечённой местности: «…Казаки вооружались обыкновенно ружьями неприятельской пехоты, которую подбирали на поле сражения. Они приняли за правило, если местность благоприятствует, поочерёдно спешиваться и, таким образом, стрелять по неприятелю. Я видел, как казаки, на основании подобной тактики, побеждали не только кавалерию, превосходившую их своей численностью, но даже и пехоту, когда эти оба рода войск атаковали их своими стрелками. В подобных случаях, пехотинцы, им противопоставленные, сильно опасались тех всадников, которые, оставаясь в сёдлах, следовали с лошадьми в руках за своими спешившимися товарищами. Что касается до спешенных казаков, то они всегда были в полной готовности вскочить на лошадей и кинуться на неприятеля, если только предоставлялся случай к этому, или если противник был выбиваем из-за прикрытия»74

«15 (27) августа отряд генерал-лейтенанта А. И. Чернышёва и прусский корпус Гирщвельда нанесли поражение при Хагельсберге французской дивизии генерала Ж.-Б. Жирара, взяв в плен более 3,5 тыс. пленных и 8 орудий.

14 (26) августа «во встречном бою на р. Кацбах французы потерпели полное поражение, дело решило стремительная атака русского корпуса генерала Ф. В. Остен-Сакена и русской кавалерии. Противник был прижат к берегу р. Кацбах и понёс большие потери во время отхода. Было захвачено 36 (по другим данным, 42) орудия, 1,5 тыс. пленных. Несмотря на распутицу Блюхер организовал активное преследование, во время которого союзники взяли большое количество пленных (около 3 тыс. человек), а 17 (29) августа (день окончания Кульмского сражения) под Левенбергом войсками генерала А. Г. Щербатова были пленены остатки дивизии генерала Ж. П. Пюто вместе с её командиром (3 тыс. человек, 4 орла, 16 пушек). Всего потери войск Макдональда превысили цифру 30 тыс. человек (из них до 18 тыс. пленными) и 103 орудия»75.

Открытие памятного камня, посвященного подвигам башкирских казаков в Дрездене 14 (26) августа 1813 г. Фото 2006 г.

15 (27) августа французы нанесли сильный удар по левому крылу союзных войск, где находились австрийцы, и опрокинули их. Были задействованы крупные силы артиллерии: в сумме более 1200 орудий. Барклай-де-Толли предложил Шварценбергу нанести контрудар по левому крылу французов, но австрийский фельдмаршал отверг это и, переоценивая успехи противника, отдал приказ об отступлении. Дрезден оставили. Часть армии отступала в порядке, но некоторые австрийские корпуса бежали в панике, преследуемые по пятам кавалерией Мюрата. В итоге потери союзников в ходе 2-х дневного сражения составили до 30 тыс. человек. А французская армия потеряла только 10—15 тыс. человек76. «Австрийский главнокомандующий по своим личным качествам и способностям просто не соответствовал ситуации и масштабности задач, о чём свидетельствовали его тактические промахи под Дрезденом. Как будто нарочно он делал то, чего очень желал его противник. 14 (26) августа он начал запоздалую атаку (или демонстрацию атаки?) на город, когда Наполеон уже был в силах и подготовился его достойно встретить. В результате – потери среди своих войск… основные силы Шварценберга являлись лишь пассивными свидетелями сражения, простояв весь день в центре позиции под артиллерийским огнём, а слабые фланговые отряды стали жертвами активности французов, словно были отданы на заклание»77. Разбитые под Дрезденом союзники отступали к Рудным горам. Французы, преследуя их, взяли в плен еще несколько тысяч австрийцев, пруссаков и русских.

Но в 2-х дневном сражении под Кульмом 17—18 (29—30) августа французы потеряли до 5 тысяч только убитыми, 12 тыс. пленными, всю артиллерию (84 орудия), весь обоз, 2 знамени и 3 орла. В плен попал и генерал Вандам. Его захватили есаул Бирюков Р. А. и хорунжий Александров И. С. из казачьего полка Иловайского В.Д. 12-го. Потери союзников составили более 9 тысяч, в том числе 7 тыс. русских, 1,5 тыс. пруссаков и более 800 человек австрийцев78.

15—16 августа 1-й Башкирский полк сражался под местечком Ютербок, 17 августа при местечке Лукенвальде, 21—22 августа под г. Винтербургом.

Сохранившиеся документы свидетельствуют об успешных боевых действиях 8-го, 12-го, 13-го и 16-го Башкирских полков, а также 2-го Мишарского и 3-го Оренбургского казачьего полков, во второй половине августа 1813 года участвовавших при осаде сильно укрепленной крепости Глогау79. Блокированные глубоко в тылу крепости с крупными французскими гарнизонами оказывались изолированными от своих главных сил и обрекались на бездействие. Тем самым существенно ослаблялась полевая армия Наполеона, с которой он мог делать порой невозможное, громя австрийцев и пруссаков, вдвое превосходящих его по численности.

В течение двух последующих месяцев военные действия шли с переменным успехом. Часть башкир была прикомандирована и к Нижегородскому ополчению. Об этом пишет сотрудница Центрального архива Нижегородской области Елена Ешан: «Согласно предписанию полковника Н. Н. Муравьёва от 14 августа 1813 г., в Силезию был направлен 1-й пехотный полк Нижегородского ополчения под командованием капитана А. Ф. Вирландера. Его Муравьёв назначил «командовать разъездом, назначенным в Шлезию от города Требница до Шлихтенсгейма, простирая оный по возможности и до реки Одер, для чего и предписано 5-го Уральского полка г-ну полковнику Буренину отрядить в команду вашу две сотни уральских казаков и две сотни башкир». Карта местности севернее города Бреслау (ныне Вроцлав) в Силезии, куда был направлен 1-й пехотный полк, сделанная собственноручно капитаном А. Ф. Вирландером, содержит авторские пометы, дающее представление об участии ополченцев в боевых действиях на данной территории: «после небольшой перестрелки с неприятелем переправился я здесь 16-го с 120 каз (аками) и 50 баш (кирами) через Одер и прямо на Голдберг, преследовали неприятеля»80.

19 августа 1813 года полковник Балашов с донским казачьим полком Быхалова производил рекогносцировку под Люк (ш) енвальде и при приближении к городу на них напала кавалерия противника сомкнутыми рядами, надеясь смять их на месте. Но казаки ещё в 1807 году нашли противоядие против таких атак. Капитан прусских гвардейских улан Ганцауге, прикомандированный к казакам, подробно описал, что же произошло дальше: «Французы двигались рысью, и чтобы воспрепятствовать русским прорваться между эскадронами, плотно сомкнулись и понеслись прямо на центр нашей линии, которая разомкнулась при этом, чтобы окружить их. Французы, никого не видя перед собой, остановились, но неугомонные противники, рассеянные на их флангах и стрелявшие в массу, в самое непродолжительное время привели их в такое замешательство, что сделалось невозможным исполнять какое-либо построение. Казаки… беспокоили их огнём и, употребляя по временам свои длинные пики, производили частные нападения. Между тем, передние ряды французов повернулись лицом в поле: вследствии этого образовалось нечто вроде каре, которое начало защищаться огнём из карабинов. Наконец, из-за Люшенвальде показались головы колонн; затем артиллерия выехала на позицию и, открыв огонь, избавила от опасности целую кавалерийскую колонну»81. Этот бесстрашный приём отметил и д. и. н. Сапожников А. И. в труде «Войско Донское в наполеоновских войнах. Кампании 1805—1807 гг.» —М., СПб.: Альянс-Архео. 2008 г.

25 августа (6 сентября) 1813 г. произошло сражение у с. Денневиц, близ г. Ютербока. В нём участвовали прусские и русские войска под командованием Воронцова М. С.– 3 конноартиллерийские роты, 2 егерских батальона, 5 казачьих (включая 1-й Башкирский – авт.) и 2 пехотных полка. Союзники захватили 4—5 тысяч пленных, 25—30 орудий и закрыли, тем самым, дорогу на Берлин82. Воронцов в августе скромно записал: «16. Принял команду над авангардом под Ютербоком. Сражение. Атаковал их арьергард. Раевский легко ранен, егерей и казаков ранено до 40. 17. Занял Ютербок. Поход до Немека»83. Безотосный указывает ещё большие потери противника: «около 15 тыс. человек (в первую очередь саксонцев) и около 80 орудий. Урон в рядах союзников едва превышал 7 тыс. человек».

В РГВИА сохранился другой «Список генералитетам, штаб- и обер-офицерам, отличившимся в сражении августа 21 дня 1813 года». И в нём находим ещё одного земляка:

«7-го Башкирского полка полковой старшина Алтынбай Худайшукуров.

Какие имеет ордена: не имеет.

Подвиги: личной храбростью ободрял башкир и сам с оными кидался на неприятельских стрелков с успехом, так же и 28 минувшего мая храбро отличил себя в атаке на неприятеля и в поражении онаго.