Полная версия:

Свободные люди. Диссидентское движение в рассказах участников

Он мне первой рассказал, до этого люди опасались друг друга. А тут как прорвало – поняли, что раз осуждают за террор, значит, не будут всех подряд сажать. Это был еще довольно суровый период, все по-прежнему очень строго по-советски, сплошная цензура: ни из газет, ни из книг, ни из театра – нигде ничего не узнаешь. А люди уже рассказывали друг другу то, о чем раньше никогда не говорили. Сейчас даже трудно представить, что в сталинское время большими компаниями не собирались, разговаривали с родственниками, и то далеко не со всеми, у кого-то была еще пара-тройка друзей, которые всю жизнь знакомы. Но дальше уже нет, никакого доверия. А тут стали каждый вечер где-то собираться и рассказывать друг другу: у кого родителей посадили, кто на фронте пострадал. У каждого был свой пусть маленький, но трагический опыт, а раньше казалось: «Может, это только со мною?» Теперь это множилось на опыт жизни других людей и на их размышления.

До 1956 года у меня и о себе представление было такое: «Почему все думают, говорят и живут нормально, а мне не нравится? Не может же быть, чтобы я была умнее всех? Значит, они правы, а я не права». Нас еще так воспитывали, что я считала, что коллектив всегда прав. Комплексы были жуткие. А когда стали в компании сбиваться, оказалось, ничего подобного, я не чудачка, я нормальный человек, таких немало. А вот те, кто мне это все в голову вбивает, они-то и есть нравственные уроды.

Так постепенно в этих компаниях и зародилось диссидентство. Сегодня идешь в одну компанию, а там: «Ой, слушай, а вот у нас завтра собираются, пойди туда, там такие интересные люди…» Эти компании все переплетались, появлялось очень много знакомых. Так я познакомилась с Юлием Даниэлем, и мы подружились. И я, конечно, знала, что он и его друг Андрей Синявский с 1956 года передавали свои произведения на Запад под псевдонимами. Юлик был Николай Аржак, а Андрей – Абрам Терц. Когда их арестовали, то, естественно, их друзья очень бурно переживали. Каждый раз, когда кого-то из друзей вызывали на допрос, мы собирались и ждали, когда они придут и расскажут, что там было. Иногда просачивались сведения о том, колются или держатся, как здоровье, что говорят, в каких условиях. Мы ведь ничего этого себе не представляли. А кроме того, каждый из нас понимал, что и его самого могут вызвать. Важно было знать, какие были вопросы, как ответить, чтобы и людей не подвести, и себя в тяжелые условия не поставить.

В октябре 1964 года скинули Хрущева, стал Брежнев, новая власть утвердилась и поняла, что самиздат гуляет по стране. Я специально ради самиздата выучилась на машинке печатать, и я была далеко не одна. Они решили прихлопнуть самиздат. И процесс Синявского – Даниэля хотели сделать показательным. Поэтому была статья в «Литературной газете», которая называлась «Перевертыши», о том, что они как бы выглядели советскими людьми, а на самом деле публиковались за границей. Готовили общественное мнение, как в сталинское время, чтобы кричали «Собаке собачья смерть!». Но получили другую реакцию. Все-таки уже прошло двенадцать лет со смерти Сталина и девять с XX съезда. Люди уже иначе смотрели на эту власть, особенно интеллигенция в Москве и Ленинграде, в Академгородке в Новосибирске. И вместо того чтобы осуждать этих писателей, очень многие интересовались, что же они такое написали.

А когда прочли, начали писать письма о том, что никакие они не «перевертыши», просто в СССР нельзя публиковать нормальную литературу, они с любовью и точно описывают людей, которые живут в нашей стране. И кто-то слушал по радио «Свобода», кто-то читал в самиздате, стали не только письма писать, но и приходить к женам Синявского и Даниэля, спрашивать, чем помочь. А были и друзья, которые, наоборот, испугались подписывать. Круг тогда очень сильно переменился. Я свою жизнь делила на период до Юликова ареста и после Юликова ареста. Это и было зарождение правозащитного движения.

Когда Алик Вольпин решил устроить первый митинг в защиту Синявского и Даниэля 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади, я пришла в большой ужас. Во-первых, с детства и до сих пор не люблю митинги и демонстрации. А во-вторых, в советское время никто на неразрешенные демонстрации не ходил. Что им будет? Их арестуют или их расстреляют? Никто не знал, что будет делать эта новая власть. Но каждый из нас знал, что мы живем не по законам.

Мы с подругой долго уговаривали Алика не ходить на эту демонстрацию. Он нам объяснил, что не может не пойти, потому что сам позвал туда людей, как же это так – они придут, а он нет? Но нам как быть? С одной стороны, я не хочу и не могу идти на демонстрацию. А с другой – Алик пойдет, а я нет? Невозможно. Мы решили идти на эту площадь, но в демонстрации не участвовать. Не могли дома сидеть, надо было хотя бы узнать, что с ними будет. Когда мы пришли, обнаружили, что собрались участвовать вместе с Аликом примерно человек двадцать. Один был с лыжами, мы думали, что с лыжной прогулки приехал, а он потом объяснил, что взял с собой лыжи, чтобы в случае чего, когда его арестуют, сказать: «Да я мимо ж шел, вы что?» Их было двадцать, а таких, как я, кто не смог дома усидеть, было на площади человек двести – все наши знакомые. Каждый свой порог переступал.

А потом этот молчаливый митинг в 6 часов 5 декабря стал ежегодным: приходят двадцать человек, снимают шапки в знак траура по нашей Конституции, постоят и уходят. Кагэбэшники вокруг стоят, но никого не трогают. А в тот год, когда Сахаров собирался прийти на эту демонстрацию, накануне по Би-би-си передали, что она состоится. Мы этого не знали, и я шла, думая, что будет, как всегда, человек двадцать – двадцать пять, постоят пять минут и разойдутся. Мы выходим из метро – весь бульвар забит, пришлось продираться. А вокруг памятника стоят солдаты внутренних войск в шинелях с красными погонами, но на расстоянии друг от друга, так что между ними можно пройти. Я встала рядом с генералом Петром Григоренко, а он уже давно грузчиком работал и был без часов. Попросил меня сказать, когда будет шесть, чтобы снять шапку. Я вижу, что все забито, и думаю: «Это столько гэбэшников нагнали, что ли?» А в шесть часов мы видим, что больше половины сняли шапки. Люди услышали по Би-би-си и пришли. Тут наш генерал не выдержал и, хотя это всегда были молчаливые митинги, своим зычным голосом сказал: «Спасибо вам, что вы пришли поддержать нас, наших политзэков». Солдаты стояли, им не было команды нас хватать. Мы спокойно ушли. А вот Сахаров так и не пришел, потому что он и еще несколько человек шли со стороны кинотеатра, их окружили гэбэшники и не выпускали из круга, они не смогли пройти.

Когда арестовали Алика Гинзбурга, который создал «Белую книгу» (все документы, связанные с процессом Даниэля и Синявского), и еще трех самиздатчиков, у нас уже был обычай посещать жен и родителей арестованных. Мы обязательно приходили с цветами, с чем-нибудь вкусненьким, чтобы отметить вместе с их родными их день рождения. И вот в очередной раз мы были у Людмилы Ильиничны, мамы Алика, и кто-то сказал: «Наше движение». Я говорю: «Какое движение? Мы – просто круг друзей, у наших друзей несчастье, мы себя ведем соответственно». А потом я думала над этим и поняла, что, пожалуй, мы уже правда движение. Уже есть и люди из других городов, и люди, которых мы не знаем, а они приходят, потому что они с нами думают одинаково и хотят что-то делать, помочь.

И в апреле 1968 года мы издали первый выпуск «Хроники текущих событий». Это уже был информационный бюллетень сложившегося правозащитного движения. К тому времени информации у нас накопилось столько, что просто передавать ее друг другу в компании было уже недостаточно, надо было ее собирать и распространять. Я очень горжусь, что печатала первую закладку «Хроники». Мне приносили от редактора стопку, частично от руки написанную, склеенные или скрепочками сцепленные листы. Я все это перепечатывала аккуратно, а потом с этих экземпляров «Хроника» расходилась по стране.

Когда в 1974 году арестовали Якира и Красина, они дали показания на двести человек, что люди читали «Хронику» или передавали материалы. Обыски шли по всей стране, и экземпляры «Хроники» находили от Калининграда до Владивостока. Это единственный в российской истории такой опыт, потому что, скажем, герценовский «Колокол» и «Полярная звезда» все-таки в Англии печатались, их пересылали, а мы-то это в Москве делали. И сыск был не такой, как во времена Герцена, а покруче. С регулярностью примерно раз в два года арестовывали редакторов «Хроники», но подхватывали другие люди. С 30 апреля 1968 года вышло 64 выпуска. Последний в 1984 году. Только один раз «Хроника» на полтора года прервалась, но не потому, что нас запугали или мы ленились, а потому что мы были поставлены в невероятное положение.

Якир сидел в «Лефортове». Его дочке Ире позвонили и сказали, что у нее будет свидание с отцом. Она, конечно, прибежала, и он ей сказал: «Я понял, что „Хроника“ – это дело нехорошее, прошу вас прекратить ее выпускать. И еще я хочу сообщить, что если будет продолжать выходить „Хроника“, то за каждый выпуск кого-то будут арестовывать – не обязательно того, кто готовил „Хронику“, кого-нибудь из вас». Это ситуация заложничества.

Их, бедных, сломили. Якир и Красин были старые зэки, со сталинских времен, у них страх в подкорке сидел. Им вообще не надо было этим заниматься, но очень хотелось. Они боялись, из-за этого их и взяли, из-за этого и вынудили к показаниям.

Мы собрались на квартире у Якира. Ирочка рассказывала о том, что отец сказал ей на свидании. Мы понимали, что квартира прослушивается. Кто-то говорил, что нельзя поддаваться на провокации. А ему возражали, что, мол, ты будешь геройствовать и «не поддаваться», выпускать «Хронику», а посадят не тебя, а какого-нибудь Васю. Мы орали, спорили несколько часов, ушли с квадратными головами, ни до чего не договорившись. Я лично была в полной растерянности.

И вот мы полтора года решали эту проблему. А потом три замечательных человека – Сережа Ковалев и две Тани, Великанова и Ходорович, сказали: «Мы берем на себя выпуск „Хроники“ и ответственность за него». Они сказали это публично, собрав на квартире Сахарова иностранных журналистов. «Хроника» возобновилась. Причем было решено, что те, кто раньше был связан с «Хроникой» и засветился, не должны участвовать в ее издании, потому что их всех пересажают.

Мне Лариса Богораз сообщила о возобновлении «Хроники» и тут же сказала, что я теперь не могу ее выпускать. Я так ревела! Мы с ней шли ко мне домой из метро, она нарочно рассказывала на улице: дома все могло прослушиваться. Я шла и плакала: «Она будет выходить, а вы мне не доверяете печатать!» На нас оборачивались: чего женщина так плачет? И потом Лариса поговорила с другими, и мне разрешили. «Хроники» к этому времени стали очень толстые, а среди нас было не так много людей, которые печатали не одним пальцем, а я умела как профессиональная машинистка. Так я выплакала себе право дальше участвовать в выпуске «Хроники».

Маленькое диссидентское сообщество выживало благодаря тому, что очень многие нам сочувствовали – сами не участвовали, но помогали чем могли. Я полтора года была без работы, и одновременно мужа выгнали, нам было очень трудно. Но и знакомые, и незнакомые передавали нам какую-нибудь работу – машинописную или рецензию какую-нибудь написать, которую кто-то подавал от своего имени, а деньги передавал мне. Благодаря этому выживали и собирали деньги на заключенных. У меня дома стояла машинка, потому что это был мой заработок после того, как с работы выгнали, но я купила в комиссионном другую машинку, «Ундервуд» конца XIX века. Весила она, по-моему, пуд. Я ее таскала в большой сумке, сверху закрыв пеленочкой, но домой никогда не приносила. На ней я печатала у таких знакомых, к которым точно не придут, спрашивала: «Можно я у вас попечатаю?» Но ведь всего за день не напечатаешь, значит, я оставляла у них, чтобы завтра допечатать. И некоторые хотя и разрешали, но через несколько дней я чувствовала, что они плохо спят, живут в напряжении: вдруг придут, а там такая крамола. Приходилось менять места, тащить этот «Ундервуд» еще на три-четыре дня в другую квартиру. Мы существовали благодаря широкому кругу поддержки – людям, которые думали как мы, но не заявляли об этом публично.

И когда случилось предательство, когда Якира и Красина сломали, Валера Чалидзе очень правильно сказал: «Мы должны винить не тех, кого сломали, а тех, кто ломает». И это правильно, потому что не все рождаются героями, а нельзя человека толкать на героизм. Кто-то может выдержать, а кто-то не может. В околодиссидентской среде у многих были комплексы, что «вот они могут, а я все-таки осторожничаю». И после случая с Красиным и Якиром было в нас очень большое разочарование, и мы сразу остались одни. Про нас стали плохо говорить, меньше поддерживать. Мы-то сами, наоборот, друг к другу прижались. Но когда «Хроника» начала выходить снова, этот кризис прошел.

Дети – это была проблема. У меня двое сыновей. Причем незадолго до того, как началась вся эта моя диссидентская часть жизни, я разошлась с мужем, их отцом, и говорила ему: «Ты не беспокойся, я буду им и мама и папа, они будут учиться, у них все будет». Я так и старалась. Когда я подписала первое письмо, то, конечно, думала, что не смогу сдержать обещание, если меня выгонят с работы. Но человек так устроен, что когда ему чего-нибудь хочется, то он всегда найдет себе объяснение, почему надо делать именно так, как ему хочется. Я придумала очень хорошее объяснение, целую ночь думала: мои дети состоят не только из желудка, у них еще есть душа, и, наверное, важно не только чтобы я их кормила, одевала, но чтобы они видели, что их мать живет по совести. А если так, надо подписывать письмо. А потом я уже подписывала без особых колебаний и размышлений.

У детей действительно были неприятности. Во-первых, потому что меня и моего нового мужа выгнали с работы, и у нас было два мясных дня в неделю, а остальное так – макарончики. А они здоровые лбы, их макарончиками-то не особенно прокормишь. Во-вторых, я ходила в чем попало, но я сделала выбор, а младший сын, конечно, страдал, что даже школьная форма у него перешитая. Но я была права, у детей действительно не только желудок. Ни одного упрека я никогда от них не слышала. Хотя из-за меня и младшего в аспирантуру не приняли, и старшего три раза с работы выгоняли. Но когда я их, уже взрослых, спросила: «Ребята, мне вы не говорили, понятно. Вы меня любите, не хотели огорчать. Но между собой не говорили всякого?» Они сказали: «Мать, ты что? Ты у нас молодец! Нам нравилось, что у нас такая мама». А муж, когда началась Хельсинкская группа, где я была и машинистка, и редактор, и организатор, и все на свете, любил говорить так: «Сказать, что у нас в доме контора Московской Хельсинкской группы, будет неправильно. Надо говорить, что мы живем в конторе Хельсинкской группы». И это была чистая правда, потому что все время люди приходят, кто-то что-то печатает… «У тебя пресс-конференция? Ну ладно, я на кухне поем».

Квартира прослушивалась круглосуточно. Мы друг другу писали, если что-нибудь важное, а не говорили вслух. Особенно противно, когда обыски. Они вроде ставили все на место аккуратно, не сильно ворошили, но как аккуратно ни делай, все равно немножко не так фотография стоит, книжка не там, стул не там и так далее. И после каждого обыска было чувство изнасилования. Если бы можно было, я бы меняла квартиры после обыска. Но я просто устраивала генеральную уборку.

У моего мужа, который отсидел пять лет в сталинских лагерях по политической статье, была такая идея фикс, что лагерь – не место для женщины. Он мне это твердил целыми днями. Начал в 1974 году, когда меня по «Хронике» вызывали на допросы и сделали предупреждение, что на меня заведено дело по 70-й статье – это семь лет лагеря и пять лет ссылки, если я не прекращу свою деятельность. Вначале я боялась, что арестуют, а потом уже многих моих друзей арестовывали, они отбывали срок, мы им писали, посылали посылки, они выходили, их не пускали в Москву, но они жили дальше. А если ваши друзья сидят по тюрьмам, то вам не кажется странным, что и вы там окажетесь. Человек привыкает к этой мысли. Я была здоровая женщина, в работе ловкая, поэтому я думала: «Да буду я им шить эти их рукавицы, нормы выполнять, все будет в порядке, отбуду свое, ну не пускают в Москву – так и в другом месте жить можно».

Но дети и муж оказывались как бы заложниками моего образа жизни. Был такой эпизод. Из Грузии привезли откопированный целым тиражом «Архипелаг ГУЛАГ». На черном рынке его продавали очень дорого, а тут предложили по очень низкой цене. Я попросила сто экземпляров. И надо было эти сто экземпляров из одного места перенести в другое. Я не могу поднять сто экземпляров «Архипелага ГУЛАГ». Звоню домой: «Берите все сумки, какие в доме есть, приезжайте сюда». Муж тащит две сумки, сын тащит две сумки и я две сумки. А если нас в это время задерживают? Сажусь не только я, садятся они. А они садятся только за то, что маме или жене трудно таскать тяжести. Если б не я, они бы не стали переносить «Архипелаг ГУЛАГ». Я понимала, что кончится тем, что посадят мужа и сына, и я буду им возить передачки. А мне что, вешаться тогда? И сын говорит: «Я хочу наукой заниматься, а не сидеть всю жизнь в этом замшелом НИИ, в котором нечего делать». Ведь никто же не думал, что Советский Союз возьмет и рухнет и все переменится.

Я подумала, что я пожила так, как мне хочется. А теперь пусть они поживут, как им хочется. Значит, надо уехать. А ведь тогда казалось, что уезжаем навсегда. Здесь мать остается, старший сын, все друзья, весь смысл жизни. Мне пятьдесят лет, языка не знаю, диплом мой там не признается. Мне казалось, что я себя просто хороню заживо. В 1977-м мы уехали. И все оказалось совсем не так страшно. Мой социальный статус даже повысился. Здесь я была редактором, а там я написала книгу «Инакомыслие в СССР в новейший период», которую и в американских, и в британских, и в российских вузах до сих пор используют как учебник по истории независимых общественных движений в СССР. Я же все-таки историк по образованию. Там существовал архив самиздата на радио «Свобода», а здесь где бы я взяла столько материалов для книги? Я стала выступать на радио «Свобода» и «Голосе Америки». Для меня это было немыслимое счастье: пусть хотя бы голос мой летит в мою страну, если я сама не могу.

Военные годы, которые я пережила, определили всю мою жизнь. У Маяковского в поэме «Хорошо» есть строчки: «Землю, где воздух, как сладкий морс, бросишь и мчишь, колеся. Но землю, с которою вместе мерз, вовек разлюбить нельзя». Я тринадцать лет жила в Америке. Мне сын один раз сказал: «Мам, про Америку не давай нам советов. Ты как эти годы живешь? Ты ж все время как та избушка – к Америке задом, туда передом». И он был прав. Америка – прекрасная страна, там чудные люди, замечательные. Но я хочу жить здесь. В моей стране люди заслуживают, чтобы жить по-человечески.

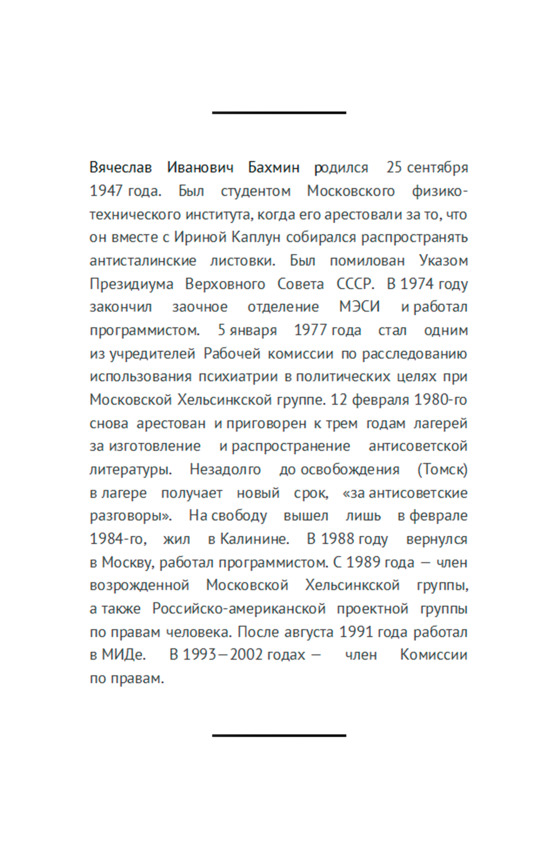

Вячеслав Бахмин

Мне повезло. Сложись жизнь иначе, я мог стать кем угодно, вплоть до кагэбэшника. Сказали бы мне: Родина зовет, и кто знает, пошел бы. В школе я был примерным пионером и комсомольцем. Советский Союз самая лучшая страна, дети здесь максимально счастливы и вообще все хорошо. Когда я стал учиться в физико-математическом интернате, знаменитом колмогоровском, то впервые столкнулся с самиздатом, который так еще не называли, прочел машинописные записи суда над Бродским. Но я во все это не поверил. Потому что – ну не может советский суд так себя вести.

Но что мне помогало? Во-первых, критическое мышление и установка любого физика и математика: все исследовать и разобраться, почему и как. А во-вторых, люди, которым я доверял. Скажем, в интернате преподавал Юлий Ким. Не в моем классе. Но однажды он заменял учителя обществоведения и рассказывал о работе Ленина «Государство и революция». Так увлекательно рассказывал, что меня стала интересовать политика. А как это все произошло в стране? Что было в начале двадцатых, тридцатых годов? Как революция произошла? Я стал читать, думать…

А потом случился Физтех, где была довольно либеральная обстановка. Я записался в самодеятельный театр, который вел Юра Костоглотов. Он ставил с нами пьесу по своему сценарию – «Убили поэму»: история поэзии от Серебряного века до советских времен. Я впервые узнал о травле Ахматовой и Зощенко, о муках Шостаковича; среди действующих лиц был цензор в шинели, который все запрещал, – символ государства. И весь год, пока спектакль готовился, у меня происходила ломка мировоззрения. Я все время удивлялся и возражал, что такого не могло быть.

А после первого показа мы устроили дискуссию, такую бурную и смелую, что после второго спектакля профком его запретил. Одним из ее участников был студент Анатолий Щаранский, который говорил шоковые для меня вещи. Шоковые – несмотря на то, что я уже понимал, что скорее всего именно так и было. Потом через Юлика Кима я познакомился с его женой Ирой Якир. А через Иру я стал вхож в дом Петра Ионовича Якира. И постепенно, в течение второго-третьего курсов, перезнакомился фактически со всем диссидентским кругом. Пережил события в Чехословакии; многие у нас стали учить чешский, делали вырезки из «Руде право», вешали на стенды; это цементировало мое болезненно меняющееся мировоззрение. Двадцать первого августа мы как раз вернулись из студенческого отряда, где вечерами, после строительства коровника, слушали «Голос Америки» и спорили о коммунизме с человеческим лицом. И тут – ввод танков. Мы с друзьями ходили по Москве и думали, думали. Видели, как люди толпились у стендов, читали сообщение ТАСС. И хотелось что-то делать. Присоединиться к какой-нибудь демонстрации. Поехали к чешскому посольству. А там была тишина – и никого. Только милицейские машины дежурили. Только потом я узнал, что 25 августа была демонстрация на Красной площади…

Суд над демонстрантами проходил на Серебрянической набережной, район Таганки. Я провел все три дня у этого суда – в зал, конечно, никого не пускали. Подходили пьяные какие-то люди, говорили: вы тут против советской власти, вы шпионы, провокаторы, вашей Чехословакии так и надо, на следующий день американцы б ввели, если б мы не ввели. И там я познакомился с генералом Григоренко и таким непростым образом окончательно погрузился в круг, из которого потом уже было не вынырнуть. Потому что любая репрессия по отношению к человеку из этого круга еще больше нацеливает тебя на участие в общем деле защиты. Это давало ощущение выхода из одиночества. Ты не один. Нас все-таки много. Сколько именно – не так уж важно. У нас же не было задачи совершить революцию, где число играет роль. Была задача остаться самими собой, что особенно важно для ученого.

Я стал регулярно читать «Хронику». Иногда кое-что писал для нее. У меня скопилось довольно много всякой подпольной литературы, книг, за которые сажали сразу, – Авторханов, Джилас. Я потихоньку давал эти книги (переснятые фотоаппаратом) своим ребятам в Физтехе. Было несколько эпизодов, когда меня чуть не замели с этими книгами. Однажды я просто оставил пачку фото с книгой Джиласа в столовой. Потом пришел, они рассыпанные лежат на столе… А после третьего курса я поехал на каникулы в родной Калинин, ныне Тверь. Оставил друзьям почитать Авторханова, а осенью узнал, что одного их них вызывали в КГБ. И я понял, что дело пахнет керосином, надо от запрещенной литературы как-то избавляться. В два часа ночи мы встретились с другим моим приятелем на центральной площади Калинина, я передал ему чемодан с самиздатом, а рано утром просыпаюсь от звонка в дверь. Два молодых человека стоят, говорят: вот, мы из КГБ. Не могли бы вы с нами проехать? В управлении КГБ Калининской области я просидел часов шесть. Спрашивали про Авторханова; стало ясно, что друг меня сдал. Пришлось признаться, что да – давал. «Откуда взяли?» – «Cейчас не помню». И они стали в ответ подсказывать: у Якира? Или есть такой Ким Юлий? Или у Ирины? Они вызвали моего отца, который ничего не ведал ни сном ни духом. Вообще мои родители простые рабочие. Мама бензозаправщицей работала в автоколонне, отец был мастером на комбинате. Он перепугался жутко, никак не мог понять, в чем дело. Его оставили со мной наедине, чтоб он меня уговорил. А у меня в карманах еще были какие-то листовки против ареста Гинзбурга и Галанскова, я ему их передал и попросил: унеси, выброси…

В конце концов отвезли меня опять на квартиру. Стали искать. Но чемодан-то я уже отвез! Правда, сверху лежал список всего, что у меня в чемодане было. Я ж человек аккуратный, все записал. Как я умудрился этот список стащить, а потом разорвать и, видимо, спустить в туалет, сейчас уже не помню. Так что взяли только какой-то литературный самиздат, стихи перепечатанные – Цветаевой, Ахматовой.