Полная версия:

Исторические сюжеты и действующие лица. Новеллы

Какие выводы напрашиваются? Полагаю, у каждого они свои. Я считаю, что по своим личным качествам Александр I мог стать сознательным участником такого сценария. Но, если присутствовало такое число значительных лиц, доживавших свой век за границей, то тут речь может и должна идти о заговоре. Сложно поверить, что легенда о старце Федоре Кузьмиче возникла на пустом месте: в свое время этой темой интересовался и Л.Н.Толстой. К тому же и царствующая фамилия предпринимала попытки внести ясность и завершить обсуждение вопроса: историк великий князь Николай Михайлович Романов, внук Николая I, написал специальное исследование жизни Александра I, в котором, естественно, отрицал всякую общность царя со старцем.

А весомые основания их противников – есть ли они? И. Бунич ссылается на хорошо известную личность – предсказателя монаха Авеля (Васильева). Вот что он сказал про Александра: « Француз Москву при нем спалит, а он Париж у него заберет и Благословенным наречется. Но тяжек покажется ему венец царский, и подвиг царского служения заменит он подвигом поста и молитвы и праведным будет в очах Божиих…». Это стоило Авелю почти двадцатилетнего скитания по известнейшим российским тюрьмам.

Есть и ещё один, куда более земной признак, Но о нём ниже.

2. Сумерки сгущаются

Итак – кончина царя Александра I последовала, согласно официальным данным, 19 ноября 1825 г. в доме Папкова в Таганроге.

С легкой руки Андрея Кузнецова – за что ему отдельное спасибо – тема не только не прояснилась, но и обзавелась массой интереснейших подробностей, добавивших тумана в и без того запутанную ситуацию. Опорой моих поисков стали мнения известных и авторитетных историков И.В.Зимина, Н.Я.Эйдельмана, Ю.М.Лотмана и иных; но это никоим образом не сбрасывает со счетов писательских версий, ибо «даже самый идиотский слух интересен, зачастую интереснее факта».

В доказательство приведу парочку фактов, связанных со слухами:

– Н. К. Шильдер, генерал-майор, в четырехтомной биографии императора приводит 51 мнение, возникшее в течение нескольких недель после смерти Александра. Один из слухов сообщал, что «государь бежал под скрытием в Киев и там будет жить о Христе с душею и станет давать советы, нужные теперешнему государю Николаю Павловичу для лучшего управления государством»;

– Граф Ла Фероне, французский посол, пишет из Санкт-Петербурга 23 марта 1826 г.: «В народе был распущен слух, что в день прибытия тела императора Александра будет произведен бунт; предлогом к бунту послужило требование солдат, чтобы им показали тело Александра, которое, к сожалению, находится в таком состоянии, что показано быть не может».

Это всё достаточно подробно передает нервозную атмосферу, царившую в столице в начале 1826 г. А власти, как мы уже отмечали, с доставкой тела в Питер не спешат.

И.В.Зимин пишет: « На первоначальные расходы выделили 50 000 руб., а поскольку царь умер вне Петербурга, только на дорожные расходы было добавлено 250 000 руб.

Сам церемониал похорон регламентировал еще Петр I. Составленный монархом по европейским стандартам, он был впервые апробирован в 1699 г., когда хоронили П. Гордона и Ф. Лефорта. В его основу был положен церемониал похорон испанского короля Карла V, которого хоронили в Брюсселе в 1559 г. Но учитывались и более поздние изменения, внесенные в 1796 г. при переносе тела Петра III из Александро-Невской лавры в Петропавловский собор. Поскольку вскрытие, бальзамирование и перевоз тела покойного царя – дело ответственное и отчасти политическое, то кн. П. М. Волконский – руководитель «печальной комиссии» – распорядился «свинцовый гроб запечатать и в Петербурге уже не открывать». Была проведена процедура бальзамирования, тело уложено в свинцовый гроб, а затем в деревянный ящик. Сердце и внутренности уложили в особые серебряные ковчеги.

Только на 40-й день после смерти (19 декабря 1825 г.) кортеж выехал из Таганрога. Забегая вперед, отметим, что в следущее царствование идет уничтожение документов: Николай сжег дневники, сжег материалы своей матушки, вдовы Павла I, а потом сжег дневники вдовы Александра I. Много и других документов было изъято. Это коснулось и бумаг П. М. Волконского, «железного (по другим словам „каменного“) князя»: есть письмо его правнучатой племянницы, сообщающей, что после смерти «железного князя» Николай I лично посетил его дом и изъял дневники.

И вот: « Гроб привезли в Царское Село в ночь с 4 на 5 марта 1826 г. Вслед за гробом «Их величества (проследовали) в церковь, где и прощались все с покойным императором в открытом гробе, после чего на императора Александра Павловича возложена была золотая корона, особо для сего сделанная, а гроб залит оловом» (речь идет о металлическом ящике). Утром следующего дня около 11 часов процессия двинулась в Петербург по Кузьминской дороге. В Чесменском дворце свинцовый ящик с телом Александра I переложили из дорожного гроба в новый и опечатал его по всем углам сам Николай I». Позже церемония завершится в Петропавловском соборе и вроде бы можно положить конец досужим разговорам.

Теперь об одной версии: якобы в 1921 году останки бывшего российского царя решили потревожить. Вот как об этом рассказал Н.Я.Эйдельман в одном из последних публичных выступлений: «В Варшаве у одного из членов русской колонии имеется письмо одного из видных членов петербургского ГПУ с рассказом о вскрытии большевиками гробниц русских императоров в усыпальнице Петропавловского собора. Вскрытие произведено в 1921 году по требованию „Помгола“, выступавшего с проектом конфискации в пользу голодающих драгоценностей, заключенных в императорских гробах».

Краковская газета «Иллюстрированы курьер Цодзенны» приводит это историческое письмо: «… Открываются тяжелые двери усыпальницы, и перед нашими глазами появляются гробы императоров, установленные полукругом. Перед нами вся история России. Комиссар ГПУ, являющийся председателем комиссии, приказал начать с самых молодых… Механики открывают гробницу Александра III. Набальзамированный труп царя сохранился хорошо. Александр III лежит в генеральском мундире, богато украшенном орденами. Прах царя быстро вынимают из серебряного гроба, снимают с пальцев перстни, с мундира – ордена, усыпанные бриллиантами, затем тело Александра III перекладывается в дубовый гроб. Секретарь комиссии составляет протокол, в котором подробно перечисляются конфискованные у умершего царя драгоценности. Гроб закрывается, и накладывают на него печати. Такая же процедура происходит с гробами Александра II и Николая I. Члены комиссии работают быстро: воздух в усыпальнице тяжелый. Очередь за гробницей Александра I. Но здесь большевиков ожидает неожиданность. Гробница Александра I оказывается пустой. В этом можно, очевидно, видеть подтверждение легенды, согласно которой смерть императора в Таганроге и погребение его тела было фикцией».

Как видите, безобидные «неувязки» начинают обретать детективный оттенок: тела – то нет! И есть свидетели этого! Для полноты картины хотелось бы видеть текст требования «Помгола», поименный состав группы работников ГПУ и протоколы изъятых драгоценностей и регалий: словом, поле для поисков открыто. Любая находка будет интересной.

А вот ещё один, земной свидетель, действительно имел место.

3.Агния. А что было дальше?

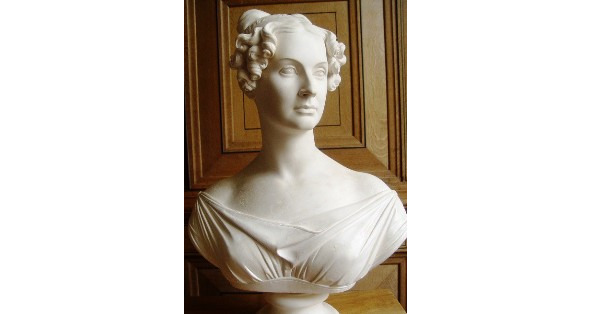

Рассказывая об истории семейства Орловых в посте «Семеновское. Отрада.» я и не предполагал, что придется вернуться к ней так быстро. На сей раз речь пойдет о дочери Алексея Орлова – графине Анне Алексеевне Орловой – Чесменской. Анна – единственная дочь гр. Алексея Григорьевича Орлова и гр. Евдокии Николаевны Лопухиной; родилась 2 мая 1785 г. в Москве.

Рано осталась без матери, на попечении отца, получила вполне приличное образование с упором на изучение языков: французского, немецкого, английского. В возрасте восьми лет графиня становится фрейлиной, но только в 1796 г. она была привезена своим отцом в Петербург и представлена императрице Екатерине и получила благосклонный отзыв последней. Затем была длительная поездка с отцом за границу на время воцарения императора Павла I и возвращение лишь после вступлением на престол императора Александра I. В это время Анне Алексеевне было уже 16 лет – возраст замужества – и её руки ищут известные люди: в числе их были кн. Куракин, известный богач и вельможа, и кн. Платон Зубов; но графиня Анна отклонила их искания. Любовь пришла позднее в лице графа Николая Михайловича Каменского; все было в пользу этого брака, собирались докладывать императору Александру, но, видимо, случиться этому было, попросту не суждено. А в 1807 г. умер гр. А. Г. Орлов. Его дочь сделалась обладательницей многомиллионного состояния, которым управляла сама, отказавшись от помощи дяди, гр. Владимира Григорьевича, который, как мы помним, прекрасно обустроил усадьбу в Семеновском. Отказ осложнил их отношения на продолжительное время. Управлять делами она пригласила своего побочного брата генерала А. А. Чесменского. Дальнейшая жизнь её складывалась весьма своеобразно – львиную долю собственных сил и средств графиня Анна отдавала церкви, не прерывая при этом светскую жизнь. Мало того, Анна Алексеевна пользовалась большим расположением всей царской фамилии. Двор осыпал ее своими милостями. В 1817 году Анна Алексеевна была пожалована в камер-фрейлины, Император Александр I пожаловал ей портрет императрицы Елизаветы Алексеевны, а позже, во время коронации Николая I, графиня получила знаки ордена Св. Екатерины меньшего креста; в 1828 г. гр. Орлова сопровождала Императрицу Александру Федоровну в ее путешествии по России и за границей. Согласитесь, это дорогого стоит. В религиозных вопросах главным действующим лицом в её судьбе становится монах Александро-Невской лавры Фотий, усилиями графини ставший в 1822 году настоятелем Юрьева монастыря в Новгородской губернии. Графиня Орлова купила близ монастыря большой участок земли, выстроила усадьбу и переселилась сюда из Петербурга на постоянное жительство. Она приняла самое непосредственное участие в судьбе Веры Молчальницы. Она редко покидала свое новое убежище, и так его полюбила, что перевезла в Юрьев монастырь останки своего отца и дядей, где они и пролежали очень долго, пока не были перевезены в усыпальницу в Отраду. Графиня мало-помалу окончательно подчинилась своему духовнику, и ничего не делала без его разрешения. Он умер на ее руках за несколько лет до смерти самой графини. Всего на помощь монастырям и обителям Графиня Анна истратила к 1848 году около 25 000 000 рублей – чудовищные средства. По одной из версий во время поездки в Киев она приняла постриг под именем Агнии.

И вот здесь наш ждет подлинное откровение: в помянике графини Орловой-Чесменской, отсутствуют имена императора Александра I и его жены Елизаветы Алексеевны. Что может означать только одно: в октябре 1848 года и тот и другая были живы, а графиня была посвящена в тайну их исчезновения.

Не знаю, возможно, для кого-то этот аргумент не покажется существенным, но у меня нет сомнения на этот счет: император Александр I в Таганроге не скончался, а продолжил свой век. Вероятно, его супруга знала и участвовала в интриге, но дальнейшую жизнь вместе с супругом решила не продолжать. Причины к этому были – вспомним трагическую историю штаб-ротмистра Алексея Охотникова.

Я не разделяю версий о том, что названные лица воплотились впоследствии в старца Федора Кузьмича и монахиню Веру Молчальницу. Но хочу дождаться весомых аргументов и интересных версий на этот счет.

Куда лежал дальнейший путь бывшего царя? Кто мог быть опорой в столь нелегком и деликатном деле?

Старые друзья Н.Н.Новосильцев, В.П.Кочубей, А.А.Чарторыйский отпадают по разным обстоятельствам; П.А.Строганов уже отошел в мир иной.

Мне кажется, ответ надо искать в более ранней биографии, в той роли, которую сыграл в его жизни Фредерик Сезар Лагарп, его наставник в юные годы и партнер по доверительной переписке в зрелые годы, когда Александра ждали серьезнейшие испытания. Посмотрим на переписку Александра и Лагарпа.

Вот строки из письма будущего наследника престола, которое помечено рукой Лагарпа «должно быть или в декабре 1794, или в январе или в феврале 1795»: «…Мне нет необходимости повторять это здесь, вы и так поймете, мой дорогой друг, какую печаль я должен испытывать в одно и то же время думая, что должен с вами скоро расстаться, особенно оставаясь один при этом Дворе, который я презираю, и предназначенный к положению, одна мысль о котором заставляет меня содрогаться». То, что он делился такими чувствами с учителем показывает весь его характер. Не раз еще в письмах, написанных после отъезда Лагарпа из России в мае 1795 г., Александр упоминал о своей мечте: отказавшись от власти жить на ферме неподалеку от обожаемого учителя. Понимая, что подобные идеи могут вызвать гнев августейшей бабушки, Александр предпочитал посылать письма с надежными людьми и то же советовал Лагарпу. Что и делалось неукоснительно.

В дальнейшем переписка постепенно угасает (сохранилось всего два письма из Петербурга за 1808 и 1811 гг.), но вновь оживляется в 1813—1814 гг. во время заграничного похода русской армии. Император писал иногда буквально с полей сражений. В Париже Лагарп и Александр снова встретились. Лагарпу был пожалован чин генерал-лейтенанта и высший российский орден св. Андрея Первозванного. Но, конечно, главной его наградой стало признание суверенитета его родного кантона Во, принятое на Венском конгрессе благодаря влиянию императора Александра.

Отметим, что в декабре 1825 года Лагарп был жив и деятелен, так что вполне мог оказать услугу своему августейшему ученику. Николай I, без сомнения, обеспечил финансовую сторону вопроса. При таких обстоятельствах все заинтересованные стороны остались при своих интересах.

Суперзвезда секс шпионажа Дарья

На днях закончил чтение книги Е.М.Иванова и Г.Е.Соколова «Голый шпион». Из серии «Тайны спецслужб», с пометкой «Русская редакция. Воспоминания агента ГРУ».

Агентом ГРУ, поделившимся впечатлениями, является сам Евгений Михайлович Иванов, имя которого не сходило со страниц иностранной и отечественной прессы в конце 60-х годов. Его не стало в январе 1994 г.; похоронен в Москве. Не вижу никакого смысла пересказывать его биографию – просто рекомендую прочесть книгу, где она представлена во всех подробностях.

«Голый шпион» пришел к нам с запада, где он уже был издан и оценен специалистами. Российский читатель смог увидеть книгу только в 2009 году. Она получила много хороших отзывов; совсем недавно мне довелось смотреть интервью с Г.Е.Соколовым в «Свободной Прессе». Интерес к «Голому шпиону» вполне заслужен – книга написана не суконным языком пресловутых «Военных мемуаров», а живым словом, с множеством интереснейших подробностей чисто шпионской деятельности Е.М.Иванова в Норвегии и Англии и хорошей подборкой фотографий. В этом безусловная заслуга Геннадия Евгеньевича Соколова.

А Е.М.Иванова, главного героя книги, я хотел бы отметить не только за основную деятельность, но и за редкую откровенность, с которой он делится с нами своим богатейшим на события и встречи с выдающимися людьми прошедшей эпохи жизненным опытом.

Словом, хорошая книга. Как всегда в литературе такого рода встречаются эпизоды, которые способны удивить и подтолкнуть к поиску побочных тем и подробностей для удовлетворения любопытства читателей.

Цитирую «Голого шпиона»: «Суперзвездой российского секс-шпионажа была несравненная Дарья Христофоровна Ливен, легендарная разведчица русского царя Александра I. Она соблазнила трех министров иностранных дел: англичанина Джеймса Каннинга, австрийца Клемента Меттерниха и француза Франсуа Гизо».

Интересная личность? Ещё бы! Знакомимся ближе: Дарья (Доротея) Христофоровна Ливен, в девичестве фон Бенкендорф родилась в 1785. Младшая сестра Александра Христофоровича Бенкендорфа, который в июне 1826 будет назначен шефом Корпуса жандармов и главным начальником созданного по его инициативе III Отделения Собственной Его Величества канцелярии. Этот орган оценивается по-разному: в советское время его называли системой политического сыска в стране, в настоящее – предтечей контрразведки. Но вот вопросами внешней разведки он не занимался никогда. Почему же так сложилась карьера его сестры?

В 1797 году Дороти – её самое популярное имя при жизни – осталась без матери, но на попечении императрицы Марии Федоровны, жены здравствующего ещё императора Павла I. По воле императрицы воспитывалась в Смольном институте, где, помимо прочих дисциплин, освоила четыре языка.

Мне кажется есть какое-то внешнее и внутренне сходство в облике и судьбе княгини Ливен и героини моего другого сюжета Авдотьи Голицыной.

С 1799 г. Дороти уже фрейлина; затем императрица озаботилась поиском подходящего жениха для неё. Здесь имел место попросту кошмарный момент – монарший выбор пал на графа Аракчеева, что привело Дороти в ужас. К счастью, вскоре был озвучен новый кандидат – генерал-адъютант граф Христофор Андреевич Ливен, мать которого была фрейлиной и близкой подругой Марии Фёдоровны. При полном согласии молодых людей их бракосочетание состоялось 24 февраля 1800г.

Первые восемь лет супружества Дороти провела в Петербурге, полностью отдавшись светской жизни, обретая солидные навыки флирта. Пока муж был занят служебными делами – его карьера складывалась успешно – молодая графиня сумела обольстить великого князя Константина Павловича, затем увлекалась князем П.П.Долгоруким.

1809 г. Графиня Дороти, вполне оформившаяся и состоявшаяся придворная дама, неоднократно танцевавшая и беседовавшая с императором Александром I, отправляется с мужем в Пруссию. После заключения Тильзитского мира граф Ливен меняет военное поприще на дипломатическое и становится послом в Берлине. В немецкой столице Дороти добилась известности в качестве хозяйки литературно-политического салона; не чуждалась она и светских мероприятий – её стала интересовать и политика. Завязались знакомства с влиятельными людьми, но для подлинной секс-миссии понадобилось сменить провинциальный Берлин на блестящий Лондон. Переезд совпал с началом наполеоновского нашествия на русские земли.

В Лондоне чета Ливен задержалась до 1834 года – здесь Дороти и проявила себя в полном блеске. Надо заметить, что граф Ливен достаточно прохладно относился к исполнению своих обязанностей. Иное дело графиня Дороти – она вновь создала свой салон, где охотно проводили время не только многие английские, но и европейские политики, влиятельные персоны и известные аристократы. Природная наблюдательность и догадливость помогала ей из полученных сведений угадывать истинное настроение лиц, состоявших в правительстве. Своим наблюдениями она делилась с мужем – он и предложил ей как-то составить депешу для сообщения графу Нессельроде, что вскоре стало делом обыкновенным. Проницательный министр иностранных дел быстро сообразил, какие выгоды он получит при умелом воздействии на ситуацию и взял дело в свои руки. Отныне и надолго графиня Дороти становится его европейским резидентом и действует, руководствуясь его наставлениями. Вскоре граф Нессельроде стал переписываться с Дороти минуя посланника; затрагивались и обсуждались вопросы, не только имевшие отношение к русской политике, но и вполне интимного характера. Да и сам император Александр не оставлял графиню без внимания – беседовал с ней о европейской политике и снабжал словесными инструкциями. В 1816 году Дарья Христофоровна была награждена орденом св. Екатерины 2-й степени. Что и говорить, высоко ценили при русском дворе заслуги своих разведчиков. Через Нессельроде

она с мужем (точнее, муж при ней) были приглашены на знаменитый Венский конгресс, собравшийся в октябре 1814 года. Еще до официального открытия в ноябре он был, как теперь говорят, «обречен на успех»: в столицу Австрии съехались почти все первые лица европейских государств. Был приглашен и представитель Франции Талейран.

Вот здесь и состоялась первая очная встреча графини Дороти и графа Нессельроде. Связь этих людей, не перерастая в дружбы и не переходя за рамки дозволенного, длилась затем долгие годы, до самой кончины Дороти. В эту встречу Нессельроде познакомил ее со своим старым приятелем князем Меттернихом, знать настроения и замыслы которого было очень важно. Нессельроде просчитал, что Доротея окажется ему хорошей помощницей. И не ошибся.

29 ноября 1814 года Людвиг Ван Бетховен в присутствии коронованных особ дирижировал патриотической кантатой «Славный миг». Ему аплодировали стоя и короли и министры; и как раз в эти минуты Дороти беседовала с Меттернихом.

Многоопытный министр иностранных дел Австрии пал, будучи не в состоянии не отказать себе в радостях свидания с Дороти. Вначале они носили чисто светский характер, затем стали уединенными и, наконец, интимными.

Самое забавное, что ставший источником ценнейшей для русского двора информации Меттерних, в общении с Дороти «явно стремился завербовать её как ценного агента, близкого и к российскому, и к английскому двору. И это ему удалось с ведома, понятное дело графа Нессельроде. Таким образом наша героиня стала и двойным агентом, что делало её жизнь нескучной вдвойне.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов