Полная версия:

История научных исследований в области биотелеметрии и телемедицины в России (1900–1991 гг.)

Параллельно, в стране происходит значимое событие в области организации научной деятельности: 15.10.1932 г. Институт экспериментальной медицины реорганизован во Всесоюзный институт экспериментальной медицины (ВИЭМ) при Совете Народных Комиссаров СССР; возглавляет новое учреждение Л. Н. Федоров218.

Новый научный центр создается «для всестороннего изучения человеческого организма на основе использования новейших достижений техники, физики, химии и биологии», он получает значительное материально-техническое и ресурсное обеспечение219. Благодаря усилиям Н. И. Проппера Институт психоневрологии возвращает себе прежнее название – Институт высшей нервной деятельности – и 17.03.1933 входит в состав ВИЭМ в качестве «Московского филиала», поставив целью «разрешение задач в области физиологии и патологии органов чувств, предусмотрев необходимые для этой цели перегруппировки своих внутренних сил и некоторое изменение своей структуры»220.

Александр Александрович Ющенко становится сотрудником ИВНД 01.07.1929 г.221; 15.04.1930 г. он приступает к работе «фактически» в физиологическом отделе222. Относительно физиологического отдела в этот момент времени следует отметить следующее. В целом, данное структурное подразделение занимается исследованиями по научным тематикам ИВНД, перечисленным выше223. На момент прихода на работу А. А. Ющенко, согласно штатному расписанию в отделе работают 4 научных сотрудников первого разряда (Чечулин С. И., Башмаков В. И., Юрман М. Н., Крылов В. А.), 3 – второго разряда (Стариков Г. С., Шмидт В. Ф., Михельсон Н. И.), 1 препаратор (Ролле С. Д.) и 3 лабораторных служителя (Богатырев Ф., Сейфудинов, Щеглов Я.). В отделе отсутствует заведующий, в то время как в других структурных подразделениях ИВНД есть соответствующая штатная единица224. Руководство ИВНД ведет поиск кандидатуры; в плане на 1931 г. за будущим руководителем даже «бронируются» еще не утвержденные темы научно-исследовательских работ225.

Что касается всего учреждения, то в 1930 г. завершается переезд ИВНД в новые помещения в Покровском-Стрешнево. Институт «не вполне развернут» и основные усилия носят организационный характер; тем не менее, в его структуре появляются лаборатория по изучению нервно-мышечной физиологии и микрофотографическая лаборатория. На основе материалистической диалектики выполняются научные исследования «динамики и статики нервной системы в филогенетическом и онтогенетическом разрезах», локализации функций, подкорковых центров и вегетативной нервной системы, архитектоники мозга и ее связи с физиологией; идет развитие теории парабиоза, учения Шеррингтона о мышечной рецепции. По линии взаимодействия с Обществом психоневрологов-материалистов выполняются научные исследования влияния трудовых процессов на психику, изучаются проблемы утомления и деформации личности под влиянием трудовых процессов (проблема социальной психопатологии)226. Конкретно в физиологическом отделе завершаются темы, связанные с изучением последствий удаления участков центральной нервной системы, исследованием лабильности функций нервно-мышечного аппарата, влиянием катодной депрессии227.

Материально-техническое и кадровое состояние ИВНД крайне плохое. На совещании ученых секретарей учреждений Комакадемии 26.03.1930 обсуждались перспективы и организация научно-исследовательской работы. Ученый секретарь института – на фоне «победных реляций» других учреждений – сообщает о серьезном недофинансировании, отсутствии оборудования, дефиците кадров, отказе квалифицированных специалистов и профессоров оформляться на работу в ИВНД из-за отсутствия оснащения для научных экспериментов, рисков потери аспирантов. Неудобное расположение института в Покровском-Стрешнево создает дополнительные трудности для сотрудников. «Небольшая группа <…> до сих пор не ушла оттуда, но только потому, что они коммунисты и потому, что они сознают, что институт этот должен существовать, что нельзя дискредитировать идею»228.

К концу года ситуация практически не изменилась. В здании ИВНД нет газа, воды, отсутствует библиотека; в целом требуется ремонт на колоссальную сумму в 200 тысяч рублей либо новое, приспособленное здание. Отчет о деятельности Института за 1929—1930 г. завершается следующими словами: «В общем сейчас работа Ин—та началась. Начались занятия с аспирантами. Думаем, что в ближайшее время выйдем из кризиса. УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ»229.

Подтверждение сложного положения ИВНД мы обнаруживаем и в словах А. А. Ющенко. Предлагая улучшения по секции естественных наук Комакадемии он говорит о дисциплине и приведении институтов «в надлежащий вид в смысле возможности проведения современного эксперимента»230.

Несмотря на сложную материально-техническую ситуацию, научная работа в ИВНД ведется достаточно активно. К 1930 г., то есть за 5 лет своего существования, «институт выпустил один том работ <…> имеет около 15 работ, напечатанных за границей»; коллектив учреждения амбициозен («Задача, которую ставит себе институт, огромна»)231. Указанный сборник содержит 23 статьи, отражающих все основные научные тематики ИВНД в тот период; также в нем приведен список из 21 научной публикации Института за период 1926—1929 гг., причем 6 из них – на немецком языке232. Отметим, что изначально планировалось выпустить двухтомный сборник научных трудов ИВНД (по 15 печатных листов в 1928 и 1929 гг. соответственно)233, в действительности в свет вышел только первый том.

С момента трудоустройства в ИВНД А. А. Ющенко включается в выполняемые физиологическим отделом темы, посвященные научному решению «ряда проблем по линии психо-неврологии»234. В частности, совместно с научным сотрудником Юрманом он изучает влияние лучистой энергии на деятельность центральной нервной системы235, в июне 1930 г. делает доклад на научной конференции ИВНД по теме «Изучение связи психических явлений с двигательными и секреторными рефлексами»236.

Однако одновременно он ведет и самостоятельные исследования, создавая свою оригинальную концепцию. В этом вопросе Ющенко находит сторонника и помощника в лице сотрудника физиологического отдела, конструктора-механика Леонида Алексеевича Чернавкина. Формируется микрообъединение в составе врача-физиолога и инженера.

Леонид Алексеевич Чернавкин – соавтор Ющенко и человек, технически реализовавший «радиометодику». Родился в апреле 1899 г. в семье служащих, сам по социальному положению рабочий (позднее указывал «служащий» из «мещан»), беспартийный. Получил среднее и профтехническое образование, «самообразование», приобретя специальность «конструктор»237. До революции работал на заводах, в Гражданскую войну с 1918 по 1922 гг. служил в Красной армии (механик автобригады). С 1922 по 1928 гг. работал механиком в Народном комиссариате Рабоче-крестьянской инспекции. Принят на работу в КА 01.12.1929, в физиологическом отделе ИВНД начал трудиться с 10.11.1931 г. сначала в должности механика-конструктора238, затем младшего научного сотрудника-конструктора239. К маю 1932 г. единственным его научным трудом была совместная с А. А. Ющенко публикация по теме «радиометодики»240. Позднее, Чернавкин работает в Экспериментальной лаборатории ИВНД (уже в статусе Московского филиала ВИЭМ), общее количество сотрудников которой составляло 18 человек. «Одной из первых работ мастерской надо считать сконструированную и изготовленную, по идее профессора Ющенко А. А. и под непосредственным руководством тов. Чернавкина, радиоустановку для наблюдения за собакой на расстоянии (шаг, слюноотделение, дыхание и т.д.), которая состоит из генератора высокой частоты-передатчика, помещаемого на собаке и приемника с автоматической регистрацией, помещаемого в лаборатории»241. Также в 1933 г. Леонид Алексеевич сконструировал и изготовил «адаптометр системы Лазарева-Чернавкина»242.

В должности «консультанта по оборудованию» в ВИЭМ Чернавкин работал до 1937 г., 22 октября этого года он был переведен в Центральную опытно-исследовательскую лабораторию Госсздравпроекта «для окончания работ по оборудованию сигнализации в поликлинике Аэрофлота»243.

В 1930 г. микрообъединение инженера и физиолога «вырабатывало методику изучения поведения животных в условиях свободного передвижения. Регистрация результатов поведения при помощи РАДИО»244. Ющенко четко осознает экспериментальный характер своей работы и утверждает, что положительное влияние его исследований на практическую работу по социалистическому строительству может быть только в случае дальнейшего развития методологии245.

В декабре 1930 г. А. А. Ющенко делает доклад на научной конференции ИВНД по теме «Новая методика изучения двигательных и секреторных реакций („радиособака“)»246. Этот эпизод мы рассматриваем как первое публичное представление научной концепции дистанционной фиксации физиологических параметров в естественных условиях посредством телекоммуникационных технологий, то есть – биотелеметрии.

Можно сделать острожное предположение, что инновационные научные идеи А. А. Ющенко и послужили причиной принятия его на работу в ИВНД и последующего быстрого продвижения по карьерной лестнице.

Согласно отчету ИВНД за 1930 г., тема «радиометодики» осталась не законченной и была перенесена на следующий период247.

1931 год. Следующий год ознаменовался должностным повышением А. А. Ющенко.

17 января 1931 г. он временно назначается заведующим физиологическим отделом и включается в дирекцию ИВНД. Это решение принимается на заседании дирекции Института (протокол №6 от 17.01.31), затем утверждается приказом по учреждению (приказ №2 от 17.01.1931, параграф 2)248. В апреле дирекция заслушивает доклад А. А. Ющенко о выполнении плана работы вверенного структурного подразделения, в целом поддерживает основные его предложения кадрового и научно-организационного характера, после чего принимает решение утвердить с 22 апреля Ющенко заведующим физиологическом отделом (протокол от 22.04.1931, параграф 8)249. Это решение утверждается приказом по учреждению (от 27.04.31 №14, параграф 4)250.

Как руководитель (еще потенциальный и уже фактический) А. А. Ющенко всячески усиливает кадровый состав отдела251. По-видимому, из-за сложного материально-технического положения учреждения в целом привлечь на работу постоянных сотрудников было сложно. Тогда к научно-исследовательским темам отдела привлекаются «консультанты» – ведущие ученые, работающие на договорных условиях. В начале 1931 г. по инициативе А. А. Ющенко в физиологический отдел в качестве консультанта приглашен психофизиолог, профессор Ленинградского педагогического института Леонид Леонидович Васильев (1891—1966) (протокол заседания дирекции ИВНД от 26.02.31 №11)252. Именно Васильев предложил развивать в ИВНД направления электронейрофизиологии, биофизики, активно использовать метод хронаксиметрии – все для более углубленных исследований вопросов психофизиологии и физиологии труда. Была проведена соответствующая «чистка тем физиологического отдела» (протокол заседания дирекции ИВНД от 07.03.1931 г. №12)253. В декабре в качестве консультантов приглашены биохимик и физиолог, профессор Лина Соломоновна Штерн (1875—1968) и физиолог Чернышев (одобрение дирекции в протоколе заседания от 20.12.1931 №2)254.

В 1931 г. «Институт высшей нервной деятельности наметил узловые проблемы, связанные, во-первых, с процессами труда, в частности, проблема стимуляции труда, изучение норм поведения в процессах труда и ряд теоретических проблем, связанных с изучением проблем психотехники в эпоху строительства социализма. В частности, у них намечена, например, проблема психопатологии, социальной психопатологии и т.д.»255.

Физиологический отдел проводит мощную самокритику: не продвинулись дальше «лягушачьей и собачьей физиологии, сделав последнюю подсобной к изучению нейрофизиологии человека», «тематически повторялись зады Павловской школы, школы Орбели», не проводили критический пересмотр собственной деятельности на основе марксистско-ленинской теории. Теперь отдел должен работать, «поворачиваясь, в целом, на решение проблематики человека»256.

В план научно-исследовательских работ ИВНД на 1931 г. предлагается включить несколько исследований, выполнение которых должно было осуществляться под руководством и с непосредственным участием А. А. Ющенко257:

1. Проблема структурного соотношения функций высшей нервной деятельности:

– тема №7 «Сравнительный анализ рефлексов свободно-двигающейся и иммобилизированной собаки (с применением особой радиоустановки)» (при участии Чернавкина и Резвякова);

– тема №8 «Секреторно-двигательные рефлексы в процессе работы у человека»;

– тема №11 «Влияние симпатической нервной системы на возбудимость двигательного нерва».

2. Проблема утомления и психофизиологических условий стимуляции в трудовом процессе (лабораторный анализ):

– тема №1 «Влияние утомления на безусловные и условные рефлексы» (в рамках этой теме, в том числе физиологический отдел должен был реализовать «экспериментальное вызывание, предупреждение и ликвидацию утомления у животного путем подбора определенных ситуаций и раздражителей»258).

Также в рамках первой проблемы предполагалось участие Ющенко в теме клинического и биохимического отделов «Компенсаторные образования при психических заболеваниях и в процессе формирования характера (клиническое, биохимическое, генеалогическое, рефлексологическое исследования)» (совместно с Серейским, Сухаревым, Фрумкиным).

В итоге, в план физиологического отдела ИВНД на 1931 г. были включены научно-исследовательские работы259:

1. Проблема «Функциональная пластичность»:

– тема №1 «Учение об условных рефлексах и поведение» (бригадир Ющенко; бригада: Розенцвейг, Рампан, Арский). Теоретическая работа с целью критики основных положений «русской физиологической школы в вопросе изучения условных рефлексов и поведения», оценки данных «синтетического изучения условных реакций и поведения животных при свободном передвижении». Результаты НИР должны были быть изложены в форме доклада к 01.11.31;

– тема №3 «Секреторные и двигательные реакции животных (собака, обезьяна) в условиях свободного передвижения» (бригадир Ющенко; бригада: Залманзон, Чернавкин, Рампан, Толмасская, Арский). Экспериментальная работа с целью дальнейшего развития «методики ЮЩЕНКО-ЧЕРНАВКИНА», изучения основных различий секреторных и двигательных реакций иммобилизированного и свободно перемещающегося животного. Также предполагалось осуществить «накопление данных» для дальнейших исследований. Выполнение темы требовало выделения «специальных средств». Предварительные результаты НИР должны были быть сформулированы в форме доклада к 01.06.31, а затем – опубликованы (к 01.01.1932); фактическая публикация состоялась в течение 1932 г., о чем будет подробно изложено далее; отметим, что результаты данной работы должны были найти «практическое применение в сторожевой службе» (речь идет о подготовке служебных собак);

– тема №7 «Внутренние связи ц. н. с. и влияние временного нарушения их на функциональную пластичность сложных рефлекторных реакций». Результаты этой экспериментальной работы Ющенко и Пупко, базировавшейся на различных хирургических вмешательствах, опубликованы позднее, в 1933 г.260

2. Проблема «Утомление»:

– тема №3 «Влияние утомления на условные двигательные и секреторные рефлексы свободно передвигающегося животного» (бригадир Ющенко; бригада: Куватов, Лившиц). Использовалась методология темы №3 проблемы «Функциональная пластичность»; в отношении лабораторных животных применялись различные методы для достижения разных степеней утомления. Результаты предполагалось представить в 1932 г.

3. Проблема «Локализация». Здесь Ющенко участвовал в бригаде под руководством Залманзона, проводившей экспериментальное сравнительное изучение поведения и условных рефлексов у разновидностей собак и других животных (взаимодействие физиологического и анатомического отделов).

В этом году научно-конструкторская деятельность Ющенко и Чернавкина велась по двум задачам: создание радиоаппаратуры и создание оборудования для физиологических измерений.

В рамках первой задачи ученые сконструировали собственный «специальный передатчик», так как использовать существующие было невозможно из-за «тяжести, громоздкости и сложности в эксплуатации». Электропитание обеспечивалось от элементов карманных фонарей. «Передатчик монтирован в двух карманах, которые укрепляются на спине свободно передвигающегося животного. Над карманами укрепляется небольшая круговая антенна. Вся передаточная установка с антенной весит только 400 г». Прием данных осуществлялся на супергетеродинный приемник, отличавшийся повышенной чувствительностью, так как «мощность, получаемая от передатчика, ничтожна <…>». Схемы обоих компонентов радиоаппаратуры были опубликованы261.

В рамках второй задачи были разработаны два варианта приспособления для отсчета секретируемой биологической жидкости (выделяющейся слюны). С точки зрения физиологии «радиометодика» применялась для исследований условных рефлексов, прежде всего – секреторных реакций (слюноотделения) у экспериментальных животных. Однако ключевым отличием научных исследований «бригады» Ющенко от результатов научной школы академика Павлова стало изучение рефлексов в условиях свободного передвижения животного. Непосредственно для фиксации и измерения объема секретируемой жидкости (слюны) исследователи использовали собственные разработки. В первой версии – оригинальную воронку для жидкости; капля слюны «повышая давление в воронке, давит на резиновую мембрану <…> и замковый контакт <…>», генерируя радиосигнал. Во второй версии – конструкцию на основе прибора Ганике для отсчета выделяющейся слюны (Евгений Александрович Ганике, 1869—1948, профессор, автор ряда изобретений в области аппаратурного обеспечения физиологических исследований; основной помощник И. П. Павлова262). Поступающая в накопитель (двухкамерный сосуд) биологическая жидкость оказывала давление на электролит, который замыкал электрическую сеть и вызывал генерацию звукового радиосигнала. Радиопередатчик размещался «на седле собаки». Первая конструкция прибора позволяла дистанционно фиксировать только факт секреции (слюноотделения). Вторая – точную регистрацию числа капель, то есть проводить дополнительный количественный анализ263. Оба прибора включали в цепь радиопередатчика и применяли в ходе физиологических научных экспериментов.

В 1931 г. происходит ключевое событие – из объекта исследования радиометодика становится методом научного познания. К инициативному микрообъединению примыкает сотрудник физиологического отдела Василий Яковлевич Кряжев.

Нами впервые обобщены основные биографические сведения В. Я. Кряжева на момент работы под руководством А. А. Ющенко (на основе архивных материалов личных дел сотрудников Комакадемии).

Кряжев Василий Яковлевич264. Родился в 1896 г. во Владимирской губернии (отец рабочий, мать крестьянка). На фоне проблемной семейной ситуации, из-за чего «очень рано приступил к физическому труду». Учился в различных учреждениях начального уровня, причем будучи еще учеником уже подрабатывал как «помощник учителя». В 1919—1922 гг. учился в Ивановском педагогическом институте. Работал в области среднего образования в Ивановской области, занимая разные должности. Параллельно, в 1922 и 1924 гг. прошел Высшие педагогические курсы в Москве. В 1925 г. работал «сверхштатным» научным сотрудником «в Институте Мозга в Ленинграде у Бехтерева», одновременно – руководитель детского дома, преподавал на педагогических курсах. После этого поступил в аспирантуру по физиологии при КА (1926—1929 гг.). С 01.10.1930 г. В. Я. Кряжев – старший научный сотрудник физиологического отдела ИВНД. Научный стаж вел с 1922 г., а по специальности «физиология» – с 1924 г. В изучаемый период – автор 12 научных статей, в том числе одной работы на немецком языке; две статьи опубликовал уже будучи сотрудником ИВНД. Изучал условно-рефлекторную деятельность у животных, в том числе при бешенстве, на фоне оборонительных реакций других животных и т.д., занимался вопросами физиологии «в коллективной обстановке». С 1929 г. вел исследования по применению метода коллективного эксперимента в клинике. Беспартийный, но с 1921 г. состоял при ячейке сочувствующих.

До момента начала совместной научной работы с А. А. Ющенко, Кряжев – уже весьма продуктивный научный сотрудник ИВНД, его тематика коллективного физиологического эксперимента фигурирует в программных материалах265.

Отметим, что практически все исследования академика Павлова выполнены с использованием секреторно-фистульной методики (в таком случае единственным индикатором высшей нервной деятельности служила слюноотделительная реакция). На этом фоне

В. Я. Кряжев доказал необходимость интегрального подхода, изучив функционирование слюнных желез одновременно с деятельностью дыхательной, сердечно-сосудистой и мышечной систем и доказав факт комплексности условных рефлексов266.

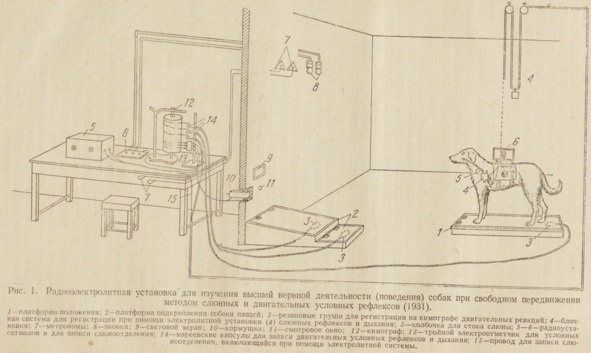

Итак, именно В. Я. Кряжевым радиометодика была впервые применена в 1931 г. как метод физиологического эксперимента на животном: «В нашу задачу входило, с одной стороны, испытание радиометодики на опыте и, с другой стороны, изучение восстановления ранее выработанного двигательного пищевого рефлекса и диференцировки в условиях свободного передвижения». Эксперимент проводился в две фазы. Сначала формирование и оценка рефлексов осуществлены по стандартной методике; затем, спустя 6 месяцев, изучены восстановление и характеристики рефлекторных процессов уже с применением радиометодики (» <…> с помощью радиопередачи удается регистрировать отделение слюны у собаки, находящейся в условиях свободного передвижения. Слюноотделение записывалось на кривой кимографа в виде вертикальных столбиков, а иногда в виде сплошной кривой. <…> Одновременно с регистрацией слюноотделения производилась с помощью воздушной передачи кимографическая запись передвижения животных от места положения до места подкормки»)267. Использовав новый биотелеметрический метод Кряжев смог выявить выраженные различия рефлекторных процессов у свободно перемещающихся и мобилизованных животных, в частности крайнюю лабильность двигательных условно-пищевых рефлексов268 (рис. 3.2). Обе заявленные задачи исследования были выполнены. Радиометодика успешно применена в качестве нового инструмента научного познания; благодаря ей были получены принципиально новые знания в области физиологии. Научные результаты опытов В. Я. Кряжева были опубликованы в 1932 г.

Рисунок 3.2 – Иллюстрация из монографии В. Я. Кряжева (1955): «Радиоэлектролитная установка для изучения высшей нервной деятельности (поведения) собак при свободном передвижении методом слюнных и двигательных условных рефлексов (1931)»269

Также в 1931 г. Ющенко совместно с Чернавкиным ведет исследования в сфере адаптации «радиометодики» для человека270; эта работа вновь проводится вне официальных НИР института, хотя авторы видят в ней широкие перспективы для физиологии человека и физиологии труда: «Не трудно видеть, что передатчик и приемник нашей „радиометодики“ могут быть использованы за пределами изучения условных рефлексов, т.к. в качестве третьего звена могут включаться приборы, регистрирующие напр. дыхание, различные движения человека и т.д.»271.

При изучении документов и публикаций коллектива А. А. Ющенко обращает на себя переход от немного шутливого выражения «радиособака» к термину «радиометодика».

С одной стороны, это придание академичности рабочему жаргону, а с другой – подчеркивание масштабируемости концепции на исследования физиологии человека.

В этой связи Ющенко и Чернавкиным сделано некоторое «видоизменение» методики «при перенесении ее на человека» (рис. 3.3). Радиопередатчик теперь размещался в кармане одежды, а антенна размещалась на голове «в виде головного убора»272. «Включая в цепь передатчика… различные приборы, мы можем регистрировать у человека число шагов, сердечную деятельность, дыхание и т.д., в опытах с собаками – специально нас интересующее слюноотделение. Для записи шагов мы прибегали к шагомеру… Тоны сердца передаем ленточным микрофоном. Угольный не годится, так как дает дополнительные шумы при движении»273. Таким образом, ученые использовали радиометодику для дистанционной трансляции:

– параметров физической активности (внутрь шагомера добавлены два контакта, замыкаемые при движениях специальным молоточком);

– звуковой картины сердца (ленточный микрофон);

– показателей рефлекторного слюноотделения к животных (оригинальные приборы).

Приборы для сбора слюны у человека не использовались, так как их применение требовало хирургического наложения фистулы – искусственного свища. Впрочем, во время работы у профессора Н. И. Красногорского Ющенко проводил физиологические эксперименты, связанные с учетом слюноотделения, на детях с фистулами; конечно же, искусственные свищи были наложены по медицинским причинам, как этап лечения того или иного заболевания, а не в целях экспериментов274.