Полная версия:

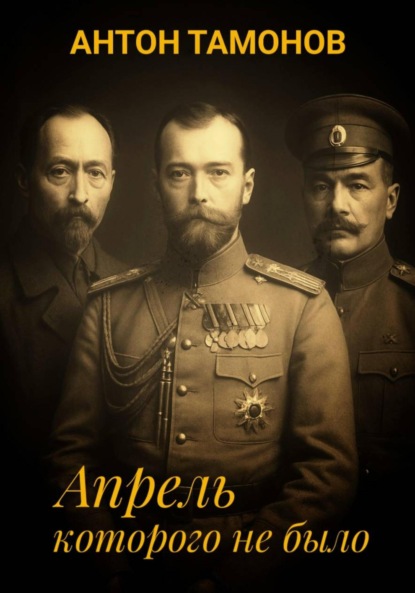

Апрель, которого не было

– И еще, – император на мгновение остановился рядом с Грековым, – сделайте, полковник, о чем я вас попросил…

– Слушаюсь… – Он метнулся в сторону Тайницкой башни, растворяясь в сумерках как тень.

Через десять минут броневик «Остин», окруженный плотным кольцом пластунов с карабинами наперевес и терскими казаками верхом, медленно двигался по еще дымящимся улицам к Сухаревской площади. Влад стоял в открытом люке броневика, лицо бледное, но непроницаемое под козырьком фуражки. Запах гари и чего-то кислого – раздавленной капусты, человеческого пота – ударил в нос. Зрелище открылось мрачное: тысячи людей, в основном женщины в потертых платках, старики, подростки, сжались за дрожащим кордоном солдат. Лица были изможденные, глаза – полные страха и злобы. Крики, сначала неразборчивые, сливались в гул: «Хлеба!», «Домой!», «Долой войну!» Камни и комья замерзшей грязи уже летели в солдатские шеренги.

Броневик остановился в пятидесяти шагах от переднего края толпы. Корнилов, скакавший рядом, крикнул:

– Ваше Величество, дальше нельзя! – Влад отмахнулся. Он видел, как пластуны напряглись, прижимая приклады к плечам. Один выстрел – и площадь превратится в бойню. Он глубоко вдохнул воздух, пропитанный отчаянием. «Надо было залезть выше. Чтобы все видели.» Без колебаний, цепляясь за холодную броню, он вскарабкался на крышу броневика. Его фигура в простой шинели, внезапно возвышающаяся над морем голов, вызвала замешательство. Крики стихли на мгновение, сменившись гулом удивления. Тысячи глаз уставились на него:

«Уважаемые! Граждане! Братья и сёстры! – его голос, усиленный внезапно наступившей тишиной, прокатился над площадью, чистый и резкий, как удар колокола. Он видел, как женщины в первых рядах вздрогнули, услышав обращение «сестры», – бойцы нашей армии и флота, рабочие и крестьяне! Он перечислил всех, кого видел перед собой – солдат в шинелях, женщин в платках фабричных работниц, стариков с мозолистыми руками, – Я, Император Всероссийский, к вам обращаюсь, друзья мои!10»

Он сделал паузу, выслушивая эту новую, гнетущую тишину. Только ветер шелестел обрывками афиш на стенах. Даже плачущий ребенок притих. Он видел недоумение, смешанное с проблеском чего-то иного – надежды? страха перед государем, внезапно явившимся из дыма?

«Хлеб есть! – он выкрикнул это так громко, что эхо отозвалось от стен Сухаревской башни. Тысячи лиц напряглись, – эшелоны с зерном – пшеницей, рожью – стоят на путях! Он видел, как сжатые кулаки разжимаются, как старуха в первом ряду перестала креститься и уставилась на него широко раскрытыми глазами, – но они не в Москве! – добавил он, и в толпе пронесся вздох разочарования и гнева. Он поднял руку, требуя тишины. – Они стоят в тупиках подальше от столицы! Их держат там не враги внешние! Его голос зазвенел металлом, – их держат там спекулянты, аферисты и авантюристы всех мастей! Провокаторы и предатели! – Он выкрикивал слова, как обвинительный приговор. – Они организуют голод намеренно! Чтобы на вашей беде, на ваших голодных детях, разграбить нашу отчизну! Он ткнул пальцем куда-то за толпу, будто указывая на невидимого врага. – Прикрываясь революционными лозунгами! Криками о свободе и земле, – он сделал паузу, давая словам врезаться в сознание. Видел, как мужчина в рваном пиджаке кивнул, сжав челюсти. – В деревнях кулаки и мироеды прячут зерно в ямах! В городах купцы скупают муку по дешевке и держат на складах! Его голос сорвался на крик, полный праведной ярости. – И все они разглагольствуют одно: во всем виноват император! Царь не дает вам хлеба!»

Наступила мертвая тишина. Только ветер свистел в разбитых окнах башни. Он видел, как недоумение сменяется медленным пониманием на лицах людей. Видел, как женщина с младенцем на руках прижала его к себе, ее взгляд стал острым и подозрительным. Он глубоко вдохнул ледяной воздух, наполненный запахом беды и человеческой нужды:

«Я приказываю! – его голос громыхнул, как залп, с этого часа! Всем губернаторам! Всем земским начальникам! Всем городским головам! – Он перечислял инстанции, и каждое слово звучало, как удар молота. – Открыть все зернохранилища! Выставить хлебные лари на каждой площади! Продавать по твердым, довоенным ценам! – Он видел, как солдаты в оцеплении переглянулись. – А спекулянтов и кулаков – хватать! Судить военно-полевым судом! Имущество конфисковывать в пользу голодающих! – Он ударил кулаком по броне башни броневика. – Кто попытается саботировать этот приказ – будет расстрелян как изменник Родине и враг русского народа!»

Последние слова прозвучали как приговор. Он стоял, тяжело дыша, его шинель развевалась на ветру, лицо было бледно и страшно в своей решимости. Толпа замерла. Ни криков, ни камней. Тысячи глаз смотрели на него – уже не с ненавистью, а с потрясением, с зарождающейся надеждой, смешанной с животным страхом перед этой внезапной, абсолютной властью, явившейся из хаоса и обещавшей хлеб и железную руку. Он видел, как старик впереди медленно снял шапку. Потом еще один. И еще. По толпе прокатился шепот, похожий на шум ветра в поле: «Царь… Царь сказал…»

Внезапный выкрик из толпы, резкий и пронзительный:

– А Петроград?! Там голод еще страшней! – Голос сорвался на истерике.

– Там временные… – Влад сделал короткую, зловещую паузу, словно выжидая, пока это слово – «временные» – повиснет в воздухе, отравленное ложью и предательством, – …кричат, что Царь предатель и трус, бросил страну, народ и спрятался или бежал! – Его голос взорвался яростью, чистым, неконтролируемым гневом, который сотрясал его фигуру на броне. – Но я, Император ваш, вот стою перед вами! – Он ударил себя в грудь кулаком, – и заявляю перед лицом всей России! – Его рука резко указала на север, в сторону Петрограда, – уже завтра! Моим именным указом! Будет создана чрезвычайная коллегия!

Он выкрикивал слова, как обет, как клятву на крови: «Коллегия, которая раз и навсегда! – он отчеканил каждый слог, – разберется с теми, кто ворует у народа хлеб! С теми, кто спекулирует на голоде! С теми, кто прячет зерно в ямах, пока дети пухнут! Его глаза метали молнии по толпе, ища невидимых врагов. И эта коллегия! Она будет иметь право… – он сделал еще одну паузу, леденящую кровь, – …право немедленного военно-полевого суда! И исполнения приговора на месте!»

Последние слова повисли в воздухе, тяжелые и неотвратимые, как гильотина. Он видел, как люди в первых рядах инстинктивно попятились. Видел, как Корнилов на земле резко поднял голову, его лицо выражало нечто среднее между ужасом и восхищением. Греков, затерявшийся в толпе штатских, замер, его глаза расширились от осознания масштаба задуманного террора.

– А теперь! – Влад сменил тон, его голос внезапно стал жестким, командным. Он повернулся к Корнилову, который стоял навытяжку у колеса броневика:

– Генерал Корнилов! Немедленно! – его указательный палец ткнул в сторону Кремля, в моем кабинете! Составить список кандидатов в эту коллегию! Только из фронтовиков! Из тех, кто кровь свою проливал за Россию и ненавидит тыловых крыс! Корнилов щелкнул каблуками:

– Слушаюсь, Ваше Величество! – Его взгляд был полон фанатичной преданности. Влад обернулся обратно к толпе. Его голос стал чуть тише, но не менее властным:

«А вас, дорогие мои! – Он обвел взглядом замершую площадь, – я прошу разойдитесь по домам! Мирно! Хлеб будет! Сегодня же начнут открывать лари! – Он сделал паузу, его глаза сканировали лица, ища признаки неповиновения, – но запомните! – Его голос вновь загремел, – кто попытается поднять руку на солдата, на порядок – будет уничтожен как враг народа и предатель!»

Он ударил кулаком по броне в последний раз: «Россия будет спасена! Порядок будет восстановлен! Ценой крови изменников и трусов!» Он резко спустился в люк броневика.

«В Кремль! Немедленно!» – бросил он водителю. Броневик рыкнул мотором и тронулся, рассекая молчаливую, потрясенную толпу, которая медленно, как во сне, начала расходиться. Влад сидел в тесном кузове, его пальцы судорожно сжимали колени сквозь ткань шинели. Лицо было каменной маской, но в глазах горел холодный, расчетливый огонь. Коллегия… Дзержинский… Петроград… Цепочка действий выстраивалась в его сознании с жестокой ясностью. Железо и кровь. Больше никаких полумер.

В Грановитой палате пахло пылью веков и свежей сажей – печи топили наспех. Корнилов уже ждал, разложив на столе карту Петрограда и лист бумаги с набросками имен.

– Ваше Величество, – он встал, – предлагаю возглавить коллегию генерал-лейтенанта Деникина. Он в Орше, но его можно… Влад резко перебил:

– Нет. Деникин нужен на фронте. Комиссию возглавит… – он на секунду запнулся, пальцы нервно постучали по дубовому столу, – …один человек. У меня сегодня должна быть встреча… Он уже здесь. Корнилов нахмурился:

– Кто, Ваше Величество?

Влад ответил не сразу. Он подошел к высокому окну, за которым сумерки сгущались над Москвой. Внизу, во дворе, пластуны в черкесках стояли неподвижно у крытого возка под усиленной охраной. Он ждал Грекова. Каждая минута тянулась как час. Генерал Корнилов, стоявший рядом с картами Петрограда, чувствовал ледяное напряжение в воздухе.

– Надеюсь, что сегодня вечером я это буду знать… – голос императора был тише скрипа перьев в углу палаты. Он не отрывал взгляда от окна. Там, за запотевшими стеклами, возможно, где-то шел человек, чье имя Корнилову пока не называли. Человек из будущего, чье знание истории было острее любой штыка. Человек, который понимал механизмы революции лучше всех штабных теоретиков. Владислав помнил их последний разговор в петербургской кухне, запах чая и дрожь в руках Дмитрия, когда тот доказывал: «Николай не мог выжить, Влад! Система рухнула!» Теперь эта система трещала по швам, но не рухнула. Пока.

***

Час спустя.

Скрип дверных петель заставил его вздрогнуть. В палату вошел адъютант, его шаги глухо отдавались по дубовому полу:

«Ваше величество, к вам Греков». Голос молодого офицера дрогнул на последнем слове. Владислав не обернулся, продолжая смотреть в окно, где первые звезды проступали над кремлевскими башнями. Только пальцы его, сжатые за спиной, побелели у суставов.

Греков вошел, шатаясь. Его шаг был неровным, лицо под слоем копоти и грязи мертвенно-серым. Он остановился в пяти шагах от императорского стола, опираясь на спинку кресла дрожащей рукой:

– Он… согласился, – шепот вырвался хрипло, будто сквозь пелену, – через час. В подземелье Успенского собора. Один, – ротмистр судорожно сглотнул, глаза бегали по комнате, не фокусируясь, – сказал… «Пусть ваш царь не прячется за золотом. Я приду смотреть ему в глаза» … Греков протянул дрожащую руку – на ладони лежал вензельный портсигар Владислава. Серебряная крышка была вмята, будто от удара, – он… бросил его мне в грязь!

Влад медленно повернулся. Металл портсигара был холодным, чужим под пальцами. Он перевернул деформированный предмет, увидев на внутренней стороне крышки тонкую царапину – след от своей же монограммы:

– Ты жив, ротмистр. Значит, он принял знак, – беззвучно повернувшись к Калмыкову, стоявшему у карты Петрограда, он бросил короткую фразу: «Очистить собор. От алтаря до крипты. Ни души.» Есаул кивнул резко, бросив быстрый, оценивающий взгляд на Грекова – тот стоял, глядя в пустоту за окном, будто видел призрака.

Греков вдруг качнулся, опершись о край стола ладонью, сжимая столешницу напряженными пальцами:

– Он… пришел с пистолетом, – прошептал ротмистр, голос сорвался на хрип, – в кармане шинели. За поясом, – он кивнул сам себе, не глядя ни на кого, словно подтверждая страшную догадку.

– Значит, он готов. К любому исходу, – Влад медленно повернулся к окну. Москва внизу тонула в сизой мгле ранних сумерек, лишь редкие желтые огоньки керосиновых фонарей маячили в переулках Китай-города. Тени становились длиннее, зловещими: «Калмыков, ваши люди у крипты?» – спросил он, не оборачиваясь.

Калмыков ответил резко, по-военному:

– Пластуны в арках. Невидимы. Шестеро. С карабинами и кинжалами, – его рука непроизвольно легла на рукоять шашки. Влад кивнул, все еще глядя в темнеющее окно. Отражение его лица в стекле было бледным и незнакомым – лицо Николая Александровича. «Отведите ротмистра, – приказал он тихо, – дайте ему коньяку. Стакан, – он сегодня видел смерть ближе всех нас.» Греков попытался выпрямиться, приняв подобие стойки «смирно», но ноги подкосились. Калмыков, молчаливый и быстрый как тень, уже был рядом, подхватил его под локоть. Без лишних слов увел шатающегося офицера в полумрак коридора, где глухо захлопнулась тяжелая дубовая дверь.

Влад повернулся к Корнилову. В его глазах не было ни страха, ни гнева – только холодная, ясная решимость

– Он знает «всё», Лавр Георгиевич. Каждый наш шаг до завтрашнего рассвета. Каждую ошибку, которую мы еще не совершили, – он подошел к столу, пальцы легли на деформированный портсигар, – именно поэтому он жив. Пока.

За окном окончательно стемнело. Кремлевские стены растворились в черноте, лишь редкие огни караульных постов мерцали внизу. Влад стоял у стола, пальцы бессознательно водили по вмятине на серебряном портсигаре. Холод металла напоминал о ледяном ветре петербургской набережной, где когда-то шел тот роковой грузовик. Теперь здесь, в этом кабинете, пахло воском свечей, порохом и страхом. Страхом, который он чувствовал в каждом взгляде, в каждом сдержанном дыхании за спиной. Даже Корнилов, железный Корнилов, не скрывал сомнений. «Он знает всё». Эти слова повисли в воздухе тяжелее пудовой гири.

Он поднял глаза. В темном стекле окна отражалось бледное лицо Николая Александровича – лицо человека, который должен был отречься три дня назад. Лицо, которое теперь было его лицом. И лицо человека, который ждал его внизу, в сырых подземельях Успенского собора. Он отложил портсигар. Металл звякнул о дубовую столешницу: «Я встречусь с ним, – сказал он тихо, но отчетливо. Голос не дрогнул, – я чувствую, что должен…»

Корнилов знал, что император верил в мистику, его причуды были притчей во языцех в Ставке – Распутин, спиритические сеансы, знахарки… Но сейчас, в такое время? Когда Петроград бурлил революцией, а фронт трещал по швам? Генерал стиснул зубы. Безумие. Но что-то в этом новом, ледяном взгляде Николая заставило его замолчать. Это был не прежний нерешительный царь. Этот человек смотрел на мир как хищник, загнанный в угол, но не сломленный. Корнилов видел такую же решимость только у лучших своих пластунов перед рейдом за линию фронта. Безумие? Возможно. Но безумие, за которым стояла железная воля. И он, Корнилов, служил воле. Даже если она вела в подземелья к неизвестному фанатику с пистолетом за поясом.

Влад не оборачивался. Он смотрел в черное окно, где отражались мерцающие огни караульных постов на кремлевских стенах и его собственное бледное лицо – лицо Николая Александровича. Холод портсигара в руке напоминал о ледяном ветре набережной Невы, о скрежете тормозов грузовика… тогда… Теперь здесь пахло воском свечей, порохом и страхом. Страхом, который он чувствовал в каждом взгляде, в каждом сдержанном дыхании за спиной. Даже Корнилов, железный Корнилов, не скрывал сомнений. «Он знает всё». Эти слова повисли тяжелее пудовой гири.

«Значит, через час…» – голос Владислава был тише шелеста карт на столе. Он не закончил фразу. Через час в сыром подземелье Успенского собора, среди гробниц московских митрополитов, он встретит человека, бросившего его портсигар в грязь.

Корнилов стоял навытяжку, но каждый мускул его лица кричал о протесте:

– Ваше Величество, позвольте мне пойти вместо вас. Хотя бы с парой пластунов в арках…

Влад покачал головой, не отрывая взгляда от окна:

– Он сказал «один». И я буду один, – он повернулся, и Корнилов увидел в его глазах не упрямство, а холодную, выверенную ясность. – Он придет говорить, а не убивать… Голос императора был тише скрипа дверных петель, – это вызов. Он хочет видеть, способен ли я смотреть в глаза тому, кто уверенно, и без сомнений и колебаний идет в будущее… Металл был холодным и чужим в его руке – символом всего, что рухнуло и еще могло рухнуть.

Через полчаса Влад отошел от Грановитой палаты к костру, разведенному у подножия Троицкой башни. Пламя пожирало сырые поленья, выстреливая снопами искр в черноту ночи. Тень императора, гигантская и рваная, металась по древним стенам Кремля, будто пытаясь вырваться из камня. Он сжал деформированный портсигар в кулаке. Углы врезались в ладонь. Боль была ясной, реальной – якорь в море безумия. Дзержинский шел на встречу не как пленник, а как равный. Вызов брошен открыто. Воздух пах гарью и ледяной сыростью камня, пропитанного кровью веков. Где-то за Москвой-рекой, в темноте Сокольников, взметнулась осветительная ракета. На миг замерли зубчатые силуэты крыш, будто затаившаяся армия теней. Там копилась новая буря голода и гнева. Здесь же, под ногами, в сырых подземельях Успенского собора, буря зрела в тишине – буря слов, которые могли спасти или погубить Россию.

Калмыков вернулся из Успенского собора, лицо серое под копотью:

– Крипта пуста, Ваше Величество. Только крысы да старые кости, – есаул бросил взгляд на Грекова, который стоял, прислонившись к Арсеналу, будто его ноги были из ваты. – Полковник… он не в себе. Влад кивнул:

– Оставьте его. И вас всех. У собора – только я, – он снял с пояса кобуру с маузером, передал её Калмыкову. Потом расстегнул кобуру нагана, вынул револьвер, проверил барабан. Шесть патронов. Холодный вес стали успокаивал. Он сунул его за пояс под мундир:

– Час. Потом… Он не договорил. Калмыков и Корнилов переглянулись:

– Ваше Величество, это не дело для императора… – начал генерал. Влад поднял руку:

– Приказ. Ждать здесь, быть готовыми, – он повернулся к Калмыкову:

– Фонарь, – коротко бросил он. Есаул метнулся к броневику, стоявшему у Боровицких ворот. Через минуту он вернулся, держа в руках керосиновый фонарь – старый, походный, с решеткой из черного металла и мутным стеклом. Влад взял его. Металл был холодным, шершавым от ржавчины. Он чиркнул спичкой. Пламя заколебалось внутри стекла, отбрасывая прыгающие тени на древние камни Соборной площади. Этот свет был ничтожен против московской ночи, против миллионов звезд над зубцами кремлевских башен. Как свеча в урагане. Но он был единственным маяком в подземной тьме, куда сейчас шагнет Царь.

Тени глотали его по мере удаления от костра. Стук сапог по камню отдавался эхом в арке ворот. Запах сырости и тления ударил в нос – старый Кремль дышал могильным холодом. Фонарь выхватывал из мрака облупившуюся фреску над порталом Успенского собора: лик святого с выколотыми глазами. Дверь в крипту скрипнула, открывая чёрную пасть. Каменные ступени, скользкие от плесени, вели вниз. Воздух густел, пропитанный запахом земли и гниющих деревянных саркофагов. Фонарь дрожал в его руке, луч выхватывал паутину, оплетшую череп в нише, груду истлевших парчовых лоскутов. Где-то капала вода. Методично. Как отсчёт времени.

– Опоздал, Николай, – голос сорвался с высоты, хриплый, но чёткий. Влад резко поднял фонарь. На груде обвалившейся штукатурки, словно на троне, сидел Дзержинский. Тонкий, как нож. Глаза горели в глубоких впадинах. В руке он держал браунинг, лежавший на колене дулом вниз, – твой Греков еле ноги унёс. Боялся, что я его кишки на шест намотаю, – он скользнул вниз, бесшумно. Сапоги чуть хрустнули на щебне. – Зря. Я пришёл говорить. Влад не двинулся. Фонарь дрожал, выхватывая поношенное пальто Дзержинского, худую шею выше воротника:

– Говори, Феликс… Дзержинский шагнул ближе. Луч света скользнул по его лицу – землистому, измождённому, но волевому:

– Слышал твою речь на Сухаревке перед голодным народом… Впечатляет… – он остановился в двух шагах, – запах дешёвого табака и пота смешивался с сыростью крипты, – быстро учишься, Император… узнал язык улицы. Голод. Гнев, – его взгляд скользнул по мундиру императора.

– Там были люди, Феликс. Голодные люди, – Влад почувствовал холод стали нагана за поясом. А ты? Тоже голоден?

Дзержинский усмехнулся коротко, беззвучно:

– Ты думаешь, что можешь закончить войну? Твои генералы уже шепчутся с англичанами о новом наступлении. Они тебя используют как ширму, Николай. Ты пешка в их игре. А народ? Народ устал от войны. От голода. От обещаний. Они хотят мира сейчас. Земли сейчас. Хлеба сейчас. А ты? Ты можешь дать им это? Твоя империя рухнет под тяжестью своих же генералов и министров-воров. Ты один против всех. И ты проиграешь.

– Если я проиграю, Влад перешел почти на шепот, – то вы, со своим Лениным, начнете войну, гражданскую, об этом и говорит ваш Ленин. Потом начнете новую мировую войну, кинув Россию в топку… в топку! …Нового мирового пожара. И это – то же слова Ленина. Вы зальете кровью гражданской войны землю от Познани до Владивостока, и эта война будет пострашнее той, которую сейчас Россия ведет с Германией. «А народ… – как ты сам сказал только, что, – народ устал от войны». От голода. От обещаний. Они хотят мира сейчас. Земли сейчас. Хлеба сейчас.

Дзержинский замер. Его пальцы сжали браунинг так, что костяшки побелели. Тень от фонаря прыгнула по его лицу, высветив внезапную растерянность в глубине горящих глаз. Он знал эти слова. Слышал их из уст Ленина на партийных съездах, в узком кругу. Слова, которые не должны были выйти за пределы партийной верхушки.

– Откуда… ты знаешь это? – голос сорвался, потеряв прежнюю железную уверенность. Он шагнул назад, в полумрак, будто физически отстраняясь от непостижимого. Запах дешевого табака смешался с резкой нотой пота. – Эти планы… их не знает даже весь ЦК…

Влад усмехнулся:

– Это не так… В 1915 году, после начала войны, Ленин публиковал статью «О поражении своего правительства в империалистской войне», где и говорил о «превращении империалистической войны в гражданскую», – он помолчал: – Я, в отличие от тебя, Феликс, внимательно читаю газеты… и делаю выводы.

Дзержинский замер. Его браунинг дрогнул в руке:

– Ты… ты играешь словами, царь, – но в его голосе пробилась трещина – холодный ужас перед невозможным. Он знал детали ленинских планов, озвученных лишь в узких кругах за границей. – Газеты? Ложь. Шум для толпы. Статьи… это теория. Практика… – он споткнулся, глотнув сырой воздух крипты. Фонарь выхватил каплю пота на его виске.

Влад шагнул вперёд. Тень его нависла над худой фигурой Дзержинского:

– Практика? – голос императора стал громче, звучным эхом ударив по каменным сводам гробниц. – Практика это то, о чём писал тот же Ленин ещё до начала войны в своей статье «Соединённые Штаты Европы» … Он там говорил, что нужно создавать в стране собственную экономику, повышать уровень жизни населения, проводить модернизацию, модернизировать военную промышленность11…

Влад вытянул деформированный портсигар, словно показывая трофей:

– Как раз то, что мы уже начали делать до войны. Столыпин. Но помешала война, – он впился взглядом в горящие глаза Дзержинского, – поэтому, практика заключается в том, что нужно закончить эту войну и продолжить делать начатое. Но для этого… – он сделал паузу, и тишина стала гуще воды в крипте, – …я не должен проиграть. Здесь. Сейчас. Тебе. Всем тем, кто сейчас против меня…

Дзержинский не отводил взгляда. Но браунинг в его руке опустился окончательно, дулом к грязному полу. Капли пота стекали по вискам, оставляя грязные дорожки на землистом лице:

– Ты… ты хочешь использовать меня? – прошипел он, смесь ярости и отчаянного любопытства в голосе, – как? Как царь может использовать революционера?

Влад медленно опустил фонарь ниже, свет скользнул по деформированному серебру портсигара в его другой руке:

– Не использовать, Феликс. Услышать и, возможно, дать тебе то, чего ты заслуживаешь и чего ты хочешь… Ты знаешь улицу. Знаешь боль этих людей лучше моих генералов. Ты видишь грядущие ямы, куда катится страна под красным знаменем, – он сделал шаг вперед, сократив дистанцию до полушага. Запах дешевого табака и пота ударил сильнее, – ты пришел сюда не убивать меня. Иначе давно бы выстрелил. Ты пришел увидеть – кто я. Узнать, что я могу, чем я отличаюсь от других… -

Дзержинский молчал несколько мгновений, обдумывая услышанное:

– Дать мне то, чего я хочу? – Он сдержанно усмехнулся, челюсть напряглась под кожей. – И что я, по-твоему, хочу? Вечной каторги? Расписки в верности короне? – Он смотрел в лицо императора с ледяным презрением, но рука с браунингом дрогнула.

Влад поднял портсигар, осматривая кусок металла, который выглядел так, будто пережил крушение поезда.

– Этот портсигар, – Влад повертел его в руках, – он погнут, но цел. Как Россия. Она погнута войной, голодом, предательством. Но она цела. Пока. И отчаянно жаждет справедливости. Так же, как и ты… так же, как и я…, – он помолчал, наблюдая за Дзержинским, – … твоя маниакальная жажда справедливости … она мне понятна. Она горит в тебе огнем, который сжигает самого тебя. Этот огонь… он нужен мне. Нужен сейчас, как никогда. Потому что я знаю цену слов генералов и сладких речей думцев… – он снова помолчал, выдерживая паузу. – Генералы думают о фронте. Авантюристы, типа Гучкова – о власти. Земцы – как сохранить свою землю. Большевики – как раздуть пожар мировой революции… – и никто не думает о справедливости, о России, о людях, которые живут в этой стране и хотят справедливости… они хотят есть досыта, хотят мира, хотят земли, хотят чтобы их дети учились в школе… – он резко сжал портсигар в кулаке, – вот к чему я приведу Россию… к справедливости… к миру… к процветанию… и ты мне нужен… потому что ты… тот, кто понимает цену крови и грязи на мостовых, кто чувствует эту… эту жажду справедливости в голодных очередях у булочных и в заводских цехах… очень мало тех, кто понимает, что без этого … Россия скатится в хаос… в гражданскую войну… и справедливости тогда уж точно не будет… только кровь и песок… только кровь и песок… – он замолчал, переводя дыхание.