Полная версия:

Киберлорд

Где-то с середины октября начался новый этап моего обучения: Кунц сообщил, что они наконец-то смогли настроить все параметры имплантанта, требующиеся для прямого доступа в Сеть.

– Просто это очень сложная штука, – сообщил он, словно извиняясь. – Для тебя все будет просто – захотел покопаться в базе данных, вошел, взял нужную информацию. Но на техническом уровне все это требует массы усилий: нужно установить протоколы передачи данных, разобраться с допусками, обеспечить защиту от сбоев. Чтобы войти в нашу местную сеть, тебе надо всего лишь отыскать Зеленую Дверь.

– Зеленую Дверь? – переспросил я.

– Да, – подтвердил профессор. – Еще одна метка. Найди ее, настройся. А что будет дальше, не знаю даже я. Поэтому давай проведем это в лаборатории, так будет безопаснее.

– Хорошо, – согласился я.

И вот я уже снова лежу на знакомом мне пластиковом ложе. На голове все та же шапочка – правда, профессор пояснил, что она сейчас нужна только для того, чтобы подстраховаться.

– Я уверен, что все будет нормально. Но – тем не менее…

Несколько минут спустя я уже искал Зеленую Дверь. Теперь у меня был некоторый опыт в этом деле, поэтому отыскал я ее удивительно быстро. Прошло не больше двух минут, и вот она…

На шаре, который я видел перед собой, была зеленая метка с надписью «Door». Интересно, почему я не встречал ее раньше? Потому что не искал?

– Я нашел Дверь, – сообщил я, зная, что Кунц и его помощники слышат каждое мое слово.

– Хорошо. Входи.

– То есть?

– Просто войди туда.

Это было что-то новое. Да, я уже получал информацию извне – как было в случае с картинками и страницами книги. Но теперь мне предстояло куда-то проникнуть. С одной стороны, это слегка пугало. С другой, вызывало любопытство. Я потянулся к шару, коснулся его – не рукой, но чувство прикосновения было очень четким. Ощутил слабое сопротивление, потом вдруг понял, что сливаюсь с шаром, вплавляюсь в него. Затем последовал сильный рывок, мгновенное ощущение движения, я даже вскрикнул от неожиданности. И было от чего: я несся в чернильной мгле, ощущение движения было потрясающим. Попытался остановиться, свернуть – не получилось. Я летел, словно подхваченный мощным потоком, заключенным в невидимый тоннель. Стенки тоннеля были не видны, но каким-то образом я их чувствовал.

Наверное, прошли считанные мгновения, когда впереди показалось пятнышко света. И вот я уже рядом, скорость замедляется. Передо мной туман – касаюсь его… ладонями? Да, у меня есть ладони. Точно, вот они. Совсем как настоящие. Немножко вперед…

– Дима, что там у тебя?

Странное ощущение: голос профессора раздается совсем рядом. И в то же время, кажется очень далеким. Словно я присутствую в двух местах одновременно. Чтобы ответить, требуется некоторое усилие – нужно найти, ощутить свое тело.

– Одну минутку… Осваиваюсь…

Понимаю, что это говорю я, но даже свой голос кажется чужим. Не так: он просто мешает. Отвлекает, у меня не получается быть одновременно в двух местах. Сейчас я здесь – снова касаюсь тумана, вхожу в него.

Непередаваемая гамма ощущений. Поток, ураган информации. Точнее, информации потенциальной – я чувствую сотни, тысячи ниточек, каждая из них имеет свой ярлык и куда-то ведет. Но в таком виде вся эта масса информации бесполезна, ее нужно как-то упорядочить, систематизировать. Разложить по полочкам.

Словно подчиняясь моим мыслям – а может, именно подчиняясь им, гигабайты существующей вокруг меня информации начинают приобретать упорядоченный вид. Ключевым стало слово «полочка». Полочка, полка. Стеллаж. Библиотека. Проходят считанные секунды, и прямо в туманной мгле возникает шкаф с книгами, затем вокруг него материализуется комната со множеством таких же шкафов. Оглядываюсь – это не просто комната, а огромный, поистине бесконечный, зал. Как же здесь что-то найти? Надо попробовать… Начнем с буквы «А»: Арбуз.

Тут же я ощущаю, в какую сторону мне надо двигаться. Лечу между стеллажами, нахожу нужный. Несколько книг на полках светятся слабым зеленоватым свечением. Одна светится немного сильнее. Касаюсь ее, в сознание тут же вливается поток информации. Именно вливается – как вода наливается в кувшин. Только кувшин этот – я.

Ощущения очень необычные. Больше всего это похоже на воспоминания, непонятно откуда вдруг всплывает целый пласт информации. Книга оказалась энциклопедическим справочником, я впитываю всю содержавшуюся в нем информацию об арбузе. Вот ведь как: а я и не знал, что арбуз – это ягода…

Чувствую, что могу с легкостью влить в себя содержимое всего справочника, однако не хочу пока этого делать. Просто не знаю, как среагирует на это мой мозг, не произойдет ли какого-то фатального переполнения. Отдергиваю руку от справочника, касаюсь другой светящейся книги. Это роман, в нем всего одна фраза с упоминанием арбуза – «…ел сочную холодную арбузную мякоть». «Ставлю» книгу обратно на полку, оглядываюсь – что бы такое еще найти? Хотя нет, сначала надо как следует продумать систему поиска. Нынешняя мне не нравится.

Несколько минут спустя я удовлетворенно оглядываю проделанную работу. Бесконечные ряды стеллажей исчезли, передо мной всего один «универсальный» шкаф. Его полки пусты, но стоит мне о чем-то подумать, как тут же на них начинают появляться нужные книги. Некоторые книги являются конечными источниками информации, они светятся зеленоватым светом. Другие, с желтоватым свечением, служат промежуточными элементами каталога, промежуточными ссылками. Стоит коснуться такой книги, как она «раскрывается», ее содержимое занимает весь шкаф. Я вижу новые книги и новые ссылки, что позволяет легко отыскать нужную информацию. При этом я могу в любой момент вернуться на несколько ступеней назад или сразу выйти в корневой каталог.

Тем не менее, я понимаю, что данная система представления информации все еще слишком архаична. Она напоминает обычную компьютерную, где человеку приходится пользоваться исключительно зрением. У меня же есть целый комплекс чувств. Я могу искать информацию не только по виду, названию, ярлыку, но и по ее вкусу, цвету, по присущим только ей параметрам. Осознав, что лучше сразу отправить на свалку все эти «шкафы» – пока не успел к ним привыкнуть – я вновь берусь за работу.

То, что у меня получилось в итоге, сложно описать словами. Виртуальное пространство, наполненное образами, запахами, звуками, вкусами. Насыщенное качествами осязания. Каждый блок информации приобрел смесь этих качеств: чтобы найти нужную информацию, мне достаточно уловить слабый намек по любому из доступных каналов. Дальше остается только немного податься вперед, я чувствую мгновенное движение и касаюсь искомого коктейля с информацией. Дальше уже могу выборочно поглощать из этого коктейля самые вкусные составляющие – то есть то, что меня интересует. Информация считывается огромными блоками: какая-то ее часть, в основном текстовая, сразу откладывается в сознании. Другая – такая, как изображения или видеофайлы, нуждается в визуализации или «проигрывании» для получения о ней точного представления. Без этой процедуры воспринимается лишь общий каркас считанной информации.

– Дмитрий, ты слышишь меня? Возвращайся, для первого раза хватит.

Чертовски неохота возвращаться – я только-только начал осваиваться. Но приходится. Выхожу из Двери, открываю глаза. Вижу перед собой лицо профессора – и улыбаюсь…

«Разбор полетов» длился часа два. Сотрудников лаборатории интересовало все: мне пришлось подробно описать то, что я видел, слышал, чувствовал. Интересно то, что на лабораторный компьютер Кунца поступила вся информация, которую я снял, начиная от арбуза и заканчивая несколькими опытами с изображениями и видеофайлами. Признаюсь, было несколько странно видеть на экране компьютера то, что только что наблюдал в своем сознании.

Разумеется, я поинтересовался, как информация из моего мозга попала на компьютер.

– Дело в том, Дима, – с готовностью пояснил профессор, – что канал соединения процессора с сетью находится в радиодиапазоне на частоте примерно восьмисот пятидесяти мегагерц. Канал двусторонний: твой процессор может как отсылать информацию, так и принимать ее. В целом это очень похоже на GPRS-стандарт, используемый в сотовой связи, только информация передается гораздо быстрее. Мощность твоего передатчика пока невелика, ее хватает на несколько сотен метров. В дальнейшем мы ее увеличим. Ты связываешься с приемником, подключенным к нашему компьютеру. Компьютер включен в Сеть. В результате ты становишься как бы параллельным пользователем: через радиоканал вводишь команды в компьютер, управляя поиском нужной тебе информации. При этом компьютер не только отсылает найденную информацию тебе, но и выводит ее у нас на экране. Таким образом, мы можем видеть, с какой информацией ты работаешь. Но это здесь, в лабораторных условиях. – Кунц улыбнулся. – Мы рассчитываем на то, что в реальной работе ты сможешь незаметно подключаться к любым сетям. Незаметно подключился, скачал нужную информацию – и столь же незаметно ушел. Поверь, твоим возможностям позавидуют лучшие хакеры мира.

– Понятно… – ответил я, осмысливая услышанное. – А как с хранением информации? Боюсь, что я не смогу ее всю запоминать.

– Мы думали над этим, – кивнул профессор. – Нам не удалось пока создать мощный и надежный накопитель, который можно было бы без проблем разместить в голове. Ограничились накопителем на восемь гигабайт, тебе еще предстоит его отыскать и настроить. Емкость, по нынешним меркам, довольно скромная, но больше пока не вышло. Но у тебя есть возможность сохранять информацию на внешних носителях – например, на диске любого компьютера, доступ к которому ты имеешь. Подумай, – глаза профессора возбужденно блеснули, – ты можешь найти какую-то информацию и сохранить ее в недрах Сети на любом из миллионов существующих в мире компьютеров. Так что емкость твоей внутренней памяти не столь критична.

– Я начинаю чувствовать себя приставкой к компьютеру… – пробормотал я.

– Ты просто не представляешь, сколько людей захотели бы поменяться с тобой местами! – заверил меня Кунц. – Боюсь, ты пока еще просто не оценил всего потенциала своих возможностей. Ты можешь дистанционно подключаться к компьютерным сетям. Ты уже сейчас можешь прослушивать разговоры абонентов сотовых телефонных сетей, для этого тебе надо лишь научиться сканировать частотный диапазон и выделять нужные частоты, все алгоритмы декодировки сигнала зашиты в твой процессор. Появятся новые кодировки – ты и к ним сможешь подобрать ключик. Ты станешь королем информации – разве это не здорово? А учитывая твою сверхсилу, ты станешь поистине суперагентом. Джеймс Бонд по сравнению с тобой просто мальчишка. – Кунц удовлетворенно усмехнулся.

– Может быть, – отозвался я, слова профессора почему-то не вызывали у меня энтузиазма. – Я могу теперь отдохнуть?

– Конечно, – кивнул он. – Да, и если вдруг захочешь попрактиковаться, канал связи всегда открыт.

– Спасибо, – поблагодарил я и отправился в свою комнату.

Новые возможности вызывали у меня двоякие чувства. С одной стороны, я был ими просто очарован: лежа в своей кровати, мог бродить по Сети лабораторного комплекса, читать книги и просматривать видеофильмы. Правда, если технические книги я просто мгновенно «проглатывал», то с художественной литературой это оказалось неинтересно. Такие книги я читал медленно, по строчкам, наслаждаясь постепенным развертыванием сюжета. Смотреть видеофильмы и вовсе оказалось приятным развлечением: лежа с закрытыми глазами, я мог видеть фильм не то что не хуже, чем на экране обычного телевизора, а даже лучше. Если сначала картинка в моем сознании немного дрожала и подергивалась, то вскоре я добился поистине идеального качества воспроизведения.

При путешествии по Сети мне казалось, что я реально куда-то перемещаюсь. Двигаюсь по каким-то путям, напоминающим тоннели, нахожу нужную информацию. Но Кунц меня даже немного разочаровал, объяснив, что на деле я никуда не двигаюсь.

– Пойми, Дима, – пояснил он, когда я поделился с ним порцией очередных впечатлений, – все, что ты воспринимаешь, на деле лишь вязь цифр. Единицы и нолики, не более того. И с Сетью ты обмениваешься только цифрами. Когда тебе кажется, что ты касаешься книги, на деле ты даешь цифровую команду на считывание найденной информации. Поиск осуществляется точно так же – путем подачи соответствующих запросов. То, что ты ощущаешь как движение куда-то, на деле является процессом считывания поступающей к тебе информации. Все эти нолики и единицы идут к тебе, но тебе кажется, что двигаешься ты. То, что процессор и твой мозг преобразовали все это в доступную тебе кодировку, ничего не меняет. И даже если тебе будет казаться, что ты путешествуешь по компьютеру где-нибудь в недрах Пентагона, на деле это будет значить только одно: ты установил связь с этим компьютером и он передает тебе информацию.

– Здесь ведь есть выход в обычный Интернет?

– Есть, – подтвердил Кунц. – Но тебе пока туда идти рано. Проблема в том, что наша база связана с внешним миром закрытой линией связи. Никто из посторонних не должен знать о нашем существовании, любая ошибка может нас выдать. Поэтому выход в Интернет пока для тебя закрыт. Здесь, на базе, у нас порядка сотни работающих компьютеров, включая центральный. Этого тебе хватит, чтобы получить начальные навыки. И в мировую паутину ты пойдешь только тогда, когда научишься не просто бродить по ней, но и заметать следы. Мало куда-то залезть – нужно еще незаметно уйти. Опытный хакер тем и хорош, что не оставляет следов. Либо оставляет ложный след – это тоже надо учитывать. Кроме того, тебе надо научиться обходить защиту. Все это требует времени. В глобальную Сеть надо выходить уже подготовленным, чтобы никто не заметил твоего присутствия.

В словах профессора была своя логика, мне пришлось согласиться. Хотя побродить по просторам Интернета хотелось неимоверно.

С этого дня моя подготовка приобрела два основных направления. С одно стороны, я даже часы отдыха начал посвящать блужданию в местной Сети. Для меня составили подборку нужной литературы, я глотал ее сотнями мегабайт. Изучал все, что могло понадобиться, благо с моими новыми способностями изучение оказалось весьма легким делом. Так, выяснилось, что я почти не знаю английского языка. На то, чтобы выучить его, мне понадобилось около недели. К этому времени я уже отыскал те самые восемь гигабайт памяти, о которых говорил профессор, но качество этой памяти меня не устроило. Там можно было хранить какую-то информацию, но пользоваться ею оказалось достаточно неудобно. Тем не менее, я быстро выяснил, что могу запоминать большие массивы информации, просто закачивая их в свое сознание – так, как это происходило с книгами. В этом случае не было стопроцентного запоминания информации, как при записи на микросхему памяти. Но эта память была живой, обычной. Чтобы выучить английский язык, мне пришлось запомнить данные англо-русского словаря и прочитать пару английских романов. В качестве временной меры англо-русский словарь и грамматический справочник находились и в электронной памяти – я обращался к ним тогда, когда не мог вспомнить перевод нужного слова. После того, как я прочитал два романа на английском языке, у меня уже не возникало проблем с пониманием английской письменности – в моем сознании хранились целые блоки текста, я мог оперировать не словами, но целыми фразами.

Второй сферой моей подготовки оставались боевые дисциплины. Я продолжал тренироваться в спортзалах, оттачивал свое мастерство. К этому времени у меня появился и новый наставник – полковник Кирилл Хлебников, суровый мужчина лет сорока пяти. Он сменил уехавшего Юрия. Выяснилось, что именно под его непосредственным руководством будет проходить моя дальнейшая служба. Мои успехи его совершенно не впечатлили, а вот претензий в мой адрес он высказал массу. В частности, заявил о том, что я совершенно не владею акробатикой, которая мне жизненно необходима. С его приездом я стал часами тренироваться в прыжках на батуте, это помогало наработать координацию движений в полете. Затем отрабатывал прыжки уже без батута. Не скрою, суровый тон Хлебникова меня несколько напрягал, однако я не мог не признать того, что все его замечания были по делу. Именно этот человек начал учить меня тактике и технике реального боя: рассказывал о том, как надо двигаться, как маскироваться, как использовать особенности местности. При этом основное внимание уделялось практике, теория лишь сопутствовала ей. Это было понятно: теоретические сведения, почерпнутые мной из предоставленных мне специальных методических разработок, не могли заменить реального опыта. В итоге получалось так: я закачивал в свое сознание какие-то теоретические данные, а Хлебников потом объяснял все заново, при этом его объяснения всегда были жизненными, практическими. Он знал о чипе в моей голове, но относился к этому с иронией.

– Пойми, Дима, – сказал он мне как-то вечером. – Все эти твои чудесные возможности, конечно, вещь хорошая. Но никто не убедит меня в том, что ты и тебе подобные однажды заменят наших ребят. Это не в обиду тебе – просто я говорю то, что думаю. Я не знаю, что там с тобой намудрили наши Кулибины. Но эта хрень в твоей башке может сгореть, замкнуть, ее можно испортить каким-нибудь высокочастотным импульсом или чем-то еще. Я бы мог брать тебя в бой, но только в составе группы. Чтобы на тот случай, если ты оплошаешь, кто-то мог сделать твою работу.

В чем-то он был прав, этот полковник. Не скрою, я не во всем с ним соглашался. Тем не менее, научился уважать этого человека.

Важной составной частью моего обучения была работа с оружием. Учил меня все тот же Кирилл Хлебников, под его руководством я научился стрелять едва ли не из всех видов оружия, включая иностранное. Тренировки проходили в двух тирах: один тир был предназначен для стрельбы на дальние расстояния, из позиций лежа, с колена и стоя в полный рост. Другой тир изобиловал всевозможными закутками, в нем использовались внезапно появляющиеся манекены – здесь отрабатывалась стрельба навскидку. Для стрельбы использовались специальные малоимпульсные патроны, не дававшие опасных рикошетов при отскоке от бетонных стен. Я извел тысячи таких патронов и сумел добиться довольно неплохих результатов. Остался доволен даже Хлебников, что случалось нечасто.

Кроме стрельбы, меня обучали минно-взрывному делу и оперативной химии. В частности, после этого курса подготовки мне не составляло труда соорудить взрывное устройство из компонентов, продающихся в любом хозяйственном магазине или аптеке. Помимо элементарных составов, вроде смеси аммиачной селитры и алюминиевой пудры, в мой арсенал вошли десятки более сложных рецептов. Точнее, рецептов на все случаи жизни. Я мог собрать взрывное устройство, используя в качестве компонентов даже древесную труху или жирный чернозем.

Учили меня и тому, как правильно минировать объекты – я с удивлением узнал, что здесь существует масса тонкостей. Что сложного, казалось бы, в том, чтобы взорвать обычный столб или опору моста? Прикрепил, рванул и столба нет. Вроде бы оно так, но специалист перешибет опору всего парой тротиловых шашек, тогда как дилетанту может не хватить и пяти килограммов взрывчатки. Мало подорвать заряд – надо понимать, куда пойдет взрывная волна, как сложатся волны от разных зарядов: будут ли они помогать разрушению или наоборот, взаимно гасить друг друга.

В курс оперативной химии входил и раздел, касающийся приготовления ядов. Выяснилось, что в подавляющем большинстве случаев даже не надо было ничего готовить – использовались обычные лекарства, продававшиеся в любой аптеке. В остальных случаях яды готовились «на коленке» – то есть для их приготовления вполне хватало обычной кухни.

Особой статьей проходила имитация несчастных случаев. Здесь использовались самые разные методы, от банальных отравлений газом или ударов электрическим током до сложных постановочных сцен, в которых учитывалась каждая мелочь. Простым, но действенным методом считалась имитация обычного грабежа – разумеется, со смертельным исходом. В некоторых случаях предписывалось намеренное выведение следственных органов на ложный след: например, в квартире убитого можно было оставить бутылку с чужими отпечатками пальцев. Таких бутылок у любого пивного ларька пруд пруди, можно было даже сознательно выбрать человека с ярко выраженным криминальным имиджем. Подобрать оставленную им бутылку – дело нескольких секунд.

Признаюсь, порой меня все это несколько ужасало. Мне было странно сознавать, на что тратили свое время, свои таланты сотни, тысячи умнейших людей. Ведь все это кто-то придумал. И не просто придумал, но и опробовал, испытал…

Наступила зима. Наверху уже лежал снег, но я об этом знал лишь по календарю – наш маленький подземный мир жил сам по себе. К этому времени я уже неплохо разбирался во всяких компьютерных штучках и с нетерпением ждал Нового года: как сказал Кунц, именно тогда я получу выход в мировую паутину. Правда, порой мне казалось, что меня ограничивают в доступе к Сети не из опасения, что обо мне кто-то может узнать. Поразмыслив над ситуацией, я пришел к грустному выводу, что мне просто не доверяют. Боятся, что я, получив выход в Сеть, могу начать работать на врага или совершу еще что-то подобное. Увы, пока мне приходилось с этим мириться.

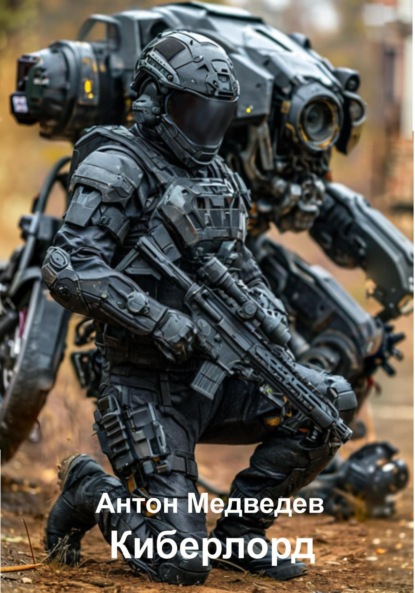

Примерно девятого или десятого декабря – точно не помню – мне принесли сшитый по моим меркам боевой костюм. Костюм был скроен из невероятно прочной черной ткани и очень напоминал одежду Бэтмена. Плотно облегающий тело, утолщенный в нужных местах, он не только защищал тело от мелких травм, но и спасал от выпущенной в упор очереди «Калашникова». Точнее, мне сказали, что он способен на это – проверять данный пункт на себе как-то не хотелось. Примеряя костюм, я ощутил под его внешним слоем что-то мягкое и вязкое. Кунц объяснил, что это жидкая броня. В обычных условиях она является гелем и не мешает движениям, но при любом резком внешнем воздействии – например, ударе или попадании пули, мгновенно твердеет. В случае повреждения костюма жидкая броня сама запечатывала повреждение, твердея при контакте с воздухом.

Несмотря на многослойность, костюм имел множество заметных даже на глаз пор, способствующих нормальной вентиляции. Я не представлял, как можно было совместить жидкую броню и вентиляционные поры, но создавшим мой костюм кудесникам это как-то удалось.

Дополнением к костюму шли два комплекта перчаток: второй, технически более сложный, пока находился в производстве, поэтому мне дали первый вариант. Перчатки идеально подходили к моим рукам – что неудивительно, так как делали их конкретно под меня. Мягкие и удобные, они вызывали ощущение второй кожи. При этом их прочность позволяла отразить ладонью пулю или перехватить самурайский клинок.

Обувь, которую мне предоставили, внешне выглядела вполне обычно. Для ночных операций предназначались черные кроссовки, очень легкие и мягкие. При этом в них можно было бежать даже по торчащим гвоздям без риска проколоть ногу – внутри подошвы находился специальный слой из титановых «чешуек».

Еще одним элементом амуниции стал шлем – довольно тяжелый, порядка трех килограммов. С моей точки зрения, это был его единственный недостаток. В шлем была вмонтирована рация, однако Кунц пояснил, что мне она не нужна, так как общаться со мной можно с использованием имеющихся у меня коммуникационных возможностей. Наличие же рации объяснялось тем, что при создания шлема использовалась базовая модель, разработанная для спецподразделений.

Передняя часть шлема имела поднимающиеся, как забрало, очки примерно сантиметровой толщины. Они обеспечивали ночное видение, при этом их прочность позволяла выдержать разовое попадание автоматной пули.

Наконец, последней деталью моего облачения стала манишка – именно так называл ее Кунц. Она надевалась уже поверх костюма на шею, защищая ее и, дополнительно, грудь. Профессор пояснил, что первоначально манишку хотели выполнить заодно с костюмом, но потом эту идею забраковали. Объяснялось это желанием дать бойцу возможность носить костюм, без шлема, манишки и перчаток, под обычной одеждой, не привлекая внимания окружающих.

Дополнением к костюму шло специальное белье с минимумом швов. Те швы, которые были, находились снаружи белья, а не внутри. Кунц пояснил, что каждый шов под костюмом, плотно облегающим тело, может вызывать неудобство и отвлекать внимание бойца. Комфорт в данном случае не самоцель, а необходимое условие.

И вот наступил день, когда я смог примерить мою новую амуницию. Понравилась она мне чрезвычайно – я поистине чувствовал себя Бэтменом. Первые тренировки я под наблюдением Кунца и Хлебникова проводил в спортзале. Наличие шлема несколько сбило мне «центровку» – я уже не мог свободно, как привык, крутить все эти сальто и «дорожки». Но после небольшой тренировки приноровился, шлем уже не вызывал особого дискомфорта. Впрочем, работать без него было все же приятнее.

Мои наставники явно были удовлетворены увиденным.