Полная версия:

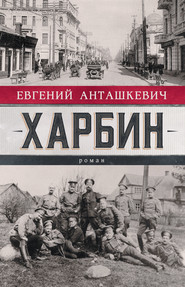

Харбин

Ветер, видимо соединив свои усилия с набиравшими скорость вагонами, так сильно толкнул его в спину, что он чуть не упал и вовремя отдёрнул руку, которая по привычке потянулась к вагонам ухватиться за что-то прочное; он припал на колено и упёрся руками в чёрные, под тонким слоем сметаемого снега, камни гравия железнодорожной насыпи.

«Чёрт побери!» – он сбился с мысли.

А Омск, несмотря на наступающих красных, до середины ноября жил спокойной жизнью, уверенный в том, что его никогда не сдадут. Волноваться начали только тогда, когда канонада была уже слышна, а Иртыш ещё не встал. И надо же было случиться такому чуду, что река замёрзла за одну ночь, за момент до того, когда думать об отступлении было бы поздно. Отправляя штабной состав на восток, Адельберг проезжал мимо начавшихся переправ по ещё опасливому льду и почувствовал болезненную жалость к тем, кто оказался в этой ситуации вот так – вдруг. А теперь чехи, молодцы, правильно сделали, что воспользовались моментом и заняли всю железную дорогу до самого Владивостока. Белое Омское правительство борется за власть с белым Самарским правительством, хотя надо вместе бороться против большевиков! Три армии возглавляют трое главнокомандующих, хотя нужен один! Владимир Оскарович Каппель рекомендует Александру Васильевичу Колчаку не отделяться от своих войск, а Колчак отвечает на это, что, мол, «не стоит беспокоиться, голубчик, меня изрядно охраняют союзники!»

«Вот тебе и союзники, прав был Мишка, он только слова, наверное, этого не знает – «идиотизм»!»

Мысли, отгороженные от внешнего мира плотной метелью, пульсировали в голове в такт шагам, он даже не заметил, как пересёк по льду какую-то речку, какой-то приток Ангары, только услышал, как замороженные железные колёса над его головой прогрохотали по замороженному железному мосту. Поднявшись на невысокий берег, он краем глаза вдруг увидел сквозь метель слева огни – ошибиться было трудно: «Иркутск! Неужели!»

Внезапно возникший город отвлёк: «Почему только сейчас? Он должен был остаться у меня позади!»

Он прошагал ещё сколько-то вперёд – вроде всё правильно: справа железная дорога, слева берег Ангары, а дальше другой её берег, городской, но он должен был остаться за спиной.

«Неужели я ещё не миновал вокзал? Тогда беда!»

Адельберг остановился и попытался понять, где он находится; он повернул назад и вышел на берег притока, через который только что перешёл, и понял, что это был не просто приток, а Ирку́т, который впадал в Ангару ниже по течению; и сейчас он стоит, наверное, в самом опасном месте, где только мог оказаться, – впереди вокзал, где наверняка на каждом углу – красные караулы, значит, вперёд нельзя.

Он стоял.

«Как они будут отрываться от красных? Как пойдут? По тракту или вдоль железной дороги, прямиком на Байкал? А как же ещё? – И он решился: – Надо перейти Ангару и выйти на юго-восточную окраину города!»

Александр Петрович почувствовал усталость, он догнал и уцепился за поручни никем не охраняемой площадки проходившего мимо тёмного, казавшегося мёртвым вагона; он увидел, что метель шла низом, огни города становились ближе, он постоял на летящей площадке несколько минут и соскочил.

Ангара оказалась неожиданно узкой. Адельберг быстро её пересёк и начал подниматься на городской берег, заросший чёрными, оголёнными ветром кустами. По правую руку сквозь плотные заряды снега он разглядел вмёрзшую в лёд пристань.

«Рыбная, что ли?» – Он решил проверить догадку и подошёл. Это оказалась действительно городская Рыбная пристань, он её узнал, значит, он отвернул от железной дороги всё же слишком рано.

«Может, удастся пройти через город? На льду я буду слишком заметен!»

Он по льду миновал пристань, поднялся на берег и оказался у дровяных складов, на которые из города выходила улица.

«Как же её? Дегтярная? Нет, не Дегтярная! – вертелось в голове. – Дёгтевская!» – вспомнил он.

Впервые он оказался в Иркутске в конце девятьсот четвёртого года, когда ехал в Харбин в Маньчжурскую армию на японскую кампанию, потом бывал здесь много раз.

Он пошёл по улице вдоль чёрных деревянных заборов и сразу наткнулся на намороженную поперёк ледяную стенку, за ней саженей через пятнадцать угадывалась следующая, точно такая же, во всю ширину улицы и высотой в человеческий рост. Одна примыкала своим правым плечом вплотную к заборам и оставляла узкий проход слева, следующая примыкала к заборам своим левым плечом и оставляла узкий проход справа.

«Наморозили баррикады! Изобретательные!»

Он прошёл совсем немного и вдруг услышал крик: «Стой! Стрелять буду!»

Со стороны города доносились приглушаемые метелью выстрелы.

– Стой, сволочь, стрелять буду!!! – донеслось до него совсем близко.

«Нет, через город не пройти!» На его спасение метель навалилась густо, справа он разглядел проход между заборами и какие-то закоулки, он свернул и по задам снова вышел на берег Ангары.

«Хлопнут ни за понюх табака! И Адельберг будет убит!»

Дальше по дороге вдоль берега он пошёл на юг, его никто не окликал, прибрежные кусты и метель прикрывали его. Пробиваясь через бледную летящую вьюгу, впереди, совсем недалеко, он вдруг увидел что-то высокое, в несколько человеческих ростов, большое, остроконечное и чёрное; он подошёл ближе. «Памятник Александру Третьему!» – узнал Адельберг и вспомнил, как он стоял на Никольской улице со всем своим кадетским корпусом и провожал похоронную процессию – в Москву для отпевания перевезли останки царя. Тогда за огромным катафалком шли военные, духовные и светские в чёрном трауре и золоте: султаны, плюмажи; жара, колокольный звон, единым низким дыханием накрывший всю Москву. И падающие в обморок, которых уносили полицейские.

«Не дожили вы, ваше величество! И слава Богу!»

Дорога поворачивала налево в город, Александр Петрович спустился к реке, в снежных заметях он разминулся с памятником, как будто бы император сам прошагал мимо, и увидел впереди чернеющее во льду пятно прямоугольной формы: «Полынья или прорубь? Если полынья – придётся обходить!» – но, судя по ровным краям и отвалам ледяных глыб, это была прорубь.

«Нашли время рыбу ловить! – почему-то подумал он. – Рыбу! Рыба! – застряла мысль. – Однако всё правильно, наверняка в городе нечего есть! Что за власть, куда ни пришла, везде голод и холод!» Так было в Питере, в Москве и везде, где он был, где красные взяли власть.

Он обошёл прорубь и пошёл дальше. «Рыба, рыба! Прорубь, прорубь!» – отстукивало в мозгу; он отошёл шагов двадцать или больше, и вдруг как будто кто-то ухватил его за воротник и резко остановил.

«Рыба! Какая к чёрту рыба? Колчака расстреляли и сбросили в прорубь, в Ангару!» – вспомнил он слова Мишки, и тут же сказанное всплыло в памяти дословно: «А Колчака тваво, абмирала, краснюки толь вчера, толь позавчера расстреляли да в Ангару скинули, прямиком под лёд…»

Адельберг выругался и побежал обратно, его ноги скользили, он несколько раз падал, поднимался и снова падал. От берега прорубь находилась в десятке или чуть более саженей, у её обращенного к берегу края, под свеженаметённым снегом ещё угадывались следы ног. Адельберг забыл про занятый красными Иркутск и смотрел на следы. Он умел их читать, научился у своих егерей; по ним, уже еле видимым, рядом, чтобы не затоптать, он прошёл от проруби до берега и вернулся. Что-то определить было уже трудно, но он всё же различил след каблука. След был отчётливо вдавлен, и снег из него выдувала метель; носок сапога был обращён к берегу, а каблук отпечатался на самой кромке проруби.

«Спиной к проруби рыбу не ловят! Неужели здесь? – Теперь, как ему показалось, всё стало понятно. – Неужели судьба водила меня, водила и привела именно сюда?»

Он сел на торчащую ледяную глыбину и в голос завыл. А может быть, это не он завыл, а метель как-то по-особенному отражалась переливным протяжным звуком от мертвенного льда Ангары. Какое-то время он сидел неподвижно и по-крестьянски вытирал рукавом вонючей бекеши мокрое от слёз, или не от слёз, а от таявшего снега, лицо.

Силы, которые были в нём всю ночь, пока он двигался к цели, начали оставлять, он остро почувствовал голод, но не дербанить же Мишкину рыбу прямо тут. Адельберг зачерпнул снег и тут же с отвращением выкинул: убийцы топтались здесь, на этом снегу…

Александр Петрович тяжело встал, ноги были ватные и вялые, и он понимал, что если сейчас сядет, то встать ещё раз сил может уже не хватить.

Метель, смазывая подсвеченную восходящим солнцем кромку горизонта, стихала и уходила на юго-восток к Байкалу. Он с трудом добрался под бекешей до луковицы хронометра на толстой золотой цепочке, холодными пальцами нажал заводную головку и открыл крышку – было семь часов пятьдесят минут. Адельберг огляделся и увидел, что находится на окраине города; ещё несколько вёрст, и он выйдет на зимник, который выведет его к Байкалу. И вдруг снова закипела мысль: «Почему я один, почему не со всеми? Умер Володя Каппель, убит Колчак, но живы же Войцеховский, треклятый Сахаров, Вержбицкий, Молчанов. Почему я не с ними?» Он пнул каблуком глыбину, на которой сидел, та неожиданно легко оторвалась, перескочила через край, ударилась о тонкий чёрный ледок, пробила и закачалась на воде. Не думая, Адельберг зачерпнул воды и умыл лицо.

«Вперёд!»

На берег, между дровяным складом и памятником ненавистному царю Александру Третьему, вышли трое мужчин с красными повязками на рукавах.

Первый остановился на спуске, потопал подшитыми валенками, утрамбовывая снег и мелкие осколки льда, и посмотрел на юго-восток вдоль берега Ангары:

– О, товарищи, глянь-ка, кто-то на льду телепается! Рыбачок, што ли?

– Щас глянем, что это за рыбачок, – сказал другой, он поравнялся с первым и снял с плеча кавалерийский карабин.

– Не, милай, коротковат будет твой винторез, дай-ка я со своей старушенции попробую, – сказал третий, шедший последним, верзила в чёрной казачьей папахе, и потянул с плеча трёхлинейку.

– Стоя, с колена… али брюхо морозить будешь? – спросил хозяин карабина и сдвинул на затылок серую солдатскую папаху.

– Пущай пластуны брюхи морозят, стоя тоже не с руки, вона кака́ позёмка ве́трит. Я с колена попробую! – ответил верзила.

– А можа, не стоит, можа, рыбачок, а, товарищи? – снова спросил первый.

– Тоже мне рыбачок! Ты бы, Серёга, помолчал, это небось сам Каппель Колчака ловит на крючок! Смотри-ка, вот… и смекай – рыбачок к нам побежит, а ежели не рыбачок, то от нас, – загородясь от ветра и прикуривая цигарку, приглушённым голосом, с паузами сказал второй. – Давай, Петрович, вонзи ему пониже хлястика.

– Хлястик? Откель ты углядел хлястик, Кеш? Я не вижу! Он же в тулупчике, – удивился Петрович.

– Вот! Посерёдке тулупчика, только пониже малость, и дай, шоб садился и долго свою рыбалку на нашей ма́йне поминал.

Все трое засмеялись, верзила встал на одно колено, загнал папаху на затылок и, прицеливаясь, затих.

– Тока, смотри, против солнца целишь, да всё бело кругом, дистанцию скрадывает, – выдохнул с дымом хозяин карабина, которого Петрович назвал Кешей.

– Хорош трепаться! – сказал верзила. – За торосами он пропал, не видать его. – Он встал, отряхнул с колена снег, качнувшись, закинул трёхлинейку за спину и скривил губы в шутливо презрительной усмешке: – Тоже мне грамотей: «Дистанцию!» Ты, же, Кеш, драгун, а рассуждаешь, как антилирист, так, что ли?

Не обращая внимания на подначку верзилы, Кеша отдал цигарку Серёге и сказал:

– А я всё ж стрельну. – Он скинул карабин и, стоя, недолго целясь, выстрелил.

Чёрная фигура, которая саженях в ста мелькала между торосами, исчезла.

Кешка молча забрал цигарку, затянулся и сплюнул.

– И вся рыбалка! Пойдём, братцы, доложим, что одним контриком меньше стало!

– А можа, всё же рыбачок?

– Вот по весне щука с налимом и разберутся!

Острая длинная пуля в медной оболочке скользнула по гладкому ангарскому льду, разбила в мокрую пыль небольшой торос, потеряла силу, закувыркалась и, тупо ударив и пробив заплечный мешок, зарылась в густую шерсть бекеши. Адельберг почувствовал, как обожгло правый бок, охнул и через секунду услышал выстрел. Он осел на колени под высокую, торчком замёрзшую льдину, спустил лямки мешка и расстегнул бекешу. На лёд выпала пуля, она лежала в маленькой подтаявшей лужице, на глазах успевшей замёрзнуть. Он встал, ударил носком сапога, пуля отскочила, Адельберг поднял её, сунул в карман и, не оглядываясь, только чувствуя, как под мышкой стало тепло и липко, пошёл дальше.

Он шёл на юг, куда его Ангара вела своими берегами. В том, как отступали колонны белых армий, он уже не сомневался, конечно, прямиком на Байкал, конечно, обошли город с юга и где-то, в какой-то точке, вышли на лёд.

«Надо только добраться до этой точки».

Он вновь почувствовал острый голод, дёрнул плечами, скидывая верёвочные лямки мешка, снова заныло и стало липко под мышкой.

«Черт, надо же! – Он плотно прижал локоть. – Ничего, не размямливайся! Подумаешь, царапина! Скользнула и упала под сапог! Надо что-то съесть!» Трясущимися пальцами он развязал замёрзший, тугой верёвочный узел, вытащил за хвост большого, с локоть, омуля, хрястнул об колено и вонзился зубами в копчёное светло-розовое мясо, от которого слегка отдавало гнильцой.

«С душком!» – с удовольствием вспомнил он особенный байкальский засол. Мелкая чешуя забила рот, но он даже не подумал о том, чтобы рыбу очистить, отдирал зубами от остяка балык и глотал, почти не жуя. Через минуту в животе заурчало и во рту стало сладко-солоно. «Сейчас бы хлеба или хотя бы стакан воды! – От солёной рыбы пересохло в горле. – Воды, воды, Господи, вот же вода!» Он зачерпнул снег, крепко стиснул в кулаке и почувствовал, что между пальцами стало мокро. Талая вода смочила горло, стало легче, руки перестали дрожать, прошла предательская слабость в ногах. Адельберг встал, отшвырнул наполовину ободранный рыбий скелет и добрым словом помянул Мишку.

Глава 5

По запруженному санями, военными упряжками, одиночными конниками и целыми подразделениями тракту Мишка с шага на полшага еле-еле двигался и пытался вырваться из тисков плотно зажавшего его обоза.

Станцию Иннокентьевская, почти не замеченную в продолжавшейся метели, прошёл только к утру.

«Заехать в город! Каки тама новости! Энто едино, кака у них власть! Я им не белый и не красный. Я им, – он глянул на свой тулуп, – бурый!»

Перед Глазковским предместьем Мишка съехал на лёд Иркута́ и свернул влево. Он проехал под железнодорожным мостом и, оглушённый грохотом проходивших по мосту эшелонов, быстро выкатил на лёд Ангары и доехал до того места, где летом с левого на правый берег перекидывают понтонный мост. Вырвавшись из обоза, он сократил путь, а его маштаку было всё равно: ту́кать своими широкими и мохнатыми копытами по накатанному тракту, по льду или по разбитым кривым улочкам Глазковского предместья.

Вся Ангара между Иркутским железнодорожным вокзалом на левом берегу и дровяными складами на городской набережной на правом была укатана санями вдоль и поперёк.

«Ране такого порядка за нет, не было́, шоб по Ангаре, да во все стороны! Лихое время, совсем всё поперепуталось, эхма!»

Понужая лошадь, Мишка пересёк реку, подъехал к Рыбной пристани и въехал на невысокий берег, на заметённую снегом дорогу к дровяным складам.

– Стой, хто идёт!

От угла ближнего дровяника отделились две тёмные фигуры с торчащими вверх штыками.

– Хто идёт, хто идёт! Спроси лучче, хто едет! – недовольно ответил Мишка.

– Ну, хто едет, тоже стой! – И одна из фигур сняла с плеча карабин.

Мишка тряхнул вожжами:

– И чё, твою мать, стрельнешь?

– А чё? – громко прокричала фигура. – И стрельну, впервой, што ль?

– И чё будит, коли стрельнешь?

– Чё будит? Ищо один жмур будит! Не веришь?

Мишка не стал препираться, чуть осаживая лошадь, но, не останавливаясь совсем, он медленно приближался к двум караульным с красными повязками.

– Кешка, ты, что ль? – узнал он одного из них. – Четвертаков?

– Гуран? Мишка? – Кричавший опустил ствол.

Мишка соскочил с саней и зашагал к тому, кого назвал Кешкой Четвертаковым.

– Как-эт ты к карабину штык-то примайстрячил?

– Как, как? Он тут на месте, а против белой контры штык не только к карабину примайстрячишь.

Они рассмеялись.

– Ну и чё ты здеся сопли морозишь? Вона борода вся в сосульках.

– Опять чё? Ничё! Не знаешь, што ли, што этой ночью беляки мимо нас на Байкал убежали?

– А мне зачем?

– Как – зачем? Ты с нами или с ними?

– С медведями я да с омулем! Ладно молоть, давай-ка – завёртка твоя, а табак мой! Пойдёт така контрибуция?

– Анекция, ещё скажи, грамотей… пойдёт!

Мишка достал кисет, Четвертаков вынул из кармана две листовки и подал одну Мишке.

– И давно вы тут?

– С ночи.

– И не помёрзли?

– Не помёрзли… Ночью-то какая метель была… Толька вот улегается! Мы в дровянике, а там и печка есть.

– Ну? Так, можа, и кипяток найдётся?

– Найдётся! – сказал Кешка, повернулся к дровянику и, зовя за собой, махнул Мишке рукой. – А тебя какие черти пригнали?

– Черти не черти, а патронишками бы разжился, – хохотнул Мишка.

– Патронишками? А на што тебе патронишки, к твоей берданке?

Мишка, довольный тем, что так неожиданно встретился с давним знакомым, достал из саней из-под поклажи карабин:

– Вона, как твой, кавале́рский!

Кешка и его спутник рассмеялись.

– Кавалерийский, Мишка, это карабин кавалерийский! Ну пойдём, ежли не шутишь, сколька тебе патронов?

От неожиданности Мишка остановился: «Эка удача, а ща глянем, хто из нас шутит!» – и с ходу выпалил:

– А мешок! Я т-те мешок рыбы, а ты мне мешок патронов!

Иннокентий хмыкнул:

– Прогадал ты, брат! У нас этих патронов – столька в тайге медведя не ходит!

Мишка не поверил, отвернулся к кошеве и стал укладывать карабин: «Нешто и вправду, а?»

Зайдя в дровяник, он огляделся: склад стоял пустой, от конторки, которая занимала правый угол, саженей на пятнадцать влево уходили сложенные из ошкуренной лиственницы стены под низким потолком. На реку выходило двое широких ворот, запертых на засовы из толстого бруса. На стенах серебрился иней и свисал с потолка, как старая паутина. Внутри небольшой конторки учётчика стояла железная бочка с выведенной в маленькое оконце под самым потолком трубой; на печке парил полувёдерный медный чайник. Рядом с буржуйкой, на лавке, спиной к стене спал такой же длинный, как сама лавка, укрытый тулупом мужик в чёрной казачьей папахе, напяленной ниже глаз. На рукаве его тулупа тоже была красная повязка.

– Это наш главный, Петрович! – показал в сторону мужика Иннокентий. – Только вот пустой кипяток пить придётся, чаю нет!

Мишка, чтобы скрыть нетерпение, подтрунил:

– Эх, Кешка, ничего-то у тебя нет, а ишо поёшь мне про патроны… Кружка-т хоть найдётся? – спросил он со вздохом, полез в карман и вытащил мешочек, похожий на кисет.

Кешка достал из-за печки большую фарфоровую кружку с отбитой ручкой:

– Кружка? Найдётся! На вот! Такая сойдёт?

Мишка взял кружку, бросил в неё из мешочка щепоть сухих трав и ягод и налил кипятку.

– А прикрышка кака?

– Тоже есть! – Кешка снова пошарил рукой где-то внизу и подал Мишке фарфоровую крышку.

Мишка повертел в руках:

– Ни дать ни взять от энтой кружки и есть. – Он посмотрел на Кешку. – Чей барский дом-то ограбили?

– Да уж какой барский! И не грабили мы ничево. Это учётчика кружка и крышка. Кагда нам дровяник под сторожевой пост сдавал, сказал, мол, пользуйтесь…

– «Сторожевой пост»!!! – ухмыльнулся Мишка. – Чё сторожите, реку, чё ли, али лёд на реке?.. Чем так сидеть, майну бы проколупали да хоть бы рыбы себе наловили!

Четвертаков никак не среагировал на Мишкины подначки:

– Майну продолбили вчера, вон под берегом, два ста саженей не будет, дак только кто в ней нынче ловить будет, да и чем? Снасть-то дома осталась.

Мишка накрыл кружку крышкой:

– А чё долбили? Под Колчака, што ль?

– Нет! Колчака на Ушако́вке хлопнули… не мы, другие, – сказал Иннокентий и махнул рукой на север. – Под другого кого… ночью тут ЧК распоряжалось. Нам приказали, мы и продолбили.

Мишка открыл крышку, и из чашки пошёл мятный, с запахом земляники и смородины дух.

– Дядь Кеш, ты погляди, какой чай получился!

Кешка оглянулся на своего напарника, который на протяжении всего разговора стоял молча и слушал.

– Ну ты, Серёга… – удивился он, – ни разу в тайге, что ль, не бывал? Не знаешь, какие там заварки сушат?

– Был с батей, мало́й ищо́. А когда его ремнями задавило на фабрике, больше и не был. С пацанами только, по ближним кедрача́м…

Серёга, молодой парень лет пятнадцати, заросший светлой, ни разу не бритой курчавостью, горящими глазами смотрел на кружку и тянул в себя поднимающийся от неё сладковатый, ароматный дух.

– Здорово-то как!

– Мишк, ты бы дал ему хлебнуть, что ли, сироте, и давай сюда свою рыбу, а то у нас уже животы подвело! – Кешка потопал ногами и вышел из конторки за перегородку.

Паренёк, которого Кешка назвал Серёгой, увидел, что Мишка стал развязывать верёвки принесённого с собой мешка, метнулся в угол и расстелил кусок серого брезента; Мишка вывалил на брезент с тридцать или сорок омулей, и в загородке запахло копчёным. Он возился с рыбой, не поднимая глаз, стараясь скрыть радость и ещё не веря в такую удачу, завязал пустой мешок и посмотрел на Серёгу:

– Вишь как на морозе-т дух сохраняется?

– Ага!

– Давно такова не едал?

– Так с лета!

– А как же летом? Летом она сырая! Разве што в расколо́тку?..

– А я и не помню…

Иннокентий вернулся и опустил на пол солдатский сидор, сидор бя́кнул и мягко осел широкими, как у бабы, боками.

– Неужто всё отдашь?

– Не жалко. Контра ушла, а нам из Балаганска ещё привезут.

– А чё в Балаганске?

– Когда белые сюда подходить стали, так наши все склады́ и другое важное, всё в Балаганск отвезли… двести вёрст.

Мишка поднял за лямки сидор, тряхнул, и тот снова бякнул, полный патронов.

– Ну вот! – сказал он, не отрывая глаз от сидора. – А рыбу забирайте.

На лавке зашевелился мужик в папахе:

– Это кто тут такой добрый?

– Ты чё, Петрович? Не спится тебе! – повернулся к нему Четвертаков.

– Как тут спать? Вы всё балабоните да балабоните. Эт хто? – кивнул он подбородком в сторону Мишки.

– Знакомец мой с Байкала, с того берега.

– И чё ему надо?

– Да вот, рыбы нам принёс, за патроны.

– А-а! Ну, энтого добра теперь не жалко! А ты, Серёга, пойди обойди дровяник дозором! – сказал он и с головой накрылся тулупом.

– Оставь его, Петрович! – Кешка обнюхивал рыбу. – Кого сейчас дозорить? А омулёк бравый! Пахнет как дома!

Мишка оглянулся, ища и не находя, где бы можно было присесть.

– Сам-т давно из дому? – спросил он и пододвинул ногою сидор поближе к себе.

– А как на Черемховских копях полыхнуло, так я туда и подался.

– А дома хто? На хозяйстве?

– Известно, Марья, кому же ещё!

– И чего она, одна управляется?

– А ей чего не управляться, как младшенького летом схоронили, так она с хозяйством и управляется. Сидит на печи, слёзы льёт да снасть чинит.

Так и не найдя, куда сесть, Мишка привалился плечом к стене, свернул кульком листовку, согнул козью ножку и ссыпал в неё из ладони табак.

– Ты, Серёга, не смотри на кружку-то, глотни, вмиг согреешься. – Мишка откинул дверцу буржуйки, вынул пальцами уголёк, положил на край и прикурил. – И как вы тутока революцию свою вершите, коли ма́йну продолба́ли? Рыба́лить не мешает? – Ему очень хотелось как можно скорее свалить сидор в кошёвку и дать маштаку вожжей, но это был бы непорядок: не выпить чаю, не выкурить цигарку и не завести «разговора».

Иннокентий взял самого большого омуля, оторвал ему голову и стал сдирать шкуру.

– Да поутру и собрались: майна недалече, жилка с крючком, как-никак, – он подмигнул Сереге, – всегда имеются, а там ко́нтра какая-то ошивается, ну я его…

– И срезал?

– А чё ж на него, смотреть?

Серёга держал горячую кружку в ладонях.

– А я говорю – рыбачок!

Кешка оглянулся на парня:

– А ты бы сбегал и проверил? Чё зря языком молоть?

– А чё зря пулять?

– А ну-ка, выйди на дозор, через полчаса доложишь! Ишь, распился тут, смотри, губу прижжёшь! Ну-ка, шоб я тебя не видел!

Серёга обиделся, вышел и хлопнул замороженной дверью так, что с потолка посыпался иней. Четвертаков неодобрительно хмыкнул в его сторону, а Мишка сделал последнюю затяжку.

– А скажика мне, Иннокентий, дальше как жить будем?

Иннокентий бросил недочищенного омуля, распрямился и потянулся всем телом:

– А так и будем. Мы своё дело сделали, белых в Байкал-море скинули, а дальше и в океан скинем…