Полная версия:

Цивилизация рассказчиков: как истории становятся Историей

Создание орудий расцвело, как только у нас появился язык, поскольку нам больше не требовалось наблюдать за тем, как кто-то что-то делает, чтобы научиться делать то же самое. Одни люди могли описывать свои действия, а другие – их повторять. В конце концов, теперь они жили в мире, содержащем множество вещей, с которыми многие никогда лично не сталкивались. Когда один член группы что-то видел, остальные тоже получали хорошее представление об увиденном, поскольку оно становилось частью обстановки в мире символов, общем для всех членов группы. В этом мире символов можно накапливать навыки и знания, чтобы каждое поколение, основываясь на опыте прошлого, создавало орудия будущего.

Поскольку внезапный расцвет был связан с использованием языка, значит, с него и начинается нарратив. И если это так, вероятно, именно тогда люди впервые получили представление о собственной истории, именно тогда они впервые начали придумывать свое прошлое. За миллиарды лет, пролетевших с момента рождения Вселенной, произошло множество вещей, но никакой нарратив не мог сложиться без понятий «вчера», «завтра», «когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас» и «во времена прапрадеда моего прадеда». Повествование и история подразумевают, что все мифологии уходят корнями в ту эпоху. Лично на меня наводит дрожь мысль о том, что за расцветом языка последовало развитие истории, искусства, религии и технологии. Я практически вижу себя там, окруженного группой людей, все мы связаны, все мы в какой-то степени одиноки. Начиная с того момента и впредь на планете жили настоящие люди. Они одевались не так, как мы, и не так часто мылись, но это были мы. Совершенно точно мы.

3.

Цивилизация начинается с географии

(30 000–1500 лет до н. э.)

Орудия и язык. Обладая этими двумя преимуществами, человечество проникло в такие места, которые прежде были необитаемы. Мы смогли добраться до неприютных холодных территорий, надев на себя шкуры убитых нами животных и научившись разводить огонь внутри жилищ из костей. Не позднее 40 000 лет назад мы мигрировали из Африки в Юго-Западную Азию, а оттуда в Европу и Восточную Азию, а позже и на покрытый льдами север. Мы шли туда, где была хорошая еда, а для охотников хорошая еда там, где бродят огромные животные, например мамонты.

Так случилось, что мы развили наши убийственные преимущества тогда, когда Земля вошла в последний ледниковый период и температура на планете резко упала. В тот период столько воды стало льдом, что уровень Мирового океана сильно понизился. Между Сибирью и Северной Америкой, там, где сейчас Берингов пролив, тогда располагалась либо суша, либо настолько толстый слой льда, что люди, перемещаясь по нему, даже не подозревали, что ходят по воде. В поисках мяса они добрались до Америки. Когда температура повысилась, лед растаял, уровень океана поднялся, и мост между континентами исчез. Больше никто не мог пройти на ту сторону, а те, кто уже перешел, не сумели вернуться. С человечеством произошло нечто важное – наша планета фактически разделилась на две части. Но, конечно, никто из людей того времени не имел понятия об этом глобальном событии: они просто переживали драмы своих многочисленных маленьких переплетенных жизней, своего социального созвездия.

Однако к тому времени завершились как минимум три волны миграции из Азии в Америку, в результате которых люди заселили территории до Новой Шотландии и Огненной Земли. На тот момент человечество использовало язык уже не меньше тысячи лет, поэтому мигрировавшие в Америку, несомненно, имели множество общих родовых мифов и традиций со своими дальними родственниками в Восточном полушарии. Но после разделения континентов в течение следующих примерно 11 000 лет человеческая культура развивалась независимо, и это разъединение еще будет иметь серьезные последствия.

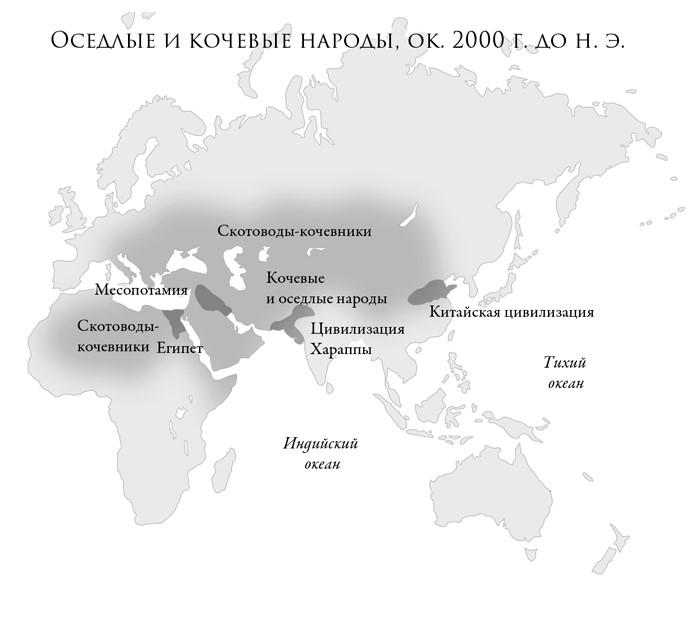

Окружающая среда определяет нашу стратегию выживания, которая, в свою очередь, влияет на то, как мы объединяемся в группы. Следовательно, особенности окружающей среды формируют закономерные культурные различия. На самой большой в мире части суши, которая включает в себя Евразию и Африку, различия в условиях среды обитания сформировали по крайней мере три разных образа жизни. Около 10 000 лет назад часть людей оставила охоту и собирательство и перешла к оседлому образу жизни земледельцев. Небольшие деревни появились в Малой Азии (на территории современной Турции), в Леванте (теперь здесь расположены Израиль, Сирия, Ливан и т. д.) и в некоторых районах Европы. Это произошло – и это в принципе могло произойти – только в местах с достаточно плодородной почвой и обильными осадками: так условия окружающей среды формируют образ жизни.

Но даже в этих районах часть людей выбрала другую стратегию выживания. Вместо того чтобы обрабатывать один и тот же клочок земли, они одомашнили животных, на которых прежде охотились, и стали скотоводами-кочевниками. Земледельцы против скотоводов, жители деревень против кочевников – таким было ключевое разделение. Там, где они пересекались, они могли вступить во взаимовыгодные отношения. Одна сторона преуспела в производстве зерна, фруктов и овощей; у другой были мясо, молочные продукты и кожи. Эти две большие общности людей использовали опыт друг друга, обмениваясь товарами.

Однако иногда кочевники устраивали набеги на деревни и забирали все, что хотели. В некоторых районах кочевые и оседлые племена даже имели общие корни. Расхождение в их образе жизни могло породить племенные мифы, которые рассказывались и пересказывались обеими сторонами как эпические истории о вероломстве и триумфе. В ветхозаветном сюжете о Каине и Авеле сохранился отпечаток подобного мифа. В тех местах, где родилась эта история, природные условия позволяли заниматься и земледелием, и скотоводством. Два образа жизни там неизбежно должны были столкнуться друг с другом.

Наконец, живущие среди множества озер и на берегах морей люди освоили мореплавание и стали добывать себе пищу в воде. Мореплавание вовсе не позднее изобретение. Первые лодки были построены еще не людьми, а древними гоминидами, нашими прямыми предками. Таким образом, люди с самого начала знали, что, если позволяет географическое положение, рыболовный промысел может быть столь же действенной стратегией выживания, как земледелие и животноводство.

Речные цивилизацииПозже, примерно около 6000 лет назад, люди обнаружили необыкновенно хорошие места для земледелия – долины рек, которые ежегодно затапливались, после чего на земле оседал свежий слой плодородного ила. Возможно, таких рек было немало, но среди них выделяются четыре, поскольку именно там зародились первые крупные городские цивилизации: это река Нил, система рек Тигр и Евфрат, реки Инд и Хуанхэ. Они породили египетскую, месопотамскую, индийскую и китайскую цивилизации соответственно.

Если жизнь людей формирует окружающая среда, то почему цивилизации, возникшие в долинах рек, столь непохожи друг на друга? Ответ прост: эти четыре реки тоже весьма разные. Между ними есть существенные географические различия, и, подстраивая свой образ жизни к природным условиям в долинах этих очень разных рек, люди сформировали уникальные созвездия обычаев, традиций и идей. Так появились разные истории мира.

НилНил был превосходной двусторонней коммуникационной артерией, но только на участке длиной примерно в 1000 км. Река, берущая начало в Центральной Африке, имеет общую протяженность 6852 км, из которых около 5000 км она проходит через ущелья, водопады и пороги. Последние препятствия на пути к устью – это пороги Нила, усеянные валунами и продуваемые ветром белопенные отмели. Сплавляться вниз по реке через пороги невозможно, и даже перейти вброд здесь крайне сложно. Однако ниже начинается долина Нила, ставшая колыбелью цивилизации. На этом последнем участке река широка, глубока и спокойна. Она несет свои воды на север, но бриз непрерывно дует в сторону юга. Можно поднять парус на лодке, если надо плыть на юг, и опустить его, если надо плыть на север. В итоге люди расселились вдоль всего этого участка реки, вместо того чтобы собраться в отдельных городах. В результате постоянного взаимодействия возникло культурное единообразие, как если бы вся долина была в некотором смысле одним гигантским социальным созвездием.

Это одна из поразительных особенностей долины Нила. Отличительной ее чертой является естественная защита, которую обеспечивает сам ландшафт. Грабителям с юга не удастся легко попасть в долину, ведь им придется преодолеть пороги Нила. С востока тоже большие опасности не грозят: местность там слишком гористая и засушливая, а потому в те времена она была малонаселенной. А на западе лежит пустыня Сахара. Египтянам приходилось оборонять только устье своего вытянутого мира, дельту реки. Находясь в остальной части долины, они могли направить свои силы и энергию на преумножение собственного благосостояния.

Культурная однородность, обусловленная таким природным окружением, позволяла людям объединяться для создания масштабной инфраструктуры, чтобы взять реку под контроль. Во время разлива Нила вода накрывала всю долину по обе стороны реки до самых холмов. Построив плотины, выкопав рвы и каналы, земледельцы могли запасти воду во время разлива, чтобы потом в течение года использовать ее для орошения полей. Для согласованной реализации этого проекта возникла управленческая структура со множеством уровней контроля, на вершине которой стоял богоподобный верховный руководитель.

Нил разливался со значительной, но все же не постоянной регулярностью, и в те годы, когда разлив был слабым, люди, естественно, пытались понять, не прокляты ли они: может, они сделали что-то не то? Или, наоборот, не сделали должного? Общество под управлением сильной централизованной власти, связанное общими интересами и необходимостью понимать природу и влиять на нее, создало уникальную для египетской цивилизации фигуру: фараона – властителя, которого массы людей считали богом.

Фараон, очевидно, был солидарен с массами: он смотрел на себя – и видел бога. Рассуждая с современных позиций, я не могу отделаться от вопроса: о чем он думал, когда сваливался с простудой, – что это за бог, который просыпается больным? Но я признаю, что подобный вопрос не мог возникнуть в голове ни у одного египтянина, жившего в те времена. Сознание личности формируется обществом, и египтянам необходимо было верить, что, когда нужды, желания и прихоти фараона удовлетворены, разливы Нила происходят именно так, как дóлжно. Поскольку ничьи капризы и желания невозможно удовлетворить полностью, взаимосвязь между этими событиями кажется несомненной. Египтяне нуждались в неопровержимой вере, чтобы претворять в жизнь проекты, требующие согласованных усилий тысяч людей. Один-единственный скептик поставил бы под угрозу безопасность всех остальных. Вряд ли кто-то захотел бы оказаться тем парнем, который подставил под удар жизнь всей цивилизации. Скептик опасен для внутреннего порядка социального созвездия. Вот почему общества обычно не любят вольнодумцев.

Строительство, обслуживание и ремонт систем орошения обеспечивали работой бесчисленное количество египтян на протяжении нескольких месяцев, но в оставшееся время им было практически нечем заняться, а общество вряд ли может позволить себе оставить без дела такую массу людей – организованные, но праздные рабочие начинают доставлять беспокойство. Таким образом, в Египте того времени имелось множество людей, которых нужно было чем-то занять, и божественный фараон, чьи желания следовало исполнять. Совместите одно с другим – и что вы получите?

Вы получите пирамиды. Вы получите титанические усилия, затраченные на удовлетворение загробных нужд одного человека. Вы получите монументальные храмы и скульптуры размером с гору. Оросительные сооружения, фараоны, бюрократия, пирамиды – вот отличительные черты древнеегипетской цивилизации, сформированы самым ее сердцем – рекой Нил.

Тигр и ЕвфратТигр и Евфрат впадают в Персидский залив примерно на 2000 км восточнее дельты Нила. Реки спускаются с гор Турции и текут на юг, почти параллельно друг другу, по территории современного Ирака, разделенные сушей шириной около 80 км, и соединяются перед самым заливом. В этой речной системе нет порогов, четко разделяющих верхнее и нижнее течения. Некоторые участки рек судоходны, некоторые нет. Ветер здесь переменчив, а низины заболочены. Вместо одной единообразной культуры в долинах Месопотамии возникло множество отдельных поселений, объединенных огромными храмами и жрецами.

Жившим здесь людям географическое положение не обеспечивало защиты, в которой они нуждались, поскольку условия вблизи реки были благоприятными не только для земледельцев, но и для скотоводов-кочевников. Поселенцам приходилось отражать нападения грабителей, которые могли появиться с любой стороны, поэтому они выстроили стены взамен отсутствовавших естественных преград. В Месопотамии появились не просто города, но города, огороженные стенами, которые со временем превратились в неприступные города-государства: Урук, Аккад, Лагаш и Киш, – в каждом из которых была своя армия хорошо подготовленных солдат.

Египетское общество открыло для себя, что, раз существуют рабочие-строители, они должны что-нибудь да строить. Жители Месопотамии обнаружили, что, раз есть армия, она должна с кем-нибудь да воевать. Если солдаты не заняты, они создают проблемы; поэтому правители Месопотамии либо сражались с налетчиками, либо вели свои армии вниз или вверх по течению, чтобы покорить соседей. Египтяне строили пирамиды; жители Междуречья строили империи. Успешные завоеватели, правившие сетью городов-государств, располагали бóльшим запасом ресурсов, для защиты которых требовалась бóльшая армия, что, в свою очередь, приводило к росту числа военных кампаний. Примерно 43 века назад Саргон Аккадский, царь Киша, покорил почти все города-государства Месопотамии и основал первую в истории настоящую империю.

Может показаться, что жизнь в Месопотамии была безотрадной, полной страданий и короткой, но мне она представляется более энергичной, яркой и плодотворной, чем безмятежное существование замкнутой цивилизации в долине Нила. Пока египтяне строили колоссальные скульптуры и гробницы, шумеры в Месопотамии были очень, очень, очень заняты изобретением и изготовлением всяких штуковин, общением друг с другом, заключением сделок и прочей торговлей, разработкой законов и их нарушением, пением песен, любовными утехами, воровством, сплетнями и ссорами. Множество малых городов-государств Месопотамии дали жизнь предпринимательскому индивидуализму и соревновательному плюрализму, которые в итоге стали характерными чертами как исламской, так и европейской цивилизаций, да и как могло быть иначе при таком географическом положении рек-близнецов?

ИндРека Инд дала жизнь одной из первых великих городских цивилизаций Земли – и одной из последних раскопанных. На заре XX в. немногие знали, что 5000 лет назад в этой долине существовала цивилизация, достигшая наивысшего расцвета в двух исчезнувших городах – Хараппе и Мохенджо-Даро. В XIX в. британцы использовали кирпичи, обожженные древними жителями этих городов, для строительства железной дороги, даже не подозревая, насколько они старые. Цивилизация Хараппы находилась на пике развития, когда в Египте возводили пирамиды, и пик этот был действительно высок: в те времена в долине реки располагалось более тысячи поселений, в которых жили около 5 млн человек.

Секрет феномена объясняет вода. У истока реки Инд это множество потоков, сливающихся и образующих пять рек, которые соединяются в одну всего в нескольких километрах к северу от Аравийского моря. Здесь всюду бегут ручьи и речки, так что орошение никогда не представляло проблемы, заниматься земледелием было легко. Из-за такого изобилия жители Хараппы располагали свободным временем. Они наслаждались искусствами, постигали ремесла и инженерную науку. Их крупнейшие города имели строгую планировку, подобно современным мегаполисам. Поскольку вода не представляла особой ценности и была легкодоступна, горожане строили много бань, пользовались водопроводом и канализацией.

Однако здешние ручьи и реки имели досадное свойство менять русло безо всяких видимых причин (эта особенность характерна для водных потоков в местности с мягкой почвой, где практически нет естественных препятствий, мешающих движению воды). В период существования Хараппы Инд фактически представлял собой шесть, а не пять рек, но самая крупная из них со временем исчезла. Жизнь в плодородной долине была хороша, но, вероятно, сопровождалась постоянной неуверенностью в завтрашнем дне.

Существовала еще одна географическая особенность, оставившая отпечаток на местной цивилизации. С одной стороны долины высились вершины Гималайских гор, а с другой расстилались тучные пастбища – идеальная территория для скотоводов-кочевников. Неоднократно на протяжении веков их отряды пересекали горные перевалы и спускались в долину, где грабили города или торговали и расселялись везде, где только можно. Кочевников нельзя было игнорировать, они всегда оставались частью истории этого региона.

Их миграция усилилась примерно 3500 лет назад, когда цивилизация Хараппы пришла в упадок. Мировосприятие новых людей, прибывших на эти земли, было сформировано на бескрайних просторах засушливых степей. А теперь они оказались в густонаселенной долине в окружении людей, чьи взгляды, рацион, традиции и образ жизни сложились в мире, богатом водой.

Эти сообщества людей не находили общего языка. Старые жители Хараппы были горожанами; новые люди – нет. Местные строили большие дома и амбары из обожженных кирпичей стандартного размера. Переселенцы ютились в небольших хижинах из глины, бамбука и травы. Старые жители были земледельцами, возделывавшими обширные поля, а новые люди – пастухами и мелкими фермерами; они ездили верхом или на колесницах, ковали инструменты и оружие из железа, жгли леса и джунгли, чтобы освободить место для новых пастбищ и ферм. Жители Хараппы поклонялись божествам плодородия, по большей части женским. Переселенцы чтили мужественных богов из своего кочевого прошлого, воплощающих силы природы – ветер, гром, солнце и огонь.

У новоприбывших не было закодированного в мифологической памяти места, с которым бы они связывали свое происхождение, равно как и стремления вернуться домой, они все время шли вперед. Они продвигались на восток, строили деревни, откуда некоторые жители позже уезжали, чтобы основать новые поселения вроде тех, что они оставили. В итоге они добрались до долины реки Ганг и захлестнули еще одну древнюю, вероятно, к тому времени уже вымирающую цивилизацию – следы ее существования археологи определяют по слою желтой керамики, расположенному под более поздней серой. Эти народы, должно быть, говорили на дравидийских языках, не связанных с индоевропейскими и относящихся к совершенно иной языковой семье. Вероятно, они происходили из Африки, добрались до Южной Индии на лодках, а затем отсюда мигрировали на север.

Сегодня мы называем переселенцев с северо-запада ведийской цивилизацией – по Ведам, религиозным гимнам, тысячи из которых дошли до наших дней. Жрецы – их называли брахманами – заучивали эти гимны наизусть и передавали из поколения в поколение. Веды рисуют детальную картину жизни людей той эпохи: именно из гимнов, например, мы знаем о древних ритуалах, в центре которых находился загадочный напиток сома – сегодня неизвестно, из каких растений его готовили. Рецепт приготовления сомы и принципы ее употребления знали исключительно жрецы, в жизни которых этот напиток имел настолько важное значение, что его персонифицировали и включили в число главных богов. Там, где ведийская культура столкнулась с традициями, принесенными с юга, зародилась индийская цивилизация.

ХуанхэЕсли мы переместимся далеко-далеко на восток, то окажемся у Хуанхэ, или Желтой реки, – матери китайской цивилизации. Слово «хуан» (что переводится как «желтый») относится к лессу, мелкой желтой взвеси, которая создала в долине этой реки самый толстый и плодородный слой пахотной почвы на Земле. Пыль с далеких западных гор приносят ветры. В целом климат здесь засушливый, поэтому земледельцы древних времен зависели от реки, вода которой использовалась для орошения. На крутых склонах холмов людям зачастую приходилось устраивать террасы, чтобы выращивать зерно, то есть они были вынуждены преображать рельеф окружающей местности, что само по себе уже грандиозное дело. Однако пахотный слой почвы здесь настолько толстый и плодородный, что люди, невзирая на предстоящие трудности, поселились здесь.

Река Хуанхэ совсем не транспортная магистраль, она практически не имеет участков, пригодных для судоходства. Только самоубийца рискнет спуститься в лодке по этому бурному течению. На отдельных участках земли вдоль реки выросли поселения, но непрерывной коммуникации между ними не было, и единой однородной культуры не сложилось. Каждое сообщество земледельцев в этой долине развивалось в некоторой степени самостоятельно.

И все они постоянно подвергались опасности. Ил, который дал Хуанхэ имя, сделал ее и самой грязной рекой в мире; речное русло время от времени перекрывали лессовые отложения, что приводило к наводнениям. Местным жителям приходилось строить плотины, чтобы обуздать реку, однако иногда вода поднималась выше обычного и переливалась через плотины, а то и разрушала их.

Короче говоря, жизнь на берегах Хуанхэ омрачалась неприятными неожиданностями. Подобно вспыльчивому родителю, река одновременно была источником изобилия и причиной внезапных катаклизмов. Поселенцы жили в постоянной готовности к этому. Когда разрушалась плотина или поднимался шторм, не было времени договариваться о том, кто кому подчиняется. О структуре власти следовало позаботиться заранее. И в малых сообществах в долине Хуанхэ дисциплина, иерархия и культура покорности, необходимые для выживания, волей-неволей прививались уже в семье, где основная власть была сосредоточена в руках старейшин. Даже умирая, они не сходили со сцены. По представлениям людей, живших в этой долине, старики после смерти воссоединялись с предками, сохраняя свое сверхъестественное присутствие в повседневной жизни. Структура власти в семье и центральное положение семьи в обществе стали определяющими чертами цивилизации, первые ростки которой появились вдоль реки Хуанхэ.

Первые китайские поселения в долине Желтой реки формировались по общему шаблону. Обычно это было кольцо из 18–20 деревень, выстроившихся вокруг рыночного центра и окруженных полями. В каждой деревне имелось несколько десятков домохозяйств – семей, сплоченных вокруг старейшин. Селяне жили рядом со своими полями и в пешей доступности от центрального рынка, где они встречались с жителями других деревень, общались, улаживали конфликты и сообща планировали большие начинания. Наиболее процветающие деревни, вероятно, расширяли свои владения, достигая размеров небольших царств. Возможно, существовало множество таких царств, однако китайская легенда связала их в одну империю под управлением династии Ся.

История династии Ся не менее легендарна, чем история Камелота: никаких следов ее существования не найдено. Но это не означает, что ее никогда не было. Династия Ся дала жизнь другой династии, называвшейся Шан, которая тоже считалась мифической вплоть до начала XX в., когда археологи неожиданно обнаружили руины последней столицы той эпохи – Иньсюй. Там археологи нашли тысячи изящных артефактов, в том числе кости для предсказаний: черепашьи панцири, которые нагревали и охлаждали до тех пор, пока они не трескались. Очевидно, их использовали для гадания: знающие люди читали ответы на заданные вопросы по трещинам – так же, как гадалки предсказывают судьбу по оставшимся в чашке чаинкам. К счастью для историков, вопросы и ответы были записаны на костях языком, настолько похожим на современный китайский, что даже школьники могут их прочесть. Это доказывает, что китайская цивилизация развивалась непрерывно на протяжении по крайней мере последних 3700 лет.

Цивилизация скотоводов-кочевниковА что можно сказать о другом пути развития человеческой культуры? Что насчет скотоводов-кочевников? Оседлый образ жизни развился в нескольких благоприятных районах, но то же верно и для кочевого образа жизни: определенные условия окружающей среды соответствовали ему, как перчатка руке. Кочевая культура зародилась в степях Северной Евразии. Если провести линию от дельты Нила до дельты реки Хуанхэ, а потом от любой ее точки переместиться на север, мы окажемся в исторических землях скотоводов-кочевников.

Неверно считать, будто земледельцы – это умные люди, которые устроили свою жизнь правильно, а кочевники – глупые и отсталые неудачники. Кочевые народы сформировали свой образ жизни, который идеально соответствовал окружающему их миру. В этом смысле они оказались не глупее жителей городов – и тоже построили свои цивилизации.

Строго говоря, фраза «цивилизация скотоводов-кочевников» кажется оксюмороном: латинское слово civilis («цивилизация») имеет тот же корень, что и английское слово city («город»), а кочевники сторонились оседлой жизни. Действительно, жители городов и сел на протяжении всей истории называли кочевников варварами (у греков слово «варвар» означало «чужак») и относились к ним соответствующим образом. Но это просто ярлык, и коннотации слов «цивилизованный» и «варварский» отражают предубеждения горожан. Я буду использовать термин «цивилизация» для описания любой культуры, распространившейся на обширной территории и охватывавшей огромное число людей, которые, несмотря на массу различий, были объединены всеобъемлющей системой культурных и эстетических ценностей.