Полная версия:

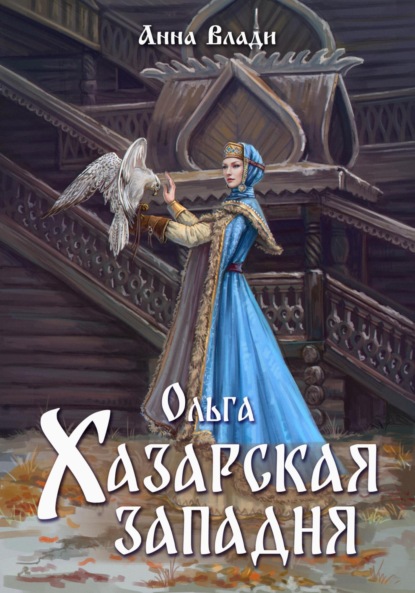

Ольга. Хазарская западня

Из подкопа выбрался гридень с тележкой, полной земли. Оставил её у входа – другие бойцы вытряхнут землю в обрыв, взял стоявшую там же пустую и направился обратно. Свенельд поднялся и пошёл за ним. Гридень насторожено глянул через плечо.

– Я это, – тихо сказал воевода.

По узкому, извилистому, едва освещённому ходу – лучины были кое-где воткнуты в стены – Свенельд следовал за своим воином. Воевода шёл, согнувшись едва ли не на треть своего роста, задевая плечами и цепляясь мечом за стены и стараясь не отставать от провожатого. Парень двигался легко и проворно: на вывоз земли из хода были отобраны самые мелкие и худые ратники дружины. Копали же наиболее выносливые и жилистые. Они стояли в очереди друг за другом: заглавные с яростным остервенением вгрызались заступами и мотыгами в землю, средние нагружали тележку, следующие за ними сколачивали меж собой доски, укрепляя стены; те, кто был позади, сидели и отдыхали. Выходить наружу было некогда: уже скоро придёт их черёд копать. С начала осады попеременно работали несколько ватаг, в том числе и из полонян: ныне трудилась самая сильная и надёжная – составленная только из гридней дружины.

– Рябой, слышишь меня? – окликнул Свенельд, когда они приблизились к землекопам.

– Слышу, воевода, – гулко прозвучал голос гридня.

– Надобно отклониться вправо. Повернёшь, но не резко, как на перекрёстке, а чуть наискось.

Рябой помолчал, осмысляя сказанное:

– Лишнее время, воевода. Много времени. Не управимся к утру…

– Копайте в полвысоты.

– Не сильно поможет… И неудобно будет.

– Как знаешь. Но отклониться надобно. Таков мой приказ.

– Понял… Парни, поворачиваем направо и копаем, как велел воевода, – сказал Рябой в спину Свенельда, который, не желая мешать слаженной работе, спешно пошёл прочь.

Дело продвигалось медленно. Хотя, скорее всего, им просто так казалось. Сидя на берегу, гридни всё ждали и ждали, изнывая от нетерпения, а конца работе не предвиделось. А ведь к завершению подкопа был приурочен захват Пересечена. Сохраняя внешнюю невозмутимость, Свенельд не прекращал раздумывать над тем, правильно ли он делает? Не перестраховывается ли, удлиняя путь? Всё бы ничего, можно было бы отложить наступление, если бы точно знать, что утром к противнику не подойдёт подкрепление. «Не вздумай недооценивать своих врагов. Не считай их глупее себя», – отвечал он сам себе на свои же сомнения.

Точно с криками первых петухов на противоположном берегу вспыхнули костры. Дозоры оповестили о приближении врага. Гул с той стороны реки нарастал: сначала послышался топот нескольких десятков коней, затем стали различимы людские голоса, крики. Замелькали всполохи горящих стрел.

Парни сидели с каменными лицами, но нет-нет да посматривали на воеводу.

И тут из подземного хода насквозь мокрый от пота, невообразимо грязный и крайне измученный, вышел Рябой. На чёрном лице выделялись лишь белки его глаз. Следом за своим начальником из хода появились ещё несколько землекопов. Ноги не держали их – в утомлении они валились на землю.

– Лестницы надобно нести. Мы рядом, воевода… – хрипло сказал Рябой и с жадностью припал к горлышку поданной ему Фролафом баклаги с водой.

Свенельд махнул рукой гридням боевого отряда. Повеселевшие парни лихо подхватили лестницы и вошли в подкоп.

– Слышно что-нибудь, что там наверху? – спросил Свенельд.

Рябой оторвался от баклаги и помотал головой:

– Тишина, воевода.

– До Асвера сил хватит дойти?

– Хватит…

– Ступай, скажи, что велю начинать, и людей пусть ещё отправит к лазу. Коли там наверху всё будет ладно, я пришлю вестника. Сам в бой не суйся! Отдыхайте с парнями… За мной! – отдал воевода приказ своему боевому отряду и, пригнувшись, шагнул в подкоп.

На сей раз Свенельд стремительно прошёл по подземелью. Копатели, последние в очереди на работу, с двух лестниц долбили мотыгами потолок. Сверху уже свисали корни растений – поверхность была близко. Гридни расчищали площадку внизу. На это ушло ещё некоторое время, но в пылу работы никто более его не считал. Наконец показался просвет. Один из землекопов осторожно на какой-то миг приблизил лицо к дыре, прислушался.

– Вроде тихо, – сообщил он и принялся расширять отверстие. Вместе с землёй в лаз полетела трава и – неожиданно – разрубленные кочаны капусты.

– Видать, там огород наверху… – предположил кто-то из бойцов.

– Слезай! Я сам пойду! – нетерпеливо велел воевода, когда дыра стала выглядеть достаточной для того, чтобы через неё можно было пролезть.

Свенельд поднялся по лестнице, подтянулся и, узрев, что обороняться не от кого, сразу же лёг на землю, чтобы не привлекать внимание воинов в боевых ходах на стене. Взошедшее солнце по-осеннему ласково освещало лепившуюся прямо к валу избу-полуземлянку с небольшим огородом вокруг, птичником и колодами ульев. И если бы не крики, долетавшие с заборола и с реки и напоминавшие о том, что идёт сражение, окружающий вид был бы очень умиротворяющим. На удачу Свенельда, лаз вывел на поверхность земли под кустом, собаки во дворе не имелось. Потому стража не увидела и не услышала их, хотя не очень-то она и смотрела: наступление было в разгаре.

– Поднимайтесь, – тихо сказал Свенельд в лаз. – Выберетесь – и сразу назад, в сторону вала, и направо в дом. – Воевода привстал и сам метнулся к избе. Его внимательный взор уже углядел, что дверь была заперта. Но какие замки остановят могучего воина, вооружённого топором? Вслед за ним в избе укрылись Фролаф, Сибьёрн и прочие гридни. Троим из них Свенельд приказал остаться на месте: охранять подземный ход, ждать подмогу с той стороны и вестей из грядущей вылазки в город. Остальным было велено покидать дом и двор по двое.

Когда первые бойцы – один из них Фролаф – подошли к тыну, со стороны улицы послышались шаги. Распахнулась калитка, и во двор, бормоча что-то себе под нос, вошла пожилая женщина. Фролаф тенью скользнул ей за спину. Старушка и вскрикнуть не успела, как оружник воеводы зажал ей ладонью рот, и она обмякла в его руках.

– Не убивай, – предупредил вышедший на порог избы Свенельд. – Бабкин огород нам удачу принёс. В погреб её снесите и закройте, – распорядился он, оглянувшись через плечо на тех, кто находился в избе.

Фролаф кивнул, уложил лишившуюся чувств бабку на землю и покинул приютивший их двор. Свенельд и Сибьёрн, которому воевода велел не отходить от себя ни на шаг, пошли следом.

Перебежками от тына к тыну по узким улочкам жилого конца бойцы направились в сторону крепостных ворот. В городе царила суматоха. Люди спешили к стенам, тащили камни и кипяток. На их небольшой отряд никто не обратил внимания: воинственные мужи в кольчугах, шлемах и с оружием ныне были не в диковинку. Одного из гридней отправили к воротам. Вернувшись, обратно к отряду, хоронившемуся в переулках между избами, он доложил обстановку. Таран бил по посадским воротам. Но это и так уже было понятно: звук ударов долетал до того конца, где прятался отряд Свенельда, а земля тряслась под ногами. К посадскими воротами стекались основные силы пересеченцев. У подножья главных же ворот число гридней было невелико. Большинство воинов в том месте находились в боевом ходу.

– Возвращайся к лазу и веди сюда наших, – велел воевода.

Они дождались подкрепления и направились к главным воротам. Вооружив одну руку щитами, а другую – ножами, бойцы во главе со Свенельдом налетели на врагов ястребами. Ударили свирепо и молча. Крайним перерезали горла. Тех, кто обернулся на крики и хрипы умиравших товарищей, закололи ножами, зарубили топорами. Защитники ворот попадали, не успев отразить удары, не поняв даже, что надо обороняться.

– Лазутчики! Воеводу Ирогоста упредите! – сообразил крикнуть кто-то из пересеченцев, в то время как Свенельд и несколько его людей уже принялись рушить и оттаскивать мощные брёвна, подпиравшие ворота изнутри.

С крепостных стен полетели стрелы. Из боевых ходов побежали вражеские воины. Но стрелы в людской свалке попадали не только в бойцов Свенельда, но и в пересеченских гридней. А воины Свенельда легко сражали выходящих друг за другом с узких лестниц противников.

Появившийся через некоторое время Ирогост, увидев с высоты крепостной стены творящееся у ворот, вцепился в перила внутренней, открытой части боевого хода и какое-то время ошеломлённо взирал вниз, не веря своим глазам. Растерянность пересеченского воеводы однако была недолгой. И уже вскоре к воротам побежал отряд вражеских гридней.

– Парни разойтись! – велел воевода своим людям, и две тяжёлые подпорки были опрокинуты на приближавшийся отряд.

– Свенельд! – возопил Ирогост надрывно и почти радостно. – Ты сам пришёл на убой! Иди же ко мне! Приласкаю!

Освободив ворота от подпорок, гридни Свенельда на миг замешкались. Над засовом, на одной из створок была прикреплена растянутая волчья шкура, посерёдке прибитая к воротине топором. И не имевший семи пядей во лбу догадался бы – то была ворожба против воеводы.

– Кто-то здесь шибко трусит, парни! – весело воскликнул Свенельд и, ощерив белые зубы, обхватил топор за рукоять, выдернул его из ворот и ударил по засову. – Волк с содранной шкурой да придёт по их души!

Фролаф молча присоединился к своему господину.

– Мы – не из тех трусов! – проорал один из гридней Свенельда, и остальные, огласив воздух боевым кличем, взялись рубить засов и рушить замок.

Ирогост опять отвлёк их – подошло новое подкрепление. Это были отборные воины – в хорошей броне и с мечами, – наёмники, живущие войной. Свенельд метнул топор в одного из них и обнажил меч. Ощущение его черена в ладони, как и всегда ранее, зажгло восторгом душу и тело. Сердце наполнилось радостной яростью, ускорилось в груди, бешено погнав кровь по жилам, и Свенельд начал смертельную пляску. Он двигался стремительно, не позволял противникам предугадать удары и отбивался так, будто имел десяток глаз и десяток рук. Неистовство воеводы расходилось волнами по рядам воинов, сметая чужих и вдохновляя своих.

Поняв, что Свенельда не одолеть в одиночку, сразу несколько гридней Ирогоста устремились к нему. Но и рядом со Свенельдом дрались лучшие. Фролаф освободившейся на миг рукой метнул нож, поразив вражеского бойца в глаз. А после быстро вытащил свой меч из распростёртого у его ног тела и кинулся навстречу следующему из нападавших, преградив ему путь к Свенельду и навязав схватку. Фролаф был отличным бойцом, уцелевшим в десятках жестоких сеч, – недаром столько лет ежедневно упражнялся с самим воеводой.

Да прочие воины из нынешнего отряда Свенельда были опытными и ловкими. Куча окровавленных тел противников, громоздившаяся у ворот, являла тому подтверждение.

– Мои касоги перерезали вашу подмогу на броде! – выкрикнул Свенельд, дабы подорвать боевой дух противника. – Сдавайтесь! Я сохраню вам жизнь!

– Брешешь! – прорычал Ирогост. – Он брешет, пересеченцы! Не слушайте! Цела наша подмога! В спину вражинам бьёт!

– Покуда мы у тебя за спиной!

Хуже обстояли дела у Сибьёрна. Свенельд заметил, что противник теснит ладожанина. Правая рука Сибьёрна была залита кровью, хотя все они ныне были в крови – и в чужой, и в своей.

А враги всё напирали – Ирогост наслал уйму народа. Следовало избавиться от пересеченского воеводы – обезглавить вражеское войско.

– Фрол! – крикнул Свенельд. – Прикрой Сиби и отправь его в лаз! Скажи, я велел! – И увидев кивок своего оружника, всегда беспрекословно исполнявшего его приказы, Свенельд ринулся вверх по ступеням, ведущим в боевой ход. – Ирогост, я иду к тебе! Обещаю быстро и небольно!

– Девкам будешь обещать! – раздался ответ.

Шаг за шагом Свенельд преодолевал ступени, сражаясь с врагами. Прикрывая голову щитом, он резко приседал и рубил противников по ногам, если получалось, то спихивал их с лестницы, а иногда шёл, что называется по трупам. Летевшие в него стрелы он ловил на щит, от некоторых умудрялся увернуться. Брошенную Ирогостом сулицу воевода сумел отбить мечом. Чутьё оберегало его.

– Воевода, засовы разрушены! – донёсся от ворот крик, предназначенный то ли Свенельду, то ли пересеченскому военачальнику.

Следующий удар Свенельд не стал отражать щитом, он встретил вражеский меч – а это был меч Ирогоста – крестовиной своего. Свенельд стоял на ступень ниже пересеченского воеводы, но оказался лицом к лицу с Ирогостом, потому что превосходил его ростом. Зверски оскалив сжатые зубы, пересеченский воевода напряг все свои силы, пытаясь столкнуть противника с лестницы. Но Свенельд стоял скалой, и в глазах Ирогоста мелькнул страх – воинский опыт подсказал ему, что он проиграл. Свенельд тоже понял это.

– Тебе – конец! – приговорил он, отшвырнул Ирогоста к заборолу и прыгнул вслед за ним на боевой ход. – Волкодлака не одолеть! – заорал Свенельд, обрушивая страшный удар. Щит Ирогоста ракололся на две половины, а меч Свенельда вновь взвился над головой пересеченского воеводы.

Тот успел отклониться, меч скользнул по его боку и снёс правую руку. Свенельда обдало брызнувшей кровью. Ирогост привалился к борту бойницы. Последним, что увидел пересеченский воевода перед смертью, было вражеское войско, узким стремительным потоком хлынувшее в ворота Пересечена.

Свенельд спустился с крепостной стены. Со всех сторон к нему бежали гридни с донесениями. Число их за стенами города неуклонно росло. За сотней Кари последовал Кудряш со своими людьми, Фролаф привёл бойцов, проникших через подкоп. А вскоре вторые ворота были открыты – в Пересечен вошёл Асвер. Боевые ходы и улочки города быстро заполнялись воинами Свенельда. Но битва ещё не была окончена: князь Вестислав с сыновьями и частью дружины оборонял детинец, а на переправе касоги сражались с печенегами.

Свенельд велел Асверу подавить сопротивление в городе, а Кари и Волынцу идти на подмогу касогам. Сам воевода вместе с Кудряшом отправился в детинец.

– Дерзай, Кудряш! – Свенельд хлопнул по плечу сотника, когда они подошли к воротам детинца.

– Бойцы, вперёд! – проорал Кудряш.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Древнерусское название адыгов.

2

Сын князя Игоря от его первой жены, княжны из Дунайской Болгарии. Она умерла несколько лет назад. Об истории первой женитьбы Игоря рассказывается в предыдущей книге «Ольга. Уроки престольного перволетья».

3

Район в Киеве, где жили хазары. Здесь и далее прим. автора.

4

Ростовщик.

5

Шапсуги – название одного из адыгейских (касожских) племён.

6

Договор.

7

Вещий Олег.

8

Северяне – восточнославянское племя.

9

Племянница, дочь брата.

10

Так я назвала город на месте городища VIII-X веков в Львовской области Украины. Сейчас городище известно под названием Стольское.

11

Константинополь.

12

Каган, правивший в Хазарском каганате в 930-е – 960-е гг.

13

Старейшина иудейской общины.

14

Каспийское море.

15

Версия.

16

Сын сестры.

17

Княжна Ефандра. Дочь Игоря от его первой жены, княжны из Дунайской Болгарии.

18

Тряпичная кукла.

19

Наложница (от слова «хотеть»). Хазарская хоть – т. е. Ласковья, хазаринка.

20

Первый человек, кто во время бегства евреев из Египта вошёл в воды Красного моря, ещё не расступившегося перед народом Моисея.

21

Поэтический отрывок из так называемого Киевского письма – исторического документа, вышедшего с территории Киевской Руси. Датируется X веком. Некоторые исследователи видят в нём приём акростиха.

22

Елеазар Калир – поэт еврейского происхождения, предположительно живший в VII веке в Византии.

23

От слова тать – разбойник. Место находится в районе современного г. Черкассы.

24

Олег Моровлянин, сын Олега Вещего.

25

Здесь: кровный враг.

26

По мнению скандинавов того времени, месть не должна была свершаться по горячим следам, ее следовало как следует выносить.

27

Современная Винница.

28

Помост.

29

Свод законов в раннефеодальных государствах.

30

Полное имя Русы – Русудан. Она происходила из картвелов, т.е. народа-предка современных грузин. О её судьбе рассказывается в предыдущей книге «Ольга. Уроки престольного перволетья».

31

Публичное место собраний.

32

Творения Святаго отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольскаго, в русском переводе. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская духовная акад., 1897.

33

Именитый, знатный.

34

Мальчишник.

35

Скандинавская лира.

36

Струнный музыкальный инструмент.

37

Смычок.

38

Необделанные шкуры.

39

Синоним знатности у адыгов.

40

Сын брата.

41

Кладовая для ценностей, сокровищница.

42

Единица измерения веса, размер которой применительно к X веку историками точно не установлен. По одной их гипотез, в Киевском письме он равен весовой единице франков – каролингскому фунту, содержание серебра в котором составляло 408–409 г. Русский пуд равен 40 фунтам.

43

Действительный текст Киевского письма, перевод с иврита.

44

Боевые галереи на крепостных стенах.

45

Сера.

46

Иоанн и Феофил Куркуасы – греческие полководцы армянского происхождения. Иоанн Куркуас – один из величайших византийских военачальников, изменивший баланс сил в арабо-византийских войнах на севере Ближнего Востока; восстановил границы Византии до р. Евфрат. С 927 г. по начало 932 г. беспрерывно воевал в восточных провинциях Византии.

47

Бог ветра.

48

Всадники.

49

Мужчины, практиковавшие известную по скандинавским сагам магию сейда.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов