Полная версия:

Радости и горести Александра III

«28 ноября. Понедельник. Встал в 8 1/2 и пошел к себе. Одевшись, пошел пить кофе к себе в кабинет, потом курил и дописывал свой журнал. В 1/4 10 зашел к Минни и вытащил ее из кровати и понес в уборную, потом поздоровавшись, ушел к себе. В 1/2 10 пришел ко мне Победоносцев. Наконец снова начал свои занятия, уже я начинал скучать безделием, хотя до сих пор, право, немного было у меня свободного время. Такое глупое и бестолковое житье было в эти 4 недели. Почти все время прошло между глупейшими балами, парадами и разводами. Кроме того, требуют, чтобы каждый день ездили в Зимний здороваться. Теперь надо рассчитывать свое время по часам и снова соображать, что делают в Зимнем. Я думал, ну Слава Богу, теперь поживем спокойно и можно будет провести время приятно. А вышло совершенно наоборот, хуже чем когда-либо; постоянные неудовольствия, бранят, то за то, что опоздали, то за то, что не приехали поздороваться в Зимний. Вот тебе и жизнь! Я понимаю, что видеться с своими родителями необходимо и даже сам этого желаю, но навязывать это как обязанность, это нестерпимо. Теперь решительно не знаю, как быть с этим визитом в Зимний? У меня и у жены занятия начинаются в 10 и до 1/2 1. В 1 час мы завтракаем, потом кто-нибудь всегда приезжает. В 2 ч. Мама не бывает дома. Мы едем кататься или гулять, надо ловить время, когда Мама приезжает домой. Обедаем около 1/2 6, иногда бывают гости, остаемся до 8 дома. Ехать после обеда несносно, потому что хочется отдохнуть и быть наконец вдвоем с женой, чтобы поговорить и провести хоть несколько времени одним. Или едем в театр, опять неудобно и опять помеха. Хорошо, когда мы обедаем там, ну тогда и спокойно, но нельзя же каждый день обедать не дома. Кроме того, я каждую неделю езжу 3 раза утром в Зимний для докладов; кажется, достаточно; нет, изволь отыскать время и являйся каждый день. Несносно и грустно, что не дают покоя. Победоносцев был у меня часа полтора. Сговорились с ним о занятиях с женой»28.

Людовик Бонштедт. Невский проспект у Аничкова дворца. 1850 год

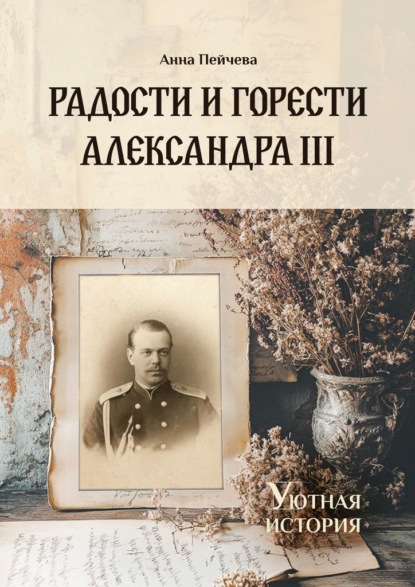

«Положение по приготовлению для Их Императорских Высочеств Государя Наследника Цесаревича

и Государыни Великой Княгини Цесаревны обеденного стола, завтрака и ужина». Ноябрь 1867 года

Джон Аксель Ричард Бир. Императрица Мария Федоровна едет в санях по заснеженному Аничкову мосту. 1889 год

Есть идея – есть «Оутсман и Ко»

Самым сложным оказался мебельный вопрос. Отец выделил молодоженам средства на обустройство дворца, но цесаревич не хотел тратить их на пустую роскошь. Его молодая супруга придерживалась того же мнения. Мария Федоровна привыкла к экономии – долгое время ее семья жила на скромное жалованье офицера датской армии, и лишь совсем недавно, благодаря невероятному стечению обстоятельств, ее отец стал королем Дании.

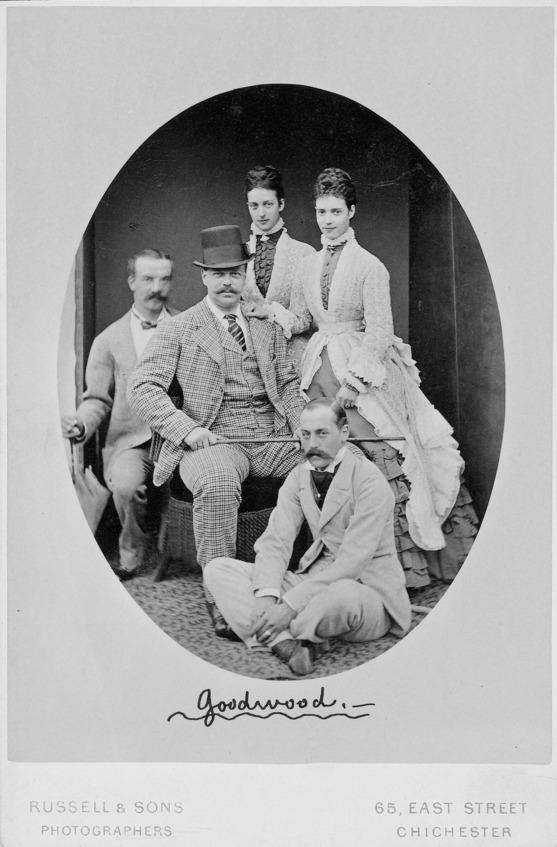

Хороший вариант подсказала сестра Марии Федоровны, принцесса Александра, которая три года назад вышла замуж за принца Уэльского Эдуарда и переехала в Англию. Александра посоветовала обратиться в лондонскую фирму «Оутсман и Ко», предлагавшую недорогую, вполне качественную мебель для среднего класса. Реклама этой фирмы была повсюду. Компания постоянно устраивала распродажи, предлагала выгодные варианты покупки в рассрочку – словом, все для клиента!

В магазинах «Оутсман и Ко» можно было приобрести что угодно: от кроватей и кресел до ковров до посуды. Растерявшимся клиентам выдавали специальное «Руководство по меблировке дома»29, чтобы покупателям легче было ориентироваться в богатом ассортименте фирмы.

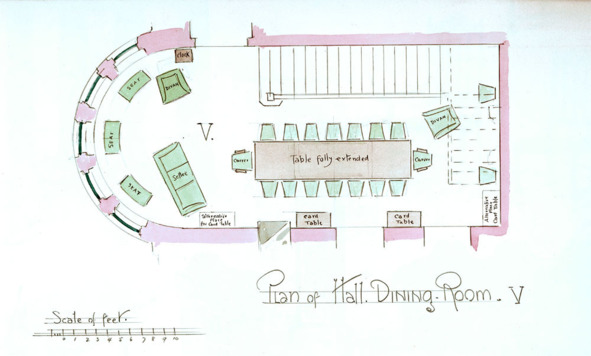

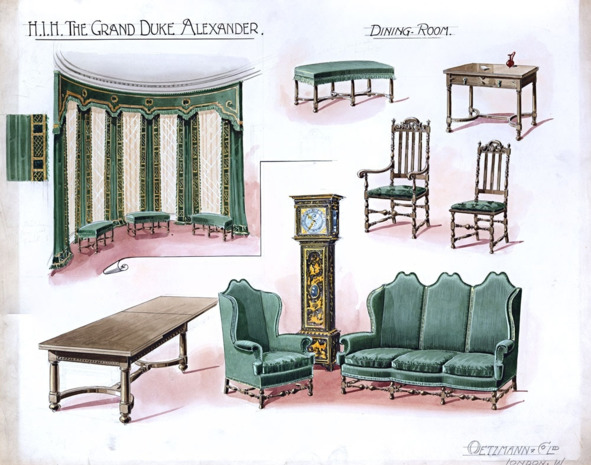

Цесаревич все-таки не стал приобретать готовую мебель, а заказал этой фирме изготовление нескольких предметов для столовой по индивидуальным чертежам.

Эти эскизы до сих пор хранятся в Государственном архиве Российской Федерации. На них мы видим интересные решения – тройное кресло-диван, стулья с подлокотниками и без, раскладной стол, полукруглые банкетки для эркера. Были и более бюджетные предложения: например, заменить тройное кресло обычным диваном, а фигурную спинку хозяйского кресла – более простой в изготовлении. Кстати, этот дизайн мягкой мебели для цесаревича потом ушел в массовое производство и активно использовался в рекламе фирмы.

А вот обстановку для своего кабинета цесаревич заказал у российских мастеров. Лепной плафон с разделкой под дуб исполнил Александр Дылев, сын бывшего ярославского крепостного; резную мебель дубового дерева в стиле Людовика XIII поставила фирма «А. Тур и сыновья»30. У этого же мебельного фабриканта Карла Тура цесаревич заказал и переобивку своих любимых зеленых стульев для уборной. Получилось красиво, лучше чем новые!

Свой первый Новый год в качестве супругов Саша и Минни встретили так же скромно и мило. Запись в дневнике цесаревича от 31 декабря 1866 года: «Сидели в моем кабинете. Бедная Минни получила от своей матери мал. письмо, в котором только она бранит и делает выговор своей дочери, что она мало пишет и совсем не нуждается в письмах к матери. Это было так больно бедной душке, что она бросилась ко мне и зарыдала. В 11 она пошла раздеваться и я также, а потом встретили в 12 ч. новый год с пуншем в руках. После этого легли спать и скоро заснули»31.

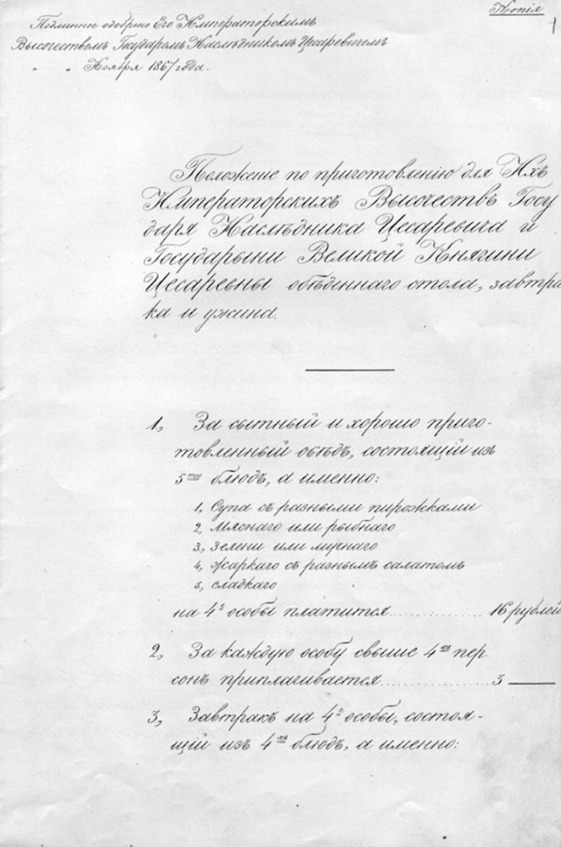

Цесаревич Александр c английскими родственниками. Рядом цесаревна Мария Федоровна и ее сестра Александра, принцесса Уэльская. Город Чичестер, графство Суссекс, Великобритания, 1873 год

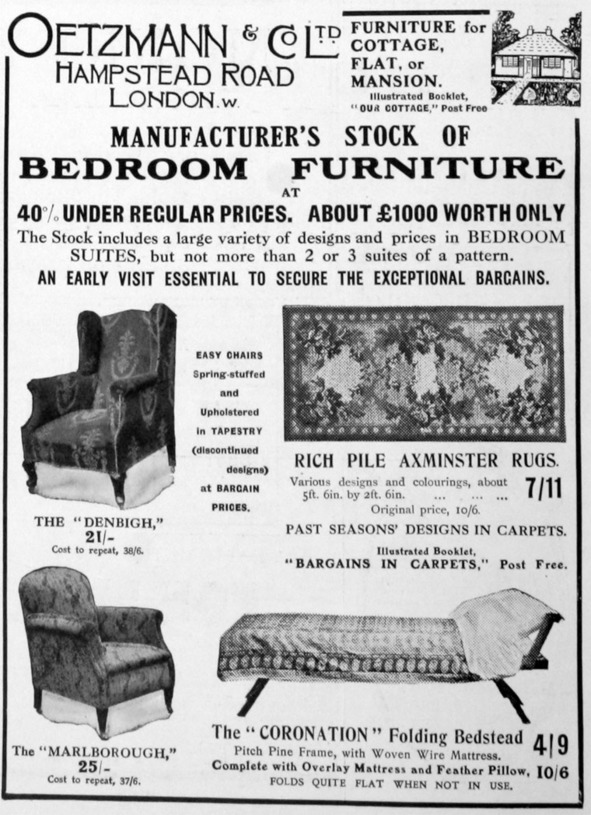

Реклама фирмы «Оутсман и Ко»: «Меблируй дом у Оутсмана за 100 фунтов». Посередине страницы уточнение: «Все предметы можно купить по отдельности»

Реклама фирмы «Оутсман и Ко»: «Мебель для спальни со склада производителя со скидкой 40% от обычной цены. Стоит всего 1000 фунтов». Внизу – основание для кровати «Коронация»

План и эскизы мебели для столовой цесаревича. На двух чертежах надпись «Его Императорское Высочество Великий Князь Александр». Подпись: «Оутсман и Ко», Лондон. Из личной коллекции автора. Оригиналы хранятся в Государственном архиве Российской Федерации

Луиджи Премацци. Дубовый кабинет цесаревича Александра в Аничковом дворце. 1871 год

Стулья для уборной цесаревича после реставрации

Домашние питомцы

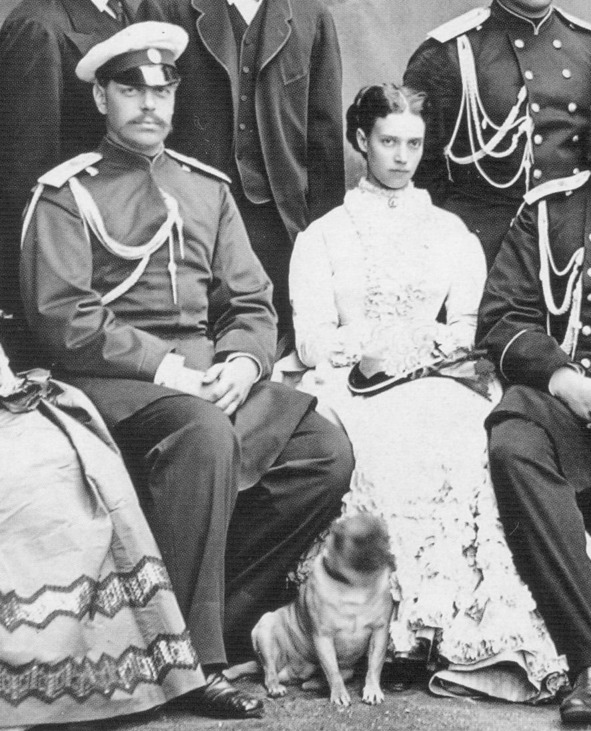

Пока у цесаревича не появились дети, свою любовь он отдавал пушистым друзьям. С особой теплотой Александр Александрович всегда относился к мопсам.

Чаще всего на фотографиях встречается забавный белый мопс с черной мордочкой. Кличка его неизвестна, но, очевидно, принадлежал он все-таки самому цесаревичу, а не его супруге, поскольку мопса можно найти даже на юношеских снимках Саши.

По воспоминаниям его младшей дочери Ольги, иногда отец отпирал особый ящичек в своем письменном столе и, радостно поблескивая глазами, доставал оттуда свои «сокровища» – коллекцию миниатюрных животных из фарфора и стекла. «А однажды Папа показал мне очень старый альбом с восхитительными рисунками, изображающими придуманный город под названием Мопсополь, в котором живут Мопсы, – с улыбкой рассказывала Ольга Александровна. – Альбом с рисунками, изображающими Мопсополь, представлял собой совместное произведение Александра III и его старшего брата Николая. У жителей города были лица, похожие на морды мопсов. Оба Великих князя нашли в себе, очевидно, достаточно вкуса, чтобы не сделать свою сатиру слишком уж очевидной, и предпочли вместо бульдогов изобразить мопсов. Рисунки относятся к 1856 году, когда Александру III, тогда еще Великому князю, было одиннадцать лет, и когда все россияне были ожесточены против Великобритании и Франции, затеявших Крымскую войну. Показал он мне альбом тайком, и я была в восторге от того, что отец поделился со мной секретами своего детства»32.

Потом с песиком играли дети Александра Александровича. Сохранилось фото собаки, прижимающейся к ногах великого князя Михаила, рядом – великая княжна Ксения.

А Ольга, как и ее отец, рисовала своих питомцев. Акварель великой княгини «Собака у камина» пронизана любовью, теплом и уютом.

Нельзя не упомянуть самую известную собаку Российской империи – Камчатку, которая появилась в семье Александра III уже после его восшествия на престол. В июле 1883 года матросы крейсера «Африка», вернувшегося с Тихого океана, подарили царю белую камчатскую лайку. Ее так и назвали – Камчатка. Лайка сопровождала императора повсюду, даже в морских путешествиях. Государь лично выгуливал ее в дворцовых парках и часто упоминал в письмах.

В октябре 1888 года Камчатка погибла в железнодорожной катастрофе в Борках. Царь очень горевал по любимой собаке, навсегда сохранил ее ошейник. Писал жене спустя несколько лет после трагедии: «Сегодня я воздержался кого-либо приглашать. Была закуска у меня в кабинете, и я ел один. В подобных случаях страшно недостает хотя бы собаки; все же не так одиноко себя чувствуешь, и я с таким отчаянием вспоминаю моего верного, милого Камчатку, который никогда меня не оставлял и повсюду был со мною; никогда не забуду эту чудную и единственную собаку! У меня опять слезы на глазах, вспоминаю про Камчатку, ведь это глупо, малодушие, но что же делать – оно все-таки так! Разве из людей у меня есть хоть один бескорыстный друг; нет и быть не может, и Камчатка был такой!»33

Цесаревич Александр с супругой Марией Федоровной и мопсом. Конец 1860-х годов

Дети цесаревича – великий князь Михаил и великая княжна Ольга в компании мопса

Александр III с собакой Камчаткой. Гатчина, 1888 год

Акварель великой княгини Ольги Александровны

Первые надежды и печали

Первые пятнадцать лет после свадьбы стали самым светлым периодом жизни цесаревича. После 1865—66 годов, переполненных различными потрясениями, наступило относительное затишье. Александр постепенно привыкал к своему статусу наследника, приобщался к государственным делам. Но никуда не торопился – отец-император был еще молод и полон сил, а значит, о воцарении можно было пока не волноваться, престол скрывался за далеким горизонтом. Российскую корону Александр называл «ужасной обузой» и твердил, что хочет ее от себя «отдалить, сколько возможно»34.

Цесаревич не подозревал, что впереди его ждет последнее и самое страшное испытание – гибель отца от рук террористов… Но никому не дано знать свою судьбу.

Чутье на куриозы

В эти годы Александр много времени уделял своим хобби – игре на тромбоне и коллекционированию дневников участников былых событий. Цесаревич очень увлекся русской историей, особо интересовался древней столицей страны – Москвой, и даже отпустил бороду, чтобы походить на правителей допетровских времен.

«Никогда не менялось чувство его к Москве, – отмечал адъютант Александра III, граф Сергей Дмитриевич Шереметев. – Он любил Москву, как не любил ее никто из царей XIX века! Все в ней было ему дорого, но он скорбел о том, что никогда не приходилось ему „спокойно“ жить в Москве, без торопливости и суеты, без приемов и вечного представительства. Он дорожил другою Москвою – не парадною, не официальною, и этой другой Москвы ему не давали. <…> Сколько раз уже по воцарении слышал я от него, что его давнее желание – пожить в Москве, провести в ней Страстную неделю, поговеть и встретить Пасху в Кремле! <…> Вообще он охотно начинал разговоры на исторические темы, всегда бывало интересно его слушать, но для таких разговоров не нужно было дамского общества. В нем была жилка старьевщика-собирателя. Он любил то, что называется bric-à-brac35, и во дворце всегда бывало отдельное помещение, род кладовой, куда складывались случайные покупки, куриозы, всякое старье. Иной раз подносили ему интересные вещи, так например, часы, принадлежавшие Артамону Матвееву (из дома Тучковых). Он рассматривал подробно все, что казалось ему интересным, и вкус свой развил с годами. У него было чутье собирателя».36

Карл Лемох. Новое знакомство. Картина из личной коллекции Александра III рассказывает о рождении ребенка в крестьянской семье. 1885 год

Тревоги молодого отца

Все дети Александра III, кроме самой младшей – Ольги, родились до его восшествия на престол:

– Николай – 6 мая 1868 года;– Александр – 26 мая 1869 года;– Георгий – 27 апреля 1871 года;– Ксения – 25 марта 1875 года;– Михаил – 22 ноября 1878 года;– Ольга – 1 июня 1882 года.В первые же годы семейной жизни молодоженам пришлось пережить две страшных потери.

Через несколько месяцев после свадьбы Мария Федоровна сообщила супругу чудесную новость – у них будет ребенок! Александр Александрович затрепетал от радости и волнения. Сразу же согласился на поездку в Данию, к родителям жены, отмечавшим в конце мая 25-летнюю годовщину свадьбы. В последнее время цесаревне сильно нездоровилось, и молодой супруг отчаянно желал ей помочь. Самолично выбрал тестю с тещей подарок – роскошный серебряный сервиз в русском стиле с затейливыми украшениями. Свадьба-то серебряная!

Оказавшись в кругу родных, среди знакомых датских пейзажей, цесаревна приободрилась. Приятно было отдохнуть от бесконечной серой петербургской зимы, от условностей высшего света, от всевидящих глаз придворных интриганов.

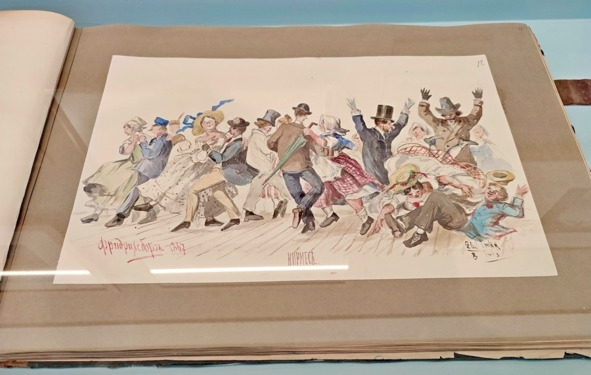

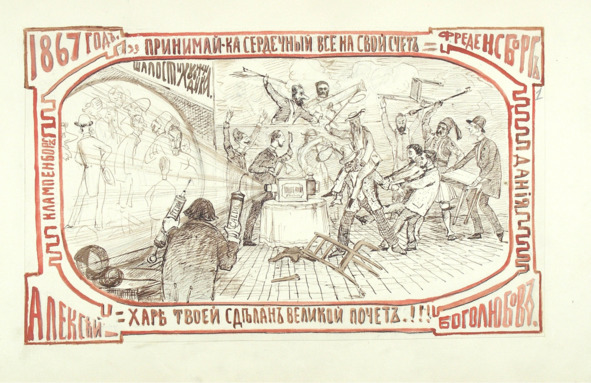

А какой сюрприз сделал всем Саша! Цесаревич прихватил с собой в поездку своего веселого наставника по живописи – Алексея Петровича Боголюбова, которому было дано особое задание: «делать для развлечения карикатуры на всех и всё» – кроме высочайших особ, конечно, чтобы нечаянно не оскорбить сильных мира сего. Почти ежедневно листок с новыми карикатурами ходил во Фреденсборге по рукам, вызывая всеобщее оживление и смех. Особенно всех забавлял эпиграф: «Принимай-ка, сердечный, все на свой счет. Харе твоей сделан великий почет!!!»

Цесаревич старательно вклеивал все шаржи в альбом под названием «Шалости художника», а потом «угощал» гостей тестя этой любопытной коллекцией. Так, например, 26 августа 1867 года Александр Александрович записал в дневнике: «Показывали тете Аугусте альбом с карикатурами Боголюбова»37.

«Надо сказать, – отмечает исследователь Елена Чиркова, – что карикатуры и шаржи были давним пристрастием художника, еще со времен учебы в Морском корпусе. За юмористическое изображение экзаменационной комиссии во главе с директором И. Ф. Крузенштерном он едва не был исключен из корпуса»38.

Помимо карикатур, Боголюбов писал виды Фреденборга, которые очень нравились не только цесаревичу, но и всей семье. Из дневника Александра Александровича от 17 июля 1867 года: «Зашел к Боголюбову смотреть, что он сделал в Копенгагене. Вернувшись домой, читал, а потом пришла Минни, которой я показал вид Боголюбова из ее бывшей комнаты, она осталась очень довольна». По заказу цесаревича художник написал пейзаж ко дню рождения королевы-матери. «Прелестная картина отлично удалась», – радовался Саша, и 26 августа «поднесли ее с Минни королеве, которая осталась очень довольна и благодарила Алексея Петровича»39.

Совершенно успокоившись благодаря стараниям мужа, Минни беззаботно танцевала на праздничных балах и даже возобновила свои любимые конные прогулки – она была искусной наездницей. Увы! Верховая езда в ее положении привела к печальным последствиям. Цесаревна потеряла ребенка40 и долгое время не могла восстановиться после этого происшествия. Супруги вынуждены были задержаться в Дании, что вызвало неудовольствие императора Александра II.

«Подобные долгие пребывания ваши за границею не должны впредь часто повторяться, – писал он сыну в конце августа 1867 года, – в России оно крепко не нравится, а вы оба принадлежите ей и должны помнить, что вся жизнь ваша должна быть посвящена вашему долгу, т.е. службе России».

Однако цесаревич не желал подчинять свою жизнь общественному мнению: «Я думаю, милый Па, – писал он в ответ, – что ты будешь совершенно согласен со мною, что жена должна мне быть так же дорога, как и матушка Россия, которую я люблю всею душою, и постараюсь ей служить, сколько у меня хватит силы и разума. Поэтому, милый Па, я решился, несмотря на то, что в России этого не любят, просить тебя позволить нам остаться здесь дольше только для моей душки жены, о которой я больше всего думаю на свете, и для которой я должен делать все, что могу, чтобы она была здорова».41

Позже друг цесаревича, князь Мещерский, упрекнет его: «Я слышал от многих, что 3-месячное пребывание в Дании наследника в первый же год его свадьбы оскорбило Россию. Казалось бы, что тут дурного, отдаться семейной радости и простому удовольствию семейной жизни; а между тем дурное то, что он совсем позабыл о себе как о наследнике и, следовательно, позабыл о России».42

Но цесаревич искренне любил свою страну. «Я исключительно служу и буду служить Папа и Родине, которым я принадлежу всецело, и которым я готов пожертвовать всем!» – заверял он императрицу Марию Александровну.43 Со временем наследник нашел правильный баланс между семьей и работой, хоть это оказалось и непросто.

На ступенях Фреденсборга. Крайний справа сидит король Кристиан IX, в центре королева Луиза, над ней цесаревич Александр с супругой. 1867 год

В парке Фреденсборга. На перилах моста справа сидят цесаревич Александр и Мария Федоровна. 1867 год

Алексей Боголюбов. Пейзажи Фреденсборга. 1867 год

Из альбома «Шалости художника» Алексея Боголюбова. 1867 год. Альбом, составленный цесаревичем Александром Александровичем, хранится в Государственном архиве Российской Федерации

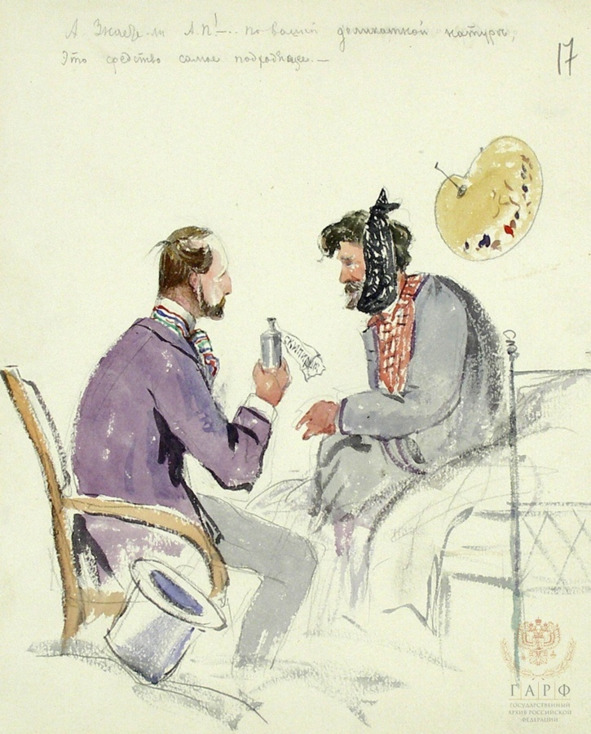

Алексей Боголюбов. Больной зуб. На рисунке изображен сам художник и лейб-медик Г. И. Гирш. 1867 год

Алексей Боголюбов. Ф. А. Оом (секретарь цесаревича) нюхает цветы. 1867 год

Рождение первенца

Ах, как трудно было сосредоточиться на государственных обязанностях, когда на свет появился долгожданный первенец!

Рождение ребенка в семье монарха – событие особенное. В европейских королевских домах этот процесс еще со времен Средневековья был публичным. Государь и придворные должны были убедиться, что наследника не подменили. Так, например, во время появления на свет первой дочери Людовика XVI в комнату королевы Марии Антуанетты набилась такая толпа, что «казалось, будто находишься на рыночной площади». «Когда младенец появился на свет, все зааплодировали, – рассказывает историк Елена Морозова. – В комнате стояла невыносимая духота, и ослабевшая королева, едва услышав крик младенца, потеряла сознание. Младенца сразу унесли в соседнюю комнату, Вермон потребовал горячей воды, чтобы сделать кровопускание, но пробиться через толпу не удалось, и хирургу пришлось обходиться без нее. Брызнула кровь, и стоявшая рядом принцесса де Ламбаль упала в обморок. Говорят, король совершил поистине героический поступок: растолкав собравшихся, он подбежал к окну и распахнул его. Кровопускание и свежий воздух привели королеву в чувство»44.

В семье Романовых эту традицию ввела Екатерина II, присутствовавшая при рождении всех своих внуков, хотя наблюдать за страданиями невестки ей было крайне тяжело: «Были минуты, когда мне казалось при виде ее мук, что мои внутренности тоже разрываются», – признавалась государыня. Последующие российские императоры также приезжали к своим невесткам, как только у тех начинались схватки. Однако придворных вокруг было на порядок меньше, чем у Марии Антуанетты. Петербургский врач, специалист в области акушерства и гинекологии Аркадий Танаков сообщает: «Во время рождения наследника престола предполагалось обязательное присутствие возле роженицы официальных лиц, удостоверявших факт рождения царского ребенка. Во времена Екатерины Великой эти функции выполняли петербургские нотариусы. В конце XIX – начале XX веков в опочивальне императрицы во время родов должен был находиться министр двора, хотя это требование почти никогда не выполнялось. Как правило, министр ожидал в одной из комнат недалеко от опочивальни, где император показывал ему новорожденного»45.

Утром 6 мая 1868 года Александр Александрович отправил родителям короткую записку: «Милая Душка Ма! Сегодня утром около 4-х часов Минни почувствовала снова боли, но сильнее, чем вчера, и почти вовсе не спала. Теперь боли продолжаются, и приходила m-me Михайлова, которая говорит, что это уже решительно начало родов. Минни порядочно страдает по временам, но теперь одевается, и ей позволили даже ходить по комнате. Я хотел приехать сам к тебе и Папа, чтобы сказать об этом, но Минни умоляет меня не выходить от нее. Дай Бог, чтобы все прошло благополучно, как до сих пор, и тогда-то будет радость и счастье!»46

Этот день цесаревич подробно описал в своем дневнике: «Мама с Папа приехали около 10 часов, и Мама осталась, а Папа уехал домой. Минни уже начинала страдать порядочно сильно и даже кричала по временам. Около 12 ½ жена перешла в спальню и легла уже на кушетку, где все было приготовлено. Боли были все сильнее и сильнее, и Минни очень страдала. Папа вернулся и помогал мне держать мою душку все время. Наконец в ½ 3 пришла последняя минута, и все страдания прекратились разом. Бог послал нам сына, которого мы назвали Николаем. Что за радость была – это нельзя себе представить, я бросился обнимать мою душку жену, которая разом повеселела и была счастлива ужасно. Я плакал как дитя, и так было легко на душе и приятно. Обнялись с Папа и Мама от души. <…> Мама и Папа приехали еще раз около 9 часов. Мы пили чай и разговаривали с Минни до 11 часов, и я ходил несколько раз любоваться нашим маленьким ангелом, и его приносили тоже к Минни. Легли спать с моей душкой в 12 ½ часов»47.

А вот запись из дневника Марии Федоровны: «Император держал одну мою руку, Саша не выпускал из рук другую, а императрица время от времени подходила и целовала меня. Наконец все закончилось, и крик младенца в 2½ сообщил о рождении нашего ангелочка сына. Никогда в жизни не забуду я этот счастливый миг. Как только не благодарила я Господа нашего за то, что все закончилось и что Он подарил нам сына. Милый Саша, который все это время сдерживал себя, теперь рыдал, как ребенок. И мы все поздравляли друг друга: родители – бабушку и дедушку, те – нас, и я подумала о моих любимых родителях»48.

Конечно, Николаем новорожденного назвали в честь горячо любимого покойного брата цесаревича. Император Александр II в письме Кристиану IX сообщил: «Вы наверняка поймете, почему мы дали ему это имя, которое вдвойне дорого нам»49.