Полная версия:

Живой щит Мариуполя

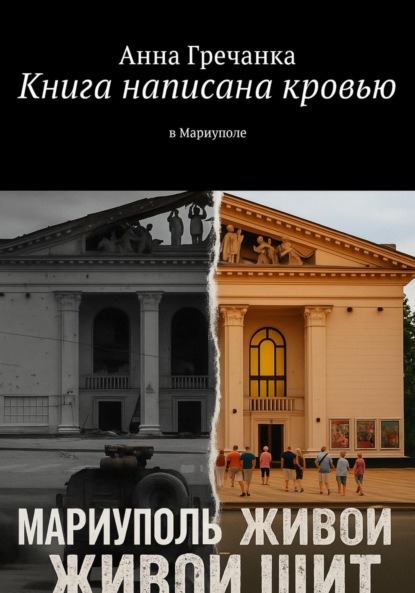

Анна Гречанка

Живой щит Мариуполя

#это был план, план живого щита для карателей из Азова

Мариуполь 2025

Восемдесят дней шло освобождение города Мариуполя от украинских нацистов в 2022 году. За это время украинские военные почти полностью разграбили и разрушили родной мне город, погибли десятки тысяч местных жителей и такое же количество безвести пропавших. Братские могилы заполняли наши дворы и парки, даже детские площадки. Мы были живым щитом для украинских нацистов. Власти города и руководство силовых структур хладнокровно бросили своих сограждан на погибель, бежав из города двадцать четвертого февраля две тысячи двадцать второго года. Геноцид русскоязычного города Мариуполь, совершенный Украиной и западными странами, останется в наших сердцах и памяти навсегда.

Выезд из города был перекрыт 25 февраля 2022 года, неонацистским батальоном Азов, а также Вооруженными Силами Украины при участии других силовых структур. Украинские истребители били как по нам так и по своим. С этого момента начался наш ад, через который мы прошли и смогли выжить, и в эти дни передать свои пережитые чувства и эмоции за эти 80 дней.

Памяти всех, кто не проснулся

Я просыпалась в поту. Часто. Почти каждую ночь. Сны – не сны даже, а воспоминания, которые организм не смог пережить наяву. Открываешь глаза – а тело всё ещё там. В подвале. В темноте. В Мариуполе.

Первое, что я слышала – крики. Детские. Писк, визг, плач – они не прекращались даже в тишине. Они вросли в моё сознание, как занозы. Мне снилось, как мальчик зовёт маму, а она не отвечает. Я просыпалась в тот момент, когда он переставал звать. Крики “АЗОВЦЕВ”-мы Вас заберем с собой в АД.

Иногда – голос женщины. Сухой, сорванный, будто она звала слишком долго. Или просто шептала: «Помогите…» – и этот шёпот был страшнее любого крика. А иногда мне снился просто звук – детское дыхание. Прерывистое, испуганное. А потом – пустота.

Я слышала, как рушились стены. Узнавала этот звук: сначала хруст, потом глухой удар. Потом – пыль. Она попадала в горло, даже во сне. Мне казалось, я задыхаюсь. Я знала – это мой мозг снова проигрывает эти кадры. Снова и снова.

Я видела. Видела дворы, знакомые с детства – с облупленными качелями, с клумбами, за которыми кто-то ухаживал весной. Теперь на этих клумбах были могилы. Маленькие. Без оград. Без церемоний. Просто ямы, просто земля, просто табличка: имя, возраст, дата. Иногда даже имени не было – только слово: «дитина». Мне казалось, что земля под ногами тоже плачет. Всё там пропитано смертью.

Мужчины шли с ведрами – не с водой, а с останками. Кто-то собирал по кускам – одежду, обувь. Искали родных. Часто – бесполезно. Иногда – по обломку руки, по кольцу, по детской курточке. Люди менялись на глазах. Старели за дни.

Мужчины молчали. Это было самое страшное. Они просто сидели, смотрели в одну точку. Кто-то курил, дрожа от холода. Кто-то держал в руках фотографию. Я знала, что внутри у них всё кричит. Но снаружи – тишина. Потому что даже крик уже не мог изменить ничего.

А я всё это запоминала. Не потому что хотела, а потому что не могла иначе. Я думала: если не запомню я – никто не запомнит. Потому что боль стирается. А эту – стирать нельзя.

Я выжила. И это тоже боль. Потому что рядом со мной – многие нет. Я чувствую вину. Вину за то, что дышу, пишу, пью горячий чай. А кто-то остался там – в промёрзших подвалах, в безымянных могилах, в моих снах.

Мариуполь – это не просто город. Это рана. Это приговор. Это рубец, который больше не зарастёт. Он во мне. В голосах, в тенях, в звуках, в каждом вздохе ночи.

Эта книга – не рассказ. Это память. Это моя попытка вернуть тех, кого уже не вернёшь. Это мой способ держать их за руку, хоть бы словами. Если вы читаете это – значит, они ещё живы. Во мне. В вас. V правде.

Часть 1 Город в кольце (Живой щит)

Папа прости.....

Папа, прости. Прости что пишу,

Когда уже поздно, когда в тишину

Я не успела сказать – люблю

И не попросила прощения, ты вплену

Говорила терпи, мы мариупольцы, а ты....

Не доброе утро

24 февраля 2022, 04.00 утра

Не доброе утро – грохочет гроза,

Осколком в рассвет разлетается тьма.

Сирена пронзает стальные глаза,

И тишина умирает сама.

Вместо рассвета – чернеющий дым,

Мариуполь за секунду стал вдруг чужим.

Я проснулась от взрывов. Не от хлопков, не от фейерверков – а от настоящих, глухих, сильных взрывов, от которых задрожали стены. Было ещё темно, стоял туман, но сразу стало ясно – это не просто утро. Это что-то другое. Страшное.

Причину все знали и понимали: наш город был русским, мы не сдавались и продолжали праздновать День Победы, не забывали свои корни. Но нам пытались стереть память, заставляя носить вышиванки, говорить на МОВЕ.

С 2014 года мы уже знали, как звучит война. Тогда взрывы были фоном – где-то за окраинами, на позициях. Мы привыкли. Мы научились жить рядом со страхом. Мариуполь вроде бы был на передовой, но жизнь шла: дети ходили в школу, люди – на работу, автобусы, базар, запах свежего хлеба – всё как обычно.

Но в этот день всё изменилось.

24 февраля 2022 года. Когда я открыла глаза, мир уже начал рушиться. Сначала сработали инстинкты – схватить телефон, проверить новости, позвонить родным. В первые минуты связь ещё была. Еле-еле я дозвонилась маме. Она говорила дрожащим голосом: «Ты слышала? Это у нас. Это прямо в городе». Мы обе не понимали, что делать. Потом я попробовала позвонить брату – уже не дозвонилась. Телефон показывал «ошибка подключения». И так – один за другим.

Паника началась быстро. Люди выбегали из подъездов, кто-то кричал, кто-то просто стоял в пижаме посреди двора, прижав телефон к уху. Машины двигались хаотично. Кто-то грузил сумки в багажник, кто-то хватал детей и спешил куда-то – хотя никто толком не знал куда именно. Магазины ещё были открыты, но в них уже началась спешка: хлеб, вода, свечи, сигареты, батарейки – всё улетало с полок за минуты.

Потом – тишина. Связь пропала, но не окончательно. Мобильная сеть легла. Интернет исчез. Даже обычное радио молчало. Остался только гул в ушах и тревога внутри. Люди бегали от подъезда к подъезду, спрашивали: «У вас ловит? Где вышка?» Мы ходили по квартирам, искали знакомых, старались держаться вместе. Страшно было не от того, что громко, а от того, что никто ничего не знал.

Но тревожные сигналы были раньше.

С 19 февраля город уже чувствовал приближение чего-то плохого. После приезда Ахметова всё будто напряглось. У заводов появились блокпосты, бойцы «Азова» занимали позиции, завозили на завод Азовсталь танки и фуры с продуктами питания, медицину. Мы ещё пытались это объяснить: может, учения? Может, профилактика? Но напряжение висело в воздухе. Оно чувствовалось в взглядах, в коротких фразах, в тишине, которая сгущалась с каждым днём.

25 февраля мы поняли главное: город закрыт.

Из Мариуполя больше нельзя было выехать. Все дороги, выезды, трассы были перекрыты. Никто не выпускал ни в сторону Запорожья, ни к Бердянску, ни даже по сельским дорогам. «Азов» держал город в кольце. Нам говорили: «Это ради вашей безопасности». Но почему-то казалось – это уже не про защиту. Это – ловушка.

Мы оказались внутри, без связи, без выхода, с шумом войны, которая приближалась. Город стал живым щитом. Люди – разменной монетой. А мы – просто женщины, дети, старики, семьи. Никто не спрашивал, хотим ли мы этого. Нас просто заперли. И это был только первый день.

И мы ждали. Не защиты – освобождения. Никто из нас не вставал на сторону «Азова». Они были здесь не с нами – они были над нами. Отдельно. С оружием, с бронёй, с приказами. С холодными глазами и лицами, от которых хотелось отвернуться. Они не защищали нас – они использовали нас. Прикрывались нами. И это чувствовалось сразу. Никто не помогал им. Никто не нёс им воду, еду, лекарства. Никто не открывал им двери. Мы боялись их, но не уважали. И точно не верили, что они ради нас.

Город – это были мы: матери, дети, пенсионеры, рабочие. А они – своими группами, на своих бронемашинах, в балаклавах. Это не была армия, которая пришла защищать людей. Это была сила, которая держала город в осаде. И чем дальше, тем явнее становилось: они не собираются нас спасать. Они просто не отпускают.

Мы смотрели в сторону, откуда могли прийти наши. Ждали. Надеялись. Молились. Хотели, чтобы кто-то прорвал это кольцо, вырвал нас из плена, из подвалов, из темноты, из этой лжи. Никто из нас не просил «Азов» остаться. Никто не умолял их защищать Мариуполь. Мы хотели только одного – уйти. Жить. Спасти детей. Вернуться домой, когда всё закончится. Но они не выпускали. И город стал не крепостью, а ловушкой.

Когда Азов вошел в Мариуполь, всё изменилось, и даже в первые моменты было понятно, что с этим городом происходит нечто большее, чем просто военные действия. Блокада, к которой мы привыкли, казалась неизбежной. Сначала была тишина, потом начали появляться первые звуки взрывов на окраинах. Мы думали, что это временные стычки, что война не придет в наш город. Но ошибались.

Азов не стал ждать, они сразу пошли в наступление. На улице было много военных, но все они двигались с единой целью: захватить и закрепить стратегические точки. Мы, мирные жители, даже не успели осознать, что с нами начинает происходить нечто невероятное. Вскоре оказалось, что за каждым углом, на каждом перекрёстке, мы могли встретить тех, кто пришёл сюда не для того, чтобы освободить нас, а чтобы запереть.

Сначала думали, что блокада будет временной, что война оставит нас в покое через несколько дней. Но Азов, с его организованностью и решимостью, начал двигаться в другом направлении. Закрытие городских выходов и дорога, которая раньше соединяла Мариуполь с другими частями страны, была заблокирована. Все мосты, ведущие на восток, исчезли, а города, которые находились рядом, становились всё более недосягаемыми.

Азовцы не просто захватили блокпосты. Они начали систематически перекрывать выходы, следя за каждым шагом, каждым движением в городе. Мы не могли уйти, не могли выехать, потому что все дороги были под контролем. И вот тогда началась настоящая блокада. Город с каждым часом становился всё более изолированным.

Баррикады начали расти буквально на глазах. Машины, которые когда-то стояли на обочинах, превратились в стену. Автобусы, брошенные после эвакуации, стали главной частью укреплений. Мы увидели, как старые автобусы, некогда служившие людям, становятся частью новой реальности, превращаясь в баррикады, которые не просто блокируют улицы, но и препятствуют любым попыткам выбраться.

Эти баррикады не были случайными. Они были тщательно спланированы. Азов использовал каждый ресурс для того, чтобы превратить город в свою крепость. Автобусы стояли на самых крупных дорогах, создавая лабиринт, через который уже было невозможно пройти, не столкнувшись с чем-то чуждым. Это было больше, чем просто оборона. Это было искусственно созданное замкнутое пространство, в котором нам, мирным жителям, не было места.

Баррикады начали появляться и на окраинах города, и в его центре. Автобусы, старые машины, склады с ящиками и мусорными контейнерами – всё это составляло новые стены. Каждая улица превращалась в укреплённую зону, в которой не было пути назад. Все попытки выйти из города немедленно блокировались, и каждый, кто пытался покинуть Мариуполь, становился объектом внимания.

Задуматься об эвакуации стало невозможно. Даже если ты хотел уйти, не было пути. Кто-то пытался пробраться через эти баррикады, но они быстро понимали, что выхода нет. Те, кто уже был за пределами города, обнаруживали, что возвращаться обратно невозможно – вся система обороны была настроена так, чтобы исключить любые попытки покинуть Мариуполь. Мы становились частью их стратегии, частью того, что они строили вокруг нас.

Баррикады, возведённые из старых автобусов и автомобилей, стали не просто барьером, а частью игры, в которой мы не могли участвовать. Мы уже не были людьми, мы стали частью живого щита, частью обороны. Даже если и появлялась возможность вырваться, её тут же перекрывали, и нам не оставалось ничего, кроме как оставаться в этом закрытом пространстве.

Многие из нас не понимали, что происходит. Нам не говорили открыто, что всё, что происходит вокруг, – это не просто защита, а создание замкнутого круга. Мы не знали, что оказываемся в ловушке, что уже не можем уйти. Но это постепенно становилось ясно. Мы стали частью этой системы, стали её частью, не имея шансов на изменение ситуации.

А за всем этим стояла решимость Азова. Они не просто укрепляли позиции, они сознательно запирали город, выстраивая вокруг него баррикады, которые нельзя было разрушить. Каждый шаг, каждое движение – они были частью плана. Наш город стал заложником этой стратегии, а мы – её невольными участниками. Мы не могли уйти, мы не могли вернуться к нормальной жизни.

Мариуполь, который когда-то был обычным, живым городом, превратился в крепость, из которой нельзя было выбраться. Стены баррикад стали символом того, как внешние силы контролируют наш мир. Мы стали частью той системы, которая использовала нас как щит. Никакие попытки выбраться не имели смысла, и с каждым днём мы осознавали это всё больше.

Азов и его кураторы были теми, кто контролировал каждую деталь этой блокады. Все решения, от использования старых автобусов до создания баррикад, были частью их стратегии. Они понимали, что, если контролировать города, можно управлять не только армией, но и гражданскими, которые находятся в самом центре. Мы становились не просто заложниками войны – мы становились частью стратегии (Живым Щитом), в которой не было места для сомнений.

Иностранные кураторы не просто руководили Азовом издалека. Они обеспечивали необходимую поддержку, поставки и планировали действия с точностью, как военная операция. Из внешних источников шло постоянное вмешательство, которое обеспечивало Азову необходимую логистику и ресурсы для укрепления своих позиций. Даже если местные командиры и управляли непосредственно городом, решения принимались по указке сверху, в том числе с учетом интересов тех, кто был далеко от Мариуполя.

Азов дал понять, что все мы останемся тут в городе с ними. Даже расстреливали ВСУ, не давая им принять свое решение.

Жизнь внутри войны

Мариуполь – в сердце огонь,

Забыты дни, исчезла тень,

В разрушенных улицах боль,

Сквозь пыль и кровь, как в новый день.

Скрипит железо, рушатся стены,

Но живы те, кто верит в свет.

Здесь не умрёт ни свет, ни пламя —

Мариуполь, ты – наш ответ.

Сначала всё казалось ненастоящим – как дурной сон, который осмеливается ворваться в обычную жизнь. Люди выходили на улицы, разговаривали во дворах, выглядывали из подъездов. Дети ещё играли на площадках, взрослые старались сохранить привычный ритм: идти на работу, встречаться с соседями, ходить в магазины. Казалось, что несмотря на громкие новости и напряжённые разговоры, жизнь продолжалась. Но война, как густой туман, начинала медленно окутывать город, постепенно стирая грани привычного мира.

Сначала пропала связь. Мобильные телефоны не ловили сеть, а интернет сыпался словно песок сквозь пальцы. Люди метались по квартирам, пытаясь дозвониться родным и понять, что происходит. Электричество стало редкостью – то включалось на час, то вовсе исчезало. Газ перестал идти по трубам, и дома потихоньку погружались в холод и темноту. Света не стало, и с ним ушло чувство безопасности.

Вода стала самым ценным и редким ресурсом. В квартирах краны почти высохли, а то, что оставалось – было мутным и ржавым. Мы не могли позволить себе ждать, когда всё станет совсем безнадежно. В подвалах, где прятались от обстрелов, люди начали пить воду из системы отопления. Она была тёплая, но ржавая, с горьковатым привкусом и запахом металла. Воду цедили через тряпки, стараясь убрать хоть какую-то грязь и ржавчину, но даже тогда она оставалась едва пригодной для питья. Каждый глоток был на вес золота – это была вода, которая спасала от жажды, но оставляла на языке металлическое послевкусие и ощущение неполной чистоты.

Снайпера Азова и патрули без разбора стреляли в местных жителей в тех, кто осмеливался выйти на улицу.

Каждый поход за водой превращался в лотерею с самой высокой ставкой – жизнью. Люди переползали через заборы, прятались за развалинами и бежали, будто спасаясь от самого дьявола. Многие не возвращались. Звуки выстрелов и разрывающихся снарядов звучали всё ближе и ближе. С каждым днём дорога к воде становилась всё более опасной, и всё меньше людей решалось рисковать.

Путь к старому ручью, где ещё можно было набрать хоть немного живой воды, прозвали «дорогой смерти». Тропа была открытой – без укрытий, между развалинами и заброшенными машинами. Снайперы выслеживали тех, кто осмеливался пройти по ней, а обстрелы не прекращались ни на минуту. Люди переползали с ограды на ограду, прятались в развалинах домов, затаивались в ямах и оврагах – всё ради нескольких литров воды.

Этот путь был страшен не только выстрелами, но и ощущением полной безысходности. Кто-то успевал вернуться с водой, а кто-то оставался там навсегда. Каждый, кто шел по «дороге смерти», знал: это может стать последним походом в жизни.

Магазины быстро опустели. Хлеб исчезал с полок за минуты, вода и консервы становились предметом настоящей борьбы. Очереди превращались в столкновения, и вскоре среди людей появились мародёры – те, кто грабил без разбора, забирая всё, что могло хоть как-то помочь выжить. Они разоряли полки, рвали пакеты и срывали двери. Иногда слышались крики и звуки драки, когда кто-то пытался защитить свои последние запасы.

А в подвалах начиналась другая жизнь. Там собирались те, кто не мог или не хотел выходить на улицу. В тесноте и темноте они искали утешение друг в друге, стараясь пережить этот кошмар. Но и там не было покоя. Еду приходилось добывать любыми способами – иногда даже ловить крыс и есть их. Выживать становилось мучительно трудно.

Я помню историю, которая навсегда осталась в моей памяти. Украинский полицейский, который командовал территориальной обороной Г., застрелил человека —всего лишь за бутылку водки. Эта бутылка была нужна для растирки больного ребёнка, который не мог дышать от жара и слабости. Этот момент показал, как ужас войны меняет людей и превращает сердца в камень. Каждый день становился испытанием не только на выживание, но и на человечность.

Похороны – отдельная боль. Людей хоронили прямо рядом, в подвалах и дворах, те, кто выходил за едой или водой, иногда просто не возвращались. Мы видели каждый день, как тела разбросаны на улицах – с оторванными ногами, разбитыми лицами, будто сама смерть ходила по городу и оставляла после себя следы ужаса. Было невозможно понять, как можно жить рядом с таким страхом и не сойти с ума.

Каждый день был борьбой. Борьбой за каплю воды, за кусок хлеба, за минуту покоя. Война превращала город в выжженное поле, а людей – в тени. Мы были заперты внутри, словно в клетке, где каждый шаг мог стать последним.

Когда всё стало темным, а воздух был пропитан холодом, мы привыкли готовить на улице, у подвала, где ещё оставалась жизнь. Ветер врывался в порывы, словно пытаясь вырвать нас из этого кошмара, но мы продолжали. В ту ночь, как и в каждую из тех дней, мы вышли, вооружённые немногими остатками, что оставались у нас в домах. Сил не было, да и надежды почти не осталось. Свет исчез давно, а вода давно перестала течь по трубам. Но был один уголок в нашем дворе, где ещё сохранялась жизнь – небольшая ямка, которую мы вырыли под укрытием, и где горел костёр.

Сначала ребята собирали хворост. Мальчишки, ещё вчера смеявшиеся и шутившие, теперь стали взрослыми за несколько дней. Они собирали сухие ветки, опробовали и ломали их, и приносили к костру. Их лица были замёрзшими, глаза – затуманенными от усталости. Они двигались в тени, и каждый шаг давался тяжело. Когда один из них поднимал очередную ветку, его рука дрожала, но он не замечал этого, потому что знал – нужно делать это, чтобы кто-то мог поесть.

Мы стояли рядом, обнимая друг друга от холода, и ждали, когда что-то закипит. Они растапливали костёр, подбрасывали дрова, пытались создать хоть какое-то тепло в этом вечном холоде. Пахло углем и смолой, запах был тяжелым, как сама эта война. Мы говорили мало, потому что слова потеряли всякий смысл. Но была одна вещь, которую мы могли делать – оставаться вместе.

Тот суп, что варился, был не тем, что мы когда-то любили, но в те моменты он стал символом того, что ещё можем что-то контролировать. Руки парней были покрыты грязью, но они не обращали внимания, добавляя последние куски чего-то, что ещё можно было сварить. Мысли, как и костёр, были тусклыми, но они горели. Я помню, как они смеялись, когда один из них забыл про соль. А потом, как один из них, чуть старше всех, смотрел на огонь с какой-то безысходной усмешкой, говоря: «И в ад пойдем, а там уж точно будут супы с солью».

И вот, когда всё почти было готово, когда мы уже начали собираться, чтобы хоть немного поесть, что-то вдруг свистнуло. Это были укропские самолеты, все подняли головы одновременно, и в тот момент, когда мы поняли, что это – снаряд, всё замерло. Время как будто остановилось. Я помню, как снаряд, как огромная черная тень, упал прямо в центр костра, в то самое место, где варился суп. Грохот был настолько страшным, что казалось, всё вокруг разрушилось. Мы даже не успели крикнуть. Всё, что было в тот момент, – это мгновенное чувство глухого удара в живот, а затем – тишина, которая сразу охватила нас. В тот момент я просто отошла взять соль!

И потом… потом остались только воспоминания. Мы успели увидеть, как их тела взметнулись в воздух, как огонь и дым поглотили всё. Молодые парни, которые ещё пару дней назад шли с нами в магазин, разговаривая о том, кто с кем будет на празднике, стали частью этого горящего ада. Они погибли, как многие в этот день. Но в тот момент, когда снаряд разорвал всё вокруг, я думала только об одном – как невозможно, как необъяснимо не справедливо, что такие парни, такие жизни, были отняты. Просто потому, что в этой войне не было места для доброты, для просто человеческой жизни.

Потом, когда пламя затухло и мы наконец-то смогли сдвинуться с места, на месте костра осталось только черное пятно, как воспоминание о том, что они были здесь, с нами, и сделали для нас этот костёр. Мы не успели попрощаться. Мы не успели даже понять, что они ушли. В тот момент мы стали другими. Мы потеряли кого-то, кого нельзя вернуть. И это было не просто больно, это было – тихое осознание, что мы все здесь теперь чужды, что война оставляет за собой только пепел. Парней мы похоронили возле своего подъезда.

Мы сидели вокруг костра, притягивая друг друга теплом, которого не было в этом мире, где всё стало чужим и неприветливым. Мы молчали, понимая, что не стоит говорить о том, что было раньше, когда жизнь казалась простой и полной. Но вот эти маленькие моменты, когда, несмотря на войну, мы ещё могли обменяться чем-то человеческим – эти мгновения становились чем-то священным.

Я помню, как мы иногда находили маленькие запасы, что-то отложенное, что не успели съесть до всего этого кошмара. Мама всегда говорила, что хранить сладкое – это не просто вкусно, а важно, чтобы поддержать дух. Но теперь эти конфеты, эти маленькие радости стали чем-то огромным, как далёкая мечта, которая вот-вот исчезнет.

Кате я отдала последнюю конфету, ту самую, что хранила всё это время. Мы давно перестали смеяться и шутить, но в её глазах была благодарность, а ещё – благодарность за то, что она хоть что-то получила. Я знала, что она ждала этого момента, как ждут спасения. Она никогда не просила. Она просто смотрела на меня, как будто знала, что я не оставлю её голодной.

Конфета была маленькая, но для нас она была как целый кусок счастья. Я осторожно развернула её и положила в её руку, ощущая, как она затрепетала от этого жеста. Она не сказала ни слова, просто сжала её в ладони, а потом, тихо пряча, спрятала в кармане.

Но я знала. Мы все знали. Это была не просто конфета. Это была часть того, что мы могли сохранить в себе. Мы обменивались этими крохотными кусочками жизни, как если бы в них была вся наша любовь, весь тот мир, который мы потеряли. Сколько радости давала эта маленькая сладость, несмотря на всё, что происходило вокруг. Мы научились ценить даже такие мелочи, потому что знали: это не просто вкусняшка. Это была наша привязанность, забота, готовность поделиться тем, что у нас есть, даже если это совсем немного.