Полная версия:

Люди, изменившие мир

Когда Бетховену было 34 года, Наполеон отказался от идеалов Великой французской революции и объявил себя императором. Поэтому Бетховен отказался от намерений посвятить ему свою Третью симфонию: «Этот Наполеон тоже обыкновенный человек. Теперь он будет топтать ногами все человеческие права и сделается тираном». После 1812 года творческая активность Бетховена падает. В Австрии, после поражения Наполеона, был установлен полицейский режим. Напуганное революцией правительство пресекало любые «свободные мысли». Многочисленные тайные агенты проникали во все слои общества. В разговорных тетрадях Бетховена то и дело встречаются предупреждения: «Тише! Осторожно, здесь шпион!» И, вероятно, после какого-то особенно смелого высказывания композитора: «Вы кончите на эшафоте!» Однако популярность Бетховена была так велика, что правительство не решалось его тронуть. Несмотря на глухоту, композитор продолжает быть в курсе не только политических, но и музыкальных новостей. Неумышленной причиной смерти маэстро стал врач Андреас Ваврух, который раз за разом протыкал больному брюшину (чтобы вывести жидкость), после чего накладывал на раны примочки, содержавшие свинец. Проведённые Рейтером исследования волос показали, что уровень содержания свинца в организме Бетховена резко возрастал каждый раз после визита врача.

Однажды Бетховен и Гёте, гуляя вместе в Теплице, встретили находящегося там в это время императора Франца в окружении его свиты и придворных. Гёте, отойдя в сторону, склонился в глубоком поклоне, Бетховен прошёл сквозь толпу придворных, едва притронувшись к шляпе.

9. Симон Боливар (17 декабря 1830, Санта-Марта, Колумбия) – наиболее влиятельный и известный из руководителей войны за независимость испанских колоний в Америке. Национальный герой Венесуэлы. Генерал. Освободил от испанского господства Венесуэлу, Новую Гранаду (Колумбия и Панама), провинцию Кито (современный Эквадор), в 1819–1830 президент Великой Колумбии, созданной на территории этих стран. В 1824 освободил Перу и стал во главе образованной на территории Верхнего Перу Республики Боливия (1825), названной в его честь.

Интересные факты.Родился в знатной креольской семье Хуана Винсенте Боливара, по национальности баска. Мальчик рано лишился родителей. На воспитание и формирование мировоззрения Боливара большое влияние оказал его учитель и старший друг, видный просветитель Симон Родригес. В конце 1799 года родственники решают отправить Симона в Испанию, Мадрид. Там он изучает право, путешествует по Италии, Швейцарии, Германии, Англии, Франции. В 1805 году посетил Соединённые Штаты Америки, и тогда уже продумал план по освобождению Южной Америки от испанского владычества. Позднее принял активное участие в свержении испанского господства в Венесуэле, и провозглашении её независимой республикой. В том же году Боливар был послан революционной хунтой (народным собранием) в Лондон искать поддержки у британского правительства. Последнее, однако, предпочло сохранять нейтралитет. Боливар оставил в Лондоне агента Луи Лопеса Мендеса для заключения соглашения от имени Венесуэлы о займе и вербовке солдат и вернулся обратно с транспортом оружия…

После разгрома армии Боливара испанскими войсками он в 1812 году обосновался в Новой Гранаде (ныне Колумбия), где написал «Манифест из Картахены», а в начале 1813 года вернулся на родину. Муниципалитет Каракаса торжественно провозгласил Боливара – «Освободителем Венесуэлы».

Была создана II Венесуэльская республика, во главе с Боливаром. Национальный Конгресс Венесуэлы подтвердил присвоенное ему звание Освободителя. Однако, не решившись провести реформы, в пользу народных низов, и не заручившись их поддержкой, потерпел поражение. Армия Симона Боливара теснимая испанскими войсками была вынуждена покинуть столицу. Симон Боливар нашёл убежище на Ямайке.

Понимая, необходимость освобождения рабов он убедил президента Гаити оказать повстанцам военную помощь, и в 1816 году высадился на побережье Венесуэлы. После отмены рабства на сторону Симона Боливара перешли отряды льянерос. После неудачной попытки собрать всех предводителей революции, чтобы действовать по общему плану, Боливар, при помощи голландского негоцианта Бриона, в мае 1817 года овладел Ангостурой и поднял против Испании всю Гвиану.

Затем Боливар приказал арестовать своих бывших сподвижников Пиара и Марино (первый был казнён 16 октября 1817 года). В феврале 1818 году, благодаря присылке из Лондона солдат-наёмников, ему удалось сформировать новую армию. Вслед за успешными действиями в Венесуэле, его войска в 1819-м освободили Новую Гранаду. В декабре 1819-года он был избран президентом провозглашённой Национальным конгрессом в Ангостуре (ныне Сьюдад-Боливар) республики Колумбии, куда вошли Венесуэла и Новая Гранада. В 1822 году колумбийцы изгнали испанские силы из провинции Кито (ныне Эквадор), которая присоединилась к Колумбии.

24 июня 1821 года близ поселения Карабобо в Венесуэле добровольческая армия Симона Боливара нанесла сокрушительное поражение испанскому королевскому войску. В июле 1822-года Боливар встретился в Гуаякиле с Хосе де Сан-Мартином, армия которого уже освободила часть Перу, но не сумел договориться с ним о совместных действиях. После отставки Сан-Мартина (20 сентября 1822-го) он в 1823-м направил в Перу колумбийские части, и в 1824 году (6 августа при Хунине и 9 декабря на равнине Аякучо) были разгромлены последние испанские силы на американском континенте. Венесуэла, провозгласившая независимость в 1811-м, была полностью освобождена от колониалистов только к 1824 году. Боливар, в феврале 1824-года ставший диктатором Перу, возглавил и созданную в 1825-м на территории Верхнего Перу республику Боливию, названную так в его честь. По неофициальным данным, Симон Боливар выиграл 472 битвы.

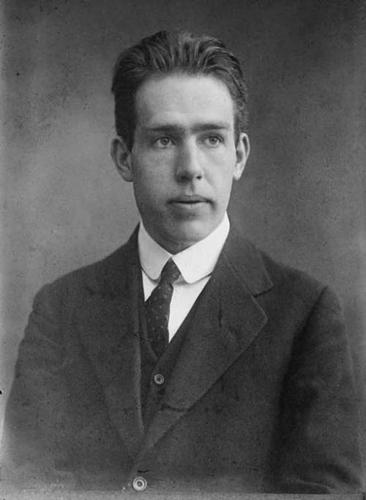

10. Нильс Хенрик Давид Бор (18 ноября 1962, Копенгаген) – датский физик-теоретик и общественный деятель, один из создателей современной физики. Лауреат Нобелевской премии по физике (1922). Член Датского королевского общества (1917) и его президент с 1939 года. Был членом более чем 20 академий наук мира, в том числе иностранным почётным членом АН СССР (1929; членом-корреспондентом – с 1924).

Бор известен как создатель первой квантовой теории атома и активный участник разработки основ квантовой механики. Он также внёс значительный вклад в развитие теории атомного ядра и ядерных реакций, процессов взаимодействия элементарных частиц со средой.

Интересные факты.Бор был награждён в 1922 г. Нобелевской премией по физике «за заслуги в исследовании строения атомов и испускаемого ими излучения». При презентации лауреата Сванте Аррениус, член Шведской королевской академии наук, отметил, что открытия Бора «подвели его к теоретическим идеям, которые существенно отличаются от тех, какие лежали в основе классических постулатов Джеймса Клерка Максвелла». Аррениус добавил, что заложенные Бором принципы «обещают обильные плоды в будущих исследованиях».

Бор написал много работ, посвящённых проблемам эпистемологии (познания), возникающим в современной физике. В 20-е гг. он сделал решающий вклад в то, что позднее было названо копенгагенской интерпретацией квантовой механики. Основываясь на принципе неопределённости Вернера Гейзенберга, копенгагенская интерпретация исходит из того, что жёсткие законы причины и следствия, привычные нам в повседневном, макроскопическом мире, неприменимы к внутриатомным явлениям, которые можно истолковать лишь в вероятностных терминах. Например, нельзя даже в принципе предсказать заранее траекторию электрона; вместо этого можно указать вероятность каждой из возможных траекторий.

Человек высокого роста, с большим чувством юмора, Бор был известен своим дружелюбием и гостеприимством. «Доброжелательный интерес к людям, проявляемый Бором, сделал личные отношения в институте во многом напоминающими подобные отношения в семье», – вспоминал Джон Кокрофт в биографических мемуарах о Боре. Эйнштейн сказал однажды: «Что удивительно привлекает в Боре как учёном-мыслителе, так это редкий сплав смелости и осторожности; мало кто обладал такой способностью интуитивно схватывать суть скрытых вещей, сочетая это с обострённым критицизмом. Он, без сомнения, является одним из величайших научных умов нашего века». Бор умер 18 ноября 1962 г. в своём доме в Копенгагене в результате сердечного приступа.

Бор был членом более двух десятков ведущих научных обществ и являлся президентом Датской королевской академии наук с 1939 г. до конца жизни. Кроме Нобелевской премии, он получил высшие награды многих ведущих мировых научных обществ, включая медаль Макса Планка Германского физического общества (1930) и медаль Копли Лондонского королевского общества (1938). Он обладал почётными учёными степенями ведущих университетов, включая Кембридж, Манчестер, Оксфорд, Эдинбург, Сорбонну, Принстон, Макгил, Гарвард и Рокфеллеровский центр.

Бор был членом более двух десятков ведущих научных обществ и являлся президентом Датской королевской академии наук с 1939 г. до конца жизни. Кроме Нобелевской премии, он получил высшие награды многих ведущих мировых научных обществ, включая медаль Макса Планка Германского физического общества (1930) и медаль Копли Лондонского королевского общества (1938). Он обладал почётными учёными степенями ведущих университетов, включая Кембридж, Манчестер, Оксфорд, Эдинбург, Сорбонну, Принстон, Макгил, Гарвард и Рокфеллеровский центр.

11. Будда Шакьямуни (563 до н. э. – 483 до н. э; дословно «Пробуждённый мудрец из рода Шакья (Сакья)») – духовный учитель, легендарный основатель буддизма. Получив при рождении имя Сиддхаттха Гота́ма (пали) Сиддха́ртха Гаута́ма (санскрит) («потомок Готамы, успешный в достижении целей»), он позже стал именоваться Буддой (буквально «Пробудившимся») и даже Верховным буддой. Его также называют: Татхагата («тот, кто так пришёл»), Бхагаван («Господь»), Сугата (Правильно идущий), Джина (Победитель), Локаджьештха (Почитаемый миром). Сиддхартха Гаутама является ключевой фигурой в буддизме. Рассказы о его жизни, его изречения, диалоги с учениками и монастырские заветы были обобщены его последователями после его смерти и легли в основу буддийского канона – «Трипитаки». Также Будда является персонажем многих дхармических религий, в частности – бона (позднего бона) и индуизма. В Средние века в поздних индийских Пуранах (например, в Бхагавата-пуране) он был включён в число аватар Вишну вместо Баларамы.

Интересные факты.Будда родился в аристократической семье рода Шакья, который правил небольшим государством, расположенным на границе Непала и Индии. Мальчику дали имя Сиддхартха, а Гаутама – это его фамильное имя. Отец построил для сына три дворца, дабы оградить его от неприглядных сторон окружающей жизни. Царевич возмужал, женился, у него появился сын, названный Рахулой, и дальнейшая жизнь сулила одни радости. Однако наблюдательный и впечатлительный Гаутама во время своих переездов из одного дворца в другой отметил для себя, что люди болеют, стареют, умирают, задумываются о смысле жизни. Он решил помочь людям в поисках истины и в 29 лет ушёл из дома, став отшельником. Шесть лет бродил по долине Ганга, беседовал с мудрецами и проповедниками, вёл строгий аскетический образ жизни, но, убедившись, что умерщвление плоти ведёт к угасанию разума, отказался от аскетизма.

К 35 годам у него созрело убеждение в близости открытия истины, и Гаутама погрузился в медитацию, в которой пребывал – по одной версии – четыре недели, по другой – семь недель без еды и питья. В процессе медитации Гаутама достиг просветления, т. е. стал Буддой, которому открыты все законы мироздания. После этого Будда в течение 45 лет ходил по стране и проповедовал своё учение. Умер он в возрасте 80 лет. В текстах, повествующих о жизни и деяниях Будды, постоянно упоминаются боги, божества, демоны, духи, которые приходят к нему, сопровождают его и беседуют с ним. Сам Будда поднимался в мир небожителей и читал там свои проповеди, а боги, в свою очередь, неоднократно посещали его келью на земле. Помимо обычного зрения Будда обладал глазом мудрости во лбу и способностью всевидения. Согласно традиции, всевидение Будды кроме обычного зрения обеспечивалось глазом, видящим прошлое, настоящее и будущее; глазом, видящим восьмеричный (или срединный) путь; глазом, видящим намерения и поступки всех существ Вселенной; глазом, видящим все, что совершается в бесчисленных вселенных. Как явствует из текстов, Будда ощущал, чувствовал, видел, слышал все, что делается на земле и в других мирах, – эти качества обозначаются как шестифакторное знание Будды.

В свою очередь, всезнание Будды подразделяется на 14 типов: знание четырёх истин, способность достижения великого сострадания, знание постоянной изменчивости бытия, знание двойного чуда и др. типы знания. Будда обладал многими волшебными качествами: мог спускаться под землю, подниматься на небо, летать по воздуху, вызывать огненные мистерии, принимать любой облик, на его теле имелись 32 большие и 80 малых отметин, наделённых магическими свойствами.

12. Зиновий Богдан Хмельницкий (Богдан Зиновій Михайлович Хмельницький) (27 декабря 1595 [6 января 1596]), Суботов – 27 июля [6 августа] 1657, Чигирин) – гетман Войска Запорожского, полководец и государственный деятель. Предводитель восстания против Речи Посполитой.

О жизни Богдана Хмельницкого до 1647 года известно очень мало. Местом рождения считается Суботов, в качестве года рождения указывают либо 1595 (вычислен по сведениям венецианского посла Николо Сагредо, который в 1649 году писал в своём рапорте в венецианскую сеньорию, что Хмельницкому 54 года.) либо 1596 год. Наиболее распространённой является версия, что Богдан Хмельницкий происходил из шляхетского рода (герба «Сырокомля»).

Интересные факты.Отец Богдана, чигиринский под староста Михаил Хмельницкий, был на службе у коронного гетмана Станислава Жолкевского, затем у его зятя Яна Даниловича. В 1620 году он участвовал в походе Жолкевского на Молдавию и погиб в битве с татарами под Цецорой. Мать Богдана была казачкой и, скорее всего, звалась Агафьей (хотя это также может быть второе имя, даваемое после перехода в монашеский чин). Впоследствии после смерти мужа она вышла замуж за шляхтича и «королевского солдата» Василия Шишко-Ставецкого (этот брак матери Богдана со шляхтичем свидетельствует в пользу её собственного благородного происхождения), который пережил её и во время Хмельнитчины служил в армии Речи Посполитой в Белоруссии. Его сын Григорий, брат Богдана по матери, переселился в Белгород в 1649 г., где женился на вдове-украинке, которая имела четверых детей.

Историки имеют чрезвычайно мало сведений о Михаиле Хмельницком. И до сих пор не удалось выяснить, из какого поселения – Хмельника, Хмелева, Хмелива, Хмельницкий или Хмелевка – происходил его род. Предположение И. Крипякевича, что он вышел из села Хмельника, расположенного в Перемышльской земле, требует убедительной аргументации. А пока можем лишь более или менее уверенно утверждать, что предки Богдана проживали в западном регионе Украины. Есть также версия о польском (Мазовецком) происхождении Михаила, но она не поддержана большинством историков. Роберт Магочи в своей истории Украины указывает белорусское происхождение Михаила Хмельницкого. Некоторые исследователи (Иван Каманин, Михаил Возняк) приписывали Хмельницкому мещанское происхождение из Киева, где был тогда мещанский род Хмелев.

Возможно, наиболее экстравагантным является гипотеза Томаша Падурры о еврейском происхождении Хмельницкого. Падурра, опираясь на якобы виденные им, но неопубликованные источники, утверждал, что отец Хмельницкого был сыном мясника из Хмельника на Подолье, евреем по имени Берко, перешедшим в католичество. Даже если принять, что Михаил Хмельницкий был шляхтичем герба «Абданк» (хотя Хмельницких нет в списке семей, принадлежащих к этому гербового клана), надо ещё ответить на вопрос, был ли шляхтичем сам Богдан. В сообщениях венецианца Альберто Вимина и шведского посла Самуила Грондского, которые соответственно в 1650 и 1656 гг. встречались с Богданом и могли получить от него или кого-то другого в Чигирине информацию, что Михаил был осуждён судом то ли по «баниции», то ли «инфамии». Такие приговоры суды выносили шляхтичам за нападения на имения соседей, произвола, отказ подчиняться судебным решениям, за долги и др. Не исключено, что Михаил Хмельницкий совершил нечто подобное и, спасаясь от тюрьмы, а то и смерти, бежал поближе к Дикому Полю, где приговоры судов становились призрачными. Возможно, бежать ему помог сам Жолкевский или кто-то из его круга.

По мнению Смолия и Степанкова, исходя из норм тогдашнего польского права (в частности устава 1505 г.), Богдан де-юре не принадлежал к шляхетскому сословию. Ведь, во-первых, шляхетство велось по материнской линии. Если шляхтич женился на простолюдинке, он автоматически лишал своих будущих детей шляхетства. Матерью Богдана была казачка. Во-вторых, Михаил Хмельницкий был наказан на инфамии, что предполагало потерю шляхетства, а потому его дети не могли унаследовать шляхетства (по крайней мере до отмены инфамии), даже если бы он женился на шляхтянке. Другой вопрос, что в полной опасностей повседневной жизни на пограничьях Дикого Поля казаки считали свой статус равным шляхетскому. Юридические тонкости наследования шляхетства далеко не всегда принимались во внимание, а потому сын чигиринского подстаросты считал себя полноправным шляхтичем.

Как аргумент против шляхетского происхождения Богдана приводится также то, что его сына Юрия король счёл нужным нобилитовать (но тут можно возразить, что он точно был сыном казачки). Другой аргумент – то, что по ординации 1638 года Богдана лишили его должности войскового писаря, когда должности такого уровня были зарезервированы только за шляхтичами.

Турецкий плен 1620 г.Вернувшись на родину, Хмельницкий участвует в польско-турецкой войне 1620–1621 годов, во время которой, в битве под Цецорой, гибнет его отец, а сам он попадает в плен. Два года тяжёлого рабства (по одной версии – на турецкой галере, по другой – у самого адмирала) для Хмельницкого не прошли понапрасну: выучив турецкий и татарский языки, далее он был выкуплен родственниками. Вернувшись в Суботов, он был зачислен в реестровое казачество.

С конца 1620-х годов начинает активно участвовать в морских походах запорожцев на турецкие города (кульминацией этого периода стал 1629 год, когда казакам удалось захватить предместья Константинополя). После долгого пребывания на Запорожье Хмельницкий вернулся в Чигирин, женился на Анне Сомковне (Ганна Сомко) и получил уряд сотника чигиринского. В истории последовавших затем восстаний казаков против Польши между 1630 и 1638 годами имя Хмельницкий не встречается. Единственное его упоминание в связи с восстанием Павлюка 1637–1638 года – капитуляция восставших была писана его рукой (он был генеральным писарем у восставших казаков) и подписана им и казацкой старшиной. После поражения вновь низведён в ранг сотника.

Против России.По утверждению Летописи самовидца, когда на польский престол вступил Владислав IV и началась война Речи Посполитой с Россией, Хмельницкий участвовал в осаде поляками Смоленска в 1634 году и, как установил первый исследователь «Метрики Коронной (польск.) русск.» П. Н. Буцинский, в 1635 году получил от короля золотую саблю за храбрость и за спасение короля Владислава от русского плена во время одной из стычек под Москвой.

Против Османской империи.Богдан Хмельницкий пользовался уважением при дворе польского короля Владислава IV. Когда в 1645 году король задумал без согласия сейма начать войну с Османской империей, он доверил свой план и Богдану Хмельницкому. Не один раз он входил в состав депутаций для представления сейму и королю жалоб на насилия, которым подвергались казаки.

На стороне кардинала Мазарини.Утверждается, что во время войны Франции с Испанией (1644–1646) Богдан с более чем двухтысячным отрядом казаков принимал участие в осаде крепости Дюнкерк. Уже тогда посол де Брежи писал кардиналу Мазарини, что казаки имеют очень способного полководца – Хмельницкого. Эта версия была опровергнута в работах польского историка Збигнева Вуйцика и советского историка казачества В. Голобуцкого, которые утверждали, что на самом деле в осаде Дюнкерка участвовало 2400 польских наёмников под командованием полковников Пшиемского, Кабре и де Сиро. В действительности между историками все ещё продолжаются дискуссии об участии запорожских казаков во взятии Дюнкерка. Пьер Шевалье в своей «Истории войны казаков с Польшей» утверждал, что граф де Брежи (посол) посоветовал кардиналу Мазарини запорожских казаков в качестве наёмников. Переговоры с французами Хмельницкий вёл лично. Неизвестно, принимал ли он сам участие в осаде или нет, есть данные только об Иване Сирко, да и то сомнительные – вероятнее речь шла о полковнике де Сиро. Но, когда в 1655 году Богдан Хмельницкий участвовал в переговорах с французским послом, он говорил, что ему приятно вспоминать о его пребывании во Франции, причём принца Конде он с гордостью называл своим «бывшим вождём».

В 1646 году Владислав IV задумал без согласия сейма начать войну с Турцией начал искать поддержку у казацких старшин – Ильяша Караимовича, Барабаша и Хмельницкого (в то время он был войсковым писарем). Казацкое войско должно было развязать войну с Османской империей, а за это оно получало королевскую грамоту, восстанавливающую казацкие права и привилегии. Узнав о переговорах короля с казаками сейм воспротивился им и король принуждён был отказаться от своих планов. Выданная королём грамота хранилась в тайне у Барабаша. Позже Хмельницкий хитростью выманил у него её. Некоторые историки утверждают, что Хмельницкий для того чтобы придать законности его восстания подделал королевскую грамоту.

Семейная трагедия.Хмельницкий имел небольшой хутор Суботов (по названию реки Суба), близ Чигирина. Воспользовавшись его отсутствием, польский подстароста Чаплинский, ненавидевший Хмельницкого, напал на его хутор, разграбил его, увёз женщину (Гелену), с которой Хмельницкий жил после смерти его первой жены Анны Сомковны, обвенчался с ней по католическому обряду и высек одного из сыновей Хмельницкого так сильно, что тот чуть не умер. Задокументированных подтверждений смерти сына Хмельницкого нет, но его имя больше нигде не упоминается, в отличие от Тимоши и Юрия.

Королевский совет.Хмельницкий начал было искать возмездия на суде, но там ему ответили только насмешкой, возместив ему лишь 100 золотых (по оценкам историков сумма ущерба составляла больше 2 тысяч золотых). Тогда он обратился к королю, который, чувствуя себя бессильным перед Сеймом (Польским парламентом), высказал, как говорили, удивление, что казаки, имея сабли за поясом, не защищают сами своих привилегий. Более того, за попытки «добиться правды», Хмельницкий был обвинён в заговоре и заключён местными польскими властями в тюрьму, откуда смог освободиться только благодаря заступничеству Барабаша.

На Запорожье, февраль 1648 г.В начале февраля 1648 года группа казаков с Хмельницким прибыла в Запорожье. Отъезд не вызвал никакого подозрения у местной администрации, так как это было обычное событие. Собрав вокруг себя запорожцев на острове Томаковка, который находился вниз по Днепру в 60 км южнее острова Хортица, Хмельницкий решил идти на Сечь, расположенную на Никитском Рогу (возле современного Никополя). На Сечи с 1638 года находился гарнизон коронного войска. Отряд Хмельницкого разбил польский гарнизон и принудил к бегству черкасского реестрового полковника Станислава Юрского. Реестровые казаки гарнизона присоединились к отряду Хмельницкого, мотивируя свой переход «воювати козаками проти козаків – це все одно, що вовком орати» («воевать казакам с казаками – всё равно, что волком пахать»)

Переговоры с крымцами: Бахчисарайский мирный договор (1648)Чтобы привлечь на свою сторону крымского хана Ислама III Гирея, Хмельницкий направил к нему своих послов, которые сообщили хану о планах короля напасть с запорожцами на Крым. Хан дал уклончивый ответ – не объявляя формально войны Польше, хан велел перекопскому мурзе Тугай-бею выступать с Хмельницким. 18 апреля 1648 Хмельницкий вернулся на Сечь и изложил результаты своей поездки в Крым.

Личная хоругвь Хмельницкого.Полковники и старшина на Сечи приняли его с энтузиазмом, и казачество избрало его гетманом Войска Запорожского. К этому периоду относится появление личной хоругви Богдана Хмельницкого, оригинал которой был не так давно найден в шведской государственной коллекции трофеев Военного музея (Музея Армии) в Стокгольме, а реконструкция экспонируется в историческом музее г. Чигирина. По сведениям историков, хоругвь была утрачена казаками вместе с целым рядом других в битве с поляками при Берестечке в 1651 году. Позднее, во время оккупации шведами территории Польши в 1655 г. хоругви, скорее всего, оказались среди шведских трофеев. В настоящее время, хоругвь представляет собой коричневое полотнище с «откосом», направленным вверх при горизонтальном расположении флага. По сохранившимся акварелям восстановлены первоначальные цвета – красно-оранжевый), в центре на белом фоне изображены золотые шестиконечные звёзды, крест, серебряный полумесяц и буквы «Б. Х. Г. Е. К. М. Л. С. В. З», что означает «Богдан Хмельницкий – Гетман Его Королевской Милости Войска Запорожского».