Полная версия:

100 великих реликвий мира

…Эфиопы говорят: если хочешь спрятать дерево, помести его в лес. Чем иным являются «таботы», которым они поклоняются в двадцати тысячах своих церквей, как не настоящим лесом? А в самом сердце этого леса таится легендарный ковчег Завета, построенный у подножия горы Синай, пронесенный через пустыню и реку Иордан, принесший победу израильтянам в их борьбе за землю обетованную, доставленный царем Давидом в Иерусалим и помещенный Соломоном в святая святых первого иерусалимского храма. Приблизительно триста лет спустя он был забран оттуда верными священниками, стремившимися оградить его от осквернения и доставившими его в безопасное место на далеком египетском острове Элефантина. Там для него был построен новый храм, в котором он и хранился следующие двести лет. Когда же храм был разрушен, начались новые скитания. В итоге ковчег был доставлен в Эфиопию, в землю, вдоль и поперек пересеченную реками. С одного острова его переправили на другой – зеленый Тана Киркос, где установили в шатре-скинии и где ему поклонялись последователи единого Бога. На протяжении последующих восьми столетий он был центром своеобразного иудейского культа, поклонники которого стали предками нынешних эфиопских евреев-фалашей. Потом наступило время религии Нового Завета. Христиане переправили ковчег в Аксум и поместили в большой церкви, посвященной Пресвятой Богородице – Деве Марии.

Прошло еще много лет. С течением веков изгладилась память о том, каким путем ковчег попал в Эфиопию. Остались лишь легенды, объяснявшие тот таинственный факт, что небольшой городок среди гор Тиграи был избран Богом как последнее пристанище самой прославленной реликвии времен Ветхого Завета. Легенды эти были позже записаны в книге «Кыбрэ Нэгэст», содержащей, однако, такое множество ошибок и несоответствий, что последующие поколения ученых долго не могли добраться до скрытой в них истины…

Жители Эфиопии верят, что священная реликвия хранит их страну от врагов и бедствий. Хранители ковчега убеждены, что «все в Эфиопии живут в мире, потому что сила ковчега осеняет их». Как бы то ни было, но Эфиопия – единственная африканская страна, которая за всю свою тысячелетнюю историю ни разу не лишалась независимости и с неизменным успехом, хотя и с различной степенью трудности, отражала любых агрессоров. И это внушает эфиопам уверенность в том, что они являются избранным народом, хранителями подлинного ковчега Завета, теми, кто унаследовал обеты, данные Богом Аврааму.

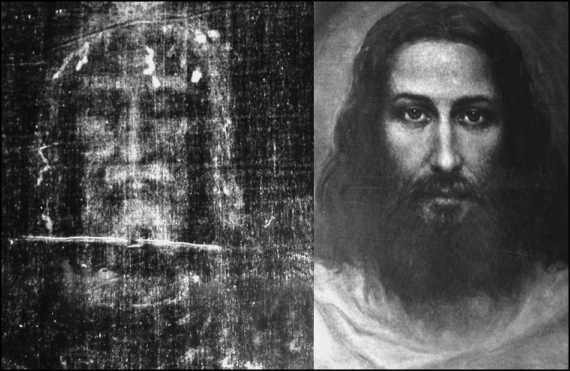

Туринская плащаница

Местонахождение: капелла Гуарини, кафедральный собор, Турин, Италия

Христианство – это религия воплощения. Поэтому все, связанное с человеческой историей, сущностно связано и с христианством. Бог не только всегда с нами – Он жил на нашей земле и оставил здесь следы своего пребывания. Иначе и быть не могло.

В первые же часы после смерти распятого Христа Иосиф Аримафейский отправился к Понтию Пилату и просил его разрешения снять с креста тело Иисуса. Пилат позволил сделать это, и Иосиф направился на Голгофу вместе с человеком по имени Никодим, который взял с собой специальный состав из смирны (мирры) и алоэ, «литр около ста» (Ин. 19: 39). Вдвоем они сняли с распятия тело Христа и отнесли его в ближайший сад, «и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен» (Ин. 19: 41).

Погребение совершалось в спешке «ради пятницы Иудейской» (Ин. 19: 42). Был самый канун субботы, а в этот день евреям запрещается производить какую-либо подготовку к захоронению умерших, включая обмывание тела, его помазание, подвязывание челюсти, кистей и стоп. Иосиф и Никодим произвели лишь минимальную подготовку умершего к погребению. Они завернули тело в ткань и в таком виде оставили его в гробнице, которую прикрыли большим камнем. Во время погребения были использованы принесенные благовония, хотя как это было сделано точно, неясно.

На третий день после распятия, как повествуется в Евангелии от Иоанна, ранним утром, когда еще не рассвело, Мария Магдалина пришла к могиле Иисуса. Она увидела, что камень отвален от гроба, и сразу же побежала к апостолу Петру «и к другому ученику, которого любил Иисус» (Ин. 20: 2; этим эвфемизмом апостол Иоанн обычно именует самого себя). Вместе они вернулись к могиле и убедились в отсутствии тела в гробнице.

Ученики Христа возвратились к себе, а Мария Магдалина осталась стоять у гроба, горько плача. Неожиданно перед ней предстали два ангела в белых одеяниях. Они спросили Марию, почему она плачет, и та ответила: «унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его» (Ин. 20: 13). В этот момент она обернулась и… увидела стоящего перед ней Иисуса!

В первый момент Мария не узнала его, приняв за садовника. «Жена! Что ты плачешь? Кого ищешь?» – спросил Иисус. Думая, что это садовник, Мария воскликнула: «Господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его» (Ин. 20: 15). «Мария!» – позвал ее Иисус, и женщина наконец поняла, кто стоит перед ней: «Раввуни!» («Учитель!»)

Иисус сказал ей: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему» (Ин. 20: 17). Он попросил Марию пойти к ученикам и рассказать им о том, что она видела Господа – не мертвого, но живого. В гробнице остался лежать лишь кусок льняной материи, – немой, но весьма красноречивый свидетель Воскресения Христова…

Свидетельства о том, что умерший на кресте Христос был завернут в ткань (плащаницу), содержатся в трех синоптических Евангелиях. В Евангелии от Марка мы читаем: «Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил Тела Иисусова… Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба» (Мк. 15: 43–47). И, как это ни удивительно, есть все основания полагать, что эта плащаница, которая обвивала тело умершего Иисуса Христа, сохранилась до наших дней. Она хранится на севере Италии, в городе Турине в кафедральном соборе, в специальной часовне, защищенная пуленепробиваемыми стеклами и системой сигнализации, запечатанная в драгоценном ковчеге, скрытая от взоров посторонних. А на льняной ткани плащаницы таинственным образом отпечаталось изображение Его распятого тела.

Туринская плащаница имеет длинную историю. Но никогда она не использовалась для того, чтобы убедить кого-либо в истинности Воскресения. Напротив, само присутствие плащаницы как подлинной реликвии в некоторые моменты подвергалось сомнению.

Ранняя история плащаницы известна плохо. Христиане Палестины издавна хранили память о местах, связанных с земной жизнью Иисуса Христа. Когда Елена, мать императора Константина, начала широкое строительство храмов на значимых для христиан местах, она руководствовалась лишь устными преданиями. Елена отыскала Крест Господень и другие реликвии. Однако о ткани, в которую было обернуто тело Иисуса, в те времена еще нет никаких упоминаний.

При императоре Константине умножилось число паломничеств в Святую Землю. Возвращаясь на родину, паломники имели обыкновение приносить с собой реликвии, иногда – просто взятые на память камни, землю, масло из светильников. Реликвии быстро превратились в предметы торговли; за них платили огромные суммы. Это оправдывалось тем, что места хранения реликвий становились центрами паломничеств. Естественно, вскоре проявились негативные стороны этого: мошенничество, а значит, и разочарование верующих. Вот почему церковь рано заняла весьма сдержанную позицию по отношению к реликвиям и под страхом суровых наказаний, вплоть до отлучения, запретила разделение, куплю-продажу и передачу реликвий и мощей без разрешения соответствующих церковных властей.

В свете всего вышесказанного стоит задаться вопросом: что же представляет собой знаменитая Туринская плащаница – еще одну расхожую реликвию, по отношению к которой следует проявлять сдержанность, или же речь идет о чем-то особенном, связанном со страстями, смертью и Воскресением Господа – словом, всем тем, что составляет безусловный центр христианской веры?

Нужно сказать, что нет абсолютно точных указаний, касающихся ткани, в которую было обвито тело Иисуса после снятия с креста. Евангелисты свидетельствуют, что мертвое тело Христа было обернуто в «плащаницу». Св. Иоанн говорит о «пеленах» и дважды – о «плате, который был на главе Его». И все-таки после Воскресения никаких сведений об этой ткани и о ее местонахождении нет. Некоторые считают странным, что возможные доказательства Воскресения Господа не сохранились в качестве аргумента и не были предъявлены как неопровержимое доказательство. Если реликвия, которую мы называем плащаницей, действительно является той, о которой говорят Евангелия, то почему о ней столько времени не было ничего известно и почему появилась она лишь в определенный момент? Может быть, она долгое время подвергалась (как впоследствии подтвердит история) постоянному риску быть украденной или уничтоженной теми, кто стремился покончить с христианством? Если добавить к этому иудейские понятия о нечистоте всего, что связано с трупом, то причина долгого сокрытия тканей, плата и плащаницы, касавшихся тела умершего Иисуса, становится еще более прозрачной, несмотря на то, что эти ткани, как и пустой гроб, являются первым доказательством Воскресения Господа.

Некоторые апокрифы своими намеками могут помочь нам восполнить эти пробелы. Так, Св. Иероним в своем «De viris illustribus» приводит отрывок из «Евангелия иудеев», апокрифического текста, относящегося ко II столетию: «Отдав плащаницу рабу священникову, Господь явился Св. Иакову»; и в другом месте: «Отдав плащаницу Симону Петру…» Предание о том, что апостол Петр хранил плащаницу, проживет еще довольно долго.

Есть интересное свидетельство, связанное со Св. Ниной, просветительницей Грузии (ок.337 г.). В одном из писем она спрашивает о новых сведениях о плащанице у своего учителя Ниафора и других ученых христиан Иерусалима. Из ее писем следует, что погребальные пелены сначала принадлежали жене Пилата, до тех пор, пока св. евангелист Лука не поместил их в более надежное место. Позднее апостол Петр якобы обнаружил их местопребывание и хранил у себя.

Какие-то ранние следы пребывания нерукотворного образа Иисуса Христа (плащаницы?) обнаруживаются в городе Эдессе (в настоящее время он носит название Урфа). Евсевий Кесарийский в своем труде «История Церкви» (325 г.) рассказывает о царе Эдессы Авгаре; существует также параллельное предание, приведенное в книге «Учение Аддаия» конца V века. Согласно этим источникам, царь Авгар посылал своего архивиста и художника Ханнана к Иисусу и Ханнан вернулся в Эдессу с нерукотворным образом Христа.

В 544 году, во время осады Эдессы персидским царем Хосровом Ануширом, в стене над городскими воротами был найден кусок ткани. На ней был изображен образ Христа Нерукотворного. Этому факту приписывается бегство врагов, осаждавших город (об этом свидетельствует Евагрий Схоластик, 594 г.). В эту же эпоху вновь появляется рукопись «Учение Аддаия», но уже переделанное и под другим названием: «Деяния Фаддея». В ней говорится, что Иисус запечатлел черты Своего Лика на ткани «tetradiplon» («тетрадиплон») – то есть четырежды сложенной вдвое. Эта ткань получает название «syndon» – плащаницы. В это же время эту ткань называли «mandylion» («мандильон»), то есть плат. О нем упоминает в своих сочинениях византийский император Константин VII Багрянородный (913–959). Император был убежден, что этот образ запечатлен самим Христом, приложившим плат к лицу. Он предполагал, что это произошло в Гефсиманском саду, когда во время молитвы со лба Иисуса струился пот, подобный каплям крови. Один из учеников дал Христу плат, и на ткани навсегда остались черты Божественного Лика. Согласно Константину царь Авгар Эдесский прикрепил этот плат к доске, украшенной золотом. На иллюстрациях можно видеть большой прямоугольник, который больше в ширину, чем в высоту, покрытый ромбовидной решеткой, в центре наверху – круг, где виден лик Христа; по бокам – края ткани. Можно понять, что ткань, на которой находился образ, была сложена в несколько раз. Отсюда, вероятно, и возникло слово «тетрадиплон» – неологизм, соответствующий новизне вновь обретенного образа.

Неруковторный образ Христа сыграл важную роль в борьбе с иконоборчеством. Свидетелями тому являются Св. Андрей Критский, папа

Григорий II, константинопольский патриарх Герман I и Св. Иоанн Дамаскин. В 769 году папа Стефан IV, принимая участие в Синоде, созванном по поводу иконопочитания, использует образ Иисуса Христа, известный как «Эдесский мандильон», в качестве аргумента против иконоборцев. Наконец, Второй Никейский собор в 787 году говорит об образе из Эдессы как о «нерукотворном» и приводит его в качестве одного из аргументов в пользу иконопочитания.

В 944 году византийская армия осадила Эдессу, к тому времени захваченную арабами. Чтобы добиться мира, эмир города вынужден был отдать плащаницу Иоанну Гургену, армянскому военачальнику, находящемуся на службе у императора Константина VII Багрянородного. С этих пор о плащанице постоянно упоминается в перечнях реликвий, хранящихся при дворе византийских императоров.

Свидетельства об этом весьма многочисленны. Первое из них принадлежит самому императору Константину VII, который в своем трактате о реликвии из Эдессы описал ее как нечто нерукотворное и чудесное. В греческой рукописи, хранящейся в библиотеке Ватикана (рук. 511), которую можно датировать началом X века, мы находим проповедь Григория, архидьякона храма Святой Софии Константинопольской, где он описывает нерукотворный «мандильон» как нечто чудесное, созданное самим Христом. Образ представляет собой сияние, запечатленное каплями предсмертного пота, «падавшего, как капли крови, и стекавшего, подобно потокам воды райских рек, берущих начало от дерева жизни, со Святого Лика, который есть начало благодати». Это описание дает возможность догадаться, что речь идет не только о лике Христа, но и о верхней части тела.

Наиболее явным свидетельством раннего существования плащаницы является византийская монета, отчеканенная в конце VII века. На ней представлено погрудное изображение Христа, причем данное изображение имеет 21 сходство с тем, что имеется на плащанице. Например, на монете видны странные линии, соединяющие зрачки глаз с бровями; на плащанице дефект материи пересекает точно те же самые участки глаз. Эти особенности могут быть объяснены тем, что мастер-гравер попытался предельно точно перенести на монетное поле все особенности оригинала. Столь большое количество совпадений позволяет предположить, что плащаница уже существовала, по крайней мере, в 690 году.

Другим значительным событием, свидетельствующим в пользу существования плащаницы еще до XIII века, стало обнаружение в Венгрии иллюстрированной рукописи, где, помимо прочего, имеется и изображение плащаницы; создана рукопись в период с 1192 по 1195 год.

Изображение распятого Христа здесь имеет две примечательные особенности: его сопровождают странные геометрические фигурки (возможно, таким образом художник пытался воссоздать структуру льняной ткани «в елочку») и L-образные дуги, соответствующие тем, что имеются на дошедшей до наших дней плащанице (их, по всей видимости, можно объяснить попыткой художника представить имеющиеся на материале дыры от огня). Известно, что Туринская плащаница подвергалась воздействию огня дважды: первый пожар случился еще до 1192 года; второй имел место в 1532 году.

В 1080 году император Византии Алексей I пишет германскому императору Генриху IV, прося помощи, чтобы защитить драгоценные реликвии, хранящиеся в Константинополе. В их числе упоминается «ткань, найденная во гробе Иисуса после Воскресения». Эта просьба послужила импульсом для начала крестовых походов в Палестину.

В 1147 году император Мануил I Комнин показывал реликвию французскому королю Людовику VII, направлявшемуся в Святую Землю, а в 1171 году – Амори I, латинскому королю Иерусалима. По свидетельству Робера де Клари, летописца 4-го Крестового похода, прежде, чем крестоносцы завоевали Константинополь, в храме Влахернской Богородицы каждый день выставлялась плащаница («sydoine»), и что на ней был ясно виден Лик Иисуса.

4-й Крестовый поход стал несчастьем для Вселенской Церкви. Христиане, пришедшие с Запада, вместо того чтобы помочь своим восточным братьям, начали воевать с ними и грабить их города, часто не оставляя от них камня на камне; это – рана, которая, возможно, еще не зажила. Можно считать, что действительный раскол Церкви на восточную и западную произошел не в 1054, а в 1204 году.

17 июля 1204 году крестоносцы взяли Константинополь и разграбили его. Одним из их любимых занятий стало расхищение реликвий, торговля которыми, хотя и запрещенная и сурово каравшаяся, приносила огромную прибыль. Чтобы понять, сколько стоили реликвии, достаточно вспомнить, что французский король Людовик Святой выкупил у Балдуина II терновый венец Иисуса Христа и другие реликвии за 120 000 фунтов золота (60 000 кг)! Это – вдвое дороже, чем обошлось строительство часовни Сент-Шапель в Париже, которая была возведена специально для хранения этих реликвий.

В 1205 году Теодор Анж в письме к папе Иннокентию III сообщает о разграблении Константинополя французами и венецианцами; венецианцы взяли все мощи и реликвии, тогда как французы – «самое святое: плащаницу, в которую было обвито тело Господа нашего Иисуса Христа после Его смерти». Там же говорится, что после разграбления Константинополя плащаница попала в Афины, где в то время правил герцог Оттон де ля Рош. Он переправил реликвию во Францию.

С этого момента плащаница надолго исчезает. Поскольку в те времена кража священных реликвий каралась отлучением, очень вероятно, что виновные просто скрыли Плащаницу, чтобы не попасть в руки церковного суда. Но сохранили они ее прежде всего из-за ее ценности, в том числе и материальной.

В документах процесса над тамплиерами в начале XIV века можно встретить очень любопытное обвинение: рыцари-тамплиеры якобы тайно поклонялись образу некоего бородатого человека с рыжими волосами. После роспуска ордена его последний великий магистр погиб на костре в 1314 году. Вместе с ним в числе других высших руководителей ордена был сожжен и рыцарь Жофруа (Годфрид) де Шарни, глава храмовников Нормандии.

Легендарные сокровища ордена и оригинал упомянутого образа до сих пор не найдены. Однако была найдена копия этого образа! Она демонстрировалась в Англии в 1945 году, и его сходство с ликом на плащанице несомненно…

Спустя полтора века после ограбления Константинополя ткань, практически идентичная той, что хранилась в храме Влахернской Богородицы, неожиданно объявилась в скромной деревенской церкви в Лири, в 19 километрах от Труа (Франция). Она была преподнесена в дар местным сеньором. Остается загадкой, каким образом реликвия, описание которой совпадает с описанием Туринской плащаницы, попала в руки дарителя. Но зато известно имя этого дарителя: Жофруа де Шарни. Точно так же звали рыцаря-тамплиера, сожженного на костре вместе с великим магистром ордена в 1314 году.

Нет, конечно, никаких оснований полагать, что речь идет об одном и том же лице. Однако несомненно, что тамплиер де Шарни и сеньор Лири находились в родственной связи (во Франции той поры «случайных» однофамильцев не было). И по всей видимости, именно тамплиеры являются тем таинственным «недостающим звеном», что соединяет пропажу плащаницы в Афинах в 1204 году и ее внезапное появление в маленькой сельской церкви в Шампани в 1353 году. Во всяком случае, именно так считает английский исследователь Вильсон.

Церковь в Лири выстроена сеньором Жофруа де Шарни, который, согласно документу, хранящемуся в частной коллекции семьи де Шан, получил плащаницу в дар от короля Филиппа Красивого. По другой версии, высказанной историком Бонне-Эймаром, плащаница с 1-й половины XIII века находилась в руках семейства Шарпиньи из Мореи (Греция; глава семьи был рыцарем-крестоносцем, участником 4-го Крестового похода), с которой семья де Шарни породнилась в начале XIV столетия. Агнесса де Шарпиньи стала супругой Дре де Шарни, старшего брата Жофруа, и, возможно, привезла с собой плащаницу в качестве приданого. Как бы то ни было, после 1353 года история плащаницы хорошо документирована.

Хранившаяся в Лири реликвия представляла собой двойной образ Христа на льняной ткани. Как свидетельствуют документы, плащаница сразу же привлекла в это небольшое селение в Шампани море паломников. Епископ Труа Анри де Пуатье решил проверить подлинность реликвии. Он написал настоятелю церкви в Лири и потребовал передать ему реликвию, чтобы подвергнуть тщательному исследованию. Однако, сопротивляясь передаче реликвии в руки епископа, духовенство лирийской церкви отдало ее семейству Шарни на сохранение в замке, находившемся за пределами епархии Труа.

Новый епископ Труа, Пьер Д’Арси, продолжал собирать данные для исследования реликвии. Результаты его он представил папе Клименту VII в 1389 году. После заседания епархиального синода епископ запретил священникам говорить о реликвии в проповедях и под страхом отлучения обязал духовенство лирийской церкви отказаться от новых публичных выставлений плащаницы, потому что она была сочтена поддельной. Настоятель церкви в Лири отказался подчиниться этому требованию. После этого сам сеньор Лири начал демонстрировать народу реликвию, добившись для этого охранной грамоты от короля вопреки решению епископа.

Епископ Дарсис передал дело в суд. Декретом короля Карла VI в начале августа 1389 году суду города Труа было предписано изъять реликвию и поместить ее в одном из храмов города до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по этому делу. Настоятель, сославшись на то, что у него нет ключей от места, где хранилась реликвия, отказался отдать ее. Тем временем он и сеньор Лири написали папе Клименту VII, прося разрешения продолжать практику выставления плащаницы.

6 января 1390 года понтифик разрешил публичный показ реликвии, на которой есть «образ или изображение Святой плащаницы». При этом, однако, следовало избегать всякой торжественности и вслух объявить народу, что речь идет не о самой плащанице Господа, а о ее изображении. Папа предписал епископу хранить молчание по этому поводу, а настоятелю церкви в Лири запретил говорить о реликвии как о подлиннике.

В 1418 году Маргарита де Шарни, внучка Жофруа де Шарни-второго, при согласии духовенства лирийской церкви, решает отдать реликвию на сохранение своему мужу, графу де ля Рошу. Обе стороны заключили 6 июля 1418 года договор, в котором говорится, что священники церкви в Лири отдали сеньору де ля Рошу «ткань, на которой находится образ или изображение плащаницы Господа нашего Иисуса Христа, помещенной в сундук с гербами рода Шарни», с обещанием вернуть ее, «когда закончатся злоключения, которые претерпевает Франция ныне». Вероятно, реликвия после этого была перенесена в крепость Монфор во Франш-Конте: поздние хроники XVII века сообщают о том, что раз в году в одном из селений этой области производилось публичное выставление плащаницы.

Поскольку Маргарита де Шарни так и не вернула реликвию, клирики лирийской церкви представили дело в суд. В 1443 году судья вынес решение в пользу храма в Лири, требуя возвращения всех драгоценностей и реликвий, кроме плащаницы, которую Маргарита де Шарни имела право оставить еще на три года. В качестве компенсации она должна была каждый год уплачивать большую сумму. Причин, по которым дама стремилась удержать реликвию у себя, были две: плащаница «была приобретена ее почившим дедом Жофруа де Шарни… и то, что Лири – место, еще небезопасное для реликвии».

На протяжении четырех лет священники настаивали на своих требованиях в суде, но Маргарита продолжала ссылаться на прежние аргументы. 18 июля 1447 года ей дали отсрочку еще на два года, по истечении которых и после уплаты новой суммы денег клирики разрешили продлить хранение еще на три года.

Интересно, что во время этих судебных процессов, историческая достоверность которых не подлежит сомнению, ткань уже не именуется «образом или изображением», как раньше, но прямо называется подлинной плащаницей Христа.

Маргарита де Шарни всегда держала реликвию при себе. Между тем политические обстоятельства вынудили даму отправиться в Савойю, где она должна была отстаивать интересы и наследственные права своего рода от притязаний герцога Людовика Савойского и его жены Анны Лузиньян. Преодолев многие трудности, Маргарита смогла достичь своих целей. Как видно из договора, который был подписан в Женеве в 1453 году, Людовик Савойский оказался очень щедр с ней из-за «многих и похвальных услуг, которые дама оказала герцогу». Эта фраза может быть намеком на то, с чем сегодня согласны почти все исследователи: Маргарита де Шарни уступила реликвию герцогу Савойскому.

Нетрудно понять причины, по которым герцог так заинтересовался реликвией. Прежде всего он стремился поднять престиж своего рода. Кроме того, его жена, Анна Лузиньян, считала себя по рождению наследницей королей Иерусалима и Кипра, и поэтому особым образом связанной с плащаницей.