Полная версия:

Как мы жили в СССР. Весной

Ещё одна примета весны Посёлка. Скворечники на деревьях. Их мы выделывали на уроках труда в школе. И каждый год развешивали на растущих деревьях Посёлка. Так что прилёт скворцов был ожидаем многими. 1980 год.

Даже соловьи, из-за бесконечных трелей которых когда-то было так проблематично уснуть в саду, теперь поют где-то в отдалении. То же произошло и с перепёлками, крики которых долетали прежде из окрестных полей на улицы посёлка на каждом восходе и закате.

Хотя появились и новосёлы. Крикливые майны, выжившие скворцов, красивые жёлтые иволги, сменившие удодов, большие синицы, потеснившие неугомонных воробьёв нашего детства… Невидимые кукушки и монотонно «тикающие» по ночам совки-сплюшки. (А ещё явились серые крысы, о которых мы раньше и не слышали.)

Любопытно, что, за последние годы стремительно заросли многочисленные тропы вокруг Посёлка. Те, по которым наши поселковые жители прохаживались многие десятилетия. В полях и «за речкой» ныне крайне редко можно встретить праздно гуляющих. Земляки отчего-то практически перестали интересоваться окружающей природой.

Так сильно поменялись люди? Или так сильно изменилась природа – стала совсем неинтересной для людей?

День свободы на баррикадах

Весна наступала и продолжала наступать. Принося с собой новые радости. И праздники.

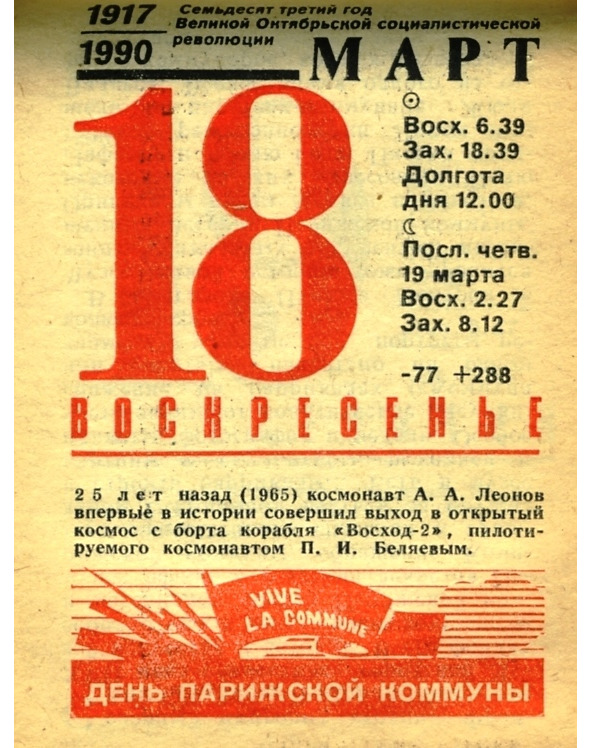

Вот уже и 18 марта. День Парижской коммуны. День – рабочий, но во всех календарях СССР выделенный красным. Для чего Советскому Союзу нужно было почитать эту потерпевшую закономерный провал попытку «французского пролетариата» установить свою власть в славном городе Париже в 1871 году?

Напомню, этот прообраз Советов трудящихся и продержался-то совсем немного – 72 дня (с 18 марта по 28 мая) и был жестоко подавлен после восьмидневного штурма войсками «версальцев» знаменитых баррикад, перегородивших улицы и площади города. Кровь обильно лилась со всех сторон. После падения Коммуны начались репрессалии. 400 революционеров отправлены на каторгу, 4000 – в крепости, а 293 – расстреляны.

Листок отрывного календаря. 1990 год.

Ясно, что идеологи в «первой стране победившего социализма» не могли пройти мимо увековечения этого знакового события и соблазна обожествления памяти «павших борцов». В СССР обожали классовые бунты, народные восстания, разрушительные мятежи и любую социальную бузу во всех её проявлениях. Потому Парижская коммуна была тщательно исследована классиками и объявлена непосредственной предтечей Русской революции 1905 года и Октябрьской социалистической 1917-го.

Вот отсюда и странный, казалось бы, праздник.

Любой праздник отмечался в школе торжественной линейкой. С речами, рапортами, награждениями и равнениями на знамя. СШ №21 (Талгарского района, Алма-Атинской обл.). Середина 1960-х.

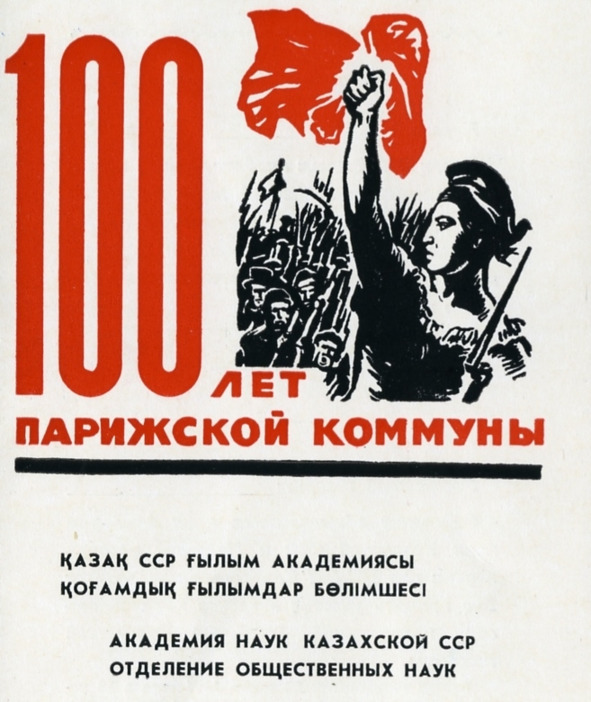

Особенно торжественно отмечалось в СССР 18 марта 1971 года – столетний юбилей Коммуны. По всей стране проводились торжественные заседания, собрания коллективов, митинги трудящихся, праздничные концерты. Не остался в стороне и Казахстан.

Накануне славной даты в Академии наук Казахской ССР состоялась совместная научная сессия отделения общественных наук и Института истории партии при ЦК Компартии Казахстана, на которой учёные мужи из Алма-Аты обсуждали события столетней давности в Париже. И их влияние на процессы, происходящие в советском обществе, в том числе, и в Казахстане.

К школьному празднику могли быть приурочены какие-нибудь конкурсы и состязания. СШ №21 (Талгарского района, Алма-Атинской обл.). Конец 1960-х.

О важности свидетельствовало то, что открывал собрание вице-президент Академии А. Н. Нусупбеков. А потом серьёзные учёные, философы, историки и обществоведы занимались любимым делом – читали друг другу умные доклады. Темы звучали так: «Парижская коммуна и современность», «Парижская коммуна и пролетарский интернационализм», «Парижская коммуна и вопросы сочетания пролетарского и крестьянского движения в революции» и т. д.

Ну, а что советские дети? Также были вовлечены в праздник? А как же! Наверняка и сегодня многие из тех, чьё детство прошло в Советском Союзе, при упоминании Дня Парижской коммуны вскинут голову. А кое-кто даже сможет чего-нибудь припомнить из своей практики.

Повод собраться был не только у школьников. Программка заседания АН Каз ССР. 1971 год.

В типичной школе тех лет (в нашей СШ №21, например) в День Парижской коммуны непременно случались всяческие торжественные мероприятия: комсомольские собрания, пионерские линейки и классные часы, посвящённые памяти павших коммунаров. Хотя вряд ли кто-то сможет воскресить имя хоть одного французского героя, но смутный пафос наверняка запал в память.

Обычно к этому дню приурочивались и такие школьные мероприятия, как песенные конкурсы, фестивали всяких физкультурно-патриотических композиций, выпуск стенгазет. Где-то могли принимать в пионеры. Где-то – по последнему снегу – проводить военизированную игру «Зарница». Повод был, а чем его отметить – не составляло проблемы.

А ещё с тех пор многим запомнился назойливо мелькавший (на плакатах, открытках, почтовых марках) в эти дни художественный символ даты – репродукция картины «Свобода, ведущая народ» (La Liberté guidant le peuple) Делакруа. Картина, более известная у нас как «Свобода на баррикадах», хотя и писалась тридцатью годами ранее по другому поводу, оказывалась востребованной именно в 18 марта.

Свобода, шагающая по трупам, была бы совсем зловещей, если бы автор изобразил её безобразной старухой. Но она была не старуха. И чего греха таить, именно голая грудь дерзкой французской красавицы приковывала к себе основное внимание неизбалованных пикантными картинками мальцов.

Что тянуло в Дом культуры?

Весна – самое идеальное время для романтических похождений и судьбоносных забав. На улице ещё холодно, но в душе всё уже поёт и жаждет. Куда податься?

Для умиротворения этой первобытной несогласованности микро- и макрокосмоса в Советском Союзе существовала целая сеть специальных заведений – клубы. Дома культуры. Дворцы культуры.

…Дом культуры для такого замкнутого пространства, как наш Посёлок, всегда соответствовал своему названию. Он появился очень скоро, вслед за школой и больницей, и прожил яркую, но, увы, скоротечную жизнь. К концу века от ДК остался уже только остов, а восстановить хоть как-то и что-то, несмотря на все попытки, в этом «островке» культуры так и не удалось.

Наш Дом культуры. Середина 1960-х. Второй этаж флигеля занимал Дом учёных. На первом располагалась библиотека.

Но в былые времена наш Дом культуры был настоящим фокусом нашей поселковской жизни. Мотивы, каждодневно приводившие туда земляков, были разнообразными: поднабраться навыков в каком-нибудь кружке, просто пообщаться «по интересам», почитать книжку в библиотеке, послушать лекцию, поглядеть на приезжих актёров или циркачей (каких-нибудь «лилипутов»), посмотреть новый фильм. Это вообще-то была своеобразная духовная агора, куда можно было прийти и просто так, без дела (вахтёры пускали всех, не спрашивая особо про цель визита).

И там можно было не только скоротать вечер, но и найти свою судьбу. Множество моих земляков обрели своё семейное счастье именно под сводами этого типового Дома культуры. Ведь именно тут проистекало заветное таинство массовой закладки фундаментов новых семей – танцы.

Вечер в Доме учёных. Участвуют: Людмила Гурченко, Нонна Мордюкова, Светлана Светличная. Апрель 1970 года.

Как ВИА захватили Советский Союз

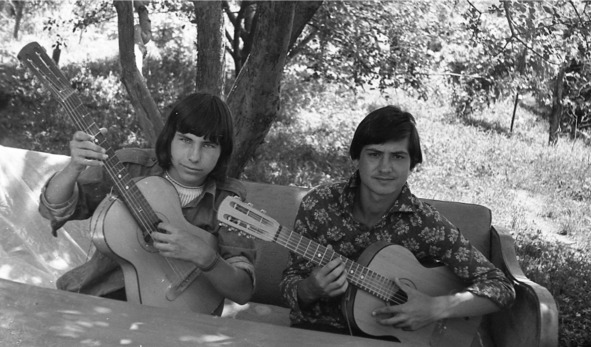

В те годы судьбы искали под рыдающий аккомпанемент гитар и проникновенное завывание вокалистов местного ВИА. Доморощенные участники поселкового ансамбля были узнаваемы и популярны как среди местного, так и окрестного населения. Это были настоящие региональные кумиры!

…Вокально-инструментальные ансамбли – ВИА – захватили Советский Союз в начале 1970-х. И это была лишь частица масштабной трансформации, приключившейся в те годы в культурном пространстве молодёжного сообщества. Менялось всё. Традиционные гармошки – на гитары, радиолы – на магнитофоны, «полубокс» – на распущенные «патлы», пламенные убеждения – на какие-то абстрактные мечтания, аккуратные брюки – на широкие клёши. Революция? А может, и контрреволюция – это как посмотреть.

Армейский ВИА выступает в Доме учёных. 1970-е.

Явление ВИА (и всего сопутствующего), хотя и было чуждо нам по происхождению, но так быстро стало «нашим», что про тлетворность его так же быстро и забылось. Электронная музыка, источаемая томными музыкантами и изрыгаемая фонящими усилителями, полилась отовсюду. С экранов телевизоров, из динамиков домашних радиол, со сцен всех Домов культуры.

Каждая уважающая себя советская школа (и наша, разумеется), пройдя этап «усиления звукоснимателями» старых гитар и использования пионерских барабанов, обзавелась комплектом электронных инструментов, производство которых как-то неожиданно оперативно наладила советская промышленность. Гитара-соло, бас-гитара, «ионика» и «ударные» стали отныне главными сопровождающими каждого школьного мероприятия и праздничного вечера. ВИА не были чисто инструментальными ансамблями – первое «В» ясно указывало на присутствие вокала. Хотя петь могли не только солисты, но и сами инструменталисты.

Наш школьный ВИА 3-го созыва. Конец 1970-х.

То, что явление вокально-инструментального образа жизни было столь стремительным и всеобъемлющим, легко объяснить. Природная одарённость народов СССР подкреплялась доступной системой у нас массового музыкального образования. Так что каждый второй непременно на чем-то наигрывал, что-то напевал, многие знали ноты, умели «подбирать мелодию» на слух. К тому же от отцов поколению ВИА досталась традиция коллективного музицирования.

…В те годы ходила шутка, что пройдёт 40 лет и в СССР будет множество патлатых старичков, бренчащих на гитарах. Про то, что через 40 лет и СССР не будет, тогда никто всерьёз не думал…

А вот, что воспоминают про те школьные ВИА нашей школьной юности их непосредственные участники.

Анатолий Климчук (ныне живёт в США):

В ДК играли (насколько я помню) – Яша Франк, Витя Франк, Лёня Белуш, Саша Степанов (?), Саша Зуев, Нина Брулёва. Были ещё какие-то приходяще-уходящие музыканты, но именно эти ребята были основные, в Посёлке все их знали.

Нина Брулёва – «клавишница» первого поселковского ансамбля. Фото конца 1980-х.

Владимир Шахов (живёт в Калининграде):

С Ниной мы были почти ровесники, она тоже училась в Алма-Атинском музыкальном училище на 1—2 курса ниже, но на теоретическом отделении. И парень у неё был Саша Артиполихин – уникальный гитарист. Не скажу, играл ли он в поселковом ВИА, возможно, они начали встречаться уже после того, как сменился состав.

Анатолий Климчук:

Этот самый Артиполихин был одно время руководителем ансамбля, прозвище у него было интересное – Гвоздь.

Татьяна Иванцова (живёт в Посёлке):

Они играли в ДК, там и познакомились. Артиполихин был худой и длинный, поэтому прозвище – Гвоздь.

Ермек Бекмухамбетов (Алма-Ата):

А в первом составе школьного ВИА играли Петя Гранковский, Сергей Ефанов, Толик Виницкий, Вова Карамшук и я. Первые самодельные колонки, усилители и всякие прибамбасы своими руками были сделаны Сергеем Ефановым.

Александр Жуков (Алма-Ата):

Потом были мы: Саша Вострецов, Таня Набока, Саша Абожей, Саша Жуков, Женя Зубарев…

Александр Вострецов (живёт в Посёлке):

Нами рулил перец из Табаксовхоза – Баха, по кличке Шлепнога. А помнишь самодельные гитары? Сейчас, наверное, молодёжь такое повторит…

«Битлы» в советском переводе

Прелесть явления ВИА в глазах молодых предопределялась участием в антологическом процессе «Битлов» и «хиппи».

«Битлов» в Союзе полюбили сразу, как услышали. И не только за музыку и эпатажный антураж. Ливерпульские исполнители пели на понятном британском языке, так что темы их композиций были ясны всем тем, кто годами тщетно зубрил «топики» и вымучивал всякие «present continuousы» в школах и вузах. Наконец-то наш английский хоть в чём-то нам пригодился! Так что ансамбль «Битлз» стал для многих представителей моего поколения не только объектом полноценной мании, но и своеобразным «тичем» – всенародным «носителем» пресловутого Englishа.

Пластинки «Битлз» были выпущены в Союзе тиражом в 5 миллионов экземпляров. Власти может и не одобряли повального увлечения молодых «не нашими ценностями», но решили не перегибать палку. Правда, как утверждают, про авторские права исполнителей также никто не думал. Но это были уже не наши проблемы, и это ничуть не мешало советским битломанам битломанить с полной отдачей.

Саша Жуков и Саша Вострецов, последовательные битломаны 70-х. Участники нашего школьного ВИА.

Песни ливерпульской четвёрки звучали из многих советских окон и считались непременным аккомпанементом любой домашней и школьной вечеринки в 70-е годы. И обязательно входили в репертуар каждого уважающего себя ВИА, «лабающего» на регулярных «танцах» в ДК или на праздничных школьных вечерах.

«Битлы», конечно, не могли соперничать по популярности с такими всенародно любимыми у нас в те годы командами, как «АББА» или «Бони М», песни которых выходили на больших пластинках и были для советских людей такими же родными и знакомыми, как шлягеры «Песняров» или «Самоцветов». Они часто мелькали на нашем телевидении, «Бони М» давали концерты в Кремле, а кинофильм «АББА» широко демонстрировался в кинотеатрах по всей стране.

Хиппи с улицы Ленина

Дополнительную прелесть в глазах наивных нонконформистов имела связь «битлов» с «хиппаками». Хиппи и «Битлз», в представлении советских людей, были одного поля ягоды. Немножко горчащие своей «инокостью», но от того ещё более привлекательные.

Интимная связь «настоящего хиппи» с гитарой была в среде советских подражателей очевидной и коренной. Откуда это взялось – сказать трудно, но, наверное, свою роль в этом сыграли всякие хиппующие «битлы», которые в те годы отчаянно косили под настоящих хиппи и своим характерным прикидом сбивали с толку простодушных советских комсомольцев.

Кстати, образ своих западных коллег вовсю эксплуатировали и многочисленные советские ВИА тех времён (чтобы увидеть это воочию, достаточно посмотреть на записи выступления каких-нибудь «Песняров» 70-х годов минувшего столетия). Перенимая чуждый облик и сохраняя правильный пафос и одобренный репертуар, наши кумиры выглядели довольно забавно. Но это – если вглядываться из сегодняшнего времени.

Сведения про хиппи черпались в основном из газет, молодёжных журналов и телепередач – от журналистов-международников. И это был тот случай, когда советское общество было в общем-то неплохо осведомлено о происходящем по ту сторону рампы. Протестный характер процесса, пусть даже такого импотентно-шутовского, априори вызывал сочувствие и повышал внимание советской аудитории.

Ребята из 1977-го.

Что в 70-е годы знали о настоящих хиппи? То, что они не бреются, не стригутся, не работают, не моются, одеваются в рваньё, бродяжничают, балуются анашой, проповедуют свободную любовь и борются против войны во Вьетнаме. А ещё, что это несчастные и несостоявшиеся молодые люди с Запада, доведённые до безысходности и крайности бесчеловечным капиталистическим гнётом и пытающиеся найти выход. Выход – в уходе. Уходе от действительности, проблем, семьи, обрыдлых ценностей буржуазной морали и всё ещё цепких оков прогнивающей системы.

Про хиппи знали, но вот официального отношения к ним так толком выработать не смогли. Они зло? Так они же суют гвоздики в дула М-16 и протестуют против военщины! Они благо? Но они отвергают всякую мораль и используют наркотики! Эта идеологическая раздвоенность относительно движения хиппи привела к той неопределённости отношения и к своим доморощенным «хиппакам».

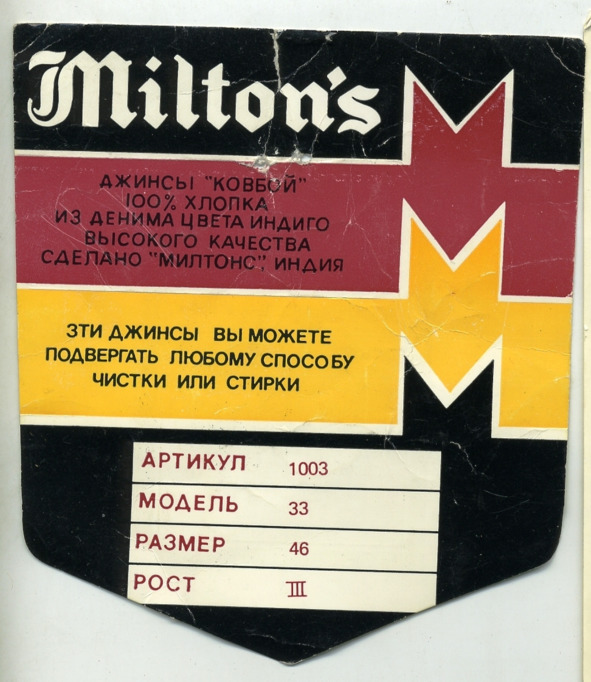

Голубая мечта советского юношества – окрашенные индиго индийские джинсы «Ковбой». Трудно объяснить природу массового психоза обладания, но он имел место. Этикетка 1980-х.

Куда менее чем про социально-протестную сторону движения ведали у нас про увлечение хиппи восточной мистикой. Все эти «ахимсы», «ашрамы», медитации, вегетарианство, «благие истины» и «восьмеричные пути», толкавшие кудлатую молодёжь с Запада на Восток, были уже второстепенны для советской пропаганды и вовсе непонятны массам. Потому исход этих «Flower Power» за пределы интересующей наших идеологов арены оставался во многом за кадром.

Впрочем, это вряд ли имело для нас какое-то особое значение. Как и постепенное угасание всего движения вообще. У нас процесс пошёл своим путём и от всего этого уже не зависел.

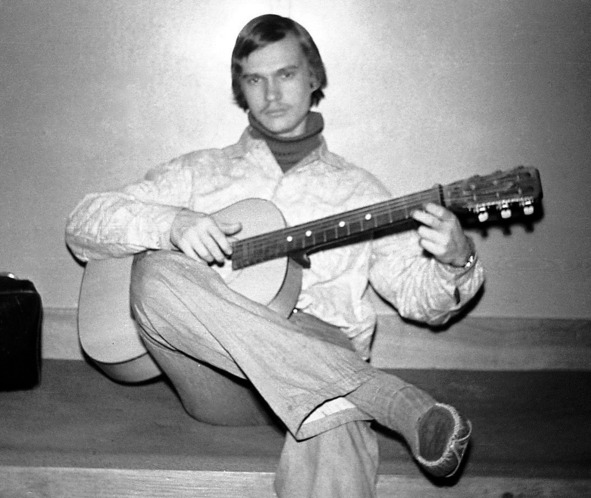

Моя патлатая юность

Во времена моей комсомольской юности многие из моих сверстников хипповали: отпускали длинные космы, надевали джинсы или, на худой конец, «клёши» (сшитые в ближайшем ателье) и брали в руки гитару. Это был робкий и неосознанный вызов молодых, стихийный протест против того перманентного застоя, который казался таким неодолимым и давящим.

Если не брать в расчёт забубённых функционеров, то в целом всё советское общество относились к хиппи с ироничным одобрением. В наших глазах эти волосатые субъекты были бунтарями. Но бунтари они были какие-то недоделанные, карикатурные и недалёкие. Вместо того чтобы браться за оружие и свергать своё правительство, они брались за гитары и уходили куда подальше.

Не думаю, что наши домашние «хиппаки» («хиппуны», «хиппари» и прочие «хиппанутые») в действительности озадачивали себя глубокими знаниями о глубинных принципах настоящих хиппи. Не думаю даже, что наши диадохи принимали всерьёз всё это пёстрое движение на Западе. И уж конечно, наши «хиппаки» не бунтовали против основ системы, как это ныне пытаются представить некоторые юные публицисты. «Протестантов» этих уже тогда принимали в обществе с нескрываемым юмором.

А так выглядел автор в далёком 1976 году. Ленинград. Общежитие ЛГПИ им. Герцена в Студгородке на Новоизмайловском проспекте.

В СССР, если хотите, хиппование целиком относилось к неформальной молодёжной моде с некоторым привкусом социальности. Неслучайно процесс задержался у нас на десятилетие и продолжал процветать даже тогда, когда настоящие хиппи на Западе начали массово взрослеть, умнеть и возвращаться туда, откуда пришли – в лоно (семьи, государства, системы традиционных буржуазных ценностей).

Может быть, в стране и было несколько сотен человек (в продвинутых Москве, Ленинграде), которые понимали философию движения (или считали, что понимают) и пытались на самом деле «жить, как они». Но для большинства массово хиппующих это была своеобразная игра. Праздник непослушания. Возможность показать всем свою самость и значимость, если не во всём, то хотя бы в стиле – одеваться и вести себя не так, как положено, а так, как хочется.

В среде интеллигенции аккуратную стрижку носили только функционеры. Остальные не придавали внешнему виду своих голов особое значение. Главное – наполнение. Молодые физики Арик Исаев и Сергей Вагин имели весьма характерный вид. Как и наши подруги – Ира Черняева и Наташа Ботвина. Фото с пикника 1980 года.

Как относились к этому повальному увлечению нашей молодёжи семья и школа? Родители не видели в этом ничего зазорного. Дети тешились. И если старики ещё поскрипывали зубами, встречая по вечерам бренчащие компании косматоголовых, то родители смотрели на всё смирено и благосклонно. И даже сами покупали джинсовую ткань, из которой во всех ателье кроили и шили роскошные «клёши» (обтягивающие ягодицы и расширяющиеся внизу до полуметра!).

А школа… Случались, конечно отдельные казусы, служебные репрессии и никчёмные кампании, но в целом и школа относилась ко всему вполне прагматично. Дураки в системе просвещения если и встречались (а как без них?), то они, как правило, по обыкновению сидели во всяких ОНО – отделах народного образования, а большинство действующих школьных педагогов были вполне адекватны и понимали, что лучше вот такая иллюзия молодёжного бунта, чем сам бунт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов