Полная версия:

Как мы жили в СССР. Осенью

Когда же мы достаточно подрастали и крепли физически, то матчи, особенно принципиальные, переносились уже на настоящий стадион. У нас он как раз появился к тому времени на месте дикого поля, рядом с поселковым Домом культуры (или одновременно с Домом культуры). Там обычно играли «класс на класс» или, на худой конец, «группа на группу» (по делению класса на английские группы).

Среди тех межклассовых матчей, отличавшихся особым напряжением, были сражения между нашим «в» и параллельными «а» и «б», часто выступавшими объединённой командой. Наши спортивные споры вообще были всегда бескомпромиссными и непредсказуемыми – играли мы постоянно ещё и в волейбол, и в баскетбол, и в хоккей. И хотя численно и чисто по спортивным показателям наш класс превосходил соседние, это вовсе не влекло автоматических побед. И зачастую лучшие наши футболисты, блиставшие индивидуальной игрой, ничего не могли поделать против сыгранности соперника.

Любопытно, что обе противостоящие силы позже дали родной школе двух учителей-физкультурников: наш класс – Павла Кушулуна (переехавшего в Россию), а «б» – Анатолия Маркова (всю жизнь проработавшего в нашей Школе).

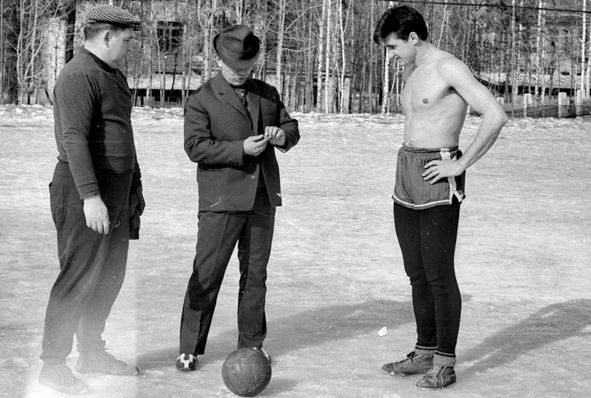

Март 1967 года. Новосибирский Академгородок. Жеребьёвка между матчем наших физиков с сибирскими коллегами.

Что до споров и словесных перепалок, то и на «большом стадионе» это всё вовсе не исчезло, а напротив, начинало звучать… «по-большому». Однажды, когда уже в 10 классе шёл один особо ответственный матч, наши подруги-одноклассницы решили сделать нам сюрприз и прийти поддержать родную команду. Собравшись, они незаметно подкрались к стадиону со стороны, где находились обсаженные густым боярышником «трибуны». Однако тот поток не совсем нормативной спортивной лексики, который нёсся со стадиона во все стороны, заставил их остановиться, густо покраснеть и… незаметно уйти.

В наши времена наши романтичные и утончённые соклассницы бредили Пушкиным, увлекались Лермонтовым и с упоением читали романы Тургенева, а потому нет ничего удивительного, что суровые брутальные фразы, витавшие над стадионом в густых клубах взлохмаченной пыли, могли привести их в такое замешательство. Это гораздо позже мат стал универсальным языком школьного общения девочек и мальчиков.

…Спортивные площадки в Посёлке тех лет в редкий день оставались бесхозными. В том числе и стадион. После окончания рабочего дня школьников на поле сменяли взрослые. Детей – отцы! Взрослые матчи проходили на куда более высоком уровне, так что многие из нас оставались на стадионе, чтобы просто полюбоваться матчами пап.

Наши отцы по вечерам обычно также играли друг с другом. А по выходным часто приезжали команды каких-нибудь родственных НИИ или совсем посторонних заведений и ведомств. Это были дни «большого» футбола в Посёлке. Прийти поболеть за своих в такие дни считали долгом даже те, кто, вообще-то, равнодушно относился к спорту.

Интересно, что футбол оказался в нашем Посёлке наиболее живучим видом спорта – он сохранился после тихой кончины волейбола, баскетбола, лыж, хоккея, фигурного катания, авиамодельного спорта и велогонок.

А в шахматы? Могём!

В 60-70-е годы прошлого века шахматы считались игрой не только для старичков в парке. В нашем классе умели играть почти все (и мальчики и девочки) – выставить команду на школьный шахматный чемпионат (такие проводились ежегодно) не составляло труда, а некоторые из нас участвовали и в районных, и в городских соревнованиях. И хотя шахматы по своей популярности всё же проигрывали более мобильным и азартным играм, мы после занятий могли сыграть с товарищами партию-другую между каким-нибудь футболом на школьном стадионе и «казаками-разбойниками» на пустыре.

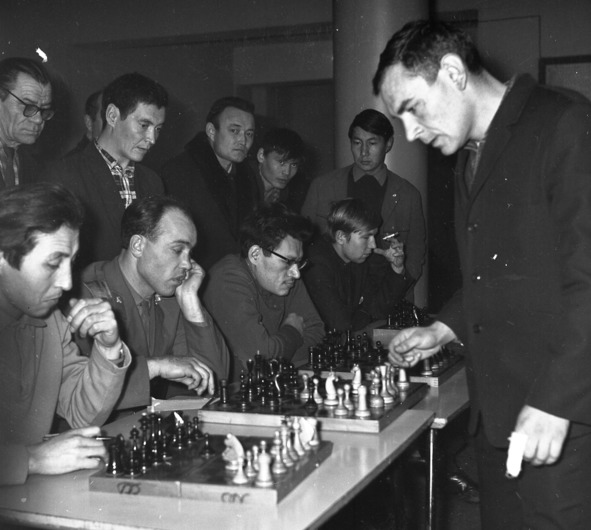

1968 год. Алма-Ата. В тот год у нас проходил чемпионат СССР. Гроссмейстеры успевали давать и сеансы одновременной игры многочисленным любителям.

Любопытно, что мои сверстники учились играть не в кружках и секциях, а дома – у отцов и дедов, которые также, по большей части, не только умели переставлять фигуры, но и понимали некоторые тонкости игры и владели шахматными терминами, передавая всё это по эстафете далее. У нас дома, к примеру, устраивали турниры с участием четырёх поколений!

Культ шахмат в СССР, хотя и уступал многим другим культам – имел своё заметное место в жизни. И успехи наших шахматистов на мировом уровне появились отнюдь не на пустом месте. Хотя «игра королей» считалась массовым пристрастием более образованных слоёв советского общества (пролетарии предпочитали домино, а колхозники – шашки), тем не менее она была воистину всенародной. По крайней мере найти достойного партнёра можно было всегда и везде.

Несмотря на то, что Казахстан так и не породил шахматных чемпионов мира, по количеству искренних почитателей и любителей (на душу населения) наша республика не уступала никакому другому уголку Союза! А Алма-Ата была одним из притягательных центров шахматной мысли. Многие горожане ещё помнят регулярно проводимые состязания на приз «Осенняя Алма-Ата», которые были долгожданны и привлекали великое множество бескорыстных любителей.

Апофеозом массовых шахмат в Алма-Ате стало появление знаменитого клуба на улице Калинина. Число любителей, коих объединяло это заведение, доходило до тысячи. Среди членов Шахматного клуба в начале 80-х годов числилось 200 «кэмээсов» и 10 мастеров интеллектуального спорта! Среди которых был и международный гроссмейстер Н. Н. Рашковский.

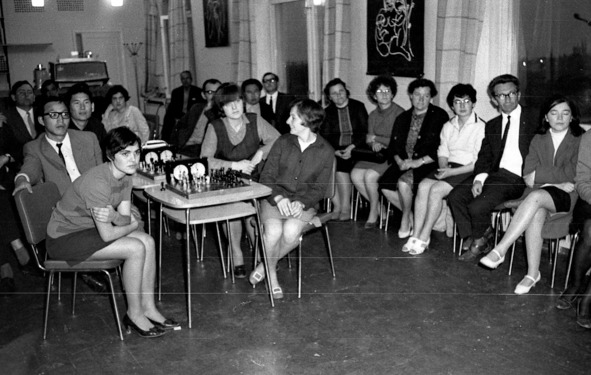

1970-е. Дом Учёных. Члены женской сборной команды СССР по шахматам в гостях у наших любителей.

Наши шахматисты заставляли трепетать самых великих мастеров. Что демонстрирует история соперничества между великим Корчным и скромным Голяком.

…Исай Голяк, воспитанник шахматного кружка алма-атинского Дома пионеров, начал выступать на турнирах в конце 1940-х. Но первый осязаемый успех подобрался к нему лишь в 1956 году, когда на зональных соревнованиях во Фрунзе он занял третье место (и получил звание кандидата в мастера спорта). Результаты не бог весть какие, и о них можно было бы и не вспоминать, если б не одно «но». Во Фрунзе Голяк был единственным, кто поставил мат самому Виктору Корчному (в то время уже мастеру).

Вскоре после этого, в 1959 году, в центральном шахматном клубе, в командных состязаниях по программе Спартакиады народов СССР, в первом же туре наша республиканская сборная была в пух разбита сборной Ленинграда. И, что опять интересно, одна из двух почётных ничьих, которых удалось добиться сборной Казахстана, была зафиксирована в матче всё того же Голяка (к тому времени уже ставшего чемпионом республики). И всё с тем же Корчным.

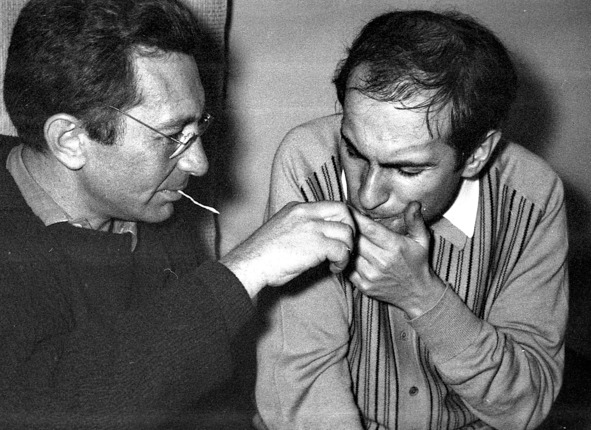

1968 год. Посёлок Алатау. Исай Голяк даёт прикурить Михаилу Талю.

Корчной четырежды становился чемпионом СССР, а в 1976 году решил не возвращаться из Швейцарии. Но чемпионом мира так и не стал. А Исай Григорьевич Голяк так и не стал мастером. Отдав предпочтение любимой физике. Но и он позже уехал куда-то – не то в Израиль, не то в Штаты. (С его дочками – Людой и Машенькой мы учились в одной школе.)

Что до нашего Посёлка, то шахматы у нас котировались не менее футбола и хоккея. Гостями Дома учёных становились многие шахматные звёзды, включая Михаила Таля и женскую сборную СССР, во главе с Нонной Гаприндашвили. Об этом я уже вспоминал в предыдущих книгах. Кстати, Таля приглашал именно Голяк.

Вот, что вспоминает сын ещё одного известного шахматиста Посёлка Евгения Иосифовича Жукова – Александр Жуков:

«Таль был дружен с Александром Григорьевичем Голяком. И был в гостях именно у него. Естественно, мой папа схватил меня подмышку и помчался к своему другу. Таль, как я помню, сыграл в ДУ только с Голяком (с понятным результатом), а так – мужчины сидели, курили, пили коньяк. Ну и я прикоснулся к вечному – получив автограф и рукопожатие от чемпиона мира. Вот такие радости были у нас в посёлке..»

Конец 1960-х. Алма-Ата. Шахматы в СССР были популярны и среди женщин. Хотя слабый пол садился за доску реже – других забот хватало.

Наряду с Голяком у нас проживали и работали другие даровитые шахматисты. Про одного из них, Кима Шарапова, «научившего шахматам» два поколения поселковских любителей, я расскажу ниже. Как и про Евгения Жукова, обладателя уникальной библиотеки по «шахматной мысли».

Укротители (и похитители) велосипедов

Велокультура ушедшей эпохи также достойна отдельной главки. К середине прошлого столетия (очень непростой середине!) велосипед был практически в каждом советском доме. Часто один на всех. Едва выучившись ходить, шустрый малец (которому позже предстояло родить кого-нибудь из нас) уже учился кататься «под рамой». Потом прочувствованно выкручивал педали «стоя», отчаянно ёрзая по этой самой раме мягкими местами. И лишь к старшим классам садился на седло.

«Дорожные велосипеды», тяжёлые, неповоротливые, односкоростные и крепкие как танки (особо популярные марки производили на Урале и в Харькове) передавались из поколения в поколение. Они могли считаться и воистину народными, и по-настоящему семейными. На одном таком велосипеде без особых страданий и терзаний могла передвигаться семья из четырёх человек: папа на седле, малец на раме, мама с грудничком – на багажнике. И – передвигалась!

Середина 1960-х. Посёлок. Ребята с улицы Садовой. Автор с сестрой Леной и Саня Екатеринин тоже с сестрой Леной.

Но к 1960-м – 1970-м годам некоторый возрастной ассортимент у советской велосипедной промышленности уже проявлялся. «Трёхколёсный маленький», трёхколёсный побольше (с возможностью переделки в двухколёсный), «Школьник», «Орлёнок» («Ласточка» в варианте для девочек), навороченный «Турист» и совсем уж пижонский «Старт-шоссе».

Велосипеды росли вместе с велосипедистами. И всегда оставались перманентной мечтой любого советского ребятёнка и юноши, достойным подарком в любом возрасте. Момент, когда отпрыск преодолевал трёхколёсное прошлое и совершал своё первое двухколёсное плавание без посторонней помощи, был поводом для разговоров, семейного торжества и гордости пращуров.

«Гонять на великах» в те времена можно было без оглядки. Без оглядки на автомобильный трафик: дороги и второстепенные улицы были практически свободны от машин – хотя тогдашняя Алма-Ата не имела велодорожек, город был гораздо идеальней для юных велосипедистов.

Чего уж говорить про Посёлок. Выпустить ребятёнка с велосипедом на улицу одного вовсе не считалось в те времена бессердечным безрассудством. Да и кто должен был выпускать? У родителей, вообще-то, не очень спрашивали разрешения, родители были на работе.

Вот потому в те времена, когда все породы железных коней на рынке легко пересчитывались на пальцах одной руки, встречались такие изощрённые ездоки, которые не потерялись бы на любой современной велотусовке! И дело тут не в какой-то особой предрасположенности тех поколений к велосипедной езде. Дело в практике. И, быть может, я сейчас изреку крамольную истину для гордых современных вело-любителей: мастерство велосипедиста вовсе не зависит от навороченности и марки велосипеда и велоодежды!

Чтобы не заканчивать на мажорной ноте и не бесить зазря юных патриотов современности, можно под конец остановиться на одном негативном моменте массовой детской веломании в советские времена. Наряду с лихими укротителями велосипедов в стране процветали и злостные похитители велосипедов. Кража педальных машин во времена развитого социализма была делом заурядным. Милиция принимала массу заявлений о пропаже, но без оптимизма занималась такими делами. Разве ж его найдёшь?

Середина 1960-х. Посёлок. Улица Садовая. Елена Михайлова и Игорь Руськин.

Похитителями велосипедов выступали в основном подростки из «неблагополучных семей». Потому-то никто из сознательных детей не отправлялся «сгонять на велосипеде за хлебом» в одиночку. Если маленький владелец ответственно подходил к сохранению своего движимого имущества, то обязательно брал с собой напарника, который терпеливо стерёг «колёса» и ждал у входа (а ждать можно было долго). Оставить велосипед у магазина просто так, даже на минуточку, с большой долей вероятности значило отдать его в чужие руки. И тогда – прощай мечта!

Единственный памятный мне пример успешного расследования велокражи явила моя бабушка Елена Николаевна. Отыскавшая-таки мой ротозейски утерянный «Школьник». В каких-то сараях, где похитчики уже перекрашивали его в другой колер. Бабушка в юности несколько лет жила в Одессе.

Молоко, которое от нас убежало

«Учиться! Учиться! И ещё раз учиться!» Фраза Ленина, брошенная совершенно по иному поводу и обращённая вовсе не к нам, присутствовала на видном месте в каждой советской школе. И в голове каждого советского школьника.

Но поколения, которым сейчас отдалённо «за сорок», тратили своё детство отнюдь не только на то, чтобы соответствовать ленинскому завету. Отличники хотя и являли для всех прочих пример для подражания, вовсе не превалировали над остальными. И вовсе не всё отпущенное на детство время тратилось тогда на соответствие крылатому принципу. Кроме учёбы, обязательным было посещение кружков и секций и, конечно же, бесконтрольное общение с друзьями-товарищами.

А ещё у каждого из нас непременно находились и свои домашние обязанности, круг которых во многом зависел от настойчивости родителей и образа жизни семей. На представленном тут фото – образцовая ученица в школьной форме возвращается из магазина с бидончиком молока. (История даже сохранило нам имя героини – Оля, Ольга Кострица.)

«Ходить за молоком» приходилось большинству тех, чьё детство пришлось на 60-80-е годы прошлого века (если, конечно, оно не протекало в колхозе-совхозе, рядом с собственной бурёнкой). И это было не таким элементарным делом, как то может показаться с дальних берегов нынешнего времени.

Потому что молоком торговали далеко не всегда и не везде – у нас в Посёлке, например, многие годы такую торговлю осуществлял единственный гастроном, располагавшийся напротив Аспирантского общежития. И для того, чтобы наполнить бидончик (алюминиевый или, реже, эмалированный) заветными тремя литрами (по 20 копеек за), нужно было вначале отстоять изрядную очередь, которая занимала иногда чуть ли не весь магазин. На это зачастую уходил час, а то и больше.

Время стояния, правда, не было совершенно потерянным для жизни – в очереди всегда можно было увидеть кого-нибудь из сотоварищей и скоротать время за душевной беседой о том о сём. Или подслушать сермяжные диалоги о правде жизни и интимные подробности непростых семейных отношений стоявших тут же женщин.

Но всё-таки очередь с бидончиками, нервно подрагивая, очень медленно ползла к заветной цели. Любопытно, что у нас в гастрономе, – аккурат вдоль витрины с вино-водочной продукцией (ею живо отоваривались через наши головы торопливые мужики-труженики). Благодаря чему каждый малец в наше время хорошо знал все цены всего этого злачного ассортимента наизусть.

Конец 1960-х. Отличница Оля Кострица возвращается из магазина. Судя по счастливому лицу – с покупками.

Простоять в очереди – ещё не значило гарантированно вернуться домой с молоком. Фляга по ту сторону прилавка могла иссякнуть перед самым твоим носом. Потому, приближаясь к финальной развязке, очередь напряжённо притихала, прислушиваясь к звуку, с которым продавщица черпала мерным черпаком молоко из алюминиевого нутра здоровенного бидона. Характерный лязг по дну заставлял пружиниться и вытягивать шею, дабы заглянуть за высокий прилавок: как там?

Сами молочные бидончики, непременный атрибут каждой советской семьи – отдельная песня. Вот как прочувствованно «пропела» её моя школьная подруга Надя Маслова:

«У каждого в семье был такой массовый бидончик, заслуженный, сотни раз вымытый и протёртый, типовой и стандартный. Кое-где на нём были заметны личные идентификаторы – персональные вмятины. Бидончик – это спутник по дороге туда и обратно. По дороге «туда» (в магазин к «тёте Вале») он весело бренчал песенки крышкой, а «обратно» (домой), изрядно потяжелевший, урчал уже совсем по-другому, постоянно напоминая, что можно же и расплескать его ароматное, пенящееся белыми большими пузырьками содержимое – свежее вкусное молоко! Некоторые умудрялись возить такой бидончик на велосипеде, на руле, тогда доверху его уже нельзя было наливать, но это всё равно оставалось высшим пилотажем!

Потом, позднее уже, когда появилось молоко в треугольных пакетах, к слову, вечно расклеивающихся и текущих молочными реками, бидончик перекочевал в кладовую. Доставался он уже реже, лишь летом – в пору сбора урожая черешни, вишни, алычи, урюка с лестницы, крыши или просто с ветки дерева. У нашего бидончика даже верёвочка к нему была привязана, чтоб руки оставались свободными. Так что бидон – своеобразный символ эпохи».

Дополню, что каждому из нас хоть раз приходилось ронять этот молочный бидончик на асфальт – пустой или полный. Ручка у него, помнится, была о-очень скользкая. Во втором случае (когда он падал с молоком) это была маленькая трагедия, сулившая горестные объяснения дома и насмешливые улыбки случайных свидетелей: сверстников, псов и котов.

"Молочный сторож" и другие кухонные гаджеты ушедшей эпохи.

До массового появления треугольных бумажных пакетов (тех, обильно подтекавших ещё в магазинах), альтернативным способом доставки молока потребителю были молочные бутылки. С продавливающимися крышками, сделанными из плотной фольги. Кроме собственно молока, точно в такой же стеклотаре продавались сливки, ряженка, простокваша и кефир.

Бутылка молока (кефира) с городской булкой – вот, кстати сказать, типовой советский завтрак (обед, ужин) на ходу. Однако и в бутылочном варианте приобретение не становилось легче. "Бутылку молока" в магазине тоже нужно было ещё удачно "поймать", а то и отстоять за ней ту же очередь.

Советское молоко в советской торговле, в любом виде долго не задерживалось. Оно и понятно: то молоко не имело счастливого свойства нынешних продуктов большой химии храниться годами – скисало на следующий день. Даже в холодильнике.

Правда, и прокисшее молоко не спешили выливать. Благодаря умению наших мам-кудесниц оно становилось очень вкусной простоквашей. Из этого забытого свойства молока (скисать) проистекало ещё одно выветренное из современного быта действо – кипячение. В эпоху разливного молока процедура последующего кипячения почиталась необходимой. Кипячение продлевало его жизнь. До нескольких дней.

Но процесс этот, весьма нехитрый с виду, таил сценарий коварного финала – закипающее молоко исподтишка вздымалось по кастрюле, коварно ускорялось и смачно выплёскивалось на плиту, норовя залить конфорки или спираль. По всей квартире тут же распространялся горьковатый запах несостоятельности «смотрящего».

А надзирать за тем, чтобы молоко не сбежало, тоже частенько доверялось нам. Это было достаточно азартное занятие с элементами игры. Правда, уследить за коварным продуктом удавалось не всегда и не всем – каждый из неудачливых стражей хорошо помнит горькую гарь сбежавшего молока. Ещё один из запахов нашего детства.

Коровье молоко считалось в те годы важнейшим (обязательным) компонентом полноценного детского питания. Им нас поили и дома, и в детском саду. От этого многие сверстники до сих пор помнят вкус неизбежных и жирных пенок, обязательно плавающих в каждом стакане и превращавших каждый акт пития в нелёгкое испытание. Любопытно, что многим моим сверстникам эти пенки навсегда отбили охоту к молоку.

Ещё до того, как была заучена ленинская фраза про учёбу, каждый малец в СССР уже знал наизусть не менее бессмертное четверостишие:

«Тот, кто пьёт молоко,

Будет прыгать высоко,

Будет бегать далеко

Тот, кто пьёт молоко!»

Оно оказалось пророчеством. Попрыгать и побегать в жизни детям той эпохи предстояло изрядно…

Гаджет из развитого социализма

Но вернусь к сбегающему молоку. На дворе-то, напомню, навязчиво маячила всевластная эра НТР. А оно – сбегало! Вот тогда лучшие умы напряглись в своих закрытых НИИ, и… Изобрели «сторож для молока».

За молоком, напомню, нужно было следить, не отвлекаясь. Вот тут-то и приходил на помощь «молочный сторож» – простенькая бляшка из гофрированного алюминия, которую клали на дно кастрюли (непременно нужной стороной!), чтобы в момент закипания она подала сигнал тревоги характерным постукиванием. Хотя «сторож» не гарантировал успешного окончания процесса – то стучал слишком тихо, то бестолковая хозяйка путала стороны – этот «гаджет» был опробован в каждом советском доме.

«Гаджет»? Гаджет! Сильно ошибается тот, кто думает, что жители Советского Союза не ведали культового слова XXI века.

Да, термин неясной этимологии, без которого немыслима современная разумная жизнь хомосапиенсов, отсутствует в советских словарях и энциклопедиях. Однако, несмотря на это, жители СССР всё же знали его. Хотя и соотносили совсем с другими «штучками».

Баллончики для зарядки домашнего сифона.

Первое произношение заветного термина влетело в наши уши из уст незабвенного комиссара Жюва – обожаемого киногероя советской публики 1960-х годов. В одной из серий пародийной трилогии про Фантомаса, раскрывая перед своими дубоватыми подчинёнными технологические достижения, должные помочь полиции в борьбе с преступностью, незадачливый антагонист «чудовища» именует их «геджетами».

Все, кто видел фильм, конечно, помнят эти нелепые «третьи руки» и «стреляющие сигары». Хотя лукавые намёки французов на чудеса техники, которыми снабжали своего доблестного «007» британские киношники, и прошли мимо советского кинозрителя – Джеймса Бонда у нас знали только «в пересказах».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов