Полная версия:

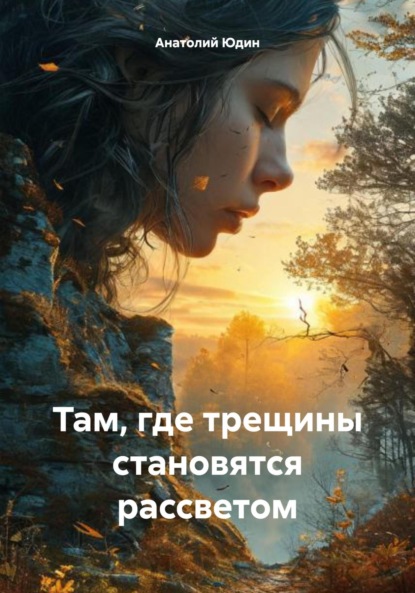

Там, где трещины становятся рассветом

Анатолий Юдин

Там, где трещины становятся рассветом

Об авторе

Анатолий Юдин— психолог, гипнотерапевт и проводник в мир внутренних трансформаций. Соединяя научный подход с глубиной метафор и символов, он помогает людям находить выход из лабиринтов травм, страхов и ограничений. Его профессиональный путь начался с вопроса: «Как исцелить душу так, чтобы боль стала не тупиком, а дверью?» – и сегодня через гипноз, работу с подсознанием и «языком сердца» он раскрывает в клиентах ресурсы, о которых те даже не подозревали.

Эта книга – продолжение его практики. Вместо сеансов гипноза здесь – истории, которые мягко погружают читателя в диалог с собой. Вместо терапевтических техник – сюжеты, зажигающие свет в самых потаенных уголках души. Автор верит: исцеление начинается там, где разум отпускает контроль, а метафоры становятся мостами между прошлым и будущим.

Когда он не пишет и не работает с клиентами, его можно встретить на горных тропах или тихих берегах озер, где он ищет вдохновение в шепоте природы или ведет дневник, полный вопросов без ответов.

Введение

Дорогой читатель,

Перед вами – не просто книга. Это приглашение в путешествие, где каждая история станет зеркалом, отражающим частичку вашей души. Вы держите в руках сборник, который родился на стыке двух миров: науки о человеческой психике и магии слова. Как психолог и гипнотерапевт, я годами наблюдал, как метафоры, образы и символы пробуждают в людях то, что не способны выразить рациональные техники. Подобно гипнозу, они мягко шепчут: «Ты сильнее, чем думаешь».

Моя профессия научила меня главному: исцеление начинается не тогда, когда мы «чиним» себя, а когда находим смелость услышать собственные истории. Те, что прячутся под слоями страха, стыда или усталости. В этих рассказах вы встретите не выдуманных героев, а нас самих – с нашими потерями, сомнениями, детскими ранами и взрослыми прозрениями. Они говорят на языке подсознания: через сны, случайные встречи, диалоги с внутренним ребенком или даже разговор с деревом у обочины.

Здесь нет готовых рецептов. Есть пространство, где можно замедлиться, вдохнуть глубже и позволить словам вести вас, как гипнотический маятник, к тем ответам, что уже живут внутри. Вы не найдете на этих страницах оценок или советов – только вопросы, которые я часто задаю клиентам в кабинете: «Что, если эта боль – не тупик, а поворот?», «Какой урок прячется в твоей самой старой обиде?», «Что расцветет на месте былых трещин?».

Не спешите. Пусть эти истории лягут на душу, как сеанс терапии: иногда – нежным прозрением, иногда – встряской, от которой просыпается забытая сила. Возможно, какие-то строки вы захотите перечитать вслух, другие – обвести карандашом, а третьи – оставить «дозревать» в памяти, как зерна, которым нужно время.

И помните: даже если сегодня вы взяли книгу в руки просто «потому что трудно», вы уже сделали шаг навстречу себе. А это – самое важное путешествие из всех возможных.

P.S. Если одна из этих историй затронет вас особенно глубоко – не бойтесь этой реакции. Значит, душа начала диалог. Как говорят в гипнотерапии: «Самые яркие озарения приходят туда, где мы разрешаем себе быть уязвимыми».

Утро, которое улыбалось

Солнце еще только крало небо у ночи, окрашивая горизонт в нежные оттенки абрикоса и лаванды, когда маленькая Лиза проснулась от щебетания птиц за окном. Она приоткрыла глаза, и первое, что почувствовала, – это аромат. Не просто запах, а целый калейдоскоп: влажная земля после дождя, распускающиеся сирень и жасмин, свежесть травы, которую еще не коснулась коса. Весна стояла на пороге, будто говоря: «Поспеши, пока все не растаяло в летнем зное!»

Девочка натянула на пижаму в горошек желтый кардиган, на цыпочках прошмыгнула мимо спящих родителей и выскользнула во двор. Воздух был прозрачным, как леденец, и сладким от пения скворцов. На крыльце ее уже ждал старый пес Барни, виляя хвостом так, будто знал, что сегодня – особенный день. Вместе они отправились к реке, которая, словно серебряная змейка, извивалась за околицей.

Дорога превратилась в путешествие. Каждый шаг открывал что-то новое: на березовой коре сверкали капли росы, словно рассыпанные бусины; в лужах отражались облака, похожие на ватные клочья; а на ветвях ивы, склонившейся над водой, уже покачивались первые «котики». Лиза присела на корточки, чтобы рассмотреть фиалки, пробивающиеся сквозь прошлогоднюю листву. Их фиолетовые головки дрожали, будто смеялись от щекотки солнечных лучей.

Вдруг что-то мелькнуло в воздухе – оранжевое, с черными прожилками. Бабочка-павлиний глаз села ей на ладонь, трепеща крыльями, словно демонстрируя новый наряд. «Ты тоже ждала весну?» – прошептала девочка. Насекомое взмыло вверх, а за ним, как по сигналу, закружились десятки крылатых созданий: лимонные кружевницы, голубоватые перламутровки, малиновые шашечницы. Воздух ожил, превратившись в танцпол для бабочек.

У ручья Лиза сняла туфли и опустила ноги в воду. Холодок заставил ее вздрогнуть, но скоро пальцы привыкли, а по поверхности уже скользили водомерки, оставляя за собой миниатюрные волны. Вдруг из камышей выплыла утка с утятами – желтыми комочками, неуклюже гребущими за мамой. «Тише, Барни», – прикрыла рот псу девочка, но тот лишь лениво зевнул, укладываясь на траву.

На обратном пути они свернули к яблоневому саду. Деревья стояли в бело-розовой пене, и пчелы, словно крошечные сборщики нектара, гудели, торопясь на работу. Лиза подняла упавший цветок и вплела его в косу – теперь весна останется с ней до вечера.

Дома папа жарил блинчики, окно кухни было распахнуто, и запах ванили смешивался с духом сирени. «Поймала весну за хвост?» – улыбнулась мама, разливая кленовый сироп. Лиза кивнула, откусывая золотистый край блинчика. Конечно, поймала. Она была повсюду: в лепестках на ветру, в журчании ручья, в тепле, что согревало щеки, и в этом тихом счастье, которое помещалось в чашке с какао.

А за окном, подмигивая ей сквозь стекло, танцевала еще одна бабочка – наверное, та самая, утренняя. Или новая. В весеннем мире их было бесконечно много.

Мост из шёпота и льда

Санкт-Петербург, 1784 год. Город стоял на костях болот, но притворялся мраморной сказкой. В его жилах текла Нева – чёрная, как чернила чиновников, но в полночь она становилась зеркалом, отражающим звёздные парчи небес.

Анна, дочь придворного ювелира, носила в кармане серебряный напёрсток. Каждый вечер она шила платья для кукол богатых детей, а из обрезков ткани мастерила цветы для нищих у Петропавловки. «Добро – это нить, – говорила она, – даже оборванная, она может сшить мир».

Однажды на мосту она встретила Григория, фонарщика с лицом, изрезанным тенями. Он зажигал огни, пока город спал, и верил, что пламя – это язык, понятный только тем, кто не боится темноты. Его фонари были не просто стеклом и маслом – внутри он прятал записки с цитатами Вольтера, словно бросал в ночь светлячков-бунтарей.

Их любовь родилась тихо, как узоры на стёклах от мороза. Анна дарила ему лоскутные розы, а он читал ей философские стихи, пока спиральные лестницы фонарей остывали. Но город, вырезанный циркулем, ненавидел кривые линии чувств. Отец Анны выковал для дочери ожерелье из запретов— «Ты выйдешь за князя или умрёшь в мастерской».

Той зимой Нева схватилась льдом. Григория арестовали за «крамолу в фонарях», а Анну заперли в комнате с решёткой, похожей на ноты забытого марша. Но добро, однажды посеянное, прорастает даже сквозь камень. Нищие, которых Анна кормила пряниками, разбили ледяную корку реки и вытащили из воды доски барж. Старый музыкант из труппы комедиантов написал петицию кровью из порезанной струны.

В ночь перед свадьбой с князем Анна вышла к Неве. На льду стоял мост из фонарей – каждый светильник держал ребёнок, которого она когда-то согрела шерстяным шарфом. Григорий ждал на другом берегу с факелом, где вместо огня плясали её лоскутные розы.

Их побег стал легендой. Говорили, что они превратились в два фонаря на Аничковом мосту – он светит белым, она золотым, а их лучи сплетаются в рассвете, как пальцы влюблённых.

С тех пор каждый, кто бросает монетку в Неву «на возвращение», слышит шепот:

Любовь – это мост через время….

Код совести

Артём щёлкал клавишами, будто играл на пианино. Его пальцы летали по клавиатуре, выводя на экране зелёные строки кода. «Ремонт компьютеров» – табличка на двери его мастерской блистала новизной, но внутри пахло старыми платами и ложью.

Всё началось с кризиса. Девушка ушла, аренда подскочила, а клиенты скупились: «Почему так дорого? В интернете пишут, что это легко!». Тогда он придумал игру: находил у клиентов «дополнительные неполадки». Старушке с ноутбуком – замена «сгоревшей видеокарты» (на деле он просто почистил вентилятор). Бизнесмену – «восстановление утерянных данных» (файлы лежали в корзине).

– Техника – тёмный лес для них, – оправдывался Артём, закручивая несуществующие винтики. – Я же не ворую, просто… добавляю наценку за стресс.

Кульминацией стал визит Николая Петровича. Пенсионер притащил древний системник, тряся распечаткой: «Внучка говорит, тут вирусы! Все фотографии пропали!». Артём заглянул внутрь – пыль клубами, жёсткий диск 2005 года.

– Вирус-шифровальщик, – нахмурился он. – Данные под угрозой. Нужно срочно заменить диск и восстановить файлы. Стоимость – 15 тысяч.

Старик побледнел, но кивнул. «Заплатит пенсией», – подумал Артём, уже копируя фотографии (они были в папке «Мои документы») на флешку.

Через неделю дверь мастерской распахнулась с грохотом. На пороге стоял молодой парень в очках, с ноутбуком под мышкой.

– Вы Артём Соколов? – голос звучал, как удар SSD-диском. – Вы обманули моего деда.

Оказалось, Николай Петрович – дед Матвея, программиста из «Лаборатории Касперского». Парень проверил «новый» диск: старый, на 80 Гб, купленный на барахолке за 500 рублей.

– Дед три месяца копил на лекарства! – Матвей швырнул в Артёма папку с документами. – Вы знаете, что он теперь ест раз в два дня?!

Артём пытался отшутиться: «Да я просто… хотел помочь с модернизацией!». Но когда Матвей показал видео, где Николай Петрович разогревает на плите вчерашний суп, в груди зашевелилось что-то острое и колючее.

Ночью он впервые за год не уснул под звуки типовых решений. В голове крутились кадры: дед, считающий мелочь, его собственная бабушка, которая когда-то отдала ему последние деньги на курсы программирования…

Утром Артём пришёл к Николаю Петровичу с конвертом.

– Это ваши 15 тысяч. И… – он протянул новый SSD-диск. – Бесплатно.

Старик молча взял деньги, но диск не принял: «Сынок, я в армии связистом служил. Сам телеграф чинил. Знаю, что старьё менять не надо было».

От стыда Артём готов был провалиться сквозь этаж. Он вышел на улицу, где весеннее солнце слепило, будто высвечивая все его грязные тайны.

На следующий день табличка «Ремонт компьютеров» сменилась на «Честный сервис». Артём вёл блог, разоблачая мошеннические схемы: «Видите, если мастер пугает вас «страшными вирусами» – бегите!». Клиентов стало меньше, но те, кто приходил, благодарили глазами.

Год спустя в мастерскую зашёл Николай Петрович с пирогом.

– Внук женится. Компьютер для презентации настроить надо, – он подмигнул. – Только без «шифровальщиков», ладно?

Артём смеялся, а потом плакал, настраивая PowerPoint с фотографиями Матвея и невесты. Он понял: совесть – как жёсткий диск. Даже если её форматировать, следы данных остаются. И рано или поздно приходится делать дефрагментацию души.

…Сейчас Артём обучает пенсионеров компьютерной грамотности. Первый урок всегда начинает с фразы: «Техника не страшнее утюга. А страшнее – те, кто играет на вашем доверии». Говорят, его лекции собирают аншлаг.

Король кексов

Аркадий Петрович носил титул «Лучшего кондитера СНГ-2010» как рыцарский орден – на груди, в виде гигантской медали из позолоченного шоколада. Его кондитерская «Сладкое королевство» была уставлена трофеями: фото с президентом на фоне торта «Евразия», статуэтка «Золотой кекс», и даже вырезка из газеты: «Аркадий Петрович победил в номинации “Самый воздушный бисквит”».

Всё рухнуло в среду, когда в соседнем доме открылась крошечная пекарня «Бабулины плюшки». Аркадий фыркал, глядя на очередь у входа: «Народ деградирует! Предпочитают деревенскую стряпню высокому искусству!». Но когда его постоянный клиент, мэр города, заказал торт на юбилей у «конкурентов», Аркадий объявил войну.

– Я покажу этим кухонным подмастерьям, что такое кондитерский шедевр! – заявил он помощнице Люде, размахивая венчиком, как мечом.

Он задумал торт «Феникс» – три метра в высоту, с сахарными перьями, взрывающимися карамельными бомбочками и начинкой из трюфелей с золотой пыльцой. «Они будут ползать у моих ног!», – мечтал он, игнорируя доводы Люды: «Шеф, у нас даже духовки такой высоты нет!».

Первая катастрофа случилась на этапе взбивания безе. Аркадий, решивший использовать яйца страуса («Изысканность требует жертв!»), уронил гигантский белок в миксер. Пена взметнулась к потолку, накрыв его, как снежная лавина. «Я.… э-э-э.. специально создаю атмосферу зимней сказки!» – кряхтел он, вылезая из сугроба.

Потом пришла очередь карамельных бомбочек. «Их надо жарить при минус 150!» – прочитал Аркадий в рецепте из XVIII века и сунул сковороду в морозильную камеру. Результат – взрыв, приклеивший дверь холодильника к потолку. «Это современное искусство!» – оправдывался он перед пожарными.

К утру юбилея торт напоминал Эйфелеву башню после землетрясения. Перья свисали, как у мокрой курицы, карамельные «взрывы» хлопали жалко, а золотая пыльца оказалась обычной пищевой блёсткой из магазина «Всё по 50».

– Вывозите! – скомандовал Аркадий, закатывая творение в фургон.

На банкете мэр ахнул: «Это… э-э-э… очень оригинально!». Гости перешёптывались, тыча вилками в «Феникса», чьи слои скрипели на зубах, как песок. Вдруг раздался треск – каркас из вафельных труб рухнул, залив стол кремом с запахом горелой пудры.

Аркадий, в слипшемся от слез гриме (он плакал, но называл это «аллергией на невежество»), выбежал на улицу. Там, у «Бабулиных плюшек», сидела старушка с розовым фартуком, угощающая детей пряниками.

– Хотите рецепт успеха? – улыбнулась она, протягивая ему пирожок. – Главное – чтобы от души. А не от золота.

Вкус оказался знакомым. Тёплым, как бабушкины руки. Как торт, который он ел в детстве, когда ещё мечтал стать кондитером, а не «королём».

На следующий день в витрине «Сладкого королевства» появился скромный пирог «Прости-пожалуйста» с вишней и сметанным кремом. А Аркадий, в фартуке без медалей, учился у старушки лепить пряничных человечков.

– Шеф, вы гений! – восхищалась Люда, пробуя новый торт.

– Гении – это те, кто умеет смеяться над собой, – хмыкнул он, снимая с носа каплю крема. – И не считает крошки от торта личным оскорблением.

…Говорят, мэр теперь заказывает десерты в двух местах. А золотая медаль «Лучшего кондитера» висит в туалете «Сладкого королевства» – как напоминание: иногда, чтобы взлететь, нужно сначала упасть. Прямо в торт.

Сад

Таня впервые увидела его в старом городском парке, где апрельский дождь вышивал лужи серебряными нитями. Виталий сидел на скамейке под липой, читал книгу в потрёпанном переплёте, а на коленях у него спал бродячий пёс, пригретый курткой. Она замедлила шаг – не из-за мужчины, а из-за собаки: Таня всегда верила, что характер человека виден по тому, как он обращается с теми, кто не может попросить о помощи.

– Он вам не помешает? – она кивнула на пса, поправляя зонтик, с которого струился дождь.

– Наоборот, – Виталий приподнял книгу, и Таня прочла название: «Ботаника для чайников». – Говорят, собаки лечат от одиночества. Я угощаю их печеньем, а они меня – историями.

Он вытащил из кармана пакетик с крошками, и Таня рассмеялась – смех у неё был звонкий, как колокольчик в майском ветре. Так началось их лето: прогулки по заросшим тропинкам, где Виталий показывал ей, как отличить подорожник от мяты, и вечера на его крошечной кухне, заваленной горшками с рассадой. Он выращивал помидоры на подоконнике и мечтал разбить сад, а Таня, архитектор по образованию, чертила эскизы грядок-лабиринтов между чашками ромашкового чая.

Они поженились в сентябре, под яблоней, усыпанной плодами. Вместо фаты у Тани был венок из плюща, а вместо лимузина – трактор соседа-фермера, украшенный полевыми цветами. Виталий прошептал ей на ухо, пока гости пели народные песни: «Ты моя садовая фея. Давай вырастим целую оранжерею детей».

Первый сын родился в мае, когда цвела сирень. Его назвали Львом – потому что он кричал так громко, что в гнезде под крышей проснулись стрижи. Второго, Тимофея, принесла осень: он молчал первые три месяца, зато потом заговорил сразу стихами Бродского, которые Таня читала вслух по вечерам. Третий, Елисей, появился на свет в метель; акушерка шутила, что он спешил на первый снег. Четвёртый и пятый, близнецы Артём и Мирон, родились в один июньский рассвет – будто решили сэкономить маме время.

Их дом, похожий на пчелиный улей, гудел от смеха, скрипок (Лев обожгал пальцы о струны), запаха пирогов и земли с огорода, который Виталий наконец разбил за сараем. Там росли тыквы-великаны, подсолнухи, цеплявшиеся за облака, и мята, которую Таня добавляла в лимонад. По выходным они устраивали «охоту на драконов» – так Виталий называл прополку сорняков, а дети, вооружившись лопатками, спасали «пленённые томаты».

Когда близнецам исполнилось пять, Таня нашла в старом сундуке те самые эскизы сада-лабиринта.

– Пора? – Виталий обнял её за талию, пахнувшую дрожжами и детским шампунем.

– Ты же обещал мне оранжерею, – она ткнула его в нос мукой с ладони.

Они копали грядки всей семьёй. Лев рыхлил землю, Тимофей читал вслух инструкции, Елисей рисовал таблички с названиями растений, а близнецы, серьёзные, как профессора, сажали семена, приговаривая: «Спите сладко, растите гладко».

Теперь в их саду, кроме овощей, живёт скамейка из старого парка – ту самую, где когда-то дождь сплел две судьбы. Виталий уверяет, что по ночам там шепчутся листья: благодарные помидоры рассказывают новым росткам историю о мальчике, который угощал пса печеньем, и о девушке, которая поверила в волшебство обычного дождя.

А Таня, заваривая чай на веранде, смотрит, как их сыновья бегут по тропинкам, и думает, что сад – это не про растения. Это про то, как из маленьких зёрнышек заботы вырастают деревья, под которыми хочется жить целую вечность.

Шёпот осенних листьев

Алина сидела на старой скамейке в парке, где они с мамой любили встречать рассветы. В руках она сжимала шерстяной шарф, пропитанный мамиными духами – последней нитью, связывающей их миры. Слёзы падали на шершавое дерево, растворяясь в узорах коры. Каждый шелест листьев отзывался эхом потерянного смеха, каждый луч солнца сквозь тучи напоминал её тепло.

На седьмой день дождя, когда Алина в сотый раз перечитывала мамины записи в поваренной книге, в дверь постучали. На пороге стояла соседка, баба Нина, державшая ветку цветущей яблони посреди октября. «Саженик от твоей матушки, – прошелестела старушка. – Она весной просила отдать, когда деревце зацветёт в неурочный час». Алина не поняла тогда, как спящие почки могут ожить после первых заморозков. Но взяла ветвь, поставив в вазу у окна.

Ночью её разбудил аромат – густой, медовый, точь-в-точь как в детстве, когда мама варила яблочный джем. В комнате танцевали тени от дрожащего пламени свечи, а на столе лежал конверт с надписью «Для моей девочки», написанной маминым округлым почерком. Сердце Алины замерло. В письме было три листка: рецепт того самого джема, схема клумбы с розами, и.… приглашение на чай «в честь первого снега», датированное сегодняшним числом.

Она шла к парку, не чувствуя под собой земли. У их скамейки дымился термос, а рядом лежала коробка с маминой рубиновой брошью в виде яблока. «Ты же знаешь, я всегда рядом», – прошептал ветер, запутываясь в её волосах. Алина налила чай – с корицей и терпкой айвой, как мама любила. И вдруг поняла: это не сон. Это ритуал, который мама подготовила, зная, что осень будет для дочери самой трудной.

На следующий день Алина разожгла печь. Джем по маминому рецепту получился с горчинкой, как и её слёзы. Когда она разливала золотистую массу по банкам, в окно постучала девочка-соседка: «Пахнет как у бабы Зины! Она мне всегда давала варенье от простуды». Алина протянула ей банту, обвязанную лентой. К вечеру у порога стояли трое ребятишек с пустыми чашками и глазами, полными надежды.

Теперь по утрам она поливает розы, посаженные по маминому чертежу. Баба Нина научила её обрезать ветки так, чтобы весной сад взорвался цветом. Ветка-чудесница пустила корни в горшке – к Рождеству Алина высадит её рядом со скамейкой. Иногда по ночам она всё ещё плачет, но чаще смеётся, вспоминая, как мама пересаливала суп или пела дурацкие песенки про мармеладных лягушек.

Сегодня Алина несёт в парк термос с чаем и две кружки. Снег хрустит под ботинками, точно так же как в последнее утро их совместной прогулки. «Смотри, мам, – она прикасается к броши, – твои яблони пережили метели». Ветерок колышет ветви, и ей чудится лёгкое прикосновение к щеке – словно кто-то вытер каплю, упавшую не от горя, а от благодарности.

Светлячки в карманах ночи

Ты идешь по улице, где фонари погасли, а тени кажутся длиннее обычного. Не потому, что ночь темнее – просто сегодня все внутри сжалось в комок. В кармане пальто лежит смятый листок с надписью «надо бы перестать бояться», но ты уже даже не помнишь, когда его туда положил. На плечах – плащ из «а что, если», сотканный из тех вопросов, что грызутся, как крысы в подполе, каждую полночь. Ты уже почти привык к их шороху.

Ноги сами несут тебя вперед, мимо спящих витрин, где манекены застыли в вечных позах счастья. Ты всегда думал, что их улыбки выглядят фальшиво, но сейчас, в этой темноте, они кажутся почти живыми. Может, потому что ты наконец перестал притворяться, что тебе не больно?

Вдруг замечаешь: впереди, у поворота к старому парку, воздух мерцает. Сначала думаешь – мигрень или усталость, но нет. Это светлячки. Десятки, сотни крошечных огоньков, танцующих в такт твоему дыханию. Они плывут, как искры из костра, который кто-то разжег прямо в чернильной пустоте. Один отделяется от стаи, кружит над твоей ладонью, будто решает – доверять ли. Ты замираешь, как в детстве, когда мама впервые пустила тебя кормить голубей. И он садится. Его свет – теплый, как чай с имбирем в промозглый день, – пульсирует сквозь кожу. Закрываешь глаза, ожидая, что огонек погаснет, но он лишь ярче загорается под веками.

– Они всегда здесь, когда фонари не работают, – слышишь ты за спиной хрипловатый голос.

Оборачиваешься: на скамейке сидит старик в клетчатом пиджаке, держа в руках ржавую лейку. В ней растет роза – алая, с лепестками, похожими на капли крови.

– Вы… поливаете цветы ночью? – спрашиваешь ты, потому что больше не знаешь, как начать диалог с незнакомцами.

– Она любит тишину, – он стучит костяшками пальцев по лейке, и звук гудит, как колокол в пустой церкви. – Люди думают, что ржавчина – это конец. А она – начало.

Ты молчишь, разглядывая растение. Шипы впиваются в металл, стебли обвивают трещины, будто пытаются сшить разбитое.

– Зачем сажать розу в ведро с дырами? – не выдерживаешь ты.

Старик усмехается, доставая из кармана горсть светлячков. Они перекатываются по его ладони, как золотые бусины.

– Видишь, они тоже рождаются в гниющих листьях. Грязь, сырость, тьма – а потом раз! – он подбрасывает насекомых в воздух, и они вспыхивают ярче. – Иногда нам нужен распад, чтобы найти то, что светится.

Ты сжимаешь в кармане комок тревог – тот самый, что носишь с собой с прошлой зимы. Он колючий, как еж, и пахнет пылью захлопнутой комнаты. Но сейчас, под мерцанием светлячков, он кажется… меньше. Или, может, это твои пальцы наконец разжались?

Старик встает, оставляя лейку на скамейке.

– Возьми. Поливай, когда забудешь, как дышать, – он поворачивается уходить, но вдруг останавливается. – И не бойся темноты. Фонари гаснут, чтобы мы научились видеть иначе.

Ты остаешься один с розой и светлячками. Садишься на скамейку, ставшую внезапно теплой, будто ее только что покинуло чье-то живое тело. Достаешь из кармана смятый листок – тот самый, с надписью. Разворачиваешь. Внутри, среди морщин бумаги, шевелятся десятки крошечных огоньков. Они вырываются на свободу, обвивая запястья браслетами из света.

И ты вспоминаешь.