Полная версия:

Индейские войны в истории США. Часть четвертая

Хольмберг так оценивает эти воспоминания старика:

«Этот рассказ, описывающий визит Глотова, исходящий из уст очевидца, интересен, но его историческую ценность определить довольно сложно, поскольку невозможно локализовать или идентифицировать географические объекты. Первая часть, очевидно, относится к высадке Глотова, хотя; в своей оценке времени Арсентий-Аминак, безусловно, ошибается, и он не упоминает враждебные столкновения между туземцами и русскими, о которых рассказывал Глотов. Он также приписывает смертность среди захватчиков потреблению в пищу ядовитых морских звезд вместо действительной причины – разрушительных последствий цинги».

24 мая Глотов наконец покинул Кадьяк и, пройдя через многочисленные острова, выстилающие южное побережье полуострова Аляска, высадился на Умнаке с намерением охотиться и торговать в том же месте, которое он уже посещал ранее. Когда корабль вошел в хорошо известную бухту, дома, построенные промышленниками, все еще стояли, но никаких признаков жизни не было видно. Командир поспешил на берег и вскоре обнаружил тело неизвестного русского; собственный дом Глотова был разрушен, а рядом возведено еще одно здание. 5 июля разведывательная партия из шестнадцати человек обнаружила останки корабля промышленника Медведева и все еще непогребенные тела его команды. После совещания было решено немедленно принять меры, чтобы выяснить, можно ли найти на острове кого-либо из выживших после катастрофы. 7 июля к судну подошли несколько байдарок с туземцами и попытались уговорить Глотова высадиться всего с двумя людьми для торговли, выставив при этом на берегу большое количество шкур морских выдр. Когда они обнаружили, что их уловки не увенчались успехом, они отошли на некоторое расстояние и начали стрелять из мушкетов по кораблю, не причиняя, однако, никакого вреда.

* Это было первое сообщение об использовании алеутами мушкетов. Видимо оружие было захвачено дикарями у людей Медведева. Как они научились стрелять из мушкетов, так и осталось тайной – А.С.

Позже в тот же день несколько туземцев подошли на своих каноэ и плавали вокруг корабля. Поскольку Глотов желал получить информацию о недавних событиях на острове, этих туземцев не трогали, и, наконец, один из них рискнул подняться на борт судна, поел и рассказал все, что произошло со времени предыдущего визита Глотова, намекнув также на существование небольшой группы промышленника Коровина в какой-то части острова. Алеут признал, что туземцы намеревались убить Глотова, заманив его на берег, воображая, что им не составит труда справиться с командой после того, как командир экипажа будет убит.

Алеуты. Художник Михаил Тихонов (1789—1862)

После тщетной попытки русских найти лагерь Коровина некоторые туземцы посоветовали русским перейти на корабле на противоположную сторону острова, где они найдут своих соотечественников, занятых строительством дома у ручья. Информация оказалась верной, и группа Коровина вскоре была обнаружена (о чем читателю было рассказано ранее).

Позже зимой Глотов отправил Коровина с группой людей к западному концу Уналашки и там было обнаружено место расправы над казаком Барнашевым и его командой, которые были отправлены Коровиным на промысел осенью 1762 года. Были найдены байдар отряда и остатки груза.

Там же русские узнали от туземцев, что русское судно под командованием промышленника Соловьева стоит на якоре в одной из гаваней этого острова. Коровин сразу же направился туда, нашел Соловьева и оставался с ним три дня.

На охоте Коровин не добился хороших результатов, добыв за сезон мало пушнины, поэтому Глотов расторг с ним соглашение о сотрудничестве. Коровин и четверо его людей присоединились к отряду Соловьева.

Соловьев приказал казаку Кореневу разведать северное побережье острова Уналашка с отрядом из двадцати человек. По возвращении казак сообщил, что нашел только три пустующих жилища туземцев, но некоторые фрагменты русского оружия и одежды заставили его заподозрить, что несколько русских пострадали в тех местах от рук дикарей. Со временем Соловьеву удалось получить от туземцев подробные описания нескольких массовых убийств русских. Рассказы о совершенных дикарями жестокостях подтолкнули Соловьева к мести за убийства соотечественников. Однако его первой заботой было прочно обосноваться на острове и ввести порядок и дисциплину среди своих людей. Он придерживался своих планов с большим упорством и чрезмерной жестокостью.

Затем Соловьев разделил свой отряд, оставив половину людей охранять корабль, а с остальными отправился на поиски туземцев, уничтоживших группы Дружинина и Медведева. Узнав, что триста туземцев собрались в укрепленной деревне, Соловьев повел туда свой отряд. Русских встретил ливень стрел из хижин, поднятых над землей на столбах. Но когда в ответ полетели пули, дикари убрали зазубренные бревна, служившие лестницами для подъема в хижины, и сели, ожидая своей участи. Не желая нападать на жилища и видя, что не сможет нанести большого вреда врагу, пока тот остается внутри домов из бревен, Соловьев приказал разместить под каждым приподнятым над землей строением кожаные сумки, наполненные порохом. Многие из обитателей пережили взрывы, но, выскочив наружу, были убиты промышленниками, вооруженными мушкетами и саблями.

По некоторым оценкам, погибли около 200 алеутов.

***

В августе 1767 года некто Полосков был отправлен на охоту с двадцатью восемью людьми на двух лодках. Услышав о судьбе групп Медведева и Коровина, он прошел мимо Уналашки и обосновался на острове Акутане, разослав небольшие отряды охотников по соседним островам. В январе 1768 года на него напали, и четверо его людей были убиты.

Подобные вооруженные столкновения продолжались повсеместно на протяжении последующих тридцати лет.

Глава II. Военные конфликты в Русской Америке (Аляска)

В 1783 году компания сибирских купцов, главными акционерами которой были Григорий Шелихов и Иван Голиков, построила в Охотске три корабля для работы в Америке. Названия кораблей: «Три Святителя», «Св. Симеон» и «Св. Михаил». 18 августа они отплыли, имея на борту 192 человека, то есть самый большой отряд, когда-либо отправлявшийся из Сибири через океан на восток. 12 сентября во время шторма от флотилии отделился «Св. Михаил». Перезимовав с двумя судами на острове Беринга, в июне 1784 года экспедиция снова направилась на восток.

* Григорий Иванович Шелихов (1749 – 1795) – русский промышленник, исследователь, мореплаватель и купец. В 1783 – 1786 годах возглавлял экспедицию в Северо-Западную Америку, основал там первые русские поселения на территории, названной Русской Америкой – А.С.

3 августа 1784 года оба корабля вошли в просторную бухту на юго-восточном побережье острова Кадьяк, где встали на якоря.

Вооруженные партии промышленников были отправлены на лодках и байдарах на поиски туземцев, но только одна из них преуспела и принесла известие о том, что найден большой отряд островитян. Однако они избегали встреч, и только на следующий день другая партия разведчиков вернулась с одним из туземцев. Шелихов отнесся к пленнику любезно, нагрузил его подарками и позволил ему вернуться к своему народу. 5 августа произошло затмение солнца, которое длилось полтора часа и вызвало большое беспокойство среди островитян, которые, естественно, связали это явление с появлением русских.

Другая разведывательная партия была отправлена 7 августа с поручением выбрать места охоты и, если возможно, обойти остров и осмотреть его берега. Через два дня этот отряд был примерно в 50 километрах от якорной стоянки и столкнулся с большой толпой дикарей, которые заняли позицию недалеко от берега на отдельно стоящей скале, окруженной водой. Переводчик, отправленный к туземцам, принес ответ, что если русские хотят сохранить свои жизни, то должны немедленно покинуть остров. Партия разведчиков вернулась в гавань, чтобы доложить о ситуации Шелихову, который немедленно отправился к скале со всеми людьми, за исключением охраны лагеря.

Когда он добрался до места, о котором доложили разведчики, он обнаружил большую толпу алутиков, * приготовившихся к бою. Попытка начать переговоры не увенчалась успехом, в русских полетели стрелы, и они отступили к кораблям. Вскоре после этого алутики ночью напали на русский лагерь, и отчаянный бой продолжался до рассвета, когда дикари обратились в бегство.

* Алутик – эскимосский народ, населяющий прибрежную полосу южной Аляски – А.С.

Вскоре Шелихов узнал, что алутики ждут подкрепления, чтобы возобновить атаку. Он решил опередить их, попытавшись завладеть их крепостью на скалистом островке. Небольшой отряд русских на лодках приблизился к скале. На них обрушился ливень копий; но опустошение, вызванное несколькими выстрелами картечью из фальконета (мелкокалиберной пушки), вызвало среди туземцев панику, и последовало общее бегство, во время которого многие алутики были убиты, в то время как большое количество разбилось, прыгая со скалы. Потери со стороны русских ограничились несколькими тяжело ранеными и многими, получившими незначительные раны. Шелихов утверждал, что он взял в плен тысячу дикарей, но оставил в плену только четыреста воинов, а остальных отпустил по домам, однако взял в заложники их детей.

Время от времени нападения островитян на русских пришельцев повторялись, в основном, на отдельные охотничьи или разведывательные группы, но в каждом случае дикари были отбиты с потерями. И эта жесткость с которой их атаки встречали, окончательно разрушила надежду жителей Кадьяка победить оккупантов.

Тем не менее в 1798 году торговая контора на Кадьяке, была захвачена врасплох островитянами, и все 11 русских, находящихся там были вырезаны. Вспышка, по-видимому, была вызвана, как обычно, жестокостью поселенцев, так как всех туземных слуг конторы нападавшие не тронули.

***

В 1799 году Александр Баранов (купец и предприниматель) был назначен императором Павлом I правителем всех русских поселений в Америке. Такая должность была введена впервые.

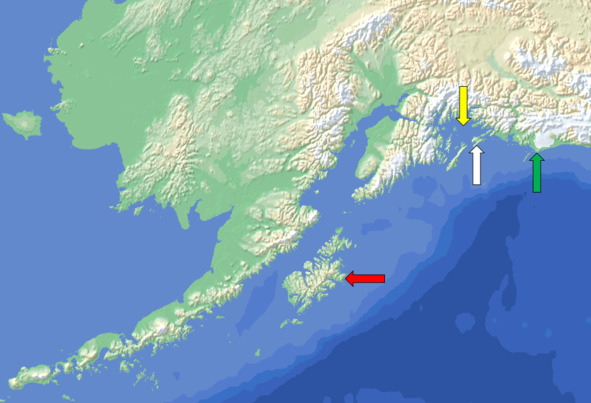

10 апреля 1799 года Баранов, желая расширить территорию, где русские могли охотиться и торговать с туземцами, отправился с острова Кадьяк на восток на двух судах (бригантине «Елизавета» и шлюпе «Константин»), которые сопровождались флотом из почти двухсот каноэ. На судах было двадцать два русских. В заливе Принца Уильяма к экспедиции присоединился помощник Баранова Кусков, со ста пятьюдесятью дополнительными каноэ, которые зимовали на острове Нучек.

2 мая тридцать каноэ, в каждом из которых во время попытки высадиться на мыс Саклинг было по два человека, были поглощены сильными волнами прибоя, которые даже умеренный бриз поднимает здесь на мелководье. Остальным, включая нескольких русских, с трудом удалось высадиться на пляж, ограниченный с суши густым лесом.

Залив Принца Уильяма (желтая стрелка), остров Нучек (белая стрелка), остров Кадьяк (красная стрелка), мыс Саклинг (зеленая стрелка)

Баранов так описал это событие в письме к своему другу:

«Не успели мы, высадившиеся, прийти в себя, как раздался боевой клич колошей, * что посеяло панику среди робких от природы алеутов, которые хорошо знали этих врагов и считали бесполезным оказывать им какое-либо сопротивление. Многие из них бросились в лес, прямо в руки нападавших, вместо того чтобы спустить свои каноэ на воду и выйти в море. Со мной было только двое русских, и мы стреляли из ружей в темноту, туда, где крики колошей были громче; но когда наши боеприпасы закончились, мы не знали, что делать. Несколько алеутов, которым, как оказалось, были вручены ружья для охоты на птиц, также оказали слабое сопротивление; но от полного уничтожения нас спасла наступившая темнота, которая не позволяла нападающим отличить друзей от врагов. Крича своим дикарям на алеутском языке, нам удалось собрать выживших среди плавника, выстилающего берег, и до утра мы отплыли от негостеприимного берега, оставив тринадцать каноэ, владельцы которых были убиты или уведены в плен. Восходящее солнце высветило вдали наши корабли, и мы, не теряя времени, стали искать их долгожданной защиты».

*Колоши – так русские называли индейцев-тлинкитов (см. ранее примечание к описанию деятельности Степана Глотова) – А.С.

Эта атака туземцев, в сочетании с потерями на море, настолько уменьшила силы отряда, что Кусков посоветовал Баранову вернуться в залив Принца Уильяма; но Баранов не собирался останавливаться. Он двинулся вперед, двигаясь вдоль побережья, в основном по ночам, и осмеливаясь разбивать лагерь только в местах, где была наименьшая опасность неожиданных атак. Наконец, 25 мая экспедиция вошла в залив, отделяющий от материка остров Ситка (позже переименованный в остров Баранова). Высадились на берег примерно в 10 километрах от современного города Ситка. Большая толпа туземцев собралась, чтобы наблюдать за передвижениями вновь прибывших.

Здесь Баранов основал русское поселение.

Надежда Баранова на то, что индейцы-тлинкиты наконец-то будут умиротворены, оказалась необоснованной. Недовольство давно тлело среди воинственных народов на Ситке и на материке. Не исключено, что враждебный дух подогревался английскими и американскими торговцами, которые снабжали дикарей огнестрельным оружием, боеприпасами и алкоголем.

Остров Ситка (красная стрелка), Якутат (желтая стрелка)

До комендантов постов Ситка и Якутат доходили слухи, что на русские форты готовится организованное нападение; но поскольку вожди в их окрестностях продолжали заявлять о дружбе, а торговля велась как обычно, торговые агенты и офицеры гарнизонов мало обращали внимания на повторяющиеся предупреждения. В повседневной жизни недавно созданных поселений не произошло никаких изменений. В леса отправлялись партии лесорубов для заготовки бревен и дров; на острова и в заливы отправлялись партии охотников. Часовые выставлялись в соответствии с инструкциями Баранова, но поскольку гарнизоны были невелики, для этой службы выбирались только больные и инвалиды, и поэтому наблюдение за окрестностями и охрана фортов выполнялись самым неэффективным образом. Тем временем дикари разрабатывали свои планы.

Одно из первых русских поселений на Аляске. Художник Фридрих Киттлиц (1799—1874)

Летом 1802 года по селениям был нанесен удар, который смел с лица земли только что созданную колонию.

Точная дата резни в Ситке неизвестна; единственными выжившими были русские рабочие и местные жители, которые были настолько напуганы, что даже не запомнили, какой это был день недели.

Однако несомненно, что событие произошло в конце июня. Лучшие описания этого инцидента содержатся в показаниях немногих выживших рабочих и охотников, нанятых конторой торговой компании на острове Кадьяк.

Абросим Плотников, охотник, который был среди выживших, показал следующее:

«В нынешнем 1802 году, около 24 июня – точной даты я не помню, но это был праздник – около двух часов дня я пошел на реку, чтобы присмотреть за нашими телятами, так как был назначен командиром форта Василием Медведниковым присматривать за скотом. Возвратившись вскоре, я заметил в форте большое множество колошей, которые не только окружили казармы внизу, но уже лезли с ружьями через балкон и на крышу. На небольшом холмике перед флигелями, стоял начальник колошей, отдавая приказы тем, кто был вокруг казарм, и крича некоторым колошам на байдарах неподалеку от берега, чтобы они поторопились и помогли своим в бою. В ответ на его крики из-за выступов скал выплыли почти шестьдесят байдар.

Ситка

Я не мог добраться до бараков, они уже были закрыты и забаррикадированы; поэтому я бросился на скотный двор, где у меня было ружье. Я только остановился, чтобы сказать женщине, которая работала на дворе, чтобы она взяла своего маленького ребенка и бежала в лес. Тогда, схватив свое ружье, я закрылся в сарае. Очень скоро после этого подошли четыре колоша к двери начали стучать в двери. Как только я выбежал из сарая, они схватили меня за зипун и начали отбирать ружье.

Я был вынужден оставить им и ружье, и зипун, а сам выпрыгнул в окно, пробежал мимо крепости и спрятался в густом кустарнике в лесу, хотя два колоша погнались за мной, но не могли найти меня. Вскоре после этого я выбрался из кустарника и приблизился к казармам, чтобы посмотреть, отбито ли нападение, но увидел, что не только казармы, но и недавно построенный корабль, склад и сараи, хлев, баня и другие небольшие строения были подожжены и уже вовсю пылали. Шкуры морских выдр и другое имущество роты, а также личное имущество командира Медведникова и охотников, дикари бросали на землю с балкона со стороны воды, в то время как другие хватали их и несли к байдарам, которые находились недалеко от форта».

Упомянув, что в казарме было шестнадцать человек, и назвав имена других, которые отсутствовали на охоте или рыбалке, он продолжал:

«Вдруг я увидел двух колошей, бегущих ко мне, вооруженных ружьями и пиками, и я был вынужден снова спрятаться в лесу. Я бросился в подлесок на опушке леса, прикрывшись большими кусками коры. Оттуда я увидел, как Наквасин спрыгнул с верхнего балкона и побежал к лесу; но когда он почти пересек открытое место, он упал на землю, и четыре воина подбежали и отнесли его обратно в казарму на остриях своих пик, а затем отрубили ему голову. Кабанова вытащили из барака на улицу, где колоши пронзили его пиками; но как погибли остальные русские, которые там были, я не знаю. Резня и поджоги продолжались дикарями до вечера, но наконец я пробрался среди развалин и пепла и, блуждая, наткнулся на некоторых из наших коров и увидел, что даже бедные бессловесные животные не избежали кровожадных извергов, имея в боках копья. Напрягая все свои силы, я едва мог вытащить несколько копий, когда меня заметили два колоша и я принужден был предоставить раненых коров их судьбе и снова спрятаться в лесу.

Я провел ночь недалеко от руин форта. Утром я услышал ружейный выстрел и выглянул из кустов, но никого не увидел и, не желая снова подвергать себя опасности, пошел вверх по горе через лес. Осторожно продвигаясь вперед через лес, я встретил еще двух человек, которые были в том же состоянии, что и я: женщину с острова Кадьяк с младенцем на груди, и алеута, которого охотничья партия сначала взяла с собой, а потом оставила в лесу из-за болезни. Я взял их обоих с собой на гору, но каждую ночь я ходил к руинам форта со своими товарищами и оплакивал судьбу убитых. В таком жалком состоянии мы оставались восемь дней, ничего не ели и не пили ничего, кроме воды. Около полудня последнего дня мы услышали с горы два выстрела из пушки, которые вселили в меня некоторую надежду, и я сказал своим товарищам следовать за мной на небольшом расстоянии, а затем спустился к реке через лес, чтобы спрятаться у берега и посмотреть, нет ли в заливе корабля. Когда я добрался до берега, я увидел за небольшим островом судно, которое показалось мне похожим на нашу «Екатерину», но когда я подошел к берегу, который возвышался над всем заливом, я обнаружил, что это была не «Екатерина», а другой корабль. Позже я узнал, что корабль английский. Затем я поднялся на скалу, и позвал на помощь. Несколько колошей, которые были около реки, услышали мой голос, и шесть из них почти добрались до меня, прежде чем я их увидел, и мне едва удалось убежать от них и спрятаться в лесу. Таким образом, дикари три раза преследовали меня. Я пробрался в другое место на берегу, около мыса, где снова окликнул корабль, и к моей великой радости лодка отплыла от судна к тому месту, где я стоял. Я едва успел вскочить в нее, как преследовавшие меня колоши снова показались на берегу, но, увидев, что я уже в лодке, они ушли.

Командир судна * был в лодке, и когда мы поднялись на борт, я дал ему полный отчет о печальной катастрофе и попросил его спасти женщину с ее маленьким сыном и алеута, которых я оставил на берегу, и показал им место, где я велел женщине и алеуту спрятаться. Капитан немедленно отправил вооруженный ялик, и к счастью, мы наткнулись на то самое место, где они скрывались, и их взяли в лодку и доставили на борт корабля. Лодка была немедленно отправлена обратно на другую сторону залива и вскоре вернулась, к моему великому удивлению, с Батуриным, другим русским, которого я знал и встретил с радостью, и мы вскоре рассказали друг другу о том, что пережили.

* Генри Барбер, капитан английского брига «Юникорн» – А.С.

Мы попросили командира корабля проводить нас к месту разрушенного форта, чтобы посмотреть, не пощадили ли дикари кого-нибудь. Он любезно согласился снова сесть в ялик и взял меня с собой. Когда мы прибыли к развалинам, он осмотрел тела убитых, которые все были без голов, кроме Кабанова, и мы похоронили их. Из имущества мы не нашли ничего, кроме расплавленного ствола медного ружья и сломанной пушки, которые мы подняли и принесли на корабль. Когда мы пробыли на корабле три дня, с берега пришли два байдара с вождем колошей и его племянником. Первый спросил капитана, есть ли на борту русские и не желает ли он торговать. Капитан ничего не сказал о нашем присутствии и дружескими словами уговорил его подняться на борт вместе с его племянником. По нашей просьбе капитан схватил вождя и его племянника и приказал держать их в заключении, закованными по рукам и ногам, пока не будут выданы все люди, захваченные колошами во время разрушения поселения. Вождь приказал своим людям, оставшимся в байдарах, отправиться на берег и привезти их. После этого они начали возвращать наших служанок и детей, не всех сразу, однако, а по одному. Наконец, капитан сказал вождю, что если он не выдаст сейчас же всех пленных, находящихся него, он его повесит, и чтобы запугать его, были сделаны необходимые приготовления к казни.

Тем временем два других неизвестных корабля вошли в залив и встали на якорь близко друг к другу. С капитаном одного из них мы были немного знакомы, так как он однажды зимовал на своем судне около нашего форта. Я кажется запомнил его имя – Абес (?), и это был англичанин*. И когда этот Абес узнал о наших несчастьях, он провел совещание с капитанами других судов (тоже англичанами). Когда дикари приблизились на своих каноэ, он выстрелил в них картечью из пушки, убив нескольких. Некоторые из колошей добрались до берега, а многие утонули. Нескольких колошей капитан Абес держал в плену и таким образом добился освобождения еще нескольких захваченных алеутских женщин. Как только колоши узнали о том, что произошло, они больше не посещали корабли; но от освобожденных женщин мы узнали, что они держат в плену одного из наших людей, Тараданова. Мы попросили капитана не освобождать вождя; и когда этот колош увидел, что он и его племянник не будут отпущены на свободу, они приказал привезти к нам Тараданова, еще четырех женщин и большое количество шкур морских выдр. Взяв Тараданова и женщин на борт, капитан отпустил вождя и его племянника, хотя мы умоляли его не делать этого, а отвезти их на Кадьяк. И в Ситке, и во время плавания капитан снабжал нас одеждой и обильной едой. Командиры других судов также подарили нам одежду, так как мы все свою потеряли».

* В одном из американских изданий, которые я использовал для написания этой книги я нашел информацию, что «Абесом» на самом деле был Джон Эббетс, капитан американского судна «Alert», которое зимовало в Ситке в 1801 году. Для неграмотного Плотникова не существовало разницы между американцами и англичанами; все, кто говорил на английском языке были для него англичане – А.С.

Другим свидетелем этого бедствия была Екатерина Лебедева, жена казака, служившего в форте. Она рассказала следующее:

Екатерина находилась на улице форта Св. Михаила в полдень (дня и месяца она, как многие неграмотные люди, не знала) и стояла около лестницы, которая вела на верхний этаж, где жил командир Медведников. Она услышала русский крик, но не могла разобрать слов. Из кухни выбежал человек по имени Тумаков и сказал ей, чтобы она поспешила в казарму, так как колоши приближались с ружьями. Все русские мужчины и женщины, которые были на улице, вбежали в казарму. Двери были забаррикадированы; но из окон они видели приближающуюся огромную толпу колошей, которые вскоре окружили казарму; все были вооруженные ружьями и пиками. Затем свидетельница называет имена тех, кто был в казарме, а также тех, кто отсутствовал. В этой части рассказа ее информация почти полностью соответствовала показаниям Плотникова.