Полная версия:

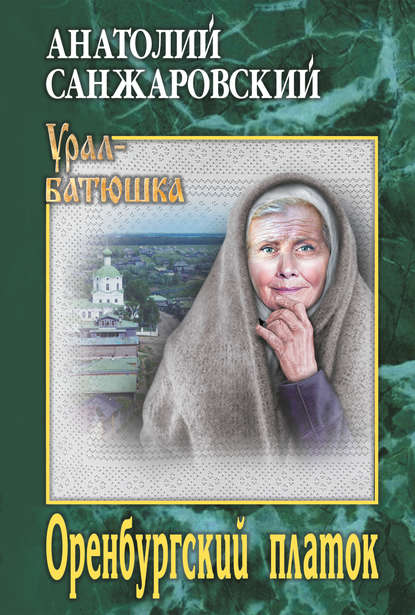

Оренбургский платок

Меня это зацепило.

Да нечего киселя молить!

Я тоже метнулась пялиться в окно. Внимательно. Солидно. Будто твоя индюшка.

Провожанка пыхнула:

– Би-лет!

– Ещё ж в Оренбурге я вам говорела, что кассирка…

– На баснях ревизор дырки не бьёт! Би-лет!

Провожательница смертно добивалась билета.

«А-а, будь что будет… Раз и слушать не хочешь…»

От шутоломной радостины, что вертаюсь к своим к горюшатам не порожняком, скачнуло меня чуток поманежить проводничку.

Неторопливо достала из марли в тапке билет, какой у меня был. Подаю.

– Этот вас устроит?

Голос у меня подсмеивается.

Зыркнула провожатка вполглаза – шваркнула мне в подол.

– Ты что дуроломом суёшь?

– Что есть.

– Негодён!

– На свой нос[171], другого у меня нету.

– Но этот негодён! Понимаешь?!

В удивленье вскинула я бровь.

Посередке игру не бросай!

– Ехала сколь… Был гожий… Теперь ах вдруг негожий… Вот так штука. Где-ка ж он подпортился?

– В Са-рак-та-ше!

– Тут и езды на копеюшки на какие…

– А хотьша и на грош! Я по службе спрос веду! Я должностю исполняю!

Проводница распалялась, вскрикивала всё грозней, всё авральней. Прочно входила во вкус.

Бросила я вязать игру.

Без прежнего смешка в голосе потишком утихомириваю:

– Будет шуметь-то… Ну чего вскудахталась?.. Ну… Первый раз в жизни таковское приключилось… Не убивайся ты уж в шишки. Не облапошу железную твою дороженьку. В Жёлтом, покудушки поездок свои пятнадцать минут выстоит, хватну я в кассе билетко на твой же поезд до Кувандыка. Вдвое надальше, чем от Жёлтого до Саракташа. Суну тебе билетину, а сама пойду гладить стёжку к домку к своему.

– Ага! На дурёнку набежала! Влезь в рот в сапогах[172] ещё к кому! А я в сам в трибуналий[173] тебя закатаю. Нехай на всю мерку штрахонут!

– Сдавай. Только застегни свой свисток[174] на все пуговки.

– Я при исполнении! А она – рот затыкать!

Лопнула моя терпелка.

– Послушай… Эль тебя черти подучили? Чего призмеилась-то? А чтобушки те на ноже поторчать!

– Ты чё? – задыхалась освирепелая провожатая. – Чё?.. Раскатываешь!.. Без билетища!.. Да стращать исчо! – И всё на мешок на мой только зырк, зырк. Уж больно он её поджигал. – Ха! До сблёва ж замумукала!..[175] Свой трибуналище сострою!

Провожатка ца-ап мешок за хохол да и ну волоком к выходу.

Сдёрнуло меня ветром со скамейки.

И так и так ловчу вырвать у этой обротно́й змеищи[176] мешок – ну не за что крепонько ухватиться.

Покуда я кумекала, как отбить своё добро, ан мы уже в тамбуре.

Расхлебенила провожатиха дверь нарастопашку да тооолько шшшварк мешок мой – с поезда!

Божечко праведный!

Потемнело всё у меня перед глазами…

Пришатнулась к стенке…

Ни жива ни мертва…

«Что ж я повезу домой? Одни глаза?.. За тем ли набега́ла в сам в Оренбург?»

Гадюка проводница с шипом уползла в свою клетуху.

Осталась я в тамбуре одна.

Стою.

А чего стою, и себе не скажу…

Не знаю, какая лихая сила духом бросила меня к двери. Рванула враспашку! А прыгнуть – нету меня. Прикипели рученьки к поручням смола смолой. Не разожму и один пальчик, хоть что ты тут делай…

Закрыла я руками зажмуренные глаза (не так боязко) и сиганула.

Когда я очнулась на галечнике, поезда уже и прах остыл.

Вечерело.

Солнце спустилось уже до полтополя. Садилось в стену[177]. Похоже, в гору поездина бежал не шибко, когда я дала кувырок. А потому ничего такого страшного со мной не стряслось. Толечко вот коленки чисто в кровь разметелила.

Попробовала – ноги гнутся. Стало быть, мои! Живые!

Встала…

На пробу даже постучала пятками в землю.

Ничегошеньки. Твёрденько так держусь. Не валюсь…

И тихошко – покудушко одну ногу подыму, другую волк отъест – бочком, бочком пошкандыбала себе назад к мешку.

Мешок, казнь ты моя египетская, целёхонький. Хоть бы что ему. Дажь не развязался. Радости-то что!

И болячки куда все расподелись.

Потаранила я резвой ногой к домку.

Да куда быстрей утекал свет дня.

Темно уже. В глаз ткни пальцем, не увидишь. Брела я чуть ли тебе не ощупом[178].

Где-то вдалях свертелся лужок.

Уже другая ребятёжь-холостёжь горлопанит под гармошку другие припевки.

– Эх, мальчишки вы, мальчишки!Что это за нация?По двадцать девушек любить —Это спекуляция!– Меня матушка родилаНа соломе, на мосту.Меня куры поклевали —Я кудрявая расту.– Я не тятькина,Я не мамкина,Я на улице росла.Меня курица снесла.– Уж ты, маменька родима,Что ж ты раньше думала?Отдавала в чужи люди,Точно в омут сунула.– На катушку нитки вьютсяТонкие, кручёные.Посылай, милашка, письма,Разберут учёные.– Ох, топну ногой,Из-под пятки огонь!Мать, корову продавай!Меня замуж отдавай!– Хулиганом я родилсяИ хожу, как живорез.Когда мать меня рожала,Я уже с наганом лез.– Затвори, жена, воротаДа спусти с цепи собак.Кто-то бродит по Европе,То ли призрак, то ль маньяк.– Самолёт летит,Крылья модные.А в нём колхозники сидятВсе голодные.– К коммунизму мы идём,Птицефермы строятся.А колхозник видит яйца,Когда в бане моется.– Я бычка сдала колхозуИ бурёночку свою.И теперь на каждой зорькеНашу курицу дою.– Ох, какая я счастливая:Иду голосовать!В бюллетне одна фамилия —Не велено черкать.– Спасибо Ленину,Ещё Ворошилову!Раскулачили меняЗа шубёнку вшивую!– Слева молот, справа серп —Это наш советский герб.Хочешь жни, а хочешь куй,Всё равно получишь… Уй!Темно, темно кругом…

Темно под ногой, темно в душе…

Пускай на моих памятях, в молодости не пели такого.

Но то было вроде и другое время.

Но такое же тёмное, как и сейчас. И у кого шевельнётся хоть одна жилочка в чём-то попрекнуть теперь этих ночных страдаликов?

Давно вздули в Жёлтом огни.

А мои сидят горюшата в потёмках одни.

Сидят и хнычут.

Подступилась я к домку к своему.

Остановила шаг и дыхание.

Притолкнулась мешком на плечах к стенке.

Скрозь стенку помилуй как всё слышко…

Вхожу – виском нависнули на меня. Как гроздья.

Жалуются:

– Роднулечка… Ну как же ты до-олго. Нажда-ались мы тебя! Одним… так боязно… Совсема умёрзли.

– А маленьки! А что ж вы к тёть Луше не пошли?

– Да-а… Тёть Луша ещё в день сама проявилась. Забрала к себе. Дала с варкý[179] мундирной картошки с капустонькой, бабьей лени[180]. Вечером тёть Луша утянулась убираться с козками… Мы и уёрзнули…

– Куда-а-а?.. Бесспроша?..[181]

– Родненькая! А мы лётали тебя совстречать. Поезд с дымной пробёг косой. Напрохо́д[182] пробёг!.. А тебя нету… нету… Навовсех нетуньки… горькая ты нашенская потеряшка…

Они плачут, а я втрое пла́чу…

22

По работе и цена.

Что его и говорить, бед мне круто сыпануло. Крепонько прожгли бороной по судьбине по моей. Божечко мой… Сколько на свете жила, сколько пережила! А ничего… Не пала, выстояла Блинчиха…

Вязала я хорошо да и к грамоте была погорячей других жёлтинских баб. Меня и ткни после войны в рукойводительницы нашей пухартели. Выдвинули, называется. А чтоба их пусто взяло!

Ну и курортная, скажу я, должностёнка!

Это надо, то надо. Это отвези, то привези…

Да Бож-ж-же ж ты мой! Знай исполняй дисциплину. Крутись ну волчок волчком!

Ну на коюшки мне этот чертопляс?

Можно, конечно, как кой-которые лотохи[183]. Для виду поквакала и в тину. Брось поводья, куда само привезёт, на то ты и довольная.

А я так не могу. Я только по-доброму. Навыкладку. Навыхлест. Инако меня совесть слопает без сольки.

Я какой воле молюсь?

Не хошь – уходи. Вон Бог. Вон порог.

А осталась – паши, савраска, до отпаду. А ежли ты ещё и начальнишко, пускай и мелкий, всего-то невидная бугринка на равнинке, так болей до издоху для ради всех. Прохлаждения не жди.

Ну, лётаешь как заводная. И туда бегом, и сюда бегом.

С утра до ночи язык, как полено, на мыльном плече. Некогда за зубы занести передохнуть.

Толчёшься, толчёшься… А дела-то не ви-да-ти!

А я как привыкла?

Сработай платок – так он вот он! Его погладить можно!

А тут никакой душевной радости. Беготня одна. Сесть за спицы не сядешь.

Не-е, не по мне такое рай-житьё. Не моя то работёшка мельтешить с портфельчиком. Пускай он и не просторней детской ладонушки.

Года два помыкалась я в головках да ель скопнула себя с курортной должностёхи. Ель выкрутилась в рядовые назад.

В вязалки.

Уж лучше, думаю, день в день вязать. Хоть платки у меня, гляди, и не такие вовсе, как тот первый наш платок оренбургский, что попал к самой к Екатерине.

Я ещё в девушках шиковала, так самоглазно читала в книжечке в такой тоненькой.

Связала одна казачка – вот из какого она местечка, не упомню, лета мои уклонные, склероз большой, – связала казачка этот первый платок, ей и присоветовали послать Екатерине Второй. (Внук мой школьник зовёт её Екатериной Цвайкиной.)

Ну, ладнушко. Услала.

Платок Екатерине невозможно как лёг к душе.

Велела немка ту казачку хорошо рублём наградить, так чтоб на всю жизнь хватило безбедную. А вместе с тем наказала и ослепить. Никто не носи такоечкий платок, как у самой у государыни!

Какая царская неблагодарность…

А всё ж, блин ты блинский, сплошала-таки государыня. Промахнулась. И на государыню проруха живёт!

Цветком цвела у казачки дочка. Вязала так же знатно. Вот и пошли, и пошли, и пошли из того семействия по всему по оренбургскому краю платки.

– Анна Фёдоровна, скорее, всё это похоже на легенду, – с усмешенькой возразил на мои слова один заезжий газетник.

Он всё доведывался, что да как. А после и распубликуй меня на всю полосищу. Покрой тумбочку той писаниной, так по бокам ещё будет зря висеть. Такая большая да, чего грех наводить, складная выскочила статьюшка.

И поклон прислал.

Это потом…

А тогда ух как налетела я на бумагоеда за легенду.

– Что, – шумлю, – платок – легенда? Пуховница – легенда? Вот я сижу перед вами. Какая ж я легенда? Как вязали здесь встарь, так вяжут и посейчас. Вон на моей памяти, ещё крошутка была, в нашей округе казачки преподносили именитым гостям свои разогромные пуховые шали (пятьсот петель) эстоль тонкой работы, что входили в золотой орех или в скорлупу обычного куриного яйца. Продевали те шали в обручальные кольца.

23

Старина что диво.

Уехал мой газетяр. А я и задумайся.

А чего, думаю, это они, воробьи залётные, слушать тебя слушают, всё ах да ах, а там иной когда и бровь подломит? Мол, сказки-де, бабуша, сказываете!

Оно, конечно, всякое бабье слово на веру не бери и в строку не пихай. Да и опять же сомненьем не мажь.

А чтоб самой наверняка, до всёточности знать, взялась я, грешным делом, собирать писания, где хоть словечушко кто уронил про платок про наш. Напечатанное – документ верный. Всякому сомненью даст ясность.

Читать я читаю довольно.

И уж если где завижу что, так уж и газетку, и журнальчик припрячу, и из старой библиотечной книжки нужные слова на бумажку на свою сведу. Как оно говорят?.. Кто не помнит вчерашнего, тот останется без будущего. Да и… Занятно ж таки знать, что про нас, про пуховниц, пишут теперь. Что строгали в старопрежние времена.

Тут мне плотно подмогла Цветочка Желанова.

Цветочка моя вовсе и не Цветочка. А Светлана. Светочка. Это уж я на свой лад перекрутила её в Цветочку. Больно хороша. Цветочек да и только!

Дозволила она звать её Цветочкой. Я и звала.

Цветочка была музейная посланница из самой из Москвы.

Колола я во дворе пни.

Смотрю, у калитки жмётся незнакомая молодейка.

– Входи! – в смехе столкнула пальцем пот со лба. – Входи. Не бойся собаки, хозяин на привязи.

Улыбнулась она моим словам. Вошла во двор.

Назвалась и сразу к делу:

– Наш музей собирает работы народных мастеровых. Послали вот заказать у Вас платок.

«Меня – в музей?.. Зачем? Что я, динозавриха какая?»

Наверно, я помрачнела.

Я сродясь мрачнею, когда чего не ухватываю разумом.

– Да нет! – весело ласкается Цветочка. – Видимо, Вы не так поняли. Мы не за спасибо. И даже не за большое. Мы как положено. Заключим договор. Заплатим.

Деньжура мне б сильно не навредила по тогдашней поре.

Да отступилась я от неё.

– Нет, милая душа, – говорю. – Это ты меня не поняла. Не в одних рубляшиках свет. За шелестуху я не кинусь вам вязать. Да и за так тоже не разбегусь. Одначе… А всё ж под жаркий интерес… Что это за музей такой?.. Хэх, платки разыскивает… И что в том музее знают васеишное[184] про платок? Поди, и ты штой-то да знашь, раз вьёшься при науке?

– Что-то, конечно, знаю.

Цветочка потянула из подорожной сумочки брюхатую тетрадищу.

– Не-е… Ты сперва проходь в палаты-то в мои царёхины да грановитые. Под соломенкой. А потом уж и к тетрадочкам…

Цветочка на ходу помахала тетрадиной:

– Полную неделю горбатилась в оренбургских архивах. У меня этих выписок с возок уже. И всё коплю, коплю. Ну надо. Намечтала защитить кандидатскую про платок!

Пристыла она у горушки моих неколотых пеньков.

Откинула закладку.

– «В разсуждении города Оренбурга… – гордовато читает, – со всякою несомненною надеждою возможно сказать, что он со временем знатнейшим городам не уступит и подаст причину о начале его многим любопытствовать». Это Рычков…

Петра Ивановича Рычкова, позже рассказывала за чаем Цветочка (сама я вязала), почитают у нас как крёстного отца оренбургского платка.

В книжках Рычкову дадены громкие, высокущие вон какие титулы: «Колумб Оренбургского края», «оренбургский Ломоносов». И всё это за изучение, за описание наших мест.

Единственный сын бедного вологодского купца вовсе не учился в школе. Самоуком достиг арифметику, бухгалтерию. Молоденьким совсем приехал в 1734 году к нам бухгалтером при экспедиции, которой предстояло построить город Оренбург.

В одну ниточку свивал учёный службу с занятием географией, историей, экономикой.

Его трудами невозможно как дорожил сам Ломоносов.

Ломоносов горел ввести в императорской Академии наук «класс академических корреспондентов» и сумел «начать сие учреждение принятием в такие корреспонденты с данием дипломы господина коллежского советника Петра Рычкова».

Первый член-корреспондент Академии наук…

Один сподвижник писал ему из столицы:

«Вы ещё первые в России, которому от нея сия честь отдаётся».

Богато, на всю матушку Россию Рычков первый показал особую ценность козьего пуха и возможность ладить из него самое разное добро.

«У нас в России, – сокрушался Рычков, – шерсть козлиная почти вся за негодную почитается… Охота и любопытство к таким вещам и делам, которые к пользе государственной обращены быть могут, побуждали меня глазами моими освидетельствовать оную шерсть, не найдётся ли из нея хотя что-нибудь годное в пряжу и употребление… Козы под волосьями или под наружною шерстью имеют у себя другую мягкую, кою называют пухом или подсадом, по чему в самое нынешнее время, в декабре 1765 года, велел я, взяв одну козу, чесать её при себе гребнем, каким чешут волосы. Сим способом достали из нея пух так тонкой и мягкой, что схож почти с хлопчатою бумагой. К пряже оказался он способнее нежели овечья шерсть… Польза из того будет… и мастерам, кои ту шерсть употреблять станут в дело… Говоря о годности козьей шерсти с моими приятелями, видел их невероятность. Признавали они то за шутку, но когда в самом деле увидели опыт, то, почитая сие за новое и полезное, с имеющихся у них коз ныне же хотели тот подсад вычесать, и сколько достанут, употреблять его в дело».

Ей же, право, вязанье из козьего пуха было где-нигде в цене, пожалуй, и до Рычкова. Полную новизну своего предложения он и сам сомненьем кропил.

Тут козырь другой. Поядрёней.

Просторным умом своим учёный первый докружил до понятия, что за волшебный, божий клад это вспомогательное рукомесло. А потому Пётр Иванович, а ещё больше его жена Алёна Денисьевна аредовы веки своего деревенского житья пустили на «приучение местного населения к этому промыслу».

В 1770 году «Труды Всероссийского Вольного Экономического общества» распубликовали такое вот объявление:

«Вольное Экономическое общество, за долг себе вменяя иметь попечение о приведении сельского домостроительства в наилучший порядок и приращение, предприяло полезное намерение поощрять и прочих рачительных сельских жителей к таковым же похвальным трудам, награждая их по достоинству золотыми и серебряными медалями. В следствие чего и дана супруге господина статского советника и Вольного Экономического общества члена Петра Ив. Рычкова золотая с вырезанием ея имени медаль за то, что она оказала тщательные в сельском домостроительстве пользу приносящие достохвальные свои труды и Вольному Экономическому обществу прислала сперьва пряжу из козьяго подсада, а потом ею же самою вязеной платок».

Рычковы привязали казачкам интерес к важнецкому занятию.

Работа платков, шалей, шарфов обернулась первостатейным делом уральских казачек. Себе на удивленье они доискались в вязанье прикорма семействам своим, а заодно и раздолья себе выказать недюжинный дар свой.

Платок наш не первейшиной ли промеж радостных творений русских умельцев вшагнул в чужеземье.

В 1862 году урядникова хозяйка Мария Ускова с хуторка близ станицы Оренбургской услала через генерал-губернатора на всемирную выставку в Лондон шесть своих платков.

Лондон откликнулся медалью «Зa шали из козьего пуха», дипломом и 125 рублями серебром.

А двадцать вёсен отпустя казачка Ускова возьми да покажи на Всероссийской выставке прегромадную пёструю шаль. По углам посадила, вывязала короны, а по кайме торжественно пустила первые слова из народного гимна. Шаль оценили в сто рубчонков серебром. По тогдашним временам капиталище этот незнамо как большой. Недоступный. А потому не приискался охотник взять шаль.

На той же выставке дошумела до серебряной медали белая пуховая шаль Владимировой «в двадцать золотников[185] весу. Тонина нити и ровность вязки, а равно и изящество рисунка этого шедевра женского рукоделия обратили на себя особенное внимание экспертной комиссии. Цена шали… – Цветочка перестала читать, потукала пальцем в тетрадь. Мол, Вы только послушайте! Послушайте, что дальше! И она торжественно, будто с трибуны, пошла начитывать: – Цена шали не была обозначена, и экспертам предоставлено было экспоненткою оценить её по сравнению с другими работами того же рода»! Видали, бабушка!

Слава придавила платок бедой.

В оренбургские веси хлынули и заполонили, что твоя саранча, перекупщики. За ничто, дарма почитай скупали барышники пуховое добро. А в громких столицах да в прочих почтенных городах всё это, взятое задешевле грибов, спускали по крутой цене.

А что до самих вязалок, так они в миллионстве не тонули. Напротив совсем. При малой плате, когда, случалось, не покрывался не то что труд – материал даже не окупался, ветер гуливал в карманах, и бездолье ко многим приставало, как слепой к тесту. Понятно, при такой неуправке сама вязка и её качество скачнулись к убыли.

И вот тут-то в горькую судьбину платка державно вошла Елена Михайловна Ершова, жена нового губернатора.

Ершова дерзостно отвадила залётных спекулей.

По доброй цене она скупала платки и через доверял сбывала в Петербурге, в Москве.

Ожили казачки. Заработали с дорогой душой.

Поглядели, поглядели на них завистливым глазом да и сели за спицы даже те, кто до этого вовсе и не вязал.

Впятеро больше против прежнего стали работать платки.

Оно и пояснить за милую душу просто.

Казачки начали, вправде сказать, выручать по две платы. Отдают дома – уже с барышом. А после ершовской продажи на стороне всплошь да рядышком плюсуют ещё такой же прибыток, о котором суеверно предпочитали не сарафаниться[186]. Большие деньги любят тишину.

Отвязалась нужда.

Ершова твёрже налезла на качество.

Делала заказ и чуть тебе не силком понуждала в чистые пуховые нити вливать шёлковые.

Новизна накинула блеску. Платок сразу заиграл. Стал ещё нарядней, богаче, роскошней.

Одно слово, отдай всё – мало!

По ершовскому рецепту вяжут и посейчас.

А между тем Ершова продавала платки не только в России, но и в чужих землях. Снарядила и заслала партию даже в сам Чикаго, на «Всемирную Колумбову выставку в память 400-летней годовщины высадки Колумба».

Какое же последствие?

Помимо мгновенной распродажи Чикаго отжаловал шесть медалей с дипломами.

В одном вот такие слова:

Американские Соединённые Штаты по постановлению Конгресса уполномочили Всемирный Колумбов комитет при международной выставке, устроенной в Чикаго в 1893 году, выдать медаль госпоже Рыковой (Оренбург, Россия) за присланные на выставку платки. Выставленный материал состоит из козьего пуха, искусно подобранного и расчёсанного рукой, отличается необыкновенной лёгкостью и шелковистостью. Изделия замечательны по своим оригинальным и богатым узорам, что свидетельствует о большой опытности в ручном вязании.

Вон оно как заокеанская Америка про нас-то!

24

И на коз честь пала.

Добрые платки эти работают из пуха козы, что припожаловала к нам то ли с Тибета, то ли с Памира.

Народ высортировал самолучшую породу. Отменней и не надо как подладилась она к нашей жизнёнке.

Летом в оренбургских степях и предгорках лютует сорокаградусная жара. Зимой сорокаградусные морозяки. В лихорадку[187] ураганы срывают с ног лошадей.

И от зноя, и от стужи спасает коз подшёрсток. Мягкий, нежный пух. Он тонок, лёгок. Его способно прясть.

За такие плюсы заграница живо-два проторочила дорожку к нашему к пуху и напала на него, как гуси на мякину.

Парижане накатились ладить шали.

Англичане затеяли мастачить пуховые платки на наш манер. Отчего так и прозвали их сами «имитация под Оренбург».

Всё бы оно и ничего. Да не по карману оказалась приятность таскать пух по кругосветью из края в край.

И отважилась тогда заграница завезти на расплод самих наших коз.

В 1818 году французы отрядили в нашу сторону посланника своего Жубера. Пролаза этот так и эдак излетал нашу землю. Где коза во дворе, туда и чужедальний льстивый козёл с бородой:

– Кéзинька-кезинька-кезинька[188], голубушка!..

Гонялся, гонялся, а надёргал-таки тыщу триста горьких козушек и, ох, смерть моя, родимец тебя уходи, пешим порядком погнал балахвост[189] экую тучу к морю.

Вряд ли какая платошница хоть и раз была на море.

Так зато козушке-то нашей чести что! В Крыму уже чин чином спроводили на корабль.

А с корабля коза выше коровы в поле!

Проводили, уняли мостки да и покатили несчастных.

Сегодня Стамбул. Назавтра тебе вид ещё почудней.

А там и сам Марсель…

Всё про всё лишь третинка снесла долгое странствие в духотище трюмов, набитых битком.

За козами уход держали – не всякая мать смотрит так за своей родной кровинкой. Всё одно проку пшик. Климат не тот. В самой скорой скорости шерсть козы решилась тех плюсов, возради чего её и везли. Коза полысела. Если у нас за год с козы начёсывали до 450 граммов чистого, отборного пуха, то на новом месте всего-то сто грамулек.

Не ужилась, не приняла, не прилюбила наша козушка и Англию, и Южную Америку.

Разборчивая. Умничка. Всё на стороне не по ней.

Да что его кивать на заграницу?

Уже в наши дни, недавно вот совсем, переправили партию коз на Кавказ.

Чего уж лучше? Юг! Живи не хочу!

И не захотела!

Юг она любит.

Да только нашенский.

Уральский. Щедрый на свирепые морозы и зной.

Козушка наша чувствует себя как дома только дома.

Вот про что я услыхала от Цветочки.

Отворила мне Цветочка глаза.

Заворожила меня история.

Заворожила и сама Цветочка.

Заворожила и посверх меры подивила.

Бабака я на слово скорая. Не по мне топтаться вокруг да около. Напрямки и полосни:

– Как-тось ты не по-столичански речи лепишь. Не обижайся. И словом и манерами не городская ты будешь. Выговорка у тебя вроде как наша… Иль, можь, подыгрываешь мне?

Смеётся:

– Ворона соловью не подпоёт.

– Какая ж ты ворона? – согневилась я. – Не сплетай чего лишнего… А всё ж в интерес вбежать… Ты всё вот подпускаешь: наша козушка, юг наш уральский… Ты так говоришь, вровняшку ты нашенская откуда из Надеждинки иль из Черкасс.

– Тёть Нюр! – пала Цветочка мне к груди. – Да как же мне ещё прикажете говорить, если мои родители-удивители в Полтавке! Это в нашем же, в Саракташском, районе. Выше туда по Большому Ику… В Полтавке я народилась, выросла. В МГУ прорвалась с боями неместного значения. Всего на месяцок расслабилась после вступительных баталий, потеряла бдительность, и я уже в плену. Замужем за столичанином.