Полная версия

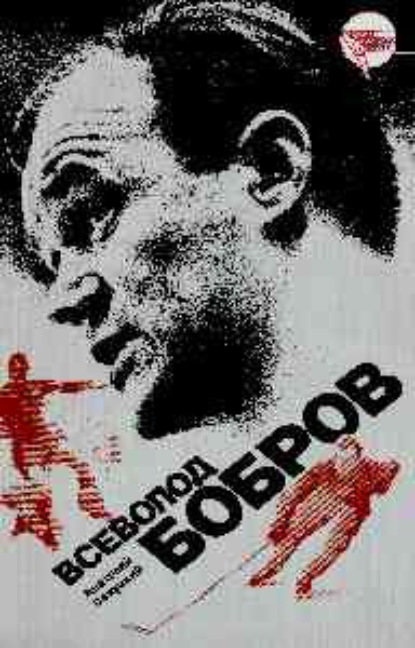

Полная версияВсеволод Бобров

Конечно, Всеволод Михайлович Бобров имел самое непосредственное отношение к вопросу о том, кто будет старшим тренером сборной команды по хоккею, потому что был самым лучшим игроком и самой яркой фигурой, представлявшей точку зрения, противоположную тарасовской. Ни Виноградов, ни Бабич не могли бы без поддержки Боброва противостоять нажиму Анатолия Владимировича. Однако Всеволод Михайлович оказывал сильнейшее влияние на ход событий не какими-то конкретными действиями или демаршами перед спортивным руководством, а… самим фактом своего существования в хоккейном мире. И уяснить это очень важно, потому что проблема заключалась отнюдь не в личных симпатиях и антипатиях Тарасова и Боброва, а в том, как развиваться советскому хоккею, как готовиться к чемпионату мира. И необходимо повторить, что сводить такой серьезнейший вопрос к ситуации «или я или он!», как делают некоторые, и в том числе Анатолий Владимирович Тарасов, неправомерно, попросту говоря, неправильно.

Кстати, отнюдь не случайно Романов направил в Чехословакию не Чернышева или Боброва, а именно Новокрещенова и Короткова, людей, известных своей непредвзятостью и никак не заинтересованных в тенденциозном освещении создавшегося в сборной команде положения. К сожалению, Анатолий Владимирович Тарасов поддерживает вышеупомянутую версию о влиянии на исход дела личных отношений, хотя утверждает, что не Бобров, а он сам, Тарасов, поставил вопрос ребром: «или – или». О том, как разворачивались события после возвращения команды в Москву, Анатолий Владимирович вспоминает так: – Я набиваюсь для встречи с Романовым. Прихожу к нему и говорю: у меня не в порядке команда. Или Бобров должен быть или Тарасов. Николай Николаевич, надо меня снять, Бобров успокоится, вокруг него сцементируется команда. Надо назначить Чернышева, он дядька покладистый.

Однако Николай Николаевич Романов, прекрасно знающий все нюансы спортивных событий тех лет, не может припомнить такого разговора с Тарасовым. С другой стороны, люди, которым по должности приходилось заниматься вопросом о замене тренера сборной команды по хоккею в столь решающий, переломный момент подготовки к мировому чемпионату, излагают события совсем иначе.

Один из этих людей – Борис Васильевич Мякиньков, который в тот период был начальником Управления спортивных игр Спорткомитета СССР, иными словами, непосредственно ведал хоккейными проблемами, был полностью в курсе дела.

В спорте Мякиньков работал с 1925 года. Сперва был секретарем коллектива физкультуры КОР – клуба Октябрьской революции, предтечи общества «Локомотив», затем – директором стадиона «Локомотив» на Новорязанской улице, председателем спортклуба железнодорожников – как раз в тот период, когда там начинали такие замечательные мастера кожаного мяча, как Валентин Николаев и Василий Карцев. Впоследствии Мякиньков стал начальником Управления футбола Спорткомитета СССР. Но поскольку он был против выступления советских футболистов в Олимпийских играх 1952 года, то его от этой должности освободили и перевели руководить Управлением спортивных игр, куда входил и хоккей с шайбой. В отличие от своей «футбольной» позиции 1952 года, Мякиньков был активным сторонником участия в стокгольмском чемпионате мира по хоккею. Он часто бывал в сборной команде, знал обстановку, сложившуюся в ней.

Когда сборная вернулась из Чехословакии, вопрос о старшем тренере стоял очень остро. И его решили рассмотреть на заседании коллегии Спорткомитета СССР. Докладчиком по этому вопросу был именно Мякиньков.

– Я как начальник Управления спортигр был за то, – вспоминает Борис Васильевич, – чтобы вместо Тарасова назначить старшим тренером Чернышева. Почему? Потому что в то время Тарасов не мог морально объединить команду. И поскольку Бобров был ведущим игроком, от него, по существу, зависел успех нашего хоккея. Было заседание коллегии Спорткомитета. Вел его Андрианов. На меня была возложена задача доказать необходимость замены старшего тренера. Я бывал все время в команде и все знал. Знал обстановку. У Тарасова были, может, и правильные, но более жесткие требования. Бобров считал, что больше инициативы надо давать игрокам… Обсуждали этот вопрос, наверное, целый час, не меньше. Тарасов пользовался большим авторитетом, и когда коллегия разбирала вопрос о замене тренера, то нужны были очень веские аргументы. Только исходя из моих заявлений о том, что Чернышев может технически, а главное, морально настроить команду лучше, чем Тарасов, а Тарасов может отвечать только за техническое состояние команды, большинство членов коллегии сошлись на том, что в создавшейся ситуации тренером необходимо назначить Чернышева. Чернышев принял команду, наладил взаимопонимание между игроками, у них появилось желание играть.

Бывший заместитель председателя Спорткомитета СССР Константин Александрович Андрианов, который вел коллегию, тоже вспоминает, что на одном из заседаний в тот период стоял вопрос о «потогонной системе тренировок Тарасова».

– Я хорошо знал Чернышева, – вспоминает Андрианов. – Еще с тех времен, когда вместе с его женой работал на одном заводе. Знал его как очень хорошего спортивного воспитателя, который умеет ладить со спортсменами. Но мне казалось, что Чернышев – человек слишком добрый, а это может отрицательно сказаться на команде. И предварительно обсуждая этот вопрос с Романовым, мы из двух зол выбрали наименьшее, чтобы разрядить страсти и накаленную атмосферу в команде, возникшую в результате действий Тарасова. Но окончательное решение, конечно, оставалось за коллегией. Замена старшего тренера сборной могла производиться только на заседании коллегии Спорткомитета. Это серьезнейший вопрос! Никаких других вариантов, связанных с хождениями Боброва или Тарасова по начальству, просто и быть не могло!

Вот так в конце ноября 1953 года окончательно рухнули мечты Анатолия Владимировича Тарасова выиграть чемпионат мира с помощью талантливо изобретенного им тотального хоккея. Рухнули из-за неуемности и особой страстности его характера, из-за максимализма этого незаурядного человека, готового ради осуществления своей тренерской идеи трудиться с фанатичным упорством. Он опередил развитие хоккея на четыре-пять лет, он слишком поспешил, слишком поторопился в создании «команды наперед», не принял в расчет того, что поколение хоккеистов, составлявшее ударную силу сборной команды, не в силах воспринять его принципиально новые концепции. А подготовить новое поколение игроков он не успел… Между тем компромиссов Анатолий Владимирович не признавал.

Прошло совсем немного лет, и те революционные идеи, которые проповедовал Тарасов, стали реальностью мирового хоккея. Его предвидение полностью оправдалось. Но сам он, Анатолий Владимирович Тарасов, так и не осуществил свою великую мечту: ни разу в качестве старшего наставника сборной команды по хоккею с шайбой не привел ее к золотым медалям чемпионата мира или олимпийских игр.

Это действительно глубочайшая драма талантливого тренера, чье имя знает весь хоккейный мир.

Однако один из самых любопытных парадоксов спортивной истории состоит в том, что советские хоккеисты, дебютанты чемпионата мира 1954 года, стали его победителями именно потому, что привезли в Стокгольм не новаторский хоккей Анатолия Тарасова, а классическую схему Аркадия Чернышева в сочетании с совершенно нестандартной тактикой игры звена Всеволода Боброва.

О том интереснейшем чемпионате написано немало. Многоопытные канадцы, считавшие, что в Европе у них нет достойных соперников, были представлены командой «Ист Йорк Лидхерст моторс», не самой сильной, однако вполне добротной, игравшей в типично канадском стиле силового давления. Дебютантов русских фавориты, естественно, в расчет не принимали. Даже перед последним матчем турнира, уже после того, как советские хоккеисты победили команду Чехословакии и свели вничью матч со шведами, заносчивые канадцы все равно нашли повод, чтобы продемонстрировать свое крайнее неуважение и пренебрежение к соперникам.

В субботу советская сборная проводила последнюю тренировку на стадионе, когда там неожиданно появились спортсмены Канады. Едва взглянув в сторону русских, на которых были надеты странные кожаные велосипедные шлемы, канадцы прошествовали мимо – на другое ледовое поле, где проходил какой-то рядовой матч по хоккею с мячом.

Но этот прием психологического давления возымел совершенно обратное действие: на следующий день разъяренные советские хоккеисты неплохо отомстили высокомерным канадцам за унижение.

Любопытно, что спустя год, на чемпионате мира в западногерманском городе Крефельде, организованном «яичным королем» Мюнстерманом, который оборудовал искусственный каток на базе своего гигантского холодильника для хранения яиц, ситуация была уже совершенно иной. Несколько раз канадцы переносили собственные тренировки – только из-за того, что на них приходили советские тренеры. А в ночь перед решающим матчем СССР – Канада в гостиничный номер, где жили Бобров, Бабич и Шувалов, трижды «по ошибке» вламывались то официанты с подносами, якобы перепутавшие этажи, то подгулявшие девицы в поисках кавалеров. В итоге советским хоккеистам не удалось сомкнуть глаз. Таким образом, канадцы применили классический закулисный прием из арсенала американского профессионального бокса тридцатых годов.

Однако в Стокгольме спортсмены из Страны кленового листа все еще уповали помимо своего мастерства на устрашающую силу тех легенд, которые окружали канадский хоккей. Ходили слухи о том, будто бы некоторые североамериканские игроки швыряют шайбу с такой силой, что пробивают ею борта хоккейных «коробок». Идол «профи» по прозвищу «дикий Билл» – Билл Езиницкий из «Торонто мэйпл ливз», по рассказам, перед каждым матчем брал торжественное обязательство отправить кого-нибудь из соперников в больницу. Его отчаянной грубости подражали тысячи канадских профессионалов и любителей, в итоге каждую субботу – в игровой хоккейный день – по всей Канаде от Монреаля на востоке и до Даусона на западе, от Виннипега на юге и до Бейкер-Лейк на севере раздавался громкий хруст костей: это последователи «дикого Билла» припечатывали свои жертвы к бортам хоккейных «коробок».

На стокгольмском чемпионате игроки «Линдхерст моторс» очень быстро доказали, что все эти слухи вовсе не являются особым преувеличением. Сначала Вик Слюс учинил небывалую в истории чемпионатов мира потасовку, скинув перчатки и набросившись на одного из противников с голыми кулаками, что по хоккейным понятиям вовсе не служит синонимом безоружности, а, совсем наоборот, создает опасность нанесения особо тяжелых травм. А затем канадцы выбили игроку команды ФРГ Эгену сразу пять зубов, после чего их деморализованные соперники в основном были озабочены тем, чтобы избежать очередного столкновения с сердитыми мужчинами из Канады, мало заботясь о судьбе шайбы.

Результатом всех этих вышеупомянутых неподтвержденных слухов и реальных фактов стало то, что в субботний вечер 6 марта, накануне матча с канадцами, апартаменты отеля «Мальме», где жили советские хоккеисты, напоминали собой лагерь русских войск, готовившихся к Бородинскому сражению: спортсмены во главе с капитаном Всеволодом Бобровым, вооружившись иголками и нитками, пытались хоть как-то усилить свое плохонькое, нестандартное защитное снаряжение, которое, по мнению канадской газеты «Телеграмм», «выбросила бы даже самая простая университетская команда». Бобров нашил на внутреннюю сторону свитера подкладку из войлока, предохранявшую живот, а к нагруднику приделал своеобразный фартучек. Так же в преддверии ледового боя с грозными и загадочными канадцами поступили и другие хоккеисты. Павел Жибуртович, кроме того, дополнительно обшил кожей правую перчатку: перед отъездом на чемпионат во время последней контрольной игры ему сломали большой палец. Павел не мог даже зашнуровывать ботинки с коньками, – в этом ему помогал массажист Василий Иванович Аракчеев. Однако в матче с канадцами сломанный палец не помешал Жибуртовичу надежно охранять подступы к воротам.

Примерно в десять часов вечера русская хоккейная дружина улеглась спать.

А в одиннадцать часов произошло еще одно событие, особенно накалившее страсти вокруг решающего матча.

Проходившая в четыре периода по пятнадцать минут, при катастрофическом снегопаде и сильнейшей оттепели, превратившей лед в кашу, игра между командами СССР и Швеции закончилась вничью 1:1. И в результате турнирная ситуация оказалась весьма запутанной. В случае победы канадцев над советскими хоккеистами, в чем хозяева чемпионата не сомневались, предстоял дополнительный матч за золотые медали чемпионов Европы – снова между СССР и Швецией. Поэтому уже в субботу некоторые стокгольмские газеты широко разрекламировали переигровку, в типографиях были сверстаны афиши, извещавшие о ней, а устроители турнира оживленно потирали руки, предвидя неожиданную дополнительную коммерцию. Оргкомитет даже проинформировал члена Исполкома ЛИХГ Павла Короткова о том, какая часть выручки от дополнительного матча будет перечислена в фонд Советской федерации хоккея.

Но не только болельщики и зарубежные специалисты с уверенностью предсказывали победу канадцев. Были пессимисты и в составе советской делегации. Всеволод Михайлович Бобров в своей книге «Рыцари спорта», вышедшей в 1972 году, пишет так: «Но история щепетильна. Она не терпит фальши и неправды. Она требует безусловной точности в оценке действия каждого из людей.

Анатолий Владимирович Тарасов не очень верил в ту пору в команду и без Боброва и с Бобровым. В Стокгольме он был представителем Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта. Именно он накануне матча с канадцами заявил: – Надо «сплавить» матч. У канадцев нам ни за что не выиграть. Надо беречь силы для переигровки со шведами. Надо постараться выиграть хотя бы звание чемпиона Европы.

Да, все было именно так, и переставлять факты с ног на голову не стоит…

Единственным человеком, который от начала и до конца занимал непоколебимую, мужественную и решительную линию, был старший тренер нашей сборной, заслуженный мастер спорта, ныне заслуженный тренер СССР Аркадий Иванович Чернышев».

Но поскольку, как пишет Всеволод Михайлович Бобров, «история щепетильна», то сразу, со всей ясностью и определенностью необходимо сказать следующее: никаких объективных доказательств того, что Тарасов действительно сделал такое малодушное и непатриотичное предложение, не существует. Предложение капитулировать перед канадцами, «сплавить» матч из уст Анатолия Владимировича не слышал никто.

Прошло уже три десятилетия, и, хотя живы почти все участники тех событий, история, произошедшая поздним субботним вечером на пятом этаже отеля «Мальме», выглядит в достаточной мере запутанной. Тренеры сборной Чернышев и Егоров вспоминают, что к ним пришел Мякинъков, который высказал мысль о «сбережении сил» для переигровки со шведами, ссылаясь на Тарасова. Сам Мякиньков этого не подтверждает и говорит, что Тарасов вовсе тут был ни при чем: к сборной команде его не допускали. Одного из непосредственных свидетелей – радиокомментатора Вадима Синявского уже нет в живых…[44] Павел Коротков, Александр Новокрещенов, Сергей Савин и переводчик Спорткомитета Роман Киселев, которые были в Стокгольме-54, не говоря уже о членах сборной команды, тоже не могут припомнить, чтобы Тарасов говорил кому-либо из них нечто подобное. «Разговоры такие ходили, но я непосредственно от Тарасова этого не слышал», – говорит каждый из них. И вообще всю эту запутанную историю не стоило бы ворошить совсем, если бы в вышеприведенной цитате из книги Боброва, Анатолию Владимировичу Тарасову не предъявлялось бы весьма серьезное, очень обидное и необоснованное фактами обвинение.

Но зато абсолютно соответствует истине тот факт, что старший тренер Аркадий Иванович Чернышев твердо и непоколебимо верил в победу над канадцами. Чернышев наотрез отказался созывать бюро делегации для обсуждения проблемы «сбережения сил» и произнес свою ставшую крылатой фразу: «Не будите Боброва!» А наутро собрал команду в большом номере руководителя делегации Мякинькова и прочитал трехстрочную заметку из свежего номера газеты «Правда», где кратко говорилось о том, что советские хоккеисты сыграли вничью со шведами 1:1 и что им предстоит матч с командой Канады.

– Видите, какая маленькая, осторожная заметка? – спросил старший тренер игроков. – Дома в нашу победу над канадцами, видимо, боятся верить. А мы выиграем!

На том собрании Аркадий Иванович Чернышев, обычно спокойный и невозмутимый, предстал перед своими подопечными в непривычно возбужденном состоянии. Не называя ни имен, ни фамилий, он сообщил им, что существует мнение «сберечь силы» в матче с канадцами, чтобы наверняка выиграть повторный матч со шведами и стать чемпионами Европы. Всеволод Бобров, а вслед за ним вся команда дружно возмутились, категорически заявив: – Будем сражаться с канадцами только за победу!

Шведский клуб АИК, который перед чемпионатом в товарищеском матче крупно проиграл сборной СССР, подарил советским хоккеистам большую хрустальную вазу, стоявшую в номере Мякинькова. Борис Васильевич, видимо, в одобрение слов Чернышева протянул ему эту вазу. Однако старший тренер под веселый смех всей команды сказал: – Вот когда мы выиграем у канадцев, ты наполнишь эту вазу шампанским и будешь угощать всех ребят.

Как тренер Аркадий Иванович Чернышев всегда славился тем, что придавал большое значение защитным функциям. Эту тактику нельзя назвать оборонительной, поскольку Чернышев огромное внимание уделял и нападению. Однако принципиальное отличие его тренерской концепции от идеи Тарасова состояло в том, что Аркадий Иванович не позволял защитникам чрезмерно активно подключаться к атаке и требовал от них всегда встречать противника на синей линии, чтобы не допустить его неожиданных прорывов. Зато крайние нападающие, наоборот, получали возможность все время находиться на острие атаки, редко возвращаясь в свою зону. Достойно восхищения то, что, несмотря на огромные перемены, произошедшие в мировом и советском хоккее с шайбой за минувшие три десятилетия, тактика игры московского «Динамо» явственно сохранила тенденции, заложенные Чернышевым. Это служит еще одним примером, иллюстрирующим творческое разнообразие советской школы хоккея, которая отвергает унификацию игрового почерка ведущих команд, как это происходит, например, в Канаде, где повсюду доминирует принцип силового давления и вбрасывания шайбы в зону противника.

Но в тренерских концепциях Чернышева и Тарасова было еще одно коренное различие – уже не тактическое, а, скорее, педагогическое. Анатолий Владимирович, как уже говорилось, являлся приверженцем «колхозного хоккея», требовал от игроков равного самопожертвования. Чернышев – принципиальный противник такого подхода. Ему принадлежат такие слова: – Я не помню случая, чтобы Бобров поймал шайбу на себя. Меня в то время это устраивало. Тарасов, чтобы компенсировать другие хоккейные качества, сам ложился под шайбу и требовал этого от других. Но если бы Всеволод лег под шайбу… Для меня Бобров был дороже. В него попадет шайба – он выбудет из игры, а это для команды большая потеря. Это заставляло меня не требовать от Боброва таких действий. Позже я и Александра Мальцева никогда не выпускал на поле, если команда играла в меньшинстве, вчетвером против пятерых. Мальцев не для этого создан. Он умница, его надо использовать, когда у противника четыре человека. Зачем же таких хоккейных «генералов», как Бобров или Мальцев, пускать в пехотную атаку?

Это особое внимание к каждому талантливому игроку помогло Аркадию Ивановичу Чернышеву сплотить сборную команду накануне стокгольмского чемпионата мира, а приверженность принципам классического хоккея обеспечила сборной СССР блестящую победу над знаменитыми канадцами.

К тому же пятью годами раньше Аркадий Иванович Чернышев уже приезжал в Стокгольм – вместе с Коротковым он был наблюдателем на чемпионате мира 1949 года по хоккею с шайбой – и многое приметил своим внимательным взглядом. Кроме того, в отличие от высокомерных канадцев, игнорировавших тренировки и матчи советской сборной, Чернышев и Всеволод Бобров не пропустили ни одной игры с участием североамериканцев, тщательно изучая их стиль. В результате на свет появилась такая блестящая тактическая схема игры, благодаря которой уже в первом тайме судьба матча была решепа.

Канадцы сразу ринулись в атаку, используя свою неизменную тактику силового давления, которая всегда приносила им успех в матчах с европейскими командами. Завладев шайбой, они старались побыстрее вбросить ее в зону советской сборной, куда устремлялись сразу три форварда: один шел на жесткое столкновение с защитником, второй должен был подбирать шайбу, а третий в это время уже крутился на «пятачке» и «замыкал» дальнюю штангу, в полной готовности подправить адресованную ему шайбу в ворота. Однако советские хоккеисты в отличие от других европейцев, которые в панике всей командой бросались спасаться от всегда мощного штурма канадцев, сохраняли выдержку: крайние нападающие сборной СССР не торопились приближаться к своим воротам. И как только наши защитники на миг завладевали шайбой, немедленно следовал пас в центральную зону. Этим пасом как бы «отрезались» сразу три игрока канадцев, находившихся в это время в зоне советской команды, а потому наши форварды без помех втроем на огромной скорости мчались на двух канадских защитников – это был мощный перевес.

И уже в первом тайме именно с помощью такой тактики сборная СССР забросила соперникам четыре «сухих» шайбы-близнеца!

Член исполкома ЛИХГ Павел Михайлович Коротков сидел в почетной ложе неподалеку от короля Швеции Густава IV, наследного принца Альбрехта и дипломатического корпуса шведской столицы. Разгромный счет, сокрушительная катастрофа, которая на глазах у 16 726 зрителей, собравшихся на Королевском стадионе, постигла непобедимых канадцев в игре с дебютантами чемпионатов мира, произвела ошеломляющее впечатление на сиятельных персон и послов многих стран мира. Как и в Англии 1945 года, как на Олимпиаде в Хельсинки, спорт снова способствовал тому, что авторитет СССР, страны, способной создать такую дружную и могучую команду, еще более возрос.

На следующий день газета «Оттава джорнэл» отчаянно восклицала: «Унижение нации! Национальное бедствие! Член парламента угрожает кризисом в палате общин!» А газета «Монреаль стар» писала: «Игравшая с большим подъемом русская команда дала разнервничавшимся канадцам урок в умении владеть клюшками, бегать на коньках и точно распасовывать шайбу… Русские изучили за восемь лет все приемы игры, которые считались монополией канадцев». А «Глоуб энд мэйл» добавляла: «Динамовцы[45] играли безупречно. Точность их передач особенно бросалась в глаза по сравнению с беспорядочной раскидкой канадцев»[46].

Накануне матча в одной из шведских газет появилась памятная карикатура, изображавшая канадского защитника верзилу Боба Чэпмена, который давал урок хоккея маленькому Всеволоду Боброву, сидевшему за ученической партой. Однако в действительности все получилось наоборот. И часы под стеклянным колоколом – приз лучшему нападающему чемпионата, который шведские журналисты приготовили для канадца Моу Бэйланда, был вручен капитану советской команды Всеволоду Боброву, единодушно признанному лучшим форвардом чемпионата.

И что осталось от недоступности канадцев! Они выпрашивали у советских хоккеистов клюшки с автографами, а тренер «Линдхерста» почти всю ночь просидел в номере советских наставников, сокрушаясь по поводу разгромного поражения.

Шведская газета «Морген тиднинген» так подвела конец многолетней монополии канадцев: «Прошло время, когда Канада могла присылать на первенство мира банду летчиков, мойщиков автомобилей или водителей автобусов для состязания со Старым Светом». Правда, корреспондент этой газеты, в принципе высказавший весьма справедливую мысль, в частностях был неправ: шесть игроков осрамившейся команды «Линдхерст моторе» были… пожарниками, что, впрочем, не помогло им погасить победный пыл советской сборной.

Но уже 8 марта, на следующий день после победы русских, канадцы всерьез заговорили о направлении в СССР так называемых скаутов, иными словами, разведчиков спортивных талантов, а если говорить точнее, то специалистов по «хоккейному шпионажу». А уже 11 марта, то есть спустя четыре дня после окончания чемпионата, президент Канадской любительской хоккейной ассоциации (КАХА) У. Джордж заявил: «Ввиду огромного интереса, проявляемого общественностью к русским хоккеистам, приезд их в Канаду был бы неплохим мероприятием с финансовой точки зрения. Мы и раньше обсуждали проект приглашения европейских команд, но тогда это не сулило никакой финансовой выгоды».

На конгрессе ЛИХГ в Цюрихе советские представители занимали скромные позиции, не вызывая никаких других эмоций, кроме настороженности и любопытства. А на конгрессе в Стокгольме все волшебно переменилось: они оказались в центре внимания. Хоккейный авторитет вырос небывало, именно группа англичанина Ахерна, швейцарца Краатца и шведа Эклева, которая поддерживала в ЛИХГ линию на расширение контактов с Советским Союзом, возобладала в этой влиятельной международной спортивной организации. И когда советские представители заявили, что хотели бы в 1957 году провести чемпионат мира в Москве, это встретило всеобщее одобрение. Делегаты Австрии, уже подавшие заявку на этот год, добровольно сняли свое предложение, понимая, что тайное голосование несомненно сложится в пользу Советского Союза.

Вы ознакомились с фрагментом книги.