Полная версия:

Болезни глаз у животных

Давайте это докажем

Один студент вдевает нитку в иглу, вначале с двумя глазами, затем с одним глазом (при этом один глаз закрыт). Игла повернута боком. Когда один глаз, то вдеть нитку уже гораздо сложнее.

Можно проделать еще один опыт. Берем листок бумаги и прокалываем отверстие, просим одного студента попасть иглой или ручкой в это отверстие и затем, когда у него будет один глаз закрыт, то попасть в отверстие будет сложнее.

Значит, главное в оценке расстояния и рельефа имеет бинокулярное зрение. Когда человек смотрит на какой-либо предмет двумя глазами, то у него не получается впечатления двух предметов, хотя и имеется два изображения в двух сетчатках. При зрении двумя глазами, изображения всех предметов попадают на соответствующие, или идентичные, участки сетчатки и в представлении человека эти два изображения сливаются в одно. В этом можно легко убедиться, если слегка надавить на один глаз, то сверх века немедленно начинает предмет двоиться в глазах, потому что нарушилось это соответствие сетчатки.

Неидентичные точки сетчатки, иначе их называют диспаратными, (раздвоение, разделение).

Если держать перед глазами два пальца на разных расстояниях, то дальний двоится. При этом левое изображение воспринимается левым глазом, а правое – правым. Это явление называется диспарацией.

Диспарация играет большую роль в оценке расстояния, а так же в введении глубины, рельефа. При незначительном диспаратном расхождении, раздвоении изображения на сетчатке не происходит, а возникает новое ощущение. На этом факте основана стереоскопия.

Давайте посмотри два снимка. Кажется, что ничего особенного нет, но на левом снимке больше захвачена левая сторона, а на правом – правая. А если взять стериоскоп, то мы получаем глубину и рельефность.

Вам известно, что цветное зрение имеет большое значение в жизни человека и животных: оно улучшает видимость предметов и способствует более полному представлению. Нормальные люди видят три цвета – трихроматы, два цвета – дихроматы, один цвет – монохроматы; потеря цветоощущения – ахроматы.

Имеется теория цветного зрения Юнга – Гельмгольца. Основы этой теории были изложены Ломоносовым.

Согласно этой теории, в сетчатке есть три вида колбочек, каждая из которых содержит особое цветореактивное вещество. Поэтому, одни колбочки обладают повышенной возбудимостью к насыщенному красному, другие – к насыщенному зеленому, третьи – к насыщенному сине-фиолетовому. Известны случаи, когда люди не различают тех или иных цветов. Такая аномалия носит название дальтонизма. Дальтонизмом названо потому, что химик Дальтон страдал этим недостатком и впервые обнаружил его у себя. Цветовая слепота встречается приблизительно у 10% мужчин и у 0,5% женщин. Дальтонизм встречается, приблизительно, у 4-5% мужчин. В большинстве случаев, цветовая слепота является врожденной.

Расстройство цветового зрения наблюдается в виде:

1)

слепоты на красный цвет – протанопии;

2)

слепоты на зеленый цвет – дейтеранопии;

3)

слепоты на синий и фиолетовый цвет – тританопии.

Способность к анализу цветов определяется при помощи полихроматических таблиц.

Если перед нашими глазами проходит достаточной быстротой ряд зрительных раздражений, то мы не сможем их воспринимать как отдельные образы, они как бы сливаются. В этом можно убедиться с помощью стробоскопа.

В стенке круглой коробки сделаны отверстия, а при быстром вращении мы видим в щели картину, похожую на действительное движение. Это явление используется и в современном кино.

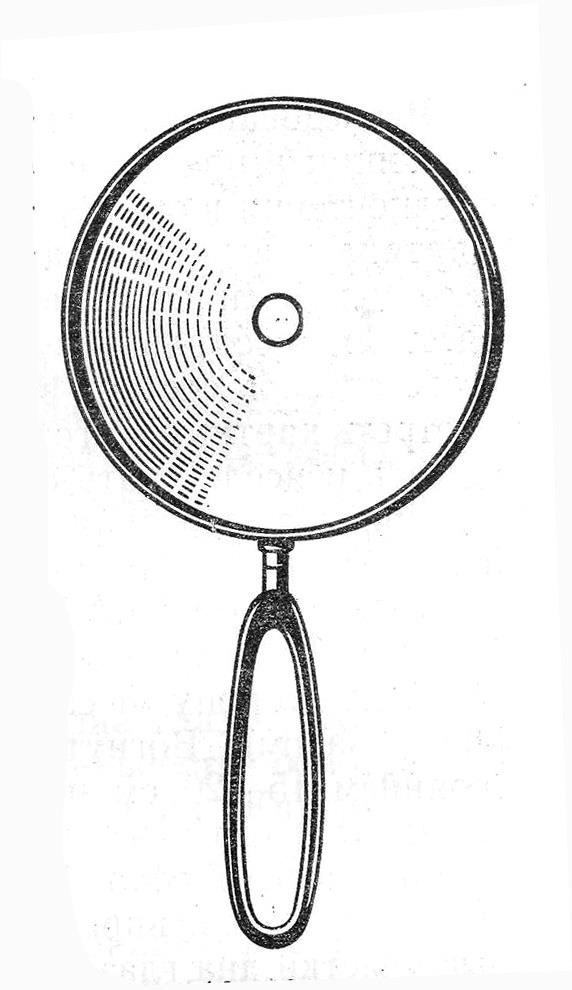

Поле зрения, т. е. часть пространства, видимая неподвижным взглядом, измеряется с помощью специально прибора – периметра.

Для диагностики поражения сетчатки и проводящих путей зрительного анализатора.

Исследуемый садится спиной к свету, фиксируя правым глазом белый кружок дуги, а левый глаз закрыт ладонью. Исследователь устанавливает дуги горизонтально и ведет на ней белую марку, начиная от перифирии, исследуемый сообщает о появлении белой марки и смотри число градусов на шкале. Найденная точка наносится на специальный круг, (бланк-схему) разделенный на градусы.

В среднем граница нормального поля зрения равна к верху 60°, к низу 65°, к наружи 90°, к внутри 60°.

3. ПОРЯДОК, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ ГЛАЗ

Для правильной постановки диагноза у животных их обследование проводят в определенном порядке, учитывая общие принципы диагностики, которые включают:

Анамнез. При диагностике заболеваний глаз животных собирают у владельца подробные сведения о больном, и заболевании глаз. Затем изучают общее состояние больного и исследуют глаз.

Выделения из глаза. Могут быть прозрачными или гнойными, или глаз выглядит здоровым (нет ни покраснения, ни болей в нем), значит, имеется поражение слезных канальцев. Выделения из глаза сопровождающиеся болью, должны настораживать в плане повреждения роговицы или внутренних структур глаза. Густые, вязкие слизе- или гноеподобные выделения наряду с покрасневшим воспалением конъюнктивы указывают на возможный конъюнктивит (красный глаз).

Боль в глазу. На боль в глазу указывает слезотечение, прищуривание, повышенная чувствительность к прикосновению, светобоязнь. В связи с болевым синдромом зачастую отмечается выпячивание третьего века. Как правило, причиной боли являются повреждения роговицы или внутренних структур глаза.

Прикрытие глаза пленкой. Белесая непрозрачная пленка, выступающая из внутреннего угла глаза – это выпадение третьего века.

Помутнение роговицы глаза. Потеря прозрачности роговицы глаза говорит о повреждении его внутренних структур.

Твердый или мягкий глаз. Внутриглазное давление связано с нарушениями или заболеваниями внутренних структур глаза. Зрачок не реагирует на свет (сужается и расширяется). Твердый глаз с расширенным зрачком указывает на глаукому. Мягкий глаз с суженным зрачком – на воспаление внутренних структур глаза (увеит).

Воспаление век сопровождается отеком мягких тканей, корочками на них, зудом, выпадением шерсти.

Выпучивание или запавший глаз характеризуется нарушенными формой и положением в орбите.

Ненормальные движения глаза характеризуются разным направлением глаз или их судорожным подергиванием (нистагмом).

Однако нужно помнить, что анамнез может быть недостаточным или неточным или его вообще не возможно собрать. Тогда решающим должны быть объективные данные клинического и лабораторного исследования.

Необходимо: 1) выяснить время заболевания и условия, при которых оно возникло;

2)

характер природных условий, где находились животные, так как в конъюнктивальный мешок часто попадают инородные тела; пыль, ости злаковых растений, химические вещества и др. предметы, которые могут вызвать травматические повреждения или химические ожоги глаз. То же самое можно сказать и о кормах, способе их приготовления и раздачи; мелкие частицы сухих кормов могут также попадать в конъюнктивальный мешок и быть причиной травм. Травматические повреждение повреждения глаз часто наблюдаются при выпасе крупного рогатого скота в лесу, по кустарникам или мелкого рогатого скота – по высоко-скошенному жнивью.

3)

систематического скармливания неполноценных кормов, отсутствия или недостаточного содержания в них витаминов и микроэлементов у животных развивается ряд заболеваний глаз (ксерофталмия, гемеролопия др.). Поэтому надо собрать сведения о качестве кормов.

4)

имеет ли место заболевание глаз среди других животных в данном или соседнем хозяйстве, благополучно ли хозяйство в отношении инфекционных и инвазионных заболеваний.

5)

Важно знать, страдало ли данное животное расстройством желудочно-кишечного тракта или др. органов, лечилось ли оно в связи с этим, как и когда.

6)

Желательно установить, какие медикаментозные средства или биопрепараты назначили животному. Все это нужно для того, чтобы оценить, насколько правилен был диагноз и проведенное лечение, чтобы решить вопрос о курсе и целесообразности дальнейшей терапии.

Рис. 6. Природные условия содержания животных

Исследование общего состояния животного при заболевании глаз очень важно определить, имеем ли мы дело только с заболеванием глаз или это заболевание являлось причиной в изменении общего состояния животного или, наоборот, изменения патологического порядка, наблюдаемые в органе зрения, являются симптомами какого-то заболевания внутренних органов, инфекционной или инвазивной болезни.

Исследование зрительной способности. Для этого используют несколько приемов. Чтобы узнать, видит животное вообще или нет, его направляют на какое-либо препятствие (столб, стул).

При потере зрения такие животные проявляют осторожность в движении, постоянно стригут ушами и наталкиваются на расставленные предметы по пути движения. Они пугаются резких и неожиданных звуков, окриков и т.д.

Чтобы определить, на какой глаз животное не видит, косынкой полотенцем или специальной повязкой с клапанами закрывают попеременно один и другой глаз и заставляют животное двигаться на те же препятствия (в тех же условиях). Очень важно при этом, чтобы предметы, на которые направляют животное, не имели запаха.

Для проверки общей зрительной способности у мелких животных (собаки, кошки) их оставляют на некотором расстоянии от себя, раскладывают препятствия и затем подзывают, чтобы они прошли там, где поставлены препятствия.

Осмотр. После сбора анамнеза и проверки общей зрительной способности приступают к непосредственному исследованию глаз. Прежде всего, осматривают область глазницы.

Осмотром можно установить изменения конфигурации орбиты, форму, подвижность (мигание) и неправильное положение век (заворот, выворот, искривления), заворот ресниц, одинаково ли раскрыты глазные щели, выпячивание или, наоборот, западение глазного яблока.

Необходимо учитывать, что у разных пород животных, особенно у крупного рогатого скота, собак, анатомическое положение глаз различное. Так, например, у коров джерсейской породы глаз занимают крайне переднее положение в орбите, что не следует смешивать с пучеглазием. При осмотре устанавливают место травматических повреждений и их характер, экзематозные поражения, образование так называемого третьего угла глазной щели, положение третьего века, наличие на нем новообразований, слезотечение, отделяемое от конъюктивального мешка, его характер (цвет, консистенция, количество) и т.д. Обычно отчетливо бросаются в глаза припухлости век, их выворот и новообразования, Для установления же частичного заворота век требуется более внимательный осмотр.

Рис. 7. Исследование конъюнктивы глаза

Осмотром устанавливают также крупные и непрозрачные инородные тела в конъюнктивальном мешке и роговице, ограниченные или диффузные помутнения, язвы, раны и ссадины. При осмотре определяют переднюю часть белочной оболочки, ее цвет, степень инъекции сосудов, переднюю камеру глаза, переднюю поверхность радужной оболочки, ее цвет и оттенки, форму и величину зрачка, его реакцию на световое раздражение (расширение при затемнении и сужение при ярком освещении). У однокопытных при осмотре определять состояние надглазничных впадин; в норме они должны быть одинаковыми по глубине.

Определяют состояние слизистой оболочки носа и характер отделяемого. Признаком длительного слезоточения является выпадение волос и дерматит в области нижнего века и щек.

Пальпация век определяет характер припухания; границы распространения, консистенцию, болезненность, местную температуру, переломы края косной орбиты.

Пальпация глаз (тонометрия) определяет внутриглазное давление у животных в пределах 20-25 мм рт. ст., которое в течение суток непостоянно и колеблется.

Внутриглазное давление может повышаться при воспалительных процессах внутренних сред, нарушении оттока жидкости и понижаться в случаях атрофии глаза, снижения общего тонуса, длительных изнуряющих поносов, а также при заболеваниях (иридоциклите у лошадей).

Внутриглазное давление исследуют либо ощупыванием пальцами, либо при помощи специальных приборов-тонометров. Глаза пальпируют вместе с веками, надавливая через них, или отдельно при раскрытой глазной щели, непосредственно на глаз. Обычно это делают при фиксации животного стоя. Чтобы составить представление об изменениях внутриглазного давления, пальпируют оба глаза одновременно.

Для этого надо ладони рук положить на лицевые части головы животного так, чтобы концами средних пальцев можно было опереться на верхний край орбиты, а указательным вначале легко, а затем сильнее надавить на глаза через верхние веки.

Давят попеременно на один и другой глаз подобно тому, как это делают при определении флюктуаций, стремясь уловить разницу в консистенции одного и другого глаза. Эта разница отчетливо проявляется в случаях заболеваниях одного глаза. Следует отметить, что точное измерение внутриглазного давления проводят тонометрами.

Пальпация глаза при его заболевании сопровождается болезненностью. Это необходимо отличать от стремления животного уклонится при попытке давления на глаз. Однако при этом было неправильно применять закрутку или обезболивающие средства местного или общего наркоза, а также средства, расширяющие или суживающие зрачки, которые в первом случае повышают, а во втором понижают внутриглазное давление.

Исследование боковым или фокусным освещением. Исследование проводят в темном помещении. Сущность фокусного освещения заключается в том, что перед исследуемым глазом устанавливают мощную собирательную линзу (10-15 D), через которую пропускают лучи от источника света. Источник света располагают несколько сбоку от глаза на расстоянии 20-40 см. между ним и исследуемым глазом устанавливают лупу на таком расстоянии, чтобы фокус преломленных ею лучей совместился с исследуемой тканью глаза, например с роговицей. Чтобы расположить фокус на нужной глубине, расстояние источника света и лупы изменяют, приближая их к глазу или удаляя от него. При расположении фокуса на роговице максимально освещается какая-то отдельная точка её. Если теперь фокус перемещать по роговице в различных направлениях, то можно осмотреть всю её площадь и установить прозрачность и помутнение на различной глубине.

Этим способом можно осветить также переднюю камеру глаза и обнаружить помутнение её влаги, переднюю поверхность радужной оболочки и установить характер повреждений в ней, осветить и определить изменения края зрачкового отверстия, который при заболевании радужки утолщается, что с большим трудом определяется простым осмотром. Наконец, при помощи бокового и фокусного освещения при расширенном зрачке можно осмотреть почти всю поверхность и толщу хрусталика, выявить изменения в ней в виде частичного помутнения и глубину его расположения.

Для фокусного освещения указанных тканей лупу соответственно приближают к глазу больного.

Осматривают освещенную точку не через лупу, а сбоку.

Исследование при помощи офтальмоскопа. Офтальмоскоп используют для исследования прозрачных сред глаза: роговицы, влаги передней камеры, хрусталика и стекловидного тела, а также дна глаза. Каждая из этих сред может оказаться в состоянии частичной или полной непрозрачности, что определяется в проходящем свете, направленном в глаз офтальмоскопом. При освещении дна глаза устанавливают наступившие изменения в сосудистой оболочке, сетчатке и соске зрительного нерва.

Рис. 8. Офтальмоскоп

искусственном освещении. Лучшим считается дневное освещение, т.к. при искусственном свете возникают иска-

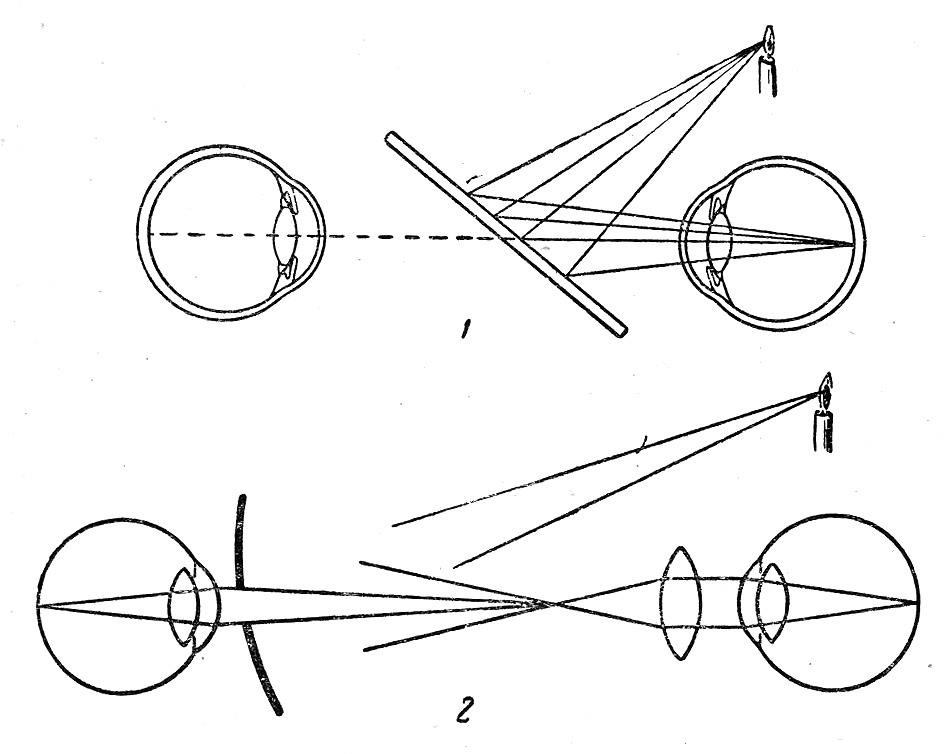

Офтальмоскоп – это прибор в виде круглого зеркала

, имеющего плоскую или вогнутую отражательную поверхность с отверстием в центре. Рефракционный офтальмоскоп, кроме того, снабжен приспособление для удержания во время исследования корригирующих линз при определении дальнозоркости или близорукости.

Способ исследования основан на физическом законе отражения и преломления проходящих лучей через прозрачные среды различной плотности и формы.

Исследование проводят в помещении с односторонним дневным освещением или в затемненном при

жения в оттенках цвета помутнений

или дна глаза. Чаще используют вогнутое зеркало. Отраженные им лучи, собираясь в фокусе, максимально освещают рассматриваемую ткань. Для более полного осмотра хрусталика и стекловидного тела в проходящем свете надо расширить зрачок, для чего в конъюнктивальный мешок вводят 1-2 капли 1-%-ного раствора атропина.

Животных ставят исследуемым глазом в сторону, противоположную источнику света. В условиях хозяйства можно использовать тамбур коровника или конюшни, поставив в нем животное головой в сторону помещения, при закрытых внутренних дверях.

Рис. 9. Оториноофтальмоскоп (набор диагностический)

BASIC SET

Офтальмоскоп ставят перед глазом больного на расстоянии 15-25 см, и отраженный им пучок света направляют в расширенный зрачок. Пройдя до сетчатки исследуемого глаза, лучи, отражаясь, возвращаются назад и часть их через отверстие в центре офтальмоскопа попадает в глаз врача. При этом непрозрачные включения в прозрачных средах представляются в виде различной величины и очертания слабодымчатых, темных или черных пятен, полос или точек. Отбрасывая тень назад, они тушуют нормальную картину или прикрывают собой часть дна глаза.

Рис. 10. Схема офтальмоскопии:

1 – в прямом виде; 2 – в обратном виде

Для определения нахождения помутнений (в передней камере, хрусталике или в стекловидном теле) ориентируются на следующие признаки: помутнения в жидкости передней камеры и стекловидном теле обычно подвижны, независимо от движения глазного яблока; помутнения в хрусталике и роговице – стационарны и перемещаются вместе с поворотом глаза.

Кроме того, учитываются, что помутнение в задних слоях хрусталика и стекловидного тела, как лежащее позади центра вращения, передвигается в противоположном направлении движению глаза, а помутнения в роговице и передних слоях хрусталика следуют за поворотом глаза.

Исследования дна глаза (офтальмоскопия). Дном глаза в офтальмологии считают ту его часть задней стенки, которая расположена против зрачка и доступна осмотру. Невооруженным глазом дно глаза исследовать невозможно. Это достигается при помощи офтальмоскопа и рефлектора.

Исследуют дно глаза двумя способами: в прямом виде и обратном изображении.

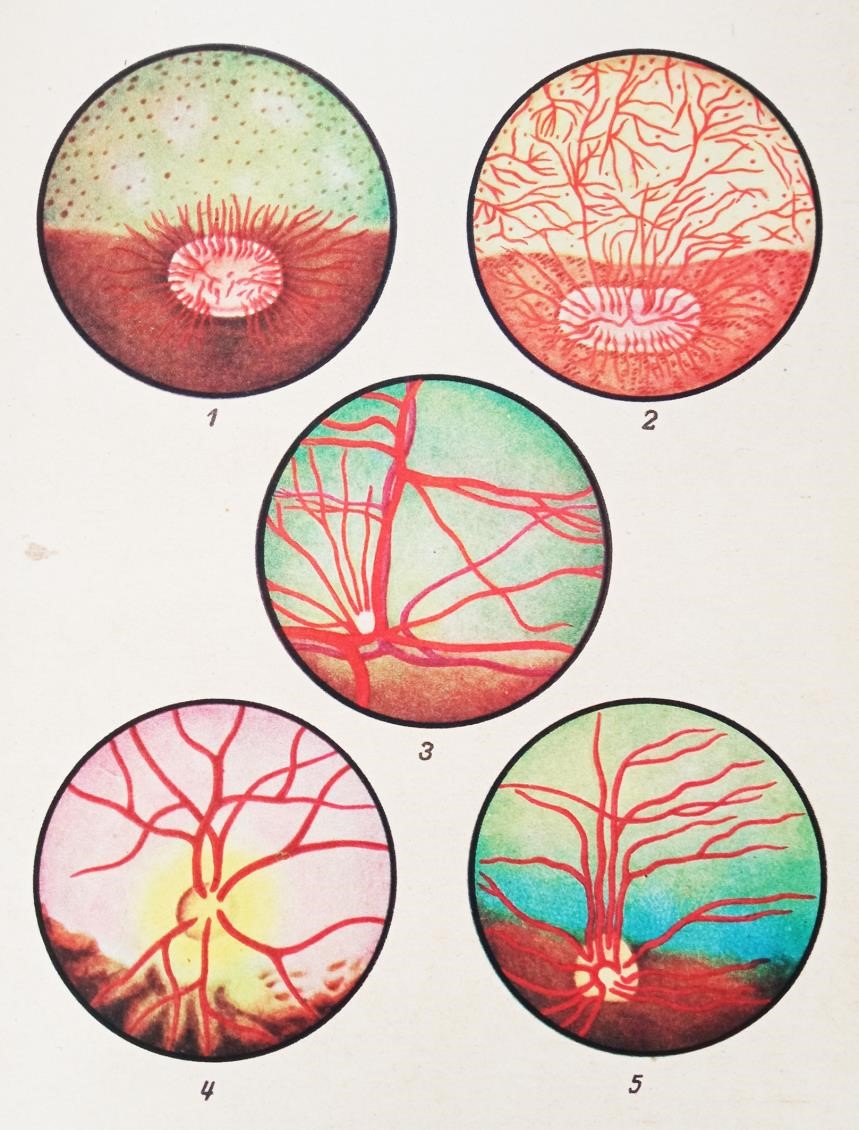

Рис. 11. Офтальмологическая картина дна глаза:

1 – у лошади нормальное дно; 2 – у лошади-альбиноса;

3 – у крупного рогатого скота; 5 – у собаки

Исследование дна глаза в прямом виде при помощи офтальмоскопа в принципе не отличается от исследования прозрачных сред в проходящем свете. Разница заключается в том, что исследуют глаз на более близком расстоянии, при этом также пользуются офтальмоскопом с фокусным расстоянием 15-20 D, а для увеличения площади обозрения зрачок расширяют атропином. Животных исследуемым глазом поворачивают в затемненную сторону помещения. Использовать прямые солнечные лучи нельзя: может быть ожог сетчатки и наступить паралич зрения.

Приставив темной стороной вогнутое зеркало к своему глазу, надо приблизиться к глазу животного на максимально близкое расстояние (5-8 см) и напротив пучок отраженного света в глаз больного, осмотреть дно глаза в прямом виде. Отчетливая офтальмоскопическая картина дна глаза при исследовании в прямом виде может быть получена только в том случае, если врач и исследуемый больной имеют нормальное зрение (сопряженные фокусы). В случае же, когда тот или другой страдают близорукостью или дальнозоркостью, отчетливости в картине дна исследуемого глаза не будет.

Исследование в обратном изображении от прямого отличается тем, что между глазом больного и офтальмоскопом устанавливается двояковыпуклая линза (15-20 d). Исследовать нужно в темном помещении при искусственном освещении. Отраженные дном глаза лучи, переломившись после прохождения линзы, собираются в фокусе на известном расстоянии от глаза, где возникает обратное воздушное увеличенное изображение дна глаза. Этот способ офтальмоскопии позволяет видеть сразу больший участок дна, но картина будет менее ясной, чем при исследовании в прямом виде. Поэтому в ветеринарной практике чаще используется способ прямого изображения.

Офтальмологическая картина дна глаза животных различна и специфична для каждого вида. Она характеризуется различной окраской дна глаза. Формой и окраской соска зрительного нерва, его расположением по отношению к отдельным участкам дна, разветвлением сосудов артерии и вены сетчатки, отсутствием у животных некоторых видов слоя tapetum в сосудистой оболочке, что придает дну глаза у этих животных равномерно розовый цвет. Начинающим врачам все это надо знать, чтобы уметь отличить норму от возникающих изменений при заболеваниях глаз.

Цветная окраска глазного дна у большинства животных объясняется особенностью гистологического строения третьего слоя сосудистой оболочки. Он расположен между lamina choriocapillaris (второй слой) и lamina vasculosa (четвертый слой крупных сосудов, обращенный к склере). У свиньи третий слой сосудистой оболочки состоит из нежных эластичных волокнистых сетей. У лошадей, жвачных, собак, и многих диких зверей здесь имеется большое скопление переплетающихся между собой волокнистых фиброзных, соединительных пучков, сообщающих глазу этих животных металлический блеск. Третий слой занимает только часть дна глаза, расположенную против зрачка и вверх. В остальной части сосудистой оболочки его нет. Над местом расположения фиброзной пластинки, то есть в хориокапиллярном слое сосудистой оболочки, отсутствуют или имеются в небольшом количестве пигментные клетки. Различная плотность фиброзного слоя в сочетании с различным же количеством пигментных клеток, расположенным над ним, как правило, определяет специфическую окраску дна глаза для животных каждого вида.

Офтальмоскопическая картина дна глаза однокопытных почти одинакова. Видимая часть дна глаза при офтальмоскопии в прямом изображении разделена на 2 неравные части: верхнюю-большую, носящую название tapetum lucidum, и нижнюю – меньшую tapetum nigrum. Окраска t.lucidum очень разнообразна при естественном дневном освещении и представляет собой сочетание желтого, зеленого и голубого цветов. Чаще всего наблюдается двойное сочетание окраски: из них 1 место занимают зелено- голубая и желто – зеленая; самой редкой является чисто голубая. У некоторых лошадей она многоцветная: к перечисленным цветам примешивается розовый, красный или коричневый (А.В. Макашов, Г.Г Ефтеев).

Окраска t.lucidum в некоторой степени зависит от масти животного. Так, отмечается, что вороных, темно-серых и темно-гнедых лошадей преобладает зелено-голубая окраска, а у рыжих, светло-серыхжелто-зеленая. Необходимо помнить, что сочетание цветов искажается при использовании искусственного освещения (электрического или керосиновая лампа). При этом желтый цвет выражен резче, чем зеленый. У лошадей – альбиносов t.lucdum имеет розовую окраску. Это врожденное явление не должно считаться патологией, снижающей зрительную способность животных. Некоторые авторы указывают, что животные-альбиносы больше предрасположены к заболеваниям сетчатой и сосудистой оболочек глаза (ретинит, хориоидит), это связано якобы с тем, что радужная оболочка, лишенная у альбиносов пигмента (белая, бело-серая), не является достаточным ограничителем количества, солнечных лучей, поступающих в глаза. В связи с этим происходит чрезмерное раздражение сетчатой оболочки, что предполагает к различным заболеваниям ее.

У однокопытных по всему полю на одинаковом расстоянии друг от друга наблюдаются одинаковой величины маленькие точки, напоминающие мельчайших неподвижно сидящих мушек. Практическое значение их состоит в том, что они служат ориентиром при определении состояния сосудистой оболочки сетчатки глаза. При нормальном состоянии указанных оболочек эти точки при офтальмоскопии в прямом изображении видны отчетливо; при некоторых же заболеваниях сосудистой оболочки они могут увеличиваться в размерах и напоминать не точки, а пятнышки.